莆田城乡风貌特征及其典型性初探

2020-05-07章婷婷王吉伟朱建宁

章婷婷 王吉伟 朱建宁

北京林业大学园林学院 北京 100083

为应对城市扩张与有限国土资源之间日渐突出的矛盾,以及资源趋紧、环境污染、生态系统退化等问题,生态文明建设被提到前所未有的高度,不仅强调国土生态安全的保障,更强调国土整体面貌的质量提升。自然资源部的成立,更是从国土综合整治的角度为改善、重塑并再现国土风貌的典型特征奠定了基础,并为风景园林行业以处理人与自然关系为核心的发展带来了机遇。

1 快速城镇化发展的问题与风貌研究内涵

1)风貌趋同问题。在全球化背景下,不同文化的碰撞融合带来城市风貌的剧变,众多城市在快速的发展与改造中丧失原有城市风貌与特征而趋于同化[1];不仅如此,国民经济高速增长推进城市数量与规模加速扩张,资源与环境却成了为此牺牲的代价[2]。据民政部2019年提供的材料显示,我国的建制市数量由新中国初期的132个增加至现今679个[3],造成最直观的影响就是人工建设用地的增加,自然用地的减少。总之,风貌的趋同很大程度反映在自然要素的逐渐减少和对待自然的态度与认识上,自然是人类生命的孵化基质,是人类文化存在的根基,理应被重视与保护[4]。

2)国土风貌的内涵。“国土风貌”是人类生存与发展的物质与空间在人的干预下所产生的景物人情与风景概貌,是自然与人文的耦合作用以及动态适应关系的外化表征。自然包含了以地形地貌、河流水系为基础的山水骨架,以气候 (光照、降水、热量)、土壤为要素的驱动因子,以植被覆盖为表征的3个主要方面。文化则体现在对自然本底长期浸润下产生的适应性智慧[5],通过传统的依山傍水择居理念、因地制宜的水利工程设施以及渔樵耕读的多样化生活方式等体现出来。构成风貌的自然与人文要素以及两者的作用关系是解读风貌的关键所在。

3)风景园林视角下的人与自然耦合的风貌典型特征。风景园林是基于自然景观的再创作,是以特定地区的自然和人文环境为基础进行的空间整治活动[6],风景园林的内核与风貌具有的自然与人文双重属性紧密关联。在风貌形成过程中,自然环境作为基底,是构成风貌的主体与核心,“自然具有先在性、系统性、整体性、复杂性与自组织性”[7],它具有的内在驱动力是不可忽视并且具有控制性作用的。

因此,本文将国土风貌的典型性归结为国土的自然属性和遗存程度,以及人类活动与自然环境的耦合度,是人与自然和谐共生的稳态表征。在国土空间规划 “多规合一”的背景下,加强国土风貌典型特征的研究有利于国土资源的保值增值及合理利用。国土风貌是展现一个国家自然、人文、经济、社会综合发展的窗口,我们既要捍卫神圣领土的完整性,也要保护和恢复国土风貌的典型性[8]。

莆田位于福建省东南沿海,素有 “海滨邹鲁、文献名邦”之美称。全市包括4个市辖区和1个县,本研究区域以4个辖区构成的莆田市区范围为主,包含陆地面积2 283.82 km2,海域面积1.1 km2。

2 莆田城乡风貌要素构成

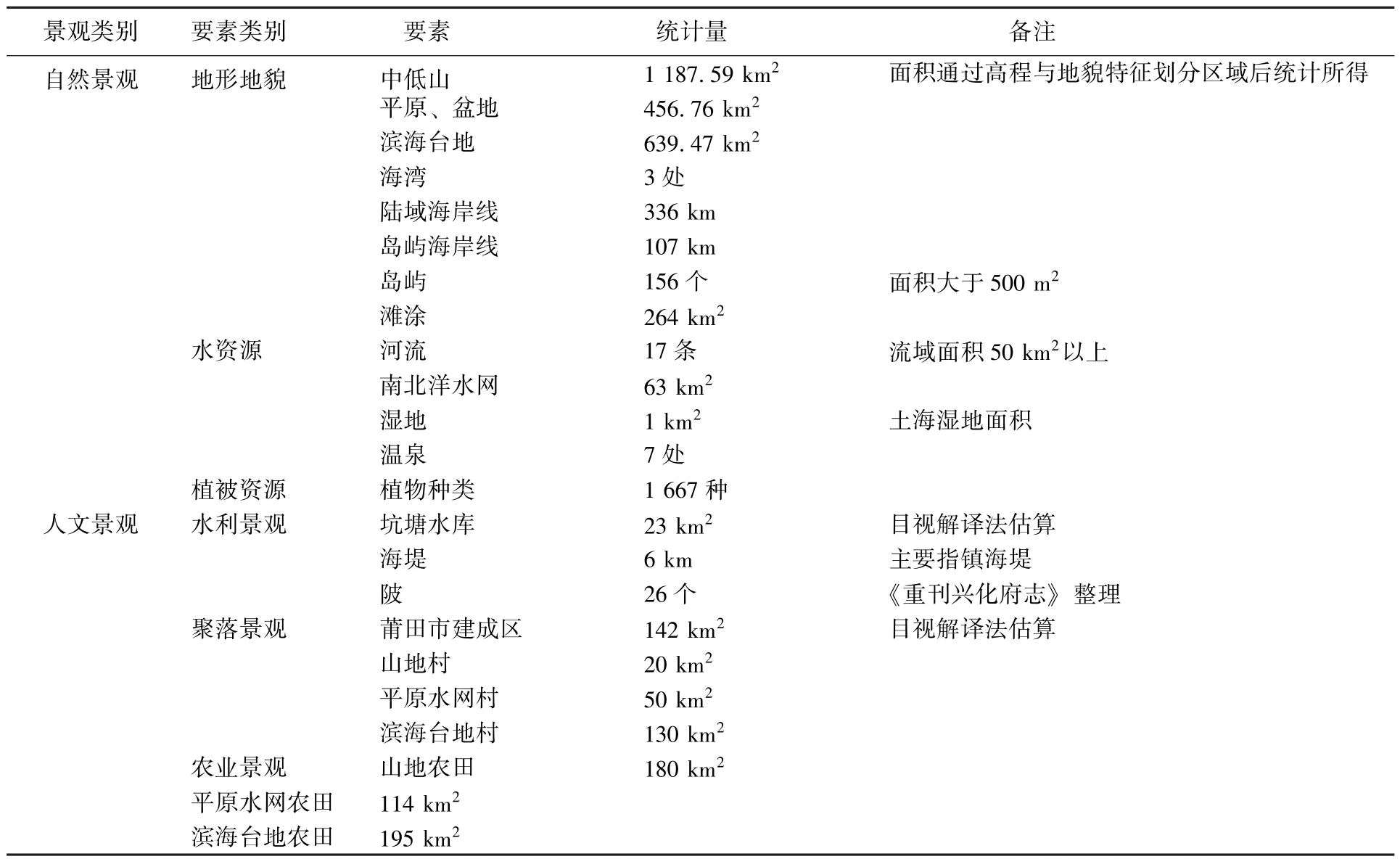

风貌以自然为依托,与地域人文、历史紧密相关,对于风貌的解读首先对构成风貌的自然本底要素与人文要素进行识别与梳理。通过现状及历史资料的整理,莆田风貌的要素构成统计如表1所示。自然要素概括为山川地貌、河湖水系、植被资源,人文要素概括为聚落、农业以及相关文化景观,其中水利对于莆田风貌的演变至关重要,是将自然与人联系起来的重要生态资源[9](图 1)。

表1 莆田城乡风貌要素构成表

图1 城乡风貌解译图

2.1 自然风貌要素

莆田位于福建沿海中部,是典型的在 “山-平原-海”地貌结构上发展起来的城市,整个地势呈现西北群峰耸峙、东南海湾簇拥的特征,山、海以及中间的浅山丘陵、溪流构成了莆田城市发展的自然本底。

莆田地区位于北回归线北侧,北纬24°59′—25°46′, 东经 118°27′—119°56′。 东濒海洋, 属于典型的亚热带海洋性季风气候区,光照充足,气候宜人,适宜植物生长,植被资源丰富。空间上,莆田地区西北以山体围合为主,海拔500~1 800 m,形成天然的屏障;中部平原地势低洼,平均海拔多在60 m以下,常遭海侵,土壤盐分较高,是淡咸水交汇区域,水网密布;东南滨海半岛以丘陵高地为主,地势起伏舒缓,海拔50~250 m;区域整体地势自西北向东南呈马鞍状。

独特的山水结构围合出相对独立的空间与生态环境,孕育了具有高度关联性和整体性的山、水、海、植被、气候等自然要素,地域特征显著,成为风貌识读的重要内容和指导风貌重塑的重要依据。

2.2 水利建设下人文要素的形成

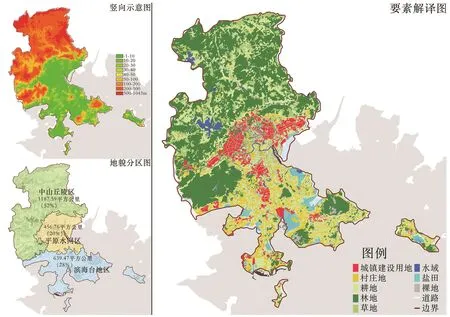

莆田地区枕山面海的生态基底为人们提供了捕捞、围猎的场所及森林、水源等丰厚的物资基础,加上长期的溪流冲击与海潮的托顶作用,内凹的海湾处逐渐形成了大片的沼泽,为土地开发提供了可能。与此同时,海潮侵袭、河流内涝、山多地少等问题也十分显著,水利建设应运而生,唐朝开始,莆田居民通过开挖水塘、修建堤坝,逐渐形成了围塘而居、蓄水灌溉的农业体系。随着水利技术的逐渐成熟,宋代木兰陂的修建彻底改善了中部平原的环境,形成了莆田主要的聚居区域——兴化平原 (图2)。在此基础上,聚落、农业得到大力发展,人类活动从山区逐渐向滨海高地、水网平原聚集,形成“丘陵岗峦,满坡荔枝” “田园蔬畦,映带远近”“蔗林毗连,郁郁葱葱” “赤卤之滨,鱼盐齐聚”[10]的多样人文风貌。

图2 莆田海岸线变迁

3 莆田城乡风貌的特征解析

自然与人文要素的划分理清了莆田城乡风貌的具体内容,然而在历史发展进程中,自然与人文要素是紧密联系在一起的,人作用于自然的同时,自然也在不断变化反馈中,因此两者相互关联的体系构建是解读风貌的重要手段。用地转换作为风貌变化的最明显表征,这个过程涉及用地区域的选择、用地规模的演变以及人工要素与自然要素的结构重组,概括为格局关系、规模形态与地块肌理。不同功能需求促使不同干预方式与人工要素的出现,而自然本底要素的多样性、构成的复杂性使人工要素与自然要素构成的风貌呈现出多样的变化与特征。

3.1 格局关系

格局关系是从整体视角审视人文要素在地理环境上的分布状况,反映人对自然全面的认识,具有明显的地域性[11]。

1)城镇——山城相融格局。莆田城镇始建于宋太平兴国八年 (983年)的 “兴化府城”,城址占据乌石山 (今东岩山)、梅峰山、龙脊山、天平山等[12],有木兰溪水环绕,城外可眺望壶公山、天马山、凤凰山、九华山等,形成西北环山、东南面海、溪水穿绕的山城相融风貌。“兴化府城”的选址奠定了莆田城镇空间与山水环境的关系,为今后城镇空间沿浅山高地建设的趋势奠定基础。

2)村落、农田——资源引导的聚集格局。村落布局主要受生产关系的影响较大,与居民从事的劳作内容以及工具相关,因此村落与农田的分布具有相互依存的关系。原始农业时期,莆田地区的居民主要生活在西部的山林河谷中,随着兴化平原的形成以及农耕技术的发展,水土、气候条件的适宜性促使聚落向地势低洼但交通、经济更好发展的平原区域聚集,从事海上渔业以及制盐相关的村镇向沿海区域聚集,其中渔业与制盐对于海水的深浅、滩涂等要求不同,表现多点聚集的效应。资源引导是影响村落与农田格局特征的主导因素。

3.2 规模形态

规模形态是从中观层面解读自然与人文要素的关系,通过不同环境条件下聚落、农田规模形态的对比,反映人对自然环境的适应性差异,是评判风貌典型性的重要表征。

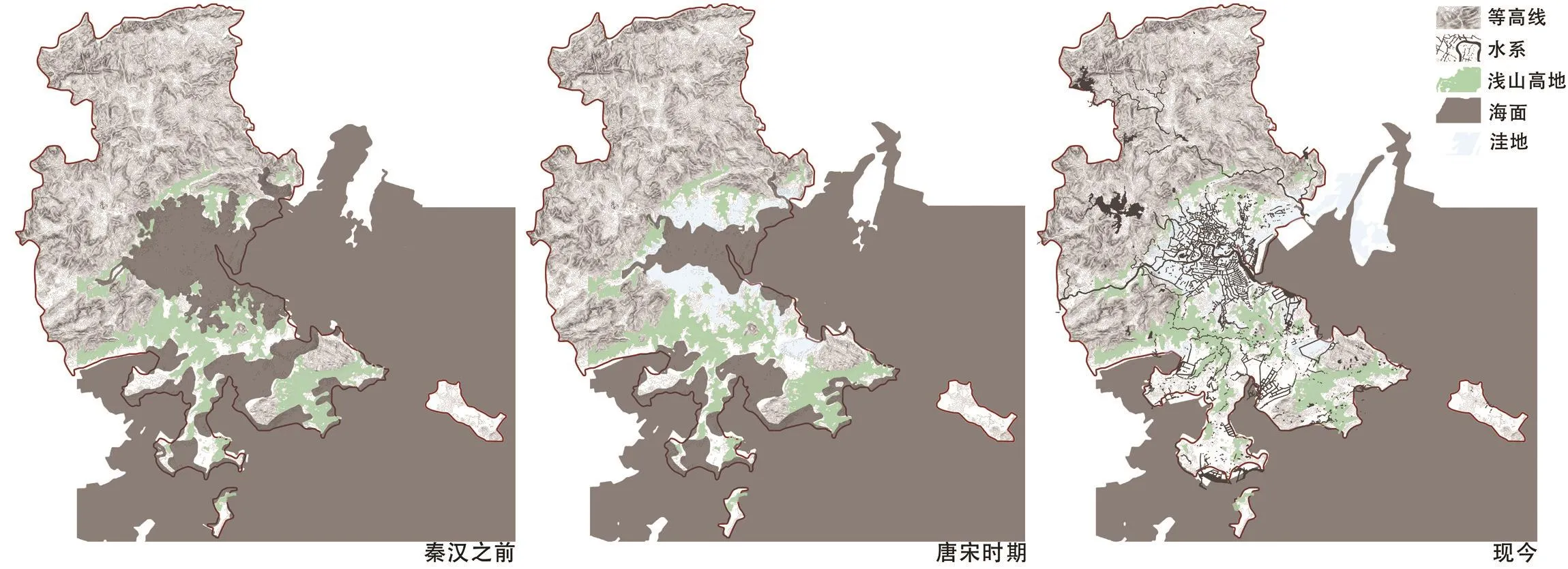

对城镇空间的规模形态分析采用纵向对比的方式,通过其面积变化过程中不同用地之间的转换探寻影响风貌变化的关键因素。莆田的初始城镇空间主要分布于凤凰山前高地并有向东北方向延伸的趋势,随着经济发展,新城区逐渐向西南方向的湄洲湾拓展,形成由集中在浅山高地向沿海与平原并重的格局转变。1995—2015年,规模持续扩展,莆田市建设用地面积增加近53万hm2,转入地包括农用地、林地、水体及裸露地[13],这意味着更多的自然风貌被人工所替代 (表2)。

表2 1995—2015年莆田市土地利用变化表 km2

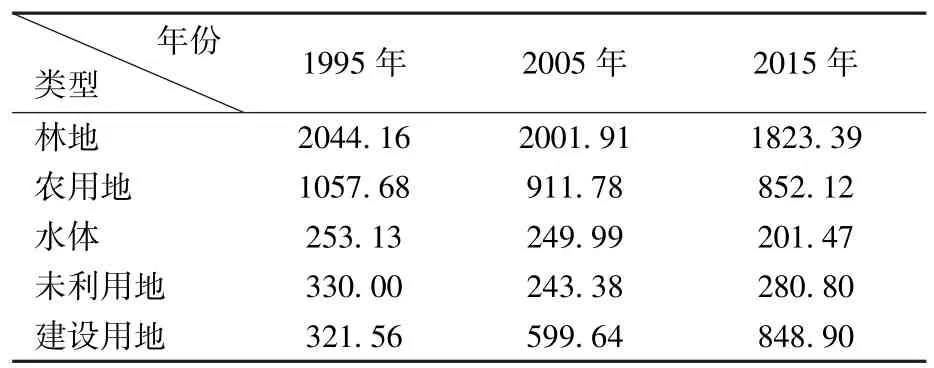

村落与农田空间按照其分布位置的不同,大致可以概括为北部山地、中部平原,以及南部滨海。山区因地形的限制,村庄斑块小、分布零散,以数十户为一个组团,呈现线状或点状向水源聚集的特点。农业主要以梯田的形式存在,紧邻村庄分布,规模与种植的作物相关,其中种植果树等林木的面积相对较大。山地聚落与农业空间形成山-村-田-水的空间分布格局,具有传统聚居的风貌特点。

平原村庄的房屋斑块相对较大,平均200~500户为一个聚居组团,规则分布于水系两侧,房屋布局紧凑,建设密度较大。农业主要以粮食与果树种植为主,农田斑块较大,充斥着水网平原。

滨海区域因风暴潮的天然威胁导致资源分布存在差异性,影响了人群聚居核心分布不均,加上地形上多丘特点,斑块规模不尽相同。但总体而言,常常以100~300户为一个聚居组团,建设密度小,分布零散,土地利用较为混乱。

3.3 地块肌理

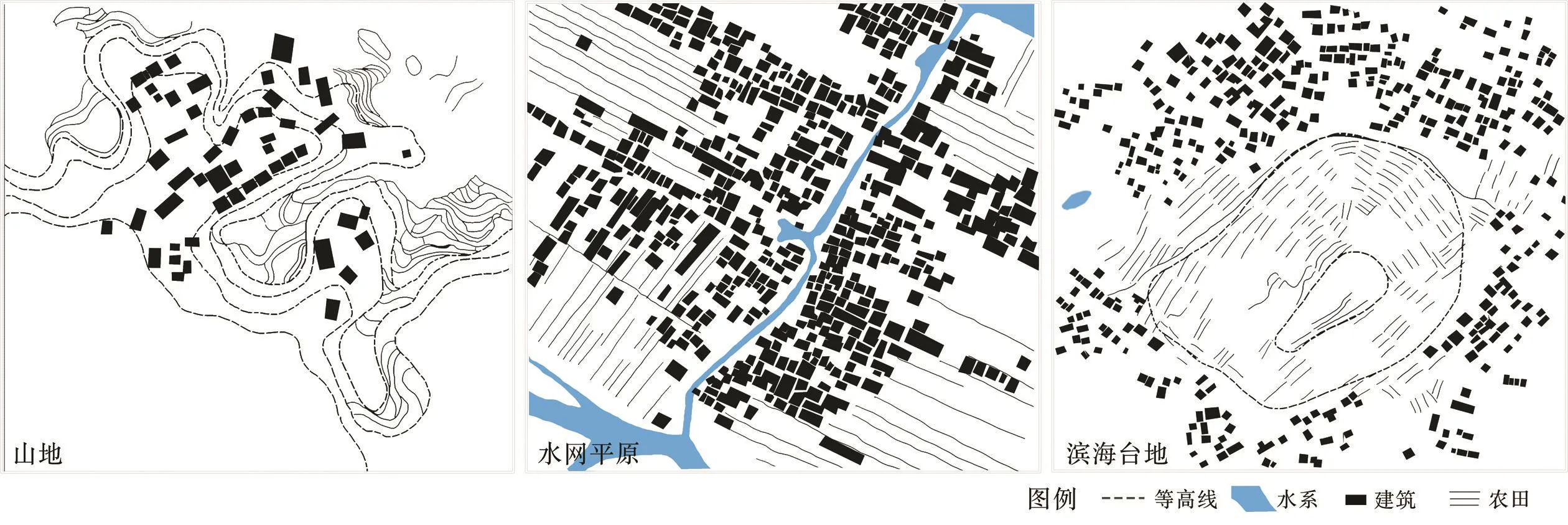

地块肌理是土地划分形态的平面表达,具有明显的农耕时代印记,反映人对自然的直接作用关系[14],是风貌的重要组成部分。传统的聚居空间以建筑的围合为主,形成简单的建筑与外部空间构成的图底肌理关系。山地聚落受地形因素影响,表现出随地形蜿蜒起伏的建筑布局,形成因地制宜、因山就势的山地聚落风貌。平原聚落中建筑的布局紧凑,顺沿水渠方向整齐排列,表现出规则的沿水网平行分布的肌理特点。滨海聚落的建筑布局更为随意,大致可以归纳为沿高丘中心向外发散式分布,建筑之间缺乏联系,空间围合感弱,地块肌理特征不明显[15]。

农业空间主要以道路与水系等线性空间的分割形成地块肌理。山地农田顺应等高线的趋势呈条带状蜿蜒曲折、阶梯分布,形成依山就势的梯田风貌。平原农田肌理具有明显与水系垂直的关系。平原区域因海水的长期浸泡,需要引入淡水灌溉和冲洗土壤,于是自然形成了水网切割农田后较为规则的平面肌理。滨海区域的农田因台地地貌以及土壤贫瘠、淡水匮乏的限制,农田主要分布于丘陵台地周边,表现出圈层扩散的肌理特征,然而因丘体数量较多且体量较小,分布于丘体之间的农田肌理混乱无序 (图3)。

图3 聚落与农田形态、肌理示意图

3.4 莆田城乡风貌典型性分析

综合以上风貌特征的可视化解译,人地关系是进一步分析风貌典型特征的有效途径。山与海等自然要素是风貌形成的原型与范本,人的适度干预为其增添了文化气息,两者和谐稳定的耦合状态是典型风貌的表征内涵。因此,人对自然的作用需要适宜适度,干预越小,山海的自然特征愈明显,风貌的典型性越高,主要表现为自然风貌序列的完整性、自然要素的保留度和自然特征的展示度。

1)完整性。自然风貌序列包括地形地貌的变化序列和植被群落序列。莆田地区地貌的自然变化序列从西北至东南方向大致可概括为 “中山-低山-浅山丘陵-滨海丘陵-滩涂-海”,随着城市建设的加剧,浅山丘陵地带多为人工要素占据,地形地貌序列出现断裂。在植被风貌上,平原与滨海空间的自然植被面积仅占总面积的20%,植被风貌单一,完整性缺失。据统计,莆田曾有大面积的红树林分布于兴化湾处,然而围海造田、滩涂养殖、修建码头等活动导致红树林面积急剧下降,到2001年,仅剩2.3 km2,不仅影响了滨海风貌,对生态也造成极大的影响[16]。

2)遗存程度。自然要素的遗存程度指自然要素与人工要素的用地比例能否真实反映自然的风貌特征。山地聚落和农田规模小、数量少,仅占山地面积的17%左右,表现出较好的自然风貌保存状态;水网平原人工要素覆盖面积约达58%,但水网的密集程度以及分布状态仍能较好地展现河口三角洲的自然特征;滨海丘陵则分布大量村庄和农田,加上新城的开发建设,人工要素占地面积达68%,林地约占15%,自然风貌遗存度低,丘陵高地开垦严重,石漠化问题突出。

3)展示度。自然特征的展示度指人工要素特征与自然环境的契合度,主要通过人工要素的肌理体现。山地建设表现出贴合山形地势的形态特征,梯田的耕作形式一定程度上增加了视觉美感,但局部也存在过度开发现象;浅山丘陵区域因城市建设的需求导致自然的特征消失殆尽,完全被硬质化建设掩盖;平原水网区域风貌保存较好,聚落、农业充分依赖水系网络;滨海丘陵发展建设无序,导致地形地貌特征不明显、植被破坏严重,自然风貌特征较弱。

综上,城市建设以及滨海地区的开发对自然风貌影响最大;其次是浅山和平原水网;山区影响相对较小。

4 改善、重塑莆田风貌策略

莆田地区的风貌经历了千年的发展演变,形成了具有一定地域特色的风貌类型,从荒野到农耕、聚落、城镇,莆田的自然特征在一定程度上都得到了体现,然而,在城镇化进程中,建设加剧导致的 “山城”风貌消失、景观序列断裂、滨海特色淡化等问题愈发突出。针对上述问题,基于自然本底特征,尊崇人工融入自然、突显自然、适应自然的原则,提出以下改善策略。

首先,重点考虑城市的发展方向与建设扩张和自然山水环境的关系,梳理城市格局与山水脉络,注重视线引导与合理的功能分区,以凸显“山在城中、城在山中”的山城互融风貌特征。

其次,平原水网风貌最能体现莆田山海格局特征,应予以足够重视。加强保护现有水系网络,通过植被丰富其风貌的可视性,并选择耐盐碱植物突显因建设加剧而逐渐弱化的淡咸水交汇的自然环境特征;充分利用地势低洼的特征,结合防洪、涝、潮措施形成适应性景观。

最后,濒海是重要的风貌特征之一,在风貌塑造上需要重点突出海洋的特点,尤其海湾滩涂、基岩海岸与浅海沙滩等特有的风貌类型,避免过度建设侵占与不合理利用。注重植物景观的保护与营造,以恢复滨海植被景观序列;对村镇、农田的开发建设进行宏观层面的规划,改善无序的分布与扩张。