显微镜下微创切除手术与传统开颅手术对矢状窦旁及大脑镰旁脑膜瘤的疗效及安全性分析

2020-05-07谭智灵王荣彦白桂斌廖佐明罗忠平邓人富

黄 斌, 谭智灵, 王荣彦, 白桂斌, 廖佐明, 岳 晓, 罗忠平, 邓人富

(湘南学院附属医院神经外科, 湖南 郴州 423000)

脑膜瘤是颅内肿瘤中较为常见的类型,发病率占颅内原发肿瘤的30%,仅次于神经上皮性肿瘤位居第二[1]。在脑膜瘤发生部位中,有50%位于矢状窦旁,其次则是大脑镰旁,主要指肿瘤基底附着于矢状窦旁或大脑镰旁,且充满着矢状窦角,由于脑膜瘤具有丰富的血管,若其肿瘤生长过大极易侵及矢状窦、大脑镰,对脑部重要结构产生损伤,诱发一系列神经系统、肢体功能障碍等症状[2]。临床上针对矢状窦旁及大脑镰旁脑膜瘤仍选择手术治疗为主,但由于两部位位置的特殊性,且往往合并不同程度的重要皮质静脉侵犯情况,也为手术治疗增加了难度。传统的开颅手术主要采取整块切除的方案,但该方式损伤较大,容易对周围组织产生不必要的伤害,对预后也有一定影响。随着微创技术在临床上的不断应用,显微镜下微创切除手术也逐渐应用于脑膜瘤的治疗,但目前其疗效及安全性仍处于探讨阶段[3,4]。因此,本研究旨在对比显微镜下微创切除手术与传统开颅手术对矢状窦旁及大脑镰旁脑膜瘤的疗效及安全性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:选择2015年1月至2018年1月我院接诊的86例矢状窦旁及大脑镰旁脑膜瘤患者纳入研究。纳入标准:①符合脑膜瘤诊断标准[5],术前经CT、MRI检查,在未增强的CT扫描中显示呈孤立的高密度或等密度占位性病变,基底部较宽,边界清晰,密度均匀,肿瘤内有钙化表现,在增强的CT扫描中可见肿瘤明显增强,出现脑膜尾征,MRI检查显示T1像呈低信号或等信号,T2像呈高信号或等信号;出现头痛、癫痫、肢体功能障碍、视乳头水肿等首发症状;②单侧肿瘤,具有手术适应症;③初次接受脑膜瘤手术;④年龄18~70岁;⑤患者及家属签署研究知情同意书。排除标准:①由于其余病灶或因素所致的神经功能障碍;②合并其余脑部肿瘤;③合并凝血功能障碍、造血系统异常;④合并肝、肺、心、肾等重要脏器功能障碍;⑤既往有脑部手术史;⑥合并精神性疾病;⑦未完成随访。通过简单随机数表法分为观察组46例和对照组40例,两组一般资料见表1,差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组一般资料比较

1.2方法:观察组使用显微镜下微创切除手术治疗,①均于全麻下完成手术,使用Myfield头架将头部固定,避免头部移动,常规备血400mL;②根据CT和MRI定位提示选择手术姿势和切口部位,对于肿瘤位于中线前1/3的患者选择仰卧位,切口为冠状皮瓣皮肤,对于肿瘤位于中线中、后1/3的患者选择俯卧位,切口为经过中线的U形皮肤切口,注意骨瓣均需通过其中线处;③所有操作均在显微镜下完成,切开硬膜后翻向中线处,分离肿瘤和矢状窦、大脑镰的附着位置,逐一电凝,阻断其基底部血供,并分离肿瘤和正常之间的蛛网膜界面,切除肿瘤,对于肿瘤直径较大的患者可选择分块切除的方式,待瘤体逐渐缩小后再对肿瘤包膜进行分离,切除窦外、大脑镰旁肿瘤组织,肿瘤较小的患者可整块游离直至矢状窦;④肿瘤已侵犯至矢状窦的患者,位于中线前1/3可进行结扎并一并切除,位于中线中、后1/3的患者,若矢状窦已完全闭塞则使用结扎后切除的方式,若矢状窦未完全闭塞则使用修补或重建术式;术中仔细保护中央沟静脉,显微镜下于蛛网膜层对粗大回流静脉、中央静脉仔细游离;⑤术后给予鲁米那、德巴金针剂常规预防癫痫,患者清醒后改为口服治疗。对照组使用传统开颅手术治疗,术前常规备血1000mL,手术姿势、切口、术中步骤、术后处理和观察组基本相同,裸眼下完成手术。

1.3观察指标:①围术期情况:记录两组手术时间、术中出血量、术中输血量和住院时间;②肿瘤切除Simpson分级:参照文献[5]评价,SimpsonI级为肿瘤得到充分切除,包括波及矢状窦旁、大脑镰旁、异常颅骨等部位,SimpsonⅡ级为肿瘤得到充分切除,电凝灼烧搏击的大脑镰、硬脑膜等部位,SimpsonⅢ级为肿瘤基本得到切除,但大脑镰、静脉窦内等部位仍存在着微量肿瘤;③记录两组术后肢体功能障碍(肢体不受意识控制或者肢体功能丧失等)、感觉障碍(出现感觉过敏、感觉减退或感觉丧失、内感适不适等症状)、癫痫症状(有全面强直-阵挛性发作、失神发作、痉挛等症状,经脑电图、CT等检查确诊)的缓解情况;④记录两组患者术后复发率,随访日期截止至2019年1月31日,随访期间定期行CT、MRI复查等显示矢状窦旁及大脑镰旁再次出现脑膜瘤。

2 结 果

2.1两组围术期情况比较:观察组手术时间明显长于对照组,术中出血量、术中输血量明显少于对照组,住院时间明显比对照组短(P<0.05),见表2。

表2 两组围术期情况比较

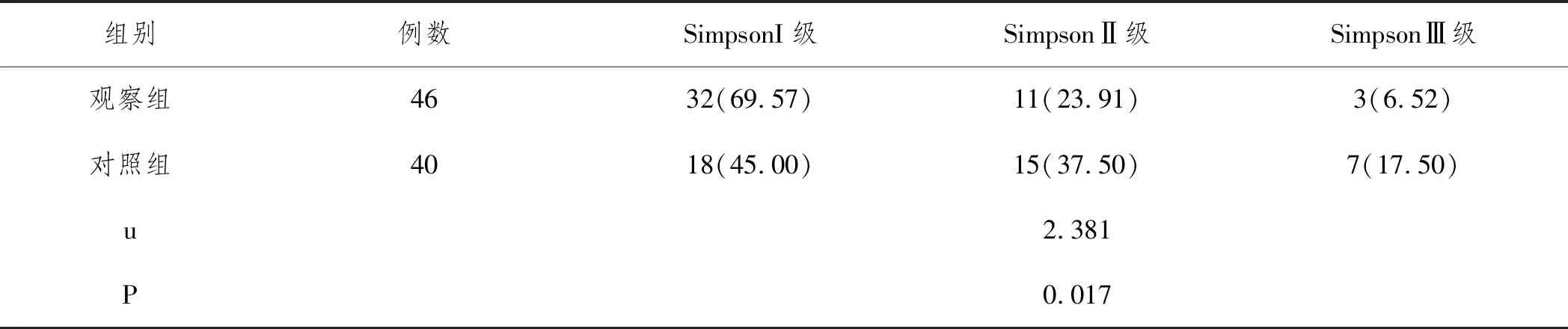

2.2两组肿瘤切除Simpson分级比较:两组肿瘤切除Simpson分级比较差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组肿瘤切除Simpson分级比较n(%)

2.3两组症状改善情况比较:手术后,观察组肢体功能障碍、感觉障碍、癫痫症状较手术前均明显改善,对照组肢体功能障碍明显改善(P<0.05),观察组肢体功能障碍明显低于对照组(P<0.05),两组术后感觉障碍、癫痫症状比较差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组症状改善情况比较n(%)

和手术前比较,*P<0.05

2.4两组预后情况比较:两组均随访至2019年1月31日,观察组随访时间9~30个月,平均(20.12±3.40)月,对照组随访时间10~32个月,平均(19.88±3.73)月,两组随访时间差异无统计学意义(t=0.312,P=0.756);随访结果显示,观察组总复发率明显低于对照组(P<0.05),见表5。

表5 两组预后情况比较n(%)

3 讨 论

矢状窦旁及大脑镰旁是脑膜瘤患者的肿瘤多发部位,发病高峰年龄为45岁,具有起病缓慢、病程长等特点,多数患者早期无明显临床症状,仅偶然在体检时发现,随着肿瘤的膨胀性生长,患者逐渐出现头痛、肢体功能障碍、感觉障碍、癫痫等首发症状[6]。而对于该病发病因素仍不明确,多数研究认为可能和基因变异、内环境改变等相关,并非是单一因素所致的结果,例如颅脑外伤、病毒感染、放射性照射、并双侧听神经瘤等[7,8]。

手术切除仍是目前治疗脑膜瘤的最有效的手段,虽然矢状窦旁、大脑镰旁的肿瘤起源部位不同,但在瘤体增加的过程中所产生的神经损害程度相近,且手术入路和手术切除方式有共同之处,临床上通常将其一并纳入研究[9]。在传统的开颅手术中是在裸眼条件下完成手术,术中出血容易造成视野模糊,降低肿瘤充分切除率,且对肿瘤的处理仅能使用整块切除的方式,对患者损伤较大,且会对中央沟静脉、功能区皮层产生损伤,不利于患者术后恢复[10]。随着显微手术技术的不断进展,也为脑膜瘤的手术提供了新途径。有学者指出,由于矢状窦旁及大脑镰旁脑膜瘤部位的特殊性,和上矢状窦旁、下矢状窦旁、引流静脉等之间有着密切联系,手术的操作范围相对较狭窄,而通过辅助显微器械实施手术可最大限度的提高肿瘤切除效果,且安全性较好[11]。本研究结果显示,使用显微镜下微创切除手术的患者在手术时间上更长,分析是由于在传统的开颅手术中,通常使用整块切除,而显微镜下微创切除手术对于肿瘤较大的患者采取了分块切除方式,手术过程更为精密,因此增加了手术时间。而在术中出血量、术中输血量明显减少、住院时间、肿瘤切除Simpson分级、术后症状改善情况上,使用显微镜下微创切除手术均比传统开颅手术的患者更具有优势,在显微镜下实施操作,所有的过程均可在显微镜的直视及放大下完成,可更充分的显露肿瘤和其余部位之间的关系,明显减少手术创伤,提高充分切除率,有助于术后症状的缓解。

此外,和众多肿瘤一样,脑膜瘤患者初次实施手术若在原发部位残留微量肿瘤的话,术后可能会有一定复发率,相关数据显示,对于脑膜瘤患者SimpsonI级切除的患者复发率约为7~9%,Ⅱ级切除的复发率约为16~17%[12],Ⅲ级切除的复发率则高达29%,彻底的切除脑膜瘤受累部位在预防术后复发中显得极为重要。本研究的随访结果中显示,使用显微镜下微创切除手术的患者总复发率为2.17%,明显比传统开颅手术患者的15.22%低,显示出在获得更好的肿瘤切除效果后,在降低远期复发率中也有积极意义。

但在显微镜下微创手术实施过程中,仍需注意以下几点内容:①术前完善检查:术前完善CT、MRI等的影像学检查,综合考虑肿瘤血供、矢状窦通畅程度和周围静脉的代偿情况等,为术中如何保护血管以及对矢状窦的正确处理提供可靠帮助,并根据定位结果根据不同肿瘤部位选择手术入路方式;②术中处理:在肿瘤显露后,尽量减少及避免对脑组织的过度牵拉所致的血管损伤;避免电凝次数过多所致的大出血,对于矢状窦表面较小的出血可适当采取棉片压迫;对于肿瘤较小的患者可整块游离直至矢状窦,而肿瘤较大的患者根据血供情况选择切除方式,血供丰富的患者可先分离粘连阻断血液供应后,再分块切除,血供不丰富的患者可先切开包膜,瘤内分块切除,再切除肿瘤包膜,再对肿瘤基底进行处理;对于肿瘤已侵犯至矢状窦的患者,则需根据肿瘤部位、矢状窦闭塞情况选择不同的处理方式。

综上所述,和传统开颅手术相比,显微镜下微创切除手术对矢状窦旁及大脑镰旁脑膜瘤患者的切除效果更好,并具有创伤小、促进临床症状恢复、复发率低等优点,值得应用推广。