陕西省旅游宣传片《游神奇西北》的多模态话语分析

2020-05-06赵玲

赵玲

陕西省旅游宣传片中蕴涵着丰富的体现陕西历史、人文艺术等具有地方特色文化模式的多模态形式。本文从多模态话语分析综合框架与Kress和van Leeuwen的视觉语法理论系统地分析陕西旅游宣传片的多模态协调机制,探讨陕西省旅游宣传片《游神奇西北》中所蕴含的文化模式的多模态特征和互动意义以及陕西省旅游文化对外传播的方式和特点。

引言

当前语言学界普遍认为,同时使用两种或两种以上模态的话语叫做“多模态话语”(multimodal discourse)。人们在具体的社会情境中,总是运用多种多样的符号资源完成意义建构(Kress & van Leeuwen,2001),这些符号资源就构成了多模态(multimodality)。我们生活在一个多模态的社会,越来越依赖各种符号资源整合(代树兰,2013)。社会符号学和文化传播有着密切联系。基于索绪尔“语言是社会事实”的观察,韩立德提出了“语言是社会符号”的理论,他指出:“文化本身用社会符号学术语来说,被解释为一个信息系统”(Halliday,1978)。

近年来,国内学者采用多模态的研究方法,多模态话语分析的研究重点和路径涉及基于系统功能语法和社会符号学的多模态话语分析、多模态隐喻分析、多模态互动分析、多模态语料库等领域发展,所涉及的领域以电影海报、广告、漫画、网页、国家形象片和歌曲视频等为研究对象,探讨多模态图文载体的图文关系,但有关旅游语篇的多模态研究相对较少,鲜有学者对多模态动态旅游语篇中的文化模式以及互动意义构建进行剖析。

具有声音、图像等多种符号模态的旅游语篇不仅可以给人们带来视觉上的冲击,还能带来听觉上的享受和心灵上的感触。旅游宣传片不仅能宣传人文景观、自然景观,吸引游客游览,而且传递出地区、城市的风土人情,展示城市蕴含的历史文化。本文从系统功能理论中社会符号观的多模态话语分析出发,以陕西省旅游宣传片中民俗文化所蕴含的多模态特征入手,旨在指出在数字媒体背景下,陕西省旅游语篇的多模态互动意义对陕西省旅游形象提升以及中国文化对外传播的重要意义。

一、多模态话语分析理论和视觉语法理论

(一)动态多模态语篇的分析框架

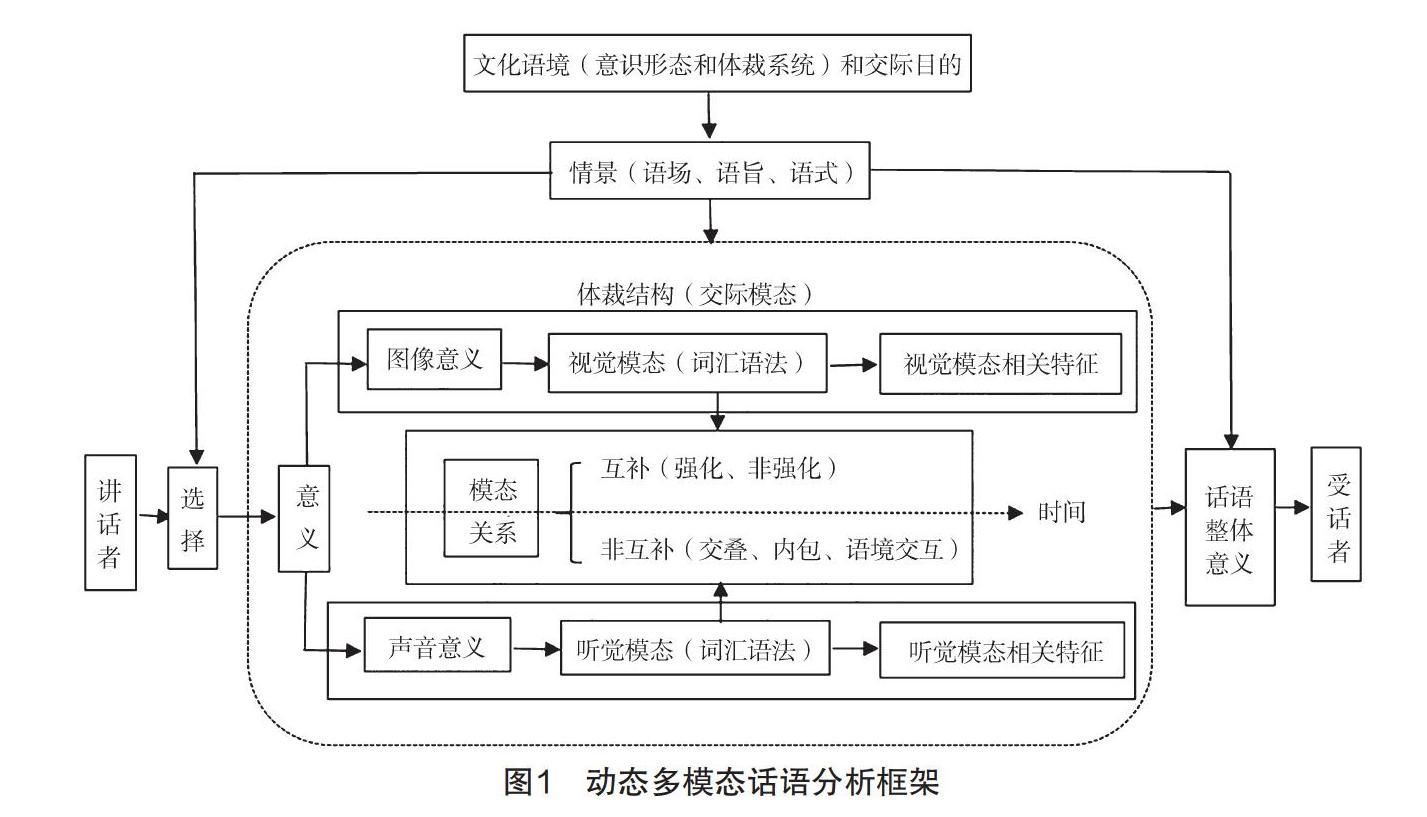

基于系統功能语言学理论,张德禄(2009)提出了由文化层面、语境层面、意义层面、形式层面和媒体层面5个层次系统组成的多模态话语分析理论框架,探讨了各个模态之间互补性和非互补性关系。本文采用张德禄、袁艳艳(2011)所设计的动态多模态话语分析框架(图1),分析受文化语境和情景语境影响的动态多模态语篇中,由视觉模态所体现的图像意义和由视觉模态所体现的声音意义如何通过模态间的相互配合构建语篇的整体意义。

模态之间的关系往往随着时间的变化呈现动态变化过程,有时以话语为主、图像动画为辅;有时图像动画为主、话语为辅。图像中的文字与图像形成一定互补关系(张德禄、袁艳艳,2011)。

(二)视觉语法理论

Kress & van Leeuwen(1996,2001,2006)将系统功能语法、Saussure和Halliday的符号学思想以及批评话语分析理论相结合,发展了以视觉语法为基础的社会符号学,将语言符号之外的其他符号纳入研究视野。社会符号学认为符号使用者的意图、兴趣决定他们对符号资源的选择,因此意义是选择的结果。在数字时代,视觉技术和图像等媒体迅速发展,社会符号学被越来越广泛地应用于各种文化现象的研究。克瑞斯和勒文的《阅读图像》(Kress&Leeuwen,1996)一书全面建立了社会符号学的多模态分析理论。在《视觉分析手册》(Leeuwen&Jewitt,2001)一书中,勒文和杰维介绍了人类学、文化研究、心理治疗、名族志研究、影视作品等领域中的视觉分析,并介绍了图像内容分析法和社会符号学分析法。比照系统功能语言学中的概念、人际和语篇的3个元语言功能,从韩礼德分析语言社会符号性的方法,Leeuwen&Jewitt构建了再现的、互动的、构成的3方面的多模态社会符号学的分析框架。

二、陕西省旅游宣传片《游神奇西北》中的多模态文化模式

随着旅游业的发展,旅游语篇中的旅游宣传片成为推动旅游发展和提升城市形象的手段之一。旅游宣传片涵盖声音、文字、图像资源,展示地区历史文化、民俗、自然景观,吸引游客游览,属于动态多模态语篇。

(一)多模态话语分析

1.文化语境

在多模态交际过程中,文化语境影响交际的意识形态和体裁。旅游宣传片和其他旅游语篇如旅游宣传海报、旅游形象标识、景点标志LOGO一样,不仅能宣传人文、自然景观,吸引游客游览,而且传递出地区、城市的风土人情,展示城市蕴含的历史文化。

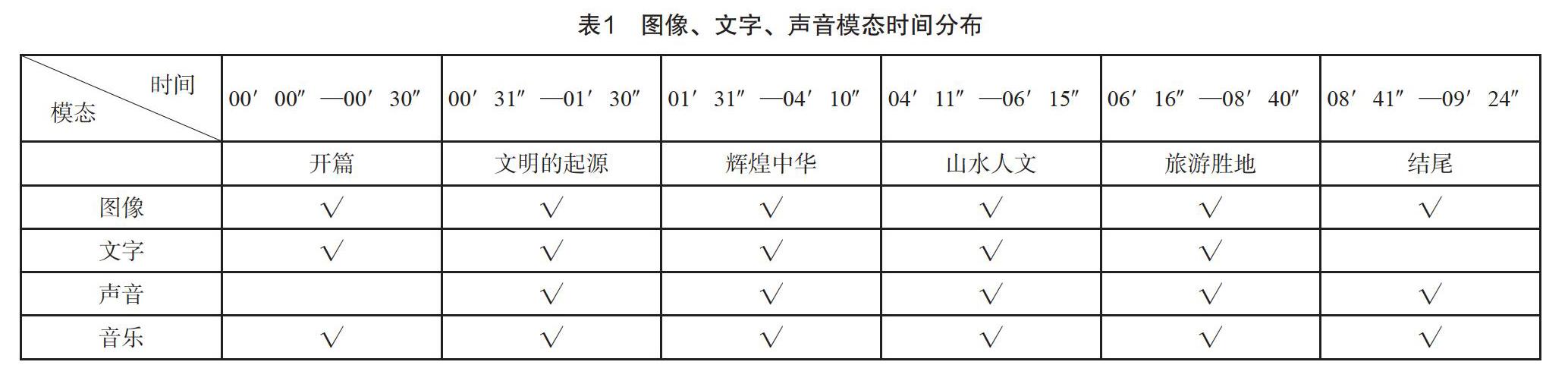

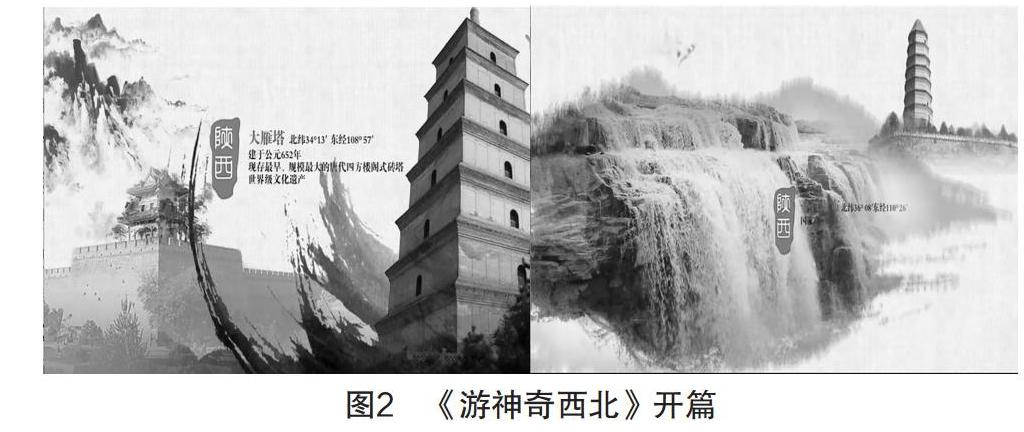

陕西省是中华民族和华夏文明的重要发祥地之一,历史悠远、文化璀璨夺目,拥有丰富文化遗产和文化底蕴的“人文陕西”涵盖中华文明、中国革命和中华地理的精神标识和自然标识。陕西省旅游宣传片《游神奇西北》片长9分23秒,开篇以大雁塔、兵马俑、壶口瀑布、西安高新区4个坐标为标志,汇成一个大美陕西的整体概念。“不到陕西,何以称游中国”的宣传口号,宣传片的体裁结构包含6个方面,在开篇、文明的起源、辉煌中华、山水人文、旅游胜地、结尾几个角度宣传陕西省历史文化特色。开篇30秒,以闻名中外的陕西省历史人文景观——大雁塔、兵马俑、壶口瀑布以及陕西省新兴崛起的高新科技开发区为铺垫,让观众对大美陕西的概念有了初步印象。从第31秒开始,通过男声旁白和背景音乐的声音模态,配以图像,将陕西省悠远历史娓娓道来,到1分25秒,总结出陕西省是中华文明的根,是所有炎黄子孙共同的家;引出“不到陕西,何以称游中国”,使观众认识到陕西省在华夏文明发展、中国历史中重要的人文意义。从1分31秒到4分10秒,融汇秦陵兵马俑、西安古城墙、陕西历史博物馆、大明宫遗址、未央宫遗址、张骞墓、丝绸之路起点、大雁塔、法门寺、华清池、乾陵、茂陵、汉阳陵、诸葛武侯祠、延安宝塔山等陕西古代文化、革命圣地的文明标识,回顾陕西周、秦、汉、唐的历史辉煌,让观众不仅对中华民族光辉灿烂的古代文明得以了解,而且认识到陕西省在中华民族、中华文明的重要作用。从4分11秒到6分15秒,山水、人文陕西呈现在观众面前,壶口瀑布、黄河、太白山、华山、秦岭四宝、油泼辣子、花馍、剪纸、皮影、彩绘泥塑、安塞腰鼓、秦腔等陕西澎湃的大河、巍峨的大川、秦川大地的民俗文化的火热与张扬真切地展现在观众面前。从6分16秒到8分40秒,展现了陕西省的三维多通道交通体系、开放、创新的经营理念、前卫的旅游经营模式,使千年历史都市以一种开放、包容的国际化大都市的姿态迎接海内外游客;同时,羊肉泡馍、饺子宴等陕西风味美食也吸引着游客品鉴。宣传片最后,从文明之源、辉煌中华、山水人文、旅游胜地4个维度进行总结,凸显“不到陕西、何以游中国”的宣传口号,使观众有一睹陕西省深远的历史文化的想法,宣传片中的图像、文字、声音模态的呈现如表1所示。

2.情景语境

通过情景语境中的语场、语旨和语式,文化语境在多模态交际中得以实现。语场为宣传片创作者从事的具体创作活动,包括陕西省旅游形象、陕西省旅游文化的历史发展、旅游形象的呈现与再呈现等环节的语篇构建。语旨涉及宣传片交际过程中的参与者:宣传片创作者与受众以及二者之间的关系。对于宣传片创作者来说,把“不到陕西,何以称游中国”的理念传递给受众,通过把握多模态符号之间的搭配,融合历史、文物、宗教、民俗的图片、色彩和文字,通过多模态符号资源相互衬托、内蕴深远,形成整体的符号系统,促进陕西省旅游概念推广和传播。语式是用来宣传片的语篇构建、参与宣传片内容展示的多模态符号。全片通过图像、背景旁白、文字、配乐,如气势磅礴的黄河壶口瀑布、唢呐、安塞腰鼓、秦腔的原声音乐等多模态符号资源,立体、全方位地体现陕西省旅游资源的基本内涵、典型特征和文化精髓。各部分具有较强的识别性、独特性、创意性和可观性;视觉形象鲜明,便于识别和记忆。

陕西省旅游宣传片中蕴涵着丰富的体现陕西省历史、人文艺术等具有地方特色文化模式的多模态形式。在多模态语境下,陕西省旅游文化在各种模态或符号相互作用下,表达语篇意义。

(二)视觉语法理论分析

Kress和van Leeuwen的视觉语法理论结合韩礼德三大元功能,提出了图像的3种意义:再现意义(representational meaning)、互动意义(interactive meaning)和构图意义(compositional meaning)(田海龙、张向静,2013)。

再现意义解释了意义参与者和过程之间的关系,Kress & van Leeuwen将再现意义分为概念再现和叙事再现。概念图像表示图像的类别、结构及意义,表达的是一种概括的、稳定的且没有空间限制的成分。叙事意义指展开的动作和实践、变化的过程以及瞬间的空间安排。与叙事意义不同的是,从视觉的概念化所表达的象征来看,陕西省旅游宣传片开篇部分客观地展现陕西省各地具有代表性的旅游景点(图2),如以西安古城墙、延安宝塔山为远景,大雁塔、壶口瀑布为主体,均不同程度地拉近了参与者之间的距离,使人有身临其境的感触,也促使了参与者想亲身参与的想法,达到了旅游形象宣传和传播的效果。

Kress &van Leeuwen指出图像可以使观看者和图像中的世界之间形成特定的关系,也就是说图像不仅表达了其对接受者的导向,同时表达出两者间的社会关系,这就是图像的互动意义。主要包含4个要素:接触、社会距离、态度和情态。通过观看者对图像的视觉接触,《游神奇西北》宣传片以视觉模态采取远景和近景的方式,从央视、俯视、平视等不同的视角,以色彩饱和度、色彩区分度及色彩调和度体现出陕西省自然景观和人文景观的风貌,展现陕西省旅游的独特魅力,突出图片、声音、音乐、色彩内容的互动性;此外,保持社会距离,给这些特色旅游资源增添了一些神秘性,期待参与者的探索和发现。宣传片内涵丰富、色彩搭配较容易吸引参与者的目光,并使其产生参观旅游的想法。在宣传片中的第三章“山水人文”中,气势磅礴的瀑布、波涛流淌的黄河、唢呐声陪衬下的陕西民俗、深沉哀婉慷慨激昂的秦腔,不仅使观众有穿越时空、跨越古今的视觉、感觉冲击,同时突出了陕西省在中国旅游文化产业中的地位,也表达了陕西省旅游文化迈向世界的愿景。“不到陕西、何以称游中国”的旅游宣传口号贯穿“文明的起源、辉煌中华、山水人文、旅游胜地”每个篇章,能够吸引观众看陕西省的历史文化、看陕西省的山水人文、看陕西的城市魅力;观周秦风韵、赏民俗文化、寻中华文明。“不到陕西、何以称游中国”也传递出对各方宾客的热情欢迎,拉近了与参与者的距离。

Kress & van Leeuwen提出的多模式语篇的构图意义分为3类:信息值、取景和显著性。在陕西省旅游宣传片《游神奇西北》中,各个篇章通过对各个元素在构图中不同位置的安排,分別以前景或背景、相对尺寸、色调值的对比、鲜明度差异,把不同时空的文化元素、不同形态的旅游因素连接起来,凸显出陕西省深厚的历史文化底蕴。开篇中,将具有代表性的陕西省人文历史景观居于核心位置,篇章之间,由听觉模态、视觉模态组成的多元形式,向观众传递陕西省旅游文化特色;在显著性方面,宣传片涵盖景物、山、水、建筑各种景观;开篇、章节之间以及结尾处的仿佛黑白泼墨画卷一样的陕西印象,展现了陕西省在中华文化历史长河中的地位和底蕴,表达了陕西省的核心文化价值。宣传片从文化层面、意义层面、内容层面以及表达层面上阐释了陕西省旅游文化特色和“人文陕西”多元化的历史文化。

社会符号学的多模态研究方法给旅游语篇的分析提供了一个新的视角,通过分析陕西省旅游文化传播的方式和特点,将有助于旅游宣传图像的设计和制作,对提升城市形象、促进中国文化对外传播、扩大对外宣传效果方面具有重要的理论与现实意义,也为更好地传承中国传统文化提供一个新的思路。

三、结语

旅游宣传片是体现地方文化特色的一种重要形式,与语言、历史、哲学、思想等有必然的联系,是兼有社会性与符号性的艺术形式。在数字媒体发展的当代,探讨以陕西省为代表的中国文化构建模式与传播方式,不仅能够更好地宣传陕西省旅游文化,更有利于加快中国文化“走出去”的步伐。本研究涵盖语言学、传播学和多媒体分析的方法,进行跨学科之间的对比,分析文化模式构建中的多模态特征。通过对如文本、声音、图像、颜色、版式、数字影像等多种模态符号进行综合分析,研究陕西省旅游语篇中的文化模式构建,对中国文化对外传播有一定的启示作用。在语言、媒介和文化层面上探讨旅游语篇可以发现,旅游宣传片呈现方式上的多模态特征,促进陕西省旅游文化宣传,提升城市形象和文化影响力。

(作者单位:西安翻译学院英文学院)