真菌性鼻窦炎的CT和MR特征性表现及其诊断价值

2020-05-06陈灿牛玉军马湘乔

陈灿, 牛玉军△, 马湘乔

1锦州医科大学附属第一医院放射科(辽宁锦州 121001); 2中国人民解放军北部战区空军医院放射科(辽宁沈阳 110042)

真菌性鼻窦炎(fungal sinusitis)是指鼻窦黏膜组织,甚至骨质的真菌感染性疾病,或鼻窦黏膜对真菌的反应性病变,或真菌在鼻窦内呈团块状积聚的一类鼻窦炎性疾病[1],在临床中也被称为霉菌性鼻窦炎[2]。基于真菌菌丝是否存在组织侵袭,真菌性鼻窦炎临床上分为侵袭性真菌性鼻窦炎(invasive fungal sinusitis,IFS)和非侵袭性真菌性鼻窦炎(noninvasive fungal sinusitis,NIFS)[3],侵袭性真菌性鼻窦炎包括变应型真菌性鼻窦炎和真菌球,非侵袭性真菌性鼻窦炎包括慢性无痛型真菌性鼻窦炎和急性爆发型真菌性鼻窦炎[4]。真菌性鼻窦炎分型不同,其预后有着较为明显的差别,而国内外针对于真菌性鼻窦炎影像的研究多数是CT的表现及诊断价值,对于MR影像表现,尤其是CT联合MR的影像表现及诊断价值研究较为少见。为提高真菌性鼻窦炎患者的生活质量、研究更为有效的诊疗方法,现对我院32例真菌性鼻窦炎患者的临床资料及CT和MR图像进行回顾性分析,研究CT及MRI特征性表现及其诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2017年1月至2019年4月在中国人民解放军北部战区空军医院住院且经病理证实为真菌性鼻窦炎的32例患者的临床及影像资料;男11例,女21例,年龄32~81岁,平均(54.9±11.4)岁;病程3 d~10余年。患者多无明显诱因或感冒出现鼻塞、流涕入院,部分患者服用抗炎药物后症状无明显缓解,伴异味16例,头痛/头晕23例,面部及眶周不适14例,嗅觉减退11例。所有患者均无鼻窦或鼻腔手术史,术前均进行CT及MR检查,基本资料完善,术式均为鼻内镜下鼻窦开放术,术后病理均证实有霉菌团块存在。

1.2 检查方法

1.2.1 CT扫描技术 采用 GE discover750HDCT 扫描仪。患者取仰卧位,扫描基线平行于硬腭,范围从额窦顶部至上齿槽。扫描参数:FOV 16 cm×16 cm,矩阵512×512,管电压120 kV,管电流250 mA。GE AW4.6工作站对原始数据进行冠状及矢状面重组,层厚和层间距均为1 mm,骨窗(窗位600 HU,窗宽2 000 HU)和软组织窗(窗位40 HU,窗宽200 HU)观察。

1.2.2 MR扫描技术 采用 SIEMENS NOVAS 1.5T MR 扫描仪。扫描层面:横断面、矢状面及冠状面。采用FSE序列平扫。扫描参数:T1WI TR 500 ms,TE 8 ms;T2WI TR 4 000 ms,TE 107 ms。激励次数 1~2,FOV 24 cm×24 cm,矩阵 256×256,层厚4.0 mm,层间隔0.8 mm。

1.3 图像分析 所有鼻窦CT和MR图像由2位高年资影像诊断医师采用双盲法分析,评价病变范围、密度或信号、窦壁及周围组织改变情况,如2位医师结论有差异,则请第3位具有相同或以上工作经验的诊断医师进行评估,采用结论相同2位医师的结果作为最终结论。

2 结果

2.1 病变部位 累及上颌窦21例,占65.6%(21/32),其中仅累及单侧上颌窦17例,占53.1%(17/32);双侧上颌窦4例,占12.5%(4/32);单侧蝶窦2例,占6.2%(2/32);双侧蝶窦1例,占3.1%(1/32);累及单侧上颌窦与同侧鼻腔7例,占21.9%(7/32);累及单侧上颌窦及同侧鼻腔、筛窦1例,占3.1%(1/32)。

2.2 CT影像表现

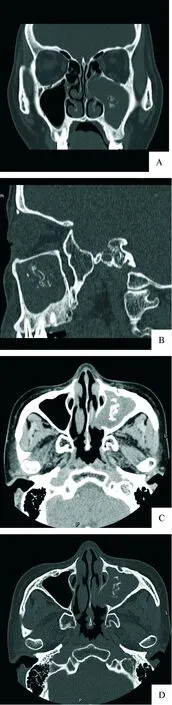

2.2.1 受累窦腔改变 累及上颌窦21例中,上颌窦口开大14例(图1-A),占66.7%(14/21),因骨质增生硬化致窦腔缩小8例,占38.1%(8/21)。

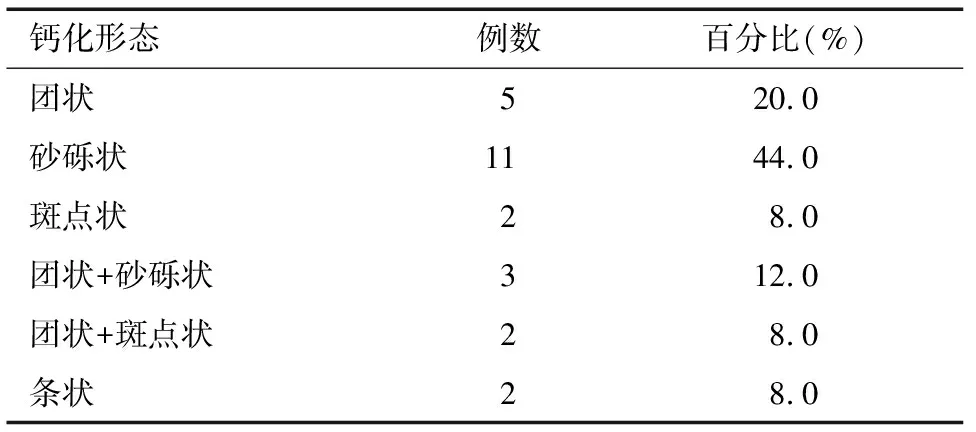

2.2.2 腔内改变 鼻窦黏膜不均匀增厚;腔内软组织密度影填充,其中气泡影残留7例,占21.9%(7/32);软组织密度中见稍高密度影7例,占21.9%(7/32),CT值50.5~83.7 HU;腔内密度不均、伴钙化25例(78.1%)(图1-B、1-C),钙化形态及比例见表1,钙化CT值163.2~720.3 HU。

表1 真菌性鼻窦炎钙化形态及所占比

2.2.3 窦壁骨质改变 上颌窦壁骨质增生硬化9例,占28.1%(9/32),其中后外侧壁7例,占77.8%(7/9),前壁2例,占22.2%(2/9),上壁2例,占22.2%(2/9),下壁2例,占22.2%(2/9);上颌窦壁骨质吸收破坏15例(图1-D),占46.9%,(15/32),其中,后外侧壁1例,占6.7%(1/15),上壁1例,占6.7%(1/15),下壁2例,占13.3%(2/15),内侧壁13例,占86.7%(13/15);筛窦下壁骨质吸收破坏3例,占9.4%(3/32);鼻中隔吸收、破坏3例,占9.4%(3/32)。

2.2.4 病变周围改变 合并鼻息肉3例,占9.4%(3/32),鼻中隔偏曲20例,占62.5%(20/32),鼻甲黏膜增厚10例,占31.3%(10/32),合并Haller气房2例,占13.3%(2/15)。

2.3 MR影像表现 T1WI病变窦腔周围呈等信号或稍低信号,T2WI为均匀或混杂高信号,T2WI抑脂为稍高信号;T1WI稍低信号、T2WI低信号与CT钙化位置一致,且T2WI明显低于T1WI,T2WI-FS明显低信号(图2)。CT上窦腔未见明显钙化者,T1WI为稍低信号,T2WI为低信号或混杂低信号。侵犯同侧眼眶下壁1例,眶内见团状软组织信号,与眼下直肌分界不清。

注:A:冠状位;B:矢状位重建;C:横断位软组织窗;D:横断位骨窗

图1左侧真菌性上颌窦炎CT图像

注:A横断位T1WI;B:横断位T2WI;C:矢状位T2WI;D:冠状位T2WI-FS

图2左侧真菌性上颌窦炎MR图像

3 讨论

真菌性鼻窦炎既往被认为是一种少见病,但近年来随着临床抗生素和糖皮质激素的广泛应用及诊断技术的不断提高,真菌性鼻窦炎感染有增多的趋势[5-6]。真菌性鼻窦炎患者无特异性临床表现,自觉症状轻重不一,初期表现与化脓性鼻窦炎的症状相同或相似,使临床医师较难及时作出正确诊断,容易引起误诊而影响患者的治疗效果及预后[7-8]。

3.1 真菌性鼻窦炎致病菌及发病原因 真菌性鼻窦炎常见的致病菌为曲霉菌、毛霉菌和念珠菌,其中以曲霉菌最为多见,而曲霉菌与毛霉菌致病机制不同,毛霉菌感染所致鼻窦炎多为急性发病且破坏力强。各种原因导致的鼻腔、鼻窦引流受阻、不通畅以及免疫功能低下也是引起真菌性鼻窦炎的重要因素。鼻腔、鼻窦阻塞后,鼻窦内缺氧、温暖、湿润的环境适宜真菌的生长,且阻塞的鼻窦内易发生鼻窦炎,损伤鼻窦内黏膜,使得鼻窦黏膜的自洁功能减弱或丧失,更使真菌易于生长、繁殖[9]。

3.2 真菌性鼻窦炎CT、MRI表现及病理基础

3.2.1 真菌性鼻窦炎CT表现 (1)最常累及上颌窦(本研究中占65.6%),多单侧发病(81.0%),多窦腔发病少见;(2)发病窦腔黏膜不均匀增厚,窦腔内密度不均,多数病例窦腔或窦口以及鼻道内可见斑点、砂砾状或团块状钙化,是CT诊断真菌性鼻窦炎的特征性征象,也是真菌性鼻窦炎典型CT表现,本研究中,钙化发生率为78.1%;少数病例仅可见软组织密度影填充,密度均匀或表现为蛋白沉积,此时CT表现无特异性。钙化形成的病理基础:真菌团块中含有多种重金属盐,尤其是大量磷酸钙,沉积于霉菌菌丝;窦腔黏膜出血、坏死,形成含铁血黄素沉积。(3)本研究中真菌性鼻窦炎窦壁受累可表现为骨质增生硬化,窦腔较对侧缩小,以上颌窦后外侧壁较为常见;部分为骨质吸收、破坏,以上颌窦内侧壁最为常见,与既往临床研究相符,而广泛性窦壁破坏较为少见。

3.2.2 真菌性鼻窦炎MRI表现 由于真菌团块中含有钙、磷、镁等多种重金属盐,属于顺磁性物质,T2WI为低信号,且比T1WI信号更低,但MRI显示钙化及窦壁骨质改变不如CT;对于无钙化不典型的真菌性鼻窦炎,尤其是CT上表现为稍高密度的蛋白沉积,MRI上的信号差别更有助于诊断;对于侵袭性真菌性鼻窦炎来讲,MRI对于周围组织结构受累情况的显示明显优于CT,且对真菌性鼻窦炎与慢性鼻窦炎及鼻窦肿瘤等鼻窦占位性病变的鉴别诊断优于CT。本研究中,1例患者侵犯同侧眼眶,MR相较于CT而言,可清晰显示眶内异常软组织信号,更好地显示了发病鼻窦同侧眼眶的受累情况。

3.3 真菌性鼻窦炎的鉴别诊断 典型真菌性鼻窦炎在CT及MR上有特征性表现,诊断并不困难;但影像学表现不典型或临床表现无特异性时,应与下列疾病鉴别: (1)慢性鼻窦炎及鼻窦炎性息肉:慢性鼻窦炎为细菌感染,多双侧、多窦腔发病,病变窦腔黏膜增厚且光滑,在CT上多为均匀软组织影;T1WI为较均匀的等或稍低信号,T2WI为高信号;鼻窦炎性息肉CT可见密度均匀、边缘光滑软组织密度影,无窦壁破坏或钙化灶;MRI可见病变形态规则,信号均匀,且无侵袭性特点[10]。本研究发现典型真菌性鼻窦炎多单侧发病,最常累及上颌窦,CT上多可在窦腔内或窦口处见到砂砾状、团状钙化,因此当真菌性鼻窦炎具有典型表现时,CT可较为准确地区分两者;真菌性鼻窦炎MRI信号通常较低[11],当表现不典型时,联合MR检查也多可做出较为准确的诊断及鉴别诊断。(2)鼻窦恶性肿瘤:鼻窦恶性肿瘤者早期即可见周围组织结构浸润、侵犯,窦腔扩大,且窦腔骨壁通常伴广泛性溶骨性破坏,硬化少见,可见肿块突出骨壁,同时因肿瘤成分不一,MRI T2WI、T1WI多呈中/等非均匀信号影[12]。真菌性鼻窦炎可伴有窦腔缩小,骨质改变多表现为局限性吸收,且多发生在上颌窦内侧壁(本研究中占86.7%),并伴有后外侧壁的骨质增生硬化;窦腔周围脂肪间隙清晰,但侵袭性鼻窦炎患者可与鼻窦恶性肿瘤有相似的影像学表现,CT有时难以区分,需结合病理做出诊断。(3)内翻性乳头状瘤:内翻性乳头状瘤常发于鼻腔侧壁,尤其以中鼻甲游离边缘多见,可侵入筛窦、上颌窦,并伴有梗阻性炎症,病灶内钙化少见,多为均一软组织密度影,部分伴窦腔扩大,MRI T1WI呈中等信号,T2WI呈较高信号[13],易与典型真菌性鼻窦炎作出鉴别,表现不典型者,则需结合临床病理进行鉴别。

综上所述,CT对真菌性鼻窦炎的钙化及窦壁骨质改变较为敏感,可作为真菌性鼻窦炎的首选筛查手段。有研究表明[14],CT对真菌性鼻窦炎诊断的敏感度可达90.63%;与CT扫描相比较,MRI可以清楚地诊断真菌性鼻窦炎患者的病变位置,特别是对于侵袭性真菌鼻窦炎患者,MR可以显示海绵窦、眶尖、翼腭窝及脑实质等部位的病变[15]。对于临床高度怀疑鼻窦肿瘤患者,或者CT提示病变范围广泛者,MR检查对于疾病的诊断价值更高[16]。由于MRI检查局限性及禁忌证较多,检查费用昂贵,对于CT难以确诊或表现不典型的真菌性鼻窦炎患者可配合MRI检查,以便做出更准确的诊断,进一步指导和辅助临床治疗。