不同栽培方式对寒地水稻生长发育和穗部性状的影响

2020-05-06郭晓红徐令旗胡月姜红芳兰宇辰王鹤璎

郭晓红,徐令旗,胡月,姜红芳,兰宇辰,王鹤璎

(黑龙江八一农垦大学农学院/黑龙江省现代农业栽培技术与作物种质改良重点实验室,大庆 163319)

水稻是中国乃至世界最主要的粮食作物之一[1-2],全世界有超过25亿的人口将稻米作为主要粮食,而在中国,稻谷产量达到全国谷物产量的30%,大约9亿人以稻米作为主食[3-4]。在我国人口不断增加,可耕土地面积的受限的前提下,提高单位面积的水稻产量是保证国家粮食安全,维持社会稳定的最有成效的方法[5]。

水稻产量除与水稻本身的遗传特性和生态环境条件两种因素有关之外[6-7],还受到栽培方式的影响[8]。栽培方式包括施肥、育苗方式、种植密度等生产措施[9-11]。李恒鹏[12]研究表明,水稻产量随着施肥量的增加而增加,但超过一定施肥范围后,产量就不再增加,而多余的肥料则会污染农业生产环境。付柱平等[13]研究认为,水稻增产与氮、磷、钾肥有密切关系,除了氮肥用量对水稻产量影响最大外,氮、磷、钾肥的合理配施也能有效提高水稻产量。孙萍[14]认为,钵盘育苗移栽时不伤根,水稻成苗率高,移栽后,水稻生育进程加快,有效分蘖多,结实率高。赵匀等[15]研究认为,宽窄行插秧高产的原因是调整水稻群体株行距离,群体叶面积指数和通风透光性提高,光合效率水平高,干物质积累多。然而以上研究大都针对某一单一因素对水稻的影响,而通过将多项栽培技术整合使水稻达到高产的栽培方式却鲜有报道,试验以龙粳31号和龙粳46两个水稻品种为试验材料,将肥料、育秧方式、插秧方式等多个栽培因素集成一体,设置4种栽培方式,通过栽培技术的集成和优化研究不同栽培方式对水稻生长发育和穗部性状的影响,以期进一步为寒地水稻高产栽培提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料为黑龙江省第三积温带高产品种:龙粳31号和龙粳46(主茎均为11片叶)。龙粳31号,全生育期130 d左右,需≥10℃活动积温2 350℃左右;龙粳46,全生育期127 d左右,需≥10℃活动积温2 250℃左右。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

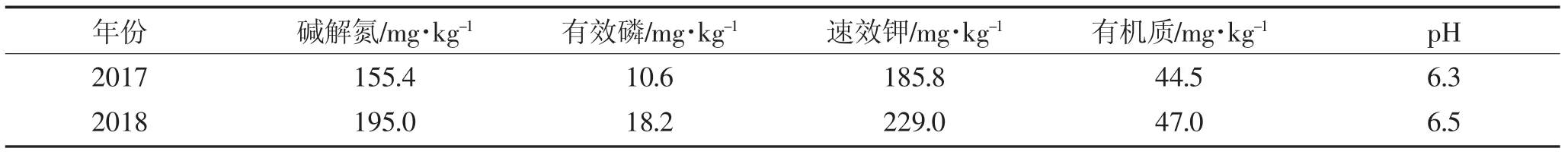

试验于2017~2018年在黑龙江省绥化市绥棱县上集镇水稻综合试验站(东经:127°18′,北纬:47°09′)大田条件下进行。供试土壤为黑土,播种时间分别为2017年4月11日和2018年4月9日,移栽时间分别为2017年5月15日和2018年5月13日,基本苗数每穴4株,收获时间分别为2017年9月28日和2018年9月27日。2017~2018年试验地土壤养分状况和田间气象状况如表1所示。

表1 土壤基础养分状况Table 1 Basic nutrient status of soil

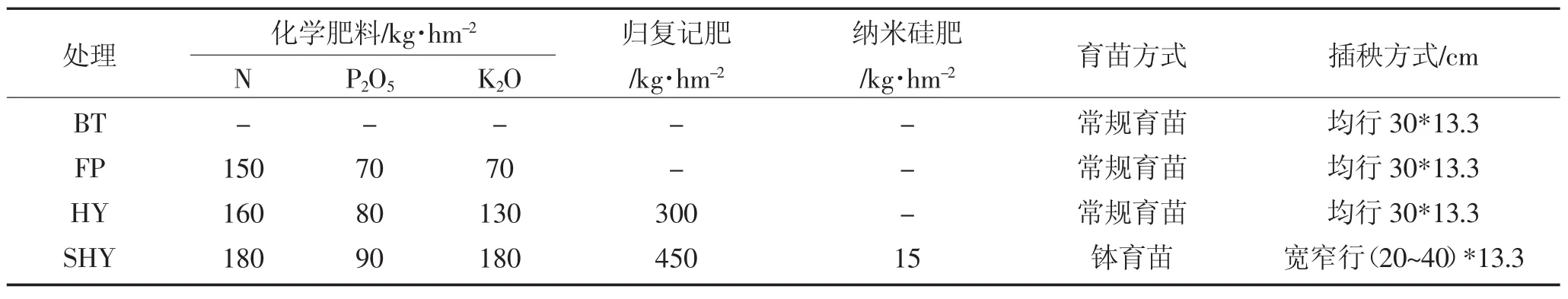

试验采用随机区组设计,共设置4个处理,即:无肥区处理(BT)、当地农民栽培方式(FP)、高产栽培方式(HY)和超高产栽培方式(SHY),3次重复。化学肥料分别为尿素(N46%)、磷酸二铵(N18%,P2O546%)、硫酸钾(K2O50%),纳米硅肥(有效硅≥55%),有机肥料为归复记肥(N+P+K≥5%;有机质≥40%)。N 肥以基肥∶分蘖肥∶调节肥∶穗肥=4∶3∶1∶2 的比例施入,P肥作为基肥一次性施入,K肥以基肥∶穗肥=6∶4的比例施入。基肥、分蘖肥、调节肥、穗肥分别于移栽前12 d(2017年5月3日和2018年5月1日)、返青期(2017年5月20日和2018年5月19日)、8.5叶(2017年6月28日和2018年6月26日)和10.5叶(2017年7月8日和2018年7月6日)施用。试验期间各处理水分管理采用单排单灌,防止相互影响。各处理间肥料运筹和主要栽培措施如表2所示。其他管理同常规生产。

表2 不同栽培方式下肥料运筹及栽培措施Table 2 Fertilizer operation and cultivation measures under different cultivation models

1.2.2测定项目与方法

1.2.2.1 株高调查

在返青期后,每个处理选定连续20穴水稻作为调查对象,分别在分蘖盛期、拔节期、齐穗期、成熟期测量植株株高。

2.入库文献的选择必须遵循完整性原则。不采用传统语料库建设中随机择句或择段的方式选择语料,不论文献长短都进行全文收录,确保古籍文献的全貌;不要求语料库规模和入库语料追求“大而全”,反对不加选择地简单堆砌罗列所有文献。

近年,我国甲状腺癌发病率呈显著上升趋势,且多见于女性患者。研究数据发现,甲状腺癌为女性恶性肿瘤发病率第3位,以乳头状癌最为多见,严重威胁患者生命安全及身体健康,给患者身心造成巨大影响[1-3]。目前临床治疗甲状腺癌多采取手术治疗,效果良好,但手术方案的选择较多,临床并无统一手术金标准[4-5]。为了研究治疗甲状腺癌最佳临床方案,我们特选取75例超声刀手术联合榄香烯注射液治疗甲状腺癌患者与既往75例传统开放手术甲状腺癌患者进行临床对比研究,分析治疗方案效果,现报告结果如下。

1.2.2.2 分蘖和成穗率调查

分蘖盛期、拔节期、齐穗期、成熟期调查植株分蘖数和穗数,并计算成穗率。成穗率计算公式如下:

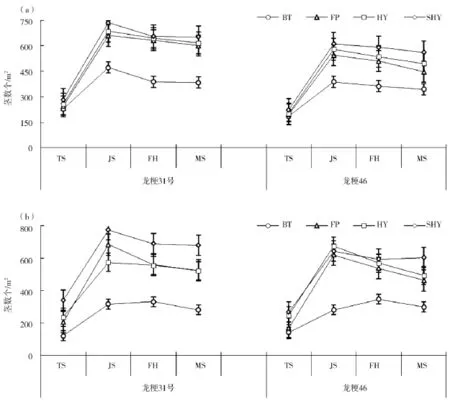

不同栽培方式间的水稻茎数变化如图2所示,2年间各处理水稻单位面积茎数变化规律一致,均表现为SHY>HY>FP>BT。从分蘖盛期至拔节期,茎数增长速度最快,并在拔节期达到最高值,此后,茎数开始下降。说明不同栽培方式下,HY和SHY可以有效促进水稻生育前期的分蘖。

应用Microsoft Excel 2003和DPS7.05进行数据整理和统计,采用LSD法进行差异显著性分析。

1.2.2.3 SPAD值的测定

三峡旅游空间网络节点结构特征主要通过程度中心度、接近中心度、中介中心度、结构洞指标来反映。程度中心度表示一个旅游节点与其他旅游节点集聚与辐射的能力;接近中心度衡量的是旅游者在旅游节点间转移扩散的有效性和通畅程度;中介中心度是旅游节点对其他节点的控制与依赖程度;结构洞是判别网络中节点优势与劣势的重要指标,通常来说,旅游节点结构洞的综合效能越高,其区位竞争优势越大。通过软件运算,输出结果见表2。

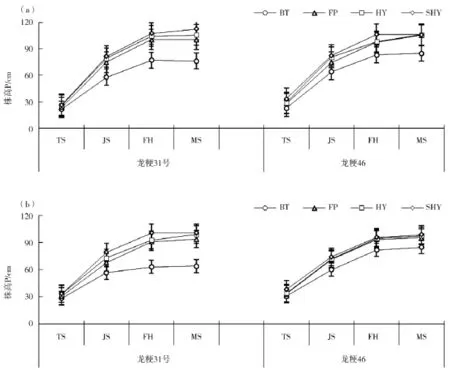

不同栽培方式间的水稻株高变化如图1所示,2年间水稻各时期株高变化趋势一致,均表现为SHY>HY>FP>BT,均以分蘖期到拔节期增速最快,且均在成熟期达到最高值。HY和SHY在分蘖盛期、拔节期、齐穗期和成熟期株高平均分别较FP提高5.1%~13.9%、4.5%~8.3%、2.7%~9.1%、3.6%~6.4%。

2.1.3 不同栽培方式下水稻SPAD值的变化

水稻成熟时每处理选择长势均匀的4点,调查连续20穴穗数,计算平均穗数,每点按照平均穗数取样2穴,共计8穴,带回室内考察穗部性状,测定项目主要包括穗长、穗重、一次枝梗数(上、中、下)和二次枝梗数(上、中、下)等。一次、二次枝梗数(上、中、下)根据每个单穗的一次枝梗数,将每个单穗分为上部、中部和下部3个部分,若一次枝梗数能被3整除,则上部、中部、下部平均分配,若不能被3整除,则优先分配于下部、其次分配于中部。

总之,目前学界对于马克思共产主义思想的理解更多地生成于对于文本的解读和其时代精神的诠释,思想理论的祛魅化阐释成效显著,已有成果较为全面地展现出马克思这一思想的本真性内涵和精神本质,为人们深入研究马克思哲学超越维度奠定了坚实的理论基础。

1.3 数据分析

研究结果为企业在合作实践中更好的开展协调联动工作,创新合作方式,提高合作深度与广度,设计合理有效的协调联动机制提供了重要参考依据。由于各影响因素对协调联动影响程度不同,企业在确立与优化合作伙伴关系时应重点针对关键因素制定措施以改进其对合作关系的作用效果。

2 结果与分析

2.1 不同栽培方式对寒地水稻生长发育的影响

2.1.1 不同栽培方式下水稻株高的变化

于分蘖盛期、拔节期和齐穗期用SPAD-502型叶绿素仪(日本MINOLTA公司生产)测定功能叶叶片中部的SPAD值(分蘖盛期和拔节期测定水稻倒三叶、齐穗期测定水稻剑叶),测定时避开有损伤的叶片。

图1 不同栽培方式下水稻株高的动态变化Fig.1 Dynamic changes of rice plant height under different cultivation modes

2.1.2不同栽培方式下水稻茎蘖数及成穗率的变化

成穗率(%)=成熟期有效穗数/最大分蘖数×100

图2 不同栽培方式下水稻茎数的动态变化Fig.2 Dynamic changes of rice stem number under different cultivation modes

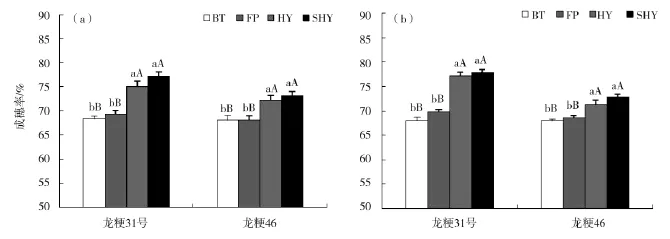

不同方式下水稻成穗率变化如图3所示,两品种成穗率均呈现SHY>HY>FP>BT的变化趋势,龙粳31号和龙粳46在HY、SHY的成穗率较FP分别提高9.5%~11.4%和5.0%~6.7%,差异均达到极显著水平。其中,在BT和FP下的水稻成穗率在65%~70%之间,HY和SHY下水稻成穗率与之相比显著提高,在70%~80%之间。

1.2.2.4 穗部形状调查

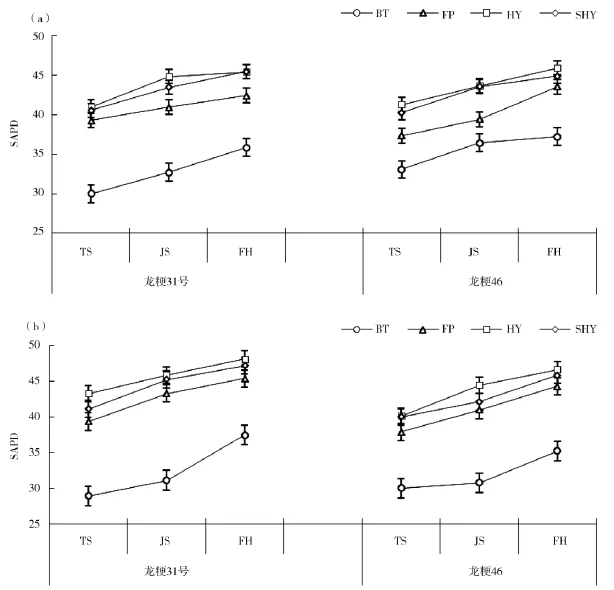

不同栽培方式间的水稻能叶SPAD值变化如图4所示,SPAD值在分蘖盛期、拔节期和齐穗期呈现逐渐上升的趋势。各处理变化均表现为HY>SHY>FP>BT。在两年间的各时期,两品种功能叶的SPAD值在HY和SHY下,明显高于FP。说明不同栽培方式下,HY和SHY能够提高功能叶的叶绿素含量,使水稻从分蘖期到齐穗期保持较高水平的光合作用,干物质的积累多,为籽粒灌浆奠定基础,从而有利于提高水稻的产量潜力,达到高产效果。

图3 不同栽培方式下水稻成穗率的变化Fig.3 Changes of ear-bearing percentage of rice under different cultivation modes

图4 不同栽培方式下水稻叶绿素含量的变化Fig.4 Changes of SPAD in rice under different cultivation modes

2.2 不同栽培方式对寒地水稻穗部性状的影响

2.2.1 穗长和单穗重

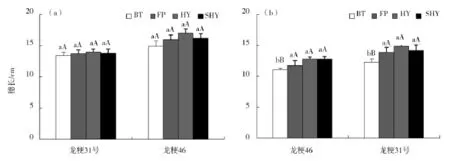

不同栽培方式水稻穗长的变化如图5所示,两品种的穗长均表现为HY>SHY>FP>BT。2017年两品种在四种栽培方式下的穗长差异均未达到显著水平,在2018年SHY、HY和FP均极显著高于BT,但HY和SHY较FP相比,差异仍未达到显著水平。不同栽培方式下水稻穗长在2018年较2017年有所下降,2年间分别在15~17 cm和11~17 cm之间。说明不同栽培方式对水稻穗长的影响并不明显。

图5 不同栽培方式下水稻穗长的变化Fig.5 Variation of single panicle length of rice under different cultivation modes

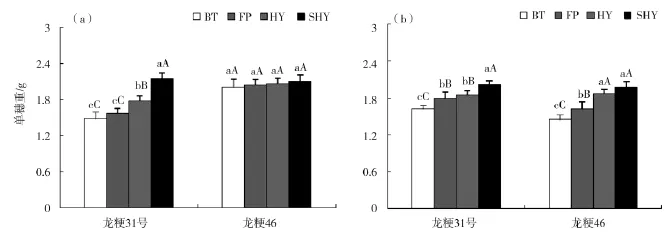

不同栽培方式下水稻单穗重的变化如图6所示,两品种的单穗重均表现为SHY>HY>FP>BT的变化趋势。其中龙粳31号在SHY两年间较FP分别提高36.9%和12.2%,2年差异均达到显著水平;龙粳46分别提高2.9%和22.2%,仅2018年差异达到显著水平。不同栽培方式下,均以龙粳31号单穗重最大,2017年达到2.0 g,2018年达到2.2 g。

2.2.2 不同栽培方式下水稻枝梗数的变化

按照分段分层的基坑开挖设计要求,控制好开挖深度与长度,人工修整坡面在机械开挖后进行,初喷一次,在坡面形成以后,然后用土覆盖便可,进行二次喷射混凝土面板,在锚杆安置完成以后,制作钢筋网要选用性能指标符合要求的钢筋,控制好钢筋间距,使用电焊条焊接加强筋与锚杆芯。上下网搭接、网筋搭接长度需大于200m。

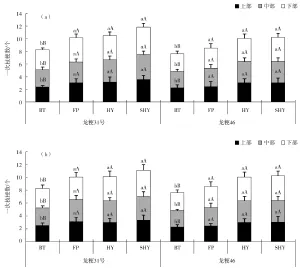

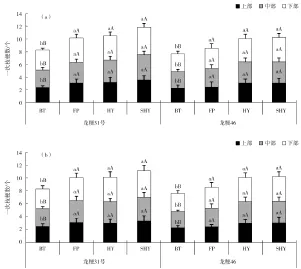

不同栽培方式间的水稻不同部位一次枝梗数变化如图7所示,各部位一次枝梗数表现为下部>中部>上部,且各部位的一次枝梗数均表现为SHY>HY>FP>BT的。从一次枝梗总数来看,在HY和SHY下,龙粳31号的上部、中部、下部一次枝梗数与FP间差异均未达到显著水平。2个品种一次枝梗总数在HY和SHY平均分别为10.2个和10.8个,较FP分别提高9.2%和16.3%。

传感器节点同步开启采集工作,一方面,网络可以及时处理系统启动初期的突发枪声事件;另一方面,网络中节点同步开启采集工作能够调整网络全局时钟,保证系统的稳定运行。

图6 不同栽培方式下水稻单穗重的变化Fig.6 Variation of Single panicle weight of rice under different cultivation modes

图7 不同栽培方式下水稻不同部位一次枝梗数的变化Fig.7 Changes of primary branch number in different parts of rice under different cultivation modes

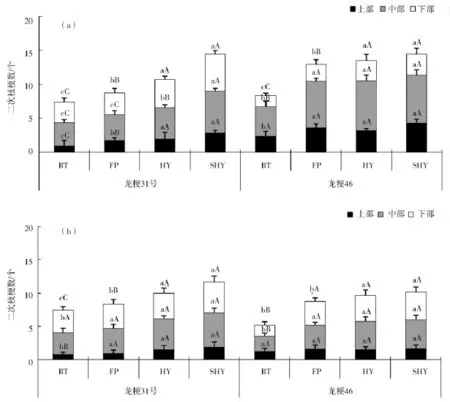

不同栽培方式间的水稻不同部位二次枝梗数变化如图8所示,各部位二次枝梗数表现为中部>下部>上部,且各部位的二次枝梗数均表现为SHY>HY>FP>BT。两品种二次枝梗总数在HY和SHY下,显著高于FP。

图8 不同栽培方式下水稻不同部位二次枝梗数的变化Fig.8 Changes of secondary branch number in different parts of rice under different cultivation modes

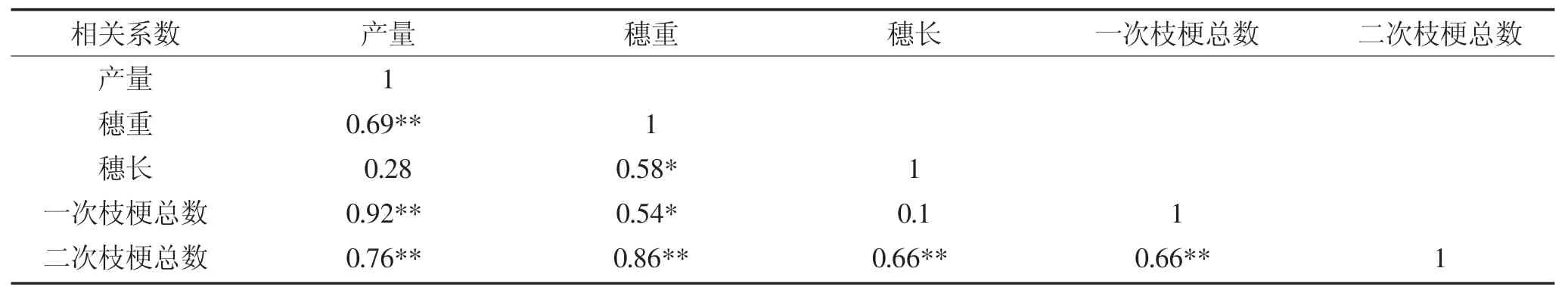

2.3 产量与穗部形状各项指标之间的相关性

不同栽培方式下,产量与穗长、穗重、一次枝梗数、二次枝梗数之间的相关关系如表3所示,产量与穗重、一次、二次枝梗数呈现极显著的正相关关系,其中与一次枝梗数的相关系数最大,达到0.92。穗重与穗长、一次、二次枝梗数呈现显著或极显著的正相关关系,相关系数分别达到0.59、0.54、0.86。穗长与穗重、二次枝梗数呈现显著或极显著的正相关关系。相关系数分别达到0.58和0.66。由此可见,在不同栽培方式下,通过增加水稻穗重和一次、二次枝梗数来提高产量。

各层次、各专业的职业教育均是以职业能力的培养为核心,并按照核心岗位的需求来构建课程体系,[2]这就要求中高职在市场调研的基础上共同协商统筹专业课程。但当前中高职衔接过程中关于课程设置的问题较为突出。文化课方面,中职坚持“简单、够用”,高职则强调“深度、广度”。因此,中职学生进入高职院校后,学习文化课普遍感到吃力,尤其在高等数学和大学英语等级考试方面的能力较差,较难完成专业培养目标要求。②专业课程方面。中高职在专业课程方面存在的最大问题是课程重复现象严重、课程先后顺序不合理、课程内容层次不分明。

表3 产量与穗长、穗重和一次、二次枝梗数之间相关性Table 3 Correlation between yield and ear length,ear weight and number of primary and secondary branches

3 讨论

水稻产量受到品种、温光环境、栽培方式以及三者间交互作用的影响[16]。在不同的温光环境下,水稻品种需要采用相应的栽培方式才能实现高产。吕小红等[17]研究表明,两个水稻品种,在施氮处理下穗长显著或极显著高于不施氮处理,二次枝梗数在低氮和高氮水平下都极显著高于不施氮处理,而一次枝梗数则无显著差异。也有研究[18]指出,磷肥与氮肥、硅肥配施能促进水稻分蘖,提高水稻穗数、结实率和穗粒数,进而提高产量。王新兵等[19]研究认为,钾肥和硅肥配合施用提高水稻成穗率、结实率,改善水稻群体光合结构,提高产量。但通过改变单一因素来提高水稻产量已不能满足现代水稻生产需要。水稻产量的提高需要依靠多因素集成的超高产栽培方式[20]。试验与当地农民栽培方式相比,高产栽培方式下,两品种的生长发育和穗部性状的各项指标发育得更好,这可能与高产栽培方式下增加的氮、磷、钾施肥量及施用归复记肥有关,也说明高产栽培的施肥方式更合理。

上海申通地铁集团有限公司于2006年正式提出了“均衡修”的维修集约范式表述,其应用可追溯到香港地铁的工程实际经验。

王明阳等[21]认为,在钵苗移栽过程,根与土是整体移栽,对根伤害小,地下部分能够保持良好状态,且移栽后,苗期生长温度适宜,利于分蘖,返青早,生长速度快。高富强等[22]认为,宽窄行调整水稻种植的整体结构布局,改善了田间小气候,提高了单位面积的光合利用率,从而达到高产效果。赵黎明等[23]研究表明,随着密度降低,茎蘖数也随之减少,而密度过高或过低,均导致水稻成穗率降低。也有研究表明[24],在密肥互作时,有效穗数增加,而结实率随着密度增加而下降。也有研究表明[25],宽窄行技术结合适合的种植密度,能够提高通风透光性,使籽粒饱满,能减轻病虫草害的发生最终达到高产目的。试验与高产栽培方式相比,超高产栽培方式在高产栽培方式的基础上,调整了氮、磷、钾肥的施用比例和增施了生物有机肥,并结合了钵育苗技术、宽窄行插秧技术以及合理的种植密度,这些措施综合运用是超高产栽培方式获得高产的基础。

4 结论

高产栽培方式和超高产栽培方式下,两品种的分蘖茎数、SPAD值、穗重及一次、二次枝梗数等指标显著高于当地农民栽培方式,且通过相关分析表明水稻产量与单穗重和一次、二次枝梗总数呈现极显著正相关关系。由此可见,将多个因素集成一体的整合栽培方式更利于水稻产量的提高。