构建中国文化概论课堂学习共同体 有效促进中国大学生思辨能力的发展

2020-05-03毛彦王燕

毛彦 王燕

摘 要:21世纪需要大量具备思辨能力的创新人才。长期以来,传统的教育模式却严重忽视了对学生思辨能力的培养。针对这一现状,笔者以所授的中国文化概论课堂为例,通过构建课堂学习共同体的方式,以促进学生的思辨能力的发展。

关键词:中国文化概论;课堂学习共同体;思辨能力

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)06-0014-03

Abstract: The 21st century requires a large number of innovative talents with speculative skills. For a long time, the traditional education model has seriously neglected the cultivation of students' thinking ability. In view of this situation, the author takes the class of "Chinese Culture Introduction" given as an example to promote the development of students' thinking ability by constructing a classroom learning community.

Keywords: Introduction to Chinese Culture; classroom learning community; critical thinking ability

一、中国大学生思辨能力的现状

21世纪,科技突飞猛进,全球化的程度越来越高,各国在经济、政治、文化等方面的交流与合作日益加深。为满足时代的需求,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》指出:教育的长期发展需要培养学生“用于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力”及“注重学思结合”(2007:1)。大学英语,作为高等教育的一个重要组成部分,其课程要求兼具工具性和人文性目标 (2007:4)。人文性,包括培养大学生跨文化交际能力、综合文化素养及自主学习能力。其中,综合文化素养的培养是一项长期的系统工程,涵盖了职业道德、思辨能力、审美能力以及交际能力等。

一直以来,大学英语教学主要针对学生在听说读写译的技能进行强化,对跨文化交际领域有一些涉及,但却忽视了对大学生思辨能力的培养。清华大学教育研究院2012年发布的一份研究报告称(转引自张田堪,2012),超过20%的中国大学生从未在课堂上提问或参与讨论,而有相同表现的美国大学生只有3%;同时,只有10%的中国学生经常提问或很经常提问,美国大学生则约有63%经常提问和很经常提问。2010年5月,耶鲁大学校长莱文在南京举行的第四届中外大学校长论坛上,对中国留学生进行点评时,更是一针见血指出:“跨学科知识广度和思辨能力是中国学生缺乏的。”

美国科学哲学家卡尔·波普尔指出,学生要打开科学创新之门就必须具备思辨能力。要创新,就要学会运用已学的知识去质疑、去批判、去打破原有的思维的模式,创造出新思想。因此,思辨能力是创新思维的基础和前提。同时,思辨能力培养一直被认为是高等教育的中心任务,也是学习的根本目标(Moore, 2011)。针对这一现状,笔者以中国文化概论课堂为例,构建学习共同体,以期提高大学生的思辨能力。

二、思辨能力与课堂学习共同体

(一)思辨能力的内涵

思辨能力(critical thinking),又被称为批判性思维,在西方由来已久,可以追溯到苏格拉底的思想和教学实践。到20世纪80年代,思辨能力成为西方教育界探讨未来教育方向时非常重要的议题(何莲珍&林晓,2017:39)。Garrison(1991)认为,思辨能力是对美国教育家Dewey的反省思维(reflective thinking)的一种再现或诠释。

1. 《德尔菲报告》

1990年,美国哲学协会在Peter A. Facione的主持下颁布的《德尔菲报告》,对思辨能力的定义得到了学术界的广泛认同:思辨能力分为认知技能和情感意向两个维度,即双维模型。前者是“一种有目的的判断,它是一种基于诠释、分析、评价、推断、解释和自我调整等技能的判断,也是一种基于证据、概念、方法标准和语境的判断”(Facione, 1990:11),后者的解釋是“理想的思辨者好问、博识、灵活、开通明达、坚信推理的力量;能够公正地进行评价、坦诚地面对个人的偏见、谨慎地做出判断、愿意进行重新思考;在面对复杂问题时能够井井有条、思路清晰、善于寻找相关信息、合理地选择标准;执着探索、坚持不懈地探索内容和环境允许的情况下进行对结果精确性的追求” (Facione, 1990:11)。同时,这两个维度密不可分、相互促进。

2. 层级模型

文秋芳(2009)在借鉴《德尔菲报告》的双维模型的基础上,提出了层级模型,将思辨能力细化为两个层次:元思辨能力和思辨能力。第一层次元思辨能力是指对自己的思辨计划、检查、调整与评估的技能;第二层次思辨能力包括与认知相关的技能和标准,以及与思辨品质相关的情感特质。处于第二层次的思辨能力受第一层次元思辨能力的管理与监控,同时,思辨者的主观能动性在思辨能力中处于主导地位。在一个学习共同体内,参与者之间通过语言及思维的交互,乐于去发现、审视、反思自己的行为,从而提升思辨能力。

基于以上国内外专家对思辨能力的阐释,不难发现,思辨能力涵盖了两个关键的维度:认知层面和情感态度维度。认知层面包括对证据、概念、背景等要素进行阐述、分析、评价、推理等一系列的技能;情感态度层面包括勤学好问、相信理性、尊重事实、谨慎判断、公正评价、敏于探究、持之以恒地追求真理等一系列思维品质或心理倾向(孙有中,2016)。

(二)课堂学习共同体

Lave和Wenger(1991)首次提出实践共同体(Community of Practice, CoP),即人们如何通过参与到社会性集体中来学习。Wenger(1998)指出,实践共同体是指一群人共同参与其中的活动,通过参与和为该共同体做出贡献而不断创造他们的共享身份。课堂学习共同体是在课堂层面的一种学习共同体,它是一种特殊的实践共同体。

学习是一种社会参与,这种社会参与并非仅仅是参与一般性的社会活动,而是成为社会共同体实践的积极参与者,并建构自己在共同体中的身份。Wenger认为,社会性学习包括四个要素:意义、实践、共同体和身份。学习和认知是通过社会得以分享的,是由语言和文化實践而创造的,不是发生在某个人的大脑中,而是在不同情境下个人之间的交互之中。实际上,社会交互从根本上塑造和转变了我们的思维方式(Cole& Wertsch, 1996)。学习,并非是一个独立的活动,学习的这一社会活动将决定教学设计的形式多样。语言、交互、学习和共同体之间的相互关系,为大学英语学习提供了一个崭新的全面的视角。

三、基于中国文化概论课堂的学习共同体的构建

(一)中国文化概论课程的特点

习总书记指出:“我们要坚持道路自信、理论自信、制度自信,最根本的还有一个文化自信。”重视培养大学生跨文化交际的意识与能力,尤其是让大学生能深入认识我国几千年的璀璨文明和博大精深的优秀传统文化,积极探索中国文化的精神、内在意味及核心价值,使学生成为文化交流的使者,让中华民族的文化理念走出国门,成为不同语种、不同国家和平交流沟通的媒介。

按照《规划纲要》的要求,我校大学英语的培养目标分为一般要求和更高要求。一般要求,即以提高学生英语综合应用能力为目的,帮助学生打下较扎实的语言基础,掌握良好的语言学习方法,提高综合文化素养,有效地用英语进行口头和书面的信息交流,为未来工作、读书深造和将来对外交流做好铺垫。更高要求,即学生在达到一般要求的目标上,可以根据自己的兴趣爱好选修涵盖文学、文化等语言文化类及通用师范英语和商务英语等实用性的拓展课,提升大学生跨文化交际能力与思辨能力。

同时,大学英语课程的工具性和人文性的两大目标,决定了中国文化概论课堂教学不能仅停留在对文化信息的简单介绍上,教师应更加有意识地引导学生去挖掘、审视这些语言-文化信息背后的价值观和信念,以此充实、修正、完善学生的文化体验,最终将其内化为学生的综合文化素养,以达到提高学生思辨能力的目的。

(二)课堂学习共同体的构建

1. 学习的四要素

学习是一种社会实践,是经验和能力之间的交互,是一个逐渐成为某一共同体的过程。学习,这一社会参与过程,需要参与者厘清学习的四要素及其内在的关系。Wenger(1998)认为,社会性学习必须包括四个要素:意义、实践、共同体和身份。

意义,在于参与者能认识、感知和体验世界及实现自身价值。实践,就是参与者探讨能够维系共同参与的共享历史、社会资源和视角的方式。共同体,一种讨论的社会组织形式,在这种社会组织中,参与者的事业得到认可。身份,就是参与者在参与共同体中的实践活动中所扮演的角色是如何变化与构建的过程。这些因素的重要性是同等重要的,缺一不可。大学生要达到高效的学习,必须正确认识学习的四要素及其内在的关系,明确学习的意义,积极参与到实践中,在共同体中不断重塑自己的身份。

2. 课堂学习共同体的维度

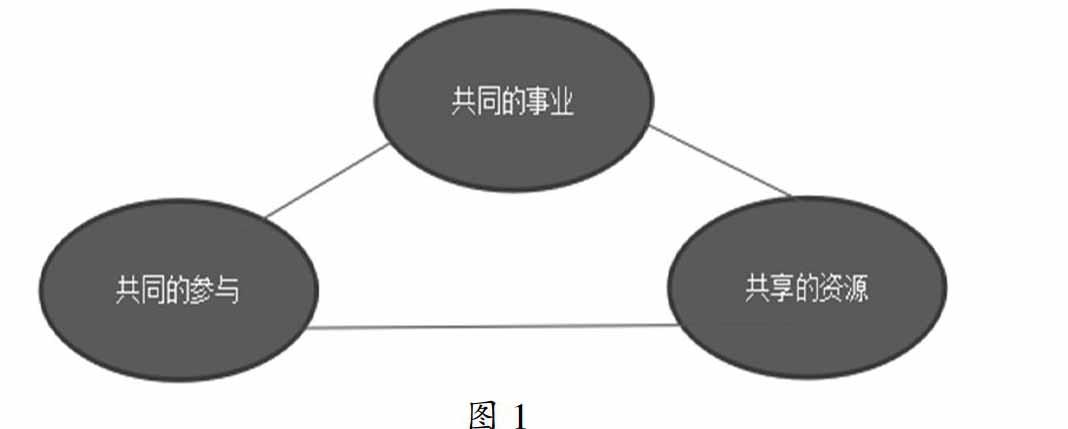

Wenger(1998)指出,课堂学习共同体的科学构建,需要合理处理三个维度之间的关系,即共同的参与(mutual engagement)、共同的事业(a joint enterprise)和共享的资源(a shared repertoire)。这三者的关系如图1所示。

促进共同的参与是任何实践活动的基本要素,需要参与者共同付出努力。共同的事业是集体协商的结果,充分反映了共同参与的复杂性、挑战性趣味性。此外,参与者在共同追求事业的过程中积累了相互之间意义协商的资源,一般情况下,这些共享的资源包括惯用的网络手段、单词、工具、做事的方式、手势、风格等。中国文化概论课程,作为校级公选课,学生来自各学院,文理兼有,学生具备较好的英语听说读写译技能,同时对中国文化所涉及的内容有一定的认知,共同体的各成员通过教师的引导,积极参与到教师提前设计的任务中,参与者运用自身所掌握的资源并形成一股合力,为实现共同的事业(任务)的顺利完成而不懈努力。诚然,由于成员之间的差异性,任务完成的过程中可能会出现分歧与争执,正是通过这一社会化的实践,成员会逐渐构建自己的认知,不断提升交际能力及公正评价和谨慎判断的思维品质。

(三)教师的角色

因此,中国文化概论课堂实践是一种思辨性的集体活动。为了确保课堂学习共同体的实践活动顺利开展,教师需要不断强化学生的这一参与者身份,确保学生有机会不断介入和投入到一系列思辨性的实践活动中。

首先,教师必须提供一个思辨者的示范。一个人要学会如何独立思考,必须得参与到能触发其思考的有深度的实践中。因此,教师需要综合分析参与者的所展现出的认知能力和情感态度,合理搭配,建立一个较科学合理的课堂学习共同体。参与者在之后的课堂实践活动中,观察共同体内的某些思辨者的示范并与之互动、交互,通过内化,逐步形成自身的思辨力。

其次,思辨技能包括诠释、分析、评价、推理等一系列的技能等,这些技能需要教师明确的传授,并鼓励学生积极运用到课堂及课后实践中。培养学生的思辨能力,前提是教师必须是思辨力的积极践行者。在中国文化概论课堂上,教师可以将思辨活动分成几个阶段。例如,对中国文化影响深远的儒家道家哲学的思想内容及现实意义,教师鼓励同学们通过预先阅读来诠释其思想内容,接着通过小组共同体的内部讨论,运用分析、评价和推理的方式来归纳其现实意义。

再次,教师必须提供大量的围绕思辨能力培养的任务的交互机会。在这些交互中,参与者们在共同体中一起完成思辨任务、讨论和评价思辨任务的结果。通过长期的有意义的交互,参与者逐渐养成了思辨的习惯,深刻体会到反思性活动对自己学习的正向促进作用,久而久之,一种反思的技能和倾向将得以内化。

最后,教师需要为课堂内开展的思辨活动提供大量正式和非正式的反馈机会。通过教师反馈、同伴反馈和自我反馈,学生们了解到他们自己在思辨活动中的强项和不足。这样的反馈,会不断加深学生致力于反思性的理性活动中:认识到自己某些不足的这一客观事实,从而不断刻苦学习、敏于探究科学合理的方法,持之以恒的不断追求进步。

四、结论

思辨能力,自上个世纪80年代传入我国以来,越来越受到教育者的认可与重视。培养大学生的思辨能力,刻不容缓,这也是大学英语培养的重要目标之一。可是,长期以来,高考的这一指挥棒,迫使中学教师侧重培养学生的应试能力,学生在“刷题”的过程中,解题思路日渐趋于标准化和唯一化。要改变这一现状,大学教师需要不断地鼓励大学生打破传统的思维方式,深化对思辨能力的认识,思辨能力是可以培养和学习的,探索思辨能力的学习之路。

参考文献:

[1]Cole,M.& Wertsch,J.Beyond the individual-social antimony in discussion of Piaget and Vygotsky.Human Development,1996,39:250-256.

[2]Facione,P.A.Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction: Executive Summary.Millbrae,CA:The California Academic Press,1990.

[3]Garrison,D.R.Critical thinking and adult education:A conceptual model for developing critical thinking in adult learners.International Journal of Lifelong Education,1991,10(4):287-303.

[4]Lave,J & Wenger,E.Situated Learning:Legitimate Peripheral Participation. Cambridge:Cambridge University Press,1991.

[5]Moore,T.Critical thinking and disciplinary thinking:A continuing debate. Higher Education Research & Development,2011,30(3):261-274.

[6]Wenger,E.Communities of Practice:Learning,Meaning, and Identity.Cambridge: Cambridge University Press,1998.

[7]教育部高等教育司.大学英语课程教学要求[M].北京:外语教学研究与出版社,2007.

[8]何莲珍,林晓,基于大学英语课堂学习共同体的中国大学生思辨能力培养研究[M].浙江大学出版社,2017.

[9]孙有中.外语教育与思辨能力培养[J].中国外语,2015,12(02):1+23.

[10]文秋芳.构建我国外语类大学生思辨能力量具的理论框架[J].外语界,2009(1):37-43.

[11]張田堪.不爱提问的学生与逆来顺受的草民[N].中国青年报,2012-05-22.