花雅之争

——名旦魏长生京师之行

2020-04-26陈强

■ 陈强

中国戏剧史上“花雅之争”发生于清代中叶,全国各种戏曲声腔剧种聚集于京城,“花部”地方戏声腔向“雅部”昆曲发起了挑战。“花雅之争”是戏曲声腔之间的争锋与较量,“花部”声腔最终大获全胜,这是戏曲的创新和变革,开始了中国戏曲地方声腔遍地开花的局面。

“花雅之争”是以花部的步步取胜和雅部的节节败退,促成清代中叶前后的戏剧局面的。这个时期既有花雅之争,也有花部地方戏内部之争,并且剧种之间的交流、融合等孕育了新的剧种的诞生,显示出本时期戏曲的繁荣。“花雅之争”总共分为三个阶段:第一阶段指的是清初,昆曲与京腔之间的竞争;第二阶段指的是发生于清乾隆中叶,川籍艺人唱秦腔者魏长生进京,再次给昆曲以沉重的打击,同时也把八面威风的京腔打下马来,并使其一蹶不振;第三阶段是乾隆五十五年四大徽班进京,一炮打响,西皮和二簧戏结合在一起,而使之出现了一个新面目,逐步形成了强劲的京剧。花部不断蓬勃发展,至此获得了绝对优势,在“花雅之争”中取得最终胜利。

本文着重于第二阶段的“花雅之争”,由秦腔名旦魏长生引发的这场“花雅之争”。他的出现给京城的舞台带来了生机,促进了中国戏曲的发展。乾隆三十九年魏长生第一次进京,因卖座不佳而返。可能是由于他的表演没有吸引到观众,也可能是当时秦腔没有被观众所接受,还有可能是花部地方戏当时正在发展。魏长生返回陕西后,研究京腔和其他剧种的长处,勇于革新,敢于创造。乾隆四十四年再次进京,以《滚楼》一剧轰动京师。说明了在这几年里,花部地方戏已经得到了很大的发展,花部正在崛起。这个阶段确立了“花雅之争”的概念,地方戏大范围流变传播,对雅部昆曲造成了很大的威胁。在这样的势头下,清政府颁布了禁演令,强制终止了这个阶段的“花雅之争”。魏长生追求志向,以南下扬州演出结束了这一阶段的“花雅之争”。

第二阶段“花雅之争”是由一位名伶魏长生而引起的,魏长生的创新精神影响了花部诸剧种和雅部昆曲,没有这位勇于创新的名伶,就没有这场花雅之争。

魏长生,四川金堂人,字婉卿,行三,自幼家贫,进秦腔班学戏,秦腔之花旦也。《燕兰小谱》载:“己亥岁随人入都。时双庆部不为众赏,歌楼莫之齿及。长生告其部人曰:‘使我入班,两月而不为诸君增价者,甘受罚无悔。’既而以《滚楼》一剧,名动京城,观者日至千余,六大班为之减色。”[1]《藤阴杂记》载:“京腔六大班盛行已久,戊戌、己亥时尤兴,王府新班湖北。湖北江右公宴,鲁侍御赞元在座,因生脚来迟,出言不逊,手批其颊。不数日,侍御即以有玷官箴罢官,于是缙绅相戒不用王府新班。而秦腔适至,六大班伶人失业,争附入秦班觅食,以免冻饿而已。”[2]《扬州画舫录》载:“自四川魏长生以秦腔入京师。色艺盖于宜庆、萃庆、集庆之上。于是京腔效之,京秦不分。”[3]从记载可见,魏长生的《滚楼》一炮打响,获得了前所未有的成功,给京师舞台、戏班及观众带来了强烈的反响。此次演出导致京腔六大班的演出受到影响,艺人不得不加入到秦班求生存,开始学习秦腔的优点,融合于京腔吸引观众,最后形成“京秦不分”的局面。

魏长生是在这场变革中富有创新精神的名伶,首先慷慨激昂的梆子腔符合当时人们的情绪;其次从唱腔、表演、舞台等都是崭新的艺术展示给受众,魏长生创新的精神将这些特征发挥得淋漓尽致。魏长生的演技“惟演戏能随事自出新意,不专用旧本。盖其灵慧较胜云”“演武技气力十倍……”,加之魏长生舞台艺术的开拓,创造了发髻外露的梳水头、旦角的“贴片子”和踩跷等,魏长生在京师舞台上压倒了京腔六大名班。《燕兰小谱》道:“魏长生开近年风气,序中颇致讥词,然曲艺之佳,实超时辈。”[4]魏长生京师之行成功的原因是独特的创新艺术,展现在以下方面。

一、对雅部昆曲的重创:《滚楼》一剧动京师

魏长生演出《滚楼》一剧“名动京城,观者日至千余”,他率领的戏班行当整齐,全新、具有生活气息且情节曲折的剧目吸引了京城的观众。现存西府秦腔和汉调桄桄抄本,以西府秦腔为例,故事梗概是:在唐德宗时期,黑水国王杜黑龙造反,唐德宗派罗洪义征剿被围。唐德宗再次派王子英领兵助援,由于遇到了山上高龙、高虎兄弟的阻拦,于是王子英杀死高家兄弟。高金定知道后前来为兄长报仇,王子英不胜,逃到杜家山庄,被员外杜公道藏起来。高金定一路追寻到寨,杜公道不肯交出。杜公道女儿杜秀英与高金定有金兰之谊,邀高金定到家,安排于绣楼。父女二人用酒灌醉了王子英、高金定二人,并将他们同放一室,往地上铺满豌豆,二人酒醒成婚。杜秀英去察看,高金定开门,拉杜秀英进,高金定忽出,倒扣门,促成了杜秀英和王子英婚配。最后高、杜、王三人协力剿灭杜黑龙,得胜归朝。

魏长生塑造出泼辣、大胆、文武双全的女性形象,剧情由常见的才子佳人变成戎马生涯的将军和女寇。剧目是新颖的,剧情跌宕起伏,人物塑造鲜明,加之魏长生入木三分的表演,使此剧一炮打响。《长安看花记》中记载:“乾隆间蜀伶魏长生来京师,广场说法,以色身示人。轻薄者推为‘野狐教主’。”[5]魏长生为了满足市民趣味,在表演上加进了一些色情成分和鄙猥之词。从《滚楼》剧情来看的话,只有在“醉酒”一幕中,高金定与王子英醉卧一室,具有做出过分表演的可能。之所以魏长生有“开淫冶之风”“野狐教主”之誉,除了迎合当时的市民审美趣味,也是魏长生表演特点极妍尽致的体现。《日下看花记》记载:“《背娃》一出,自魏三擅场后,步其武者,工肇妍笑,极妍尽致。”[6]魏长生的表演追求外在美,也追求表演真实准确,极妍尽致的表演将剧目呈现于舞台,吸引了众多的观众。

二、自由舒展的、板式变化的行腔

中国戏曲是“乐”本位的,魏长生成功的主要原因之一是形式自由、活泼生动的声腔。魏长生京师之行带来了自由舒展的板式变化的秦腔。板式变化体是中国戏曲的一大变革,从规范化、程序化曲牌联套体到自由板式变化体,与曲牌联套体构成了两大结构体系。自由舒展板式变化体以上下乐句为基础,运用变奏中强弱的节拍、节奏的变化,以各种不同的板式的变化,构成了整出戏的音乐陈述的基本手段,表达各种不同的戏剧情绪。例如抒发情感的时候,节奏是悠长缓慢的,因而慢板擅长于抒情。情绪激动的时候,语言急促,用节奏较快的流水板、快板表达这个情绪。板式变化体唱词多采用的是以七言或十言为主的诗赞体句式,音乐融入当地的民歌。创作者可以不受曲牌的限制,尽情表达内容。演员也可以根据自己对剧目的理解和自己的声音条件,发挥自己之长。板式变化体不仅具有节奏感强、生动明快的特点,便于剧作家和演员等掌握和运用,而且唱词通俗,便于让观众理解剧情。

秦腔的音乐中最具特色的就是欢音与悲音。欢音表现明朗、欢快、愉悦;悲音表现哀怨、悲沉、激愤。二者曲调结构相同,只是调式中36二音改为47二音,就是另一种音调色彩。整体风格特点高亢激越,反映了慷慨激昂、开阔豪放的心理气质,那一声声慷慨激昂的秦腔成为时代的新声,表达了人们的情感。

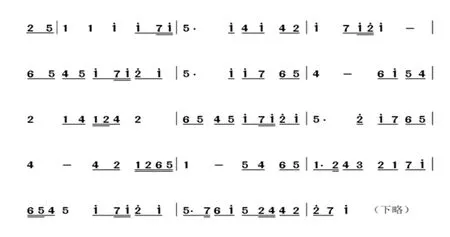

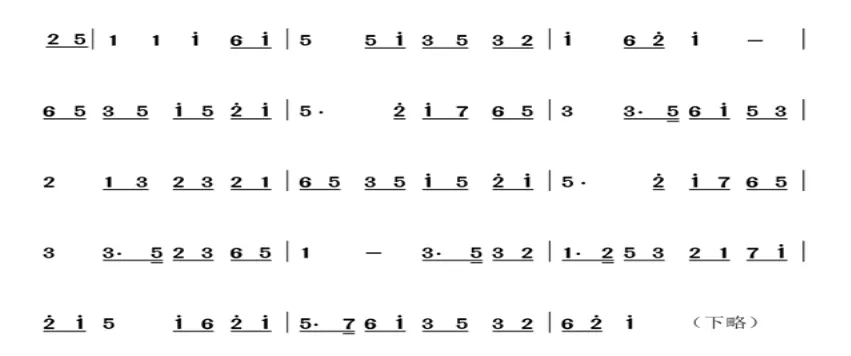

欢音:1=G 4/4

悲音:1=G 4/4

魏长生在唱腔、音乐方面进行创新,《啸亭杂录》记载:“长生因之变为秦腔。辞虽鄙猥,然其繁音促节,呜呜动人。”《燕兰小谱》中道:“以胡琴为主,月琴副之。工尺咿唔如话。”“自魏三变梆子腔,尽为靡靡之音矣。”[7]魏长生改革后的新唱腔、音乐伴奏等,抒发了人们的情感,与当时审美文化、时代紧密相连。秦腔应运而起,给京城带来了新的生机,引起观众的共鸣。经过魏长生创新的秦腔委婉动听,善于传情,符合时代的审美。

三、人物形象塑造——《背娃进府》淳朴农村妇女

魏长生成功塑造了不同的人物形象,促进了旦角行当的发展。不仅有“英雄儿女一身兼”的巾帼英雄,还有淳朴农村妇女等。《背娃进府》是当年魏长生备受推崇的喜剧。张元秀家庭贫困,寄居于表兄李福家,得到表兄嫂的帮助,但岳父耿钦不仅不资助,还经常羞辱。后来张元秀拾得“温凉玉盏”,献盏封为万里侯。张元秀感念前情,接李福夫妇携孩入府。耿钦来贺,张元秀怒其势利。李福夫妇进行劝解,最后翁婿和好。

《背娃进府》成功塑造出表大嫂乐善好施、勤劳朴素的品德。由于魏长生出身贫寒,其坎坷的人生经历使他所演的淳朴的劳动妇女活灵活现,在戏曲舞台上呈现出鲜活的农村妇女形象。《梦华琐簿》记载,“魏三年六十余,复入京师理旧业”时,演出的最后一场戏就是《表大嫂背娃子》,由于年迈,演戏又过于认真,结果“下场即气绝”[8]。魏长生将毕生的精力奉献给了戏曲舞台,塑造出一个个形象生动的人物形象,提高了戏曲舞台的表演艺术水平。

四、表演技巧的魅力

魏长生有精湛的表演技巧,做工以细腻见长,并文武兼演。每场表演有新意,塑造了不同精彩的女性形象。魏长生的表演名动京师、南下扬州、重返京师,整个过程一直在提高表演技巧。早期在京师“兼之演诸淫亵之状”“裸裎登场”;清政府的禁演令,魏长生被迫南下扬州演出;重返京师演出时,由于当时的时局,风格有所变化。《燕兰小谱》载:“幸年届房老,近见其演贞烈之剧,声容真切,令人欲泪,则扫除脂粉,固犹是梨园佳子弟也。效颦者,当先有其真色,而后可免东家之诮耳。”[9]“昆腔声容真切,感人欲涕。洵是歌坛老斫轮也。不与哙等为伍。”[10]《日下看花记》记载:“长生于乾隆甲午后始至都,习见其《滚楼》,举国若狂。予独不乐观之。迨乙未至都,见其《铁莲花》始心折焉。庚申冬复至,频见其《香联串》,小技也,而进乎道矣。其志愈高,其心愈苦。其自律愈严,其爱名之念愈笃。故声容如旧,风韵弥佳,演武技气力十倍。”[11]魏长生从被誉为演粉戏的“野狐教主”开始演贞烈之剧,演出声容真切,令人欲泪,前期的风格到后面转变后的风格,虽迫于无奈,但前后期风格融合于一起,演出的作品更加丰富,展示了魏长生表演的真切动人和演技的全面性。

《燕兰小谱》记载:“惟演戏能随事自出新意,不专用旧本。盖其灵慧较胜云。”魏长生的表演不是惯用旧本,而是创新出更适合舞台表演的剧本,根据演戏所需进行修改,给观众带来新鲜感,体现出魏长生的创新精神、对表演技艺的挖掘和对表演研究的态度,创造了众多鲜活的人物形象。

五、舞台艺术的开拓——体态美踩跷和旦角化妆飞跃性变革梳水头

魏长生的创新精神是他的艺术核心,他在秦腔传统艺术的基础上,博采众长,创造革新。魏长生最重要的创新是对舞台艺术的开拓——“梳水头、踩跷、贴片子”等始创,使男旦更好地塑造出千姿百态的女性形象,让观众眼前一亮,带来了视觉享受。他对舞台艺术的创新被各剧种广泛借鉴传承,将表演艺术上升到一个新的水平,是中国戏曲发展最重要的力量,至今都对戏曲表演起到了深远的作用。

“踩跷”又名“跷功”,为旧时训练花旦、刀马旦和武旦演员特殊步法的一项基本功。魏长生《滚楼》一剧,丰富提高了踩跷的技巧,逐渐在各种剧种中流传开来。踩跷以足尖为支撑重心,表演时,旦角演员双脚掌将袜型的跷板垫置于脚底,然后缚绑在小腿上,外边套上绣花鞋,穿大彩裤遮住真脚,将“小脚”露出。《燕兰小谱》记载:“自魏三擅名之后,无不以小脚登场,足挑目动,在在关情。”[12]跷功属于高难技术,魏长生将“踩跷”技术发挥到极致,将脚步的基础功与剧情结合起来,展示出女性妩媚的身姿。后由于踩跷是对旧时代女性缠足的模仿,新中国成立后,跷功被废除,这是时代造成人们审美变化的结果。但是在当时的时代,踩跷对各个剧种演出有着重要的影响。

“梳水头、贴片子”是魏长生舞台艺术的又一大创新。梳水头对旦角的头部和面部的改造,对女性角色的塑造起到至关重要的作用。梳水头既可塑造端正而秀美的女性,也可塑造活泼、俊俏的女性,使舞台艺术审美得到了提高,对男旦扮演女性角色起到了很大的作用。《梦华琐簿》中记载:“俗呼旦脚曰包头,盖昔年俱戴网子,故曰包头。今则俱梳水头,与妇人无异……闻老辈言,歌楼梳水头、踩高跷二事,皆魏三作俑,前此无之,故一登场,观者叹服,倾倒一时,今日习为故常。”[13]在此之前,旦角的发式装扮是用网子把头发罩起来,不露在外面,称为“包头”,而魏长生创新出“梳水头”之法。通过对假发、假髻、贴片子的运用,弥补了伶人脸型的不足,让伶人脸型在舞台表演时更加好看,更接近女性。《日下看花记》卷四“葵官”条云:“珠翠满头矜剩物,葵心未忘米嘉荣。注:(是日登场所簪首饰,犹其师遗物)。”[14]当时魏长生在假发外还有精美的珠翠装饰,正是这些让他的假髻更加美观。魏长生创造的梳水头、贴片子呈现于舞台,更好地塑造出女性的形象,令观众耳目一新,至今仍在沿用。魏长生的开创之功影响深远,这是一场中国戏曲化妆方面的重大革新。

魏长生是富有创新精神的名伶,具有奠基意义的舞台创造者,以剧目、声腔、表演、舞台艺术等新的面貌呈现于受众。川籍的魏长生奠定了秦腔的基础,发展了秦腔。魏长生的一生充满了传奇色彩,人生道路坎坷,他的艺术精神和创新影响了众多剧种的戏曲舞台艺术。魏长生从小家贫,父亲在他幼年时期去世,十岁左右母亲又辞世,他无奈之下参加了口国噜子。随江湖艺人流落于陕西,在同州改学秦腔,从而改变了他的一生。魏长生的贫苦出身和人生经历与秦腔的声腔风格如出一辙,高亢、强烈、激昂的梆子表达了他的这种情绪。魏长生以《滚楼》一剧轰动京城,其他剧种演出受到影响,遂吸收秦腔所长。秦腔尚在巅峰之时,乾隆五十年清政府颁布禁演令,魏长生南下扬州继续演艺事业。李斗的《扬州画舫录》记载“四川魏三儿,号长生,年四十来郡城投江鹤亭。演戏一出,赠以千金。尝泛舟湖上,一时闻风。妓舫尽出,画桨相击,溪水乱香。长生举目自若,意态苍凉。”[15]焦循也表示对魏长生演出的秦腔的喜爱。《花部农谭》记载:“自西蜀魏三儿倡为淫哇鄙谑之词,市井中如樊八,郝天秀之辈,转相效法,染及乡隅,……余特喜之,每携老妇、幼孙,乘驾小舟,沿湖观阅。”[16]魏长生的“赠以千金”及观众的热烈欢迎等南下演出盛况,说明魏长生的唱腔、表演等影响到了南方的审美方向,他的南下扬州演出引起了南北方声腔的融合,花部地方戏梆子腔发生了流变,传播于南方,影响深远。嘉庆初,魏长生复返京师舞台,此次入都登台仍然“众人属目”,《梦华琐簿》云:“登场一出,声价十倍。”重返京师演出与早期京师演出有所改进,从剧目、表演等方面的创新,塑造出真切质朴、沉着稳重的人物形象,表演技艺更加精湛。据《梦华琐簿》记载:“《表大嫂背娃子》,下场气绝。”魏长生传奇的一生也落下了帷幕,他走完了极不平凡的58个春秋。他一生追求戏曲舞台艺术,一系列的唱腔、表演、舞台艺术的创新,给花部地方戏带来璀璨之光,推动了花部地方戏的崛起,让富有生活气息的表演艺术有了更广阔的生存空间,是中国戏曲发展最重要的力量。魏长生引发的第二阶段的花雅之争,使花部和雅部竞争过程更加强烈,声腔更迭更为快速,是曲牌联套体向自由变化的板腔体的变革,酝酿在民间的花部地方戏回应了时代的审美,是古典戏曲走向现代的先声。

注释:

[1]吴长元:《燕兰小谱》卷五,收入张次溪:《清代燕都梨园史料:正续编》,北京:中国戏剧出版社,45页

[2]戴璐:《藤阴杂记》卷五,收入《笔记小说大观》14编第10册,台湾:台湾新兴书局,1973年版,6717页

[3]李斗:《扬州画舫录》卷五,新城北录下,清乾隆六十年自然盦刻本

[4]吴长元:《燕兰小谱》卷五,收入张次溪:《清代燕都梨园史料:正续编》,北京:中国戏剧出版社,6页

[5]蕊珠旧史:《长安看花记》,收入张次溪:《清代燕都梨园史料:正续编》,北京:中国戏剧出版社,322页

[6]小铁笛道人:《日下看花记》,收入张次溪:《清代燕都梨园史料:正续编》,北京:中国戏剧出版社,104页

[7]吴长元:《燕兰小谱》卷五,收入张次溪:《清代燕都梨园史料:正续编》,北京:中国戏剧出版社,46页

[8]蕊珠旧史:《梦华琐簿》,收入张次溪:《清代燕都梨园史料正编:正续编》,北京:中国戏剧出版社,367页

[9]吴长元:《燕兰小谱》卷三,收入张次溪:《清代燕都梨园史料:正续编》,北京:中国戏剧出版社,32页

[10]吴长元:《燕兰小谱》,收入张次溪:《清代燕都梨园史料:正续编》,北京:中国戏剧出版社,6页

[11]小铁笛道人:《日下看花记》,收入张次溪:《清代燕都梨园史料:正续编》,北京:中国戏剧出版社,104页

[12]吴长元:《燕兰小谱》卷五,收入张次溪:《清代燕都梨园史料:正续编》,北京:中国戏剧出版社,46页

[13]蕊珠旧史:《梦华琐簿》,收入张次溪:《清代燕都梨园史料正编:正续编》,北京:中国戏剧出版社,356页

[14]小铁笛道人:《日下看花记》,收入张次溪:《清代燕都梨园史料:正续编》,北京:中国戏剧出版社,96页

[15]李斗:《扬州画舫录》卷五,新城北录下,清乾隆六十年自然盦刻本

[16]焦循:《花部农谭》,收入《中国古典戏曲论著集成:正续编》第八册,北京:中国戏剧出版社,1959年版,225页