田汉早期剧作中的非正常死亡(1920—1931)

2020-04-26李涛

■ 李涛

从开始戏剧创作,田汉就有意无意地发展着恋爱—殉情的模式,并成为其早期创作的一个重要特征。这种对死亡,尤其是非正常死亡情节的过分使用,除了与田汉个人的生活经历密切相关,田汉创作初期所处的日本文化背景也是造成他的作品中自杀现象集中的重要因素。在五四运动所带来的巨大社会变革的背景下,田汉剧作表现出的生死观既是对虚伪保守、消极丑陋的旧制度的反叛,也是对理想中自由平等、相爱互助的崭新社会的向往,具有积极意义。

一、“恋爱不成功,便是死”

1919年,湖南一赵姓女子不满意包办婚姻,自刎于迎亲彩舆中,在社会上引起震动[1]。田汉是否看到了这则消息不得而知,但可以肯定的是,五四前后这类以死抗婚的现象使田汉深有感触。

所谓非正常死亡,指的是“横死”,可分为自杀、他杀两类。以下我们就来讨论非正常死亡在田汉作品中的诸种情形。

田汉最早发表的剧作《梵峨嶙与蔷薇》中,男主人公秦信芳误以为恋人柳翠抛弃了自己,爱上了一个资本家,说完“我越想越受这种侮辱不住!”便拿出一把小刀欲行自杀,所幸柳翠及时赶到。误会消除后,秦信芳还半开玩笑地用小刀在脖颈上比画,并“正色略带笑”地说:“我们若没有自杀的决心,也决难做成甚么事情。你看几个有成就的人是怕死的!”又说,“我们若到了法国或其他的艺术国,混了几年还是一无所得的时候,那么这把刀子,饶得我这一次,饶不得第二次,我俩就一块儿自杀了罢!”在这里,作者的提示是,秦信芳“态度严肃”吻了一下小刀,柳翠也“严严肃肃的”吻了一下,秦信芳“恭恭敬敬”把小刀藏好。“难酬蹈海亦英雄”,这一系列的对话和带有仪式感的动作说明他们将自杀看作神圣的举动。当然,这里自杀情景并未真的出现。后来,郭沫若这样说田汉:“他那时还年青,还是昂头天外的一位诗人,不知道人生为何物。”[2]的确如此,自杀在这里似乎是一种半认真半玩笑的游戏,来得容易,去得也轻松。

到了《获虎之夜》,残酷的非正常死亡终于在田汉的剧作中正式出现。在这部“写贫儿之殉情的惨史”的杰作中[3],痴情的穷孩子黄大傻负重伤后,不能忍受莲姑父亲的残暴,大声呼叫“我再不能受了”,以猎刀自刺其胸而死。在这里,自杀作为解决戏剧矛盾的最佳方式,强化了作品感伤的诗意氛围。田汉的早期剧作充溢着浪漫主义色彩,死亡便也披上唯美的衣裳。《名优之死》中,艺人刘振声因恶人喝倒彩气死在台上,这富于传奇色彩的处理增加了作品的感染力,生动地表现了黑暗势力对艺术家的摧残。田汉自己说这是个“以新奇的形式,绚烂的色彩,沉郁磊落的情调进行的戏剧”[4],绝非虚言。写于1929年的《湖上的悲剧》中的自杀就更有浪漫色彩,剧中女主人公白薇自杀两次。第一次是抗婚,投水自尽,被人救起。第二次是与盼望三年的恋人意外重逢,再次自杀。理由是:“你要是发现你那死了三年的爱人会在偶然的机会复活起来,你会把严肃的人生看成笑剧了。”自杀表明了白薇对爱和美独特的理解与不懈的追求,令人在扼腕叹息之余,不禁为作者独到的构思拍案叫绝。

在田汉的作品中,《古潭的声音》具有少见的诡异色彩,这出一夜写成的短戏中有两个自杀者:舞女和诗人。舞女美瑛之死是通过两个剧中人物之一的诗人的母亲转述,原因是——“古潭啊,我要听我吻着你的时候,你会发出一种什么声音。”如果说舞女投入古潭是被神秘力量诱惑,诗人投入古潭则是复仇——“万恶的古潭啊,我要对你复仇了,我要听我捶碎你的时候,你会发出种什么声音?”在诗一样的抒情独白里,死亡仿佛不是悲剧,而是一件绝美的珍宝!同样绝美的还有下面这部佚作。1920年,田汉在东京导演了一个没有脚本的剧《不朽之爱》——一个青年因维护其情人的名誉而失明,但情人还是随他的敌人而去。朋友们为安慰他,说那女子诚挚地爱他,却因家庭威逼自杀。多年以后,女子被人抛弃,卖为歌女,为忏悔自己的行为,欲终身服侍青年。相见之后,瞎了的青年说,这女人不是他的爱人,他的爱人皮肤是那样的滑润,声音是那样的清圆,面前这个人的一切是多么的粗糙而俗恶,又说他的爱人是永远活在天上,决无尚在人间之理。那女子万般羞愧,投崖而死。非正常死亡结束了美好记忆与残酷现实的冲突。后来,田汉说,这故事“完全是带着感觉主义的、唯美主义的色彩”[5]。

以长江水灾为背景的独幕剧《洪水》是田汉表现死亡的别致之作。剧中的老翁一家被困在洪水中的屋顶上,孤立无援,逃生无望,吃喝断绝。而人贩子、黑心财主对此视而不见,老翁在夜色中悄悄沉到水中。田汉以貌似平淡之笔写出了无尽悲凉。《梅雨》通常被认为是田汉剧作进入中期的标志,但从死亡主题看,仍与田汉南国时期的作品一脉相承。被债主追逼、无路可走的小贩潘顺华用一把菜刀结束了自己的性命,这一结局具有强烈的悲剧效果。

此外,《灵光》中顾梅俪在梦境里因恋人张德芬相负从悬崖上跳入泪川,《午饭之前》中女工二姊与工头斗争被枪杀,《江村小景》中兄弟二人骨肉相残的火拼等,都使读者感受生命的无常,死亡的严酷。 即便在未发生非正常死亡的《咖啡店之一夜》中,大学生林泽奇哈姆雷特式地和女招待白秋英探讨生死,以及白秋英遇见旧情人,爱情泡泡破灭,戏的末尾,寂寞的她开始思考今后生活时,读者已经嗅到一丝死亡的气息。

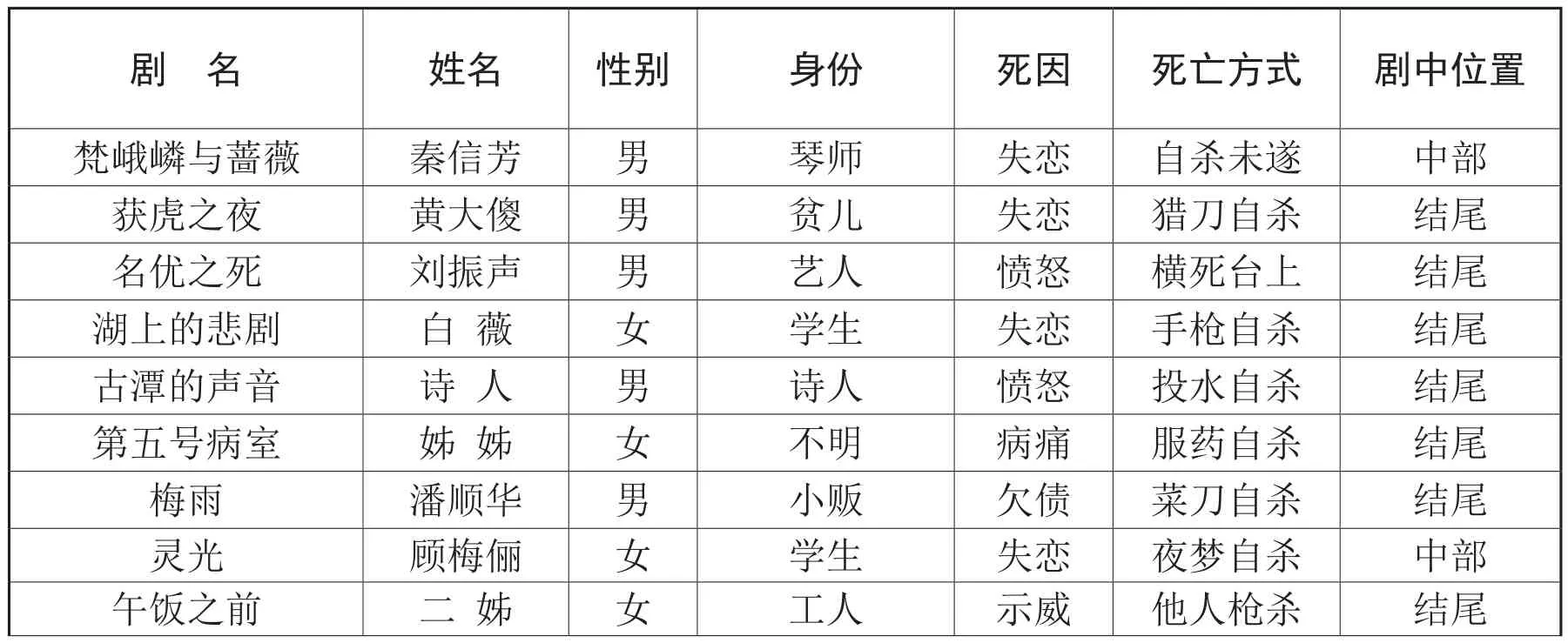

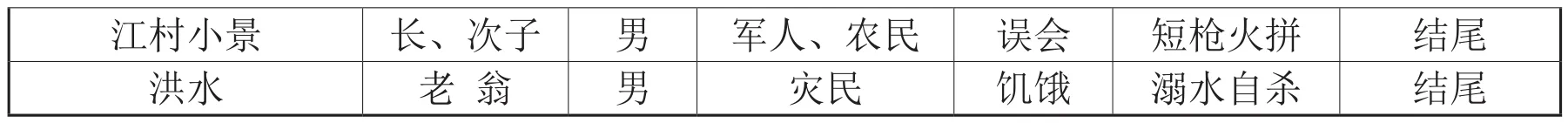

以下我们对田汉早期剧作中非正常死亡做简单分类:

剧 名 姓名 性别 身份 死因 死亡方式 剧中位置梵峨嶙与蔷薇 秦信芳 男 琴师 失恋 自杀未遂 中部获虎之夜 黄大傻 男 贫儿 失恋 猎刀自杀 结尾名优之死 刘振声 男 艺人 愤怒 横死台上 结尾湖上的悲剧 白 薇 女 学生 失恋 手枪自杀 结尾古潭的声音 诗 人 男 诗人 愤怒 投水自杀 结尾第五号病室 姊 姊 女 不明 病痛 服药自杀 结尾梅雨 潘顺华 男 小贩 欠债 菜刀自杀 结尾灵光 顾梅俪 女 学生 失恋 夜梦自杀 中部午饭之前 二 姊 女 工人 示威 他人枪杀 结尾

江村小景 长、次子 男 军人、农民 误会 短枪火拼 结尾洪水 老 翁 男 灾民 饥饿 溺水自杀 结尾

从上表中我们可以看出,在田汉早期剧作中,自杀明显高于他杀,而一半以上的自杀,动机都是感情受挫,正如田汉在致郭沫若的信中所说:“恋爱不成功,便是死!”[6]值得注意的是,在因感情而发生的自杀中,没有一起是常见的双双殉情式,而多半是带有利他色彩的独自决定。作者这样处理,是为了给人希望,抑或不忍过分悲伤,还是其他什么原因,不得而知。此外,从人格方面看,自杀者全部是正面角色,所以对他们的行为也不存在道德谴责;从自杀方式上看,传统自杀手段与非传统自杀手段各占一半;从编剧技术上说,自杀行为基本上出现在作品的结尾,具有戏剧结构意义。

二、田汉悲情的由来

“自杀用于戏剧,成了一道出名的主菜,总能打动大众的心。”[7]有人做过统计,1580—1620四十年间在英国的一百多部舞台作品中出现了两百多起自杀,观众似乎对自杀的情节情有独钟[8]。欧阳予倩在谈到春柳派的悲剧创作时说:“悲剧的主角有的是死亡、被杀或者是出家,其中以自杀为最多,在二十八个悲剧之中,以自杀解决问题的有十七个,从这十七个戏看,多半是一个人杀死他或她所恨的人之后自杀。”[9]

田汉剧作中如此集中地涉及非正常死亡,尤其是自杀,与他个人的生活经历密切相关。命运似乎特别和田汉作对,在《悲哀的国里来》中我们可以得知,他幼年丧父,青年丧妻,其中又目睹了叔叔、婶婶、姨妈等人的死,“亲类中的惨事,不一而足”[10]。他觉悟了人生的滋味,尤其是他“最爱的父亲”——舅父易梅园之死,更使他身膺剧痛,感到命运之残酷。“我所最不欢喜翻检的字如‘死’‘忧’‘悲哀’‘眼泪’等字现在却成了‘爱用的题目’了。”[11]

丹纳说:“艺术家在愁眉不展的人中间长大;从童年起,他日常感受的观念都令人悲伤。”“艺术家从出生到死,心中都刻着这些印象,把他因自己的苦难所致的悲伤不断加深。”[12]死亡就如一片阴霾,时刻盘绕在田汉的灵魂上方,对死亡的领悟,形成了他早期作品中贯穿的感伤、忧郁的基调。在田汉着迷的波德莱尔《勇敢的死》中有这样的话:“对艺术的迷醉比任何方法都更能掩藏面临深渊的恐怖。”[13]生命中这一切的不幸,都被田汉融入到戏剧创作中,展现在世人面前。

除了个人经历的影响,田汉创作初期所处的日本文化背景也是造成他的作品中自杀现象集中的重要因素。众所周知,日本人“尊重自杀,认为它可以是一种光荣的、有意义的行为。在一定的场合,从‘对名分的情义’来说,自杀是最体面的方法”[14]。在日本戏剧史上,殉情剧的传统引人注目,十八世纪的大师近松门左卫门就以此闻名。在他的作品中,男女主人公常常是双双殉情以反抗邪恶势力的压制。研究者甚至认为近松殉情悲剧的美学意识,在促成日本人文化心理方面起了巨大作用,“形成了一种为殉情而死是美的极致的文化心理积淀”[15]。这种传统对中国早期话剧的春柳派影响甚多。春柳派受的是日本新派剧的影响,田汉说过“我不大爱看日本的歌舞伎和新派剧”[16],但实际上在日本戏剧传统中,殉情剧影响深远,这种传统在新剧名女优松井须磨子(也是自新派剧而来)殉情时达到物我合一。田汉“到东京后适逢着岛村抱月和名女优松井须磨子的艺术座运动的盛期”[17],他多次观看须磨子的演出,称其为“日本的花的光的爱”[18]。1918年11月,岛村抱月因患流感突然去世,两个月后,须磨子在《卡门》的公演中途悬梁自尽[19]。须磨子之死对田汉的触动是可以想象的。日本大正时期(1912—1926)还发生过一起哲学少年藤村操赋绝命诗后投身瀑布自杀的事件。“富有哲学意味的自杀给予了当时的学生和知识分子以极大的冲击,形成了将自杀极端浪漫化的浪潮”[20]。田汉敏感、忧郁的诗人气质,与日本文化中的感伤色彩、死亡意象甚为相投。1920年暑假,田汉携易漱瑜和友人到镰仓的由井滨头避暑,月夜松林,海波唉唉,“此地常常有许多人来投海”,“海波里也不知吞去过若许有情人的香骨”[21],田汉深为那种氛围打动。

这一时期,新浪漫主义对传奇性的追求、波德莱尔等象征主义、王尔德等唯美主义作家作品的颓废色彩都影响着年轻的田汉,翻译《哈姆雷特》《莎乐美》、菊池宽及改编《卡门》这些充斥自杀、他杀的作品,一方面表现了田汉对极端的奇异行为的偏爱,同时也影响了他的审美趣味。

田汉自称其作品“多取自朋友们的实生活”[22],剧中的死亡也多有本事,与生活中的事件存在一定的对应关系。《名优之死》虽脱胎波德莱尔《勇敢的死》,但直接促动作者动笔的却是晚清名伶刘鸿声气死在后台的故事。作于1931年的《梅雨》则是根据报载上海法租界做小生意的潘某,在弥漫十六省的大水灾中因雨天赔本不能按日付印子钱而自杀的实事[23]。可见非正常死亡,客观上也是当时社会现实之反映,也体现了作家对现实的关注。

三、田汉剧作中自杀的文化意义

田汉的同乡杨昌济在1914年的一则日记中写道:“印度人夫死火葬,妻则投于火自焚以殉之,大众临其仪式,视为固然,无阻止者,实大悖乎人道主义。”“中国人之自杀者多背人为之,如为家人所觉则不得行其志,此较胜于印度耳。朝廷旌表之,文人学士咏歌之,谓足以慰其苦志;而反以奖自杀之风,人道主义之大害也。”[24]在这位伦理学家看来,自杀是不人道的,赞美自杀则更是。

三十年代女演员阮玲玉之死,鲁迅抱着理解和肯定的态度:“自杀其实是不很容易,决没有我们不豫备自杀的人们所渺视的那么轻而易举的。倘有谁以为容易么,那么,你倒试试看!”[25]田汉当时在南京狱中有诗曰:“岂恋故都春梦好,不堪人世恶魔多。”[26]赞扬了阮玲玉以死抗争的勇气。从田汉剧作的分析中可以得出结论,田汉是肯定自杀的,而且通过剧中人的自杀来彰显人的尊严。从人类自杀的历史上看,自杀并不都是懦弱表现。田汉表现的自杀便不是颓废,或追求完美,或控诉社会,只是略带感伤。田汉曾经谈到俄国诗人叶赛宁的自杀:“他的死说起来也很艺术的,他将自己的动脉割开了,而以钢笔引着流下来的血液写他最后的一首诗,血液流完了的时候,他便与世长辞了。”[27]此时,身受唯美主义影响的田汉对诗人之死表现出极大的赞许和欣赏,因为死是艺术的。由此我们可以清楚,艺术地死,是田汉为他悲剧的主人公安排的最有诗意、最有力量的归宿。

从悲剧审美来说,死亡伴随某种快感释放。“也许正如其他种种形象可以让具有忧郁性情的人喜欢一样,死的形象也并不像一般认为那样给人以痛感。”“莎士比亚悲剧中的罗密欧在杀死了帕里斯并知道自己的死也就在眼前时,大概也同样有这样一种悲欢混合的感觉。”[28]田汉对这种“悲欢混合的感觉”是投缘的,在怀念舅父的《白梅之园的内外》一文中,他将这种感觉称为“神秘的欢喜”——“我常以为‘欢喜’与‘悲哀’并非两元,实为一物之两面”[29]。田汉的剧作对悲剧环境的渲染和营造,的确使读者在体会悲剧痛感后,又得到审美愉悦,悲观主义开出了绚烂的花朵。

中国儒家“舍生取义,杀身成仁”的观点影响深远。在当时中国的社会环境中,田汉早期剧作表现出的生死观具有积极的进步意义。死亡这种极端行为,实质上是抗争,是对现实的反抗,而非单纯的矛盾解决方式。《第五号病室》中生肺病的姐姐,不堪“不合理的病院”折磨,服安眠药自尽。这里,医院成了不合理社会制度的象征,剧中姐姐的死便是控诉。《黄花岗》中革命者林觉民说:“假使同胞因此醒觉……那么我们真是所谓虽死之日就生之年。”冯超骧在起义前说:“这次的事即算侥幸成功,事成之后,我也是要自杀来报我的爸爸的。”在《我们的自己批判》中,田汉肯定了《莎乐美》中的几个人物“以全生命求其所爱,殉其所爱”的行动,称为“专一的大无畏的精神”[30]。这就明确地昭示了田汉心中死亡—自杀的意义。正如马丁·艾思林所说:“看完一出伟大的悲剧,感到欢欣鼓舞,因为我们看到一个优秀的人无畏地面对着灾难和不幸,充满了勇气和庄严。所以虽说李尔王和哈姆雷特忍受痛苦和死去,但是人性的崇高和伟大终于胜利地得到了重新肯定。”[31]

田汉的挚友宗白华在1919年所作的《说人生观》中,将悲观行为分为遁世派、悲愤自残派、消极纵乐派。在论述“悲愤自残派”时,他指出:“古之屈原、贾生,皆属此类。此派之病,在未能先具超世达观,不计成败,故一朝弗达,遂不自持,诚可悯也。”又说,“若夫市井之徒,不忍一朝之忿,激而自戕,与夫丧志少年,因家庭之困厄,情爱之无终,自残其生,以释痛苦,则皆可悯而不足道者也。”[32]以此说来,黄大傻之死实在是“可悯而不足道”,难怪田汉自己也不认为《获虎之夜》有什么重大的社会意义——“我们不免有些不满的是这浮浪儿童就那么自杀了”[33]。1920年田汉《梵峨嶙与蔷薇》的写作得到了友人宗白华的鼓励[34],此时宗白华的观点田汉应有所了解。仔细研究,田汉对自杀的认识,较长时间停留在一个层面,而且由于早期技术不够熟练,导致悲剧的编制模式雷同。难怪有人尖刻地说,《湖上的悲剧》《咖啡店之一夜》《名优之死》“不过是社会反叛或个人毁灭这类主题的文学习作而已”[35]。但我认为田汉的作品表现了文明戏衰落后中国话剧所能达到的水平,体现了比较完整的悲剧美学追求,不能脱离时代对其过于苛求。

自杀虽然是个人行为,但其中无疑“隐含着超越个人问题和苦恼的社会、文化因素”[36]。林毓生在论及五四时期知识分子的特征时,提出了“借思想文化以解决问题的途径”这一观点[37];陈万雄则指出,“这一群知识分子基本是强烈的道德主义者”[38]。可以肯定地说,自杀是年轻的剧作家田汉最爱表现的一个主题。当时代的幽暗与个人的悲哀交织袭来,他通过这种极端的刻画,找寻着救赎之路。

1966年,66岁的一代戏剧大师以非正常死亡告别人世,据说是被摧残致死。身陷囹圄,他可曾有过自杀的念头,我们不得而知。

注释:

[1]陈启民:《赵五贞女士自刎纪实》,《五四时期妇女问题文选》,北京:生活·读书·新知三联书店,1981年,第206页

[2]郭沫若:《学生时代》,北京:人民文学出版社,1982年,第60页

[3]《田汉文集》第一卷,北京:中国戏剧出版社,1983年,第436页

[4]《田汉文集》第一卷,北京:中国戏剧出版社,1983年,第447页

[5]《田汉文集》第一卷,北京:中国戏剧出版社,1983年,第456页

[6]田寿昌、郭沫若、宗白华:《三叶集》,上海:上海亚东图书馆,1920年,第88页

[7](法)乔治·米诺瓦:《自杀的历史》,李佶等译,北京:经济日报出版社,2003年,第69页

[8](法)乔治·米诺瓦:《自杀的历史》,李佶等译,北京:经济日报出版社,2003年,第96页

[9]欧阳予倩:《自我演戏以来》,北京:中国戏剧出版社,1959年,第206页

[10]《田汉文集》第十四卷,北京:中国戏剧出版社,1987年,第89页

[11]《田汉文集》第十四卷,北京:中国戏剧出版社,1987年,第62页

[12](法)丹纳:《艺术哲学》,傅雷译,北京:人民文学出版社,1983年版,第36页

[13](美)鲁思·本尼迪克特:《菊与刀》,吕万和等译,北京:商务印书馆,2003年,第115页

[14](美)鲁思·本尼迪克特:《菊与刀》,吕万和等译,北京:商务印书馆,2003年,第115页

[15]刘振瀛:《日本文学史话》,北京:商务印书馆,1995 年,第115页

[16]《田汉文集》第一卷,北京:中国戏剧出版社,1983年,第467页

[17]《田汉文集》第一卷,北京:中国戏剧出版社,1983年,第460页

[18]田寿昌、郭沫若、宗白华:《三叶集》,上海:上海亚东图书馆,1920年,第83页

[19](日)河竹繁俊:《日本演剧史概论》,郭连友等译,北京:文化艺术出版社,2002年,第327页

[20](加拿大)布施丰正:《自杀与文化》,马利联译,北京:文化艺术出版社,1992年,第5页

[21]《田汉文集》第一卷,北京:中国戏剧出版社,1983年,第424页

[22]《田汉文集》第二卷,北京:中国戏剧出版社,1983年,第428页

[23]《田汉文集》第一卷,北京:中国戏剧出版社,1983年,第455页

[24]杨昌济:《达化斋日记》,长沙:湖南人民出版社,1978年,第48页

[25]鲁迅:《论“人言可畏”》,《鲁迅全集》第六卷,北京:人民文学出版社,1995年,第334页

[26]田汉:《悼阮玲玉女士》,《田汉诗选》,北京:人民文学出版社,1982年,第15页

[27]《田汉文集》第十四卷,北京:中国戏剧出版社,1987年,第196页

[28]朱光潜:《悲剧心理学》,北京:人民文学出版社,1987年,第158页

[29]《田汉文集》第十四卷,北京:中国戏剧出版社,1987年,第62页

[30]《田汉文集》第十四卷,北京:中国戏剧出版社,1987年,第342~343页

[31](英)马丁·艾思林:《戏剧剖析 》,罗婉华译,北京:中国戏剧出版社,1981年,第69页

[32]宗白华:《说人生观》,《宗白华全集》第一卷,合肥:安徽教育出版社,1994年,第23页

[33]《田汉文集》第三卷,北京:中国戏剧出版社,1983年,第375页

[34]《田汉文集》第一卷,北京:中国戏剧出版社,1983年,第421页

[35]李欧梵:《走上革命之路》,《现代性的追求》,北京:生活·读书·新知三联书店,2000年,第299页

[36](加拿大)布施丰正:《自杀与文化》,马利联译,北京:文化艺术出版社,1992年,第2页

[37]林毓生:《中国意识的危机——五四时期激烈的反传统主义》,穆善培译,贵阳:贵州人民出版社,1986年,第43页

[38]陈万雄:《五四新文化的源流》,北京:生活·读书·新知三联书店,1997年,184页