论少数民族典籍文献装帧与校雠

2020-04-26韩继红一级校对民族出版社

文/图:韩继红 一级校对 民族出版社

典籍是指“记载古代法令、制度的重要文献,泛指古代图书”。而书籍则是“装订成册的著作”,是维系民族情感的精神纽带和重要桥梁。显然,书籍的外延与内涵要大于典籍。因此,本文侧重论述少数民族典籍的外装、内容书写和刊刻的技术运用、文字的校雠。

一、少数民族典籍文献是中华文明的重要组成部分

少数民族在漫长的文明发展进程中,创造了丰富多彩的文化,绝大多数民族文化以文字的形式,书写在一定的物体上,传承下来,成为民族的精神和物质财富,极大地丰富了中华民族文化的形式和内涵,不仅是中华文明延续发展的历史见证和中华文明的重要载体,更是凝聚着中华民族智慧的结晶,是维系民族情感的精神纽带和重要桥梁。

少数民族文献是祖国文化的宝贵遗产,是典籍文献体系中不可缺少的组成部分。在现代传世的善本、金石、舆图以及大量的文献资料中,有许多是少数民族作者用民族文字撰写、编著、收藏整理的。这些类型各异的少数民族文献,以其独特的内容和鲜明的民族特色,充实和丰富了中国典籍文献的内容。少数民族古籍文献是我国各少数民族千百年来发展历史的记录,内容广泛、种类繁多,包括历史、政治、宗教、民俗、哲学、法律、军事、文学、艺术、语言、文字、天文、地理、医学、美术以及生产技术等多种学科。其数量之大,在世界上亦属罕见,仅国家图书馆所藏的少数民族古籍文献就达二十多个文种,藏品达数万件,卷帙浩繁的少数民族古籍,是我们从事多学科研究难得的资料。

少数民族典籍文献以文字书写、图画表意、雕版印刷等多种形式传承着本民族文化或他民族的史实,为我国古代社会的发展历史提供了宝贵资料。我国几千年的历史表明,许多少数民族曾建立过自己的政权,有的甚至统一过整个中国,建立了中央政权制的封建王朝。他们用自己的文字记载政治、历史、文学、宗教、法律、艺术等。而这些历史发展过程,有许多内容汉文不录不载,有许多问题是汉文史料无法解决的,只有依靠少数民族典籍文献的记载来对这些历史进行补正和完善,这些文献丰富了中华文化的内涵,使中华民族的文化成为完整的一体。少数民族典籍与汉文典籍内容相互印证、相互补充,形成中华民族完整的文化体系,同时,少数民族典籍外饰的多样性,丰富了我国典籍装饰文化,使典籍形神兼备,在世界典籍中独树一帜。

二、少数民族典籍文献装帧的美观与实用

装帧,是指书画、书刊的装潢设计。显然,与装饰所指的在物体表面增加附属的东西使之美观不同,少数民族典籍的初始包装,并在此基础上的附属饰品,其作用在于使之美观,或使之实用。装帧设计运用于典籍装潢是典籍相当成熟之后的事了。典籍装饰作为一种艺术的运用,明显地受到社会、政治、经济、文化等诸因素影响。对于少数民族典籍装帧艺术的研究,不能按汉文典籍装帧的基本方法进行,汉文典籍初始阶段的装帧形象如何,我们并没有见到真正的实物,如果以殷商甲骨文为例,在大量的出土报告中并未提到装帧的内容,在出土的同一时期的青铜器铭文中也少有饰文。由此可以推定,典籍的装帧是文化发展到相当程度以后的事了。在中华人民共和国成立之前,在云南的一些少数民族还使用刻木记事的方法记录着一些较为简单的内容。如果在几个寨中传递着一个木棍夹着一根鸡毛的信物,这一定是表明事情十万火急。木棍上的鸡毛并不是信物的外饰,而是信物主要表达的内涵。

现存少数民族典籍文献浩如烟海,种类繁多,仅国家图书馆就达二十多个文种,数万册。就其装帧而言,与内容一样呈多样性。不似汉文典籍那样,有经折装、龙鳞装、缝缋装、蝴蝶装、包背装、线装、金镶玉装、梵夹装等多种装帧形式。一般说来,少数民族典籍文献在刊载形式上分为手写体和印刷体。手写体类的典籍文献装帧形式多样,即使同一部文献,在传抄过程中也会形成多个版本、多种装帧形式,与母本版本在形式上相去甚远。这种抄本的装帧用现代装帧理论很难用准确的语言来概述它的艺术性。彝文《指路经》、纳西东巴文《创世纪》等手写本不下数十种,装帧形式也不下数十种。书的正文写在当地特制的纸上(也有内地产的纸)层层顺序相叠,两块黑布用于书的封底和封面,在书的左边用麻线穿过所有纸边,缝合在一起,如有讲究的,则在一条小白布上写上书名,贴在书的封面。一部书从抄写到装帧设计均由同一人完成,充分体现出典籍的内容和装帧形态两者间的价值统一,抄写者首先考虑誊写得体,翻阅方便,阅读流畅,有利传播,易于收藏,更重要的是体现对书籍的保护功能,无论用何种纸质进行书写,对所写书籍的保护是装帧者必须考虑的。手抄本民族典籍文献,从内容到装帧都呈现多样性,同一部书的内容也可能在传抄过程中根据传抄者的理解增减内容,也可能因传抄者的理解而对抄本有着不同的装帧要求,要对每一部抄本文献在装帧形式上作出准确的概述是相当困难的,概括起来有如下功能:一是载录书稿的文字、图片等内容的特点,表现在形态上的多样性,如石板书、树皮书、羊皮书、帛书、线装书等,以不同的形态载录着作者所要表达的内容;二是有利于阅读的功能,书籍最根本的功能就是便于人们阅读,从内容书写中的字的大小、纸张优劣到封面着色、用料等均要为阅读服务;三是有利于对书籍的保护功能,民族典籍文献封面封底用料十分讲究,不仅要美观,更要实用,更好地对书籍起着保护作用。

梵夹装书籍

三、少数民族典籍文献的刻印与校雠

随着佛教的传入,人们对佛经的需求日益扩大,单靠手写传抄已不能满足信教者对佛经的需要,这种强烈的需求,催生了图书印刷的产生。民族典籍文献中,西夏文、藏文、蒙古文、满文是最早有雕版印刷的。“形成藏族自己雕版印刷体系要首推17世纪在云南丽江由江杰波·土司木增(vlang-rgyak-pobsod-nams-rad-brtan,汉文记载为沐天王)主持雕刻的甘珠尔藏经。”[1]彭学云先生将雕刻技术与印刷工艺作为书籍刻版印刷的前提条件加以论证,并提出藏区首次雕版印刷是发生在藏传佛教兴盛的清初时期。黄润华先生在论及满文和蒙古文刻本时,认为:

昭梿在《啸亭续录》中讲:“文庙(按指清太宗)患国人不识汉字,命巴克什达文成公海翻译国语四书及《三国志》各一部,颁赐耆旧,以为临敌规范。”既是“颁赐耆旧”,恐难以一一抄写,还是刻板印刷最为方便。那末,清朝在入关前有无刻书业呢?回答是肯定的。因为有当时的汉文与蒙古文刻本存世。汉文刻本名为《后金檄明万历皇帝文》,此书约刻于天命三、四年,残本,存23页,每页8行,行12字,字体拙朴,纸张粗糙,书名为后人所加。尽管此书残存23页,但书页所载刻工有8人之多,说明当时有一批专人从事刻书。

尔苏藏族图文书《母虎日历》 列来拉杜摄

藏文古籍 《风水经》 列来拉杜摄

彝文古籍插图 列来拉杜摄

彝文古籍 列来拉杜摄

蒙古文刻本有《军律》一书存世,此系崇德三年(1638)八月二十二日颁布,前缺,存19叶,每叶框高22cm,长17cm,高丽纸木板印刷。根据其内容和蒙古文文字等特点,确认此书为清入关前刻本。[2]

黄氏认为满文和蒙古文的雕版印刷,在清入关前就已经存在。从传世版本看,其内容与佛经无关,但自此之后,佛教经典的大量刊行成为满、蒙古两文种的主要内容。现存大量传世刻本看来,蒙古、藏两文种的内容以《甘珠尔》和《丹珠尔》佛教内容居多,而满文刻本则档案类、文学类、佛经类均有,这是与满文作为当时的国家语言地位分不开的。

宗教的神圣与佛经的珍贵,流布的典籍自然要格外注重它的装帧和保护,加之少数民族地区纸张、印墨匮乏,决不能因刻印的失误而导致纸墨的浪费,因此,校雠便成为一项不可大意的工作。满、蒙古、藏文的雕刻与其他文种不一样。其他文种的刻印一般使用的是活字印刷,如汉文、西夏文,一个单字的错误,可以纠正某一个字,不影响整个版面。而满、蒙古、藏文的雕刻则是整版连刻,刻错一字,整版换掉,刻前的校雠、书写就变得十分重要了。以藏文、蒙古文为例,印经院所用雕刻的印版木料,都是秋天伐来刚落叶的桦木,把木头顺纹路劈成长块,经过水煮、烘干刨制等工序制成两面都光滑平整的木板,再在木板上刻上文字。刻好字,经过校工校雠无错误之后就可以开始印刷了。这些印版每印一次都要洗版,晒干藏好,以备下次再用。印版经久不朽不损,光洁细腻。印版规格的大小,可把书籍印为长、中、短几种。最长的有85厘米左右,长书阅读不便,主要作供奉之用。现在我们最常见的是60~70厘米长的书,称之为箭杆本(意为一箭杆的长度);中等长为40厘米左右,称为一肘本(意为成人一肘之长);最后一种是短的,长约20厘米。版本的大小是因所刊内容多寡而定,就同一部书各印经院所刊印的,也没有统一标准。

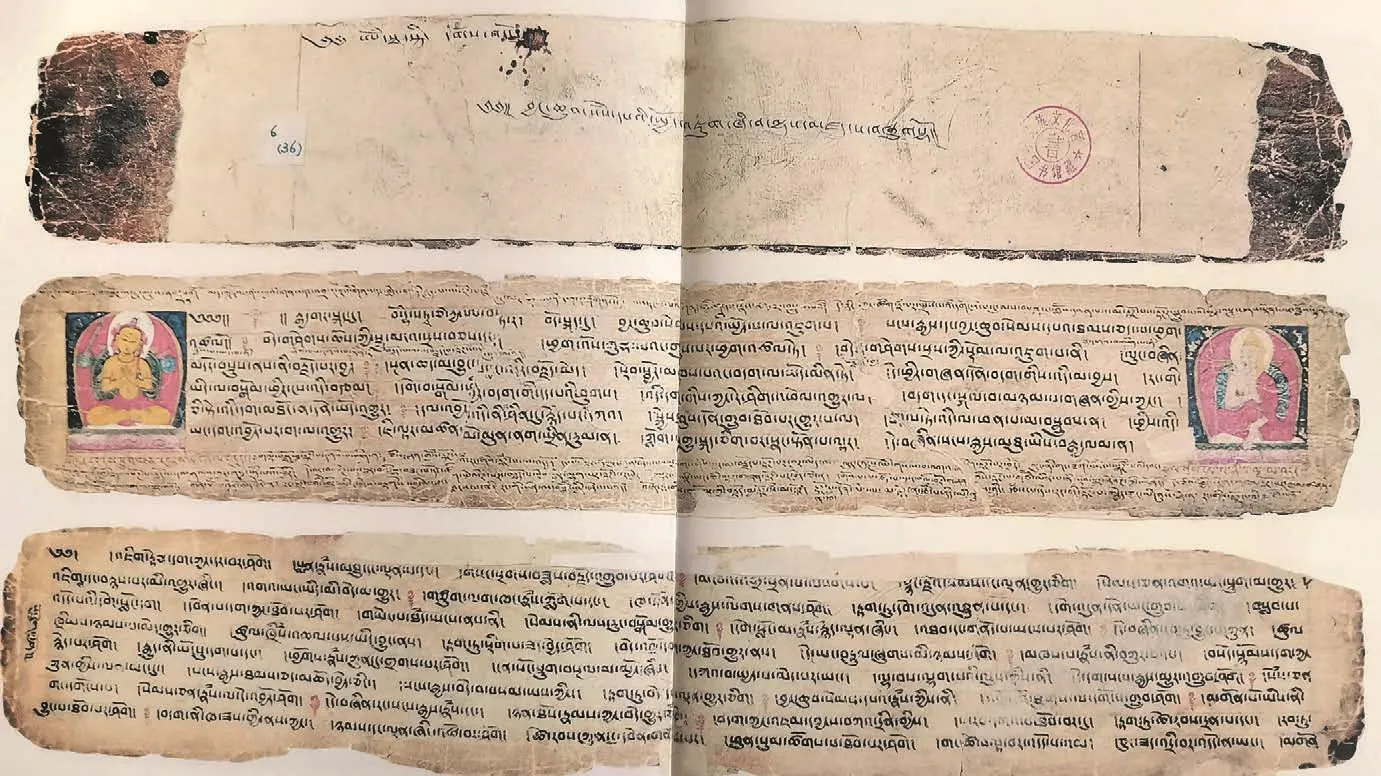

蒙古文、藏文典籍的装帧形式一般比较单一。典籍的装帧形式,取决于书籍的制作材料和人们对书籍的使用方便情况。蒙古文、藏文典籍大多是佛教经典,其读者多是寺庙僧侣和信教的善男信女。佛教徒诵经要求正襟危坐,专心致志,以表虔诚。要求用这种姿态诵念,经书的装帧首先要简便易翻,可见佛教典籍的装帧的重要性。从印度传入西藏的梵文佛经的装帧形式深受经诵者的欢迎。梵文佛经的装帧易翻便诵,它的这种装帧很快被推广开去。蒙古文、藏文长条形活叶就是从印度梵文贝叶经形式演化而来的。起初是中间打孔穿索,后来演变成中间无孔,只是把印有文字的活叶依次重叠起来,不进行装订,在上下加上两张木板作为前后封面,木板做工甚为讲究。夹板均匀为红漆描金,做工十分精细。有的珍贵典籍的夹板上还镌刻有佛像、火焰宝珠及八宝等彩色图案。有些夹板或封二上,用宝石色汁画有莲花,用宝石色汁画的莲花永不褪色,隔几十年或上千年后,翻开一览,爽心悦目,有一种如蕾待放之感。莲花图不仅是书的装饰,更是被视为吉祥、神圣、智慧之物。

蒙古文古籍 《莲花生大师传》(左)《善语宝藏》(右)

藏文古籍《入菩萨行》

蒙古文、藏文书籍的印刷,一般采用黑墨印刷。只有极贵重的佛教经典才使用朱砂印刷。一些经典的卷首用以花纹、佛像装饰,并在里叶配以插图。极少的典籍使用金银、玛瑙等各种珍奇宝石磨成色汁书写成书,流传后世,成为珍贵文物。

注释

[1]彭学云.藏文雕版印刷浅探[J].西藏研究,1993(01).

[2]黄润华.满文官刻图书述论[J].文献,1996(04).