女性主义视角下的苏雪林绘画及其艺术评论观点评述

2020-04-26韩笑中央民族大学美术学院2019级硕士研究生

文/图:韩笑 中央民族大学美术学院2019级硕士研究生

20世纪上半叶的民国时期是中国社会大变革的时期。在这一时期,女性的社会身份前所未有地多样起来,女革命家、女学者、女作家、女画家等身份的出现,使女性广泛地参与到当时的社会实践之中,为民国时期的思想文化变革添上了一抹殊异的色彩。在高举文学改良旗帜的新文化运动的历史语境中,文学与绘画在新文化运动后文化构建与教育解放等方面的重要地位,为女性提供了一个自我表达的窗口,这其中,就有苏雪林、凌叔华等由绘画出身,在文坛大放异彩的女性,在文学与绘画两个领域都取得了重要的成就。本文从民国女作家苏雪林在美术领域的经历为视点,通过探寻苏雪林的绘画学习、创作与评论经历,以窥民国时期女性表达的心理特征,解读这一特定历史语境下,女性主义的模糊、无意识,但同时也具有先锋性的一面。

一、从苏雪林的绘画看民国时期的女性绘画的意识

苏雪林生于浙江省瑞安县,成长于安徽省太平县岭下村(今黄山市黄山区永丰乡),黄山是她真正的家乡,苏雪林的山水画也常常描绘黄山。她幼时对绘画产生兴趣,后接触《吴友如画集》和四王等人的山水画,开启了她绘画学习的历程。1921年,苏雪林考入法国里昂的海外中法学院,学习西方文学和绘画艺术,她与著名的女画家潘玉良即在此时结识,并结下了深厚的友谊。苏雪林在赴法后学习素描,但时间不长,1925年因母亲病重而辍学,回国结婚,并未完成西画学习的学业。她后期的绘画创作则转回国画创作,但仍然可见西方绘画中素描与透视对苏雪林绘画的影响。苏雪林的绘画不常示人,其绘画经历多见于她的纪实性散文中的自述,直到1994年,她才出版了一部《苏雪林画集》,共收录37幅作品。

事实上,苏雪林的绘画并不能达到使她成为一名女画家的成就,将苏雪林的文学作品与绘画作品相较,显然她身为女作家的艺术成就要高出许多。她的学画、绘画经历,更类似于一名民国时期的女文人对绘画自娱式的艺术实践。拿起画笔是容易的,正如苏雪林的绘画创作开始于孩童时期极为偶然的娱乐,但她的绘画创作在何种程度上构成一种艺术价值,却值得商榷。在这一维度上,对苏雪林绘画的关注正体现出在女性主义批评的视角下,女性的绘画实践如何形成了女性独特的美术史。

与苏雪林绘画所呈现出来的艺术特征相似,女性的绘画与男性的绘画,在艺术语言上,并无悬殊不同,它们呈现出与同时代艺术在风格上的一脉相承,与艺术史中同时期的绘画总体保持着一致。学习文人画的女性,绘画就与文人画的风格一致,学习西方绘画的女性,绘画也延续着西方绘画的普遍规律。观者无法透过一幅绘画来判断画家的性别,相反地,我们总是先知道一幅绘画的作者是女性,从而推定这幅绘画里具有着怎样的女性主义色彩。而这会使我们愈发忽略像苏雪林这样,创作绘画却不曾在美术史上留下姓名的女性。值得思考的是,断定一幅绘画具有女性主义色彩,是否必须从区别于传统的男性绘画的绘画特征的角度去思考。如英国人类学家埃德温·阿登纳和雪莉·阿登纳提出的噤声理论所提示的那样:“是否社会中的所有个体都能平等参与公共话语的编码?那些具有不同价值及生活方式的群体是否得到社会主流的承认?他们对社会的贡献是否被贬低,而被排除在激励系统之外?”[1]

从对这一问题的回答来看,我们对女性绘画的定义,就不能局限于具有女性主义色彩的绘画上。诚然,具备女性主义色彩的绘画,带有深刻的女性表达的绘画,进行女性身体、女性心理叙事的绘画,更具有女性绘画的知识生产价值,但是如苏雪林这样的绘画,同样为我们揭示了女性绘画的另一面孔——拿起画笔的女性,接受美术教育的女性,在绘画创作中保持活跃的女性。她们的绘画也许并未呈现出与父权制社会对抗的女性主义话语特征,却真实地保留了女性群体在绘画创作中的生存状态,这种状态,参照同处于民国时期的女作家,如孟悦与戴锦华所分析的那样:“她尚然不是独立于男性主体之外的另一种观察主体,或许,只能算是半主体,她的视阈大部分重叠在男性主流意识形态的阴影后,而不曾重叠的那一部分是那么微不足道,不足语人亦不足人语,至今未得到充分注意。”[2]因此,如果我们要探寻女性绘画的历史,就要将这层阴影照亮,从而揭示那些曾经微不足道,未得到充分注意的部分。

然而,如果我们认为,女性绘画处于被男性主宰的主流绘画图式的限制中,全无自己的特色,这显然也是一种片面的观点。在精神控制高压的封建社会中,文人画所形成的固定的图式和在儒学为统治思想,要求艺术创作的“成教化,助人伦”的思想指导下,主流绘画也处在固步自封的僵化境地中,而生存在这一场域以外的女性绘画,承载了较少的主流意识形态,自然展示出一种寄托着女性叙事、女性情怀与女性感知经验的意识,使女性绘画的表达带有野生的、带有内在经验性质的特征,从而呈现出一种女性心理的模糊与无意识。

苏雪林肖像画

陶咏白在《失落的历史——中国女性绘画史》一书中这样定义女性绘画:“出自女画家之手,以女性的视角,展现女性精神情感,并采用女性独特的表现形式——凡此种种的绘画,称女性绘画。”[3]这个定义强调了女性绘画的主体,也强调了女性表达的独特价值。从被遮蔽的历史中走出,当女性的声音逐渐出现在民国时期的思想文化界,女画家的主体意识和表达意识也在逐渐增强。这不是一个一蹴而就的过程,而是随着民国时期妇女的独立地位逐渐得到提升而逐渐明确的。

苏雪林的绘画经历在这一历史特征中,展示出一种矛盾和分裂的面貌,这种矛盾与分裂,恰好为我们展示了女画家的主体意识与表达意识的构建过程。苏雪林于1925年辍学回国结婚,因此中断了她在法国的绘画学习,而她的婚姻生活非常不幸。苏雪林在对自己一生的文学、绘画和学术成就的归因中说,这是缘于“婚姻的失败与一生的落寞”。她身为民国时期所定义的“新女性”,却走入了包办婚姻,后半生都与丈夫分居。可以说,她是在妥协着封建的婚姻与追求自我的对立中度过了一生。从封建时代走出的女性,一方面处在摆脱封建制度对女性的重压,寻找一种出口,另一方面,脱离封建制度的新时期依然由男性主导,如戴锦华在对民国时期的女作家分析时所说的那样:“苛刻地说,或许由于新文化初期‘女性’概念的结构性缺失和所指的匮乏,她似乎在某种程度上再次充当了话语世界的空洞能指。她在过去封建文化中的特定语义固然被抛弃,但她以往在话语结构中的位置却仍在延续,她仍然是那个因为没有所指或所指物,因此可以根据社会观念、时代思潮、文化密码及流行口味时尚来抽出或填入意义的纯粹载体……这样一种既要女人觉醒又要女人沉睡的话语,为男性造就了完满的意识形态神话,而给女性带来的却只能是自我分裂——如果她还坚持这份自我的话。”[4]可以说,苏雪林的创作背后,这种来自时代的大叙事始终贯穿于她的意识背后,这在她的作品里,呈现出的就是一种与主流话语保持一致,却无意识流露出女性主义特质,并带有一定先锋性的心理特征。因此,对苏雪林绘画的关注,为我们揭示了女性画家在初登历史舞台时的渴望独立又保守束缚、与主流话语格格不入的状态。

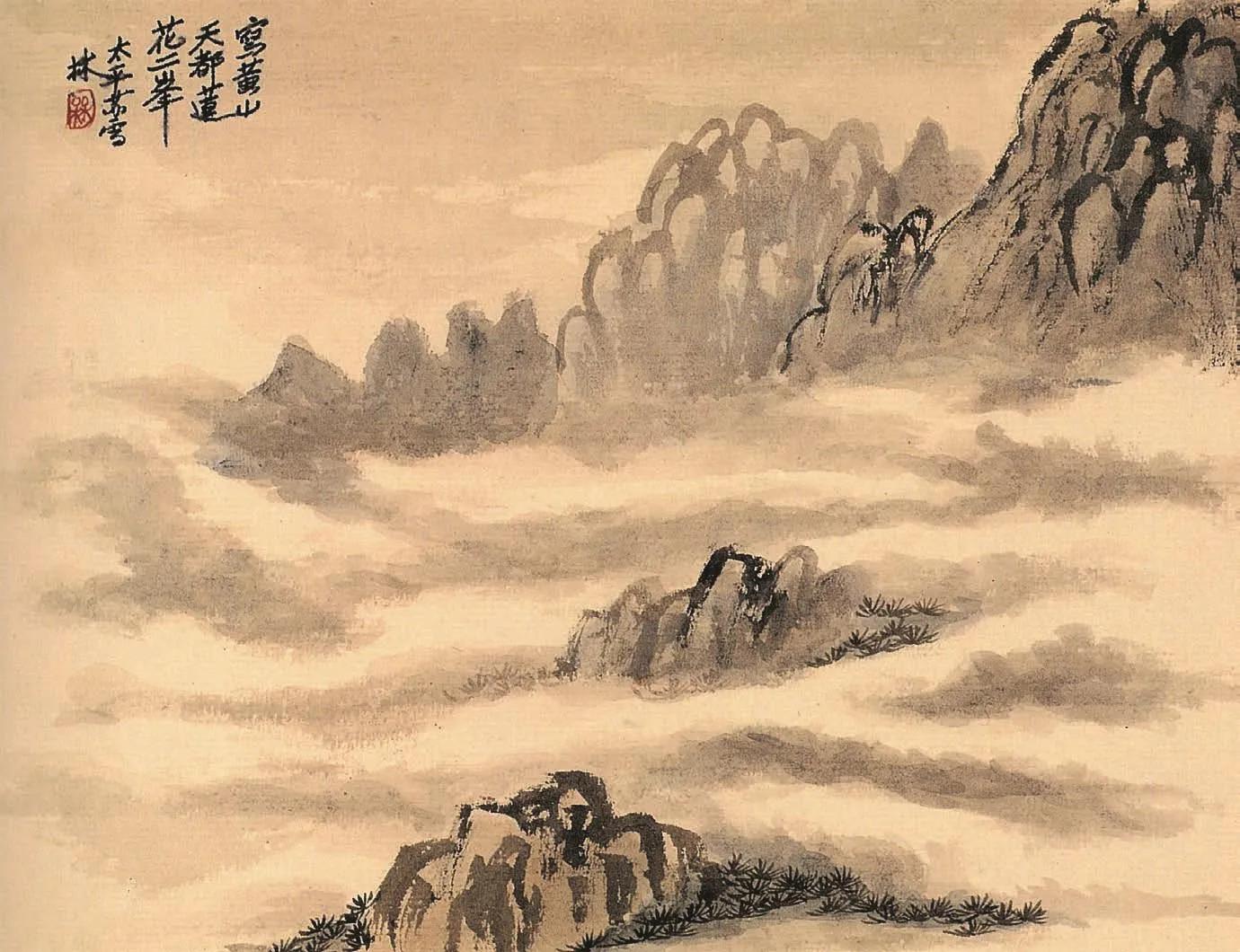

写黄山天都莲花二峰 苏雪林

二、从苏雪林的艺术评论看民国时期女性绘画的价值

如果说,苏雪林的绘画为我们揭示了民国时期女性绘画的创作状态,那么身为民国初期的重要散文家,苏雪林留下的许多与绘画相关的散文以及与民国时期女画家们交往的回忆录则为我们保留了更珍贵的女性绘画研究资料。从这些文章中,我们一方面能看到苏雪林身上朴素的女性主义和反殖民主义观点,另一方面也能窥见民国初期女画家在创作、交往、展览上的景象。

苏雪林对于绘画问题的观点与评论散见于其散文中。如自叙性质的《我与国画》《黄海游踪》,艺术评论性质的《看了潘玉良女士绘画展以后》《孙多慈女士的史迹画与历史人物画》《储辉月女士的画》,以及回忆录性质的《记画家孙多慈女士》《悼念一位纯真的艺术家方君璧》等文。苏雪林的艺术评论观点虽不具备严谨的学术体系性,但其观点鲜明,对艺术的思考非常深入,在反思中国传统绘画与认识西洋绘画两方面之间保持着辩证的眼光,同时,她极其在意女性画家的主体地位,为女画家仗义执言。借由她的评论,我们可以看到当时女画家之间交往的盛况,同时看到不同女画家在创作中逐渐觉醒的自我意识,对于我们感受民国时期的女性绘画表达具有重要的参考价值。陶咏白在《失落的历史——

中国女性绘画史》中论及女性走入艺术的原因和状态时这样说:“艺术不再是闺秀贤淑自娱消遣的一种形式,而是生存的手段。她们从闺阁出走,步入社会,有的是作为事业去追求,也有的是为了摆脱封建包办婚姻或不幸婚姻的束缚,求独立自主的生活,有的是为了负担家庭生计。总之,为了摆脱对男性或家庭的依赖和依附关系,她们纷纷走自食其力的路,或教画,或卖画,把自己融进了社会生存竞争的机制中,从而以独立的人格,确立自己的独立地位,塑造着‘独立女性’的形象。”[5]可见,绘画不再仅仅是女性自我表达、抒发闺阁情感的艺术形式,它也帮助女性树立了职业的社会身份,带来社会存在价值和经济收益。可见,尽管女性是以一种话语渺茫、失落,且无意识的状态踏出被遮蔽的阴暗境域的,这种出现本身却带来极大的震撼和进步。无论其视阈在何种程度上分裂和模糊着,这种状态已经成为独立的象征,而苏雪林的记录无疑是这种独立最好的见证。在对民国时期女画家的研究中,我们无法绕过苏雪林的这种评述。一方面,作为同时代的新女性,苏雪林的评述显然更接近第一手资料,她的散文中甚至详细记录着潘玉良在留法时期练习素描人体的细节,另一方面,苏雪林以女性的视角看待女性画家,为我们揭示着那个时代女性的共同命运、共同经历、共同情感作用在艺术上的表现。事实上,那个时代的女权主义思考是非常微茫的。如前文所述,女性以无意识的心理进入社会,而西方的女权主义观点建立在西方的现代化进程中,和中国民国时期民主革命和民族解放同步兴起的妇女解放运动具有完全不同的历史语境。站在当下的视角去感受民国女性的生存状态与心里经验,现代的女权主义只能给我们提供话语的参照,并不能作为理论上的定性。而苏雪林散文中流露出来的朴素的女性主义色彩,所呈现出的先锋价值,就成为了那个时代“独立女性”群体,或者说新女性群体的一种表达。

山水 苏雪林

苏雪林非常关注同时代的女性画家,她与潘玉良、孙多慈、方君璧,以及同为作家却擅长作画的凌叔华等人都有很深的交往。她对潘玉良的评价极高,论及潘玉良的画展时,称“除了林风眠先生的外,玉良的是使我满意的了”[6],她评价潘玉良的绘画时用了八个字:“气魄雄浑”“用笔精确”,可以说,前四个字将潘玉良的绘画从旧时期的闺阁女性的绘画中区隔出来,后四个字将潘玉良的绘画从中国传统美术的写意,或曰文人画的风格中区隔出来,将潘玉良绘画为中国美术现代化带来的新风尚评价得颇为到位。

苏雪林认为潘玉良的绘画“丝毫不露女性”。她从对女性绘画的刻板印象谈开,将闺阁绘画的特点归纳为“细腻、温柔、幽丽、秀韵”,并说潘玉良的作品有“魄力”,因此与女性的作品不相似,反而与男性的作品相似。一方面,这是传统话语在苏雪林性别观念中形成的刻板成见,另一方面,得益于苏雪林这样诚恳、大胆的表述,正为我们对潘玉良作品中突破刻板成见,反抗传统性别结构,背叛主流性别话语的价值提供了重要的判断。这成为一个有趣的逻辑,即女性的独立表达,首先反抗的是原有的自己。如波伏娃在《第二性》中的经典论述,女性是被构建的,是第二性的。女性原有的自我色彩,就处在这样的构建之下,而走向独立的第一步,是解构这样的构建,祛除原有的父权制话语,毋宁是打破、消解、反抗、改造,总之,是在不同程度、不同方式下,形成了对旧有性别秩序的逆反。

九老图 苏雪林(仿傅抱石之作)

同样的,她在对储辉月的山水画的评论里这样说道:“女性作家不管她是诗人、文人,也不管她是画家、雕刻家,作品多偏于纤柔,小巧,线条弱,棱角圆,新清秀丽有余,莽苍雄浑不足,而储女士的山水则笔法遒劲,大气磅礴,完全不似出自女子之手。”[7]储辉月是民国时期国画家黄君璧的夫人,其作品在美术史上几乎没有留下印迹,关于她作品的评述,也大致只可见苏雪林这一篇。由此我们就大致可以感受,女性之间的艺术交往所留下的互相瞩目,为揭开女性艺术被遮蔽的面貌具有非常重要的意义。女性对女性的关注,不仅出于性别同一的同理心驱使,更出于女性本身对女性主体性的天然的敏感。这一动机,如清代女史家杨漱玉编纂《玉台画史》的动机相似,成为一种女性出自个人心理,对女性群体叙事与女性话语的本能的呼应。

苏雪林在惋惜自己绘画学业中断,无法完成画历史画的愿望时这样说:“不过多少年来,看了许多现代中国画家的作品,很少有合于我之理想者。当然有几个资格较老的画家如过去的徐悲鸿、林风眠,现在的梁鼎铭诸先生属于例外,可是女画家则实无一人,以女界人才论,实是一种耻辱。现见孙多慈女士居然有这么大的魄力来作卢沟桥抗战画,我们女界当然要分外高兴,所以我要劝她再生产几幅了。”[8]苏雪林作为绘画的观者与艺术评论家,其女性的视角和对女性主体地位的强调在这段话中表露无疑。一方面,来自时代和社会现实的客观束缚,使她认为女性的绘画本应展现闺阁情致,表现娇柔、温顺的风格;另一方面,新女性争取独立的进步思想,使苏雪林如此关注“女界”——这一表述无疑强调了女性文化群体,与男画家在创作表达上是否势均力敌的状况,并表达自己期待女性画家多创作气势恢宏的历史画的祈愿,这实在不能说不具有一种朴素的女权主义的独立精神与斗志。

苏雪林的艺术评论观点,一方面流露出时代笼罩在女性身上的巨大阴影,另一方面也表现出民国时期女性追求独立的进步姿态。民国时期的妇女解放运动,实际上属于宏大叙事中革命解放运动的一支。在20世纪初期,在反抗封建压迫与帝国主义侵略的主流思想下,民主思想将重视个人表达,追求人文精神摆在了前所未有的重要位置上,这使得女性的独立成为其中不可磨灭的一个部分。苏雪林的艺术评论里,也随处可见这样的感召。苏雪林对文人画的批评非常深刻,她认为国画“积弊太多”,主张师法自然,学习西方的写实和透视,讲究色彩和空气,形成国画的新风尚。她时常引用郭思的山水画论和沈括对于透视的观点,以强调追求自然对绘画的重要作用,并推崇宋元之前,董源、巨然的山水。她自己的山水中便可见透视学习的影响,“以目光所能及者为限”。此外,她对于中西绘画的交流也有一些零散的论述,她说:“他们赞同我们保持文化特色,其实想我们永远滞留在时代落伍阶段上,让他们像动物园奇禽异兽一般来欣赏。”可以说,在反抗侵略的民族革命中,察觉到西方文化中心论对于东方文化异化的目光,既是苏雪林身为中国艺术家的一种敏锐,同样也是苏雪林出于性别的弱势——女性群体,对于中国作为种族的弱势的一种敏锐。这在文化心理上具有逻辑的共通性。

苏雪林的艺术评论,为我们补充了民国时期美术的诸多细节。女性绘画的价值也由于苏雪林的这些艺术批评得以展示在历史中。1928年11月,潘玉良的留学归国绘画展在上海举办后,苏雪林即写作了《看了潘玉良女士绘画展览以后》一文,“被沪上报刊争相转载”[9],可见她的评论在当时的舆论界与艺术界所引起的震动,而正是这样的写作与讨论,使女性画家的主体地位,不再隐藏于美术史的阴霾中,女性逐渐获得了更多的主体性,女性绘画的价值也在艺术史上获得更多的认可。

苏雪林是一个身份复杂的民国女性。她一方面恪守了传统思想,另一方面坚持着独立女性的精神;她既是作家,又是一个画家,同时也是学者、评论家,并从事教育工作,苏雪林因此成为了民国时期女性知识分子的一个缩影。藉由关注苏雪林的绘画与艺术评论,民国女性绘画在我们面前骤然打开了一幅广袤的图景,生动而深阔。我们不仅可以从中看到新女性在绘画中的话语建构与心理表达,更可以看到女性绘画价值逐渐获得认可的过程,这个过程既艰难,又充满了女性进步与独立的力量,也使中国现代美术史愈发多元、开放。

注释

[1]杨欣泉.文化,权力与传播:噤声理论初探[J].科教文化,2008(05):157.

[2]孟悦,戴锦华.浮出历史地表——现代妇女文学研究[M].郑州:河南人民出版社,1989:44.

[3]陶咏白,李湜.失落的历史——中国女性绘画史[M].长沙:湖南美术出版社,2000:14.

[4]孟悦,戴锦华.浮出历史地表——现代妇女文学研究[M].郑州:河南人民出版社,1989:43.

[5]陶咏白,李湜.失落的历史——中国女性绘画史[M].长沙:湖南美术出版社,2000:120.

[6]苏雪林.青鸟集[M].上海:商务印书馆,1938:203.

[7][8]苏雪林.苏雪林自述自画[M].北京:中国青年出版社,2013:211,202.

[9]左志英.冰雪梅林:苏雪林[M].北京:民主与建设出版社,2011:209.