《在精神病院》:“无我”世界与人性之光

2020-04-22汤天勇

■汤天勇

五年前周芳的长篇非虚构处女作《重症监护室》甫一问世,学界好评如潮。虽自言不懂非虚构之文体分辨与写作伦理,创作“无非是找寻探究人在生死关头应该如何面对和如何自处的理性选择。包括死亡的经验,活着的经验”。但周芳藉此文学与病症的相遇,既完成了一次自我生命与精神的涅槃,也以真实与真诚之态呈现了颇具人文情怀的“生死场”。社会与现实的丰富、虚幻与芜杂,之于非虚构而言不仅是社会与历史的纵横捭阖与洪钟大吕,也不仅是乡村远去空余的寂寞、贫瘠与荒芜,更是行走躺卧于土地上生命个体的生老病死、柴米油盐与悲欢离合。于是,周芳继走进“重症监护室”后又跨入“精神病院”。

颇具意味的是,《在精神病院》比《重症监护室》多了一个介词“在”,这里显然不是或者说不单是“重症监护室”比“精神病院”更为具象,时空场域更为明确,窃以为一个“在”字意在强化写作的介入性和在场姿态。对于写作主体而言,“重症监护室”和“精神病医院”同样是作者以“义工”身份进入,之于前者,作者主要是“作壁上观”的观察者。这里并不是说作者做事不尽心不尽力,其与医生与病人而言,始终是“隔着一层”的“他者”,能够感同身受,虽然也可宣称“我写作的领地是周芳们的生死场,我写下每天的生死,我无意于独语或是私语。无穷的远方,无数的人们都与我有关——‘无论谁死了,我都觉得是我自己的一部分在死亡’。远方不在别处,就在重症室,就在生死线,因为这里离死亡最近,离生命最远”,但事实上依然无法真正达到与医生和病者同频共振。相对于《重症监护室》多少尚存观念写作的印迹,《在精神病院》更具生活性,更贴近自我的文化身份和社会经验。

笔者妄言,到精神病医院做义工比到重症监护室“称职”,既不会遇到生理上的不适(晕血),更能发挥自身优势,不在于性别,而是文学。文学与精神病疾具有天然的关联,两者相遇不是南辕北辙或势同水火,文学与精神病学因为人心、人性而交际甚至存在某种同构。疯癫即为形象,与精神病体的的交流即为一种文学创造。周芳可以与病人聊卡夫卡,聊《红楼梦》,也可以与医护人员探讨《疯癫与文明》。卡夫卡笔下是一个压抑、异变与扭曲的世界,《红楼梦》中的热闹喧哗、光彩靓丽丝毫掩饰不住坍塌、悲凉与虚无,疯癫不仅仅是一种病理,更是社会与文化的隐喻。《在精神病院》展示的不仅是现实的信度、情感的温度、社会的广度,更能体现作者观察与哲思的高度。

热奈特说:“一部非虚构性散文文本完全可以引起读者的审美反映,引起读者反映的不是形式,而是文本的内容。”其实,有时形式即内容,二者合力的文学文本更能引起读者的审美反映。周芳偏爱用日记来讲故事,在写《重症监护室》时就非常坚定:“日记体例讲述生死场故事,写出形形色色的生与死,以一种精准的时间纬度来确立线性逻辑,日子一天天推进,叙事一天天推进。或者反过来说,叙事一天天推进,日子一天天推进。纵使死亡在场,也不能宣布生活的结束。”《在精神病院》用日记记述三百多天义工经历,显而易见仍是以精准的时间维度确立线性逻辑,推动叙事行进。不过,第一篇日记的时间是“2016 年4 月20 日”,第二篇日记则是始到川城精神康复中心做义工日子——“2016 年3 月5 日”,此后日记的时间序列不变。作者着意将叙事时间与故事时间错轨,似乎暗含着一种因为“写作”而致的修辞。“4 月20 日”这篇日记“17 路司机一个人从城东这一头哐地当到城西那一头”,写的是川城精神康复中心的地理位置,17 路公汽开通时间、行经路线、乘客反映、司机的委屈,以及乘客的“故事演义”。日记真实与虚化糅合,真实的是17 路公汽的司机与行进路线,虚化的是流动的乘客的故事演绎。公汽之所以乘客稀少源于其终点站为百姓忌讳或者唯恐避之不及的精神病医院。偏僻不意味着神秘,是一种地域隔绝,更是有意的忽略与精神上的摈弃。一篇日记的前置,既是一种修辞,是一种叙述的便利,还是社会大众心理的示现。“纪实文学的本质就是‘纪实’和‘真实’,它的魅力和价值首先就应体现在它的‘纪实’和‘真实’里面”。前者是叙述者的姿态与叙述行为,后者是叙述对象的存在形式,两者累积成非虚构的叙述伦理。周芳的生活写作,不做照相机和录音机式对生活本身的原汁原味的拍摄与录制,惟愿在虚实相生中逼近真实生活的幽微与深远。

隐藏在非虚构文本背后的精神病医院或者说疯癫的群体,是一般人很难想象甚至不愿想象的现实存在,你或许会为之唏嘘、为之悲愤、为之惊悚、为之同情,但除非情不得已往往会自动屏蔽。周芳初去,即使有心理准备和五道栅栏的安全防护,依然感觉到“‘危险’就像一柄达摩克里斯之剑,悬在头顶。”“危险”来自想象或言说中“疯人”们的暴虐,且暴虐有可能无法控制也无法理性劝诫,这些都会让进入这个异类世界的人心生恐惧,警惕危险降临的无根由与无征兆。正常人与精神病人的世界是断裂的,这种断裂来源于世人异样的眼光与世俗的看法,以致于精神病医院只能坐落于城市的边缘,“像个孤岛”。“孤岛”既是地理位置的坐标,更是世人心理位置的坐标,即便精神病人的亲人也会逐渐丧失耐心,急于隐瞒、躲避甚至抛弃,遑论其他的陌生人。17路公汽上乘客的遮掩躲闪与讳莫如深,可谓世人对这一特殊群体的真实态度:患者家属无法正视他人异样的眼光,也因之感到羞愧而无地自容;世人或是鄙夷疯癫者之另类,或是划清楚河汉界视而不见。

作者并未因为“危险”退避三舍或者转身而逃,“我去每一天,对它的热爱就增加一分”。情感浓度和安全感觉的加深,心理枷锁逐渐打开,希冀通过疯癫者真实故事的讲述既要让外界人意识到“人”的存在,也要给予他们应有的“爱、自由与尊严”。义工的有条不紊和写作的完成就在这两个价值向度上伸展。精神病人大多处于“失我”状态,无法控制自我行为,无论是否对他人造成伤害,也不能明辨过去与现在、是与非、思与行以及缺席与在场,通常会将前后颠倒杂糅,表现出来却是一种匪夷所思的存在形态。一言以蔽之,疯人们不会明白何以成为常人眼中的“那样”。正是这群被忽视或被厌弃的人,同样营造了一个丰富的人的世界:或是掏空了身体与情感成为空心人,或是有着纯粹的七情六欲,或是逃避现实祈求心理静安,他们活在自我的世界,能够在一定规则下井然有序,能够在一定约束状态下自由舒展。“我”与他们零距离接触,浑然忘我。病患之“忘我”,在于不知何所来,不知何所往;作者之“忘我”,找到触及病患精神驻地的切口,也能使读者对疯癫状态的人有着更为真切的了解、理解和同情。

探寻到那个世界“人”的存在,是作者写作伦理的着力点。其分枝两个方面,一是精神病人异于正常人却也是独立个体,有着简单甚至有些荒谬的言与行,但绝不可视之为人世间的“废品”,他们有着属于他们真实的人性;二是,他们之所以会被异化成“另类”,主因在于正常人妄自图解,以一种非此即彼的二元对立类来别目类分。封闭的疯癫世界能够敞开,外界能够熟络他们的精神走向与情感脉络,基于平等、耐心、真诚及能够蹲下去的倾听与交流,而非妄加菲薄与颐指气使,这是交流的前提,也是精神病患者心理门槛。

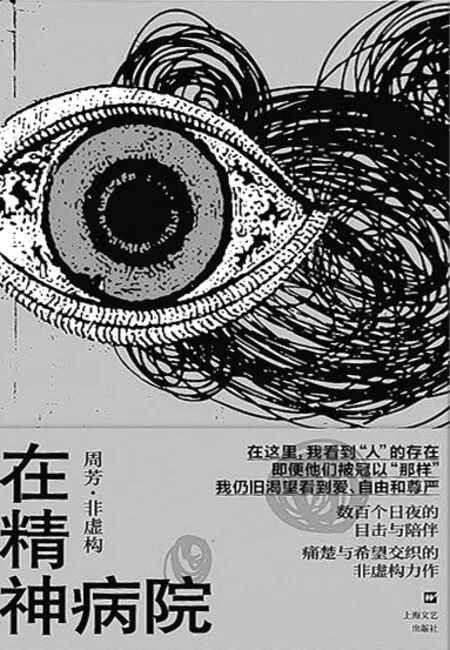

《在精神病院》

《在精神病院》虽是日记体,呈现给读者颇似碎片化的信息集纳,可能因为“虽云短制,实则长篇”的叙述性需要,更为重要是作者旨在还原与精神病体交流的真实状态。“失我”的精神病人或许思维简单,或许空白机械,或许似是而非的言说,作者让他们艰难地放下高吊的心灵之门,在虚构与真相杂糅中展露自己,含蕴着他们的希望与沮丧、欢乐与痛苦、卑微与自尊。《在精神病院》与其说是文学文本,不如说是精神“孤岛”内几十个病患“自由之声”的袒露,显示出作者修补病患记忆断裂的努力、充盈的悲悯情怀和人文主义的写作立场。

为了较为完整地讲述疯癫者的故事,作者除了直接与当事人对话之外,最大可能在医护人员与病患家属那里找补信息。疯癫者非天生,皆是事出有因。从现代病理学角度来说,造成精神病的原因主要有两个:其一是由于人和社会的分裂而导致的,其二是由于个人自我精神的内部分裂所造成的。个人自我精神的内部分裂往往也能归因于其与社会或他人冲突、纠葛与博弈,疯癫是现代社会的隐喻,成为文明的另一种影射符号。对于写作者而言,既真实呈现疯癫者的症候,又需要透视他们隐秘的精神世界,还需要能够揭示疯癫的成因。优秀的文学文本一定是将三者合而为一,统一在讲述的故事之中,毕竟它非心理调查报告或病理学论文。细读周芳笔下一个个精神“病例”,一个个“人格解体”者,要么因为愿景未能实现而久念成疾,要么因为膨胀的物欲或权欲的坍圮失望而成,要么因为爱情或亲情的崩裂绝望而致……精神与身体的病态成为社会病态的缩影,藉此窥测出社会的人情生态和精神辙印。一旦正常人陷入欲望的漩涡,能扑腾上岸为醒悟者,否则就会堕入漩涡的巨大引力之中。

精神病医院被外界误读为“孤岛”,但绝非人的魔域。日记特意讲述了一个执意要住进精神病医院“非典型性病人”,置身于简单的群体中,他远离了喧嚣,缓解现实和精神的压力,实现了“睡个好觉”的“奢侈”愿望。“孤岛”里的人因为种种原因“失我”,其对岛外的人不正是一个警醒?“谁家的锅底不是黑的?”耳濡目染,彼此对照,“我”似乎也在沦陷为精神病患者:“好吧,反正也不是我一个人空。/也不是我一个人有淤泥,陷深坑。/欢笑晏晏下面,谁兵荒马乱,谁投城塌陷,谁失魂落魄,谁知道。”

病人的生活与精神表征成为一种镜像,刺激着正常人的心理神经。精神病医院的医生尚且需要自我调节、心理干预和健康疏导,以预防陷进病人的群体。每一个正常人都有心理柔软之地,都有一时梗塞的块垒,精神病人的经历无不是柔软之地的塌陷和梗塞的块垒硬化成癌变。窃以为,作者以自我为解剖对象,对于在社会翻滚腾跃之人不无警示,人生的确定性与不确定性辩证统一,行走时常会面临着岔路选择与风险,又随时会被病毒侵蚀,这是疯人们走过的路,也是我们悬崖勒马与自我检疫的预警。

《在精神病院》是医学文本,社会学文本,还是一个心理学与人性的文本。“有多少人想在这个世上,被爱。”爱在冰冷的人世间稀缺且珍贵。医者仁心,医护人员疗治看护病人是职业所系,对于精神病人而言,职业操守或许能够维持医与患双方工作性运转,却不能保证使其生命之光灿烂。以医院为聚焦,写作对象或有三种取舍,分别是患者、医者与两者兼顾。《在精神病院》既然着力展现精神病患的症候与成因,显然病人即为写作中心,但这并不意味着作者对医护人员不着笔墨。医护多是轻描淡写地穿插其中,即便不予群像塑造,依然有两位鲜亮的医护人员成为代表,医生“莲花章”和护士刘美美。“莲花章”并非正襟危坐的冷面毒舌,相反,对于病人的治疗、对于无家可归的病人的收治、对于“我”的精神困境的纾解,一个富有责任和爱心的医生跃然纸上;刘美美一个年轻的护士,在“暴力”“疯狂”与“恐惧”中成长,在对护理的热爱与被病人依靠中感受快乐与生命的富足。爱不是口号,是善意的微笑与仁慈的行动。“莲花章”与刘美美系精神病医院医护人员的缩影,他们身上寄予作者与读者对于健康社会的美好期待。被欲望膨胀的个体,被物质劳役的躯体,被空幻支配的愿景,被冷漠吞噬的情感,被欲念蛀蚀的生态,健康人的精神活动与精神疾患者的精神活动之间没有一条天堑横亘,芸芸众生不正是行经在疾病的路上?如作者所言,“精神疾患这杯羹,人人有份”。如何完成陷入精神囹圄者的救赎,周芳以爱为药剂,用爱恢复对生命光亮的期盼,对社会光亮的笃信,宽容示人,以爱示人,同样也是被爱被宽容,拯救别人同样也是自我生命的点亮。刘美美说,“愿这世界,被温柔以待。”诚哉斯言。

毋庸讳言,《在精神病院》不是琐

碎的絮叨,而是在非虚构文学史上应有一席之地的文学佳作。作者对于非虚构这般理解:“虚构类与非虚构类,它们无一例外要经过叙事而抵达艺术之真实。而叙事的本质从来不可能脱离‘虚构’。我们在表述一个事实时,这个事实已经或多或少变异了它本身,而成为我们表述中的‘事实’,追求中的‘事实’。这种变异包括增加、减少、模糊、浓烈等等。对‘变异’的孜孜以求,成就了文学创作手法的丰富性。从这个层面上来说,非虚构与虚构的分野其实并非需要那么鲜明——一切均指向‘真实’这个终级目标。为此,它们可以勾连、渗透、融合。”因之艺术性考虑,作者并未恪守绝对事实再现,相反却对事实本身进行“勾连、渗透、融合”等变异,让碎片化的日记连缀成整体,把生活的日常变成可以承载作者文学思想和创作旨意的文学底片。时下不少非虚构之作被批评为思想贫瘠、叙事单调、细节干瘪与语言难以及物。《在精神病院》显然不在被诟病之列:从叙事上看,叙述勾连融合、增删有度,既符合精神病人“言语错乱、真假混淆不分”之事实,又能断片缀连;视角上限知与客观叙事融合,不随意扩大叙事口径,虚虚实实、实实虚虚中直抵艺术真实;“我”是周芳,“我”也可能是个病人,周芳既是叙述者,也是被叙述者,显出叙事的复调性;从细节来看,日记不主述与评,作者用饱满丰富的细节支撑着鲜亮的人物和丰富的故事;从语言上看,干净、清丽、畅达,既富有视觉的冲击力和情感的感染力,又因感性与理性的糅合、叙述与议论的结合显出语言的张力,让日常的文字映射出强烈的情感温度和思想深度。质言之,作者笔下几十位疯癫者,都是形态各异的艺术个体,其可爱可叹可惜可憎可怨可怜皆植根于作者独特与超卓的艺术架构。