长江经济带城市经济发展的空间计量分析

2020-04-21张英辉

张英辉

一、引言

长江经济带贯穿我国东、中、西部地区,2018年实现区域生产总值402985.24亿元,占全国比重超过40%。长江经济带与沿海经济带共同构成我国经济发展的“T”字型结构,在我国区域经济发展的总体格局中具有极其重要的战略地位。2014年以来,长江经济带再次成为我国经济发展战略调整的重心,将逐渐成为我国经济的新支撑带①,深入研究长江经济带时空演变,探寻长江经济带区域经济集聚机理具有重要现实意义。

随着长江流域经济的快速发展,长江流域与中西部地区经济发展的差距日益扩大,引起了全社会的广泛关注,区域差异分析成为了我国学术界研究的热点问题。为了解区域经济发展情况,学者们开展区域经济实力测度的相关研究。国外关于区域竞争力评价的研究,最具影响力和权威性的是IMD和WEF评价指标体系。1994年中国社会科学院关于中外经济实力的对比研究被认为是国内最早关于区域经济实力测度的研究(白永亮和郭珊,2015[1]),之后,我国学者对区域竞争力的衡量从单指标逐渐过渡为多指标评价体系。尹玉龙(1998)借鉴IMD评价指标体系,以七大要素构建了我国各省(区、市)经济竞争力的评价指标体系[2];黄硕风等(1999)构建了包括七类29个指标的多指标体系来衡量我国综合经济实力[3];肖红叶(2006)参考IMD2000评价体系,建立涵盖9大要素的区域竞争力评价指标体系[4]。研究的主要方法包括因子分析法(张河清等,2010[5])、层次分析法(丁蕾等,2006[6])、主成分分析法(陈红儿,2002[7])、网络层次分析法(蒋录全,2006[8])、BP神经网络(张英辉,2009[9])等等。肖红叶和王健(2006)对长江经济带区域竞争力进行了测度[10]。周成等(2016)运用加权TOPSIS法对长江经济带沿线各省市三大系统的综合发展水平进行了测度和评价[11]。学者们通过构建多指标评价体系来研究区域经济发展水平和经济格局问题,在指标的选取上多以人均GDP作为衡量标准,事实上GDP指标不足以全面反映经济的综合发展状况(赵文亮等,2011[12])。

国外学者自1990年代就开始聚焦经济一体化带来地区间差距的演变问题(Quévit,M.1992[13];Boltho,A.1989[14])。在区域经济差异演变过程中,地理位置以及空间效应具有突出的作用(Enrique López-Bazo et al.,1999[15])。区域经济增长具有一定的空间特征,呈现出不同的聚集性,这些空间格局与FDI、基础设施、制造业和服务业对区域产出的贡献等决定因素相匹配(Mohanty B,Bhanu⁃murthy N R,2018[16])。随着经济一体化进程的推进,区域间差异有缩小的趋势,其中技术、组织和制度创新发挥着核心作用,从根本上改变资源转移的方向(Suarez-Villa L et al.1993[17])。在某些情况下,区域间相互作用的原有模式可能会继续存在,从而加剧经济集聚和区域间差距的进一步扩大(Harrop J.1992[18])。在人口向城市流动日益增加的背景下,城市群已经成为城市化的“增长极”。人口、商品和信息的流动连接起区域统一空间系统,新的交通运输网络创造了新的经济机会,经济活动和人口转型的叠加大大促进了城市化发展,同时扩大了最富裕和相对贫穷地区之间的经济差距。(Chorianopoulos I,2014[19])。公共政策在地域范围内产生外部性,这就导致了资本流向不同地域以及地区之间竞争(Daher,2016[20])。在缺乏金融资本的地区通过引入新的外商直接投资,可以缩小区域发展差距(Georgiana R,2012[21];Panait M,CǎtǎlinVoica,2017[22])。在制度变迁和宏观经济调整的基础上,完全可能实现发展“追赶”和“增长趋同”(Borsi&Metiu,2015[23])。

国内学者对长江经济带的实证研究主要集中在以下三个方面:一是从产业结构的角度探讨长江经济带相关产业的演化机理和相互作用。黄庆华等(2014)利用SSM模型研究长江经济带三次产业结构的演变及其影响因素,提出一系列促进产业可持续发展的政策建议[24]。徐长乐(2014)分析了长江经济带产业发展和产业分工合作状况[25]。罗蓉(2007)提出应从产业布局、产业转移和产业升级三个方面统筹长江经济带协调发展的思路[26]。徐新华和郭露(2018)测算了区域产业承接效率[27]。滕堂伟等(2016)分析了长江经济带产业转移态势与各省市产业承接能力的空间差异[28]。二是有关区域协调与合作的研究。彭劲松(2014)探讨长江经济带区域协调发展存在的障碍和体制机制[29]。郝寿义(2015)从“自上而下”和“自下而上”两种区域合作路径出发,提出应从动力机制、协调机制、分配机制和补偿机制四个方面健全长江经济带经济合作机制[30]。曾刚等(2018)选取18个指标测算了长江经济带城市协同发展能力,提出以重要节点城市为核心的分层协同发展机制[31]。冯兴华等(2017)基于城市影响力指数和交通路网数据,分析长江经济带的城市规模结构、等级结构及城市体系的演变[32]。曾刚等(2018)从科技创新、经济发展、交流服务、生态保护四个方面系统分析了长江经济带城市的协同发展能力[33]。三是探讨长江经济带的空间布局。曾浩等(2015)的研究表明,长江经济带市域经济差异呈现出先增大再缩小的发展趋势[34]。赵琳等(2013)对比分析了长江经济带空间分异格局[35]。于涛方等(2007)提出长江经济带呈现出核心地域、外围地域和边缘地域的区域结构特征[36]。陈修颖(2004)运用空间相互作用理论,分析了长江经济带空间结构形成与演化的动因[37]。尚勇敏等(2014)采用城市流强度模型对长江经济带城市节点进行等级划分[38]。邹琳等(2015)从网络角度研究长江经济带城市经济联系[39]。徐维祥等(2017)测算了长江经济带城市功能与区域创新耦合协调度[40]。在区域经济研究中,考虑经济活动的空间格局、空间效应以及空间机制是十分必要的。

早期的研究多从区域而非空间角度展开,未能将空间效应纳入其模型,现阶段正逐步由数理统计分析逐步向空间分析或地理统计分析转变(孟德友等,2014[41]),已有文献多集中在国家或省域的产业层面,对于长江经济带区域经济的研究相对比较匮乏,深入研究长江经济带城市经济的空间联系及其影响因素具有重要的现实意义。

二、研究区域、数据选取与研究方法

(一)研究区域及数据选取

以长江经济带38个地级以上城市为研究对象,选取2017年各市的地区生产总值、二三产业产值占GDP比重、全社会固定资产投资总额、社会消费品零售总额、进出口总额和实际利用外资等指标,利用熵值法衡量38个城市的经济实力;利用空间计量方法,以地级市为最小空间单位,分析长江经济带区域经济空间相关特征和主要影响因素,为区域发展决策提供参考。考虑到流动人口和价格变动的因素,文中的人均GDP是指常住人口的实际人均GDP,将2017年GDP、全社会固定资产投资总额和社会消费品零售总额统一折算成基于2016年的实际值。数据资料来源于2018年《中国统计年鉴》、各省统计年鉴及相关统计公报。

(二)研究方法

主要包括两类方法:一是熵值法即根据指标数据提供的信息量,对指标进行客观赋权,减少主观因素的影响[42]。二是空间计量模型,主要包括空间权重矩阵、空间自相关模型、空间滞后模型、空间误差模型等,分别从差异程度、溢出效应等方面开展空间计量分析。

三、实证研究

(一)城市经济发展水平评价

由于影响区域经济综合实力的因素众多,在借鉴已有研究成果的基础上,按照科学性、可比性和可操作性等指标选取的原则,从经济规模、经济结构、开放水平和居民消费水平等四个方面选择地区生产总值、二三产业产值占GDP比重、全社会固定资产投资总额、社会消费品零售总额、进出口总额和实际利用外资等指标,构建长江经济带城市经济实力评价指标体系,采用多指标综合评价法对长江经济带的综合发展水平进行了评价。采用极值标准化法对数据阵进行标准化处理,计算各指标的信息熵,得到各指标的权重。从指标权重排序看,除了第二、三产业产值比重较小以外,地区生产总值、全社会固定资产投资总额、社会消费品零售总额、进出口总额和实际利用外资等指标的权重均超过0.05,说明这些指标是区域综合经济实力评价的主要影响因素,而第二、三产业产值比重的权重相对较小,表明相对于其他指标,该项指标在长江经济带不同城市之间的差距较小,所提供的信息量较少,该指标对综合评价的影响相对小。

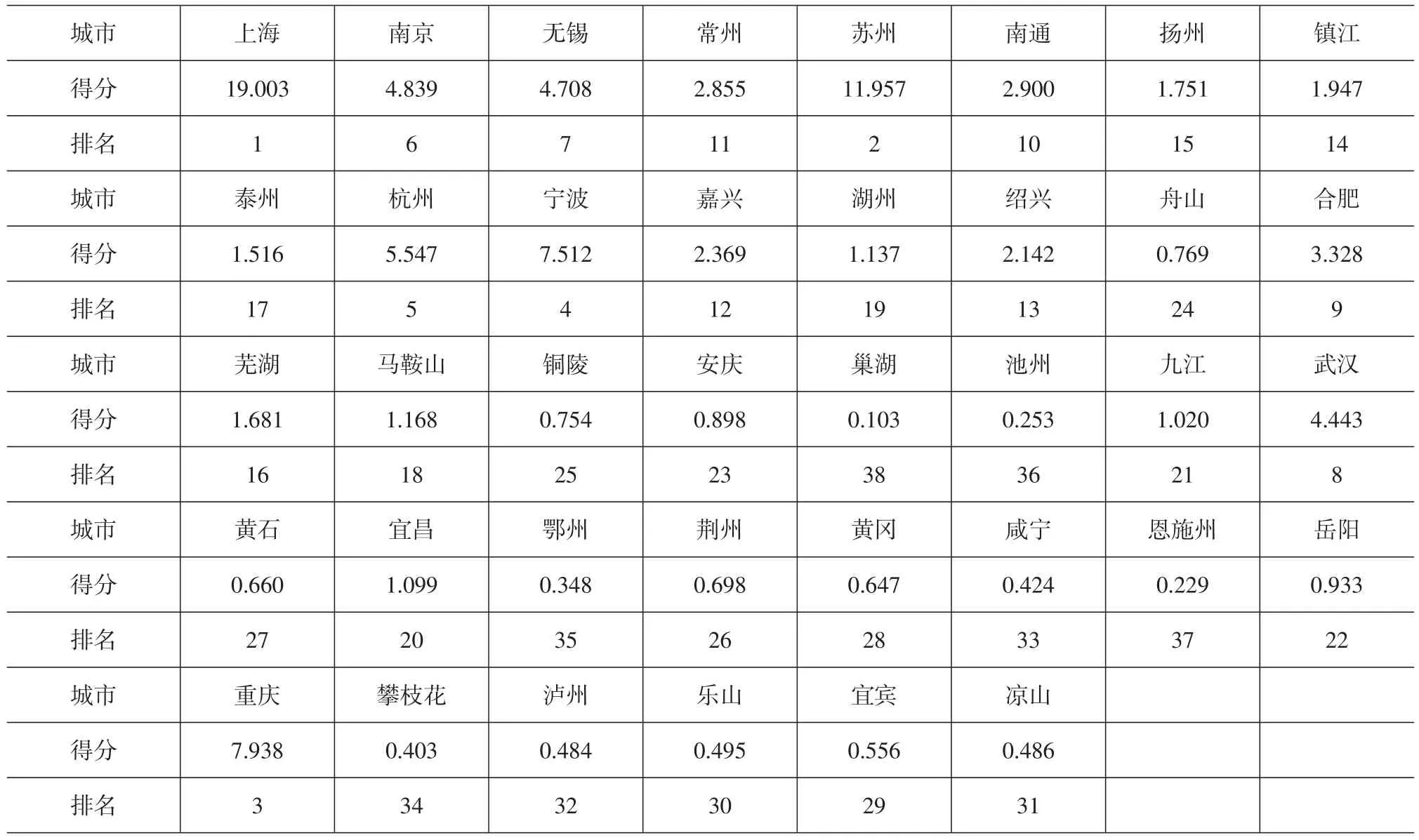

通过对长江经济带38个城市经济发展水平综合评价指数进行比较,如表1所示,上海、苏州、重庆、宁波和杭州位居前五位,上海市的综合评价得分最高,是全区域平均值的7.22倍,是最低的巢湖市的184倍。总体来看,排名前十的城市中除了重庆、武汉和合肥以外均属于江浙沪地区,反映出长江经济带城市经济发展水平空间分布呈现两级分化的趋势,核心——边缘型空间结构特征较为突出。所涉及的长江下游三个省份中,江苏省的总体经济实力排名靠前;浙江省排名总体处于江苏之后。在长江中游各市(州)中,湖北省只有武汉位居第八名,其余均处于中游水平,恩施排名仅在巢湖市之前。在长江上游各市(州)中,重庆市经济实力排名前三,其余五个城市的经济实力均相对落后,处于下游水平。

(二)空间计量分析

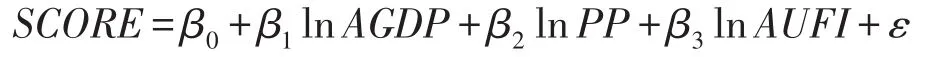

首先构建如下基础模型:

式中下标i表示区域,ε是模型的随机误差项,β是模型系数,其中n=38,研究时采用了经济空间权重矩阵,选取2017年长江经济带38个地级市的数据,即截面数据作为样本数据。以城市综合评价得分为被解释变量,以lnAGDP、实际利用外资lnAUFI和常住人口lnPP为解释变量进行OLS分析。

表1 2017年长江经济带城市经济发展综合评价得分及其排名

从检验结果可以看出,OLS估计的F统计量为19.67,模型整体上非常显著。拟合优度为0.6344,拟合程度一般,可能与忽略了空间依赖性有关。lnAGDP、lnAUFI和lnPP系数的符号都与预期一致,均为正,lnAGDP和lnPP在5%的水平上显著,其中人口集聚对区域综合实力更有影响力。接下来,采用Stata软件对OLS估计的残差进行空间依赖性检验。经测算,长江经济带地级市经济综合水平的Global Moran’s I值为-0.09,在0.1%的概率上显著,表明长江经济带市域经济发展的分布的确存在明显的空间相关性而且具有分散趋势,经济发展水平呈现出高值与低值区域集聚,相邻区域之间的经济差异较显著。结果表明OLS估计的残差存在明显的空间自相关性,可能存在模型设定不恰当的问题。因此,这里采用OLS估计是不合适的,需要将截面单元之间的空间相关性引入模型中。下面根据拉格朗日乘子检验的结果来决定选择采用空间滞后模型还是空间误差模型。

相比之下,空间误差模型的显著性更强。因此,根据上文中提到的标准,选择空间滞后误差模型更为合适。这里用极大似然法(ML)进行估计。基于估计的结果,可得到如下结论:(1)长江经济带城市经济的个体异质性、空间相关性特征同时存在,如果不考虑个体的空间异质性,可能会导致截面回归模型实证结果的有偏或无效;(2)空间自回归系数为0.138,且在10%水平上显著,表明各个城市确实面临着共同的外生冲击,引起区域内其他城市经济增长的同向波动,即城市经济实力增强对相邻地区有较强的溢出效应。由于存在空间溢出效应,城市经济活动集聚的空间相互作用可以通过交通联系或产业联系在邻接地区之间相互传递,因此当某个区域经济增长变化时,会引起其周围相邻区域的经济增长发生同向变化。同理,当相邻区域经济发展缓慢也会波及本地区的经济发展,与探索性空间数据分析的结果基本一致。(3)模型中的有关控制变量,人均GDP和常住人口显著为正,与理论预期一致,表明人口的空间集聚效应较强,城市人口规模对区域经济增长的贡献显著。而实际利用外资未能通过显著性检验,说明它对区域经济发展的作用应该不是简单的正比关系,这也与现实比较符合。受国内经济下行压力加大、劳动力成本攀升的不利影响,长江经济带吸引外商直接投资增长明显放缓。另外,随着供给侧改革的推进,区域产业转型升级加快,外资正逐步由传统制造业和服务业向高新技术产业和战略性新兴产业布局,但外商直接投资的贡献还未显现。

四、结论与政策启示

(一)结论

根据对长江经济带地区城市经济实力的测算结果以及空间依赖性的测度,可得出如下主要结论:(1)长江经济带市域经济实力总体呈现下游城市领先、上游城市经济实力明显较弱、两级分化严重的特点。由于交通发达、地理位置优越,在经济基础和工业配套能力等方面有显著的优势,江浙沪地区集聚了大量人才、技术和资本,实现了经济集聚的规模效应,从而成为长江经济带的“增长极”。(2)Moran’I指数分析结果表明全域范围存在着很强正的空间自相关性,传统回归模型由于没有考虑空间相关依赖关系,使模型的设定存在一定的偏差。(3)在传统模型的基础上,加入经济空间矩阵的空间误差模型,从统计意义上看,方程的显著性有所提高。外商直接投资在空间上对综合实力的影响成正相关,但相关性不显著,说明实际利用外资规模差异在一定程度上影响和制约了长江经济带的区域协调发展。

(二)政策启示

1.完善区域综合交通体系。加强航空枢纽建设,协调区域服务能力;推进沿江港口建设,加强港口功能重组和港口合作,促进长江经济带港口群协调发展;大力发展多式联运,加强以上海、南京、武汉、重庆为核心的综合物流中心建设,同时推进区域性物流中心建设,推动现代物流体系建设,提高长江经济带物流整体效率。

2.建立区域协调机制。通过构建多元化、多层次的跨区域协调机制和市场化利益分配机制,消除阻碍人才、资金和技术等要素在不同行政区域间自由流动的制度性壁垒,充分发挥市场在资源配置中所起的决定性作用,提高资源的空间配置效率,优化产业空间布局,逐步形成产业定位明确、功能分工合理、资源优势互补、产业协同发展的产业发展新格局。

3.突出城市群的带动作用。以上海为核心的长三角城市群作为长江下游地区经济发展的动力源泉,全面提升科技创新能力和综合服务能力,成为带动长江经济带经济发展的引擎和实现“一带一路”国家战略的经济支撑。以武汉为中心的长江中游城市群作为长江中游地带的经济发展中心,以生态优先、绿色发展为引领,承东启西、联接南北,加快培育特色优势产业集群,担负引领长江中游城市群发展的重任。以重庆、成都为核心的成渝城市群作为西部地区经济增长极,依靠工业竞争优势,打造长江中游地带制造业基地和战略性新兴产业基地,推动成渝城市群协同发展,带动长江流域上游地区的经济发展,成为长江经济带发展的战略支撑。

4.促进区域开放。充分发挥上海自由贸易区和重庆保税港区的龙头作用,促进长江经济带开发开放。通过上海自由贸易区与上海国际金融中心、科技创新中心、航运中心的发展建设,对内倒逼经济体制的全面深化改革。在“一带一路”背景下,发挥重庆连接丝绸之路经济带和长江经济带的独特区位优势,将重庆打造成为长江经济带经济发展的西部中心枢纽。通过上海和重庆的进一步开放,为长江经济带产业发展和结构优化提供更为广阔的平台,从区域层面构建开放协调的空间格局。

注释

①国务院印发《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》国发〔2014〕39号。