新冠肺炎及呼吸系统病患所需全营养配方食品的开发

2020-04-21段盛林刘义凤韩晓峰

段盛林,陈 伟,夏 凯,刘义凤,韩晓峰,*

(1.中国食品发酵工业研究院有限公司, 北京 100015;2.功能主食创制与慢病营养干预北京市重点实验室, 北京 100015;3.中国医学科学院 北京协和医院 临床营养科, 北京 100730)

自2019年12月份始,一种名为SARS-CoV-2的新型冠状病毒(简称“新冠病毒”)的爆发[1]封闭了武汉城,禁足了华夏,蔓延了全球。截止到2020年3月21日,中国国内确诊病例81 456人,死亡3 261人,全球其他国家累计确诊病例194 545人,死亡了8 124人[2]。这次疫情被世界卫生组织(WHO)认定为最高风险等级的公共卫生事件,影响甚大[3-4]。在我国,拒绝捕食野生动物已经被列入法律,卫生营养健康意识将进一步提高,健康的饮食方式和生活方式在悄然兴起,新型的食品业态必将萌发。备受关注的特殊医学用途配方食品(foods for special medical purposes,FSMP,简称“特医食品”)产业定会蓬勃发展,尤其是与呼吸系统疾病相关的全营养配方食品,势必会成为临床诊疗的重要选择。疫情之后,市场的需求必然促进呼吸系统疾病特医食品国家标准的快速出台,加速呼吸系统疾病全营养配方食品的研发与应用,催生并完善该特定全营养配方食品产业技术体系和产品体系,有助于提高呼吸系统病人尤其重症危重症患者的生存质量,满足人们对美好生活需要的愿景。

1 新冠肺炎疫情对食品产业的影响

随着2019年底新冠肺炎(COVID-19)疫情的爆发和蔓延,为有效增强体质,人们有意识地增加能提高机体免疫力食物的摄入。新的食尚不断涌现,饮食新方式、消费新模式正在萌发,促生了新的消费需求和行业热点,对食品工业的发展提出了新的挑战和思路。

1.1 食品产业消费方式的变化

居家隔离期间,人们的生活模式极大转变,从“外出聚餐、线下购物”变为以“宅家下厨、自给自足、营养健康”为主的消费模式。面对暂时无特效治愈药的新冠病毒,最有效的是人体自身免疫力。围绕提高免疫力这一消费者核心诉求,富含蛋白质的乳制品、植物蛋白产品、肽类产品、补充维生素类产品以及肠道健康产品受到青睐。此外,长时间的多食少动,丰腴了体态,减肥食品形成了另一个消费风口。

同时,长期居家生活,方便食品掀起了新的消费热潮。淘宝数据显示仅2020年1月20日至2月2日期间,平台上方便食品的销量已增长超10倍,其中排名前5的热销食品是螺蛳粉、自热火锅、酵素、车厘子、速冻水饺。虽然我国各地区已经开始复工,而疫情造成的餐饮业停摆尚未恢复;出于对外卖的安全性考虑,方便速食依然是复工上班族的重要选择,这一现状也支撑了方便食品的中短期持续畅销趋势。

1.2 食品产业销售模式的变化

新冠疫情期间减少人员接触的生活方式,使得食品产业的销售模式也随之发生了巨大变化。各类消费人群因为新冠肺炎疫情不得不重塑消费习惯,进而在短期内影响了食品产业的销售模式。疫情加速了农贸市场被商超和线上渠道替代的进程,传统农贸市场的销售渠道逐渐消失,取而代之的是,超市、电商平台以及P2P的线下服务类新零售的高速增长;相比较人群聚集、消费环境无保障的传统渠道,线上平台推出的“无接触配送服务”大受欢迎。疫情时期食品产业多在尝试从线下向线上过渡,这为食品产业销售模式的探究提供了新的思路。

1.3 食品产业结构的变化

目前,我国疫情防控取得了阶段性胜利,下步工作重点转移到身体康复与生存质量的保障。营养支持必将成为疫后人们关心的焦点,食品企业的卖点和食品行业的亮点势必促成特医食品相关政策的快速出台,促进特医产业的快速发展。配合国家的健康产业政策,以健康为主题的食品产业势必蓬勃发展,加快催生食品产业的新业态,构建食品产业的新模块,形成食品产业的新结构。

2 我国呼吸系统疾病全营养配方食品的发展现状

特医食品是为了满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要,专门加工配制而成的一类配方食品。该类产品必须在医生或临床营养师指导下,单独食用或与其他食品配合食用[5]。恰当的营养干预策略与诊疗手段相配合,可以减少病人相关并发症,缩短住院时间,减少疾病复发与二次入院,减轻病人经济负担,提高生活质量;同时节省医疗资源,救治更多的病人。

伴随着社会的发展和进步,我国居民对营养的认识和需求日益提高,同时临床营养支持正逐渐成为一线治疗手段。尽管如此,相比于西方发达国家特医食品产业与技术的完善,我国肠内全营养制剂和组件的研究还比较落后;虽然特医食品在中国应用已有40多年,但长期以来作为药品管理,也没有得到足够的重视[6]。目前我国特医食品产业整体处在起步阶段,相关的第1个标准GB 29922《食品安全国家标准 特殊医学用途配方食品通则》2013年才正式出台,其他法规与标准在近7年的时间进展缓慢。另外,除了特医婴幼儿配方食品外,到目前为止获批的国产全营养特医食品6个,国产特医组件只有2个,因此临床使用的肠内营养制剂仍然为进口产品垄断。

呼吸系统疾病全营养配方食品属于GB 29922—2013规定的13类特定全营养配方食品,但是它的国家标准还没有正式出台,临床上主要使用的仍然是国外品牌,如:益菲佳(雅培)、Stresson Multifibre(士强)(纽迪希亚)和NUTREN®PULMONARY(雀巢)等,国内相关文献中也有将肿瘤和创伤感染全营养食品用于呼吸系统疾病患者的营养支持,如瑞能(费森尤斯卡比华瑞)[7-8]、瑞高(费森尤斯卡比华瑞)[9]、能全力(纽迪希亚)[10-11]和Supportan®DRINK(加力康)(费森尤斯卡比)等,然而国产产品的应用非常少。虽然,西安力邦的“立适康菲能TM”宣称是肺部病患专用产品,但执行的是固体饮料标准,尚未获得特医食品认证。

3 呼吸系统疾病全营养配方食品的研发与应用

诸多临床实践的报告都表明应用呼吸系统疾病特定全营养配方食品进行肠内营养治疗效果更优且不增加患者脏器负担[12]。《特殊医学用途配方食品系列标准实施指南》中阐述了临床上常见的呼吸系统疾病,包括慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)[13]、急性肺损伤(acute lung injury, ALI)或急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)[14]营养支持的基本原则和要求以及产品配方的设计要求。

3.1 营养支持原则

呼吸系统疾病患者容易出现呼吸窘迫,血氧饱和度低,肺部病灶进展明显,甚至须较长时间依赖呼吸机,尤其是危重症病人在呼吸衰竭或昏迷的过程中无法正常进食,这会加重病人的营养不良状况,进而引发更严重的感染,导致呼吸机撤机困难,甚至危及生命,因此必须给予及时、准确的营养支持,尤其要科学搭配碳水化合物、蛋白质和脂肪三大营养素[15-16]。首先,碳水化合物的补充不可过多,否则会导致呼吸商增高,增加病人的呼吸负荷,发生CO2潴留,并可能造成高碳酸血症[17]。其次,由于危重症病人对于碳水化合物和脂肪均存在不同程度的代谢障碍,其机体需要通过蛋白质的不断分解提供能量,因而病人对蛋白质的需求量明显增多;及时足量的优质蛋白补充能够缓解氮元素的快速流失,减少呼吸肌萎缩。第三,由于中链甘油三酯(medium chain triglycerides,MCT)消化吸收较普通脂肪容易,可实现快速供能,并且能有效减少CO2生成,因此适当补充MCT非常有必要。同时,危重症患者极易出现较重的炎性反应,甚至炎症风暴,引起ALI或ARDS。有研究表明ARDS患者的营养支持中联合应用二十碳五烯酸(EPA)、Y-亚麻酸(GLA)和二十二碳六烯酸(DHA),可以减少炎性递质的产生与释放,有效对抗全身炎症,改善气体交换,缩短机械通气时间和在ICU停留时间[5]。最后,患者机体中大量含磷的能量物质(ATP)被消耗,各种离子消耗的增加,同时摄入不足和分布异常可使患者出现低钾、低钙、低磷、低镁、低钠、低氯等表现和对某些微量元素的需求增加[5]。

COVID-19的典型症状以发热、干咳、乏力为主;少数患者伴有鼻塞、流涕、咽痛、肌痛和腹泻等;尤其是重症患者多在发病一周后出现呼吸困难和/或低氧血症,严重者可快速进展为ARDS、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍及多器官功能衰竭等[18]。因此,除了要满足三大功能营养素的上述要求,还要注意维生素、铁、锌、硒等多种营养素的强化[19],帮助机体提升免疫细胞对SARS-CoV-2的识别和清除能力。

3.2 配方食品的设计

针对呼吸系统疾病轻症患者,尤其是当前COVID-19的轻症人群[20],重点考虑降低碳水化合物,提高蛋白质和脂肪的摄入量。蛋白质主要选择乳清蛋白和大豆分离蛋白等整蛋白来源;增加n-3脂肪酸在脂肪组成中的比例可以有效抗炎[21-22];同时,矿物质和维生素应在满足GB 29922—2013十岁以上人群全营养特医食品的建议添加量基础上,适当强化维生素A、B族维生素、维生素C、维生素D[23]、维生素E、钾、钙、磷、镁[24]、钠、氯等营养素。

呼吸系统疾病重症与危重症全营养特医食品的配方设计,参考国内外可/专用于此类人群配方食品的特点和组成[25](见表1),建议如下:三大营养素供能比为蛋白质15%~25%,脂肪45%~55%,碳水化合物(可吸收利用)30%~35%。首先,为兼顾消化吸收能力弱的患者,选择整蛋白、水解蛋白、短肽及氨基酸的组合。水解小麦蛋白(谷氨酰胺肽)、L-谷氨酰胺、精氨酸[26-29]和核苷酸的合理补充,可以调节免疫功能,改善严重脓毒症时的高分解代谢状态。其次,脂肪酸的设计要求MCT供能占总能量的20%~25%,n-3脂肪酸(如DHA和EPA)供能占总能量的1%~6%。第三,考虑到较多患者出现腹泻,建议添加一定量膳食纤维(包含可溶性纤维和/或不溶性纤维),在乳剂或混悬液制剂中的质量百分比为0.5%~1%。最后,矿物质和维生素应在满足GB 29922—2013十岁以上人群全营养特医食品的建议添加量基础上,适当强化维生素A、B族维生素、维生素C、维生素D、维生素E、钾、钙、磷、镁、钠、氯等营养素。

3.3 原料筛选

首先,由于特医食品的特殊性,其产品原料的筛选必须符合相关法规的要求。特医食品中“不得添加标准中规定的营养素和可选择成分以外的其他生物活性物质”[29]。对于一些成分比较复杂的原料,比如药食同源的原料,很难保证添加过程中不会带入标准规定以外的生物活性物质,因此不能添加。在符合法规标准要求的情况下,尽量选择营养素单一、营养成分明确的食品原料。蛋白质类原料主要选择乳清蛋白、大豆蛋白等优质蛋白;碳水化合物选择麦芽糊精、单糖、双糖、葡萄糖聚合物等;脂肪要尽量选择含量明确的植物油脂。其次,考虑到产品的商业化生产,应当审核供应商/代理商的资质和产品信息,如营业执照、生产许可证、内/外检报告、工艺简图等;经销商进口资质、与厂家的合作协议等,还要考虑价格、起订量和货期。第三,严格筛选原料的理化指标,如灰分、水分、组分含量、辅料占比、微生物、重金属等,考察原料的基本状态、溶解性能、粉体参数和特殊指标(如渗透压、pH等)。

表1 部分呼吸系统疾病全营养配方食品信息

3.4 剂型选择与制备工艺

适用于此类患者的特医食品的剂型可以选择粉剂、乳剂和脂肪组件等形式。粉剂方便携带,适用于轻症和恢复期患者;乳剂和脂肪组件针对重症和危重症患者设计,支持鼻胃管或鼻肠管喂养。

3.4.1特定全营养粉剂

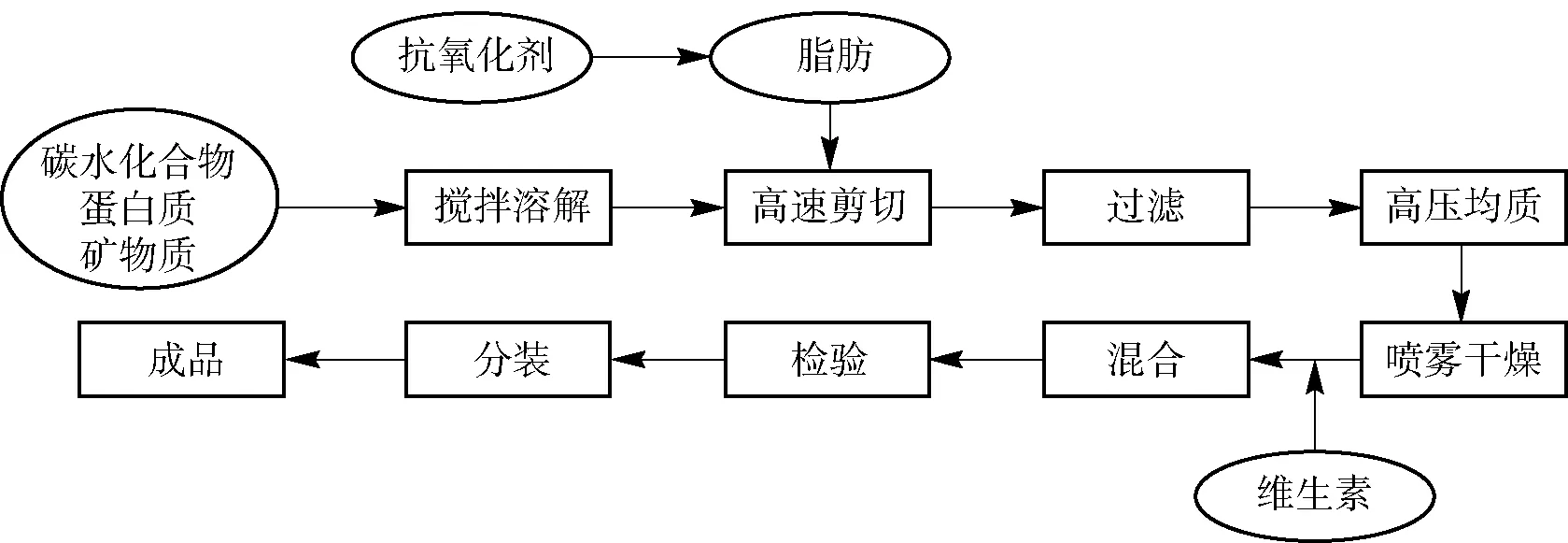

特定全营养粉剂的制备工艺见图1。由于婴配的生产工艺已经较为成熟[30],现阶段以湿法工艺为主流,也有干法[31]和干湿法复合工艺。对比干湿两种工艺的优缺点,特定全营养粉剂采用干湿复合工艺:将碳水化合物、蛋白质、矿物质类原料混合并溶于水中,再将抗氧化剂溶于油脂中;水相与油相经混合、剪切和溶解,再经过滤、均质后进行喷雾干燥,得到基粉;为避免热敏性营养素在喷雾干燥过程中遭到破坏,故先将维生素等原料混合均匀[32],再按照逐级递增的方式与基粉混合均匀,即得到特定全营养粉。

图1 特定全营养粉的制备工艺Fig.1 Preparation process of specific full-nutritional powder

3.4.2特定全营养乳剂

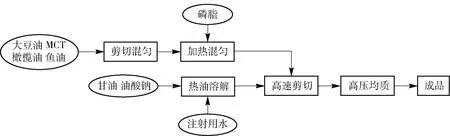

特定全营养乳剂的制备工艺见图2。主要有原料混合、剪切、高压均质和灭菌等过程。制备特定全营养乳的过程中需考虑产品稳定性及渗透压,通过微流变分析、离心稳定性分析和静置稳定性分析相结合评价产品的稳定性,使全营养乳在较长时间内保持乳液均一,避免脂肪上浮及密度较大物质的下沉引起的分层现象。危重病人通常需要通过鼻胃管或鼻肠管来喂养,因此在保证稳定性的前提下,乳液渗透压是一个非常重要的指标,需要控制全营养乳液的渗透压处于300~380 mOsmol/kg。

图2 特定全营养乳的制备工艺Fig.2 Preparation process of specific full-nutritional emulsion

3.4.3功能性脂肪乳

近年来,功能性油脂如富含多不饱和脂肪酸的植物油及深海鱼油是脂肪乳开发的重点,其在临床上的益处正在日益显现[33]。能够快速供能的肠内营养型脂肪乳可以作为单一营养支持在一定条件下配合呼吸系统疾病重症与危重症患者的综合性治疗,尤其是进展迅速的COVID-19病人。按照第四代脂肪乳[34]的设计思路,油脂组成选用大豆油30%、MCT 30%、橄榄油25%、鱼油15%。脂肪乳的制备工艺见图3。

图3 功能性脂肪乳的制备工艺Fig.3 Preparation process of functional fat emulsion

4 总结与展望

突如其来的COVID-19疫情对于我国医疗体系以及特医食品产业都是一场前所未有的考验,应对尚无特效药的COVID-19,科学合理的营养支持是一线治疗中不可或缺的干预手段。然而面对新冠这样突发性、高传染性的大流行性疾病,对其特定全营养配方食品的研发和生产能力都提出了极高要求。按照COVID-19患者在不同病症阶段的不同营养需求,设计适用于呼吸系统疾病的全营养配方食品,通过营养素合理配比,原料配方筛选以及工艺研究和优化,最终形成针对呼吸系统疾病营养支持的特定全营养粉剂、乳剂和功能性脂肪乳,适合临床上轻症、重症以及恢复期的呼吸系统疾病患者的营养支持治疗的需要。