企业金融化影响技术创新的期限结构异质性研究

2020-04-20吴非向海凌

吴非 向海凌

[摘 要]基于中国经济创新驱动转型的现实要求,针对企业金融化对自身技术创新活动的影响,文章首先建构了企业投资活动的稳态模型,研究企业金融化与技术创新活动之间的关系,并将金融化期限结构差异视角引入了模型之中,得出了金融化期限结构差异可能存在的异质性影响。进一步地,借助2007—2016年中国沪深A股上市公司的数据集进行验证。研究发现,企业长期金融化行为对技术创新活动的抑制作用并不足够明显,而短期金融化则有着明显的创新减益效果,从而发现了金融化期限差异下的结构性表现,也进一步拓展了现有文献对于“企业金融化-技术创新”的视角。有鉴于此,不能简单对企业的金融化行为进行“一刀切”式的管理,应根据企业金融化的期限结构差异,制定具有精准导向的政策体系,才能有效中和乃至逆转企业金融化对研发创新活动的抑制作用。

[关键词]金融化;技术创新;期限结构;脱实向虚

[中图分类号]F273.1;F275;F832[文献标识码]A[文章编号]1673-0461(2020)02-0084-08

一、引 言

中国依赖有形生产要素驱动经济的粗放模式虽曾有效实现经济长期高位增长,然而,随着物质资本投入逐步滑向边际效益递减区间,传统增长模式所带来的经济福利逐渐消弭,同时还引致了资源紧缺、环境失衡、产业结构优化滞缓等一系列问题,使我国陷入了“贫困化增长”的泥潭之中。何以实现经济二次腾飞?这需要技术进步的推动。这对于推动中国供给侧结构性改革和提高经济增长质量而言有着无可比拟的重要性。国家“十三五”规划纲要明确指出,中国经济的“发展动力要从主要依靠资本和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动”。2018年中央经济工作会议更是强调,要“大力培育新动能、强化技术创新,推动重大技术创新取得新进展,促进大众创业、万众创新上水平”。由此可见技术创新在国家战略版图中的核心地位。

何以推动技术创新?纵观世界历史上历经技术突破而成长为全球经济体的佼佼者(英、美等国),它们的腾飞都离不开金融的强力驱动[1]。Hicks(1969)[2]更是鲜明指出,英国的工业革命归根结底是金融的革命,并断言“工业革命不得不等候金融革命”。事实上,通过金融发展来推动技术创新的深刻洞见早已付诸中国的政策实践。鉴于金融在经济实践中的地位,主流的新古典经济学对其大加赞誉,认为其是“现代经济学的核心”。随着经济进程的推移,金融业在整个经济系统中所占据的权重越来越大,学者们归结了相关的典型事实[3-6],将这种现象提炼为“金融化(Financialization)”。

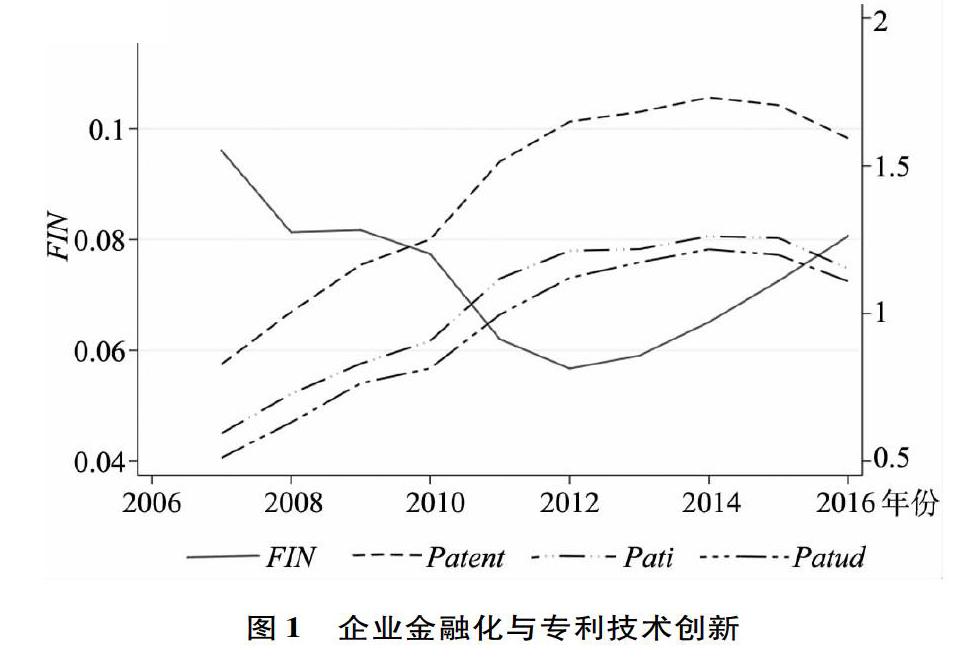

中国目前的金融化趋势如何?是否真的抑制了实体经济乃至是技术创新活动的开展?这一问题值得重点关注。为了说明问题,图1给出了2007—2016年间中国A股市场非金融类企业的整体金融化程度以及企业专利创新活动的变化轨迹。从图1中可以看到,我国上市企业的创新活动在2013年左右达到峰值之后,呈现出了一定下行势头。与企业创新活动先升后降的情况相反,我国企业的金融化水平一开始呈现下降趋势(特别是在金融危机时期下降较快),进而在2012年出现由降转升的拐点,并持续上升态势。不难看出,金融化(FIN)的下行阶段(2007—2012年)大致对应着企业创新活动的上升阶段(2007—2013年);而金融化的上升阶段(2012—2016年)则与企业创新活动的下行时期(2013—2016年)有着很大的重合区间。由此可以发现,微观企业层面的金融化现象,确实在很大程度上与自身的研发创新活动相背离,亟需政学企三界的关注。

习近平总书记在中国共产党的十九大报告中明确指出,要“深化金融体制改革,增强金融服务于实体经济的能力”。应当说,这是针对当前中国经济出现的“脱实向虚”而提出的重要要求,也深刻切合了当前创新驱动转型发展的战略导向,具有极高的理论价值和实践意义。有鉴于此,想要深刻认识到企业金融化行为的具体影响和作用机制(从創新角度而言),并在当前“脱实向虚”的整体经济生态环境下寻求一个合意的治理路径,引导金融回归实体经济,对于促进经济健康可持续发展、契合国家创新驱动战略导向而言尤为重要[7]。这需要从微观层面对企业金融化的机制等方面进行深入挖掘。微观讨论的缺失不仅无益于企业创新活动的扩展,甚至可能会引致新的问题,而对上述问题进行分析讨论,是本项研究的目的所在。

二、模型建构与经济分析

(一)基本模型的设定与推导

借鉴张成思、张步昙(2016)的研究方法,本文对企业的投资行为进行了简化处理,将企业投资分为两类:一类是涉及研发创新活动的投资;另一类则是涉及金融资产配置(即金融化)投资。在此假定下,企业面临着一个选择创新项目和金融化的投资组合(结构)问题。当然,针对此问题并非是一个“研发创新项目-金融化项目”非此即彼的选择,而是这两类项目组合的一个最优化问题。

在Demir(2009)的研究中,为了简化研究过程,将投资行为的收益率标定在了一个固定的水平上(即收益率在分析期内是基本恒定的,此时的收益率指标往往省略了下标t)。但在实际中,无论是金融资产投资收益,抑或是实体业务(创新活动)等,其收益率都是时常波动的。该研究尽管在一定程度上便捷了数理推导的过程,但也造成该了模型与现实的(部分)脱节。

综上所述,可以从式(8)中解读出确切的经济思维,TgtTt代表研发创新投资在企业总投资中所占据的比重,该比重越大,则意味着的投资行为更偏向实业(创新投资)活动,而对金融化偏好相对较弱,反之亦然。有鉴于此,TgtTt的最优比重受到如下因素影响。

企业金融化行为的相对风险程度。即企业金融化行为的波动性在金融化和研发创新资产总波动性中的占比强度(var(sjt)var(sjt)+var(sgt))。可以预见,企业金融化的风险程度越高,则企业在投资决策时会更加偏向研发创新投资,反之则反是。但就当前的经济发展状况来看,实体经济的收益率逐步走低,投资实体经济特别是技术研发创新活动的风险正逐步提升。在此条件下,研发创新活动的风险较之于金融化风险更大,企业在进行投资最优结构的决策时,会更加偏向金融化的投资行为。由前述的资源基础理论可知,在企业面临一定的资源约束线的情况下,企业增加对金融化的投资行为,则必然会在一定程度上对企业的创新研发投资活动形成一定的“挤出效应”。更重要的是,企业的经营管理者更关注于如何扩张企业的规模、利润,而对于企业价值最大化的项目关注有所减弱,这种“帝国构建”的冲动成为第一类委托代理问题的突出表征,往往会以股东的长期利益为代价来增加那些能够兑现短期业绩的投资决策,从而导致其他项目投资的资本不足。当企业的大小股东之间的利益函数差别较大时,大股东可能会通过金融投资活动来为自身获取更大的收益:更偏好将企业资源投向房地产、金融资产配置等领域,通过较为冒进的资本运营策略来获取更大的短期利益(第二类委托代理问题)。

(二)基于金融化期限结构的模型拓展

尽管上述的模型推演和经济分析为理解“金融化如何影响企业研发创新”提供了丰富的经验素材。但必须说明的是,上述分析仍有可以进一步优化的空间。具体来看,企业的投资行为(无论是企业金融化影响抑或是一般性固定资产投资)都有着明显的期限结构的差异。对此,进一步细化对企业投资的期限结构探讨,有助于更好地理解企业的金融化行为。

在前文中,假设Tgt为企业的研发创新投资,Tjt为金融资产投资,其收益率分别为sgt与sjt。在本部分中,则进一步细分了企业投资行为的风险和收益在不同期限结构下的差异性状况:设研发投资长期投资收益为sgtL,短期投资收益为sgts,金融资产长期投资收益为sjtL,短期投资收益为sjtS。为研究简便,此处假定长期投资与短期投资不存在相关性(即存在一定的独立性),则,sjt=sjtL+sgtS,sgt=sgtL+sgtS。由此,式(8)可进一步扩展为:

经过上述分解后,企业的最优投资比重的重要影响因素进一步得以凸显。决定企业最优投资结构的,还与企业金融化的收益和风险在期限上所展现出的结构差异有关。一般可以认为,长期性的金融资产投资项目较之于短期性的金融資产投资项目而言风险更小(则有var(sjtL)Ξ 从另一个角度来看,创新资产在不同期限下的收益表现与金融化资产的收益表现,在很大程度上也决定了企业的最优投资结构稳态,即要考虑企业最优投资结构,就必须考虑企业投资行为的期限结构。一般而言,长期性金融化投资的收益率较之于短期性的金融化的收益率更低(则有sjtL 三、研究设计 (一)数据来源与基本处理 为了更加全面评估特定经济变量对企业研发创新活动的影响,本文将宏观面板数据集和微观面板数据集相结合,通过“宏观-微观”数据合并的大数据集来进行研究。宏观层面,包括全国30个省、直辖市、自治区(西藏、港澳台地区除外)的产业、财政、对外贸易等经济数据,数据来源于各省的历年统计年鉴。微观层面,本文采纳了2007—2016年上市公司数据。企业财务数据来自Wind数据库,企业专利数据则来自于国泰安的“中国上市公司与子公司专利研究数据库”。 进一步地,本文删除了微观数据集中的金融企业样本、ST类企业和期间退市的企业样本,还剔除了企业的IPO效应。特别地,考虑到本文研究的特殊性(企业技术研发创新问题),使得这类研究往往需要一定的数据时限方得以展现效果。对此,本文对那些不满足数据连续五年连贯的样本进行了删除,从而得到了15 164个“企业-年度”样本观测点。为了减轻奇异值的干扰,本文对微观层面数据的所有连续变量进行了1%和99%的Winsor处理。最后,本文将“宏观-微观”层面的数据按照企业所属地(省份)进行了匹配合并。 (二)变量设定 1.被解释变量组 创新变量组(R&D和Pat)。本文以专利数量作为企业技术创新能力的衡量指标正逐步为众多学者所青睐[8-9]。本文对统计数据的三个专利层次进行了适当调整,采用了三个变量:Patent、Pati、Patud,分别代表专利创新总数、实质性技术创新(发明专利)和非实质性技术创新(实用新型+外观设计专利之和)。这种处理手法,既能考察企业的总技术专利创新水平,又能合理界分专利创新活动的层次差异,应是合适之选。当然,为了更加全面地刻画企业创新能力的变化轨迹,本文采用与企业技术创新活动密切相关的“投入-产出”指标体系,即将“研发R&D投入-专利申请数”组作为本项研究的被解释变量进行研究。 2.核心解释变量组 金融化变量组。戚聿东和张任之(2018)[10]、邓超、夏文珂和陈升萌(2019)[11]等学者采用企业特定时期内金融资产持有份额的方法来刻画企业金融化(金融资产配置),具体来看,FIN=(交易性金融资产+衍生金融资产+发放贷款及垫款净额+可供出售金融资产净额+持有至到期投资净额+长期股权投资净额+投资性房地产净额)/总资产。在刘贯春、张军和刘媛媛(2018)[12]的研究中,强调了这类指标(如本文的FIN指标)是一个具有结构性质的金融化配置指标,这也就暗含着这类指标可以根据金融资产的具体性质进行二次的“结构性”细分。正如杨筝、刘放和王红建(2017)[13]的研究,就专项地探讨了“交易性金融资产”的金融化趋向及其影响路径。该项指标的操作思路,就在于突出这类金融资产的流动性强,期限结构较短等特征,从而解析出了有增量价值的经济解释。应当说,上述思路为本文的研究提供了启发性类推逻辑:可以进一步对整体的金融化指标(FIN)进行期限结构的分解,拆解成为长期金融化(FINL)和短期金融化(FINS),FINL=(长期股权投资净额+投资性房地产净额+持有至到期投资净额)/总资产;FINS=(交易性金融资产+衍生金融资产+发放贷款及垫款净额+可供出售金融资产净额)/总资产。

3.控制变量组

本文在参考了一系列文献的基础上加入了控制变量集,以尽可能解决核心解释变量的内生性问题。微观层面的数据,包括了企业年龄(Age)及其平方项(Age2)、企业资产负债率(Lev,负债总额/资产总额)、企业总资产(Asset)、股权集中度(Equity,第一大股东集中度)资本密集度(Capital,总资产与主营业务之比)、企业总收入(Income,主营业务与其他业务收入之和)、两职合一(Mega,董事长与总经理兼任时取1,否则为0)与审计意见(Opin,审计单位出具标准无保留意见取0,否则为1);宏观层面的数据,则包括产业结构(Structure32,第三产业产值与第二产业产值的比值)、财政科技投入强度(TFI,地方财政科技投入总额与当地GDP的比值)与外商直接投资(FDI)等。

四、实证结果及经济解释

(一)基准回归

在表1的基准回归结果中,本文对“企业金融化-研发创新”的分析范式进行了实证检验。在之中,本文采取了逐层递进的回归方法:初始回归中仅控制了时间和行业固定效应,进而再纳入控制变量集,以确保实证结果的稳健。

具体来看,企业的金融化行为对企业的技术创新“投入-产出”体系都造成了较大的负面影响。指标L.FIN无论是在没有纳入控制变量集的模型抑或是纳入了控制变量集的模型中,系数都为负值且均高度显著(通过了1%的显著性检验)。在未纳入控制变量集的模型中,L.FIN对研发投入R&D的回归系数是-0.029,对三档层次的技术创新产出活动(lnpatent、lnpati、lnpatud)的影响分别为-1.546、-1.021和-1.204;而在纳入了控制变量集的模型中,企业金融化对研发投入R&D的抑制作用为-0.040,对专利总数(lnpatent)的影响系数为-1.182,对实质性专利创新——发明专利(lnpati)的影响系数为-0.851,对低端专利创新(lnpatud)的系数为-0.860。这说明在纳入了控制变量后,金融化对企业创新有影响的因素被吸收,从而使得L.FIN的回归结果更加准确有效,企业的金融化程度越高,则对研发创新活动的抑制越明显。

本文认为,第一,根据基础资源理论,不同资源之间存在互补、互代、增益和抵减的关系。在资源边界约束下明晰的前提下,研发创新活动与金融化(金融资产配置)之间存在着一定程度的非此即彼的“替代效應”。如若企业更加偏好金融化行为,那么资源大量流入金融领域的代价便是流入研发创新领域的资源显著减少。第二,在当前的金融业超额回报率和实体经济低迷回报率的“利润剪刀差”格局下,逐利动机将驱使企业将那些计划投入到研发创新领域的资源转移到金融投资领域中去,这种投资组合的重新配置将导致研发创新投资的减少和金融化程度的加深[14]。第三,过度的企业金融化会强化企业经营管理战略的短视性特征,从而放弃了创新性资本流动的自主性原则,进而服从资产的获益性流动偏向,企业的经营管理者的薪酬逐步与长期(创新活动)收益脱钩,反而与短期的金融资产配置收益建立起更为紧密牢固的关联[15]。如此一来,企业经营管理者自然会降低对那些具有长期性特征的创新活动的关注度,由此展现出典型的“挤出效应”。对此,谢家智、王文涛和江源(2014)[16]还总结道,企业的金融化行为会对内部的治理决策结构造成潜移默化的影响,使得企业的治理模式更加偏向短期金融投资而非长期创新决策,企业自身研发创新的主观能动性不断被削弱,降低了企业的“研发投入-创新产出”绩效。

特别地,亚琨、罗福凯和李启佳(2018)[17]的研究认为,研发创新活动的失败责任与企业经营管理层直接相关,而金融投资的受损尚可归咎至外部经济环境的干扰[18]。因此,企业对金融化的风险容忍度较之于研发创新活动而言更高。在这种扭曲的风险容忍激励下,推迟研发创新投资并转向金融化战略多成为企业的“理性之选”。本质上来说,企业进行金融化的目的就在于趋利避害。但这种对金融风险的过度容忍,使得企业一单位资源投入到金融领域中所承担的风险甚至不亚于研发创新的风险,这对于当前经济政策不确定性高,金融投资风险逐步高企的中国经济而言,更是如此。由此,在企业金融投资风险逐步升高的情况下,势必会影响到企业正常的生产状态,从而进一步恶化了研发创新的内部环境。

(二)基于期限结构差异的检验

从实证结果来看,无论是短期金融化(FINS)抑或是长期金融化(FINL)指标,都对企业的研发创新展现出了负面抑制作用(表2),但从不同期限的影响力大小来看又有所不同。对于短期金融化而言,其对研发创新的抑制作用主要集中在短期,模型M(1)—M(4)中,L.FINS对研发投入(R&D)的系数为-0.041且高度显著,对总专利产出和实质性专利活动的系数分别为-0.721和-0.665(均通过了5%的显著性检验);而L2.FINS对研发投入(R&D)的影响并没有通过显著性检验,对实质性专利产出的的影响的较弱(系数为-0.646,t值为1.80),对非实质性专利创新起到了边缘显著的抑制作用系数。对于长期金融化而言,其尽管在短期中会抑制研发投入(系数为-0.028,t值为-2.68),但并不会对创新产出活动造成阻碍;而L2.FINL在长期中则对研发创新产出展现出了一定强度的抑制作用,对总专利lnpatent的回归系数为-0.856(1%水平统计显著),对实质性专利创新lnpati回归系数为-0.209(t值偏小,没有通过显著性检验),对非实质性专利创新lnpatud回归系数为-0.556(5%水平统计显著)。这也说明,尽管长期金融化会对企业的研发创新造成一定的减益效果,但这种对总创新活动的减益主要是依靠抑制非实质性发明专利来实现的,其对企业的核心技术竞争力的抑制作用并不足够明显。

从长短期金融化在时间序列上的叠加效应来看,短期金融化对研发投入(R&D)的有效影响为-0.041,而长期金融化为-0.028。从专利创新产出角度来看,短期金融化对总发明专利创新的有效作用为-1.367(=-0.721-0.646),对实质性专利创新活动的影响为-0.665,对非实质性专利创新活动的影响为-0.654,而长期金融化的叠加影响系数对专利创新总量和非实质性创新的影响分别为-0.856、-0.556,而对实质性专利创新活动的冲击得不到经验证据的支持。因此,可以得出结论,企业的长期金融化水平对研发创新的抑制作用相对较小(主要体现在非实质性创新活动中),而短期金融化对研发创新的不利扰动则较为明显(主要是靠抑制实质性创新活动来实现的)。

[7] 韩江波.创新驱动经济高质量发展:要素配置机理与战略选择[J].当代經济管理,2019(8):6-14.

[8] 吴非,杜金岷,杨贤宏.财政R&D补贴、地方政府行为与企业创新[J].国际金融研究,2018(5):35-44.

[9] 王永钦,李蔚,戴芸.僵尸企业如何影响了企业创新?——来自中国工业企业的证据[J].经济研究,2018(11):99-114.

[10] 戚聿东,张任之.金融资产配置对企业价值影响的实证研究[J].财贸经济,2018(5):38-52.

[11] 邓超,夏文珂,陈升萌.非金融企业金融化:“股价稳定器”还是“崩盘助推器”[J].金融经济学研究,2019(3):120-136.

[12] 刘贯春,张军,刘媛媛.金融资产配置、宏观经济环境与企业杠杆率[J].世界经济,2018,41(1):148-173.

[13] 杨筝,刘放,王红建.企业交易性金融资产配置:资金储备还是投机行为?[J].管理评论,2017,29(2):13-25,34.

[14] 王红建,曹瑜强,杨庆,等.实体企业金融化促进还是抑制了企业创新——基于中国制造业上市公司的经验研究[J].南开管理评论,2017,20(1):155-166.

[15] MONTGOMERIE J. Bridging the critical divide: global finance, financialisation and contemporary capitalism[J]. Contemporary politics, 2008, 14(3): 233-252.

[16] 谢家智,王文涛,江源.制造业金融化、政府控制与技术创新[J].经济学动态,2014(11):78-88.

[17] 亚琨,罗福凯,李启佳.经济政策不确定性、金融资产配置与创新投资[J].财贸经济,2018(12):95-110.

[18] 杜勇,张欢,陈建英.金融化对实体企业未来主业发展的影响:促进还是抑制[J].中国工业经济,2017(12):113-131.

[19] 何红霞,武志胜,吕洋.金融行业对实体经济行业的尾部风险溢出效应[J].广西财经学院学报,2019(3):56-64.

[20] 文春晖,任国良.虚拟经济与实体经济分离发展研究——来自中国上市公司2006—2013年的证据[J].中国工业经济,2015(12):115-129.

Abstract: Based on the practical requirements of China's economic innovation-driven transformation, this paper studies the impact of enterprise financialization on its own technological innovation activities. Firstly, this study constructs a steady-state model of enterprise investment activities to study the relationship between enterprise financialization and technological innovation activities, introduces the perspective of financial term structure differences into the model, and obtains the possible heterogeneous effects of financial term structure differences. Further, this paper validates the data set of Shanghai and Shenzhen A-share listed companies from 2007 to 2016. The study finds that the long-term financial behavior of enterprises does not inhibit technological innovation activities significantly, while the short-term financialization has obvious effect of reducing innovation profit, thus discovering the structural performance under the term difference of financialization, and further expanding the view of the existing literature on "enterprise financialization-technological innovation". In view of this, we cannot simply manage enterprise's financialization behaviors in a "one-size-fits-all" way. We should formulate a policy system with precise orientation according to the differences of the term structure of enterprise's financialization, in order to effectively neutralize and even reverse the restraints of enterprise's financialization on R&D innovation activities.

Key words: financialization; technological innovation; term structure;being distracted from their intended purpose

(责任编辑:蔡晓芹)