操作中体验 思考中提升

——数学拓展课“智取数棒”案例分析

2020-04-15王雪晴吴玉兰

王雪晴 吴玉兰

【课前思考】

小学数学教材中有一些开放性习题设计得非常巧妙,蕴含了丰富的数学方法和思想。如果以拓展课的形式开展学习、探究活动,既可以避免单一沉闷的做题模式,又可以开阔学生的眼界,发展学生的思维。

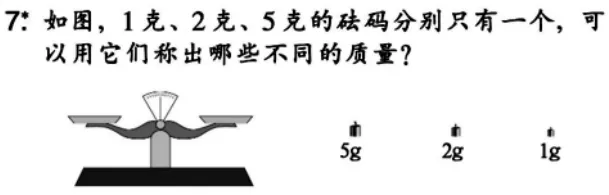

例如,浙教版《数学》二年级下册中有这样一道题:

再如,浙教版《数学》五年级上册中有这样一道能力题:

两道题虽然内容和难度上有所区别,但也有诸多相似之处:第一,难度上两道题均属于提高题,对学生思维有一定的挑战性;第二,内容上都是通过不同数码间的组合来得到更多的数,渗透了位值思想和组合思想。

基于这两道题的启发,笔者设计和开发了“智取数棒”数学拓展课。根据二、三年级学生特点,内容设计为:用1~10 号数棒摆数,探究“如何用尽可能少的数表示更多连续的数”这一问题。整节课力图让学生经历“提出猜想—操作验证—总结策略—发现规律”的过程,积累活动经验,提升数学表达能力,发展抽象思维和审辨思维。同时,在生活实例中,完成数学知识的生活回归,体会数学的实际应用价值。

【教学过程】

一、认识数棒,感知方法

1.游戏热身,明确数棒可以表示数。

(1)认识数棒。

师:今天老师为大家准备了数棒。这是* 号数棒,表示*。(PPT 逐一呈现1~10 号数棒)

师:接下来我们比一比眼力。待会儿屏幕出现一些数棒,请大家快速报数。

(学生看数棒报数)

师:最后一幅图怎么那么快就知道了?

(2)揭示课题。

师:看来,一根数棒能表示一个数,几根数棒组合也能表示一个数。(板书:组合)这节课我们就一起用数棒来摆数。

2.初次操作,熟悉数棒的作用。

师:如果用数棒表示“6”,你有几种不同的方法?试一试。

(结合学生的回答,PPT 依次呈现4 种不同表示方法)

师:为什么2+2+2 不可以?

生:每种数棒只有一根。

师:看来同样表示6,我们既可以用一根数棒来表示,也可以用几根数棒组合起来表示。

【评析:数棒是本节实验课的主要学具。本环节采用报数游戏和活动操作两种形式,在充分调动学生学习兴趣的同时,加深学生对数棒的认识,明确数棒在这节课中的作用,感受“一个数既能用一根数棒来表示,也可以用几根数棒组合起来表示”,为后面用数棒组合起来表示数做铺垫。】

二、初次活动,探索策略

1.提出问题,进行猜想。

师:如果现在要把1~7 都表示出来,你觉得需要选几根数棒?

生:7 根。

师:把1~7 号全选出来,很方便的方法。有不同的想法吗?

生:6 根。(追问:哪6 根?)

生:1~6 号全选出来,“7”就用1 号加6 号表示。

师:“7”就用1+6 组合来表示,好方法。

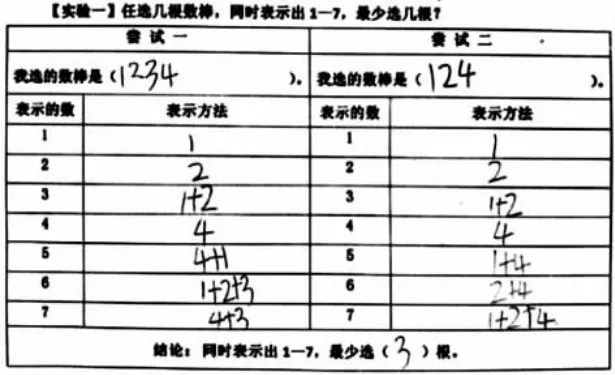

2.自主探究,分享交流。

(1)独立研究:最少需要几根数棒,就能把1~7 都表示出来。

活动建议:

①想:1~7 分别怎么表示。

②选:选你觉得必选的数棒。

③写:用数或算式记录取法。

④调:如果有更少的情况,在“尝试二”中调整。

(2)小组交流:①说:你的方

法(根数最多的先说)。②想:怎样让数棒尽可能少。

(3)全班交流:用手势表示你们小组最少用了几根(有4 根、3根)。先请多的小组来分享,谁愿意把你们的想法和大家分享?

学生方法一:

生:我们一开始选了5 根,后来调整成了4 根。

师:你们为什么要进行这样的调整?

生:因为5 可以用1+4 代替。

师:哦,看来能用其他组合来代替的数可以不选。

学生方法二:

生:我们也是选4 根的,但是选法和前面的组不一样。

学生方法三:

生:我们一开始选了4 根,后来发现选1、2、4 三根就可以。

师:选3 根真的可以吗?我们一起来看一下。(带领全体学生一起查一遍)看来3 根数棒真的可以表示7 个数。还有更少的吗?

生:不可能更少了,因为1 是一定要选的,其他再选一根,两根小棒最多也只能表示3 个数。

3.提炼方法。

(1)对比观察:同时投影以上三幅作品,并请学生对比观察,说说有什么发现?

生:有一些数可以加起来表示的,就不用再选了。比如3 能用1+2 表示的,就不用再选3 了。

(2)逐一验证。

师:看来你们觉得要让数棒最少,能组合表示的就不用选,不能组合表示了再去选。那么哪些数可以通过组合来表示,哪些不可以?我们一起来看看。

师:1 怎么表示?

生:只能用1 表示,所以1 号数棒必须选。

生:2 等于1+1,但是数棒不能重复使用,所以只能用2 号数棒来表示,2 号数棒也必须选。

生:3 可以用1+2 表示,3 号数棒就不用选了。

师:3 能用组合表示了,可以不选。4 呢?

生:要选,因为1+2 最多只能表示到3,4 表示不出。

师:哦,不能用组合表示了,就要选了。剩下的数棒该怎么选?用刚才的方法说给同桌听一听。(学生交流基础上板书5~7 的选择情况)

(3)提炼方法。

师:怎样选用的数棒最少?谁能用简洁的语言来说一说。

生:能组合表示的就不选,不能组合起来表示了,再选数棒。

(根据学生的回答板书:能组合表示,不选;不能组合表示,要选)

小结:看来,能组合时不选,不能组合时再选,用这样的方法选数棒,所用数棒是最少的。

【评析:新课程改革下的数学课程,重视学生活动经验的积累。本环节以“表示1~7 最少需要几根数棒”做为任务驱动,学生在自由猜想、自主探究、分享交流、观察对比的过程中,总结出取数策略;在操作、调整、审辨的过程中一步步接近问题的“真相”,体会有序思考,获取解决问题的策略,积累活动经验。】

三、再次探究,运用策略

1.独立探究。

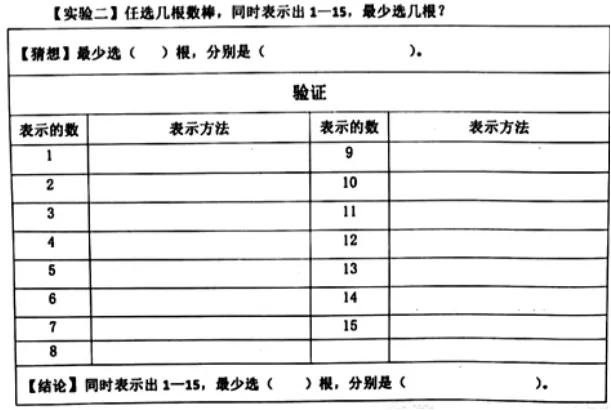

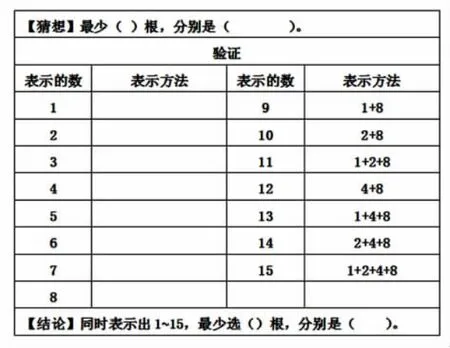

(1)提出问题:只用1、2、4 三根数棒就能表示1~7,如果要表示出1~15,最少要几根呢?

(2)独立探究。

活动建议:

①想:1~15 分别怎么表示。

②试:能动脑的动脑想;有困难的用数棒试一试。

③写:用数和算式表示你的取法。

(巡视发现:大部分学生能用刚才的方法逐一表示1~15,小部分学生发现1~7 不用重复思考了,直接思考8~15 怎样表示)

2.交流整理。

生:我用刚才的方法,从1 开始想,1 和2 都要选,3=1+2,4=1+3……

生:不用这么麻烦的。刚才我们已经用1、2、4 表示了1~7,所以我们不用再去管这7 个数了,直接去想8~15 怎么表示就好。用1、2、4 不能表示8,所以8 要选。选了8 以后,就和刚才的同学一样,直接能组合表示到15。

师:你们真能干,知道利用已有的成果去研究新问题。两位同学都想到了选8 号数棒,你们的想法也是这样吗?你们是怎样想到的呢?

生:因为8 不能由1、2、4 组合表示了,所以必须得选8。选了8 以后,发现9、10、11、12、13、14、15 都能组合表示出来了,所以不用选。

师:哦,看来也是用了刚才的方法,不能组合表示的必选,能组合表示的不选,这样就能选到最少的数棒了。

【评析:本环节是已有方法与经验的再应用,引导学生用第一次活动中得到的经验解决新问题。活动的开展考虑到了学生的差异,有困难的可以用小棒摆一摆,帮助思考。这样的设计,既使能力强的学生从操作走向理性的思考,又使有困难的学生有学具可依,满足了不同学生的个性化需求。同时,反馈时引导学生进行策略的优化,梳理最佳解决方案,使学生的思维进一步深入。】

四、观察思考,拓展延伸

1.提出问题:再选一个数,继续表示尽可能多且连续的数,你会选哪个数?能表示哪些数?

2.独立思考(完成《学习单》第三部分)。

3.发现规律。

师:从表格中能发现什么?

生:选择的数中,后面一个数=前面一个数×2。

生:能表示的最大的数就是所有数加起来。

生:最大的数×2-1 就等于能表示的最大的数。

师:你们真会思考。原来所选的数之间有两倍的关系,选择的数和能表示的数也有联系。选数棒游戏里,竟藏着这么多奥秘。

4.课堂小结。

(1)今天这堂课学了什么?

(2)我们是怎样选数棒的?

师:能组合的不选,不能组合再选,这样,就能用最少的数表示出尽可能多的数。像这样的例子,生活中也有很多。比如:人民币、罗马数、计算机编码、天平砝码……

【如果前面环节“先给定要表示的数再去选数”是一种逆向思维,那么本环节“用给定的数去表示更多的数”就是一种顺向思维。思维的转换,有利于学生高阶思维的培养。同时本环节结合生活实例感受“用尽可能少的数码能表示能多的数”的数学思想,体现了数学的实际应用价值,实现了数学知识的生活回归。】