玉米种子内部拟轮枝镰孢菌抗性的QTL定位

2020-04-15马培培周子键赫可伟宋云霞吴建宇

马培培,周子键,赫可伟,宋云霞,吴建宇

(河南农业大学 农学院,河南 郑州 450002)

玉米种子是农业生产中重要的生产资料之一,种子的质量是确保农业生产的重要前提和基础。到目前为止,发芽率和纯度被认为是种子质量的主要指标。带菌种子会缩短其贮藏时间,造成种子劣变,发芽率降低,引起苗期病害,此外种子所携带病菌也是许多病害的初侵染源[1-3]。拟轮枝镰孢菌(Fusariumverticillioides)是玉米重要的种传病原真菌之一,严重影响玉米产量和人畜安全。种子表面的病原菌可以通过消毒和包衣控制,然而种内潜伏的拟轮枝镰孢菌很难通过化学防控的方法解决[4]。因此,研究玉米种子内部对拟轮枝镰孢菌的抗性机制,挖掘、利用抗病基因资源并选育相应的抗病品种,具有重要的理论和生产意义。

针对玉米种子的抗性,一些遗传研究工作相继被报道。张继敏[5]对玉米接种黄曲霉,通过对重组自交系(Recombinant inbred line,RIL)群体进行连锁分析,检测到6个玉米黄曲霉的抗性QTL(Quantitative trait loci),分别位于第4、5、6、8、10号染色体。OUNOLA等[6]通过连锁和关联作图研究玉米Lipoxygenases(LOXs)基因对黄曲霉毒素积累的影响,共鉴定出13个位点。琚铭[7]利用RIL群体通过种子浸泡菌液法接种,在3个环境进行抗性鉴定,定位出8个QTL,其中有5个QTL与已报道的玉米穗腐病抗性QTL位点一致,另外3个QTL是种子抗性所特有的。这些研究都集中在种子对外部拟轮枝镰孢菌的抗性上,关于种子内部对拟轮枝镰孢菌的抗性研究鲜有报道。为此,以玉米RIL群体为试验材料,创造携带拟轮枝镰孢菌的种子并于室内培养,以发病等级为指标,对玉米种子内部抗拟轮枝镰孢菌QTL进行定位,旨在进一步阐述玉米种子抗病机制,比较玉米种内与种外抗性差别,为玉米抗病遗传改良提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

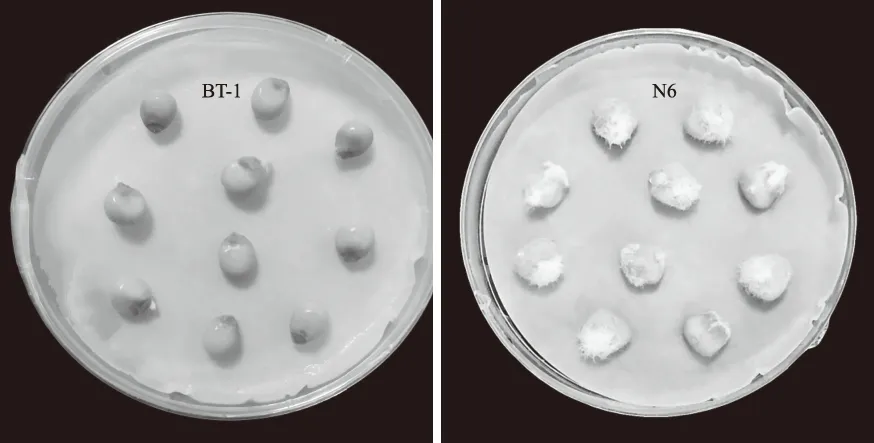

以抗病玉米自交系BT-1与感病玉米自交系N6(图1)构建的RIL群体(F10)及2个亲本为遗传研究材料。其中,自交系BT-1来源于骨干自交系8085,属于苏湾血缘。自交系N6是黄早4的改良材料,属于塘四平头血缘,对多种病害高感但具有较好的综合农艺表现。2个亲本自交系BT-1和N6分别对种内潜伏拟轮枝镰孢菌具有较高和较低的抗性。河南农业大学吴建宇教授课题组前期已经构建了该RIL群体的遗传连锁图谱[8],并进行了一些相关性状(种子[7]、穗长[9]、株高及穗位高[10])的分析。

图1 抗病玉米自交系BT-1和感病玉米自交系N6的拟轮枝镰孢菌感染情况Fig.1 Fusarium verticillioides infection grades of disease resistant maize inbred line BT-1 and susceptible maize inbred line N6

1.2 试验设计

RIL群体以及2个亲本被种植在河南农业大学科教园区(郑州:2016年春播、2016年夏播、2017年夏播、2018年夏播,依次标为环境Ⅰ、环境Ⅱ、环境Ⅲ、环境Ⅳ),行长2 m,行间距0.67 m,每行播种10株。采用随机区组设计,种植2个重复。采用单粒播种并进行标准田间管理。采用DONG等[11]的方法利用拟轮枝镰孢菌对生长中的玉米果穗进行预接种(图2)。使用5×106个/mL的拟轮枝镰孢菌孢子悬浮液对授粉后15 d的玉米果穗进行穗腐病接种。

图2 玉米果穗接种拟轮枝镰孢菌的部位Fig.2 Fusarium verticillioides inoculation site of maize ear

通过注射法将1 mL接种液接种到RIL群体以及2个亲本自交系的果穗中部,每个材料接种10穗。接种后的果穗用纸胶带封住伤口,以减少周围环境对发病的影响。

1.3 调查方法

将收获后的玉米风干,从每个穗子接种点的上方、左侧和右侧分别选取10个毗邻穗腐症状籽粒的无明显发病症状的种子(以保证这些种子携带近似的拟轮枝镰孢菌),用75%乙醇浸泡30~50 s,然后用3%的次氯酸钠浸泡1 min。用清水清洗3遍种子,并将其放在培养皿中的干燥滤纸上(每个培养皿放置2层滤纸)。10颗种子胚朝下,并加入4 mL无菌水,每个材料做3个重复。将培养皿密封后,放入培养箱中26 ℃恒温培养。培养5 d后,参考琚铭[7]的方法对材料的发病等级进行评估,并将发病等级划分为1、3、5、7、9共5级。RIL群体鉴定的具体材料数和重复如表1所示。

表1 RIL群体表型鉴定的材料数和重复Tab.1 Material number and replication for phenotypic investigation of RIL population

1.4 抗性QTL定位分析

RIL群体10条染色体的遗传图谱包括207个SRR(Simple sequence repeat)标记位点,图谱总长为1 820.8 cM,标记平均间距为11.7 cM。采用QTL IciMapping 4.0软件[12]和完备区间作图法,在步长1 cM、PIN=0.05的参数下,以2.5为LOD阈值检定主效QTL。如果同一染色体不止一个QTL,则参照MCINTOSH[13]的方法命名,即q+性状名称缩写+染色体+编号。

2 结果与分析

2.1 RIL群体种内拟轮枝镰孢菌抗性的表型分析

通过对RIL群体4个环境的表型数据联合分析发现,种内拟轮枝镰孢菌培养后种子的发病等级基本符合正态分布(图3)。其中RIL群体的玉米种子对种内拟轮枝镰孢菌的抗性发病等级大部分集中在3~5级,发病等级高于7的高感材料相对较少,仅有0.94%。

图3 RIL群体发病等级分布Fig.3 Frequency distribution of disease grade in RIL population

对RIL群体4个环境的表型进行描述性统计分析,发现RIL群体的发病等级范围在1~9级,单环境的广义遗传力在0.84~0.88,联合分析的遗传力为0.74(表2)。总的来说遗传力都相对较高,说明玉米种子内部对拟轮枝镰孢菌抗性是复杂的数量性状,主要受遗传因素控制。

表2 RIL群体4个环境表型的描述性统计Tab.2 Descriptive statistics for RIL population phenotypes in four environments

2.2 玉米种子内部拟轮枝镰孢菌抗性的QTL分析

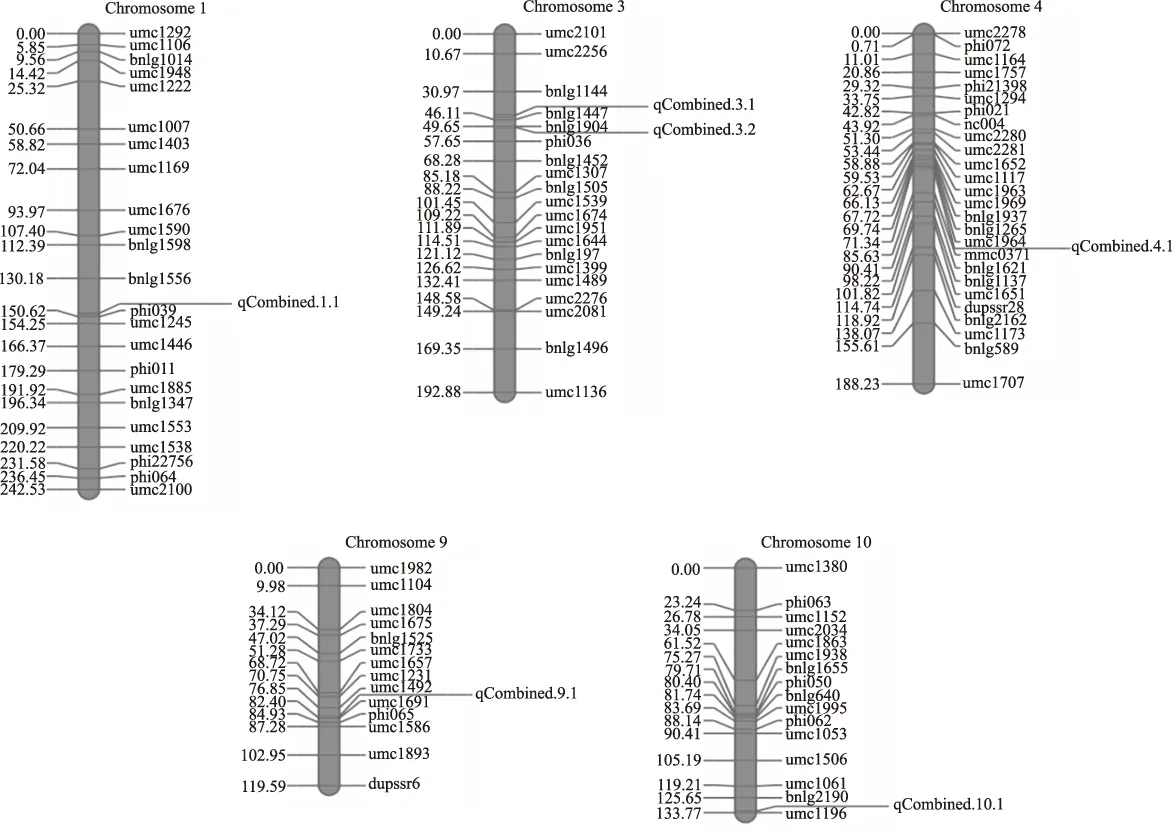

从表3可以看到,4个环境共检测到10个QTL位点,分别位于第2、4、6、8、9、10染色体上,解释2.59%~7.21%的表型变异,其中位于第2染色体上的有3个QTL。利用4个环境表型的最佳无偏估计值,对玉米种子内部拟轮枝镰孢菌抗性QTL进行联合分析。对RIL群体室内表型4次联合后共定位到6个种内抗性QTL位点,分别位于第1、3、4、9、10染色体上,解释的表型变异范围为1.32%~7.62%。其中,在第3染色体上定位出2个QTL。在4个环境中位于标记umc1964—mmc0371的QTL在第1个环境及联合分析中均被检测到,解释了7.21%的表型变异。在4个环境中位于标记umc1492—umc1691的QTL在第4个环境及联合分析中均被检测到,解释了6.64%的表型变异。

表3 4个环境中玉米种子内部拟轮枝镰孢菌抗性QTL检测结果Fig.3 QTL mapping for maize seed internal Fusarium verticillioides resistance in four environments

效应最大的QTL位于第3染色体bnlg1144—bnlg1447,解释了7.62%的表型贡献率,抗病效应来自于抗病亲本BT-1(图4)。除此之外,发现的6个QTL中,有3个的抗性来自于感病亲本N6。上述结果表明,种子内部对拟轮枝镰孢菌的抗性是一个微效多基因控制的数量性状。

图4 4次联合检测到的QTL位点在染色体上的分布Fig.4 Chromosomal distribution of QTL detected for seed internal resistance by combined analysis

将上述QTL与课题组前期定位的种子外部对拟轮枝镰孢菌抗性QTL[7]进行比较(表4),发现qSIR4是不同性状所共有的一致QTL,表明其可能在不同组织均具有对拟轮枝镰孢菌的抗病效应,说明种子内部抗性与外部抗性有一定的关系。qSIR1、qSIR3-1等5个QTL并未在种子外部抗性定位中检测到,说明其是种子内部对拟轮枝镰孢菌抗性的特有QTL,表明种子内部对拟轮枝镰孢菌的抗性具有与外部抗性不同的机制。

表4 玉米种子内部与外部对拟轮枝镰孢菌抗性QTL的比较Fig.4 Comparison of QTL results of internal and external resistance of maize seeds to F.verticillioides

3 结论与讨论

拟轮枝镰孢菌(F.verticillioides)能侵染发育中的玉米籽粒,从而引起玉米穗腐病,严重影响玉米的产量。当人畜食用没有症状但受真菌侵染的玉米或侵染玉米加工的产品时,会摄入真菌毒素,引起中毒、致癌,严重时甚至致命。研究发现,玉米种子仅仅表面消毒不能去除内部的拟轮枝镰孢菌,因此有报道将其称之为种传真菌[14]。据报道,大部分玉米被拟轮枝镰孢菌无症状侵染,且大多数的玉米地块超过90%的玉米被感染,且无症状感染(内部潜伏拟轮枝镰孢菌)比有症状感染(表现为穗腐病、种子干瘪等)更普遍[15-19]。由于表面消毒和肉眼挑选等手段无法解决种内潜伏拟轮枝镰孢菌的问题,鉴定优异抗源并开展遗传研究,进而培育抗拟轮枝镰孢菌的玉米新品种,对于阻断拟轮枝镰孢菌病害的系统侵染以及保障人畜的健康安全具有重要意义。

课题组在之前进行种子抗性研究时发现,清水对照种子进行表面消毒后培养,部分材料仍然出现明显的真菌感染表型,且这种现象并不集中在对外部真菌抗性较差的遗传材料上[7]。因此,推测玉米种子内部对拟轮枝镰孢菌的抗性可能与外部对拟轮枝镰孢菌的抗性并非完全一致。后续的抗性鉴定表明,大多数自交系材料对内部携带拟轮枝镰孢菌的抗性表现与外部接种时的抗性相比,并不完全一致。因此,课题组将种子内部对拟轮枝镰孢菌的抗性作为一个独立的性状并开展抗性遗传研究。

采用果穗大田预接种,收获后选取无穗腐症状种子,表面消毒后恒温培养,对玉米种子内部拟轮枝镰孢菌抗性进行鉴定。以玉米骨干自交系BT-1和N6为亲本构建的RIL群体为材料,通过4个环境的联合分析,检测到6个控制玉米种子内部对拟轮枝镰孢菌抗性的QTL位点,分别位于第1、3、4、9、10染色体上。琚铭[7]利用同一套RIL群体对玉米种子进行接种后鉴定,定位到8个种子外部抗性QTL,其中第4染色体上的QTL与本研究一致。上述结果表明,玉米种子内部对拟轮枝镰孢菌的抗性是独立的性状。

数量性状由微效多基因控制,往往效应较小且容易受环境影响。通过4个环境的联合分析定位到6个QTL,表型贡献率在1.32%~7.62%。SSR分子标记遗传图谱定位的QTL区间较大,因此,下一步需要进一步扩大定位群体,增加环境数量,提高遗传图谱的标记密度,以增加定位的精度。在此基础上克隆抗病QTL,加深对抗病机制的认识,为抗病遗传育种工作奠定基础。