DR腰椎侧位片与MRI对椎间盘后缘轮廓征显示的对比研究

2020-04-12苏明忠陈盛亮

苏明忠 陈盛亮

广东省潮州市中医医院放射科,广东潮州521000

腰椎间盘突出症是由退行性改变、损伤、椎间盘自身解剖特点、腰骶先天异常等因素所引起的[1-2],以腰痛、下肢放射痛、马尾神经症状为主要临床症状,还会出现腰部活动受限等情况[3],严重影响到患者的生活质量。以往临床上采用传统X线检查仅能根据间接征象诊断椎间盘病变,近年来随着数字成像技术和计算机技术的不断发展和成熟,在传统放射领域取得了较大的进展,有效地提高了图像质量。后缘轮廓征是指椎间盘向后突出的软组织密度影,本研究旨在分析椎间盘后缘轮廓征的临床诊断价值,将数字化X线摄影(digital radiography,DR)腰椎侧位片和磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)检查进行对照研究,择取80例腰椎间盘突出症患者作为研究对象,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1~12月我院接收的腰椎间盘突出症患者80例开展本次研究。其中男36例,女44例;年龄30~74岁,平均(53.5±8.5)岁。纳入标准:所有患者均符合临床关于腰椎间盘突出症的诊断标准,并经术中检查证实;所有患者均存在腰骶部疼痛、下肢放射痛、间歇性跛行等临床症状;均符合DR、MRI检查适应证。排除标准:存在腰部其他病变、骨性疾病的患者;体内存在金属物品、植入心脏起搏器的患者;依从性差、中途退出本研究的患者。

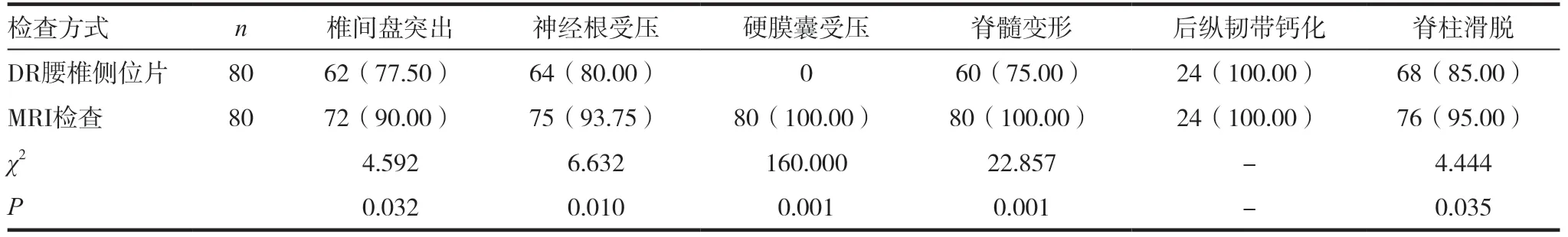

表1 椎间盘征象检出情况比较[n(%)]

1.2 方法

DR腰椎平片:采用上海锐珂生产的数字化医用X线摄影系统(DRX-NOVA),患者仰卧或侧卧于检查床上,取腰椎正、侧位图像,必要时加摄腰椎双斜位平片。摄影条件:腰椎正位:电压为75~80kV,电流为15~40mAs;侧位图像:电压、电流分别为85~90kV、30~60mAs。

MRI检查:采用德国西门子公司生产的Avanto 1.5T核磁共振机,对腰部进行常规的冠状面、矢状面及横断面扫描,对椎管路径及椎间盘情况进行观察,扫描序列参数:T1WI序列:TR、TE分别为610ms、30ms;T2WI序列:TR、TE分别为3500ms、85ms。

由两名经验丰富的高年资医师双盲阅片,观察腰椎间盘征象,对平片上椎间盘后缘软组织影和形态情况进行观察统计,观察MRI图像上椎间盘突出情况和信号强度。

1.3 评价指标及判定标准

观察不同检查方式的腰椎间盘征象,比较DR腰椎侧位片、MRI检查的椎间盘后缘轮廓征检出情况。

1.4 统计学处理

应用软件SPSS21.0进行统计学分析,计数资料采取[n(%)]表示,采用χ2检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 椎间盘征象检出情况

MRI检查在椎间盘突出、神经根受压、硬膜囊受压、脊髓变形、脊柱滑脱等征象上的检出率均比DR腰椎侧位片高,P<0.05;两种检查方式的后纵韧带钙化检出率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2 DR腰椎侧位片

80例患者400个椎间盘中,共观察到椎间盘后缘轮廓征130个(32.50%)。以后突软组织影形态进行划分,其中尖角形24个(18.46%),软组织影为尖角状,往椎管内方向突出;等宽形54个(41.54%),软组织影的宽度与椎间隙一致,并向后突;下坠形20个(15.38%),软组织影为囊袋状,向后下方突出;窄基形32个(24.62%),软组织影为“哑铃状”,后突。椎间盘轮廓最后缘与对应两椎体后缘连线的垂直距离≤2mm共10个(7.69%),2~3mm共12个(9.23%),3~4mm共13个(10.00%),>4mm共40个(30.77%)。见图1。

图1 DR腰椎侧位片显示:椎间盘后缘轮廓分别为下坠形、窄基形、尖角形、等宽形

2.3 MRI检查结果

80例患者400个椎间盘中,MRI检查结果显示,椎间盘突出144个(36.00%),膨出44个(11.00%);椎间盘T2信号减弱172个(43.00%),明显减弱62个(36.05%)中可见椎间盘后缘轮廓征36个(58.06%),减弱110个(63.95%)中可见椎间盘后缘轮廓征64个(58.18%),椎间盘后缘轮廓征检出率为25.00%(100/400)。见图2。

图2 MRI检查T2WI信号显示:L2~3、L3~4、L4~5、L5~S1椎间盘信号明显减弱、减弱

2.4 DR腰椎侧位片检出情况在MRI检查中所占比例

DR腰椎侧位片显示的椎间盘后缘软组织影≤2mm的椎间盘中未发现椎间盘突出或膨出情况,2~3mm的椎间盘12个中出现突出1个,膨出7个;3~4mm的椎间盘13个中突出6个,膨出7个;>4mm的椎间盘40个均为突出。DR腰椎侧位片的椎间盘后缘轮廓征检出情况在MRI检查中所占比例为69.15%(130/188)。

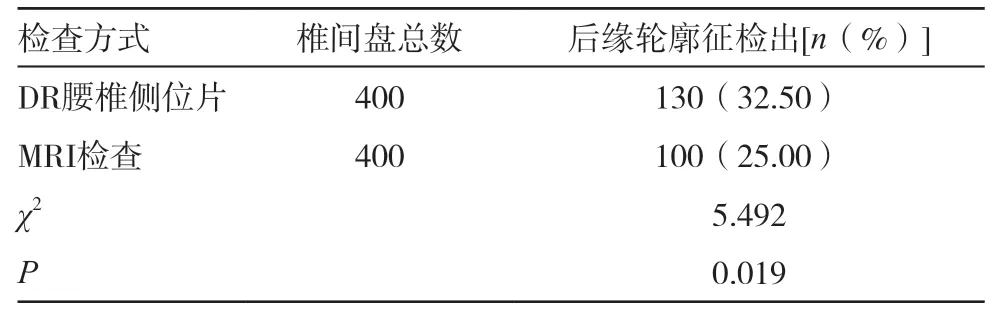

2.5 DR腰椎侧位片、MRI检查的后缘轮廓征比较

两种检查方式的后缘轮廓征检出率比较差异明显(P<0.05)。见表2。

表2 DR腰椎侧位片、MRI检查的后缘轮廓征比较

3 讨论

腰椎间盘的组成部分主要为髓核、纤维软骨、透明软骨板、多层胶原纤维等[4],随着年龄的增长,髓核开始脱水变性,出现纤维环裂隙、周围韧带松弛等退行性改变情况,在挤压、负重等作用下会增加椎间盘内压,引起纤维环破裂、髓核突出[5-6]。

DR是一种在计算机控制下直接进行数字化X线摄影的新技术,其能够根据临床需要进行图像后处理,促使模拟X线图像转变为数字化X线图像,同模拟X线图像比较,具有数字图像密度分辨率高、空间分辨力较高、检测效率高、成像速度快、低辐射量、低噪声率等优势,并能有效解决图像存档管理和传输问题,极大地提高了工作效率,为临床重症、急症患者的诊治提供便利。

随着临床医疗技术、影像学技术的不断发展,MRI检查在临床中的应用越来越广泛,其利用核磁共振能够获得任何方向的断层图像,获取到更多丰富的信息。MRI检查的软组织分辨率较高且无辐射损害[7-8],能够从冠状面、矢状面、横断面对患者的血管结构、椎体及椎间盘情况进行详细地观察,能够清楚地显示出椎间盘突出、神经根受压、硬膜囊受压、脊髓变形、脊椎滑脱等征象[9],可减少误诊、漏诊情况的发生;另外MRI检查能够将硬膜囊神经根与突出物之间的关系清楚显示[10],对髓核和周围组织充血、出血、水肿等情况进行分析,通过T1、T2加权序列可将腰椎间盘突出的生理解剖形态、硬膜囊脂肪受压情况进行清楚显示[11]。

椎间盘后缘轮廓征这一名称最早在2001年提出,其是由髓核、纤维环、上下缘软骨板组成,后方主要为后缘韧带和硬膜囊,硬膜囊紧贴各椎体骨膜,且硬膜以脂肪和结缔组织为主。脂肪的存在可将前方相对较高密度结构的边缘衬托出[12],因此形成了椎间盘后缘轮廓征。随着直接数字化成像技术在临床上的应用,促使图像对比度大幅提高,进而能够清晰显示以往X线图像中无法显示出的结构[13-14]。MRI检查能够将椎间盘后缘轮廓征为后突的椎间盘及后纵韧带混合影的情况证实。DR腰椎侧位片显示L3~4、L4~5的椎间盘后缘轮廓征显示率较高,L5~S1显示率较低,这可能与L3~4、L4~5椎间盘所承受的压力大,且为腰部活动范围最大的部位有关,L5~S1显示率较低可能与该部位的脂肪较少、髂骨重叠有关。MRI检查的椎间盘突出(90.00%)、神经根受压(93.75%)、硬膜囊受压(100.00%)、脊髓变形(100.00%)、脊柱滑脱(95.00%)等征象检出率相较于DR腰椎侧位片明显更高,但DR腰椎侧位片的椎间盘后缘轮廓征显示率为69.15%,其检出率(32.50%)高于MRI检查(25.00%),另外MRI检查的椎间盘T2信号减弱比例高,仅作为椎间盘变性的征象之一,提示椎间盘后缘轮廓征的发生与其不相关,充分说明了椎间盘后缘轮廓征可作为DR腰椎侧位片近似直接征象,比侧弯椎间盘改变、椎体滑脱等间接征象更能反映椎间盘的生理病理状态[15]。DR腰椎侧位片相比较于MRI检查具有检查费用低、检测时间短等优势,其较高的椎间盘后缘轮廓征显示率为临床诊断腰椎间盘突出症提供了直接的影像学证据。

总而言之,DR腰椎侧位片的椎间盘后缘轮廓征显示率比MRI检查高,对此征象正确认识并使DR腰椎侧位片提高,可为临床诊断腰椎间盘突出症提供新的思路。