美国白蛾触角感器超微结构1)

2020-04-10狄贵秋马庆辉马维超孟昭军严善春

狄贵秋 马庆辉 马维超 孟昭军 严善春

(东北林业大学,哈尔滨,150040)

美国白蛾(Hyphantriacunea)又称秋幕毛虫、秋幕蛾,属鳞翅目(Lepidoptera)、灯蛾科(Arctiidae)昆虫,是我国林业重大检疫害虫之一,原产北美,1979年首次在中国辽宁发现[1-2]。其繁殖力强,食量大,危害的植物达百余种,对园林树木、经济林、农田防护林等造成严重的危害,已对农林产业造成巨大经济损失[3]。有研究者[2-4]通过电生理和行为学试验研究发现,美国白蛾寄主桑树挥发物β-罗勒烯和顺2-戊烯-1-醇对雄蛾分别有引诱和驱避作用,β-罗勒烯可提高雌雄交配率和产卵率,顺2-戊烯-1-醇对雌雄交配率和产卵率无显著影响。对美国白蛾性信息素组分研究发现,其不同地理分布的种群性信息素组分不同,中国和新西兰种群的性信息素均由Z9,Z12-18Ald; Z9,Z12,Z15-18Ald;Z3,Z6-9S,10R-epoxy-21Hy和1,Z3,Z6-9S,10R-epoxy-21Hy组成,而匈牙利种群另包含一种微量成分1,Z3,Z6-9S,10R-epoxy-20Hy[5-6]。国内外已将美国白蛾性信息素制成诱芯广泛用于虫情监测。

昆虫触角是调节昆虫行为的主要感觉器官,其表面着生大量由表皮特化形成的感受器[7],行使嗅觉等功能。昆虫可通过触角上各种类型的感受器感知复杂环境,从而产生定位寄主、交配、产卵以及趋避等行为[8]。不同昆虫的感器类型、数量、结构和着生位置差异很大,功能也不同。如多孔感受器通常与嗅觉功能相关[9]。对鳞翅目昆虫触角感器研究发现,毛形感器(ST)、刺形感器(SCH)、锥形感器(SB)、栓锥形感器(SST)、腔锥形感器(SCO-I)、Böhm氏鬃毛(BB)等在鳞翅目昆虫触角上普遍存在;在双委夜蛾(Athetisdissimilis)、落叶松尺蛾(Erannisankeraria)、荔枝异形小卷蛾(Cryptophlebiaombrodelta)的触角上还观察到耳形感器(SAU)[10-14]。研究触角超微结构,弄清其感受器的类型及分布,是了解昆虫嗅觉感器功能及感受机制的基础。本研究借助扫描电镜,观察美国白蛾触角超微结构,了解其雌雄蛾触角感器类型、数量及分布,为进一步研究嗅觉感受机制奠定基础,为探索新的防治途径和方法提供参考。

1 材料与方法

1.1 供试昆虫

美国白蛾卵采自山东省济南市商河县白蜡林地。人工饲料购自中国林科院森林生态环境与保护研究所昆虫病毒研发中心。把卵置于光照培养箱内孵化、饲养。饲养条件:温度(25±1)℃,湿度60%±5%,光周期16L∶8D。待成虫羽化后取触角完整的雌雄成虫各6头备用。

1.2 样品制备

取雌、雄成虫各6头,在解剖镜下用镊子和解剖刀小心地从触角基部将触角完整取下,放入含有卡诺氏固定液(V(无水乙醇)∶V(冰醋酸)=3∶1)的离心管中固定12 h,然后用2.5%戊二醛-磷酸缓冲液固定过夜。经pH=7.2的磷酸缓冲液漂洗3次,每次5~10 min,之后再分别用体积分数50%、70%、80%、90%、95%和100%乙醇溶液进行梯度脱水各3次,每次10 min。脱水后室温干燥,粘在贴有双面胶的铝制样品台上,用Quorum Q150T镀膜仪进行喷金镀膜。将制好的样品在FEI quanta 200扫描电子显微镜进行拍照观察。

1.3 数据处理

触角感器的分类及命名标准参照Schneider[15],图像使用Image J_v1.8.0处理分析,数据使用Excel2016处理分析。

2 结果与分析

2.1 美国白蛾触角形态概述

美国白蛾触角具有性别二态性,雌性触角形态为锯齿状,雄性触角为双栉齿状,也称羽毛状(图1)。雌雄触角均由柄节、梗节、鞭节3部分组成。柄节上部膨大,背覆鳞片,基部两侧分布Böhm氏鬃毛(BB),鬃毛由长短2种锥形感器组成,长锥形着生于波纹形臼状窝上,短锥形着生于波纹边缘。梗节背面覆满鳞片。鞭节约由45个亚节组成,其羽毛状分支于纵轴腹面呈30°~90°夹角,夹角开口偏向外侧;鞭节纵干及羽状分支的背面覆满鳞片,鞭节端部1/3的褶皱上有小孔(图2a);端部及基部鞭亚节感器类型较少;端部两鞭亚节感器数量最少,基部两鞭亚节次之;其他鞭亚节腹面及侧面着生大量感器,分为9种类型:长毛形感器Ⅰ(ST-Ⅰ)、短毛形感器Ⅱ(ST-Ⅱ)、刺形感器(SCH)、锥形感器(SB)、栓锥形感器 (SST)、具缘毛腔锥形感器Ⅰ (SCO-I)、无缘毛腔锥形感器Ⅱ(SCO-Ⅱ)、鳞形感器 (SSQ)、舌形感器(SL)。舌形感器为新发现的感器类型,为雄蛾触角所特有。

图1 美国白蛾触角形态

2.2 美国白蛾触角感器类型及特征

2.2.1 毛形感器(ST)

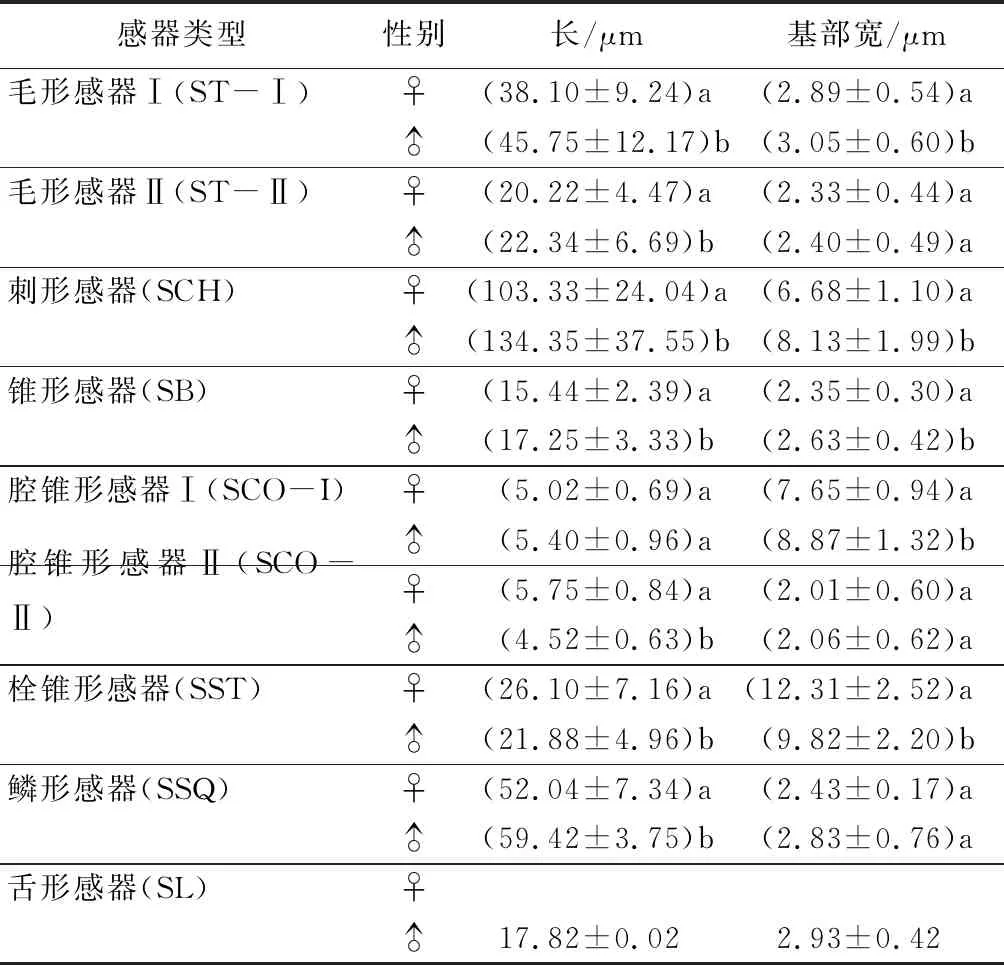

美国白蛾毛形感器分为2种类型:长毛形感器(ST-Ⅰ)和短毛形感器(ST-Ⅱ)(图2b、c、e),位于鞭节腹面和侧面,是数量最多的感器类型。毛形感器表面有螺旋纹(图2f),基部至末端渐细,触角端亚节毛形感器数量极少甚至无。ST-Ⅰ与触角夹角在60°~90°,尖端渐弯,ST-Ⅱ与触角夹角小于60°,略弯曲。雌蛾ST-Ⅰ长(38.10±9.24)μm,基部宽(2.89±0.54)μm;ST-Ⅱ长(20.22±4.47)μm,基部宽(2.33±0.44)μm。雄蛾ST-Ⅰ长(45.75±12.17)μm,基部宽(3.05±0.60)μm;ST-Ⅱ长(22.34±6.69)μm,基部宽(2.40±0.49)μm(表1)。雄蛾的2种毛形感器长度均显著大于雌蛾(P<0.05),基部宽度只有ST-Ⅰ在雌雄蛾之间表现出显著差异(P<0.05)。

表1 美国白蛾触角不同感器类型的长与宽

注:表中数据为平均值±标准差,n=15~100,同一感器类型的同列不同字母表示雌雄差异显著(P<0.05)。

2.2.2 刺形感器(SCH)

刺形感器(SCH)为刚毛状,外形如刺,偶有弯曲,端部钝圆,表面有纵纹(图2b、c、g-i)。雄蛾SCH长度为(134.35±37.55)μm,基部宽度为(8.13±1.99)μm,显著大于雌蛾的长度和基部宽(P<0.05),见表1。SCH在鞭节端亚节位于该节中间位置,在其余各亚节均沿羽状分支(或锯齿)方向分布于分支端部臼状窝内,个别弯曲SCH分布于羽状分支侧面偏下位置。数量一般为每亚节2个,雄蛾鞭节第1端亚节及中间少数亚节为4个,鞭节基部第1亚节无SCH。

2.2.3 锥形感器(SB)

锥形感器(SB)端部微钝,直立或沿触角微弯曲,有臼状窝(图2d、j、k),数量较少,着生于鞭节腹面。雌蛾SB长与基部宽分别为(15.44±2.39)μm、(2.35±0.30)μm,均显著小于雄蛾,见表1。

2.2.4 腔锥形感器(SCO)

腔锥形感器(SCO)有2种类型,分别为:具缘毛SCO-I、无缘毛SCO-Ⅱ,位于鞭节各亚节羽状分支近端部的腹面侧缘,常生于刺形感器下方。SCO-I(图2b-e)具菊花状缘毛,缘毛腔凹陷,中间具1根锥形突。雌蛾和雄蛾SCO-Ⅰ锥形突长度无显著差异(P>0.05),但雄蛾缘毛腔直径((8.87±1.32)μm)显著大于雌蛾(P<0.05),见表1。SCO-Ⅰ在每个鞭亚节两侧各有1~5个,鞭节基部少有发现,且雄蛾数量多于雌蛾。SCO-Ⅱ无缘毛(图2f),感器呈锥形,位于凹陷腔内,数量少于SCO-Ⅰ。雌蛾SCO-Ⅱ锥形突长(5.75±0.84)μm,显著大于雄蛾(P<0.05),雌雄蛾锥形突基部宽无显著差异(P>0.05)(表1)。SCO-Ⅱ位于鞭节各亚节分支(或锯齿)腹面边缘外侧面,鞭节基部少有发现。

2.2.5 栓锥形感器(SST)

栓锥形感器(SST)基部褶皱,栓端部光滑,端部凹陷内着生一个小锥形突。栓锥形感器长和基部宽雌蛾显著大于雄蛾(P<0.05),雌蛾长和基部宽分别为(26.10±7.16)、(12.31±2.52)μm,雄蛾长和基部宽分别为(21.88±4.96)、(9.82±2.20)μm(表1)。SST只有1种类型,与SCH伴生(图2c、g、i),位于SCH一侧,在鞭节端亚节有1个(图2b),其余亚节各有2个,分别位于各亚节端部两侧,偶尔在个别鞭亚节的一侧有2个。

2.2.6 鳞形感器(SSQ)

鳞形感器(SSQ)形状为纺锤形,表面有纵纹(图2l)。雌蛾SSQ长(52.04±7.34)μm,与雄蛾长差异显著(P<0.05),但感器基部宽无显著差异(P>0.05)(表1)。SSQ数量较少,着生于触角梗节和鞭节背面圆腔内,被大量鳞片覆盖,不易观察。

2.2.7 Böhm氏鬃毛(BB)

Böhm氏鬃毛(BB)为柄节特有的感器,由长短2种锥形感器组成,长锥形感器表面光滑,根部至端部渐细,端部尖锐,着生于波纹状臼状窝中,短锥形感器着生于臼状窝边缘,数量多于长锥形感器(图2m)。BB于柄节两侧成簇分布。

2.2.8 舌形感器(SL)

舌形感器(SL)短粗,端钝,基部至端部渐细,单侧弯曲,中间宽扁,表面有凹槽。长(17.82±0.02)μm,基部宽(2.93±0.42)μm(表1)。仅在雄蛾鞭节羽状分支腹面发现2个(图2k、n)。

3 讨论

昆虫的各种复杂生命活动主要依靠嗅觉系统实现,触角上着生大量感器,作为嗅觉系统的主要载体发挥作用。触角上感器的种类、数量和分布等受多种因素影响,如性别、触角形态、所处环境、习性和食性等[16]。本研究通过扫描电镜,在美国白蛾触角表面观察到10种类型感受器,其中SL为雄蛾特有,其余感器为雌雄共有。BB于柄节两侧成簇着生,SSQ于梗节和鞭节背面着生,余下感器主要分布于鞭节腹面羽状分支。除SL外,其他感器与鳞翅目其他种类,如双委夜蛾、核桃举肢蛾(Atrijuglanshetaohei)、桃蛀果蛾(Carposinasasakii)、小菜蛾(Plutellaxylostella)等感器类型基本一致[10,16-19]。

ST-Ⅰ.长毛形感器Ⅰ;ST-Ⅱ.短毛形感器Ⅱ;SCH.刺形感器;SB.锥形感器;SST.栓锥形感器;SCO-Ⅰ.具缘毛腔锥形感器Ⅰ;SCO-Ⅱ.无缘毛腔锥形感器Ⅱ;SSQ.鳞形感器;BB. Böhm氏鬃毛;SL.舌形感器。

图2美国白蛾触角感器形态及种类

ST是昆虫触角中最普遍存在的感器,通常数量最多,具有嗅觉和味觉功能,主要感知性信息素等[20],对雄蛾寻找雌蛾交配具有重要作用。本研究结果发现,在美国白蛾触角上,ST数量最多,分布最广,且雄蛾数量明显多于雌蛾;2种ST的长度雄蛾均显著大于雌蛾,其基部宽只有ST-Ⅰ雄蛾显著大于雌蛾。因此,推测感受性信息素的神经元和受体可能主要位于ST-Ⅰ中。SB主要具有机械感受和嗅觉感受的功能[16],内部结构与感知信息素的ST相似,但其主要感受寄主和天敌气味等环境因子[21]。美国白蛾SB与ST混合着生于触角腹面羽状分支,其长和基部宽均为雄蛾显著大于雌蛾,其功能可能是协助雄蛾寻找雌蛾。

美国白蛾SCH于各鞭亚节均有分布,为触角上最长的感受器。这可能与SCH主要作为机械感器,最先接触栖境,感受机械刺激有关[15,20-21]。此外,SCH也可以参与味觉功能,感受碳氢化合物[22],Jiang et al.[23]发现棉铃虫(Helicoverpaarmigera)雌蛾触角SCH可表达味觉受体(GRs),识别D-果糖。SST的着生位置及数量与SCH相近,除鞭节端亚节和基部第1亚节外,均着生于鞭节腹面羽状分支上。有研究认为,SST前端的锥状感器,是触角内容物的延伸,具有感受化学、温湿度及机械的功能[16,23-25]。美国白蛾雌蛾SST长和宽均显著大于雄蛾,推测其可能具有感受寄主植物挥发物等栖境条件的功能,协助雌蛾寻找适宜产卵场所。

SCO根据形态可分为具缘毛SCO-Ⅰ和无缘毛SCO-Ⅱ两种类型。本研究在美国白蛾雌雄成虫触角腹面均观察到这2种类型SCO。SCO即有温湿感受感器的作用,也具有感受植物气味和二氧化碳的功能[26-28],也有研究发现沙漠蝗虫(Schistocercagregaria)的SCO还具有表达离子型受体(IRs)的功能[29]。本研究中,雌蛾SCO-Ⅱ长度大于雄蛾,推测其可能与识别植物气味,协助雌蛾产卵选择有关。

美国白蛾SSQ分布于触角背面鳞片下,不易观察。SSQ在鳞翅目夜蛾科(Noctuidae)和尺蛾科(Geometridae)中均有发现[4,30-32],但其功能目前尚未清楚,有推测认为其具有机械感受的功能[33],该推测有待进一步电生理和行为实验研究。

BB在昆虫中普遍存在,位于美国白蛾触角柄节两侧,由长短两种锥状感器组成。BB作为机械感器,有感知重力,改变方向等作用[15]。夹竹桃天蛾(Daphnisnerii)BB有调节飞行时触角角度和方向的作用,当去除该感器时,触角会发生碰撞[34]。本研究中新发现的美国白蛾SL仅存在于雄蛾触角,其功能是否与感知性信息素或某种特殊物质有关,有待进一步研究。

4 结论

综上所述,美国白蛾触角雄性为双栉齿状,雌性为锯齿状。在雌雄触角上共发现10种感器类型,其中SL为雄蛾所特有,同类型感器的大小在雌雄蛾之间普遍差异显著。雄蛾毛形感器明显多于雌蛾。本研究结果为后续研究美国白蛾触角感器的功能及相关分子机制奠定了基础。