马尾松林分不同改造模式林下植被和凋落物的差异性1)

2020-04-10许建伟

许建伟

(福建省三明市国有林场工作站,三明 ,365000)

林下植被层和凋落物层是森林生态系统的重要组成部分[1-2],二者对森林生态系统的营养元素循环与积累[3-4]、固碳[5]、水源涵养[6]以及生物多样性[7]均有重要的科学意义。林下植被主要是通过植被的高频率更新和其凋落物较高的分解归还速率,以及为上层林木提供适宜的环境而促进上层林木生长[8-10];通过降低降水对地表的直接冲击和侵蚀,增加土壤根系系统,增强森林水源涵养功能[6,11-12];通过增加物种的丰富度,储备一些幼苗或幼树,增强森林生态系统的稳定性[1,13]。凋落物主要在于改变土壤的理化性质和生物学特性,起到培肥土壤的作用[14-16];同时阻缓地表径流、抑制土壤水分蒸发,起到水土保持和水源涵养的功能[17-19]。虽然两者的生态作用原理已基本清晰,但是在不同林分中生态功能的表现力存在差异[20-21];去除外力干扰,在相似的气候条件下,现有研究认为,差异主要和林下植被种类、凋落物组成及二者数量有关[17,22]。

马尾松(Pinusmassoniana)是我国南方主要的用材树种,造林范围广,特别是在20世纪80年代以前(绿化荒山时期),主要营造易成活、易生长的马尾松。以福建省三明市为例,现有马尾松林分565 636 hm2,占林分面积39.69%,并且大部分为纯林。近些年,松材线虫病呈现总体爆发的趋势,加上松脂采割等人为的破坏,现有马尾松林分质量不断下降;马尾松纯林本身的水土保持和水源涵养等生态功能也比较脆弱[6,23],因此,开展马尾松林分改造已成为县级林业主管部门的一项重要任务。目前,在马尾松纯林改造后林木生长、土壤理化性质、水源涵养功能和生物多样性等方面已有研究报道[6,24-25],但关于马尾松纯林改造后林下植被和凋落物的研究较少,且存在改造后监测时间短的问题[26-27]。文中主要是针对马尾松套种不同阔叶树20 a后,几种改造模式下林下植被和凋落物的差异进行研究,为开展马尾松林分改造,特别是生态公益林、重点区位商品林、城镇景观林等重要生态功能位的马尾松林分近自然化改造提供理论支持与技术支撑。

1 试验地概况

研究地区位于福建省尤溪县,地理坐标(117°80′~118°60′E,25°80′~26°40′N),地处闽中、戴云山脉北部低山丘陵区,为火山岩系中山地貌。该区域属中亚热带海洋性季风气候,年平均气温18.9 ℃,年积温5 783~7 161 ℃,无霜期299~322 d;年平均降水量1 580 mm,多集中在3—6月份,年蒸发量1 380 mm,年相对湿度83%。

试验地设在福建尤溪国有林场城关工区水南山场,海拔200~400 m,土层40~80 cm,土壤肥力较差。林分为1974年营造的马尾松纯林,现已成为尤溪县城镇景观林(表1)。1995年选择坡向相同、坡位相似的林分进行疏伐改造试验,伐后郁闭度为0.5~0.6,平均保留株数600株·hm-2。同年11月份进行挖穴,穴位密度1 500穴·hm-2;翌年1月份划分3个区块分别栽植闽楠(Phoebebournei)、细柄阿丁枫(Altingiagracilipes)和木荷(Schimasuperba),套种3 a后,每年采用块状锄草抚育2次。另外,保留1个疏伐区块进行对照。总共4种模式,分别为马尾松纯林模式(CK),即疏伐未套种阔叶树,为对照林分;马尾松×闽楠模式(PP),即改造套种闽楠林分;马尾松×细柄阿丁枫模式(PA),即改造套种细柄阿丁枫林分;马尾松×木荷模式(PS),即改造套种木荷林分。

表1 4种林分基本情况

2 研究方法

2.1 样地设置与调查方法

2.1.1 林下植被调查

2016年10月份,在4种模式内,分上、中、下3个坡位随机设置3块标准地,标准地规格20 m×20 m,共12块。每块标准地分A方向和B方向,各以5 m为间隔分成A1、A2、A3、A4和B1、B2、B3、B4,将标准地划分为16个小样方。林下植被调查时,固定A1随机选取B1、B2、B3、B4,如选取B1,则对应A1B1(图1);同样,固定A2随机选取B1、B2、B3、B4,A3和A4也如此。这样每块标准地选取4个小样方,分别调查林下植被(含1.5 m以下天然更新的乔木幼苗)。每块标准地选取1个小样方,全面收割地上部分,测其鲜质量;分枝茎、叶、草本3部分分别各随机取5份样品,80 ℃恒温下烘干至恒质量,测算含水率,根据含水率计算林下植被生物量。

图1 标准地设计示意图

2.1.2 凋落物调查

2015—2016年,在每块标准地近中心位置选取1个点,4种模式在标准地外另选2个点,每点放置1组凋落物收集器(1组2个收集器)。收集器为1.0 m×1.0 m×0.5 m的上方开口、四点固定的尼龙网框。每月月末取回收集器内凋落物,带回实验室;分树种(马尾松、闽楠、细柄阿丁枫、木荷)、分部位(枝、叶、花果),此外的列为其他,全部80 ℃恒温烘干24 h,称质量。

2015年3月份,在4种模式下收取凋落物带回实验室,80 ℃恒温烘干24 h,分10份质量100 g置于50 cm×50 cm的尼龙网袋内(尼龙网规格12目)。另外,4种模式下,在收集的凋落物中分别取马尾松、闽楠、细柄阿丁枫和木荷的叶子,同样100 g、10份,置于同样规格的网袋内。将以上网袋分别放回对应林分,置于凋落物收集器上坡位2 m范围内。2016年4月1日、2017年4月1日,在4种模式中分别取走5袋不同类型的样品,带回实验室,80 ℃恒温烘干24 h,称质量。

2.2 数据处理

数据采用Spss 17.0单因素方差分析,差异显著性用LSD检验,结果以平均值±标准误表示。图1手绘;图2采用SigmaPlot 10.0进行绘制。

3 结果与分析

3.1 不同改造模式林下植被的差异

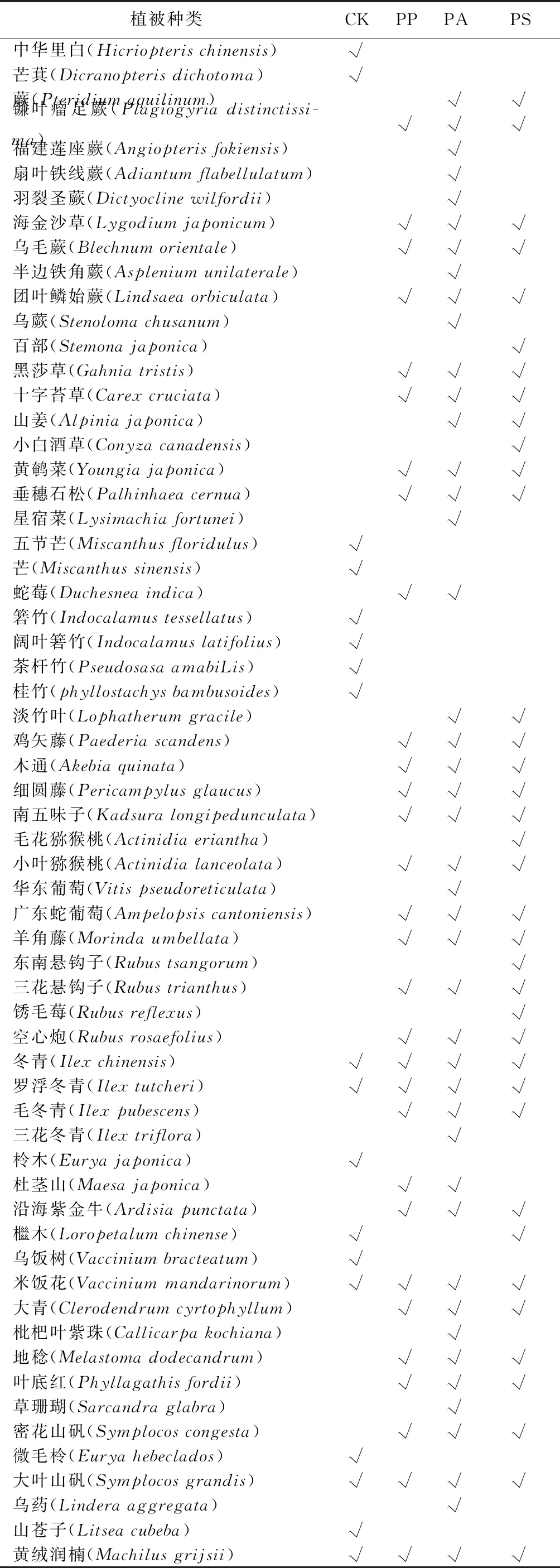

林分改造20 a后,在4种模式的试验地中共调查出林下植被62种(表2),其中草本植物29种(含蕨类12种、竹类5种)、木本植物33种(含藤本或藤状灌木12种、小灌木15种、乔木幼苗6种)。CK中共发现林下植被18种,其中蕨类2种、竹类4种、其他草类2种,草本植物占44.44%;小灌木6种、乔木幼苗4种、藤本未发现,木本植物占55.56%。PP中共发现林下植被30种,其中蕨类4种、竹类未发现、其他草类6种,草本植物占33.33%;小灌木9种、乔木幼苗3种、藤本8种,木本植物占66.67%。PA中共发现林下植被44种,其中蕨类10种、竹类1种、其他草类8种,草本植物占43.18%;小灌木12种、乔木幼苗4种、藤本9种,木本植物占56.82%。PS中共发现林下植被37种,其中蕨类5种、竹类1种、其他草类8种,草本植物占37.84%;小灌木9种、乔木幼苗3种、藤本11种,木本植物占62.16%。

林分改造20 a后,4种模式的林下植被生物量差异显著(P<0.05)。CK的林下植被生物量最大,为(9.68±0.49)t·hm-2;其次是PP,林下植被生物量为(6.09±0.51)t·hm-2;PA的林下植被生物量最小,为(4.33±0.57)t·hm-2;PS的林下植被生物量为(4.73±0.52)t·hm-2,和PP、PA的差异均不显著(P>0.05)(表3)。

表2 不同改造模式林下植被的种类变化

注:√表示对应模式出现相应植被种类。

表3 不同改造模式林下植被生物量和凋落物产量的差异

注:表中数据为平均值±标准差;同列不同小写字母表示LSD检验结果差异显著性(P<0.05)。

3.2 不同改造模式林分凋落物产量的差异

林分改造20 a后,4种模式下凋落物产量存在显著差异(P<0.05)。CK的凋落物产量显著低于其他模式,为(198.55±2.88)g·cm-2;PP的凋落物产量为(224.54±3.30)g·cm-2,显著高于CK,但显著低于PA(P<0.05);PA的凋落物产量最高,为(319.95±3.95)g·cm-2,但和PS的凋落物产量间差异不显著(P>0.05)(表3)。

不同月份,凋落物产量也存在显著差异(P<0.05)。从图2可以看出,1年中凋落物产量出现2个峰值,分别是,春季3月份,PA、PS出现相应改造模式的第一个峰值,此时PA的凋落物产量最大,为(51.23±1.10)g·cm-2;春季4月份,PP、CK出现相应改造模式的第一个峰值,此时PP的凋落物产量最大,为(39.95±0.41)g·cm-2;冬季12月份,4种模式同时出现第二个峰值,也是相应改造模式的全年最大值,此时PS的凋落物产量最大,为(68.99±0.88)g·cm-2。

图2 不同时间凋落物产量的差异

3.3 不同改造模式林分凋落物组成的差异

林分改造20 a后,每种模式凋落物组成比例存在显著差异(P<0.05)。每种模式下,叶的占比均占有显著优势(P<0.05)。除CK外,剩余3种模式枝的占比显著高于花果和其他的占比(P<0.05)。4种模式下,花果的占比均最小,除PS外,LSD检验结果均存在差异显著性(P<0.05)。其他成分主要是一些树皮、非目的树种的枯落物等,在CK中,其他的占比显著高于枝的占比(P<0.05);在PP、PA、PS中,其他的占比显著低于枝的占比(P<0.05)(表4)。

表4 不同改造模式林分凋落物的差异

注:表中数据为平均值±标准差;同列数据后不同小写字母表示产量LSD检验结果差异显著性(P<0.05);同行数据后不同大写字母表示所占比例LSD检验结果差异显著性(P<0.05)。

同样,林分改造20 a后,凋落物的组成成分在不同改造模式下也存在显著差异(P<0.05)。4种模式中,CK的叶产量[(148.57±2.71)g·cm-2]显著低于其他3种模式(P<0.05);PA的叶产量最大,为(263.87±3.23)g·cm-2,略高于PS(P>0.05),显著高于CK和PP(P<0.05)。枝产量在4种模式中的变化规律和叶产量类似,由低到高依次是CK、PP、PS、PA(P<0.05)。4种模式中PP的花果产量最小,为(7.33±0.30)g·cm-2,CK的花果产量次之,为(8.33±0.27)g·cm-2,两者差异不显著(P>0.05);PA的花果产量[(10.05±0.42)g·cm-2]显著高于前两者(P<0.05),同时显著低于PS[(12.91±0.50)g·cm-2,P<0.05]。其他成分产量,CK显著高于另外3种模式(P<0.05),另外3种模式之间差异不显著(P>0.05)(表4)。

3.4 不同改造模式林分凋落物分解的差异

从表5可以看出,凋落物无论是置放1 a后回收还是置放2 a后回收,CK和PP的凋落物剩余量差异不显著(P>0.05),PA和PS的凋落物剩余量差异不显著(P>0.05),但前两者显著高于后两者(P<0.05)。凋落物1 a剩余量最多的是CK,剩余量为(70.66±1.15)g;1 a剩余量最少的是PA,剩余量为(61.28±1.01)g。凋落物2 a剩余量最多的是PP,剩余量为(47.86±1.33)g;2年剩余量最少的是PA,剩余量为(37.31±1.03)g。

对凋落物主要成叶进行分解速率测定发现,不同模式间叶的分解速率存在显著差异(P<0.05)。针叶1 a分解速率最快的是PA(36.46%±1.33%),最慢的是PP(32.84%±1.02%),两者之间差异显著(P<0.05),但两者分别和其他模式差异不显著(P>0.05)。PA的针叶2 a分解速率为61.84%±0.92%,显著高于其他模式(P<0.05);PP的针叶2 a分解速率仍最慢,为57.42%±0.91%,但和CK、PS的差异不显著(P>0.05)。PA的阔叶1 a和2 a分解速率均最快,分别为48.66%±1.28%、72.22%±0.86%;PP的阔叶1 a和2 a分解速率均最慢,分别为28.52%±1.46%、50.90%±1.02%,且阔叶分解速率低于同模式的针叶分解速率。除对照模式外,3种套种阔叶树的改造模式的阔叶树分解速率均两两差异显著(P<0.05)(表5)。

表5 不同改造模式林分凋落物分解剩余量和叶的分解速率的差异

注:表中数据为平均值±标准差;同列数据后不同小写字母表示LSD检验结果差异显著性(P<0.05)。

4 结论与讨论

通过采取不同的改造措施,发现马尾松林分改造后林下植被和凋落物的形成与发育存在显著差异。

不同的林分改造模式,20 a后出现不同的林下植被层。从林下植被的物种组成来看,PA林下植被种类最多,共发现44种;CK林下植被种类最少,只发现18种。从林下植被的生物量来看,CK林下植被生物量最大,为(9.68±0.49)t·hm-2;PA林下植被生物量最小,为(4.33±0.57)t·hm-2,前者约是后者的2.24倍。笔者认为不同林分改造模式林下植被层的差异主要和改造后林内微环境有关。按照王瑞华等[27]的观点,林内光照是影响林下植被生物多样性和生物量的主要因素,可以很好的解释林下植被生物量在不同改造模式中的变化规律;但是不能解释文中林下植被层种类的变化。笔者推断,林分改造20 a后,由于林下套种的阔叶树占据亚林层形成异龄复层林,光照又成为影响林下植被生长的主要因子,此时林内光照强度由强到弱的顺序是CK、PP、PS、PA,因此,对应的生物量由强到弱的顺序也是CK、PP、PS、PA。与此同时,土壤也成为植被竞争的另一重要因素。由于马尾松针叶的凋落助于土壤酸化[28],所以在CK中耐酸性的芒萁能够生存下来;又因芒萁具有生命力旺盛和多年生的特点,而促使植被层朝单一化方向发展。在套种阔叶树的改造模式中,由于阔叶树凋落物参与土壤养分循环,改良了土壤[29],更利于植被的生存,林下灌木层逐渐丰富。特别是PA,由于凋落物分解最快,林下植被种类也更多。因此,认为马尾松林分改造20 a后,土壤是影响林下植被层种类的主要因素,光照是影响林下植被生物量的主要因素。

林分改造20 a后,4种林分由于树种组成变化分别形成各自的群落结构特征,因而导致凋落物产量出现显著差异[30]。文中4种林分的凋落物组成主要以乔木层的叶为主,占74.81%~82.47%,特别是PA叶产量达到(263.87±3.23)g·cm-2。因为,改造时马尾松保留密度相同,改造林分栽植阔叶树的密度也相同,所以认为阔叶树对凋落物产量有着重要影响。首先,阔叶树胸径由大到小的顺序是细柄阿丁枫、木荷、闽楠,在文中映证了前人提出的胸高断面积是影响凋落物产量的最直接因素[30-31]。其次,在正常林木生长过程中细柄阿丁枫的叶量也会多于其他两种阔叶树的叶量。在凋落物分解方面,PA中,无论是1 a阔叶分解速率还是2 a阔叶分解速率均显著高于其他模式;同时也加快了针叶和其他成分的分解,试验中该模式的1 a或2 a凋落物剩余量均最少。因此,在马尾松林分改造中,细柄阿丁枫无论是在生物多样性方面还是在凋落物产量和分解贡献方面都优于木荷和闽楠。