流动人口就业分布特点及春节返乡可能性研究

——以G省H籍流动人口为例

2020-04-09张巍张勇

张巍,张勇,b

(岭南师范学院 a.社会与公共管理学院;b.城乡基层治理现代化研究所,广东 湛江 524048)

人类社会本质上是一个充满非线性与不确定性、脆弱性与风险性的复杂性社会,从20世纪80年代以来,人类社会发生了深刻的系统性结构转型,从而面临许多高度不确定和高度复杂的社会风险[1]。社会风险形成的一个重要原因就是因其流动性而导致其具有不确定性、扩散性和测不准性等特点。人口的流动是流动性社会“流动”的重要主体和内容,也是流动性社会的重要特征和体现,而人口流动的重要原因在于异地就业,特别是对于一个人口规模超大的国家而言,加之区域经济社会发展水平不平衡,人口流动规模庞大,且在可以预期的范围内,将持续相当长的一个时期,每年春运就是这种大规模人口流动的最好的体现。人口流动一方面带来经济活跃与发展,但同时存在着一定的风险,并可能随着人口的流动而将风险扩散和复杂化。

2019年末爆发的新型冠状病毒(2019-nCoV)肺炎在全球的扩散,再次对一个流动性社会如何有效防控社会公共风险提出挑战。H省W市从最早出现零星新型冠状病毒(2019-nCoV)肺炎病例,到后来集中爆发,为遏制病毒扩散,根据切断传染途径的一般要求,H省采取封城的果断措施,而且,伴随疫情持续和防控措施推进,H省人员成为疫情防控的重要监测人群。基于切断传播途径而采取的封城、隔离等措施,直接影响到流动人口。这里的流动人口主要有两大部分,一是外省籍常住在H省的流动人口,特别是常住在W市的人口。此部分人口来源分散、多样,非本文所要研究的对象。二是流出并就业(或常住)于外省的H籍人员,该部分人员基于春节返乡的一般习俗,很可能在封城之前返回H省(包括W市),如果节前返回H省后,在春节后就面临返工的需要,该群体返工无疑会给流入地的疫情防控带来较大压力,而对该类流动人口的就业分布及流动性的有效判断和掌握是防控因人口流动带来疫情扩散的重要前提。G省作为经济发达大省,是外省流动人口流入的重要省份之一,特别是G省的H籍流动人口规模巨大,对其返乡可能性进行研究是判断该部分返工群体数量的重要前提,也是疫情防控决策的重要影响因素。

本研究基于2015年全国1%人口抽样调查的相关数据推算出2018年末G省H籍的流动人口数量及在G省的区域分布情况①因到目前为止最新的权威性人口数量数据来源于2019年相关年鉴中的2018年末的人口数量,为保证研究数据的真实性和权威性,本研究取值2018年末数据来推算2018年末G省H籍的流动人口量,各研究者或使用者可据此数据大致判断2019年末相应的流动人口量。;同时,根据2017年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据,对H籍流动人口在春节期间的返乡可能性进行分析研究,以期在一定程度上为有效防控风险提供借鉴。

一、G省H籍流动人口数量及区域分布

目前,衡量人口流动性主要有人户分离人口和流动人口两个判断指标,根据《中国统计年鉴2019》,到2018年末全国总人口为139538万人,其中人户分离人口为28600万人,流动人口为24100万人,分别占总人口的20.50%和17.27%。根据《G省统计年鉴2019》,到2018年末G省全省常住人口为11346万人,户籍人口为9502.12万人,但缺乏流动人口的数据统计。一般来说,人口的流动往往伴随着户籍地和居住地的分离,但人户分离所带来的常住人口和户籍人口之间的差距仅反映了某个地区的人口净流入还是净流出及数量,不能反映人口流动的真实全貌。也正是基于此种原因,当前不同研究机构或部门、研究者根据不同需要,对全国或某个地区流动人口数量的测量,采取不同研究策略及利用不同的数据来源,分别得出有所差异的流动人口数据。

(一)G省H籍流动人口测算的基本方法

为尽量全面真实地反映G省及其下属各地级市流动人口的情况,本研究利用2015年全国1%人口抽样调查的相关数据,推算出此次调查中G省及各地级市流动人口的比例,然后利用2019年年鉴中2018年末的相关人口数据,推算出2018年末全省及各地级市流动人口数量;同时,推算出G省流动人口中H籍人员的数量及在各区域的分布情况②学界和实务界一般均将现居住地与户口登记地所在的县(市、区)不一致且离开户口登记地半年以上的人口视为流动性人口,本研究在没有特殊说明的情况下,也持此标准。。

(二)G省H籍流动人口推算的基本过程

1.推算2015年全国1%人口抽样调查中G省流动人口样本量(S2)

全国和各省及省内各地市发布的相关“2015年全国1%人口抽样调查主要数据公报”,均以县/区级行政区域边界为判断流动人口的边界,但该次抽样调查中对省内流动人口的统计则是以户口登记在本省内其他乡镇的人口为标准进行区别登记的。为此,本研究利用调查数据中的“人口样本总量”(S)—“户籍在本县样本量”(S1)推算出“流动人口样本量”(S2)。“人口样本总量”(S)和“户籍在本县样本量”(S1)均直接来源于该次调查数据。

2.推算2015年全国1%人口抽样调查中G省常住人口总量(P1)

常住人口总量(P1)=常住人口样本量(S3)÷抽样比例(R)。其中抽样比例(R)来源于官方发布的“2015年全国1%人口抽样调查主要数据公报”中的相关数据,常住人口样本量(S3)直接来源于调查数据。

3.推算2015年全国1%人口抽样调查中G省流动人口总量(P2)

流动人口总量(P2)=流动人口样本量(S2)÷抽样比例(R)。流动人口样本量(S2)取值于上述1的推算结果,抽样比例(R)取值于官方发布的各“2015年全国1%人口抽样调查主要数据公报”中的数据。

4.推算2015年全国1%人口抽样调查中G省流动人口比值(MP1)

流动人口比值(MP1)=流动人口总量(P2)÷常住人口总量(P1)。流动人口总量(P2)和常住人口总量(P1)取值于上述2和3的推算结果。

5.将推算流动人口比值(MP1)与官方公报公布的流动人口比值(MP2)进行比对

因本研究所采取的数据是2015年全国1%人口抽样调查的原始数据,而部分官方发布的“2015年全国1%人口抽样调查主要数据公报”中公布的相关数据均来源于调查统计修正后得出的数据,为保证本研究推算结果的合理性和科学性,本研究将根据调查数据推算出的流动人口比值(MP1)与官方公报公布的流动人口比值(MP2)进行比对,通过比对可以发现,除个别地市推算数据(MP1)与公报数据MP1(MP2)有稍微差别外,大部分地市的推算数据与公报数据相一致,这也验证了通过调查数据直接推算流动人口比例的科学性与合理性。为保证数据的科学性和合理性,在对流动人口比值数据的选取上,若公报中有明确数据,则采用公报中数据,若公报中没有明确数据,则采取本研究中所推算的数据,最终形成本研究中所采用的G省流动人口比值(MP)。

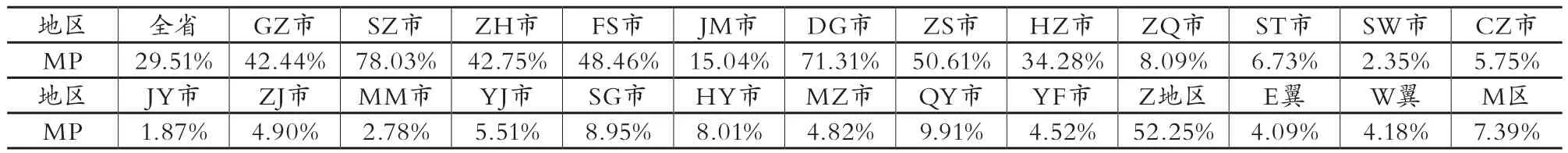

根据上述推理计算过程,2015年全国1%人口抽样调查中G省及各地级市的流动人口比值(MP)(即流动人口占常住人口的比值)见表1。

表1 2015年全国1%人口抽样调查中G省及各地级市的流动人口比值(MP)

6.推算2015年全国1%人口抽样调查中G省H籍流动人口样本比值(HR)

H籍流动人口样本比值(HR)=H籍流动人口样本量(HS)÷流动人口样本量(S2)。H籍流动人口样本量取值于2015年全国1%人口抽样调查数据,流动人口样本量(S2)取值于上述1的推算结果。

7.推算G省2018年末流动人口量(P3)

根据国家卫生健康委员会发布的《中国流动人口发展报告2018》来看,从2015年开始,全国流动人口规模从此前的持续上升转为缓慢下降。但G省则一直处于增长态势,综合考虑上述情况,本研究利用2015年全国1%人口抽样调查数据推算出的流动人口比值作为2018年末G省流动人口的比值来推算2018年末G省及各地级市流动人口量(P3)。

2018年末流动人口量(P3)=流动人口比值(MP)×2018年末常住人口量(P)。流动人口比值取值于上述5的推算结果,2018年末常住人口量取值于《中国统计年鉴2019》。

2018年末H籍流动人口量(HP)=2018年末流动人口量(P3)×H籍流动人口样本比值(HR)。2018年末流动人口量(P3)取值于上述7的推算结果,H籍流动人口样本比值(HR)取值于上述6的推算结果。

(三)G省H籍流动人口的区域分布

按照上述推算过程,根据2015年全国1%人口抽样调查数据,2015年G省H籍流动人口占G省总流动人口的6.48%,据此推算2018年末G省H籍流动人口数量及分布情况如表2所示。

表2 2018年末G省H籍流动人口地区分布情况表(单位:人)

从各地级市的H籍流动人口分布来看,SZ市、DG市、GZ市和FS市、HZ和ZS市的H籍流动人口数量较大,特别是SZ市、DG市和GZ市,分别占G省H籍总流动人口的40.74%、21.21%和16.91%。从H籍流动人口的区域分布来看,Z地区的H籍流动人口占全省的98.34%,尤为集中。

二、G省H籍流动人口就业分布特点

因全国流动人口卫生计生动态监测调查比较详细地调查了流动人口就业情况,为更准确地体现G省H籍流动人口的就业情况,本研究基于2017年流动人口卫生计生动态监测调查数据对G省H籍流动人口的就业分布特点进行研究。2017年流动人口卫生计生动态监测调查在G省抽取样本总量为9998份,其中抽到的H籍流动人口666份,占6.66%。根据此次调查数据,G省H籍流动人口就业分布呈现以下特点。

1.流动原因以务工为主

根据2017年流动人口卫生计生动态监测调查显示,G省H籍流动人口的调查对象①该调查A卷对象为“在本地居住一个月及以上、非本区(市、县)户口的15周岁及以上(2002年4月及以前出生)的男性和女性流动人口”。中有75.23%被访对象是因务工(工作)而流动,另外经商人数占16.67%,因经商实则也是一种务工形式,所以,总的来看因工作原因流动的占91.90%,具体分布情况见表3。

学生在参与实习的过程中,通常难以得到有效的管理,因此学校应当通过信息交流平台,为学生提供更为有效的管理服务。例如,实习教师可通过微信平台,组建实习生管理群。微信是当下学生最为常用的交流工具,通过微信进行日常交流,是较为便捷的管理方式。其次,教师可在教学APP中增设签到功能,通过该功能,学生的考勤情况将被教师及时掌握,学生的工作状态也将得到保障。再有,教师可利用手机QQ,为学生建立学习平台。QQ的文件传输能力较强,利用该系统,学生将获得大量的知识信息。在应用中教师可及时将数据库内的教学视频发至QQ平台,学生通过简短的学习通常可回忆起以往的教学内容,其面临的理论问题也将得到解决。

表3 G省H籍流动人口流动原因

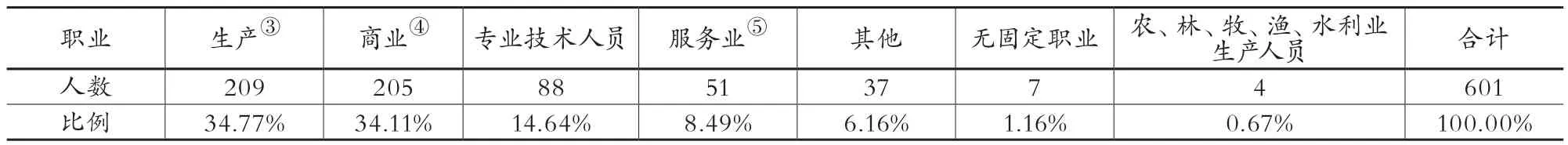

2.职业以生产性行业和商业为主

在666名被访对象中,调查时在岗就业的有601人。从在岗就业的流动人口职业分布来看,在生产和商业领域的流动人口占总流动人口的68.88%,包括生产性行业就业占34.77%,在商业领域就业占34.11%,具体分布情况见表4。

表4 G省H籍流动人口职业分布

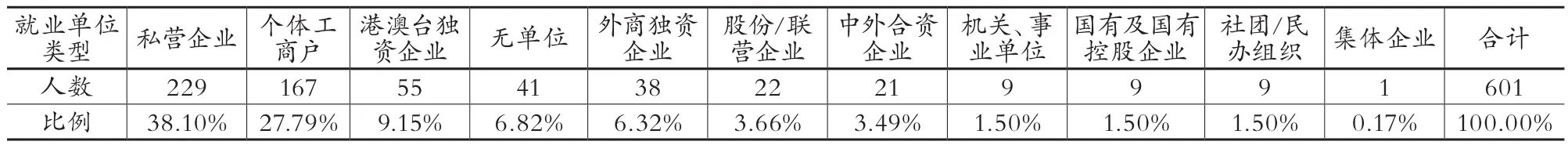

3.就业单位以私营单位为主

从流动人口就业单位的所有制性质来看,居前三位的依次是私营企业、个体工商户(含个体工商户业主41人)和港澳台独资企业,依次分别占总流动人口样本量的38.10%、27.79%和9.15%,这与G省私营经济发达有关,但有27.79%的流动人口就业于个体工商户,说明H籍流动人口就业相对比较灵活多元。具体情况见表5。

表5 G省H籍流动人口就业单位属性

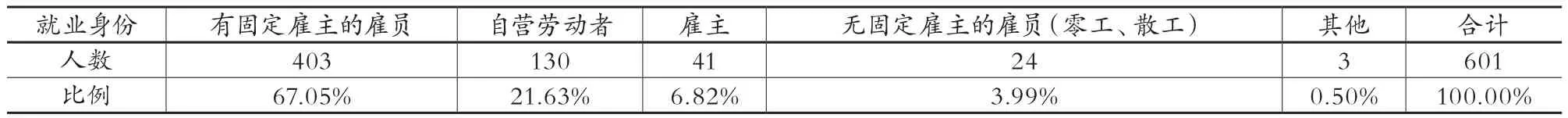

4.就业身份以雇佣打工为主,但自营单干数量不可忽视

在被访对象的601份就业样本中,67.05%的流动人口受雇于相对固定的单位,即劳动者与企业建立有相对稳定的雇佣关系,但居于第二位的是自营劳动者,占21.63%;同时,还有6.82%做雇主(即做老板);还有3.99%的无固定雇主的雇员,即打零工和散工的,打零工虽然是短时受人雇佣,其实也非常类似个人单干。总的来看,自营单干的人数也占有相当大比例。具体分布情况见表6。

表6 G省H籍流动人口就业身份

总的来看,G省H籍流动人口中务工就业群体占绝大部分,以在生产性行业和商业领域就业为主,就业单位以私营单位为主,就业身份以雇佣打工为主,但自营单干数量也不容忽视。这也体现了G省H籍流动人口就业的相对活跃性与自由性。

三、G省H籍流动人口春节返乡的可能性

从20世纪80年代中期开始的人口流动,到今天已进入新生代流动人口①刘传江、程建林认为新生代农民工包括年龄、职业、社会身份三方面特征:年龄上出生于1980年以后,职业上属于工人,社会身份上属于“农民”。参见刘传江、程建林《第二代农民工市民化:现状分析与进程测度》,载《人口研究》2008年第5期。为主体的阶段[2],新生代的流动人口有着新生代的时代特征、思维和行为习惯。流动人口在春节期间是否返乡及其可能性也在不断发生着变化,但排除个人化或特殊性的影响因素,根据2017年流动人口卫生计生动态监测调查数据②下文没有特殊说明的情况下,所有数据均来源于该调查数据。,G省H籍的流动人口春节期间返乡可能性主要受制于以下几个因素。

(一)流动人口的家庭身份属性

家庭是初级群体(首属群体)的基本形式,不仅承担着其成员社会化的功能,而且还承担着满足人们感情需要、发挥社会整合的功能,是社会和谐稳定的重要支撑力量。流动人口在其家庭中的身份和角色,直接影响着其与家庭及家庭成员关系的紧密性及交往的频率,从而影响着其在春节期间回家团圆的意愿与可能性。流动人口的家庭身份属性主要体现在年龄和婚姻两个方面。

1.年龄因素。一般来说,年龄越小,社会关系的不独立性越大,其实现社会功能对家庭的依赖性越强,其作为家庭一分子的角色越明显,其与家庭的关系也更紧密。在G省H籍流动人口中,25周岁以下的占17.12%,26~35周岁的占46.10%,即35周岁以下流动人口占63.22%,这其中包括24.62%的单身群体。在此年龄段的流动人口,往往与其家庭(父辈)关系紧密,春节返乡的可能性比较大。

2.婚姻状况。一般来说,结婚成立新的核心家庭以后,流动人口所肩负的社会功能开始逐渐独立完善,个体也更显独立,与父辈家庭的关系也越来越疏远。G省H籍的流动人口中,单身流动人口和初婚流动人口分别占24.62%、71.02%。未婚群体和初婚群体因其个人核心家庭还没有组成或刚组成还未成熟,其家庭所承载功能还不能完全由其个人承担,很多社会关系或社会功能实现还依附于其父辈家庭,使其在春节期间返乡的意愿和可能性十分大。

(二)流动人口在流入地生活的独立性

流动人口在流入居住地生活的独立性,在很大程度上与流动人口在居住地所具备的生活条件和社会需求的满足程度有关,流动人口在流入地生活的独立性与流动人口春节返乡可能性构成反相关关系。

1.家庭成员共住情况。在被调查对象的流动人口中,家庭居住在一起的家庭人口数在4人以下(含4人)的家庭占93.7%。其中在已婚(含初婚和再婚)的488名被访对象中,除配偶与自己生活在一起外,有623名子女(含337名儿子和286名女儿)与被访者生活在一起,而与父亲或母亲在一起生活的仅有61人(含26名父亲、35名母亲)。上述情况说明在流动人口群体中,其流动的方式是以核心家庭整体流动为主体的,主干家庭或大家庭的比较少;大部分流动人口的父辈没有和流动人口生活在一起,可能依然生活在老家(户籍地)。这可能会带来两方面的影响:一方面,以核心家庭整体流动的方式进行流动,说明其稳定性比较高,核心家庭的社会关系和社会功能基本能在居住地实现;另一方面,因父辈没有与自己生活在一起,基于亲情社会关系的需要,存在着较大的返乡探亲的意愿与可能性。

2.住房情况。在流入地购置房产是“扎根”和融入流入地的重要体现,流动人口在流入的居住地购房或自建房并居住,意味着其生活重心及社会关系转移到流入地的可能性增大,流动人口在居住地是否有自有住房并居住,不仅是判断其在流入地居住生活稳定性的重要标志,也是流动人口独立性的重要基础和体现。在该次调查中,自购商品房和自建房的被访者分别仅占7.96%和0.30%,而69.97%的被访者通过租住私房(其中整租占60.06%,合租占9.91%)的方式解决住宿问题,还有18.32%的被访对象住在单位或雇主提供的住房里。从流动人口的住房方式来看,大部分G省H籍的流动人口没有自购住房,而主要是通过租房来居住,这部分流动人口尽管人在居住地,但其“流动性”比较大,在现流入地的居住稳定性比较弱。同时,也意味着在住房方面的独立性比较弱,根据笔者的了解,很大比例的流动人口是回到老家购置房产。这种住房状况也加剧了流动人口春节返乡的可能性。

(三)流动人口与家乡关系的紧密性

流动人口与家乡关系的紧密性主要体现在两个方面:一是流动人口与家乡间存在社会关系的紧密性程度;二是流动人口与家乡存在的物质利益关系。前者主要是基于血缘关系形成的社会网络关系,特别是在流动人口父辈没有随子女到流入地居住的情况下,流动人口与其家乡父辈或亲属之间依然存在着较强的社会关系联络。从上述流动人口家庭成员共住状况可以看出,与流动人口一起居住的父辈非常少,这意味着流动人口因为亲缘关系需要,可能与家乡发生或亲或疏的关系。而流动人口与家乡存在的物质利益关系主要体现在以下两个方面。

1.承包地情况。基于我国是农业大国的现实国情及当前既有土地制度,非城市户籍居民所享有的土地承包权是农民享有的重要经济权利之一,甚至是农民的“立足之本”。根据调查,在G省H籍的666名流动人口被访者中,农业户口和农转居共有573人,占86.04%,这部分群体根据既有土地制度都有可能在家乡享有承包地,但调查数据显示,只有30.54%的被访者有属于自己份额的承包地,而59.51%的被访者没有属于自己份额的承包地,还有9.95%的被访对象不清楚是否享有。虽然有近60%的被访者明确知道自己在家乡没有自己份额的承包地,但也有30.54%的被访对象明确知道自己在家乡享有属于自己份额的承包地,对于这部分享有家乡承包地的群体而言,家乡存在的承包地是其与家乡发生联系及关系存续的重要原因。

另外,对于在家乡拥有属于自己份额承包地的流动人口而言,如何处理其承包地更能反映其与家乡关系的紧密或疏远。根据调查数据显示,在175名有承包地的被访对象中,由自己或家人耕种的占60.57%,由亲朋耕种的占17.71%,该两部分样本量占总流动人口样本量(666份)的20.57%。承包地由自己或家人耕种的群体,意味着其本人虽然流动在外地,但与家庭(一般父辈在家)依然保持着较为紧密的联系;将承包地交由亲朋耕种的群体,也说明其本人与家乡保持着一定的血缘关系,并且这种血缘关系因承包地的耕种更加紧密,进而意味着该部分群体依然在家乡享有一定社会支持网络,因而在春节这个特殊的节日,其返乡的可能性比较大。

2.宅基地情况。对于流动人口而言,其在家乡是否享有宅基地,既是其与家乡存在直接物质利益关系的重要方面,也是其在家乡社会关系网中占据相应位置的重要体现。根据调查数据显示,在农业户口和农转居共573人的被访对象中,有65.27%的被访对象明确知道自己在家乡享有宅基地,还有10.30%被访对象不清楚是否享有,从总体而言,流动人口在家乡享有宅基地的现象比较普遍。流动人口在家乡拥有宅基地,即流动人口与家乡存在着不动产性的物质性利益联系,这种基于不动产形成的利益关系,是促使流动人口与家乡保持联系的重要纽带,与此同时,流动人口可能会因此保持着与家乡社会关系网络的联系。流动人口在家乡享有宅基地,也在一定程度上解释了前述流动人口在流入地自购房率比较低的原因,在家乡拥有宅基地在一定程度上导致流动人口在流入地购房意愿降低,强化流动人口与家乡的联系。

通过上述三个影响流动人口在春节是否返乡因素的分析可以看出,总体上G省H籍流动人口在春节期间返乡的可能性比较大。这一推论在2017年流动人口卫生计生动态监测调查中也有着直接体现。来G省不足一年的H籍流动人口占总H籍流动人口的11.26%,超过1年不足6年的流动人口占53.30%,甚至还有18.62%的被访对象来G省已经超过9年,最长的在G省工作了23年。从总体看来,大部分流动人口在G省工作的时间相对都比较长,84.23%的被访对象在一年内都回过家乡,超过一年时间没有回家乡的被访对象仅占15.77%。而在超过一年没有回家乡的被访对象中,占总流动人口样本量13.51%的被访对象在两年内回过家乡,即超过两年没有回家乡的仅仅占2.26%,这说明G省H籍的流动人口返乡的比例大,且返乡的频率比较高。基于中国特殊的春节团圆的习俗文化,我们可以推测这其中有相当大比例的被访对象是在春节期间返乡的。

四、基于“春节返乡”情势的流动风险防控

根据上述研究可以发现,G省H籍流动人口数量较大,根据2015年全国1%人口抽样调查数据推算,G省H籍流动人口占G省总流动人口的6.48%;根据2017年流动人口卫生计生动态监测调查数据显示,G省H籍流动人口占G省总流动人口的6.66%,根据两个不同数据来源得出的结果相接近,正说明该推算数据结论的相对准确性与合理性。因G省经济发展不平衡的原因,H籍流动人口主要集中分布在局部经济发达地区。G省的H籍流动人口中务工就业群体占绝大部分,多集中在生产性行业和商业领域就业,就业单位以私营单位为主,身份上以雇佣打工为主,但自营单干数量也占有相当比例,这体现了G省H籍流动人口在就业方面呈现一定程度的活跃性与自由性。利用2017年流动人口卫生计生动态监测调查数据,从流动人口的家庭身份属性、在流入地生活的独立性、流动人口与老家关系的紧密性三个方面对G省H籍流动人口春节期间返乡的可能性进行分析,从总体来看,G省H籍流动人口在春节期间返乡可能性总体上比较高。面对流动人口就业分布特点及春节返乡可能性情势的判断,防控因人口流动带来的风险扩散要尤为注意以下几个方面。

首先,充分认识春节期间人口流动的长期性与流动性公共风险防控的常态化。春节期间大规模的人口流动主要根源于我国区域经济发展不平衡的客观现实,而从目前既有发展阶段来看,我国各地经济发展禀赋和条件千差万别,无法在短时期之内实现区域间的平衡发展,在市场机制的推动下,区域经济发展差距进一步加剧。既然区域经济社会发展不平衡在短时期之内无法完全解决,意味着春节期间大规模流动人口返乡的情势在短时期内也无法完全破解,在可以预期的一段时间内,春节期间返乡形成的人口流动依然是人口流动的主体。当前,社会风险,特别是公共风险的频发性日益明显,人口的流动加剧着这种风险的扩散性与复杂性,人口流动长期性加上公共风险的频发性,使防控社会风险从一种应急行为或状态逐渐演化为一种常态的社会治理行为或状态,这对我们传统既有的社会治理理念、体制机制、方式方法都提出了一定的挑战。因此,流动性公共风险防控的常态化是当前社会治理变革的重要内容,也是今后相当长一个时期社会治理的重要内容,而构建公共风险防控常态化体制机制是推进国家治理体系和治理能力现代化的需要,也是重要内容。

其次,利用大数据与网络技术奠定流动社会风险防控的技术基础。社会风险的形成与现代性发展特别是科技发展息息相关,在人类迈向现代化的征程中,风险与之相伴并因科技条件而加剧,如城市化带来城市繁荣的同时,也因人口聚集成为诸多公共风险形成的源头,交通工具的发达带来居民出行便捷化与快速化的同时,也带来风险扩散的急剧性与复杂性,现代社会关系的复杂化带来人与人交往行为的高频率,这些都是可能因人口流动带来公共风险扩散与加剧的重要因素。但从公共风险防控的角度而言,对风险源的确认与控制以及风险传播途径的切断与控制是风险防控的基本途径,在人口流动的背景下,确认及跟踪风险源和传播媒介,对风险防控至关重要。而在风险源及传播媒介的确认及跟踪方面,现代大数据技术和网络技术功不可没。在此次新冠肺炎疫情防控中,对流动人口的统计、跟踪及监测,都离不开大数据和网络技术的利用。并且,在复工复产的过程中,对流动人口的大数据管理是疫情防控常态化的重要技术保障。利用大数据和网络技术,在有效确认和排除风险源的同时,能较好地保障正常的经济生产与社会生活。人口流动的背后实则是信息流的流动,利用信息流进行流动人口的管理与服务,是对流动性社会风险进行防控的重要途径。

再次,发挥基层社区防控流动风险的堡垒作用。在流动性社会背景下,存在着人口、资源和信息等不同内容的流动,但核心在于人口流动,特别是对于公共卫生风险的扩散,人口流动是主因。因此,在类似公共卫生风险的防控中,对人口的管控是隔离传染源和切断传播途径的最直接、最有效的措施。而要实现对人口的管控,从根本上来说落脚点和管控的重心在社区,因为不论人口如何流动,其活动轨迹最终都落在相应的社区中。因而,在流动性风险的防控中,建立社区防线,发挥社区防控堡垒作用至关重要。新冠肺炎疫情的防控实践,证明了社区对于公共风险防控的重要性。值得注意的是,发挥社区的风险防控作用,并非遇到任何风险均要采取以社区为单位进行隔离的措施,而是根据不同的风险防控需要采取不同的措施。

最后,推动区域经济社会平衡发展的同时,提升流动人口城市化的质量。解决人口流动问题,或减少人口流动带来的风险,最直接的途径是缩小人口流动的规模,而要缩小人口流动的规模,从根本上来说必须破解区域经济社会发展不平衡问题,正是因为区域经济发展不平衡,才出现人口和资源在不同区域之间的大规模流动。区域经济社会发展的不平衡不仅是一个经济问题,关乎经济增长与发展,而且是一个政治问题,关乎民众群体的合法权利的保障与权益保护,还是一个社会问题,关乎社会秩序稳定与居民生活水平提高。理论界对区域经济社会平衡发展的讨论浩如烟海,在此就不再重复。值得注意的是,在推进区域经济社会平衡发展的同时,要提高流动人口城市化的质量,即流动人口不仅要流入进去,而且要稳定下来。而要使流动人口在流入城市稳定下来,一个重要的前提条件是实现流动人口与本地居民在各个领域的真正平等,使流动人口在流入的城市真正找到“家”的感觉,从而减轻其在春节期间对家乡的依恋情怀。当然,春节返乡受深厚的既有文化氛围的影响,而且这种文化不可能在短期内消除,但我们可以看到在现代社会发展过程中,特别是大规模城市化过程中,这种“乡土情怀”也开始受到冲击,发生着变化,这为流动人口稳定在城市生活提供了契机。