文言文教学目标的拟定与达成路径

2020-04-07方彬

【摘要】在统编小学语文教材中,文言文的体量增加、编排系统,而课标中缺少与之相对应的学段课程标准与具体要求。以《伯牙鼓琴》一课为例,教师可以从界定对应、分解细化、补充延展、提炼整合四方面着手,反思和重构课标中关于文言文的课程要求,以实现从课程标准到教学目标的有效转化。

【关键词】课程标准;文言文教学;教学目标

【中图分类号】G623.2【文献标志码】A【文章编号】1005-6009(2020)09-0033-05

【作者简介】方彬,江苏省淮安市实验小学(江苏淮安,223002)教科室主任,高级教师,淮安市语文学科带头人。

在统编小学语文教材中,文本的种类、数量和比例发生了多种变化,尤其是文言文的编排。和苏教版教材相比,统编小学语文教材增加了文言文的学习内容,多达13篇,且系统地编排在三至六年级的8册语文教材中。入编教材的文言文选自《论语》《宋史》《吕氏春秋》《世说新语》等文学、历史著作,是适合小学生朗读的经典文言文本。在统编语文教材背景下反观《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称课标)中关于文言文的课程标准,其总目标要求简略、学段标准缺失,未能与统编语文教材中的文言文教学相对应,会影响文言文教学目标的拟定与达成。统编小学语文教材六年级上册第21课《伯牙鼓琴》是文言文的经典之作,本文以此课教学设计为例,在统编小学语文教材背景下对课标展开审视与反思,以期在理解和重构中实现文言文教学目标的拟定与达成。

一、反思:重新认识课标的价值

课程标准是教学指导性文件,由教育部制定,包括内容标准与表现标准,即学习领域和某领域应达到的水平。教学目标,反映一节课学生需要达成的学习结果。教学目标的拟定,需要在这一指导性文件的内容框架下,界定与对应、分解与细化、补充与延展、提炼与整合,拟定每一课的教学目标。重读课标发现,关于“文言文”的教学指导性要求相对概括。“文言文”这一键词,课标中出现三处,分别在第二部分课程目标的“总目标”与“第四学段目标”,以及第四部分评价建议。统编语文教材对文言文学习内容做了系统丰富的安排,而课标中关于文言文的学段标准则相对模糊,甚至缺失,这会影响文言文教学目标的拟定与达成。因此,教师应立足教材,重新审视课标要求,在深度理解的基础上进行适度地调整和使用。

(一)补充文言文的学段课程标准

统编小学语文教材第一篇文言文出现在三年级上册,而课标的第一、二、三学段没有关于文言文的指导性要求。因此,教师可以依据课标总目标第7条“能借助工具书阅读浅易文言文”,第四学段(7~9年级)第12條“阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容”这两项要求,依据学情适当调整,补充第二、第三学段的文言文课程标准,以指导教师准确把握文言文的教学目标与教学方法。

(二)调整文言文的部分学段课程标准

统编小学语文教材在三至六年级均有文言文的学习编排,但现有课标的要求相对笼统。教学时,教师可以灵活调整第二、第三、第四学段文言文的课程要求,体现学段的层级变化,引导学生不断习得“文言文”的学习方法。

(三)甄选优秀的文言文推荐篇目

在课标的附录中,推荐的75首优秀诗文背诵推荐篇目,不能满足当下学生传统文化学习的需要。甄选优秀的古诗文,尤其是经典的文言文,可以丰富和辅助统编小学语文教材的文言文学习。

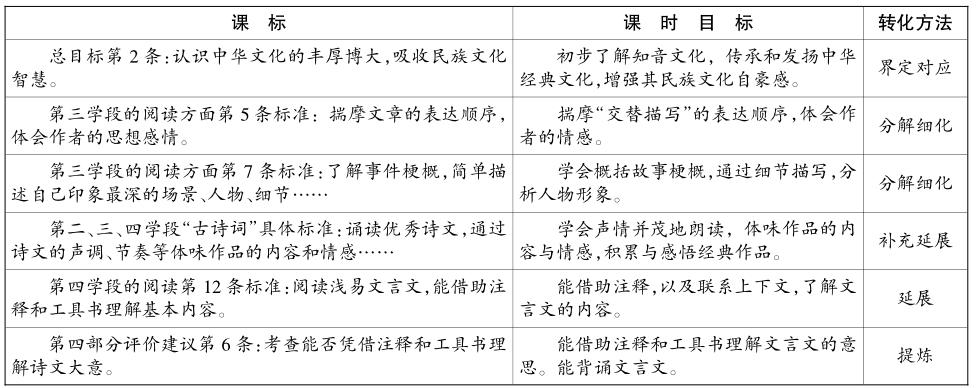

表1《伯牙鼓琴》一课从课标到课时目标的转化

二、理解与重构:课标的批判性解读

课标是由教育部组织专家团队编写,经征求多方意见后形成的具有较为广泛的普适性纲领性文件。在统编语文教材背景下重读课标,深度理解课标内容标准和表现标准,重构实施路径和教学策略,有助于将其有效转化为每一课的教学目标。以《伯牙鼓琴》为例,文言文教学从课标到课时目标的转化过程,如表1所示。

(一)把握课标整体,界定与对应课时教学目标

课标具有指导性意义,由课标转化为教学目标,需要经历学段目标、学期目标、单元目标、教学目标转化的复杂过程。统揽课标整体,界定与对应核心标准是拟定教学目标、把握方向的关键。以《伯牙鼓琴》一课为例,这一篇课文是传统文化的经典之作,文化是本课教学的主题。通览课标“,文化”一词出现了13次。在课程性质中明晰“语文是最重要的交际工具,是人类文化的重要组成部分”。在课标总目标第2条“认识中华文化的丰厚博大,吸收民族文化智慧”,更加具体明晰地提出了传承中华文化的要求。整合13处“文化”标准,对应《伯牙鼓琴》一课具体的文化情境,拟定教学的核心目标为“引领儿童初步了解知音文化,传播知音文化,能够热爱祖国的优秀传统文化,传承和发扬中华经典文化,增强其民族文化自豪感”。

(二)聚焦文言文本,分解与细化学段标准

文言文教学究竟教什么,怎么教。在拟定教学目标时,需要聚焦文言文文本,精准分析阶段性标准,将相关内容标准进行分解、细化,形成具体、可操作的教学目标。

1.分步分阶段。

分步,即指找出相关阶段性标准,列出实现结果需要的具体步骤。例如,“阅读中揣摩文章的表达顺序,体会作者的思想感情”是第三学段中关于阅读教学的第5条标准。叶圣陶先生说:“不论国文、英文,凡是学习语言文字,如不着眼于形式方面,只在内容上寻求,结果是劳力多而收获少。”强调语言学习要关注语言表达的顺序与形式。

实现这一结果需要分为两步:第一,学习表达顺序,通过学习不同文体的文章,了解表达顺序与文体有关。小学阶段学习记叙文较多,记叙文通常有时间顺序、空间顺序、事情发展顺序,还可以有顺叙、倒叙、插叙等表达顺序;第二,揣摩表达顺序,如作家为什么要以这样的顺序表达,作家究竟要表达怎样的情感。第一步在第二学段的语言实践活动中进行,第二步在第三学段的语言实践活动中进行。例如:六年级的《伯牙鼓琴》是第三学段的内容,不足百字的文言文,但也有语言表达的特点。一句写伯牙,一句写钟子期,一句写演奏,一句写欣赏,交替描写伯牙与钟子期。通过这样的表达顺序,读者可以感受伯牙与钟子期心灵相通、彼此理解的深厚情感。在设计教学目标时,教师可以引导学生揣摩文言文的表达顺序,体会文中的情感。

2.确定核心要点。

课标的表述严谨、规范,是对一个学段、一个方面的统领性描述。在课标转化为教学目标时,需要教师精准把握“课标”某一内容标准与表现标准的核心要点,进一步理解、细化,形成教学目标。

“阅读叙事性作品,了解事件梗概,简单描述自己印象最深的场景、人物、细节,说出自己的喜欢、崇敬等感受”,是第三学段中关于阅读的第7条标准。这一条内容标准与表现标准的核心要点,均是强调第三学段学生的概括能力,以及表达观点与感受的能力。《伯牙鼓琴》是叙事性作品,其中有鲜明的人物形象与丰富的细节,引导学生概括故事梗概,描述印象深刻的细节,表达个性化的观点与感受,是本课教学的主要目标。

(三)关联相邻学段标准,补充与延展

六年级上册的学习内容,承接第二学段与第四学段,属于第三学段。而课标中没有本学段的文言文课程标准。教师可以聚焦“古诗词”与“文言文”的相关标准,对《伯牙鼓琴》这一课的教学目标进行补充与延展。

1.借助古诗词的内容标准。

首先,梳理关于古诗词的学段标准。第二学段(3~4年级)的阅读内容标准是“诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感,领悟内容。背诵优秀诗文50篇(段)。”第三学段(5~6年级)的阅读内容标准是“诵读优秀诗文,注重通过诗文的声调、节奏等体味作品的内容和情感。背诵优秀诗文60篇(段)。”第四学段(7~9年级)的阅读内容标准是“诵读古代诗词,有意识地在积累、感悟和运用中,提高自己的欣赏品位和审美情趣。”

文言文与古诗词的学习有相通之处,教师可以借鉴古诗词的标准,补充与延展到文言文的学习要求。除了要顾及每一学段中文言文课文数量的增加,教师还要考虑表现标准的层级发展,第二学段强调在诵读过程中体验情感、领悟内容、第三学段关于“诵读”要求更具体,要求读出声调、节奏等,再诵读体味作品的内容和情感;第四学段在“语用”上提出新要求,即在积累、感悟与运用中,提高欣赏品位与审美情趣。

文言文教学目标的拟定,可以突出“诵读”的内容目标,关注表现目标的达成———读出声调与节奏,通过声情并茂的朗读来体味作品的内容与情感,引导学生积累与感悟。

2.参照第四学段的内容标准。

课标中关于“文言文”的具体要求,出现在第四学段,即第四学段(7~9年级)的阅读第12条:“阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。背诵优秀诗文80篇。”教师可以依据第四学段的标准,推测第三学段学生学习文言文的表现水平,为第四学段学习提供基础。即以第四学段的标准为实现的结果,推测第三学段的学习目标。以《伯牙鼓琴》为例,教学目标可以拟定为“能借助注释,联系上下文,基本了解文言文的内容”。

(四)关注课标实施建议,提炼与整合

课标的表述结构严谨,实施建议具有很强的指导价值,需要深度阅读、深入理解。在拟定教学目标时,教师可以提炼相同要素,加以整合,依据目标陈述的规范,明确学习目标。

1.多要素整合,拟定教学目标。

第三部分实施建议的教材编写建议,“教材要注重继承与弘扬中华民族优秀文化”。“初步了解查找资料、运用资料的基本方法”,是第三学段综合性学习方面第4条标准。第四学段标准阅读“能联系文化背景作出自己的评价”。分散在课标各处的标准条例,对《伯牙鼓琴》一课都有指导价值,教师可依据教材文本和学情需要,进行多要素的整合,形成教学目标。整合上述几条标准,形成“多种途径查找资料,联系故事的背景说说你对知音以及知音文化的了解”这一教学目标。

借助注释、工具书了解文言文意思,查找资料了解文化背景,这些是文言文学习的重要方法,也是课标倡导的自主、合作、探究的学习方式。《伯牙鼓琴》发生在两千多年前,引导学生查找资料,了解故事发生的背景文化,可以有效地促进学生对知音及知音文化的理解。

2.逆向提炼,确定内容目标。

课标第四部分评价建议的“阅读”板块第6条“评价学生阅读古代诗词和浅易文言文,重点在于考查学生记诵积累的过程,考察他们能否凭借注释和工具书理解诗文大意,而不应考察对词法、句法等知识的掌握程度。”

教师可以从“评价”入手,逆行倒推课时的教学目标。在评价中明确提出“重点考察记诵积累,以及凭借注释和工具书理解大意”,那么在课时目标中,必须体现对“记诵积累、凭借注释工具书理解”的具体目标。例如:《伯牙鼓琴》的课时教学目标,“能背诵文言文”指向的是“记诵”的评价目标;“能借助注釋和工具书理解文言文的意思”指向的是“方法”的评价目标。

三、课程与教学:教学目标的拟定与达成

(一)教材是例子

统编教材特别关注中华优秀传统文化的传承与发扬。教材选用的文言文是经典之作,但在中华传统文化的长河中,经典作品数不胜数。因此,教材无非是个例子,需要通过一篇文言文的学习,带动学生自主阅读同类或相关的文言文经典作品。统编小学语文教材13篇文言文分布在三至六年级八个学期教学中,每一篇都有独特的育人价值,承担着独有的教学任务和传承文化的使命。

《司马光》作为小学阶段安排的第一篇文言文,起步学习不应追求逐字逐句的理解,避免拔高要求,抹杀学生学习的积极性。在学习《伯牙鼓琴》时,学生已在课内学习了9篇文言文,具有一定文言文学习的基础。在此篇过后,学生在小学阶段还需要学习猿篇文言文。综合以上的分析,统编语文教材三至六年级,每一册教材都有文言文课文,在学习方式上也逐渐提高要求,初步形成学生自主学习文言文的基本能力。教材无非是个例子,通过学习教材中的13篇文言文,旨在引领学生自主阅读经典的文言文作品。

(二)儿童是主体

教学目标的拟定,需要关注儿童的已有经验。2019届的六年级学生是首次使用统编语文教材,也是使用统编语文教材后首次在课堂内学习文言文。《伯牙鼓琴》是这一届学生学习统编教材中的第一篇文言文。陌生的表达方式以及深刻的文化内涵,是学生学习的难点。如何突破儿童的学习难点,仍需要坚守儿童立场,从儿童已有学习经验出发。

学生经过五年的古诗文学习,积累了一定的古文阅读学习方法,形成了一定的古文阅读语感。因此,在教学这篇文言文时,教师可以采用学生自主阅读、自主探究、小组合作的学习方式,让学生在诵读的基础上理解文本,体会情感,感悟知音文化。

(三)课程即文化

《伯牙鼓琴》不是一篇孤立的文言文,捕捉发现、开发利用文言文这一丰富的文化资源,建立适切儿童语文素养提升的微课程,可以让学生从课内走向课外,由一篇带多篇,体验完整的学习生活,感受经典文化的浸润。

1.知音文化微课程。

第一,确立微课程目标。微课程的学习,可以促进儿童对知音文化的理解。第二,梳理微课程的内容,即了解知音文化的起源与发展。在古籍中,战国郑人列御寇著《列子》一书中有关于伯牙抚琴的民间故事;《史记》《荀子》《琴操》等书中均有记载;统编小学语文教材选用的《伯牙鼓琴》选自《吕氏春秋·本味篇》;明末小说家冯梦龙《警世通言》也收录了这个故事。《伯牙鼓琴》是流传两千多年的经典故事,它传递的是中国人特有的知音文化,是人与人之间的知心知人,传递和表达的是真情。有了这份知音深情,就产生了彼此间的互信、互爱,使人与人关系更为和谐亲密。第三,策划微课程的实施路径。教师可以对比诵读、讲故事的方法加以落实。

2.伯牙人物微课程。

第一,确立微课程的目标。丰富儿童对“伯牙”的认识。第二,梳理微课程的内容。主要包括伯牙的生平、琴技、生活、作品以及相关典故等,丰富儿童对伯牙的认识与理解。第三,策划微课程的实施路径。以讲故事的方式推进。

基于课标拟定教学目标,是遵循语文学科发展规律、顺应学生成长节律的。在统编语文教材背景下,教师要深刻理解课标,在反思和重构中落实课程标准,优化课堂教学效果。