民国时期山东教育家的士人风骨

2020-04-07李聪慧

吉 标, 李聪慧

(山东师范大学 教育学部, 山东 济南 250014)

19世纪末20世纪初,东西方文化激烈碰撞,新式教育渐次生长,齐鲁大地涌现出了一批以鞠思敏、王祝晨、于明信、范明枢、丛禾生、王鸿一等为代表的杰出教育家。他们积极宣传新文化、新思想,兴办各类学校,创办学会报刊,改革学制和课程体系,聘请名师教学,推广新的教学方法,为山东地区教育注入了近代化的新鲜血液。在纷乱困顿的环境中,他们心怀家国,淡泊名利,躬身实践,兼济天下,展现出不屈的人格、高贵的气节和侠义的心肠,体现了一代优秀知识分子所具有的士人风骨。

一、民国时期山东教育家群像

民国时期山东教育家多出生于19世纪70年代前后,他们自幼胸有鸿图,苦读入泮,先后受过传统私塾和新式学堂双重教育,学养深厚,后赴日本留学和考察,归国后投身教育事业,成为推动民国山东教育变革的第一批功臣。

(一)年少聪慧,参加科举

齐鲁大地是孔孟之乡、儒家文化发源地,有崇文重教的传统,私塾、书院广布。因此,对于传统的知识人来说,入私塾开蒙、接受传统教育和走科举应试之路,成为一种必然的选择。

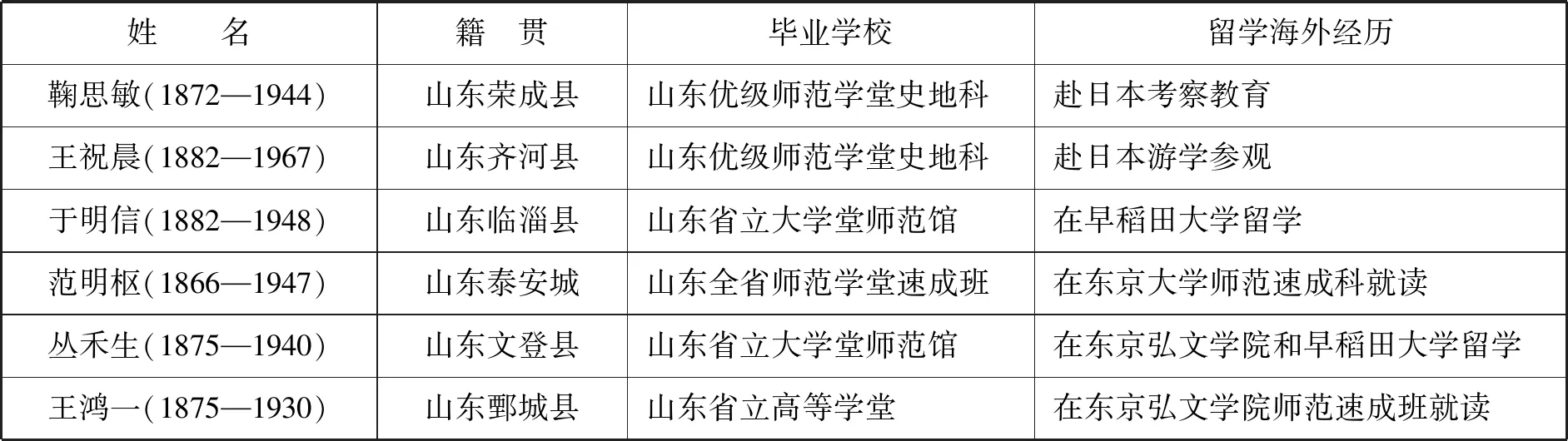

鞠思敏(1872—1944),名承颖,字思敏,山东荣成县成山卫镇人,祖父、父亲皆中过功名。他自幼聪慧,6岁开蒙,学习《三字经》《百家姓》和四书五经,20岁中举人,21岁中廪生,在荣成县城私塾设帐讲学。王祝晨(1882—1967),名世栋,山东齐河人。幼读私塾,智力超群,博闻强记,有神童之称,12岁丧父,17岁丧母,节哀求学,苦苦上进,18岁中秀才,20岁获廪生,后入济南书院。于明信(1882—1948),字丹绂,生于山东临淄,家境贫寒,励志弥笃,18岁举生员补廪生。范明枢(1866—1947),名昌麟,又名炳辰,生于泰安城,6岁入万圣宫私塾开蒙,博览群书,精研覃思,23岁中秀才,后又考入泰山书院,肄业后钻研古籍。丛禾生(1871—1940),名涟珠,又名宝清,以字行世,出生于山东文登县一教育世家,是明代南京工部尚书、太子少保丛兰之裔孙,幼入族人开设的私塾读书,年少聪颖,矢志力学,旧学根基深厚,考取廪生后赴济南参加乡试。王鸿一(1875—1930),字朝俊,名鸿一,山东鄄城人,8岁开蒙,才思敏捷,立志于道,跟随举人朱儒宏学习《三字经》《千字文》《古文评注》和四书五经等,后参加科举,1902年考中秀才(表1)。

表1 民国山东教育家主要信息一览

资料来源:王志民.山东重要历史人物:第六卷.济南:山东人民出版社,2009:19-97.

(二)师范受训,接受新学

1901年1月,清政府宣布实施新政,其后陆续颁布改革旧学、兴办新式学堂的诏令,各省纷纷响应。同年10月,山东巡抚周馥在济南成立了第一所高等学堂——“山东大学堂”。次年,山东大学堂开办师范馆,旨在选拔远赴京师、保定及日本继续深造学习的学生。此乃山东师范教育之始。1903年,山东师范馆从山东大学堂独立出来,改名“山东全省师范学堂”,这标志着师范教育体制在山东省正式确立。[1]当时,师范学堂设立分类优级科,培养中学和中等师范学校师资,所聘教师多为学界名流,其中不少是日本留学生,且招生范围覆盖山东全省,从各地吸纳了一批卓有天赋的读书人。1902年,于明信、王鸿一与丛禾生三人同时入山东大学堂师范馆就读,成为学堂成立后的第一批学生。他们矢志力学,孜孜不倦,广泛涉猎古今经典著作,纵论国际大势,学成毕业或肄业后都获得公费留日资格。1904年,时年32岁的鞠思敏和22岁的王祝晨经地方保荐,也一起考入山东师范学堂优级科。次年,学堂抽取优等生组成文、理科优级师范班,学习勤勉的鞠思敏和王祝晨在被选之列。在学期间,他们惜时如金,刻苦钻研,常与同学切磋,学问大有长进,最终以优秀成绩毕业。其后,于明信、鞠思敏、王祝晨等人还进京复试,中师范科举人,授七品官衔。应该说,清末民初兴起的师范学堂,为山东省培养了民国时期的第一批社会精英,他们后来成为推动齐鲁大地教育事业发展的中流砥柱。

(三)游学日本,研习教育

19世纪下半叶,清政府内外交困,大厦将倾。而日本同样作为东亚国家,通过明治维新运动,成功地进行了社会改革,实现了富国强兵的国家理想。尤其是甲午一役,堂堂大清帝国惨败于“蕞尔岛国”日本,促使国人警醒。在张之洞、袁世凯等改革派的呼吁和清政府的支持下,中华大地迅速出现了赴日留学的热潮,大批青年学子纷纷浮槎东渡,而据有地利之便的山东则是当时的“留日大省”,约600名青年学子先后东渡留学。[2]山东公费派遣留日学生最早始于1902年,该年赴日的山东留学生有13人。次年5月,山东巡抚周馥选派55名学生赴日本,在东京弘文学院就读,其中就有王鸿一、丛禾生两人。他们在东京弘文学院师范速成班学习多年,研读大量教育著作,对日本教育有了深入观察和研究。1905年,年近四十岁的范明枢也被保送到日本东京大学师范速成科学习。范明枢深知留学机会之不易,他努力求知,孜孜不倦,考察日本中小学,以寻求救国之道。民国成立后,留日运动继续发展,1912年至1949年间又有约1800名青年学生留日。其中,于明信、王祝晨和鞠思敏三人分别于1913年、1914年和1917年相继前往日本留学或考察,他们对日本各地教育制度、教学法、教材等进行了细致研究,接受了新的教育理念,为归国后推进教育改革做了充分的理论准备。

(四)倾心办学,致力教改

民国山东教育家通过接受新学,深刻认识到社会进步必须要以教育为先,而教育变革首在兴校办学,启迪民众觉悟,培育新民。在民国教育改革的浪潮中,他们积极宣传新的教育思想,竭力兴办新式学校,推进教育改革,努力创新课程体系。鞠思敏被誉为山东的“蔡元培”。他联合多位教育界名流,创办了私立“正谊中学”,并担任首任校长,曾邀请黄炎培、陶行知等当时全国教育名流前来授课,培养了季羡林、王统照等一批成绩卓著的学子。鞠思敏还曾出任山东省立第一乡师校长,“大力延聘名师,改革课程体系,革新教法,并效仿陶行知的平民教育思想,在济南北园创办了5处民众学校,推进平民教育”[3]19。王祝晨从山东优级师范学堂毕业后,在聊城、泰安和济南多地担任中学校长。后来担任省立一师校长,进行大刀阔斧的改革,推行新学制,改革旧的课程体系,增设实用学科,“聘请周作人、沈尹默、王森然、朱谦之等人来短期讲学,还挽请路过济南的知名中外人士如杜威、泰戈尔、胡适、梁漱溟等人来校做讲演”[4]。于明信接替鞠思敏担任省立一师校长后创建“尚学会”,创办新刊物,介绍新思想、新文化,使省立一师的学术氛围空前浓厚。[5]范明枢先后任职于山东省立六中、省立一师、省立二师。他担任省立二师校长期间,奉行开明办学,强调教育革新,学校风气大为改善。他还联合同族乡贤,创办北上高村实验学校,招收贫民子弟,启迪民智,奉献乡梓。王鸿一创办了菏泽公立第一、第二小学堂和省立六中,创建了曹州师范、省立第二师范等师范学校。此外,还开办了一些特殊学校,如针对土匪教育的自新学堂和开菏泽女子教育先河、培养幼儿教师的保姆养成所。总之,民国教育家扎根齐鲁大地,传播新知,兴校办学,培育人才,为近代山东教育事业的发展作出了杰出贡献,在山东教育史上写下了辉煌的篇章。

(五)撰修史志,传承文化

史志是传统文化的重要载体,是地方历史的血脉。民国山东教育家重视地方文化的传承,为地方史志编纂工作不懈努力,亲自整理史志资料,为保存和传承山东的地方文化作出了重要贡献。王祝晨晚年十分重视地方志的编纂工作。他曾专门撰文详细论述了地方志编订的原则、步骤与方法,为山东省地方志的撰写明确了方向,也为全国地方志的编纂工作作出了重要贡献。1954年,他在第一届全国人民代表大会上提出了“早早动手编纂地方志”的意见,主张各地要编纂县志,延续各地历史文化。为此,他还曾经专门提交了《编写各省地方志》和《编撰山东地方志的初步办法》两个提案。可以说,这两个文件奠定了新中国地方志编写与研究的基础。[6]207鞠思敏曾被委托续修山东省荣成县地方志,担任《荣成县续志》总纂。在修志过程中,他参考其他地区的地方志,仔细查阅资料,深入实地调查,极大丰富了荣成县地方志的内容。1928年,于明信从日本回国,此时蒋介石在全国范围内建立起了统治,国内形势发生巨变。由于对政府的统治及政策非常不满,加之遭到一些官僚绅士的诽谤和攻击,于明信不愿同流合污,于是愤然辞职,闲居于济南七家村,专心编订《齐河县志》,续写家乡历史。

二、民国时期山东教育家士人风骨的表征

民国时期的山东教育家扎根乡土,于纷乱的政治环境中坚守做人的原则,于乱世中寻求救国济世之道。他们入仕不畏强权,敢于犯颜直谏,见危授命;下野则讲学传道,泽及乡里,体恤黎民疾苦,展现了一代知识分子特有的士人风骨。

(一)威武不屈的独立人格

中国古代士人有自己相对独立的价值体系和判断标准。“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,这是他们安身立命的道德准则。19世纪后半叶,列强入侵,民族屈辱,政治腐败,“三千年未遇之大变局”引发了知识分子的惊醒[7]。这一时局中成长起来的山东教育家,既饱读诗书,浸润儒家文化,也深受西方“人格独立、思想自由”思潮的影响,这塑造了他们坚守信念、秉持正义的崇高品节。他们不畏强权,不惧危险,坚持与反动势力开展斗争,鼎力支持学生爱国运动,保护进步青年,与当局直面交涉,即使遭遇各方势力的威胁,仍坚定不移。

鞠思敏一生堂堂正正,爱憎分明,荣辱不惊,是一位性格刚烈的山东汉子。1920年元旦,济南各校学生为抵制日货和反对丧权辱国的“二十一条”,在大明湖畔大舞台举行演出,济南一中和正谊中学学生联袂演出话剧《惩办卖国贼》。济南镇守使马良闻讯后派出军警血腥镇压,制造了“济南血案”。事件引发公愤,济南学界当即成立“各校联合营救受伤学生大会”。鞠思敏被推选为会长,他亲自面见时任山东省省长和督军,义正辞严痛斥政府当局的残暴行径,要求严惩肇事者,赔偿损失和医药费。几经交涉,当局最终妥协让步,释放被捕学生,公开道歉并赔偿损失。1925年6月11日,“五卅惨案”的消息传到山东,上万名济南市民齐聚街头,声援支持上海工人。鞠思敏无视省政府主席张宗昌的威胁,发表激情演讲,呼吁民众“坚持到底,誓作沪案后援”[6]58。1932年,济南乡师爆发学潮,国民党当局再度施压,逮捕民主人士,又暗示鞠思敏自动辞职。鞠思敏拒不领命,时任教育厅长何思源怒不可遏,骂鞠思敏“昏庸老朽”。鞠思敏回击道:“我老而不朽,庸而不昏,我自办教育以来,一直希望我的学生有头脑、有见解、有主张,我的学生没让我失望。”[6]42国民党省政府打算撤换他,凛于他在山东教育界具有极高的威望,不好明令撤职,暗示他自动“引咎辞职”。他果断回应:“我办学无差错,辞职不行,撤职则可!”当局悍然下了撤职令,鞠思敏遂愤然离去,从此闭门居家,直到与世长辞。[8]232-233

王祝晨为人刚正不阿,性格爽直,肝胆照人,在权势面前“横眉冷对”,从不屈服。“士可杀不可辱”,倔强无畏的性格在他身上也得到生动的体现[9]79。1928年7月,山东代理省长石敬亭邀请王祝晨担任省府机关报编辑,他毅然回绝,因为他“从不去做军阀的走狗,也不去做党派的打手,更不愿做向人民瞎说的人”[9]80。1929年,王祝晨担任曲阜省立二师校长,支持学生排练新剧《子见南子》。剧目演出后,引发轩然大波,孔族认为剧目有辱祖先,遂向南京政府状告省立二师。这便是震惊中外的“子见南子案”。省立二师学生和教员纷纷参战,鲁迅和国外华侨也给予支持。王祝晨知晓经此一事会被撤职,仍坚持下去,虽然最终结果如鲁迅所说的“强宗大姓的胜利”,但是王祝晨仍起草呈文,称“请示尊孔跪拜穿制服不便,宣讲教义君臣一伦与国体不合”,上午递交,下午即被革职。后有友人问其为何执意如此,他答曰:“抛弃孔子学说中的渣滓,正是发扬孔子学术精华,使国家急速地适合世界潮流,这也即是恢复民族精神,为中国,亦为孔子。”[9]861932年7月,山东省政府主席韩复榘大肆逮捕进步人士,省内不少教员和学生被捕,王祝晨愤而辞职,以示抗议。抗日战争全面爆发后,山东省教育厅通知各中等学校师生南下,队伍到达安康,即组建国立六中(1)1938年春,王祝晨随两千余名山东流亡学生集结于河南南阳,成立“山东联合中学”。随着战争形势急转直下,师生沿秦岭南坡,经安康,过汉中,于1939年初到达绵阳,改名“国立第六中学”。,王祝晨担任校长。1946年,国立六中发生“二二七事件”,学生被要求参加反苏联游行,不参加者被殴打得遍体鳞伤。王祝晨大为气愤,对国民政府当局的恶行进行了严厉控诉。王祝晨言行颇遭当局忌恨,他们数次指使特务到其住处寻衅滋事,更有甚者寄来内装子弹的恐吓信。好友皆劝他暂时避开,他毅然拒绝:“死没有什么可怕的,可得要学生看透这腐朽社会的本质啊!”[9]98仍然毫不动摇继续上课,引领学生追求真理和正义。

范明枢一生为人坦荡,秉持正义,不贪权势,不怕非议,不惧淫威,义无反顾地与反动势力开展斗争。“五四运动”爆发后,时任山东省立第一师范学监的范明枢,积极支持学生的反帝反封建爱国运动。5月23日,济南各学校大罢课,省立一师的学生在进步教师影响下,发表《山东省立第一师范学校罢课宣言书》,称“抑露我头角,展我抱负,与彼注一掷,一雪国耻。”[6]906月3日,范明枢与学生一同上街游行,反动派军警包围学校,封锁校门阻拦,他“头撞军警刺刀,撞开一条道路,率学生冲出学校,声震齐鲁”[10]。1932年,韩复榘大肆逮捕进步人士,范明枢此时正在济南乡师图书馆任职,亦未能幸免,被扣上了“赤化宣传”的罪名,身陷囹圄。警察厅长质问他为何宣传“异端邪说”,他坦然回答,“不止我要追求真理,还愿意所有人都追求真理”,“让年轻人看好书、做好事,是我的责任,何罪之有!”[11]法庭上面对法官质问,他直言“朝闻道,夕死可矣”,军警命令其写悔过书,他只写了八个大字——“学习苏联,爱护青年”。慑于范明枢的社会威望,反动当局不敢明目张胆对他下毒手,只能暗地动用各种体罚折磨。范明枢坐牢83天,“脚镣手铐,受尽各种残酷的、非人道的刑罚”[6]96,但依然泰然自若,从容无惧,据理驳斥反动派捏造的种种罪名,展示了威武不屈、大义凛然的高贵品格。

于明信一生独立思考,追求真理,不慕仕途,不畏权贵,不为潮流所动,敢于和腐败的政治集团做抗争。1928年,多次东渡日本、出任山东留日学生监理员的于明信归国。此时国内形势大变,蒋介石建立血腥统治,对内残酷镇压、消灭异己,对外谄媚讨好、卑躬屈膝。于明信对此大为不满,不愿与之同流合污、沆瀣一气,愤而离职,赋闲乡下躲避。1945年日军无条件投降后,于明信满心欢喜,准备投身教育大展身手,不料蒋介石撕毁和约,悍然发动内战,国家再度动荡不安。于明信对国民党的反动统治嗤之以鼻,再度隐居乡下,远离政治,读书研学,直至1948年去世。

丛禾生生性淡泊,品德高洁,素恶虚荣,虽多次有出仕的机会,或坚辞不受,或借故推脱,绝不向邪恶势力低头。[3]521926年,省立六中高中部并入山东大学,成为山东大学附属中学,丛禾生也随之调任高中部主任。1927年冬,山东大学校长王寿彭辞职,督办张宗昌妄自尊大,竟然自兼校长,企图控制学校,丛禾生不愿受军阀驱使,愤然去职。半年后家里竟致断炊,幸亏多位好友及时联络校友接济,全家的生活才得以为继。丛禾生一生献身教育,无怨无悔,在偏僻的鲁西南前后躬耕二十多年,受到教育界同仁的敬佩和广大学生的爱戴,也得到社会各界的交口称赞,在鲁西南民众中博得“丛圣人”的美誉。20世纪30年代,鲁西地区战乱频仍,兵匪不分。一次,某乡绅在菏泽饭庄宴请地方党政要人及士绅,忽遇土匪包围绑架。当匪首听说“丛校长”也在其间时,竟当即派专人护送丛禾生回学校,可见其人格魅力之大。[3]56

(二)赤胆忠心的民族气节

天下兴亡,匹夫有责。面对敌寇入侵,国家危难,民族危亡,民国山东教育家们胸怀满腔热血,积极投身于革命,与敌人斗智斗勇,大义凛然,赤心报国,浩气长存,展现了一代知识分子高贵的民族气节,不愧为中华民族铁骨铮铮的脊梁。

“五四运动”爆发后,鞠思敏热情支持青年学生参加各种形式的反帝爱国运动。他在省立一师建立“华醒商行”,经营国货,提出“不买日货、不穿洋布、不坐洋车、不乘胶济铁路火车”的主张。1928年,日寇在济南制造了震惊全国的“五三惨案”,正谊中学校园也遭破坏,损毁严重。在整顿恢复校园时,鞠思敏特意嘱托工匠在被击毁的屋顶补上红瓦,寓意殒命同胞的鲜血,其余的断壁残垣则保持不动,以此作为国耻警醒。1937年,济南沦陷在敌寇铁蹄之下,正谊中学被迫南迁,鞠思敏则留在济南看守校产。日伪政权仰慕其名望,意欲拉拢,威逼利诱他出任“省教育厅长”,皆被鞠思敏严词拒绝。

“一二·九”运动爆发后,王祝晨走上街头宣传抗日,呼吁万众一心,共御其侮,救亡图存。“七七事变”后,日军全面侵华,上海爆发了“八一三”血战,他捐献所有积蓄,并说:“国破家必亡,为不使国破献出自己所有的一切是必要的。”[9]94他还利用暑假时间,自费前往津浦铁路和胶济铁路沿线,做抗战宣传动员工作,开展演讲,呼吁结成“抗日民族统一战线”。为了紧急赶路,他几乎风雨无阻,夜不闭目,坚持宣讲五十余日,回到家时“声音嘶哑,须发不整,满身泥污,真像个流浪汉”,然而他却说“不过是尽了公民的一点责任”[9]94。

面对外敌入侵,国土沦陷,民族危亡,范明枢也挺身而出,号召全国上下一心,共御外敌,高呼“我虽老,不能眼睁睁看着亡国,我们不能做亡国奴隶!”[6]95肺腑之言,情真意切。1936年5月,宋庆龄、邹韬奋、陶行知等人发起成立全国各界救国联合会,呼吁停止内战、联合抗日。范明枢作为泰安地区代表出席成立大会,并被推选为执行委员。“七七事变”后,范明枢已逾70岁,却不顾年高体衰,坚持向民众发表抗日演讲,印发宣传册,揭露日寇罪行,还组织成立了“泰安各界抗日敌后救援会”,动员各界踊跃捐资支援前线。1941年,由于国民党顽固派消极抗日,日军持续扫荡,敌后根据地处境极其困难。范明枢由组织安排隐蔽在沂蒙山区,尽管生活艰难,但他仍不忘宣传抗日,带领民众开垦荒地,纺线织布,支援前线。[6]106

于明信抗战期间与鞠思敏一起看守校产。期间,日方多次纠缠,许诺给予高官厚禄,均被严词拒绝。日伪政权数次碰壁后不甘心,强加给于明信“山东省教员资格审查委员会主任”的名衔,并向社会公开,妄图以既成事实迫使他就范。于明信被迫出席会议,但全程一言不发,签名时直书“汉奸于明信”五字,以示抗争。对此,有人好言相劝,有人恫吓警告,然于明信泰然自若说:“既当汉奸,何必讳言?”1939年6月,终因处境险恶,于明信为摆脱日伪政权纠缠与迫害,“避走北平,隐匿西郊一庵,披裟念经,直至日本投降才回到济南,表现了高尚的民族气节和爱国情操”[12]。

(三)扶危济困的侠义心肠

民国山东教育家多出身贫苦,经历了生灵涂炭、民不聊生的动荡岁月,对民众疾苦有着切身的体验,丰富的底层生活经验孕育了他们仁慈博爱、恤孤念苦、敬老怜贫的侠义心肠。

王祝晨一生简朴,衣食住行从不讲究,所有节余几乎全部捐赠给学校和困难学生。他是山东省学生赴国外勤工俭学的首倡者。1918年,北京“勤工俭学会”甫一成立,王祝晨立即动身北上商议与山东接洽事宜,山东第一个留法学生蒋程九、第一个留美学生孙芳时,都因此得到了资助,顺利出国,这是山东学生留法留美的开端。1922年,王祝晨担任省立一师校长期间,在校内设立津贴制度,用以抚恤、救助遭遇天灾人祸或是横遭其他意外的学生,资助他们顺利完成学业。鞠思敏一生也爱才怜弱,救困扶危,疏财仗义。抗战时期,鞠思敏全家外出避难,雇原正谊中学一位老校工看守家舍。战事过后,家中一切完好。老校工看家很负责任,但性格乖僻、嗜酒,且年老体弱,丧失了劳动能力。鞠思敏仍按照在学校中的原工资,将其留在自己家中达四年之久,直到他病重回家。[13]鞠思敏有一次坐人力车出门办事,车夫不慎失手,把他翻到路上,恰是雨后,让他沾满了一身泥水。车夫惊慌,认为坐车人要大发雷霆,赶紧把鞠思敏扶起来。没想到,鞠思敏起身后却毫未动容,只叫车夫送他回家更衣,然后坐原车再出发,并按路程多付给车费。[8]374

王鸿一是被誉为“真人”“豪侠丈夫”的教育家和社会活动家。他出身贫寒,深知贫困学子求学之苦。辛亥革命后,王鸿一担任山东省教育司长,向济南和鲁西南的豪绅募捐资助省立六中,并成立“励学社”,以救助贫困学生。后在北京设立了“南华学舍”,用来招待在北京求学的曹州籍学生,先后资助何思源、王子愚、张会若等人赴美国哥伦比亚大学留学。王鸿一对穷人慷慨资助。有一次坐轿车回曹州老家,路遇本村一打狗人(狗屠),便赶快下车让那打狗人同坐轿车,又赠他五元现洋。这对于一个以卖狗肉度日的穷人来说,的确是莫大的实惠。[14]丛禾生一生严谨自律,崇尚俭朴,扶危济困,终生坚持捐资助学,展现了教育家真挚的爱民情怀。他先后接济了数以百计的学生,使他们得以完成学业。担任省立六中校长初期,丛禾生的月薪是80元,他每月拿出20元存会计处,用于资助贫困学生。后来,校长薪水涨到每月160块大洋,每月坚持捐出40块,很多贫困学子因此得到救助。在当时情况下,丛禾生的薪金算是比较高的,生活应当比较富足,但他仍然是脚上一双布鞋,身上一件布袍,吃在教工食堂。[3]56丛禾生担任省视学时,住在济南东流水街,有一户王姓木匠邻居,一家四口赁住一间小屋。王木匠生病不能做工,无力买药,家中断炊,又拖欠房租,面临无处可归的凄惨境地。丛禾生得知后,代其付清房租,并送去银元米粮,助其延医治病,直到数月后王木匠痊愈为止。[15]

三、结 语

“修身、齐家、治国、平天下”是中国古代优秀知识分子的人生追求。在儒家文化“入世”精神的熏陶下,他们怀有强烈的历史使命感和社会责任感,注重自我修养,重视个人品节,以社会担当为己任,反对权势,仗义执言,“为天地立心,为生民立道”。他们自奉甚俭,不谋私利,堪称后辈楷模;他们严于律己、率先垂范,引领社会风尚;他们刚正不阿,崇尚真理,传播先进文化;他们倾囊捐资,悬壶济世,润泽乡梓。在神州陆沉、风雨如磐的时代,民国山东教育家经历了出生入死的革命洗礼,他们筚路蓝缕,不畏艰难,破旧立新,以启山林,成为国之栋梁和民族的脊梁,为革命事业建立了巨大的历史功绩,给后人留下了弥足珍贵的精神财富。在时代剧烈变迁和新旧思想激烈碰撞的过程中,他们接受了思想的启蒙,终生以教育为志业,义无反顾地投入教育救国运动。他们是近代山东新式教育的奠基者,也是奉献齐鲁大地教育事业的杰出乡贤。

如今,历史渐渐流逝,回望民国山东教育家渐行渐远的身影,追忆他们的人生大义与高尚气节,我们后辈教育学者当自觉、自省、自勉。