激进形象与保守话语

——以宗教战争后的忏悔书写为例

2020-04-07周凝

周 凝

内容提要 加尔文主义者的激进思想历来为学界所关注,但对其隐含的保守性却少有涉及。法国的加尔文主义者胡格诺派,将《南特敕令》视为教徒与法国国王之间的永恒契约,维持新教徒权利,为了获得君主的信任,在之后的一百余年里始终保持着忠君的话语,这保守服从的姿态与其激进形象形成了鲜明对照。《枫丹白露诏令》颁布后,反抗王权的声音开始在海外移民中出现。本文试图从新教负面形象的形成、忏悔书写的内容和忠君态度的转变进行分析,进而呈现后世研究者在对新教群体进行共性研究时所忽略的特异性。

宗教改革之后,新教徒大力开办学校发展教育,以期与天主教分庭抗礼。法国在17世纪创立大批新教学校,因此加尔文教在法国被称为胡格诺派(Huguenots),意为日内瓦宗教改革的追随者。在以往的研究中,宗教改革之后的新教改革派,往往被贴上“激进”、“暴动”的标签。美国学者迈克尔·沃尔泽(Michael Walzer)在著作中着重呈现了改革派对激进政治的促进,并认为改革派的反抗性不仅针对天主教徒,也针对王室贵族。①迈克尔·沃尔泽.《清教徒的革命:关于激进主义起源的一项研究》.王东兴、张蓉译.北京:商务印书馆出版社,2016年。吕世伦摘译的《西方前近代政治法律思想史与现代法学批判》中用一章的篇幅强调近代早期改革派新教和天主教之间二元对立的关系,并且认为反抗君主的激进思想在这个时期的胡格诺派身上得以继承。②吕世伦摘译.《西方前近代政治法律思想史与现代法学批判》(History of the political and legal thoughts in the pre-modern western world & modern judgment on the jurisprudence).西安:西安交通大学出版社,2016:73.江晟在《保守与激进——论马丁·路德与反抗暴君理论》一文中对16世纪新教理论中反抗意识做了深刻分析。③江晟.《保守与激进——论马丁·路德与反抗暴君理论》.世界历史,2014年第5 期。

尽管学者对于改革派话语较为关注,但他们的研究多偏重于塑造新教徒的激进形象,并视他们为天主教乃至王室的对立面。如此,新教徒忠君保守的姿态却往往为研究者所忽视。近年来,部分学者开始留意胡格诺派曾持有的保守立场,认为改革派和天主教派之间也并非仅有纯粹对立的状态。历史学家伊丽莎白·赖柏丝(Élisabeth Labrousse)在1990年出版的《〈南特敕令〉的撤销》(La Révocation de l’Edit de Nantes: Une foi, une loi, un roi ?)中强调胡格诺派在历史车轮之下表现出的无力感与软弱性,而非反抗的姿态。④Elisabeth Labrousse.La révocation de l’edit de Nantes:Une foi, une loi, un roi ? Paris : Edition Payot, 1990.法国作家让·马里·古勒莫(Jean Marie Goulemot)于1996年出版了《历史的统治》(Le Règne de l’histoire)。书中提到了在《南特敕令》(Edit de Nantes)撤销前,新教主要表现出忠于君主的态度。书中还指出,从1660年直到1688年,“对任何形式的反叛予以绝对谴责是新教政治话语的延续”⑤Jean Marie Goulemot.Le Règne de l’histoire: Discours historiques et révolutions XVIIe-XVIIIe siècle.Paris : Bibliothèque Albin Michel, 1996, 51.,新教徒试图用忠诚与顺服极力挽回《南特敕令》或将消失的悲惨命运。史学家休伯特·博斯特(Hubert Bost)通过详尽的考据,列举了新教徒表达忠君态度的文本,证明直到《枫丹白露诏令》(Edit de Fontainebleau)颁布之后,反抗君主的言论才得以出现。⑥Hubert Bost.Ces messieurs de la R.P.R : Histoires et écritures de huguenots au XVII-XVIIIe siècle.Paris : Honoré Champion, 2001, 217.这些学者开始从不同角度关注17世纪胡格诺派的忠君思想,但对于这一保守态度的形成原因、演变过程并没有进行更深入的探讨。本文试图在此前的研究基础上梳理胡格诺派话语的转变过程,从他们负面形象的产生及所表现出的忠诚与忏悔,来管窥其保守话语被忽视的深层原因。

一、天主教的“异端”书写与新教徒的社会境遇

胡格诺派在宗教改革之初发动了一些宣传运动,引发了天主教徒、王室贵族等主流话语的指责。其中包括了胡格诺派所进行的小范围暴力示威行动。例如16世纪初开始的捣毁圣像运动。1561年,新教徒摧毁“偶像”的运动扩大,从郊区到市内砸毁圣像。⑦“在胡格诺派的眼里,天主教的圣像是用撒旦式的手法将至上的天主分割开来、并物质化了。破坏圣像运动是为了表达加尔文教心中的上帝和信仰是纯粹精神的。”- Guy Saupin.Tolérance et Intolérance de l’Edit de Nantes à nos jours.Edition Apogée.Presses universitaires de Rennes, 1998, p.17.这狂欢式的行为本身就充满了渎神意味,而到17世纪,狂欢演化成了真正的暴乱,最初那种象征性的游行最终演变为公开打斗等暴力行为。除此之外,他们还发布颇具煽动性的言论,引起当权者的警惕。宗教改革初期,弗朗索瓦一世(François I)对新教的态度尚算温和。后来,他被胡格诺派破坏圣像运动、谴责圣餐等行为触怒。1528年,巴黎犹太路的圣母雕像被毁,致使弗朗索瓦一世亲自出席圣体瞻礼(la Fête-Dieu)仪式,肯定天主教义,对当时的新教运动提出警告。但随后,宗教冲突愈发紧张起来,路德教所著的抨击手册大量涌现。到了1534年,这些小册子甚至分发到了国王的寝宫,贬低“教皇的弥撒”和“泥塑的上帝”。在他们看来,弥撒意味着教廷的个人崇拜制度,圣像则是在物化上帝⑧Ibid.p.12-30.。次年1月,小册子的第二次分发结束后,镇压肇事者的官方行动大规模爆发了。成百新教徒被逮捕,24 人被处以火刑。1539年,弗朗索瓦一世明确颁布了镇压新教的政策。除了暴力运动和煽动性的言辞,胡格诺派试图建立独立行政机构,这是对统治者最大的挑衅。在法国西部和西南部,新教徒甚至自发地形成了“新教联邦”。到了1576年,亨利三世(Henri Ⅲ)都不得不承认胡格诺派为“国中之国”⑨皮埃尔·米盖尔.《法国史》.桂裕芳、郭华榕等译.北京:中国社会科学出版社,2010:117-119.,20世纪的新教史学家贾妮娜·卡丽松(Janine Garrison)将它比作“一种以小公国为范本的少数派独立组织”⑩Samuel Rousseau.Trois utopies au temps de la Révocation de l‟édit de Nantes : la vision de la France selon Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), Pierre Jurieu (1637-1713) et Pierre Bayle (1647-1706).Faculté des Arts et des Sciences en vue de l’obtention du grade de Maître ès Arts (M.A.) en histoire, 2011, p.10-29.。休伯特·博斯特认为,正是这些运动给予国家力量介入宗教事务的正当理由:“胡格诺派教徒拒绝融入政治教会体系(politico-ecclé- siastique)的固执慢慢变得带有反叛意味,使国家的介入变得合法化。”这些运动对社会秩序造成了一定程度的破坏,为胡格诺派负面形象的形成埋下伏笔。

八次宗教战争之后,胡格诺派教徒对王权的态度是矛盾的——既依赖王权保护自己的权利,又害怕他们的权利被剥夺。纳瓦尔的亨利(Henri de Navarre,即之后的亨利四世)的婚礼遭遇了圣巴托罗缪大屠杀,他幸免于难。忌于天主教和改革教派之间的杀戮,他从新教改信天主教,继位后颁布了《南特敕令》,维持和平。但这个行为并没有根除胡格诺派心理上的疑虑。胡格诺派通过敕令获得了军事上的自主权,但也埋下军事暴动的隐患。1615年,法国王室进行了两次联姻(路易十三(Louis XIII)迎娶奥地利的安妮(Anne d’Autriche),伊丽莎白·德·波旁(Elisabeth de Bourbon)公主嫁与西班牙国王腓力四世(Philip IV)),两次联姻对象均来自天主教国家西班牙。政治婚姻暗含着与天主教国家的结盟,这让新教徒深感不安。⑪Guy Saupin.op.cit.p.43.一些新教贵族因此采取了军事行动,发动了几次暴乱。⑫1597年开始,胡格诺派可以在大约150 个地方设立驻军,由国王指定管理层,并且最高一年可提供18 万埃居的资助;其它一些小城市也会有当地资产阶级进行自我防御。参看Guy Saupin.op.cit.p.28.1624年,路易十三在设有新教军事组织的拉罗谢尔(La Rochelle)驻军,此举使得当地新教组织倍感威胁,随之发动暴乱。平定暴动后的第二年,即1629年,朗格多克(Languedoc)战役接踵而至,以《尼姆敕令》 (l’édit de Nîmes)的签订告终。天主教作家们记录下这些暴动,称胡格诺派是服务于撒旦的“异端”:“主啊,看看这全副武装的敌人,看看这没完没了的军队,这正是嫉妒的巨蟒在教会领土上种下了野心的锯齿。”⑬Bernard Dompnier.Le venin de l’hérésie: Image du protestantisme et combat catholique au XVII siècle.Paris : le centurion, p.37.一系列被剿灭的新教暴动刺激了当时的宫廷,使得国王下令撤销了《南特敕令》给予新教地区的政治组织权和军事防御权。⑭Claude Devic.Histoire générale de Languedoc avec notes et pièces justificatives.Privat, 1876, p.423.1649年2月9日,英国新教徒处死查理一世,震惊海外。胡格诺派也因为此事受到牵连,被看做是“披着合法外衣的弑君者”⑮Elisabeth Labrousse.op.cit.p.26.。为了坐实新教罪名,法国宫廷发布了数项新教限制令,目的在于提高新教徒的违法概率。⑯Pierre de Ronsard(1524-1585).Élégie sur les troubles d’Amboise.G.Des Autels, 1563, p.3.

自16世纪中叶以来,天主教作家、法学家对胡格诺派的负面书写在法国境内产生影响。他们称胡格诺派破坏了秩序、发动反叛和暴动、率先违背了《南特敕令》。耶稣会士贝尔纳(Bernard Meynier)1662年到1670年陆续出版一些著作和手册,描述胡格诺派在朗格多克暴动的罪行,造成大约一半的敕令条例被宫廷废除。⑰Elisabeth Labrousse.op.cit.p.116.1671年,冉森教派代表人物皮埃尔·尼古拉(Pierre Nicole,1625-1695)出版了《反对加尔文教派的合理推断》(Préjugés légitimes contre les calvinismes),对加尔文教义进行理论批判,他否定加尔文教义中“人拥有足够智性寻求真理”的说法,认为“新教徒缺乏权威者的引导和调和,他们对真理的探求是空中楼阁,难以实现”。⑱James Edward Donald.Pierre Nicole: Jansenist and Humanist.The Hague: Nijhoff, 1972.最为人熟知的是在1682年的僧侣大会上,耶稣会代表对胡格诺派进行公开警示:“你们的叛乱和分裂”会招致“骇人听闻的致命厄运”。⑲la révolte 在当时的字典中就被解释为“反抗合法权力的人民暴动”。— Dictionnaire de l’Académie française, 1ère Edition (1694).参会人士总结道,既然会上提出的《高卢主义四项条例》(Déclaration des quatre artides)已经宣布法国教会脱离罗马教廷的控制,那么加尔文主义者不能再以反抗教廷干预为借口而拒绝回归法国教会管控,更不得拒绝服从国家。⑳“当国家机器在强调必须完成的行动、必须观察的行为、必须相信的真理时,宗教就被赋予了义务。国家公开信条强加给信服者,控制教士。所有的过失和违背都会导致国家的介入,逮捕罪犯,进行审讯,尔后行刑。该宗教义务成为了公共法必不可少的一部分。”参见J.-P.Donnadieux.Etudes sur l’Hérault.1984, p.21-30.他们之所以做出这样的论断,根据有三点:第一,国家机器理应具备一定的强制性,从而确保恰当的政治意识与政治行为;第二,宗教具有服从政治的义务,这是公共法所明确的一点;第三,若宗教违背了该义务,国家强制力就必须给予宗教团体、个人相应的惩戒。

路易十四(Louis XIV)对胡格诺派的刻板印象根深蒂固,将他们看作统一王国的绊脚石。在颁布诏令前期,路易十四给勃兰登堡选帝侯㉑有权选举神圣罗马帝国皇帝的封建诸侯及大主教。纪尧姆大公回信,指责移民海外的胡格诺派发布“煽动性的言论”:

“前任君主们所推行的针对宗教信徒的宣言敕令(《南特敕令》)并未得到捍卫,我已然向他们做出过承诺……只有证实了他们会对我效忠至最后一刻,我才能兑现我的承诺。但事实在于,当他们举起武器对我的职权展开猛烈反击,叛乱者的不良企图就占了上风。”㉒Peyrat A.« Bossuet et la révocation de l’édit de Nantes ».Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français (1852-1865).Librairie Droz, p.354 .

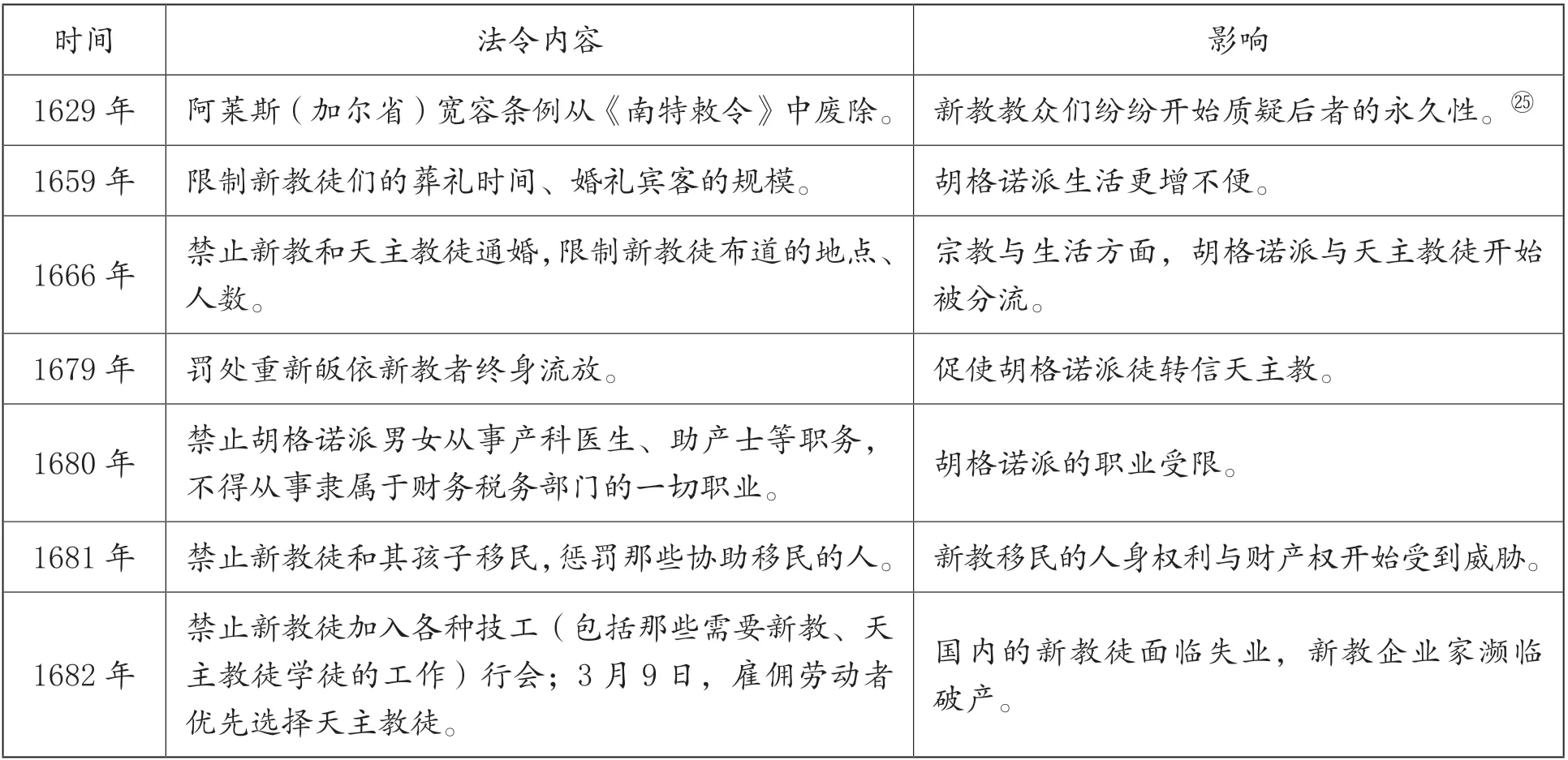

随后的一个世纪,宫廷为了让胡格诺派改信天主教采取了诸项政策。六、七十年代,他们纷纷被劝导改宗,有的需接受强制论辩、有的被心理施压。由于改宗可以减免税务并获得教会的赏金,一些新教贵族纷纷为了财政收益而改宗。后来,官方为打击新教徒做足了宣传,《枫丹白露诏令》颁布后两年内,100 多万册书籍为维护国王和天主教徒的立场而出版。最后,龙骑兵的介入更让胡格诺派陷入绝境。㉓弗朗索瓦·布吕士.《太阳王和他的时代》.麻艳萍译.济南:山东画报出版社,2005:295.并且在这样的氛围下,胡格诺教徒的保护敕令被逐项废除:

《枫丹白露诏令》之前的部分废除法令㉔ 参见选集J.Besongne.Recueil Des Edits Declarations et Arrests du Conseil.Rouen, 1721.㉕ Samuel Rousseau.op.cit.p.33.

尽管负面形象广泛传播,但胡格诺派教徒并未表现出对抗意愿,反而表现出忏悔姿态。直到诏令颁布,他们仍天真地以为是国王对他们忠诚之心的“临时测试”。㉖Elisabeth Labrousse.op.cit.p.197.尽管被主流话语形容成“叛乱者”,胡格诺派并没有做出太多言论上的反击,而是强调忠君情怀,试图改善自己“诱导叛乱”和“不忠者”的恶劣形象。

二、胡格诺派的悔过书写与忠诚迷思

前人对胡格诺派激进思想的研究不无道理。加尔文主义作为一种意识形态,始终强调身份平等,包含着对权威的反抗。加尔文主义者与贵族特权的抗争在胡格诺派教徒那里得到了很好的继承。胡格诺派重要人物菲利普·德·莫尔奈(Philippe de Mornay)的夫人带着仆人去领圣餐,因发饰的款型被拒,结果只能在怒火之中无奈地目睹自己的仆人领取了圣餐。在这则轶事中,加尔文教表现出了权贵与仆从均须服从教会的平等态度,是他们抗争特权的真实写照。㉗迈克尔·沃尔泽,前揭书,第56 页不仅对封建贵族,胡格诺派对暴君和教皇权威的反抗也是十分明显的。16世纪末随着激进的意识形态升级,反暴君派(Monarchomaque)的几部重要作品《论自愿为奴》(La Servitude volontaire)等相继出现,新教徒话语中的反抗色彩进一步加强。新教法学家霍特芒(Hotman)强调通过实施法律建立秩序,反抗暴君既是合法的,又是神授 的。㉘同上,第105 页1579年,一个笔名为“布鲁图斯”(Junius Brutus)的人出版了《论反抗暴君的自由》(Vindiciae contra tyrannos)甚至将宗教的矛头指向国家,认为如果国家威胁到基督信仰的实践,就应捍卫反抗法国国家的权利。

但是,反暴君派学说的反抗性是有局限的、不彻底的。“圣巴托罗缪之夜”之后这些学说昙花一现,尔后便应者寥寥。直到法国大革命前后,这些学说才再度被革命理论家们所关注。拉博埃西(Etienne de la Boétie)的《论自愿为奴》认为,专制暴政利用欺骗获取人民的同意建立政权,因此人民可以采用撤回同意的方式取缔政权。㉙[法]拉博埃西,[古罗马]布鲁图斯.《反暴君论》.曹帅译.北京:译林出版社,2018:29.这种纯粹理论是否有实践参考价值姑且不谈,现实中它在作者生前都没有发表,足以看出作者的保守态度。不仅如此,作者本人在1559年跟随其挚友蒙田(Michel de Montaigne)保持忠君立场,甚至号召在法国强行推进天主教。㉚同上,第24 页。另一本对后世影响较大的反暴君 代表作《论反抗暴君的自由》是对“圣巴托罗缪之夜”屠杀新教徒行为的书面反击,也丝毫没有维护人民的反抗权,而宣称只有法官贵族才能对暴政进行反抗。㉛同上,第71-129 页。

当代学者让·马里·古勒莫(Jean Marie Goulemot)一针见血地指出,反暴君派中“最激进的学说”是在“用诋毁君主的方式为胡格诺教派的叛变开脱”,“这些耸听危言,将可能的历史当作真实的历史”。㉜Jean Marie Goulemot.op.cit.p.38.沃尔泽在阐述了胡格诺派的软弱性之后总结道:“胡格诺派的政论家们坚持认为反抗……本质上是一种中世纪的行为。革命是他们最大的恐惧……是对他们那本着良心的合宪行为的天谴。”在他看来,反抗和革命是不合时宜的理想,是对逝去的政治形势空洞而危险的缅怀。㉝迈克尔·沃尔泽,前揭书,第105 页。另一美国学者盖伊·道奇(Guy Howard Dodge)则直白地指出胡格诺派在面对王权时显著的依附心理:“1630 到1660年,当天主教在忙着和冉森教派斗争之时,胡格诺派则高唱着忠君的赞歌。”㉞Guy Howard Dodge.The political theory of the Huguenots of the dispersion with special reference to the thought and influence of Pierre Jurieu.New York: Octagon Books, 1972, p.5.法国的新教史学者休伯特·博斯特经过研究发现,胡格诺派即便稍有反抗之心,也仅仅是针对教皇而非君主。㉟亨利四世一死,玛丽·德·美第奇的摄政使法国对外政策发生倾覆:她转而与天主教国家西班牙交好,并促成了西班牙公主安妮与路易十三的大婚。事实证明这种担忧最终成为了现实,奥地利的安妮对天主教耶稣会士的信赖深深影响了其子路易十四的宗教立场。不管是1620年拉罗谢尔军事暴乱,还是1682年新教作品中表现出来的对抗性,胡格诺派最关心的不是反抗君主是否合法,而是抵抗应该被限定在怎样程度才能不被“诋毁成反叛”。㊱Hubert Bost.op.cit.p.156.

17世纪,随着《南特敕令》的签订,胡格诺派政治话语的反抗意识逐渐消失,而更多地表达其自我悔悟和忠君之情。此类书写主要从三个方面进行立论。

首先,他们从秩序方面论证自己忠诚的立场。圣经强调,绝对权力须以“自然秩序、恩典秩序(l’ordre de grâce)、法律”㊲Ibid.p.164. Jean Daillé.Exposition de la première Ep î tre de l’Apôtre Saint Paul A Timothe.Charenton : Jean Daillé, p.355.为基石。胡格诺派最重要的护教卫士之一让·达耶(Jean Daillé,1594-1670)1655年出书宣称,对君主“不可违背的忠诚与服从”是自然法最基本的秩序观。㊳他甚至将秩序凌驾于法律之上,认为法律是为维护秩序而建立的,“一切正当的教诲和指令皆出于圣经而非法律”㊴Ibid.p.73.。他进一步说明,法律是为了“遏制奸人挑衅公共秩序”,他的“正义和虔诚具有时效性”,而真正的正义与信仰“理应是种永恒的义务——将自我奉献给造物主上帝、至上领主的理性产物”。㊵Ibid.p.148.

其次,政治服从是现实教义的要求。㊶Hubert Bost.op.cit.p.150-155.1682年,他们逐渐失去了《南特敕令》中被承认的宗教权利,反抗或顺从已经成为胡格诺教徒们最为关心的问题。艾利·梅尔拉(Élie Merlat,1634—1705)是其中的代表人物,他对新教暴动进行严厉的自我批评,并强调忠诚于君主的重要性。他谴责胡格诺派在16世纪宗教战争中的表现,称他们是“利用宗教理由而拥有了合法反抗君主的权力”,“他们的反叛不过是以宗教为借口实施的个人野心的扩张”。㊷Hubert Bost.op.cit.p.169.他认为,胡格诺派不能将此前的“叛乱”当作报复的借口,因为宗教不可独立,应该被合法控制。君主仅会在“理性、信仰和国家”的指引下摧毁煽动性的教堂,绝对王权才是社会治理的良药。相反,贵族制的温和、民主制的自由都具有局限性,因为它们“仅在个体野心最小化、平均主义的实现易如反掌的情况下才可达到”。㊸Élie Merlat.Traité du pouvoir absolu des souverains.Lyon Public Library, 2011.p.29-31.因此,所有“信仰正确”的人都应该服从君主,决不能发动叛乱。㊹Ibid.p.11-16.这些观点都证明了忠君行为既具有神圣性,也具有现实性:一方面,臣民的无条件服从是为了追求天国福音的永恒价值;另一方面,对绝对王权的服从合理规避了“不完整,处处是叛乱和内战”的情况。

另外,对现实利益的考量也是忠君话语不可忽略的原因。1659年,查尔斯·德里林克特(Charles Drelincourt,1595-1669)表达了忏悔书写的现实目的:“须抓住一切机会效忠君王的神圣人格,为王国的善与荣耀添砖加瓦。如此,我们才能在其威严之下得到支持,《南特敕令》中的自由才能被保护。它是人民的父亲、国家的守护者、伟大的亨利国王为王国制定的稳固的不可更改的法律。”㊺Hubert Bost.op.cit.p.158.在《枫丹白露诏令》颁布的前几个月,史学家、词典编纂学家亨利·巴斯纳吉(Henri Basnage de Beauval, 1657-1710)还出版了《宗教宽容》(Tolérance des religions)一书,字里行间依然在重复对新教暴动的愧疚——“新教徒的罪恶已经得到惩罚”。他已经细微感到,胡格诺派负面形象的宣传威胁到了新教的现实权利。“纷扰不断的教会出版了一些书籍,试图劝说君主用庄严的诏令将两个教派之间隔离出一道不可撼动的屏障。”㊻Henri Basnage de Beauval.Tolérance des religions.Rotterdam : Henry de Greaf, 1684, p.60.于是他申辩道,在敕令庇护下,胡格诺派可在国家行政部门供职,对国家的责任使他们不至于因信仰被侵犯而复仇。然而,当这些权利逐渐被剥夺,职能和责任也随之消失,“新教徒就只能让人联想成叛徒……这对国家而言也是不利的。”㊼Ibid.p.61.他因此呼吁宫廷相信新教徒的忠心,保护其权利,劝天主教徒不要再强制胡格诺派改宗。但一切都无济于事,他最终在1687年被放逐荷兰。

在此期间,胡格诺教徒所表现出的依附性远远大于革命性。史学家安巴尔·德拉图尔(Imbart de la Tour)对此分析,胡格诺派的政论家大多是贵族出身,而“法国贵族即使在其与国王斗争处于巅峰的时刻,也从未形成一种新的、独立的意识形态”。㊽迈克尔·沃尔泽,前揭书,第81 页。

三、胡格诺派保守话语的成因及转变

从《南特敕令》颁布到《枫丹白露诏令》颁布前,胡格诺派在忠君态度上达成共识,与其激进形象形成对比。该趋势的形成不排除某些必然因素的耦合:

第一,从意识层面来看,《南特敕令》所包含的临时性被胡格诺派所忽视,这使得后者始终怀有恢复权利的期待,失去反抗的动力。正如敕令推进者之一的法学家博丹(Jean Bodin)所说,“没有任何敕令是永久性的”,《南特敕令》更多地是一种安抚策略。[法]让·博丹著.《论主权》.李卫海等译.北京:北京大学出版社,2008:70.此前,尽管法国的实际权力主要掌握在法官、贵族的手中,但君主立宪的假想频繁地沦为宗教斗争的军事武器,投石党运动就是一个典型例证。霍特曼等新教法学家对君主立宪制所寄予的厚望难以实现,绝对王权在法兰西找到了生存土壤。此时,《南特敕令》的颁布架空了高等法院、大贵族等权力中介,胡格诺派得以和君主直接确立从属关系,反抗君主的文字遂悄然遁世。尽管他们慢慢失去敕令所保护的权利,沦为了社会鄙视链下层,但对此时的他们而言,只要他们和君主的联系(即《南特敕令》)依然存在,反君权的论调就显得不合时宜。

第二,从理论渊源来看,加尔文教的传统包含着强调秩序和服从君主的内容。加尔文主义对激进政治起到某些推进作用,因为他们在契约论的基础上论证了宗教自由和反抗权力的合理性。[英]伯克编著.《人类文明史(5):16世纪至18世纪》.南京:译林出版社,2015:142.但 不可忽略的是,加尔文理论中也包涵着保守的一面:人类的延续必须遵循上帝的秩序,这些秩序应用于社会(即“市民秩序”);对国王而言,依照公共的善(le bien public)进行统治,维持上帝所建立的秩序;对臣民而言,须“顺从每位统治者”Calvin.« Epistre ».Institution de la Religion chrétienne.p.VI, texte de 1541, réimprimé sous la direction d’Abel Lefkanc.p.774.,“违抗国王陛下是非法的”Ibid.p.778.。17世纪的胡格诺派继承了加尔文主义这种强调秩序与服从的传统意识。对他们而言,反抗君主的混乱后果会减弱反抗权的合法性。

第三,从现实利益来看,忏悔书写是胡格诺派对宫廷和国王的宣誓。在敕令保护下,胡格诺派教徒可以自由申请任何公职,他们在王室宫廷收获了事业。这不仅满足了胡格诺派的社会野心,还具有精神支持的意蕴。在此前君主制的传统中,“异端”是被禁止担任公职的。敕令给予胡格诺派与天主教徒同等的就业机会,等同于官方洗白了他们的“异端”标签和指控。除此之外,其它军事、政治和生活上所获得的利益也使得胡格诺派与君主之间获得了某种联合,使得反抗需求式微。

1685年10月,路易十四颁布《枫丹白露诏令》,宣告撤销《南特敕令》。流亡海外的胡格诺教徒感到延续忠君话语的理由开始崩塌,他们的服从态度也随之发生转变。既然《南特敕令》被确认废除,胡格诺派与君主建立的“契约”不再,他们通过忠君话语维护教派利益的愿望也随之破灭。此前忏悔书写的胡格诺教徒艾利·梅尔拉一反之前作品风格,不再试图证明新教对国王的忠诚。他在同年出版了《论君主的绝对权力》(Traité du Pouvoir absolu des Souverains),开始鼓动流亡者们背叛王权Jean Marie Goulemot.op.cit.p.54.。1686年,这种舆论倒戈愈加明显,国内被迫皈依的新天主教徒也大都有抵触心理,他们在这一年首次集会,拒绝弥撒与祷告。皮埃尔·巴伊(Pierre Bayle,1647—1706)同年出版《哲学评论》(Commentaire philosophique),提出了“道德理性至上”而获得广泛关注。他在《批评与历史字典》(Dictionnaire historique et critique)中为“意识自由”辩护:内战带来的厄运是由于新教徒的意识自由未能得到保障,这是“残暴的精神”,“违反了人们应该践行、君主应该尊重的法律”。Dictionnaire historique et critique, article Guise, rem.C, Tome VII, p.371.同年,皮埃尔·朱里厄(Pierre Jurieu)在荷兰新教移民中发布《牧师信札》(Lettres pastorales),鼓励法国新教徒持续抵抗,促使动摇者逃离家乡。对他而言,宽容开启了无信仰之门,《枫丹白露诏令》之所以邪恶,不是因为它违背了宗教宽容的原则,而是因为它服务于错误的宗教——天主教。最为重要的是,他不加掩饰地提出主权始终掌握在人民手中,人民拥有反抗君主的权力,这种思想在当时较为超前。Pierre Jurieu.Lettres pastorales XVI-XVII-XVIII.Caen : URA-CNRS, 1991, p.353-471.先后移民海外的胡格诺教徒,一方面离开了原有的言论环境,不再受到法国王权的牵绊,加上他们所在的新教国家对于反对路易十四的文字极为支持,反王权话语如雨后春笋般发展起来。一时间,被称为“出版天堂”的荷兰Elisabeth Labrousse.op.cit.p.203.、英国、德国、瑞士都出现了大量移民作品。这些文本内容大都反对路易十四的执政,倾诉新教徒被迫害的事实及移民阶级的焦虑感,公众舆论开始倒戈。海外的鼓舞声最终导致动荡发生,如1702年的加米萨尔暴动(la révolte des Camisards)。

当代史学家科瑞特(Hartmut Kretzer)认为,新教移民朱里厄开启了对人民反抗权的最初探讨,是法国新教徒忠君话语的转折点:“在皮埃尔·朱里厄之前,胡格诺的政治教育中从未有过君臣义务一说,而仅仅是纯粹的服从。”H.Kretzer.Remarque sur le droit de résistance des calvinistes français au début du XVIIe siècle.1977, p.54-57.这类反抗声音在海外造成影响,在一定程度上为英国、荷兰等国家提供了反法理由,助力大同盟战争的爆发。因此,当时法国的思想家,如宫廷重臣波舒哀(Jacques Benigne Bossuet)、冉森派神学家皮埃尔·尼古拉、法兰西学院院士保罗·贝利松(Paul Pellisson)纷纷用作品对这些反王权话语进行反击。但这些并没有对欧洲其它地方产生影响。海外流亡者的书写获得了极大关注,《南特敕令》的废除也在这种影响下被认为是路易十四的政治污点。19世纪英国道德学家塞缪尔·斯迈尔斯(Samuel Smiles, 1812-1904)正是立足于此,声援新教徒,认为撤销敕令带来了灾难:“在人民遭受了君主暴政和教士们的不宽容所带来的酷刑之后,仍然值得怀疑的是,法兰西是否已经从她的经历和苦难中学到了足够的智慧。”塞缪尔·斯迈尔斯.《信仰的力量》.余星,李柏光,严君烈译.北京:北京图书馆出版社,2007年,序言第5 页。因此,《枫丹白露敕令》从最初较为中立的一项法国内政,发酵成了千夫所指的错政。甚至在倾覆王权的大革命发生之时,人们也不忘指责废除《南特敕令》后所造成的人才流失,成为了波旁王朝由盛转衰的转折点。贾妮娜描述了这种指控:“撤销令所代表的这种政治意图,放在今天就是所谓的‘极权主义’。”Janine Garrisson.L’édit de Nantes et sa révocation.Paris : Seuil, 1987, p.8.

结 语

《枫丹白露诏令》作为重要的历史节点,代表了话语转变的重要分水岭。它所引发的质疑声,恰恰是个人意识对国王意志发起的最初挑战。近现代欧美研究者呈现出对新教徒保守形象的忽视,更多地关注该诏令的负面影响。于是,在近现代乃至之后的语境下,新教徒从“暴乱分子”变成了“意识自由”的代表,天主教从“基督思想的捍卫者”变成了“非正义的迫害者”,路易十四从“人民的好父亲”变成束缚“意识自由”的罪人。

但是,这并不代表所有学者的声音。弗朗索瓦·布吕士用充满遗憾的笔调感慨道,这些学者的论断表达了对新教遭遇的同情,却掩盖了历史情境下《枫丹白露诏令》的历史必然性。“编造这个传奇(路易十四国王及其统治的黑色传奇)的是几个被流放的新教徒……很遗憾,他们用神圣之笔来了结个人恩怨。”弗朗索瓦·布吕士,前揭书,第2 页。但可以肯定的是,《南特敕令》并没有建立起个人意识的真正自由,这是它最终走向尽头的根本原因。Elisabeth Labrousse.op.cit.p.21-30.反王权话语和激进政治未必就是推动历史进程的全部内因,新教徒的保守形态也同样在君主制社会的齿轮中起着润滑作用。本文通过对胡格诺派保守话语的研究,管窥历史中时代境遇的变迁和思想革新所发生的反转。或许在对任何特定群体的共性进行研究时,都不可忽视其被历史进程所赋予的差异。