副文本视角下的社科图书翻译研究

——以《面具之道》和《嫉妒的制陶女》为例

2020-04-07梁云

梁 云

内容提要 现今,引进版的社科译著在中国同类图书出版中呈增长态势,在强调思想和深度的诸多好书榜上,社科译著也占据比较重要的地位。从副文本理论出发研究社科图书的翻译,可以看出社科图书的译者注既观照到百科知识、语言理解问题,又在细节上保留了原文的规范性和严谨性。相较于文学文本,社科图书的“译者序”或“译后记”较多着墨于原作的理论体系、方法论特征等方面。封面和插图等副文本紧扣图书的主题和文本特点,是出版者吸引读者的重要手段。显然,社科图书的翻译有独特的规律和技巧,发掘并运用这些规律,对我们在新形势下进行“中华学术外译”、推动中国哲学社会科学研究走向世界、提升我国在国际学术领域的话语权具有重要的意义。

引 言

法国文论学家热奈特(Gérard Genette)于1979年在《广义文本之导论》(Introduction à l’architexte) 中首次提出“副文本”概念,此后,他在《隐迹稿本》(Palimpsestes)、《阀限》(Seuils)①英文译名为Paratexts: Thresholds of Interpretation。等作品中,对“副文本”进行了详尽细致的界定、分类和阐述。

首先,他认为:文本“很少以不加任何装饰的状态呈现”,副文本“围绕在文本周围,使它得以延伸”②Gérard Genette.Paratexts: Thresholds of Interpretation.Translated by Jane E.Lewin.London: Cambridge University Press, 1997: 1.;副文本是“围绕文本的所有边缘的或补充性的数据”③Gérard Genette.« The Proustian paratexte ».SubStance, 1988(2): 63.。因此,在热奈特看来,副文本首先是对正文本的一种拓展延伸或补充强化。

其次,副文本形式多样,既包括语言形式的标题、前言、后记、题献、告读者、前边的话等,也包括非语言形式的插图、封面图画等。按照副文本在文本中出现的地点,可将其分为内文本(péritexte)和外文本(épitexte)。内文本处于图书之内,诸如封面、标题页、作者姓名、副标题、序、跋、后记等。外文本在图书之外,是与图书保持较远距离的副文本元素,如媒体所主持的与作者进行的访谈和会话、或私下里与作者之间的通信、作者自己所写的私人日记等。根据副文本的载体,又可以分为文本的、语言的、图像的、物质的和事实的副文本,等等。

最后,热奈特认为,副文本“正是为了让作品得以‘呈现’,从这个动词一般的意义也是最突出的意义而言,是为了使作品现身,确保它以图书的形式在世界中在场,被接受和消费”。④Gérard Genette.Paratexts: Thresholds of Interpretation.Translated by Jane E.Lewin.London: Cambridge University Press, 1997: 1.所以,副文本的作用是呈现正文本,使其以图书的样式存在,促进图书本身的接受和消费,它协调的是正文本和读者之间的关系。诚然,对于副文本的研究并非始于热奈特,但他却系统阐述了“副文本”理论,并且将其运用到普鲁斯特《追忆似水年华》和乔伊斯《尤利西斯》等经典作品的副文本解读中。他的相关论述独出心裁,令人耳目一新。正如金宏宇所言,该理论“在文本的细节和边缘处为文学研究另辟蹊径,把文学的内部研究和外部研究整合起来,完成了文学理论的创新”⑤金宏宇.《中国现代文学的副文本》.中国社会科学,2012(6):172.。

“副文本”概念进入翻译研究始于1996年,芬兰学者科瓦拉(Urpo Kovala)运用这一概念研究了英美文学的芬兰语翻译⑥耿强.《翻译中的副文本及研究:理论、方法、议题与批评》.外国语(上海外国语大学学报),2016,39(05):104.。近年来,又有一些主题会议举办或相关文集出版,可以说在国内外翻译界均吸引了不少学者的关注。殷燕和刘军平在《国内副文本研究三十年(1986-2016)》中,对我国副文本研究的历程进行了回顾和总结。他们以中国知网数据库所刊的关于副文本研究的论文为数据来源,运用信息可视化技术,发现在30年中:“副文本研究特别关注林译小说、现代文学、互文性和伴随文本研究”,“翻译研究渐渐成为国内五年副文本研究的新兴热点”,研究方法“以思辨研究为主流,实证研究相对缺乏”⑦殷燕,刘军平.《国内副文本研究三十年(1986—2016)——基于CiteSpace 的科学计量分析》.上海翻译,2017(4):24.。我们认为这是基于实证考察得出的客观结论,另外我们还发现,国内副文本视角下的翻译研究以文学翻译为主流,较少涉及其它体裁或学科门类作品的译介。为了填补这项空缺,也为了验证副文本理论的强大解释力和生命力,本文拟对社科图书翻译中的副文本进行定量和定性相结合的研究,旨在发现该类图书翻译中的副文本是以何种形态呈现的,并探究翻译的副文本对社科图书在异域文化下的传播和接受具有何种意义和影响。

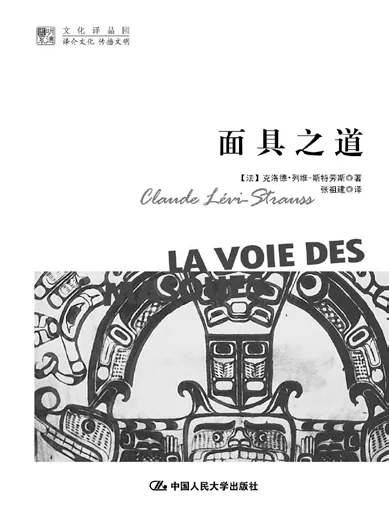

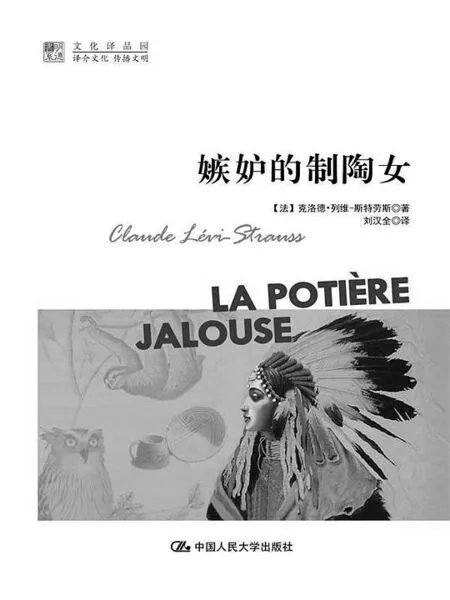

本文所选语料《面具之道》(La Voie des Masques)和《嫉妒的制陶女》(La Portière jalouse)是中国人民大学出版社推出的“明德书系·文化译品园”系列丛书中的两本,作者为法国当代最有名的人类学家克洛德·列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss),译者分别为张祖建和刘汉全。两位译者均有丰富的翻译经验,且《面具之道》获得首届傅雷翻译出版奖(社科类)。

受语料限制,本文仅探讨翻译副文本中的译者注、译者序(译后记)和参考资料及封面和插图三个方面。

一、译者注

注释是很多文本不可或缺的组成部分,在翻译文本中尤为常见。需要指出的是,翻译文本中的注释往往有作者注和译者注之分。无论是文学文本还是社科文本,作者注大都是原作者针对自身文化语境对作品或细节的解释说明。而译者注则是译者为了顺利实现“原作生命在异国他乡的延续”⑧杨振,许钧.《从傅雷译作中的注释看译者直接阐释的必要性——以〈傅雷译文集〉第三卷为例》.外语教学,2009,30(03):82.,针对译入语文化语境对原作的阐释说明,体现着译者对文本的介入,因此是译作的直接副文本,也是我们要研究的重点。

经过对所选语料的统计分析,我们发现,《面具之道》中的译者注总数为36 个,主要分布情况如下:

- 百科知识类29 个,包括原文中出现的历史或其它领域著名人物、历史地理名词、神话故事或人物、宗教仪式、人物或宗教用品,法律等;

- 语言转换层面3 个,包含对地理名词的英文原文注释;对相似或相近译名的说明;对法文姻亲称谓的构词说明;

- 人类学专业概念和词汇1 个;

- 译本说明3 个,包含对引用文字出处的说明;对文中参考页码的说明;对著作不同版本的注释。

《嫉妒的制陶女》中的译者注总数为58 个,主要分布情况如下:

- 百科知识类42 个,包括原文中出现的历史或其他领域著名人物、历史地理名词、神话故事或人物、宗教仪式、人物或宗教用品、动植物名称、机构、度量单位、习俗等;

- 语言转换层面10 个,包括原文词汇构词解释、原文词汇意义解释、一词多义;

- 专业术语或概念3 个,包括心理学、文学;

- 译本说明,系对文中参考页码的说明,1 个;

- 其它2 个,是对原文图标的注释。

可以看出,无论是《面具之道》还是《嫉妒的制陶女》,译者注均以百科知识类为主。这充分说明,即使是专业的学术著作,影响读者阅读的首要障碍始终是不同文化之间的差异。这种文化差异包含历史、地理、政治、宗教、神话等方面,以及由以上各方面衍生出来的其它差异,如习俗、机构、饮食等等。此时,译者注对正确理解原作就显得不可或缺。例如《面具之道》里就有很多关于北美地理名词的注释,如耶鲁城(Yale)注释为“加拿大英属哥伦比亚省的一个小镇,通常被视为内陆和海岸地区的分界点。在美加历史上和19世纪中叶淘金时代都很出名”。这样的注释避免了读者对“Yale”先入为主的错误理解或因此产生的疑虑。另外,类似的译者注对于专业读者也具有参考意义。例如该书第46 页对“哈马查”的译者注,不但进行了解释,还补充说明博厄斯(Franz Boas)曾经深入研究过他们的习俗。博厄斯是现代人类学的先驱之一,有兴趣的或相关的专业研究者可能以此为线索,再去博厄斯的著作中了解更多有关“哈马查”的情况。因此,这类译者注不但如一般文学作品的注释那样帮助理解作品,同时具有很重要的学术参考价值,不容译者或读者忽视。

两部译著中数量排名第二的译者注均为语言转换或理解层面的。这一方面与原著属于人类学专业有关,另一方面也从侧面说明语言理解对社科专著的影响同样显著。虽然较少类似文学作品中的文字游戏,也不以文字的优雅旖旎见长,但社科著作条理清晰、用词准确、毫不含糊。无论是论证观点,还是辨析概念,作者往往在意义或构成相近的词汇之间进行类比、筛选或排除。如果译语文字或文化中并不存在类似词汇或术语,译者如何准确传达此类信息和原作意图,就是一个重要的技巧性问题。此时,添加注释可以说是一种行之有效的方案。

例如,《嫉妒的制陶女》中出现多种夜鹰的名称,几乎每种后面都在括号内注有英文名称,译者注则对构词特别的词汇进行了说明。如对whipoouwill 注释如下:“英语,拟声词,指北美产的一种夜鹰。”另有第四章,作者举法语、英语、德语的例子证明相当一部分语言对于“夜鹰”的表述都趋向于将其看作一种两栖动物的变种,译本保留了外文原文并加注如下:Crapaud-volant,法语,本意为飞蛙,是夜鹰的俗称;frog-mouth,英语,本意为蛙嘴,夜鹰的俗称;nachtkröte,德语,本意为夜蛙,夜鹰的俗称。

通过这种处理,原文的论证方式和例证都得到了最大限度的保留,译文读者也能理解例证的价值和意义。

另外,大部分社科图书原本就是严谨的学术研究,遵循严格的学术规范,译者一般也会充分考虑到这个特点,在翻译中做到严谨细致。无论是《面具之道》还是《嫉妒的制陶女》,都对译文提到的参考页码加注说明,并以书中边码的形式注明了译文段落在原文中的页码,不可谓不用心良苦,也是值得借鉴的社科图书翻译和编辑的技巧。

二、译者序(译后记)和参考资料

余光中认为:“一本译书只要够分量,前面竟然没有译者的序言交代,总令人觉得唐突无凭。”⑨转引自孙昌坤.《译作序言跋语与翻译研究》.四川外语学院学报,2005,21(6):126.余先生一语中的,道出了译者序在译著中的重要地位。有些译著只有译后记,但其作用与译者序是类似的。文学译著的译者通过译者序(译后记)这一平台介绍评论原作、反思其翻译活动、陈述对翻译的认识、表达对原译语文化的理解及对读者审美趣味的把握等。社科著作的译者序(译后记)又有何异同呢?

《面具之道》主体前附有“译者序”,介绍了该书的写作和出版情况、译本的选择、著作的主要内容等。如果说封面标题等副文本让读者形成了第一印象,那么这篇“译者序”则是不可多得的深度评论性文章。译者指出,列维-斯特劳斯面对兼具审美和历史价值的面具,从其“结构性特点入手,结合它们的仪式功能,提出了更为广泛的人类学方面的问题”。列维-斯特劳斯的理论出发点是“典型的结构主义的”,分析工具是“常见于结构主义分析的对立或对称的概念”⑩[法]克洛德·列维-斯特劳斯.《面具之道》.张祖建译.北京:中国人民大学出版社,2013:4-5.。其分析结论也合理解释了神话中一些看似不合逻辑的现象和情节。这些中肯客观的判断,总结了《面具之道》的学术话语特征,将其引入译语语境,对相关专业读者进一步了解著作的研究背景、研究方法、研究结论等具有重要的导引价值和参考价值。

《嫉妒的制陶女》则附有“译后记”。译者先提出著作的理论渊源,即结构主义语言学。随后指出列维-斯特劳斯的伟大之处在于将该理论推广应用于社会科学和人文科学领域,其后才有其他学者在各自领域的运用,使结构主义进入一个综合性的发展阶段。著作《嫉妒的制陶女》,正如其鸿篇巨制的《神话学》(Mythologiques),均是列维-斯特劳斯运用结构主义理论的典范。然后,译者概括了作品内容,并对一些翻译问题进行简单说明。虽然只是千字有余,这篇“译后记”却清晰呈现了原作者的思想脉络、著作内容及其价值,能使读者对作者独特的方法论和对人类神话深刻而富有见地的分析窥见一斑,亦能激起专业或非专业读者强烈的阅读欲望。

如果将这两本译著的“译者序”和“译后记”与文学译著中的序言或后记进行横向比较,我们会发现很多差异。如前所述,文学译著的序言或后记通常会介绍评论原著或陈述翻译问题及处理方法等。而我们选择的两部社科译著却并未过度拘泥于翻译的方法或理论问题。《面具之道》的译者表示对翻译的错误负责,《嫉妒的制陶女》则对一些翻译细节,如注释、参考资料和参考文献翻译进行了忠实于原书体例的说明。译者序(译后记)将更大的篇幅用于介绍著作的理论背景、研究方法和研究结论等,类似一篇导读论文,主要在于促进其在异域文化和学术语境中的理解和接受。这种种差异正好契合了德隆高(Andrea Del Lungo)在《〈阀限〉出版二十年》⑪法语标题:Seuils, vingt ans après, quelques pistes pour l’étude du paratexte après Genette, 译名为笔者翻译。一文中指出的,副文本“在不同文学体裁中具有不同的地位和功能”⑫Andrea Del Lungo.« Seuils, vingt ans après, quelques pistes pour l’étude du paratexte après Genette ».Littérature, 2009, 3(155) : 103.。虽然德隆高讲的是副文本和不同文学体裁的关系,但是我们觉得该论断同样适用于副文本和不同学科译著的关系。

另外,与作家创作虚构性文本不同,社科类作品大多都是研究性质的,具有相当的学术性和严谨性,有些本身就是严肃的学术论文,比如我们所研究的《面具之道》和《嫉妒的制陶女》。因此,这些文本有彰显其谨严性的显性特征,如参考文献。在译本中,这些参考资料如何处理、如何翻译,在我们看来就成了翻译的副文本问题,因此,在此进行简单讨论。

《面具之道》原文后面附有完整规范的参考文献,译本保留了这一信息主体,同时做了加工处理。参考文献中的作者姓名和文献名称以汉语标识,而其它信息,如出版年代、出版社等信息都保留了原文式样,并未进行翻译。

《嫉妒的制陶女》原文后面亦有参考资料和参考文献,译本保留这些信息,同时也将作者姓名和文献名称以汉语标识,还列了“美洲部落族群译名对照表”。

从原文副文本到译文副文本的变化和差异,能够折射出社科类图书翻译的一个隐含特征:即形式上尽可能充分忠实地表现原文本的模式;但是信息内容上,译者还是筛选淘汰,有选择地进行翻译。这样非专业读者不会觉得累赘臃肿,专业读者亦可以获取到重要的外文线索信息,顺藤摸瓜,进行深入追溯或研究。只是一些重要出版社或刊物信息久久不能译介到国内,多少让专业读者无法了解相关出版社,并从出版社的专业定位出发去判断参考文献的价值,进而深度把握相关领域。

三、封面和插图

封面、插图、扉页、标题等也是副文本的一种。标题存在于封面或扉页,插图往往装饰封面或扉页,所以以下集中探讨封面和插图。

前文提到,《面具之道》和《嫉妒的制陶女》均属系列丛书,因此在封面和插图这类副文本上兼具同系列丛书的共性和自身的特点。具体来说,该书系目前共出版17 本专著,整体封面插图都呈怀旧色,显示出历史的沧桑感,也体现出文化积淀的厚重感,耐人寻味。这种装帧设计与书系的内容可以说是相得益彰,因为该系列丛书主要以译介西方人类学、社会学、历史学专著为主。且有部分文化名人或传奇、或纪实、或浪漫的传记性文字,并且绝大部分作者或传记人物主要活跃于上世纪七八十年代,离我们这个时代并不遥远。但毕竟已是过往,因此封面图片的怀旧色抑或照片的怀旧处理承袭了书系的主旨和主题,营造出历史现场感,给读者无限遐想的空间,唤起读者阅读的兴致。

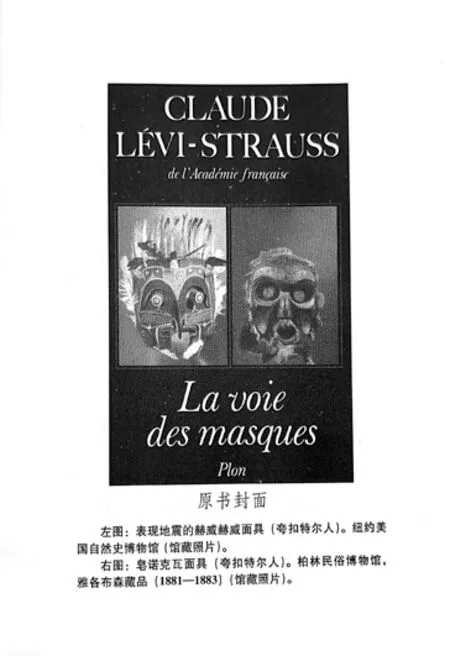

《面具之道》中文版的封面实际借用了原著中的一幅插图,表现的是夸扣特尔(Kwakiutl)印第安人仪典用的帐幔,与作品主题息息相扣,着以深蓝色调。汉语标题和法语原标题均出现在封面上,前者为黑色,后者与插图属同一色系,呈蓝紫色,传达出一种神秘的气息,对于读者有一定的吸引力。重要的是,译本封面之后还呈现了原书的封面和封底照片,均为不同博物馆里的面具造型照片,体现了原著的学术性与实证性特点。原书封面上,作者姓名和图书标题均为大写,还有对作者克洛德·列维-斯特劳斯是法兰西学院院士这一身份的补充说明,强调了作品的专业性和严谨性。这与译本封面有很大差别,可以看出,译本封面完全取消了“法兰西学院”这类在原语境中对作品传播至关重要的信息,可以看作是对作品在译入文化中的归化处理。

图1 《面具之道》中译本封面

图2 《面具之道》原书封面

《嫉妒的制陶女》中文版的封面由不同层次的图像组成:前景为戴着羽毛装饰的印第安女郎,呼应着标题中的制陶女;近旁有夜鹰,后景里有陶罐和树懒,各种不同元素混搭,再配以墨绿色调,典雅而内涵丰富。这种种图像其实并非随意选择。因为著作讲述的是“印第安人各个族群关于陶器、夜鹰、树懒的各种各样的神话传说”⑬[法]克洛德·列维-斯特劳斯,前揭书,第398 页。,所以封面实际是具象地将主要内容呈现给了读者。与《面具之道》一样,该书扉页也呈现了原书封面的照片,是树枝上或坐或立的两只猿猴。但是与译本封面相比,反倒是后者与著作内容更契合,更能吸引读者,但同时却也淡化了原著的学术气息。译著封面文字部分的处理与《面具之道》一致,此处不再赘述。

图3 《嫉妒的制陶女》中译本封面

图4 《嫉妒的制陶女》原书封面

当然,封面与插图的设计通常都由赞助人或出版商来操控,根据目标读者的特点,通过文字、图片和色彩搭配设计,突显文本的性质和内容。

结 语

现今,中国的图书市场越来越开放,各型各类的图书均能以很快的速度进入中国出版者的视界,接受出版商的精挑细选。国外的社科图书尤以宽广的视野、创新的理论、透彻的论证见长,往往成为图书市场的新宠。如何将品相和内容兼具的图书呈现给读者,这已然成为出版者和翻译者需要共同考虑的问题。

本文以《面具之道》和《嫉妒的制陶女》为语料,以副文本理论为切入点,探讨分析了社科图书翻译的特点。可以看出,译者注是应用最广泛最常见的副文本之一。社科图书译著中的注释既观照到百科知识、语言理解问题,又在细节上保留原文的规范性和严谨性。相较于文学文本,社科图书的“译者序”或“译后记”较多着墨于原作的理论体系、方法论特征等方面,意在抛砖引玉,唤起读者更丰富、更完整的阅读体验。由原文到译文参考资料的细微变化,则折射出译者对正文本的普遍重视和对参考资料略微忽视的现状。封面和插图等副文本紧扣图书的主题和文本特点,是出版者吸引读者的重要手段。

诚然,社科图书的翻译出版,主要以其广博深厚的思想内容来吸引专业读者和感兴趣的一般读者。但是不可否认,严谨细致的副文本对于此类图书的传播也具有非常重要的作用。因此,有必要在社科图书副文本上花些功夫,使其既能合乎专业读者的需求,又能吸引一般大众的阅读和兴趣。这将在客观上促进该类文本的传播和消费,并有效提升译本的参考价值。