精准定位 螺旋上升

——小学歌唱课中识谱教学的优化策略

2020-04-07沈黎霞

□沈黎霞

乐谱是记载音乐的符号,是学习音乐的基本工具。小学音乐教学目标要求学生具有一定的识谱能力,并能在教学中进行音乐表演和创造等教学活动。随着国外三大主流音乐教学法和中央音乐学院新体系培训的遍地开花,识谱教学的方式也变得多种多样。然而,综观近几年的一些歌唱课例,可以发现,教师对于识谱教学把握得不够准确,造成识谱教学效果不理想。究其原因,主要有以下几个方面:教材对识谱知识和音乐要素缺乏明显的标示;教师对不同阶段学生的识谱要求不明确,缺乏重点和目标导向;由于学生数量多、课时短,教师对学生的评价不到位。针对这些问题,结合课堂实践,教师应挖掘教材、立足学情,整体运用策略,完善评价机制,从而提高学生的识谱能力。

一、系统梳理、精准定位,厘清由浅入深的识谱通道

提高识谱教学效率的基础是教师必须清楚识谱教学的各个知识点在人音版教材中的呈现序列,通过精准的定位和系统的梳理,挖掘由浅入深的识谱通道,由点及面地将一个个识谱目标落实到一节节生动具体的歌唱课中去。

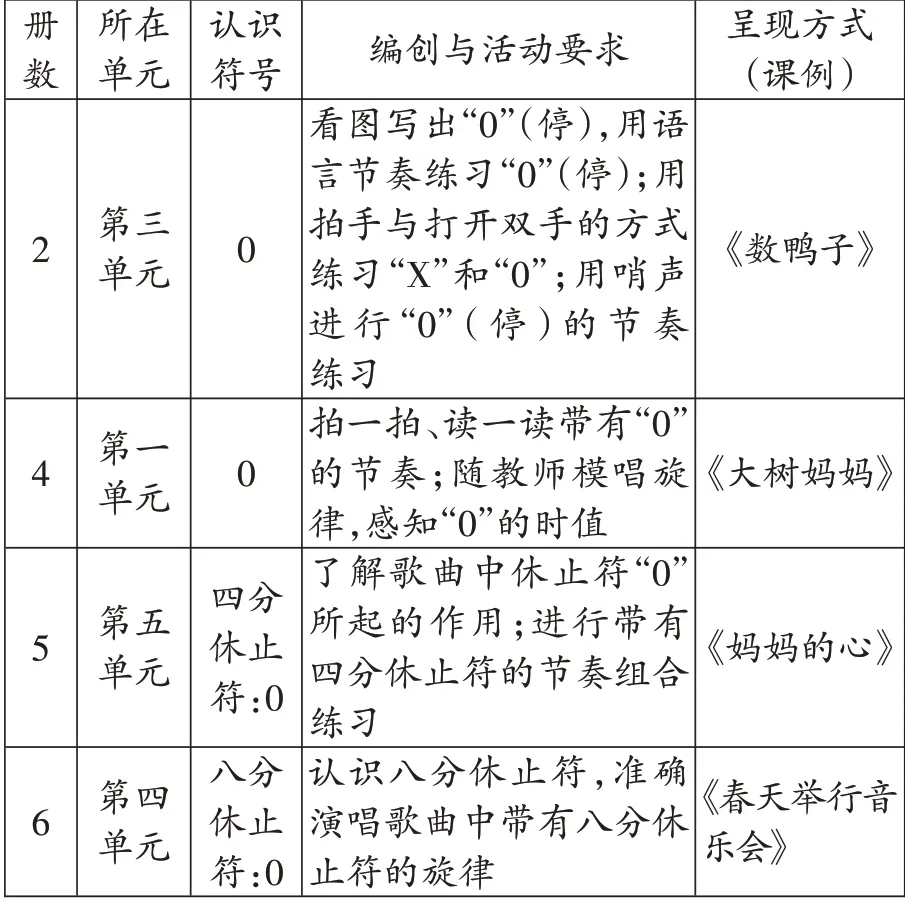

以“休止符”这一识谱元素为例,教师分析了“休止符”在一到三年级教材中的内容分布图,由此得到一条由浅入深的学习通道,如下表。

册数 2 4 5 6所在单元第三单元第一单元第五单元第四单元认识符号0 0四分休止符:0八分休止符:0编创与活动要求看图写出“0”(停),用语言节奏练习“0”(停);用拍手与打开双手的方式练习“X”和“0”;用哨声进行“0”(停)的节奏练习拍一拍、读一读带有“0”的节奏;随教师模唱旋律,感知“0”的时值了解歌曲中休止符“0”所起的作用;进行带有四分休止符的节奏组合练习认识八分休止符,准确演唱歌曲中带有八分休止符的旋律呈现方式(课例)《数鸭子》《大树妈妈》《妈妈的心》《春天举行音乐会》

从上表可知:休止符的学习从一年级下册开始,一、二年级的教材注重的是学生对这个符号的感性认识和时值体验,到三年级才正式要求学生掌握符号名称,理性地认识符号的作用。借助这样的分析,教师可以清楚地知道每个识谱元素的教学时间点,但要让学生真正掌握这些内容,仅仅通过一个单元的学习是远远不够的。教师要对学习内容做细致、具体的安排,由点及面地在歌唱课中帮助学生不断学习和强化乐谱知识,从而均衡有序、长效扎实地达成识谱教学的目标。

如在一年级下册第三单元《数鸭子》的课例中,在学生完成了休止符的第一次感知学习后,教师可以再次追加两个课例的巩固教学,课例如下。

【案例1】一下第四单元《两只小象》

教学目标:结合歌曲《两只小象》的典型节奏:XX X X|XX X 0|进一步感知四分休止符。

教学过程:

1.跟音乐三拍子进行恒拍走步练习(X X X|X X X|)。

2.跟音乐模仿小象的样子进行恒拍走步练习。

3.继续模仿小象的动作走步,当看到老师出示红灯信号“0”的时候停下脚步,“甩甩长鼻子”。

4.动作同3,看到“0”信号的时候和身边的小朋友(小象)“碰碰长鼻子”打个招呼。

5.按节奏“XX X X|XX X 0|”念儿歌。

6.唱儿歌,在“0”处不出声,和同伴点点头。

教学评价:合格级:能基本准确地跟着三拍子走步;良好级:能在“0”信号出现的时候停步;优秀级:能在“0”信号出现的时候迅速完成与同伴的合作活动。

【案例反思】

通过多个单元、多个活动,学生对同一识谱元素进行了多次学习,强化了对同一知识的整体感知,有效地建立起了相关的音乐经验。当学生充分感知到“0”这个符号的作用后,在后续的学习中,他们每次看到这个符号就会形成直觉反应,到三年级正式认识“休止符”这一概念的时候就能很快对号入座,学习效率获得极大提升。

二、螺旋上升、循序渐进,搭建阶段递进的学习支架

如何让学生更科学、合理地获得识谱知识与技能?教师认为,让学生结合一首首鲜活生动的歌曲作品,参与课堂,获得自我体验是首要的。这离不开识谱知识由低到高、由浅入深的有序排列。因此,教师需要研究适合各个年龄段学生的教学方法,为学生搭建音乐能力发展的学习支架。

(一)第一阶段:整体感知策略

小学一、二年级的学生以形象思维为主,有着活泼、好动、模仿力强的特点,而教材中的许多识谱知识都是以认识图形、唱名模唱的方式出现的。因此,针对一、二年级的识谱教学,教师可以采用“整体感知”的策略,引导学生通过图谱表现、动作表现、小型打击乐器演奏、跟随琴声唱名模唱、打手号表现音高等方式来进行识谱。

【案例2】二上第二单元《彝家娃娃真幸福》

教学目标:在音乐活动中感受do——la 的音高,并能随琴声唱名模唱。

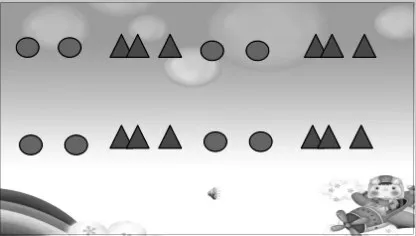

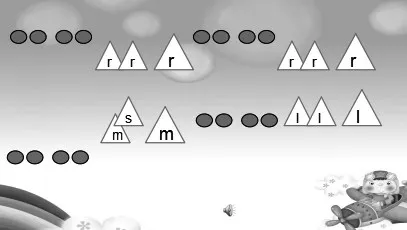

教学过程(教学课件如图1—图4所示):

1.边做柯达伊手势边唱名模唱do——la(图1)。

2.跟随歌曲伴奏进行拍腿(红色)、拍手(蓝色)律动,反复两到三遍(图2)。

3.根据蓝色部分的曲谱音高调整拍手的位置。

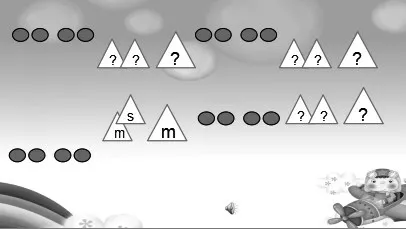

4.指名让学生猜一猜“?”部分的唱名,并用柯达伊手势表示出来(图3)。

5.全体学生填唱唱名(图4)。

图1

图2

图3

图4

教学评价:合格级:能跟随“ X X|XX X |”和“XX XX|XX X |”的节奏整齐地拍手拍腿;良好级:能跟随琴声模唱do——la的唱名;优秀级:能根据琴声听辨出“r”和“l”的音高,并完成选择。

【案例反思】

该课例中,识谱教学的主要任务是让学生学会用唱名模唱乐谱。本单元中的歌曲《乃呦乃》借助楼梯的图形,让学生形象直观地认识音符之间音的高低关系。因此作为本单元的第二首学唱歌曲,教师延续了楼梯图形,根据歌曲调性特点,只用了五声音阶,让学生进行音阶训练。同时,教师借助拍手拍腿律动进一步帮助学生巩固节奏X 和XX 的三种基本组合型,并用拍手的高低给学生音高的暗示,让学生来猜猜歌曲中的唱名。对于学生来说,要完成这一任务具有一定的难度,但因为有了很好的铺垫,这一内容成了学生“跳一跳能摘到的桃子”,符合学生的最近发展区。

(二)第二阶段:元素提炼策略

三、四年级是学习旋律音准和感知音高概念的认知阶段,学生的认识逐步从感性向理性过渡。基于此,教师可以采用“元素提炼”策略。

【案例3】三上第五单元《妈妈的心》

教学目标:认识并唱准歌曲中的四分休止符,懂得休止符在歌曲中的表现作用。

教学过程:

1.听歌曲录音,教师在休止符出现的地方随机给学生送爱心,学生关注爱心出现的时机和次数;再听音乐时,学生跟随教师在休止符处做送爱心动作。

2.出示图形乐谱,用爱心符号代替休止符,然后用延音和停顿两种不同方式演唱歌曲,感受歌曲中情绪的变化,并说说可以用怎样的音乐记号来表示停顿。

3.师生讨论,学生了解休止符对歌曲情感表达的作用。

4.出示标准乐谱,教师讲解四分休止符的相关知识,并带领学生合作唱谱,要求在休止符处演唱“声断情不断”。

5.练习:完成课本中的跳格子读写练习。

【案例反思】

这一课例运用了多感官参与音乐读谱的方式,为学生搭建了从感觉到知觉的递进式音乐认知通道。这样的歌曲学习方式,可以让学生更大程度地体验作品的温度,唱出美好的音乐,感受乐曲中传达的情感内涵,真正提高学生的审美能力。

(三)第三阶段:整体运用策略

五、六年级的学生面对的曲谱难度开始加大,教材呈现的更多的是合唱作品。复杂的节奏和跨度很大的音符都对识谱教学提出了挑战,因此这一阶段教师主要采用“整体运用”策略。如在课堂上利用课堂乐器进行视唱视奏的练习,学生通过主题探究和编创实践等方法综合运用自己所积累的识谱知识,保持持续的学习兴趣,提升识谱的能力。

【案例4】六上第一单元《茉莉芬芳》

教学目标:分析对比三首《茉莉花》的曲谱,了解音乐记号在歌曲中的表现作用。

教学过程:

1.从南北方的建筑风格出发,引导学生思考音乐中的地域和风格特点。

2.分别聆听江苏版、东北版、河北版三个版本的《茉莉花》,分析同一民歌的不同风格的特点。

3.出示谱例,分析对比曲谱的异同,说说对表现音乐有什么作用。

4.交流得出结论:江苏版的《茉莉花》节奏紧密,一字多音,多以平稳的级进为主,类似波浪般推进,风格柔美细腻;东北版的《茉莉花》旋律起伏大,运用许多附点音符、下滑音,音调夸张风趣;河北版的《茉莉花》介于两者之间,风格明快爽朗。

5.拓展欣赏《东边升起月亮》中的茉莉花主题,交流得出结论:乐谱被大量简化,更符合欧洲音乐的风格。

【案例反思】

这样的对比分析可以充分发展学生的思维,让学生从多角度来认识三首相同主题的民歌的不同特点。同时也让学生明白音乐课不仅仅是学唱几首歌,认识几个音符,更重要的是理解其中蕴含的文化内涵,明白音乐和文化是紧密相关的。学生由此进一步了解作为记录音乐的工具——乐谱,是保留中国传统文化的一个重要载体。

实践证明,关注识谱的序列,根据各年龄段学生的身心特点而采用不同的教学策略,以螺旋式展开教学,有效地提升了学生的识谱能力。通过整理,教师对小学阶段音乐学科的知识与技能的学习序列有了非常明晰的认识,达到了心中有全局的程度。因此,每一堂课的识谱教学目标定位就更加准确。此外,教师对传统课堂整体化的评价进行了优化,使得每一个学生都能发现自己的优势和不足,从而使小学音乐课效益丰盈。