开展幼儿数学探索区活动的困惑与对策

2020-04-07何琳怡

□何琳怡

幼儿数学探索区活动是一种以幼儿的探索性学习为主的数学区域活动,教师根据某一数学元素创设问题情境,让幼儿在问题情境中,通过观察、尝试、试验等活动,发现其中蕴含的数学关系,或运用已有的数学经验解决相应的实际问题。[1]相对于集体教学而言,数学探索区更具低结构化与游戏化,组织形式灵活,材料多样,是个别化教育的有效途径之一。现阶段,幼儿园数学教学形式主要有集体教学活动和数学探索区活动。基于幼儿数学学习能力存在个体差异显著的特点,数学探索区在一日生活中的使用频率更高,活动时间也更长。然而在开展数学探索区的活动中,仍存在着一些问题和困惑,需要教师予以关注,并采取相应策略解决问题。

一、幼儿数学探索区活动开展之困惑

(一)如何设计隐含数学概念的材料

教师投放的材料过于注重外形的美观性而缺少数学概念,或者投放的材料涵盖许多数学概念,这容易导致幼儿在探索中注意力分散,进而出现与学习数学无关的行为。

(二)如何观察学习关键经验的行为

“教师所面对的每一个孩子,都不是‘一般性儿童’,而是独特的个体。”[2]教师需要通过“观察”和“对话”来了解幼儿当下的数学发展水平。但实际上,教师对幼儿已有的关键经验把握不准。许多教师“只会看幼儿会不会玩,不会看玩得怎么样”,或“看完之后,不知道如何进行指导”。

(三)如何激发幼儿对数学区域的探索兴趣

活动中,教师发现幼儿探索的兴趣不足,投入度低,缺乏耐心。具体表现为:幼儿经常随意摆弄游戏材料;许多幼儿不愿参与区域活动。

二、幼儿数学探索区活动开展之策略

(一)变模糊为清晰——材料投放凸显真实问题

对于教师而言,提供既突出关键经验又具有探索性的材料有较大的挑战。这是因为许多教师对幼儿的数学学习路径的认识较为模糊,对数学概念把握不准。要解决这一问题,教师必须明确数学概念,使投放的材料凸显真实、明确的数学问题。

1.材料蕴含幼儿数学发展的真实目标

高质量的材料是有效开展数学探索区活动的物质条件。要让幼儿对一份材料产生兴趣,并能深入地进行探究性学习,其前提是该材料要根据幼儿真实的认知水平和已有经验而设计,将关键经验与材料有效结合,让幼儿在探索学习中实现教师预设的关键经验。如小班近期的关键经验是观察发现图案中的空间关系,能复制简单图形。鉴于此,教师提供了“母鸡下蛋”的探索区材料,用“蛋托”作为母鸡的家,用“乒乓球”当作鸡蛋,并用透明底板做成示意图。游戏结束后,幼儿可以将底板附在蛋托上,检验图形是否复制正确。由此可见,复制简单图形的目标蕴含在本次游戏中,幼儿可以选择不同的游戏底板来达成复制图形的目标,从而提升对空间关系的理解。

2.材料投放符合幼儿个体的真实水平

虽然幼儿的数学学习轨迹呈现规律性,但个体的发展速度却完全不同。数学区域中,个体差异非常明显,因此教师投放材料时需要考虑个体的“最近发展区”,用不同层次的材料满足不同水平幼儿的需求。比如小班探索区“分蛋糕”的活动,目标是让幼儿按蛋糕的大小进行排序。教师投放了全范例板、半范例板和填空板三种难易不同的材料:能力较弱的幼儿选择全范例板排序,能力居中的幼儿使用半范例板,能力较强的幼儿则可以选择填空板,甚至脱离填空板直接用目测进行排序。“分蛋糕”的材料投放遵循个体差异,以个体的真实水平为参考,为幼儿安排符合自身实际情况的活动,让每个幼儿都能“跳一跳,够得着”。

3.材料投放呈现真实的生活情境

幼儿的认知与情感来自亲身经历和自身体验过的生活情境,数学探索区同样需要和日常生活情境联系起来,增强幼儿探索的趣味性。比如中班的“看电影”活动,教师给幼儿提供了“电影票”,让他们根据电影票找到座位,体会二维坐标在生活中的运用,同时也为数学探索区增添了温暖的生活气息。又如中班幼儿在感知7以内整数的含义时,教师设计了“海宁旅行棋”,在棋谱中放置了海宁特色景区的图片,幼儿在下棋的过程中既感知了数字的含义,又潜移默化地加深了对家乡名胜古迹及著名景点的印象,可谓一举两得。

(二)变浅表为深入——观察记录聚焦关键经验

活动中,许多教师将观察聚焦在幼儿是否掌握了游戏规则,同伴之间是否友好以及游戏结果等浅表的方面,缺少对幼儿原有发展水平与个体最近发展区的观察与分析。要解决这一问题,教师必须改变理念和观察方法,聚焦关键经验,有效分析观察结果。

1.追随一名幼儿进行观察

以某一名幼儿为观察对象,持续地观察并记录其探索过程,如关键事件、关键行为、言语交流、情绪情感状态等,能够有效了解其数学学习的轨迹。大量的观察有利于教师了解幼儿数学关键经验的形成和发展轨迹。在活动中及时捕捉关键的教育契机,便于及时有效地介入,提高活动的效率。

在中班数学探索区的“二维坐标”中,教师对一名幼儿进行持续观察,观察该幼儿对于“坐标定位”知识的建构和发展过程。观察发现,幼儿从“胡乱占地盘”(在格子底板上随意占格子)到“发现一维信息”(根据筛子提示,在底板的一个维度上占格子),接着能够“用手势辅助坐标定位”(一手横坐标、一手纵坐标,推动手势辅助定位),到最后能够“目测坐标定位”(先找横坐标,再找纵坐标,目测定位)。这一追随观察使教师能够了解幼儿对于“二维坐标定位”的学习轨迹,进而为优化操作材料、跟进指导奠定基础。

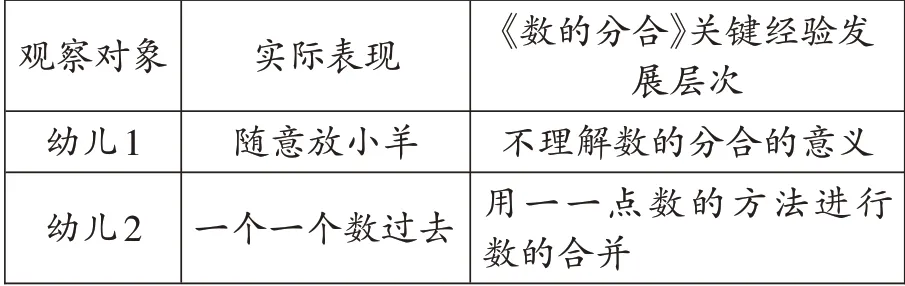

2.聚焦一份材料进行观察

教师可以聚焦一份数学探索区材料,观察不同幼儿与该材料的互动过程,了解幼儿发展水平的差异,进而总结出普遍性规律,为指导幼儿学习提供依据。如大班数学探索区活动“圈羊”(数的分合),教师投放若干羊圈、小羊和数字骰子,聚焦观察不同幼儿与这份材料的互动情况。通过观察,教师发现获得“数的分合”经验时,不同幼儿的方法和速度存在着很大差异:有的不理解分合的意义,有的采用“一一点数”的方式圈规定数量的小羊,有的采用“扳手指”的方式圈小羊,有的能够用口诀运算的方法快速圈到规定数量的小羊……由此可以发现,幼儿感知数的分合及运用分合经验来解决问题的能力不尽相同。这使得教师进一步了解了幼儿的具体情况,有利于后期进行有针对性的指导。观察记录见表1。

表1 聚焦式观察记录表范式

续表

(三)变机械为灵动——及时引导提高参与兴趣

由于教师对幼儿的数学区域活动缺乏正确有效的引导,局限于使用“你真棒”等语言激励幼儿进行探索,对幼儿在探索中的新发现、新问题等缺乏有针对性的引导和助推,幼儿对数学区域活动兴趣低下,参与度较低。要解决这一问题,教师须丰富活动的内涵,及时介入,提高幼儿与数学元素的互动性,引导幼儿发现活动中蕴含的意义。

1.优化材料促进深度学习

在数学探索区中教师应积极观察幼儿与材料的互动情况,及时对材料进行增减、不断创新,使其保持动态可持续的特性,激发幼儿进一步探究的欲望,增强幼儿的专注力和坚持性。[2]如在数学探索区“熊虎占地盘”中,教师发现大部分幼儿都掌握了利用二维坐标定位的方式。于是,教师在活动的第二阶段投放一枚新骰子,把其中一面的颜色调成可变的颜色。幼儿掷到这一面时,可以根据自身的需求来决定用哪种颜色,增大吃掉对方棋子的概率。这一调整使游戏的趣味性增强,幼儿的游戏兴趣也得以增强。而在第三阶段的操作中,教师设置了更多的可变颜色,在增强挑战性与趣味性的同时让幼儿对坐标如何定位有更多的思考和更灵活的操作,为幼儿的深度学习提供更多机会。

2.多方介入解决个性问题

观察发现幼儿存在各种个性问题后,教师须适时介入。语言介入能够让教师进一步了解幼儿的想法,为个别化的指导做准备,包括询问、建议等。教师有时无须直接揭示答案,可以采用建议的方式,让幼儿主动探索、发现。如在数学探索区“熊虎占地盘”的游戏中,幼儿有时反复尝试都未找到正确的二维坐标定位方法,此时教师可以提醒幼儿使用手指来点数,用具体方法引导他们进一步进行探索。动作介入也能有的放矢地帮助幼儿解决其具体问题。如小班数学探索区“分棒棒糖”的游戏,教师将制作好的糖果插在花泥上,用直观动作呈现了游戏的玩法,幼儿很快明白要将糖果分成若干堆,“花泥”作为分类盒的用途一目了然,教师无须反复介绍游戏玩法。

3.同伴分享助推游戏深入

幼儿在自主探索过程中有很多新的发现与做法,教师可鼓励幼儿积极参与到规则的制定中来,引导幼儿分享交流各自的玩法并用图示的方法记录后展示在数学探索区域中。[3]如在大班数学探索区“贪吃蛇”的游戏中,教师设置了箭头和小动物的家,幼儿根据路线给“贪吃蛇”送食物。一段时间后,教师发现幼儿和同伴产生了新的玩法,即将“苹果”固定在一个格子中,“贪吃蛇”分别以四个角为起点,两人互相合作,根据同伴发出的指令向固定方向行进,进而找到“食物”。在分享环节,幼儿介绍自创的新玩法,使游戏更有趣。后续观察发现,改变玩法后的材料受到更多幼儿的喜爱,幼儿间的分享和交流使活动开展得更为深入。

总之,在幼儿数学探索区中,操作、猜想、推理、交流等方式是幼儿自主探究的重要手段,教师应为幼儿提供科学、合理的游戏材料,放手让幼儿在有限的时间和空间里多思考、多实践,成为真正的探索者,在观察与分析的基础上,助力儿童数学思维与数学能力的发展。