非洲孔子学院中国文化课的发展与探索

2020-04-06唐雅乔

唐雅乔

摘要:我国自2005年在非洲肯尼亚建立第一所孔子学院以来,非洲的汉语教学开展得如火如荼。非洲孔子学院汉语教学模式丰富多样,中国文化课在非洲广受欢迎,对汉语语言的推广和中国文化的传播起到了非常重要的作用。本文着眼非洲孔子学院尤其是厄立特里亚高等教育与研究院孔子学院的中国文化课,论述非洲孔子学院中国文化课的现状,分析目前中国文化课在非洲面临的问题和挑战,进而提出解决问题的对策和未来发展方向。

关键词:中国文化;非洲孔子学院;汉语教学;文化传播

Abstract:Since Chinas first Confucius Institute was built in Kenya in 2005, Chinese teaching in Africa has vastly developed. The teaching models are various in Confucius Institute of Africa, and Chinese culture courses are very popular in Africa and have played a very important role in the promotion of Chinese language and the spread of Chinese culture. This paper focuses on Chinese culture courses of Confucius Institute in Africa, especially the courses in Confucius Institute of National Higher Education and Research Institute in Eritrea, summarizing and stating the status quo of Chinese culture courses of Confucius Institute in Africa, analyzing the problems and challenges of Chinese culture courses in Africa, and proposing the strategies of solving the problems as well as future directions of development.

Key words:Chinese Culture; Confucius Institute in Africa; Chinese teaching; culture spread

随着中国经济地位和国际地位的稳步上升,全世界学习汉语和中国文化的热情逐步升温。自2004年全球第一所孔子学院在韩国首尔创立以来,孔子学院和孔子课堂迅速在世界各地开设,现已成为汉语语言和中国文化传播的重要途径与窗口。截至2018年12月,全球拥有孔子学院548所,孔子课堂1 193所,遍布154个国家或地区。其中,非洲对于学习汉语的需求急剧增长,虽然起步相比其他洲较晚。2005年肯尼亚内罗毕建立了非洲第一所孔子学院,目前非洲54个国家或地区中有44个建立了孔子学院或孔子课堂,其中孔子学院59个、孔子课堂41个。通过孔子学院和孔子课堂学习汉语语言和中国文化,已成为非洲大多数国家或地区的一个趋势。

根据《孔子学院章程》规定,孔子学院主要有5项任务:开展汉语教学;培训汉语教师,提供汉语教学资源;开展汉语考试和汉语教师资格认证;提供中国教育、文化等信息咨询;开展中外语言文化交流活动。由此可以看出,汉语语言教学和中国文化课教学是孔子学院的主要任务,中国文化课教学在促进汉语语言教学的同时,还有助于中国文化活动的开展和中国文化的推广,且对中非文化交流起到至关重要的作用。通过孔子学院大量的教學实践发现,非洲的学生由于音乐和舞蹈天赋较好,在汉语语言学习中比较擅长发音,在中国文化课中的表现更为突出,因此,中国文化课发展尤其迅速,现在非洲孔子学院的中国文化课形式多样、内容丰富、成果显著、广受好评。但是,由于非洲自身教学条件等外部环境以及中非文化差异较大等原因,中国文化课的发展目前虽然前景较好,但仍面临许多问题和挑战。因此,需要研究更多更有针对性的对策,以促进中国文化课在非洲孔子学院的建设发展。

一、非洲孔子学院中国文化课的发展现状美国哈佛大学教授、美国国防部前部长助理约瑟夫·奈(Joseph Nye)于1990年提出的“软实力”(Soft power)概念,相对于经济、军事实力来说,它是指一个国家的影响力、吸引力和传播力[1]。文化传播的影响力是一个国家“软实力”的重要体现。孔子学院是中国汉语文化传播的对外平台和窗口,也是中国增强“软实力”的重要途径。中国文化课是全球孔子学院传播中华文化的一个主要途径:中国文化课较文化活动内容更丰富、时间线更长,较汉语语言课形式更多样、趣味性更强;中国文化课可以比较系统和全面地让学生了解中国文化。而且,对于母语基本都是表音文字的非洲学生来说,相较于难度较大的汉语语言课程,中国文化课程更能吸引他们,也更能够发挥他们能歌善舞的先天优势,因此,该类课程在非洲孔子学院发展尤其迅速,也广受欢迎。非洲孔子学院的学生对于中国文化课程学习兴趣浓厚,学习热情高涨,并且在每次中华文化活动中的表现都非常突出、进步较大,普通民众对中国文化也表现出极大的兴趣和热情。由此可见,中国文化课在非洲孔子学院或孔子课堂中的教学效果显著,对汉语语言的推广和中华文化的传播以及中非文化交流都起到了重要的促进作用。

(一)开设情况

鉴于中国文化课在非洲普遍受到学生的欢迎,并且教学效果显著,越来越多的非洲孔子学院和孔子课堂根据当地学生的实际情况和兴趣爱好开设了形式多样、内容丰富的中国文化课。据统计,目前非洲孔子学院和孔子课堂基本都开设了中国文化课程,具体课程类型如下:功夫类有太极课、咏春拳课、少林功夫课,歌舞类有中国民族舞蹈课、中国现代舞课、京剧课、中国民族歌曲课、中国流行歌曲课,书画类有中国书法课、中国传统国画课、中国传统剪纸课,其他课程有中国茶艺课、中华礼仪课等。

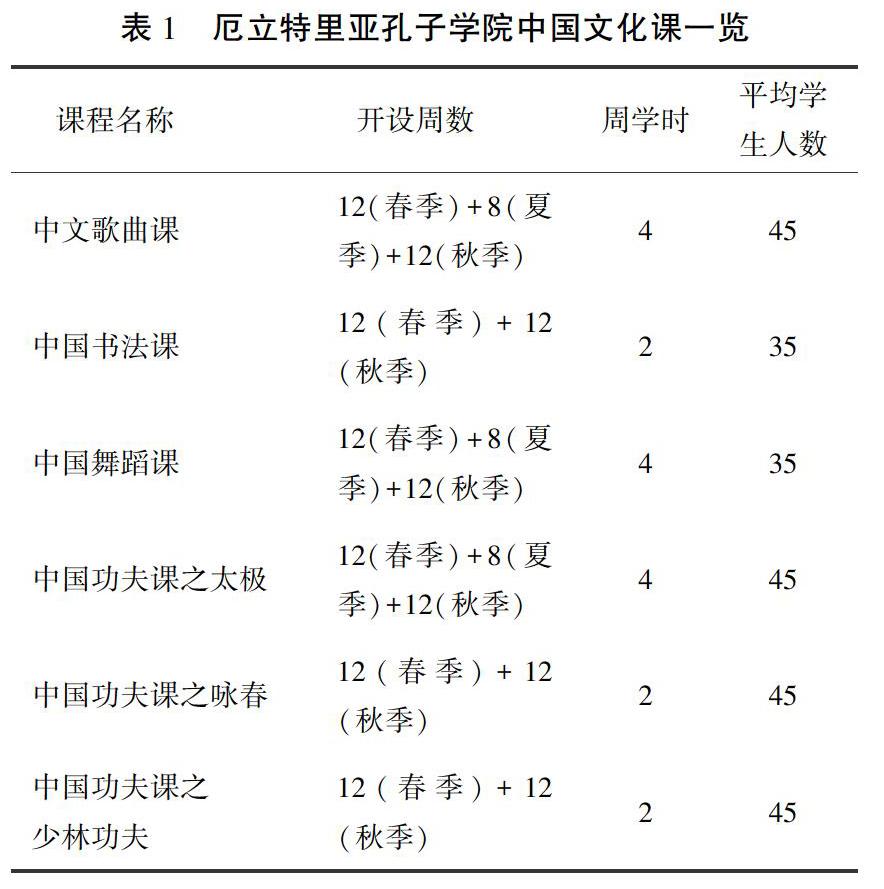

以厄立特里亚高等教育与研究院孔子学院(以下简称厄立特里亚孔子学院)为例,该孔子学院于2013年创立,目前每个学期的注册报名学生人数在800人左右,其中中国文化课的招生人数每学期不低于300人,占比40%以上。由于厄立特里亚较为封闭的特殊环境和受欧美影响颇深的教育体系,汉语课还没有进入其国民教育体系,所以,招生方式主要是面向社会人士,中国文化课的开展也相对有限。但是,由于学生们学习热情比较高涨,需求普遍较大,厄立特里亚孔子学院开设了比较多样化的中国文化课,详见表1。

从表1可以看出,厄立特里亚孔子学院虽然办学时间不长,规模不大,但每学期(包含春季、夏季、秋季3个学期)都开设了至少3门及以上种类的中国文化课,课程涵盖了书画、歌曲、舞蹈、功夫4个大类。除了课程设置丰富、形式多样化和知识涵盖面广之外,厄立特里亚孔子学院的各门中国文化课学生人数均在35人以上,参与人数较多,学习积极性较高。

(二)发展优势

近年来,非洲孔子学院的中国文化课发展呈现出较好的上升趋势,几乎每所孔子学院和孔子课堂都开设了中国文化课,且文化课程的类型和形式呈现多样化,广受学生好评。这一良好发展态势跟非洲学生主观上对中国文化的浓厚兴趣和高度参与不无关系,客观上也跟中国文化课的设置越来越科学化有紧密联系。同时,课程的丰富性、多样化及针对性强增加了学生的学习兴趣,而学生的学习兴趣和积极性也促进了课程建设。这些都是非洲孔子学院中国文化课的发展优势所在。

1.中国文化课形式多样,内容丰富,针对性强

非洲孔子学院开设的中国文化课形式多样:从孔子学院广大学生最喜爱的功夫类课程,到非洲学生最为擅长的歌舞类课程,再到中国传统的書画剪纸类课程,还有难度比较高的茶艺和礼仪课程,从传统到现代,从古典到流行,从简单到复杂,非洲孔子学院的中国文化课程几乎涵盖了所有非洲学生感兴趣和能接受的课程类型,并且课程的内容丰富,呈现方式各有特色。每种课程老师们基本都准备了该文化课的背景介绍、演变历史、文化内涵、现场演示和实操训练等内容,并且根据课程自身的特点和非洲学生的接受程度采取不同的呈现和授课方式。比如,最受学生欢迎的功夫课把文化内涵讲解和训练结合起来,既有趣又深入;歌舞类中国文化课是非洲学生普遍比较擅长的文化课类型,主要以演练为主,增加了趣味性和表演性;中国传统书画与非洲当地书画和西方书画差异较大,因此,讲解文化内涵和背景至关重要,否则在实操中会出现较大的问题,而老师们也非常重视练习中的个体指导;中华茶艺和礼仪课是比较难理解和入门的课程,老师们以讲、学、练结合的方式增加学生对该类课程的直观感受,进而更好地理解课程文化内涵并进行实操演练。

除了日常的课堂学习和演练之外,非洲孔子学院的文化活动也非常丰富,包含中国传统节日庆祝活动、汉语桥地区和国家选拔赛以及一些创新型文化活动,比如书法、国画、唱歌、诗歌朗诵比赛等,在当地产生了较好的反响和影响力,为中国文化课和中国文化推广以及中非文化交流起到了良好的推动作用。以厄立特里亚孔子学院为例,每年举办的固定文化活动有11个:新春联欢晚会、元宵喜乐会、汉语桥中学生和大学生厄特赛区选拔赛、国际风筝节、端午节文化体验、中秋节晚会、孔子学院日庆典、中文歌曲大赛、诗歌朗诵比赛、汉字听写大赛、结业典礼,这些活动广受当地政府、民众和学生的好评,当地官方主流媒体进行了多次报道和采访。

2.学生兴趣较浓,参与性高

非洲大陆的民众普遍性格比较外向开朗,而且能歌善舞,因此,当地学生在中国文化课的学习中入门相对较快,而且在实操性的课程中具有较强的表现力。这跟他们的传统文化和近现代文明有密切的关系。非洲传统文化以歌舞为主,不论在传统的节日、祭祀还是婚嫁等仪式中,歌舞都是必不可少的一部分,也塑造了非洲人民淳朴善良、热情大方的性格。到了近现代,由于大多数非洲国家都有被殖民的历史,现代文明受欧美影响较大,这也塑造了现代非洲人民热情大方和外来文化接受度强的性格与文化。在中国国际地位和文化影响力逐步提升的今天,中国文化越来越受到重视,但很多非洲人对中国文化的了解仍然只停留在李小龙和成龙这两位功夫明星的层面。因此,丰富多彩且与众不同的中国文化课的开设,为他们打开了一扇直接了解中国文化的窗口,激发了当地民众对中国文化的浓厚兴趣,进而积极参与到中国文化课的报名和学习中来。由于西方对于中国文化的宣传主要着力于中国功夫,而非洲现代文化受西方影响较大,所以,中国功夫成了最受欢迎的一个文化课程类型;而非洲传统的歌舞文化也吸引了相当多的当地民众参与到中国传统与现代歌舞的学习中来,且由于天赋较高,学习积极性高,学习成果较显著。

以厄立特里亚孔子学院为例,每学期中国文化课报名人数最多的是功夫类课程,其次是歌舞类。厄立特里亚孔子学院的学生们对于实操性较强的功夫类和歌舞类课程普遍更感兴趣,而且入门较快,学习进度较快,学习主动性强,学习效果较好。每年的大型文艺活动,比如新春联欢晚会和中秋晚会,学生们表演太极、少林功夫、中文歌曲和中国舞蹈,承担了晚会的绝大部分表演任务,获得了当地观众广泛关注和好评。此外,厄立特里亚文化与体育委员会(相当于中国的文化部)每年都会邀请孔子学院学生们到当地大型运动会或者文艺演出现场进行中国功夫或歌舞表演。厄立特里亚孔子学院组织的竞赛类活动中,影响力最大且最受欢迎的是汉语桥比赛和中文歌曲大赛。这两项比赛的才艺部分都是以功夫或者歌舞展示为主,学生们可以最大限度地发挥特长,初赛参赛选手均达到50多人,观众有500多人。

二、非洲孔子学院中国文化课面临的问题目前,非洲孔子学院和孔子课堂的中国文化课发展呈现出良好的上升趋势,但仍然面临许多客观和主观方面的问题,在一定程度上阻碍了其发展进程。正确认识和分析这些问题,有助于我们制订相关对策,进而推进中国文化课在非洲孔子学院未来的发展。中国文化课的进一步开展离不开外部教学环境的辅助,而非洲的教学条件和生活环境相对较差,起到了阻碍作用;非洲由于经济发展相对滞后,学习中文的学生文化水平差异较大,尤其是厄立特里亚孔子学院面向社会招生,学生的年龄、家庭背景、受教育程度差异非常大,造成他们主动学习能力的巨大差异;中非文化之间存在的巨大差异也是不容忽视的一个巨大挑战,中国文化课的推广必须克服与他国的文化差异才能更好地被理解和接受,但中非文化从本质上是完全不同的两种异质文化,给中国文化课的被接受以及未来的发展带来了阻碍。

(一)非洲教学环境较差

非洲大陆,尤其是中非和东非,由于在社会形态、经济上均比较落后,导致各方面物质条件相对较差,大多数的非洲国家面临教学设施陈旧、教学场地拥挤、教学设备匮乏等问题[2]。非洲孔子学院的发展离不开非洲当地教学条件的辅助,尤其是中国文化课,要增加文化课的趣味性、生动性和直观性,需要多元化的呈现方式,多媒体教学设备和资源必不可少。在孔子学院总部的大力支持下,中国在非洲修建了多所孔子学院大楼,建立了许多配备多媒体设备的语音教室和中国文化交流中心,但随着孔子学院以及中国文化课在非洲的教学规模不断扩大,对教学资源的需求越来越大,要求越来越高,两者之间的矛盾日渐凸显。此外,非洲的孔子学院还普遍面临生活条件困难的问题。许多非洲国家由于气候原因,水资源和电力匮乏,经常出现断水断电的情况,对生活和工作产生了一定影响;道路条件差,交通工具匮乏,在一定程度上阻碍了非洲孔子学院新教学点的拓展和文化活动的开展;一些国家和地区流行病肆虐,直接影响教师的身体健康。生活和健康状态的不稳定性,在一定程度上影响了非洲孔子学院各项教学和文化工作的开展。

以厄立特里亚孔子学院为例,成立6年多,目前尚没有孔子学院大楼,主要教学场所在厄立特里亚各高校。主教学点在位于首都的阿斯马拉大学,该学校分配4间教室、1个小型图书馆和4间办公室给孔子学院,作为办公和教学的场所。教室设施非常陈旧,仅有桌椅和黑板,教室蓄电池由孔子学院自行配备安装以保证不断电。由于近年来厄立特里亚当地学习汉语热情日渐高涨,招生人数成倍增长,4间教室(每间最多容纳50人)无法满足需求,致使很多课程不得不调整到晚上开课。该孔子学院的中国文化课多半是在户外借助小型蓝牙音响来开展,比如功夫课和舞蹈课;室内开展的中国歌曲课音响设备等均是由中资公司代买配备,并且在图书馆授课,而中国书法课则多数在晚上进行。随着学习中国文化课的学生越来越多,厄立特里亚孔子学院所有的中国文化课基本上都存在场地有限、人员拥挤、设备匮乏等问题。此外,8月是首都阿斯马拉的雨季,夏季学期,教师经常遭遇上课路上雨水阻断道路或者断电导致音响设备无法使用等问题。

(二)学生文化水平差异大

由于教育条件和经济条件有限,非洲民众文化差异较大,而随着非洲学习汉语的热度越来越高,除在校学生之外,各行各业的人士都加入到了孔子学院的汉语学习中来,他们中有商人、教师、牧师、工人、农民、音乐家、主妇等,行业跨度大。孔子学院在非洲创立时间较短,大多数国家的汉语教学尤其是中国文化课教学还处于初级阶段,招生形式以社会招生为主,学生年龄跨度大,从6岁到70岁不等,学生受教育程度从没有接受过任何正规教育到博士毕业不等。非洲孔子学院的中国文化课目前普遍存在学生文化水平差异较大的问题,老师们只能采取针对大部分学生水平的教学方式,导致一部分文化水平不高的学生跟不上课堂进度,理解不了文化课内涵;而另一部分文化水平較高的学生则会觉得课程进度较慢,渐渐失去对该文化课的兴趣。这给中国文化课的课堂教学效果和学生接受程度造成了一定影响,也给授课教师的课程设计和教学实践增加了难度。

以厄立特里亚孔子学院为例,目前的中国文化课都是面向社会招生,学生群体的构成较为复杂,学生年龄跨度大,受教育程度参差不齐,随着中国文化课开展的规模不断扩大,学生人数的急剧上升(到目前开设6门中国文化课,每学期学生人数达到300人左右),学生文化水平差异大对课堂的不利影响逐渐凸显,具体表现为学生课堂参与度有待提高,学生理解能力参差不齐,教师课堂进度难以把握,教师课堂教学难度加大等。由于经济和教育条件等原因,非洲孔子学院中国文化课的学生文化水平差异较大的问题在短时间内无法解决,将长期存在。

(三)中非文化差异较大

不同民族和国家之间都存在着巨大的文化差异。中非文化是两种异质文化:中国文化是拥有悠久历史和文明史的东方文明,受传统儒家文化影响颇深,儒家的“仁、义、礼、智、信”从古代延续到现在一直是中国人的主要道德标准,影响着中国人的思想、动机和行为;而大多数的非洲国家由于近现代欧美国家的殖民侵略,直接从原始的部落文明过渡到了现代资本主义文明,现在非洲的文化一方面保留了传统部落文明的热情奔放和崇尚自然,另一方面受到西方现代资本主义文明冲击和影响较大。因此,中非文化在语言文化、风俗习惯、宗教信仰、生活观念、社交礼仪、思维方式、行为方式等方面都存在着巨大差异,一般的普通中国民众与非洲民众双方想深入理解对方文化的内涵并非易事,这就给中国文化课在非洲孔子学院的开展带来了困难[3]。具体表现如下:

首先,在管理方面,孔子学院在非洲均采取了中外方合作的模式,这种模式能够整合中国和当地的资源以及人员的优势,为孔子学院的发展带来便利,但由于文化差异,为双方在管理方面带来了不便与矛盾:外方院长和助教不会汉语,也不了解中国文化,而且由于受西方文化影响较大,教育和管理模式都是英法模式,且普遍时间观念较差;中方院长及教师不了解当地文化和语言,教育和管理模式都是传统的东方模式,且时间观念较强。这些因素造成了双方管理理念的大相径庭,加之对对方不理解,导致管理方向不明确,决策难以统一和执行,为中国文化课的管理与开展带来了障碍。

其次,在教学方面,由于大多数中国老师只会英语,而非洲国家几乎都是多国语言并存,尤其是阿拉伯语和法语地区较多,在教学中许多英语不太好的学生对教师的讲解听不太懂,理解困难,跟不上教学进度,影响了教学效果。厄立特里亚是一个多语言国家,官方语言有提格雷尼亚语、英语、意大利语和阿拉伯语4种,为中国文化课的课堂教学效果带来了不利影响。即便是语言能够沟通的情况下,中非文化的巨大差异也会给中国文化课的文化内涵理解带来偏差甚至不解,为文化课的教学进度和教学效果带来不利影响。

三、非洲孔子学院中国文化课的发展对策虽然中非文化差异较大,但文化的差异性并不一定就意味着冲突的必然性,相反,文化的差异性、多样性及异质文化之间的相互融合与借鉴,是文化保持生命力的重要前提。由此可见,文化差异是自然的、合理的。一方面,我们要认识和重视中非文化之间的差异;另一方面,也要看到在非洲开展文化传播的有利条件。在中非友好的时代大背景下,在非洲开展中国语言文化传播具有广泛的民意基础。孔子学院的建立,促进了中非各领域的交流和合作,中华文化在非洲的传播正当时,孔子学院向全世界传达了一种新的文化导向,那就是中华文化要“走出去”,要积极地参与到中外人文交流与文化共享的行列中,促进世界多元文化的共生共存[4]。中国文化课在中国文化“走出去”的进程中扮演了非常重要的角色,是中国文化传播和中非文化交流的最直接和有效的途径之一。

当下,中国文化课的发展在非洲孔子学院仍然面临很多问题和挑战。面对非洲当地较差的教学环境和学生文化水平的差异,要提高非洲孔子学院中国文化课教学的覆盖面和影响力;要在非洲本土培养更多了解当地文化和语言、熟悉中国语言和文化的中国文化课本土教师,以减少文化差异对中国文化课造成的不利影响;要实现中非文化的跨文化交流,让中国文化“走出去”,必须在尊重和了解彼此文化的前提下,进行更有针对性和贴近当地文化的中国文化课教学和跨文化交流活动。

(一)提高中国文化课教学的覆盖面和影响力

现在所有非洲的孔子学院和孔子课堂基本上都开设了不同类型和形式的中国文化课,但和汉语语言课比起来,由于起步晚,教学环境差,中非文化差异较大等原因,中国文化课参与人数、覆盖地区和综合影响力还有很大的提升空间。因此,应该全面提升中国文化课的覆盖面和影响力,提高非洲孔子学院中国文化课教学的广度与深度。

首先,针对非洲孔子学院普遍存在的教学环境差的问题,加大改善中国文化课教学条件的资金投入和设备投入,从而提升中国文化课教学环境和教学效果。目前非洲各孔子学院中国文化课招生和影响力都在不断扩大,但随之而来的教师不够、教学资源匮乏、网络设备和多媒体设备差等问题也阻碍了其发展的势头。非洲孔子学院的教学设施,尤其是多媒体设备,与全球其他地区相比严重落后,而要让中国文化课受众更多且更加丰富和生动,多媒体设备的配备和提升显得尤为重要。非洲孔子学院可以通过孔子学院总部的项目、中国使馆援助项目以及当地商会捐助等形式申请专项资金,用于改善教学环境尤其是教学设备和教室数量,进而加强中国文化课的教学覆盖面,吸引更多当地学生和民众,提升中国文化课在非洲的知名度和影响力。

其次,继续加大力度推广“一院多点”模式,增加孔子学院影响力和中国文化课推广力度。“一院多点”是指一所孔子学院在校内外开办多个教学点,以满足当地不同地区和不同层次的汉语文化学习需求[5]。随着孔子学院在非洲的迅速发展和汉语文化在非洲的影响力扩大,非洲各国对学习汉语和中国文化的需求越来越大,“一院多点”能够很好地以开源节流的方式增加中国文化课的覆盖面,提高中国文化课教学的广度和深度。厄立特里亚孔子学院是厄立特里亚境内目前唯一的一所孔子学院,在首都阿斯马拉共有三个教学点,在南部省省会阿迪卡伊有一个教学点,曾经在沿海城市马萨瓦海洋大学开设过一个教学点,各教学点都开设了至少三门中国文化课,在当地颇受学生欢迎。这种“一院多点”的模式,为中国文化课覆盖面和影响力的提高提供了保障,也对其发展起到了很好的促进作用。

(二)促进中国文化课教学的本土化

中非文化的巨大差异给中国文化课在非洲孔子学院的发展造成了不利的影响,且非洲孔子学院尤其是中国文化课在非洲开设时间不长,覆盖面和影响力不够,大力促进中国文化课教学的本土化可以有效地解决这些问题。从非洲孔子学院长远的发展来看,要改变目前以孔子学院总部选派中国教师和志愿者为主的现状,可以聘请具有中国留学经历的助教和教师,发展汉语师范专业,培养本土中国文化课教师及编写中国文化课本土教材。

相对于周期长、难度较大的培养本土汉语教师和编写本土教材,聘请具有中国留学经历的助教和教师加入非洲孔子学院中国文化课的教学中来,是一个有效地在短期内解决语言和文化差异带来的中国文化课在非洲水土不服问题的捷径。现在,很多非洲孔子学院都聘请了具有中国留学经历的助教和老师参与到中国文化课的教学和管理中来:一方面,他们精通当地语言和文化,为孔子学院中国文化课的发展扫清了文化差异的障碍,加强了中方和外方的交流与沟通,也提升了中国文化课的教学效果;另一方面,他们本身具有较好的汉语水平和文化基础,不需要再经过语言这一难关的培训,并且他们通过教学过程提升了自身的教学水平,增加了教学经验,为以后培养高水平的本土中国文化課教师奠定了基础。

大力发展汉语师范专业,培养大量本土教师,是非洲乃至全球孔子学院发展的一个长远目标,对未来汉语语言和中国文化的传播起到关键作用。本土教师与当地民众没有语言和文化方面的障碍,并且可以减少孔子学院总部外派教师的数量[6]。目前,非洲已经有一小部分孔子学院开展了汉语师范专业的本科学历培养,为培养更多更优秀的本土汉语教师作好了充分准备,也扩大了汉语教学的影响力,比如喀麦隆孔子学院马鲁阿校区。目前,非洲中国文化课的本土教师数量非常少,培养周期长,具有一定难度,需求量也随着中国文化课的热度增加而不断增长。厄立特里亚孔子学院目前共培养了5名可以独自承担中国文化课的助教,他们长期独自承担中国舞蹈课、中国歌曲课和太极课教学工作,受到学生的广泛好评,招生人数每学期持续攀升,成为该孔子学院中国文化课的中坚力量。

除了本土教师的培养,编写和使用中国文化课本土教材也是促进中国文化课教学本土化的一个有效方法。中国文化课对于非洲的学生来说入门很容易,但深入理解难度大,尤其是中国教师用英语而不是非洲学生的母语进行教学,又增加了一定难度,而本土化中国文化课教材可以有效地解决这一问题。非洲各国国情不同,中国文化课的开设和发展也大不相同,教材更是五花八门,有的非洲孔子学院已经开始了汉语语言课程本土化教材的编写,取得了良好的反响,而中国文化课本土化教材还是一片空白。用英语、汉语、本地语三语的形式呈现符合当地自身条件和学生文化水平的本土化中国文化课教材非常有必要,在中国文化课不断发展的今天,更是势在必行。我们可以与当地文化部门及本土教师合作,一起编写出适合该孔子学院所在国家和地区特色的中国文化课本土多语教材,规范该孔子学院各中国文化课的教学内容和形式。

(三)开展更多中国文化活动

中国文化活动目前是全球孔子学院进行中国文化传播和中外文化交流的主要形式之一,也是中国文化课教学成果的体现之一。孔子学院的中国文化活动对中国文化课起到了很好的推动作用:一方面让没有接触过中国文化课的当地民众初步了解了中国文化,对中国文化和相关课程产生了兴趣;另一方面,为正在学习中国文化课的学生提供了表演和展示的平台,增加了其学习的积极性和主动性。通过中国文化活动,能够充分展示学生在中国文化课中的所学和所长,达到更好地进行中非文化交流的目的。目前,非洲各孔子学院已经开展了各种形式和主题的中国文化活动,在非洲各国反响较好,拥有一定影响力。今后,非洲各孔子学院可以不断创新中国文化活动内容和形式,举办更多有趣味、易接受、有深度、有广度、有创意的中国文化活动,比如中国文化进校园活动或者中国文化体验日等。由此,可以推动中国文化课教学的覆盖面和影响力,加速汉语文化在非洲的传播,促进中国文化课在非洲的长久发展。

在非洲掀起中国文化热的今天,孔子学院作为中国文化传播的主要窗口,开设更多更丰富的中国文化课势在必行。不同于传统的汉语语言课,中国文化课虽然在非洲孔子学院开设较晚,但基本每所非洲孔子学院或孔子课堂都开设了不同形式和类别的中国文化课程。中国文化课的发展具有形式多样、内容丰富、针对性强以及学生兴趣较浓、参与性高等优势,同时也存在非洲教学环境较差、学生文化水平差异大、中非文化差异较大等问题或挑战。非洲各孔子学院可以增加改善中国文化课教学条件的资金投入、设备投入,继续加大力度推广“一院多点”模式,提高中国文化课教学的覆盖面和影响力;可以聘请具有中国留学经历的助教和教师,发展汉语师范专业,培养本土中国文化课教师,编写中国文化课本土教材,促进中国文化课教学的本土化;还可以开展更多贴近当地文化和具有中国特色的中国文化活动。中国文化课可以促进中国语言文化在非洲甚至全球更有效更有针对性地传播,从而跨越文化差异进行更加有效的跨文化活动和交流,实现中国文化“走出去”,为增强中国“软实力”作出贡献。

参考文献:

[1]约瑟夫·奈.美国霸权的困惑[M].北京:世界知识出版社,2002 : 151.

[2]李红秀.非洲孔子学院建设与汉语文化传播[J].中华文化论坛,2015(1) : 111-117.

[3]李红霞.新时期非洲孔子学院的建设与发展[J].对外传播,2016(10) : 52-54.

[4]中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定[EB/OL].(2011-10-25)[2020-03-26].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1778/201110/125877.html.

[5]张笑贞.雅温得第二大学孔子学院“一院多点”模式探究[J].浙江师范大学学报(社会科学版) ,2012(6) : 57-60.

[6]徐丽华.论非洲本土汉语教师培养模式[J].汉语应用语言学研究,2014(1) : 176-184.