中国—东盟高等教育合作政策的创新扩散

2020-04-06季飞雷幸娟吴舢妤

季飞 雷幸娟 吴舢妤

摘要:政策创新扩散和政策持久性是政策创新的关键,政策工具是连接政策目标和政策执行效果的桥梁。随着中国—东盟高等教育合作交流的加深,政策对促进双方高等教育合作起到了举足轻重的作用。本文以中国—东盟高等教育合作政策为研究对象,基于教育政策工具维度、政策目标维度、政策内容维度构建三维分析框架,通过对中国—东盟高等教育合作的政策文本进行收集、整理、编码、分析,研究中国—东盟高等教育合作政策创新扩散趋势,利于发现高等教育合作政策发展的优势与不足。研究发现,高等教育政策创新呈扩散趋势,但空间扩散不足,出现了政策工具与政策目标不相适应的现象,政策工具组合不平衡等问题,从而提出了完善高等教育合作政策的思考。

关键词:中国—东盟高等教育合作;政策创新扩散;政策工具;文本分析

Abstract:Policy innovation and spread, as well as the persistence of policy is the key to policy innovation, and policy tools are the bridge connecting policy goals and policy implementation effects. With the deepening of China ̄ASEAN higher education cooperation and exchanges, policies have played a pivotal role in promoting higher education cooperation between the two sides. This paper takes China ̄ASEAN higher education cooperation policy as the research object, constructs a three ̄dimensional analysis framework based on the dimensions of educational policy tools, objectives of policy, and content of policy, and collects, organizes, codes, and analyzes the policy texts of China ̄ASEAN higher education cooperation , studying the trend of innovation and spread of China ̄ASEAN higher education cooperation policy, so as to help discover the advantages and disadvantages of the development of this policy. The study found that higher education policy innovation is proliferating, but the spatial spread is insufficient, with the phenomenon that policy tools are not compatible with policy objectives, and the combination of policy tools is unbalanced, and thus puts forward the consideration of improving higher education cooperation policies.

Key words:China ̄ASEAN higher education cooperation; policy innovation and spread; policy tools; text analysis一、問题的提出

2016年7月,中国—东盟(10+1)外长会议在老挝万象举行,参会的王毅外长提出,中国与东盟在未来要“打造社会人文合作新支柱,以教育和旅游为优先方向”[1]。加强中国和东盟国家的高等教育合作对中国意义非凡。高等教育合作是中国和东盟国家教育交流的重要手段,深化高等教育合作有益于中国和东盟国家互相学习交流。通过双方高等教育的合作,可以加深彼此的理解,开拓我国专家、学者、政府人员的视野,加深对东盟的了解,为“一带一路”沿线项目的开展打下基础。

截至2015年,中国与东盟互派学生总数为195 279人,东盟来华留学生为71 101人,比2003年的38 350人增长了85.4%[2]。可以看出,高等教育合作政策是推动双方互派留学生增多的重要力量,一定程度上反映出中国国际化教育水平的提高。但政策在创新扩散的过程中也出现了不容忽视的问题:首先,政策目标主要在于促进双方高等教育交流合作,一定程度上强调了招收留学生的规模,却忽视了留学生生源质量;其次,政策中很少涉及对于招收留学生的要求,在一定程度上放松了对留学生的条件限制,在同等条件下造成了对中国学生的不公,长此以往,必然不利于双方高等教育合作。中国如何利用中国—东盟高等教育合作契机,在质量与数量上吸引双方优秀学生互动,是值得思考的问题。因此,中国必须关注高等教育合作政策创新,通过政策创新弥补不足,提升高等教育水平。

政策创新扩散和政策创新的持续性是政策创新的关键,研究中国—东盟高等教育合作政策创新扩散的趋势,可以发现政策中的不足,推动政策的创新。一项政策不容忽视的三大要素是政策内容、政策目标、政策工具。政策内容是政府是否进行政策创新的关键;政策工具作为连接政策目标和效果的手段,直接影响政策执行的效果;政策目标在创新的过程中也不容忽视。所以,从政策内容、政策目标、政策工具来分析中国—东盟高等教育合作政策是全方位、多角度的。目前,学术界很少研究中国—东盟高等教育合作政策创新扩散。

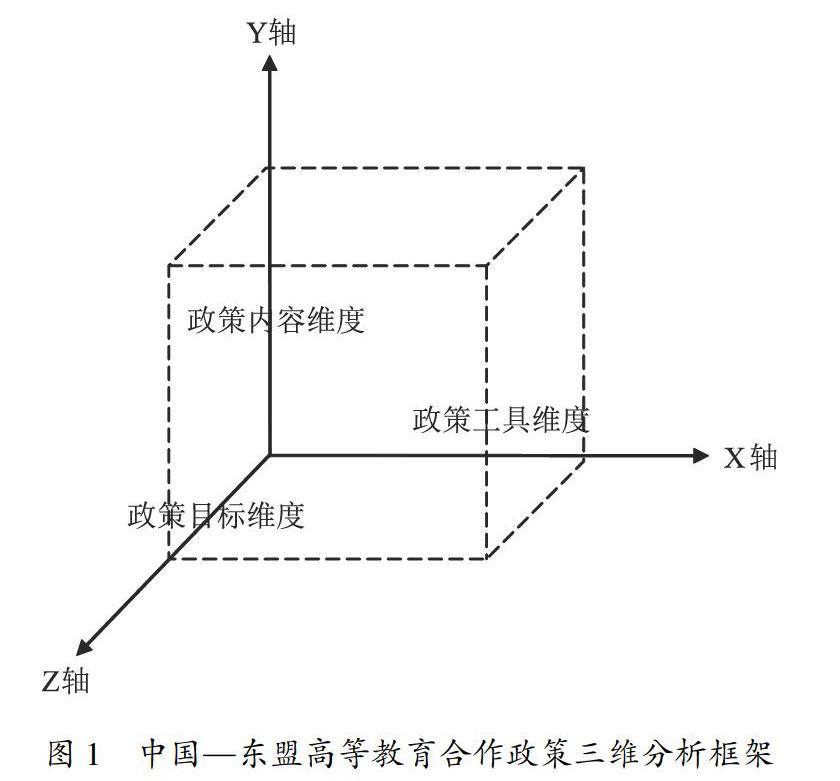

本研究基于中国—东盟高等教育合作政策文本,借鉴政策工具理论和政策创新扩散理论成果,构建政策工具、政策目标、政策类型三维分析框架对中国—东盟高等教育政策进行文本分析,发现中国—东盟高等教育合作政策从时间、空间、内容呈创新扩散的趋势,在此过程中研究政策的优势和不足,进一步思考中国—东盟高等教育合作政策的创新,以期完善中国—东盟高等教育合作政策。

二、文献综述与理论基础

学术界关于中国—东盟高等教育合作政策的研究,多从政策的基本特点、阶段性特征、政策不足、政策建议等几个方面研究,研究方法多为定性分析,很少采用定量分析的方法,也没有基于政策工具理论和政策创新扩散理论进行分析。

(一)中国—东盟高等教育合作政策研究

学术界多从中国—东盟高等教育合作政策的特征、发展历程、优势和不足、提出改进建议等方面进行研究。首先,学者分析区域性政策的特点,发现双方合作的内容日益多样化,合作的规约更加具体且易操作[3]。其次,有学者研究中国—东盟高等教育发展历程,对于这一部分的研究,学者们有不同的观点。一部分学者从政治环境考虑,认为中国—东盟高等教育合作政策经历了3个阶段:1991年以前是政策的铺垫时期,1991年至2010年是政策的巩固时期,2010年之后是政策的拓宽时期[4]。另一部分学者认为,中国—东盟高等教育政策经历了2002年以前的探索时期、2002—2006年的稳步发展时期、2007年之后的规范发展时期[3]。对于政策分析主要讨论了政策的优势与不足——学者在探寻政策历史规律的基础上,发现政策存在地方政府服务不到位、合作项目不规范[5]、学分不能互认[6]等问题。最后,学者们提出了中国—东盟高等教育合作政策的优化建议:中国和东盟国家可以通过加大培训力度、增加交换项目[7]、提升高等教育水平[8]来进一步加深双方的合作。通过调查研究发现,关于中国—东盟高等教育合作政策的研究以定性研究为主,很少采用定量研究的方法。

促成中国—东盟高等教育合作较为复杂,学者们从政治、经济、文化层面对其进行了分析。政治层面,为构建中国—东盟高等教育命运共同体[9],促进“一带一路”沿线要地文化融合[10],共同推进“海上丝绸之路”建设[11],需要研究中国—东盟高等教育合作战略[12]。文化层面,学者们从教育资源流动[13]、文化软实力[8]等角度探讨了中国—东盟高等教育合作过程中出现的文化交流不平衡、文化冲突易发等问题,并提出了优化思考。经济层面,大多数学者以教育服务贸易为视角,提出了双方高等教育合作交流过程中出现的留学生流向失衡[14]、合作办学形式单一[15]、跨境支付和自然人流动受到限制[16]、教育服务贸易处于逆差状态[17]等问题,并针对出现的问题提出了对策建议。学者林金辉研究了中外合作办学的规模、质量、效益之间的关系,认为适度规模是基础、创新质量是关键、提高效益是目标[18]。经过对文献的收集整理可知,关于中国—东盟高等教育合作的研究视角多样,涉及政治、经济、文化层面,很少有学者从政策工具角度和政策创新扩散的角度进行研究。

学术界对中国—东盟高等教育合作政策的研究多以定性研究为主,从政策的特征、发展历程入手,着重分析政策的优势和不足并提出优化建议,为中国—东盟高等教育合作研究奠定了基础。学者们根据自己的研究特色,从政治、经济、文化等多角度研究高等教育合作政策,丰富了相关理论成果,为本研究奠定了理论基础。本研究将基于已有的研究成果,利用文本分析法,对中国—东盟高等教育合作政策进行量化处理,结合政策工具理论和政策创新理论,建立三维分析框架,研究中国—东盟高等教育合作政策创新的扩散。实践上,有利于寻找双方高等教育合作中的不足,反思创新高等教育合作政策,完善双方高等教育合作政策制定。理论上,从政策工具视角和政策创新扩散视角进行政策分析,有利于丰富相关理论,完善高等教育合作政策研究。

(二)高等教育政策工具研究

学术界对高等教育政策工具的分类保持了一致意见,多借鉴施耐德和英格拉姆[19]的划分标准,将政策工具分为五类,包括权威型、激励型、能力建設型、劝诫型和学习型。其中,学者吴合文依据行为假设理论,将劝诫型政策工具用符号和规劝工具代替,虽命名不同,实际内涵是一致的。黄萃[20]在结合少数民族双语教育政策的分析中,将劝诫型政策工具与学习型政策工具发展为象征和劝诫型工具以及系统变革工具,能够适应分析政策。本研究结合学者们相关理论成果,将政策工具维度划分为权威型政策工具、激励型政策工具、能力建设型政策工具、象征劝诫型政策工具、系统变革型政策工具五类。

学术界有很多学者以政策工具为视角对高等教育政策进行分析,但建立的维度不尽相同。以黄萃、李运华[21]为代表的部分学者,在分析高等教育政策时建立了政策工具维度和教育发展要素维度二维分析框架。以姚俊、邓凡[22]为代表的学者,将政策网络理论结合政策工具进行分析,丰富了相关理论成果。姚俊关注到政策工具选择对于中国高等教育发展的作用,在政策网络分析的基础上,运用“关系”和“制度”[23]双重嵌入性分析框架,对改革开放以来中国高等教育政策工具选择进行解释。习勇生[24]关注政策工具属性、政策目标、政策网络3个核心影响因素,对双一流政策工具进行分析。以汤建静[25]、杨乐[26]为代表的学者,将政策变迁理论和政策工具结合进行分析,认识到政策目标、政策内容、政策手段对政策的重要性,并建立目标、内容、工具三维分析框架分析政策。从政策工具视角研究高等教育政策的文献很多,本研究借鉴相关理论成果,将政策工具理论和政策创新扩散理论结合,建立政策目标、政策工具、政策内容三维分析框架,研究中国—东盟高等教育合作政策。

(三)高等教育政策创新扩散理论研究

政策创新扩散理论以政策为主要研究对象,主要解释一项政策如何被政府接受并传播。政策扩散模型建立在强制机制、学习机制、竞争机制以及模仿机制的基础上。这4种机制在政策扩散的过程中发挥着不同的作用[27]。目前,学术界以政策创新扩散理论视角对高等教育研究的较少。学者陈昌贵、翁丽霞认为,高等教育国家化对培养创新人才具有重要的作用[28];以张瑞鸿为代表的学者率先运用政策创新扩散理论,研究省级行政区域高等教育政策[29],为本文提供了理论的借鉴。凌磊基于政策创新扩散理论对我国自主招生考试政策影响因素及实现路径进行实证分析,探究政策在时间、空间维度的创新扩散趋势[30]。学术界没有运用政策创新扩散理论来分析中国—东盟高等教育合作政策,在借鉴相关理论成果的基础上,本研究认为,可以创新使用政策创新扩散理论来研究此政策。根据中国—东盟高等教育合作政策的特殊性,政策由中国与东盟个别国家先签订再逐步扩展到其他东盟国家,空间上具有扩散的特征;根据中国—东盟建交的时间划分,可以发现中国—东盟高等教育合作经历了三个时期,时间上也有扩散的趋势。因此,可以借助政策创新扩散理论分析此政策。

综上所述,学术界关于中国—东盟高等教育合作政策的研究多立足于政策特点、发展阶段、优势不足和提出对策建议层面。关于高等教育政策工具的研究具有一致性的观点,学者们多从不同角度建立框架来分析。利用政策创新扩散理论研究高等教育的文献较少,而且只是提出在时间和空间维度研究扩散趋势。本研究借鉴前人的理论成果,将政策工具理论和政策创新扩散理论引入中国—东盟高等教育合作政策的研究,构建政策目标、政策内容、政策工具三维分析框架,利用文本量化分析的方法,从时间、空间上研究3个维度扩散的趋势,在此过程中发现政策的优势和不足,并提出创新政策的思考。理论上,学术界尚未从政策工具和政策创新扩散理论对中国—东盟高等教育合作政策进行思考,通过此研究可以丰富相关理论成果,开辟新的理论思考路径运用于其他高等教育政策。同时,运用此种方法分析政策,能够帮助我们找到政策痛点,为改进和完善已有政策提供参考。

三、分析框架

(一)三维政策框架的构建

要想使政策逐渐合理化,必须要对政策目标、政策内容、政策手段的某些方面进行调整[31],政策工具就是政策手段的一种。中国—东盟高等教育合作政策内容丰富、覆盖面广,为了全面分析政策创新扩散,根据前文的阐述,在借鉴相关理论的基础上,本研究将政策内容、政策工具和政策目标3个维度相结合,形成中国—东盟高等教育合作政策三维分析框架,如圖1所示。

(二)X维度:政策工具维度

政策工具的分类广泛,根据不同分类的特点,结合教育政策的特殊性和中国—东盟高等教育政策的实际,本文借鉴麦克唐奈和埃尔莫尔以及施耐德与英格拉姆,还有国内学者黄萃对政策工具的分类,将中国—东盟高等教育政策工具分为权威型工具、象征和劝诫型工具、激励型工具、能力建设型工具和系统变革型工具等5种。

权威型政策工具是政府运用其政治权威强制性规定政策对象的行为,它以法制和直接行政为主要形式,以命令与规定等方式约束政策对象履行职责。在本文中,该工具常使用“应当、必须”等词语。例如,2007年颁布的《中华人民共和国政府和泰王国政府关于互设文化中心及其地位的协议》中规定:“在驻在国的文化中心主任必须是派遣国公民,由派遣国主管部门任命。”[32]

激励型政策工具是通过反馈来诱使政策对象采取政策制定者所期望的行动,这样能够发挥政策对象主观能动性,使其能在复杂的环境中灵活发挥作用。例如,1999年颁布的《新加坡共和国教育部与中华人民共和国教育部教育交流与合作备忘录》规定:“双方鼓励和支持本国有关机构和大学为对方的学生提供奖学金或其他资助,并为对方的留学生在本国学习和研究提供方便。”[33]

象征和劝诫工具是通过说服性的信息引导政策对象在价值观、信念的思考,促进其采取行动并进行决策。例如,2010年《中国—东盟教育部长圆桌会议贵阳声明》提出,扩大开放,深化合作,相互增设奖学金,增加教育资源和教育机会,加强区域经济发展和人才培养,促进国际学生流动,积极落实2020年东盟来华留学生和中国到东盟的留学生都达到10万人左右的“双十万计划”[34]。

组织变革工具是对组织结构进行调整,重新分配权威来实现政策目标,使其能够更好地提供公共服务。例如,2007年颁布的《中华人民共和国政府和泰王国政府关于互设文化中心及其地位的协议》中强调:“在平等、互利和对等的基础上,根据驻在国法律和法规,中华人民共和国政府将在曼谷设立中国文化中心,泰王国政府将在北京设立泰国文化中心。”[32]

能力建设工具是为了保障政策顺利开展和进行,对政策对象提供信息、业务培训、教育、相关技术及其他相关设备。例如,《中国—东盟教育部长圆桌会议贵阳声明》提出:“相互借鉴,取长补短,提高教育质量和现代化水平,以应对社会经济、科学技术快速变化的挑战,在教育、环境、医学、气候、科技等领域联合培养硕士和博士,推动双方高层次人才交流。”[34]

(三)Y维度:政策内容维度

本文主要研究中国—东盟高等教育合作政策的内容,由于政策纷繁复杂,所以借鉴相关理论成果建立政策内容维度,以学术界比较关注的奖学金政策、校际合作政策、培训政策、高等教育学历学位互认政策为代表,多角度研究中国—东盟高等教育合作政策。学者杨延军在研究“中国—东盟跨境教育政策”时提出,将中国—东盟高等教育政策类型分为中国—东盟跨境奖学金政策、中国—东盟跨境校际合作政策、中国—东盟跨境培训政策、中国—东盟跨境高等教育学历学分互认政策。因此,本研究借鉴学者相关理论成果,重点关注中国—东盟高等教育奖学金政策、中国—东盟高等教育校际合作政策、中国—东盟高等教育培训政策和中国—东盟高等教育学历学分互认政策四类,全方位研究中国—东盟高等教育合作政策。

(四)Z维度:政策目标维度

政策目标是政策执行的前提,具体的政策目标有利于政策的落实与实施。中国—东盟高等教育合作政策的目标主要分为三大类:一是政府层面,中国—东盟开展高等教育合作有利于加深彼此的了解,促进双方在其他领域的合作;二是学校层面,通过双方的交流实现提高教育质量的目的,提高高等学校的办学水平;三是留学生层面,希望通过合作,加强双方学者、学生的友好互动,为留学生营造良好的学习环境。

四、研究设计与分析

(一)研究方法与样本

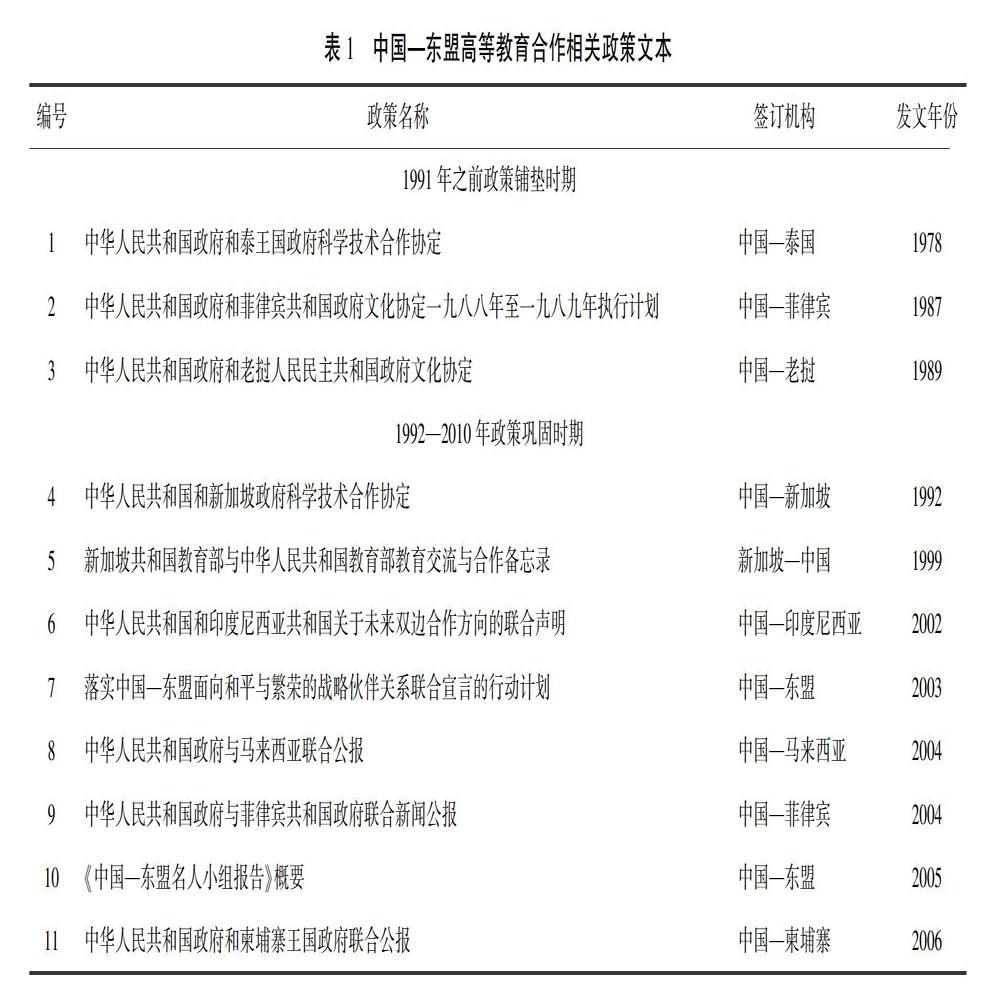

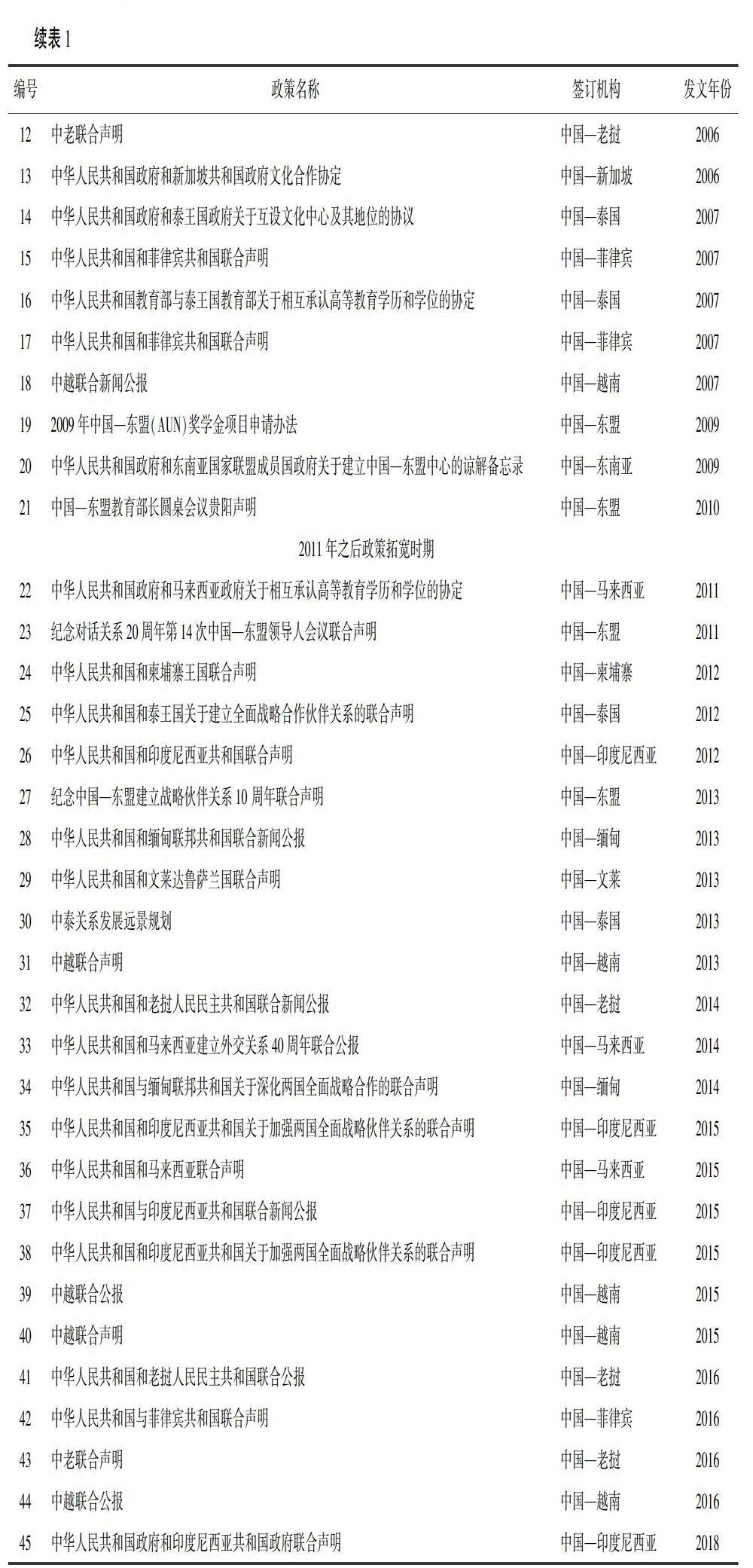

中国—东盟高等教育合作政策主要包含中国政府与东盟签订的政策和中国与东盟各国所签订的关于高等教育合作的一系列法令、协定、措施、办法、方法、条例等。为了全面反映双方高等教育合作现状,本文选取1987—2018年双方高等教育合作政策作为样本,共计45份,如表1所示。根据中国—东盟建立外交以来双方合作的政治、经济基础,将这些文件按照时间顺序划分为3个阶段:1991年以前的铺垫时期,1992—2010年的巩固时期,2011年以后的拓宽时期。

本研究采用文本分析的方法对政策文本进行编码,按照三维分析框架的分类标准对政策工具、政策目标、政策内容进行分析。通过Nvivo11软件对政策文本按照节点进行编码,根据编码后的频数分布结果,分析每个时期政策被提及的頻率,分析时间层面、政策扩散的情况。分析中国和东盟各国所签订的政策文本的频数,就可以研究空间层面政策扩散的情况。

(二)政策文本编码

本研究利用Nvivo11软件建立节点对政策文本进行编码。具体研究过程为:首先,将关于中国—东盟高等教育合作的45份政策文本全部导入Nvivo11软件,根据建立的三维分析框架建立节点,对政策文本的具体条款进行逐行编码,将文本中出现的词语或句子归入相应节点之下。编码方式为“政策编号-具体条款”。当全部文本完成编码后,通过 NVivo11软件对参考点的自动统计功能,最终形成355条编码,如表2所示。最后比较各个部分的频数分布,分析框架各个内容所占比重,找寻其政策创新扩散的趋势。由于文章篇幅有限,表2仅显示部分内容分析单元和编码。

(三)政策内容维度频数统计与分析

根据内容分析单元编码表,结合Nvivo11数据编码技术,将71条编码归为不同的政策工具类型,并分别计算出它们的频数分布,如表3所示。

其一,奖学金政策逐渐丰富,第二时期扩散趋势明显。

从收集的文本分析的统计频次来看,政策文件中提及的关于奖学金政策的内容由1991年之前政策文本中的3次向1992—2010年的14次扩散,政策由第一时期向第二时期扩散的趋势明显,在政策的第三时期共提及奖学金政策6次,这说明中国—东盟国家越来越关注奖学金政策。1987年的《中华人民共和国政府和菲律宾共和国政府文化协定一九八八年至一九八九年执行计划》[35]提到:“双方继续每年互换三名奖学金生,所学学科及专业领域,根据双方入学及延长学习的有关规定另行商定。” 1989年《中老文化协定》提到:“双方可根据需要和可能,相互提供奖学金。”[36]这一阶段的奖学金政策主要出现在老挝和菲律宾,政策的内容多为宏观性的表述,具体的政策视情况而定。第二时期的奖学金政策扩散到新加坡和印度尼西亚等国家。其中,与新加坡签订的政策多为具体可操作性的。例如,“新方继续每年提供35名培训奖学金名额(其中5名给中国海南省),用于培训中国高等院校在职英文教师。”[33]这样便于学者、学生结合自己的情况申请,操作性极强,有良好的制度保障。在这一时期,中国也和东盟整体签订了奖学金政策,如《中国东盟奖学金项目申请的办法》[37]涉及申请奖学金的方方面面,有利于促进高等教育合作。与东盟国家整体签订的奖学金政策在东盟十国中都适用,从内容上对奖学金政策进行了创新扩散。第三时期,中国—东盟国家奖学金政策向缅甸、柬埔寨扩散,同时中国和印度尼西亚以及老挝的奖学金政策进一步加强。但是,除了上述国家,中国未与其他东盟国家签订相关政策,奖学金政策在双方高等教育合作中出现了不平衡的现象,发展速度较慢,远远赶不上双方的需求。

由此可见,中国—东盟高等教育奖学金政策正在逐步扩散,从最初签订奖学金政策的菲律宾到老挝,再到新加坡、印度尼西亚,最后扩散到缅甸、柬埔寨,从国家层面的签订可以看出奖学金政策呈一种随时间和空间扩散的趋势。这说明,在双方的交流过程中越来越看重奖学金政策的作用。通过研究发现,中国与东盟整体签订的奖学金政策对东盟十国适用,有利于促进双方进一步加深高等教育合作,但是仍有东盟国家并未与中国签订奖学金政策,这是一种极大的不平衡,需要创新政策,进一步加深与其他国家的奖学金政策合作,弥补不足,促进共同发展。

其二,校际合作政策整体呈扩散趋势。

上述统计资料显示,校际合作政策在第一时期收集政策中出现2次,在第二时期出现8次,第三时期出现12次,总计22次,在政策总频次中出现得较少。起初阶段共有2个文件提到了这一政策,中间阶段有5个文件提及,最后一阶段有10个文件涉及这一政策,说明双方很重视高校之间的校际合作。通过数据研究发现,从时间和政策数量上,这一政策都出现了明显的扩散趋势,符合双方合作的现实要求。

校际合作政策主要是人员领域的合作与项目领域的合作。人员领域的合作表现为双方学校互派留学生、专家、老师进行学术交流。项目领域的合作多表现为语言的学习,双方通过培训、研讨会等形式进行的课程交换。分析发现,双方人员领域的合作比较频繁,并逐步扩散,这类合作在政策中经常出现。项目领域的合作由于其独特性、保密性较强,不对外公布。

综上所述,校际合作政策从时间和政策数量上扩散趋势明显,虽然此类政策保密性较强,但依然可以发现人员领域的合作比较频繁,项目领域的合作多为语言的交流,需要进一步丰富,才能更好地促进双方教育水平的提高。

其三,教育培训政策在不同国家扩散,但仍然不平衡。

从3个阶段的时间划分来看,中国与泰国签订的《中泰科学技术协定》[38]明确提出双方要加强科学技术领域的培训;1999年签订的《新加坡共和国教育部与中华人民共和国教育部教育交流与合作备忘录》提出,“新方继续每年提供35名培训奖学金名额(其中5名给中国海南省),用于培训中国高等院校在职英文教师”[33]。中国和新加坡签订的教育培训政策较为具体,主要用于交换教师语言的培训。随着时间的推移,中国和东盟国家教育培训的政策扩散到马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸、越南,政策内容也由科学技术领域的培训扩散到公务员培训、外交官培训、人力资源培训等其他领域。但也不难发现,教育培训政策并未覆盖东盟十国,还有国家没有与中国签订培训协议,这就为后续政策创新提供了依据。

通过以上分析可知,中国—东盟高等教育培训政策,随时间的推移,从空间上不断扩散,政策内容也逐渐丰富。当然,政策还存在着不平衡的现象,虽然和新加坡、马来西亚等国家的培训内容逐渐丰富起来,涉及多个层面,但和缅甸、越南的教育培训政策仍停留在科学技术层面,值得进一步丰富。同时,也与不少东盟国家并未签订教育培训政策,应在以后的政策优化中进行创新。

其四,学历学位互认政策起步较晚,正在扩散。

学历学位互认政策最早出现在2003年的《落实中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划》[39]中,提出了“在中国和东盟有兴趣的大学间推动学历学位互认政策”,但只是笼统地说明此项政策的重要性。2007年《中华人民共和国教育部与泰王国教育部关于相互承认高等教育学历和学位的协定》提出,要加强中国和泰国高等教育学历和学位的互认,便于双方学生进一步深造。2011年之后,中国先后与马来西亚、越南、菲律宾签订了高等教育学历学位互认政策,而印度尼西亚、缅甸等国家表示想要尽快和中国签订学历学位互认政策,进一步深化合作。随着时间的推进,此政策在空间上呈扩散的趋势,逐步向东盟十国扩散,但仍有东盟国家想和中国签订类似条约只是并未签订。这就说明,中国和东盟国家的高等教育学历学位互认政策合作不平衡,需要进一步调整,促进其全面高效地实施。

(四)政策目标维度频数统计与分析

根据内容分析单元编码表,结合Nvivo11数据编码技术,将133条编码归到不同的政策目标中,并分别计算出它们的频数分布,如表4所示。

中国—东盟高等教育合作政策的政策目标在内容上呈扩散趋势:1991年以前双方比较关注促进双方高等教育合作和学者之间的交流,1992—2010年政策目标扩展到提高办学质量和促进青年学生的交流合作,2011年以后,更加把促进学生之间的交流作为重任,政策目标由宏观目标向具体目标的实现落实,在内容上呈政策创新扩散的状态。但关于提高双方高校办学水平的目标动力不足,需进一步调整。

中国和东盟国家在高等教育合作的主要目的较为宏观,从根本上来说是为了加强两国的沟通交流,实现其他领域的合作。但这一目标的实现不是一蹴而就的,需要学校提升办学质量和水平,吸引优秀的学者、学生进行交流,才能一步步实现大的目标。这就需要政府关注双方的教育合作需求,监督学校提升教学服务质量,吸引优秀学者、学生交流。

(五)政策工具维度频数统计与分析

根据内容分析单元编码表,结合Nvivo11数据编码技术,将196条编码归到不同的政策工具中,并分别计算出它们的频数分布,如表5所示。

中国—东盟高等教育合作政策多为双方协商制定的政策,所以,激励型政策工具使用得较为频繁。双方是国家层面的合作,机构设立有其独特的设置,因此,系统变革型政策工具使用较多。在一些政策中,强调双方必须执行的内容使用了权威型政策工具,以保障政策有效地实施。这3方面的政策工具为中国—东盟高等教育合作政策的发展提供了鼓励和支持,但能力建设型政策工具和象征劝诫型政策工具使用不足。在双方合作的过程中,如果缺少能力建设型政策工具,学校、学者、学生的能力不足,将会直接影响合作的结果,不利于双方长时间的合作,这与加强学者、学生交流的政策目标不相符,需要实现政策创新。

激励型政策工具、系统变革型政策工具和权威型政策工具的组合使用,对政策创新扩散具有正向的影响。激励型政策工具的实施为双方高等教育合作创造了宽松的条件,政策主要以双方协商为主,能够调动合作的积极性。系统变革型政策工具强调中国和东盟高等教育相关组织机构的职能,明确双方责任,能够更好地保障高等教育合作政策的实施,有利于政策创新扩散。权威型政策工具以强制性手段明确规定双方在高等教育层面的合作,这与政策创新扩散的强制机制相符,是实现政策创新扩散的主要工具。政策工具的优化组合有利于政策创新扩散,但能力建设型政策工具和象征劝诫型政策工具不足,政策工具创新扩散需要丰富相关工具。

(六)研究结果分析

1.政策创新扩散趋势明显,可进一步向空间扩散

从收集到的政策文本分析,1991年之前双方共有3份关于高等教育合作的政策,1992—2010年双方高等教育政策扩展到18份,2011年之后双方高等教育合作政策扩展到24份。从收集的政策文本数量上看,政策创新扩散的趋势明显,一定程度上说明,随着時间的推移,中国和东盟国家对高等教育关注度加强。从空间上看,收集到的政策文本,从开始的中国和泰国、菲律宾、老挝之间的高等教育合作政策逐步扩散到东盟十国,政策在空间上的创新扩散趋势明显。

从政策内容上看,高等教育合作政策内容涉及奖学金政策、校际合作政策、教育培训政策、学历学位互认政策,这些政策在一定程度上从时间、空间、内容层面的政策创新扩散趋势明显。在空间扩散的过程中,并没有扩散到东盟十国,这就需要在后续的发展中继续创新。同时,政策内容很少有关于留学生培养质量方面的内容,易造成留学生数量多而质量不高的现象,并不利于中国教育国际化的发展。因此,在高等教育合作政策中应丰富相关内容,实现政策内容创新扩散。

2.政策工具组合较为合理,能促进政策创新扩散

由上文可知,中国—东盟高等教育合作政策工具,激励型政策工具使用最多,其次是系统变革型政策工具,然后是权威型政策工具,最后是象征劝诫型政策工具和能力建设型政策工具。对激励型政策工具的频繁使用一定程度上反映了政策的合作性质,是双方协商的结果。系统变革型政策工具的使用反映了政策签订双方机构调整改革以适应双方合作的现实。权威型政策工具保障政策的顺利实施。这3种政策工具的组合能够促进政策创新的扩散,但能力建设型政策工具和象征劝诫型政策工具的不足对政策创新扩散造成了不利影响,需要进一步丰富此类工具。

3.政策工具与政策目标在一定程度上不相适应

综上所述,能力建设型政策工具使用不足,这与中国—东盟高等教育政策促进学者、学生交流的目标不相符合。随着时间的推移,双方越来越重视学者和青年学生的交流,开展多项活动促进双方的交流,政策目标呈现扩散的趋势。然而,在政策中能力建设型工具使用得较少,不能满足现实目标的需要,这就需要双方国家对此类政策工具进行创新。

五、政策创新思考与启示

(一)政策创新思考

1.中国—东盟高等教育合作政策内容需加强空间扩散

完善与东盟各国的奖学金政策。随着中国—东盟高等教育合作领域的不断加深,要适应双方的需求必须优化教育合作政策。奖学金政策不容忽视,中国和东盟国家签订的奖学金政策很少,与许多东盟国家还未签订,这就需要双方加强沟通,重新审视奖学金政策的不足,相互协商,取长补短,将奖学金政策优化为可操作的具体政策,严格制订奖学金细则,使其具有一定激励性,这样才有利于吸引优秀学者来华留学,才能促进双方在教育领域的进一步合作。

平衡中国和东盟国家教育培训政策,丰富教育培训政策的内容,吸引更多的人才进行教育培训。首先,中国可以在原有的合作基础上与其他东盟国家建立良好的教育培训关系,尽早签订协定,用政策手段加强双方的合作,实现与东盟国家高效高质的合作。其次,必须改变教育培训内容内涵单一的局面,将高等教育合作从语言交流扩展到科技、经济、政治、外交等方面全方位的培训,从而进一步加深双方的合作。再次,双方应当在此领域取长补短,吸引多种类型的人才参与教育培训的课程,培养多类型人才。

对于校际合作政策而言,学校应提升办学质量,根据自己的优势和需求开展与东盟的校际合作。国家应该完善相关的政策法规,为合作创造条件。提升质量的同时,放宽校际合作领域,并建立一整套成熟完善的政策。

高度关注学历学位互认政策。中国应结合自身优势,支持与东盟国家之间互派教师、学生交流、学分互认和学位互相授予等活动;对留学生高等教育学历学位严格要求,尽量避免宽进宽出的现象发生,这样才有利于创造公平的学习环境。中国和东盟建立学分学位互认政策的国家不多,远远满足不了其合作发展的要求,必须加快与东盟其他高校签订高等教育学历学位互认政策的协定,这样有利于吸引留学生留学。此外,还要细化高等教育学历学位互认细则,对双方留学生严格要求,这样有利于培养人才的需要,从而更好地提升教育国际化水平。

2.中国—东盟高等教育合作政策目标应细化

细化政府、高校高等教育合作目标,实现政府、学校协同治理,推动中国—东盟高等教育合作进程。中国和东盟国家在互相尊重高等教育主权的前提下,加强合作办学、学术交流,整合优化各国高等教育资源,从而促进双方进一步合作。基于此,中国可以利用自身优势,营造良好的交流环境,优化政策,共建资源共享平台,加大财政支持来协调政府和大学之间的关系。本着开放、合作、共赢的原则,加深双方不同领域的教育合作,吸引不同类型的学者、学生交流,从而提升高校办学质量,实现中国—东盟高等教育合作,促进双方其他层次的合作。中国—东盟高等教育合作的政策目标应更加丰富,统计资料分析显示,双方高等教育合作在提升教育质量方面的目标不足,不利于为双方培养高层次的人才。这与现今留学生人数剧增而留学生质量参差不齐的现实相符,需要双方政府关注这一问题,调整政策目标,更加关注学校的教育服务质量和留学生质量,对其进行严格要求,这样才能真正促进双方高等教育水平的提高,促進双方国家教育国际化。

3.政策工具的优化组合要与政策创新扩散机制相符

中国—东盟高等教育合作政策创新扩散机制以强制性、学习性机制为主。在“一带一路”的背景下,中国要提升国际化教育水平,必须开展高等教育合作,这就需要自上而下的强制性政策扩散机制,为高等教育合作创造条件。强制性机制需要与权威型政策工具结合起来使用,以保障政策扩散,实现与东盟十国高等教育的良好合作。经过调查可知,中国和东盟高等教育合作是先与东盟部分国家开始合作再扩散到其他东盟国家,这是一种政策创新扩散学习的机制,所以,要发挥政策工具的组合作用,以实现政策创新扩散。但是,中国—东盟高等教育政策工具以激励型和系统变革型政策工具为主导,其次是权威型政策工具,然后是象征劝诫型政策工具,最后是能力建设型政策工具。中国—东盟高等教育合作政策工具使用多元化,虽然各项政策工具都有使用,较为平衡,但能力建设型政策工具使用不足,需要进一步优化,以利于提高学者、学生留学的积极性,提高教师的教学能力,这样才能和政策目标相适应,进一步推动高等教育合作的发展。同时,要适时运用系统变革型工具建立专门的机构,增设领导负责相关教育合作事宜,创建专门的机构帮助留学生办理相关留学事宜。这样丰富使用5种政策工具,才能更好地适应政策创新扩散机制,更好地实现政策创新和扩散。

(二)启示

1.理论意义

基于政策工具理论和政策创新扩散理论分析中国—东盟高等教育合作政策,验证了政策呈现扩散的趋势,对提高双方高等教育国际化水平具有一定意义。本文的理论贡献在于:建立政策内容、政策目标、政策工具维度对政策的创新扩散趋势进行分析,有利于全方位地分析政策的优势和不足,能够针对痛点提出政策创新的思考,进一步丰富政策创新扩散理论。研究提出政策工具组合优化要适应政策创新扩散的机制,能够将影响政策的两大关键因素结合起来考虑,丰富和发展了高等教育合作政策工具理论。通过分析发现,此种模型适合分析高等教育合作政策,以期推动框架运用到其他政策领域。

2.现实意义

现今,学术界不仅关注留学生的数量,而且关注留学生的质量。本研究通过对中国—东盟高等教育合作政策的研究发现,政策中确实缺失对留学生质量要求的内容,这与现实中出现的问题相一致。政策体系的不完善,引发了学术问题的讨论。本研究发现:政策创新扩散空间扩散不足,政策目标和政策工具部分不相适应,政策工具组合需要优化,以更好地适应政策扩散机制的要求。这就需要进行政策创新的思考,本研究能够帮助中国—东盟国家发现高等教育合作政策中的困境,以期推动高等教育合作政策的完善,从而提升中国和东盟国家国际化教育水平。

3.研究不足

本研究通过分析中国—东盟高等教育合作政策,发现了双方合作中的政策困境,具有一定意义,但仍存在一些不足:(1)本文政策文本的选择都是从官网上面查找,由于年代久远,且有的政策需要保密,所以,政策文本的总量不多,存在一定的局限;(2)本研究采用的是政策文本分析法,但政策创新扩散是一个非常复杂的研究问题,本文并未深入探求政策背后的因果机制。因此,在未来的研究中有待使用其他方法进行分析和提升。

参考文献:

[1]陈健,荣忠霞.王毅:迈向更加紧密的中国—东盟命运共同体[EB/OL].(2016-07-26 )[2020-06-12]. http://www.gov.cn/xinwen/2016-07/26/content_5094923.htm.

[2]2017年《中国—东盟统计年鉴》[EB/OL].[2020-06-12].http://www.stats.gov.cn/.

[3]王贤.论中国—东盟高等教育区域性合作的政策构建[J].黑龙江高教研究,2015(6):31-35.

[4]罗弦,阚阅.中国—东盟高等教育合作政策的回顾与展望[J].重庆高教研究,2017,5(1):53-60.

[5]張雪莲. 中国西南地区—东盟高等教育合作研究[D].厦门:厦门大学,2009.

[6]毛仕舟.中国—东盟自由贸易区背景下我国跨境教育政策研究[J].科教文汇(下旬刊),2014(10):190-191.

[7]覃玉荣.东盟高等教育政策:价值目标、局限与趋势[J].外国教育研究,2010,37(7):39-42.

[8]李涛.文化软实力视阈下中外文化交流思考——以中国—东盟教育合作为例[J].江西社会科学,2013,33(9):230-234.

[9]韩进,陈东英.构建中国—东盟高等教育命运共同体:阻碍、机制和计划[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2018,31(4):9-12.

[10]贾佳,方宗祥.“一带一路”倡议下中国与东盟跨境高等教育刍议[J].高校教育管理,2018,12(4):51-57.

[11]曾坤生,顾志敏.“海丝”背景下,广东省面向东盟国家高等教育服务贸易研究[J].经济界,2017(1):25-36.

[12]黄瓅,冯向东.中国—东盟高等教育合作战略研究[J].高等教育研究,2012,33(2):74.

[13]刘琪.教育资源流动视角下中国—东盟高等教育合作:现状、问题与策略[J].浙江树人大学学报(人文社会科学),2019,19(1):100-105.

[14]余忠彪,林春丽.中国—东盟高等教育服务贸易发展:问题、策略与趋势[J].广西教育学院学报,2014(2):42-46+54.

[15]谭广炎,林春丽.近十年来中国—东盟高等教育服务贸易研究综述(下)[J].六盘水师范学院学报,2015,27(6):11-16.

[16]顾志敏. 广东对东盟高等教育服务贸易出口的影响因素及潜力研究[D].广州:广东外语外贸大学,2017.

[17]方宝,武毅英.高等教育来华留学生的变化趋势研究——基于近十五年统计数据的分析[J].高等教育研究,2016,37(2):19-30.

[18]林金辉.中外合作办学的规模、质量、效益及其相互关系[J].教育研究,2016,37(7):39-43.

[19]A SCHNEIDER, H INGRAM.Behavioral Assumptions of Policy Tools[J].The Journal of Politics,1990,52(2):510-529.

[20]黄萃,赵培强,苏竣.基于政策工具视角的我国少数民族双语教育政策文本量化研究[J].清华大学教育研究,2015,36(5):88-95.

[21]李运华,王滢淇.新时代我国职业教育政策分析——基于政策工具视角[J].教育与经济,2018(3):24-30.

[22]邓凡.政策网络中教育政策工具的选择[J].现代教育管理,2012(12):44-47.

[23]姚俊.中国高等教育政策工具选择的嵌入性研究——一个解释性分析框架[J].江苏高教,2017(3):15-19.

[24]习勇生.“双一流”建设的政策工具选择研究[J].黑龙江高教研究,2017(11):31-35.

[25]汤建静.政策变迁视角下的广东高等教育质量保障政策研究[J].高等教育研究学报,2017,40(4):10-19+24.

[26]杨乐,高慧军.改革开放以来高等教育政策变迁研究——基于历史制度主义的视角[J].经济与管理战略研究,2014(1):144-151.

[27]BOEH M,FREDERICK J ,RICHARD W.Disentangling Diffusion: The Effects of Social Learning and Economic Competition on State Policy Innovation and Expansion [J].Political Research Quarterly,2004 (57):39-51.

[28]陈昌贵,翁丽霞.高等教育国际化与创新人才培养[J].高等教育研究,2008(6):77-82.

[29]张端鸿,陈庆.省级行政区域高等教育政策创新扩散的动力机制研究——以“双一流”政策为例[J].教育发展研究,2019(7):53-59.

[30]凌磊.我国自主招生考试政策影响因素及实现路径——基于政策创新扩散理论的实证分析[J].复旦教育论坛,2018,16(3):51-57.

[31]关静.政策变迁的理论与实践浅析[J].行政与法,2012(3):25-28.

[32]中华人民共和国政府和泰王国政府关于互设文化中心及其地位的协议 [EB/OL].(2007-12-18)[2020-06-12]. https://www.pkulaw.com/eagn/8e4799d5b3489b654256e2798a991beabdfb.html.

[33]新加坡共和國教育部与中华人民共和国教育部教育交流与合作备忘录[EB/OL].(1999-06-23)[2020-06-12]. www.pkulaw.com/eagn/35c7001d8a30aff5b8602a9881fc4680bdfb.html.

[34]中国—东盟教育部长圆桌会议贵阳声明[EB/OL].(2019-08-04)[2020-06-12].http://www.gov.cn/gzdt/2010-08/04/content_1671224.htm.

[35]中华人民共和国政府和菲律宾共和国政府文化协定一九八八年至一九八九年执行计划[EB/OL].(1987-11-05)[2020-06-12]. https://www.pkulaw.com/eagn/0ef28ca8479c232a483e6f9081c192eebdfb.html.

[36]中华人民共和国政府和老挝人民民主共和国政府文化协定[EB/OL].(1989-10-08)[2020-06-12]. https://www.pkulaw.com/eagn/3d90658836ecd828f43742c6fe9374adbdfb.html.

[37]中国东盟奖学金项目申请的办法[EB/OL].(2009-04-13)[2020-06-12].http://www.cscse.edu.cn/eportal/ui?pageId=411071¤tPage=1&moduleId=d7194eabb1a54e37ad4c93bb7ce9a32b.

[38]中华人民共和国政府和泰王国政府科学技术合作协定[EB/OL].(1978-03-31)[2020-06-12]. https://www.pkulaw.com/eagn/123c5731181f7b1f50055f79b5326518bdfb.html.

[39]落实中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划[EB/OL].(2003-10-08)[2020-06-12]. https://www.pkulaw.com/eagn/b24e171ae40af20435007c8b20473f0dbdfb.html.