基于思维提升的小学语文整合阅读教学探索

2020-04-06张萍吕贺

张萍 吕贺

摘要:整合阅读教学是指学生围绕不同文本的有机整合体,在教师的引导、支持下,进行系统性的、整体性的阅读、感悟与体会,并积极建构知识与能力的教学过程。整合阅读教学从教学内容、教学设计和教学策略三个角度去把握:文本融合要找准一条逻辑,思维聚合要带来一场思考,言语综合要点燃一种表达。以上探索不断培养了学生思维的整体性、深邃性、灵活性和创新性。

关键词:思维提升;整合阅读教学;小学语文教学

中图分类号:G623.2 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2020)12B-0067-05

语文教学始终绕不过对教材、文本的关注与解读,叶圣陶先生说课文“无非就是个例子”,而一般文选型语文教学更无非是基于“例子”教学生品出“那个”甚至“那些个”。从“例子”到“那些个”是学生知识的掌握与能力的迁移,是融会贯通、举一反三,更是一种思维的提升。但是,语文课注重过语言积累与迁移,聚焦过课文朗读与品味,何曾重视过思维能力呢?语文课如何把学生的思维之火点燃,既有语文味、人文味又充满思维性?语文的整合阅读教学恰是一种很好的尝试。

一、概念的重构

随着统编教材的全面推广,正如温儒敏先生强调的语文学习“读书为要”,要“读”占鳌头,以不断提升学生的阅读力和阅读品质[1]。为此,一种“海量阅读”的教学范式横空出世:群文阅读、单元整体教学、主题教学,教学形式上诸如一篇带多篇、主题统整、单元整组等等。广义上讲,这些教学范式都是以不同文本的整合而实现阅读量的扩大,故而都可以说是一种“整合阅读教学”。而基于思维提升的小学语文整合阅读教学,在“海量阅读”的基础上突出“文本整合”与“整体性阅读”,它指向文本的融合性、阅读的思想性和学生表达的活跃性,是一种全新的教学理念。为此,我们有必要对“整合”等一系列概念进行界定与重构。

(一)一组概念:整合与整体性

1.整合与整合阅读。整,即完整、整理、整体,它强调调节与整理各事物要素的结构和功能,使之完善成为整体;合,即结合、组合、协和,指事物各要素功能和能效完整、统一且和谐地运行。而所谓整合,即在一般系统里,若干部分、元素围绕系统的核心并在其统摄、凝聚下而使其重新组合为一个有机整体的过程,简而言之,即整体的有机组合与统一[2]。因此,整合阅读的对象是不同的文本围绕着统整的核心、一定的逻辑建构成的新的“文本整合体”。

2.整体性与整体性阅读。各部分、各元素按照一定的内在联系建立起的有机统一体称为整体;而整体性则是整体最重要、最普遍的原理和特征,它是“这一整体系统能在运动中得以保持的一种最初的、最本质的规定性”[3]。整体性是一种全局性视角,要求我们从更高、更远、更全面的维度去审视整体的各元素。所谓整体性阅读,就是把整合来的、新的文本作为一个有机的整体进行阅读建构,需对文本整合体给予全面而有序的阅读把握,而不是割裂、零散的阅读。

(二)一种理念:整合阅读教学

如前所述,整合阅读教学可定义为:学生围绕着不同文本的有机整合体,在教师的引导、支持下,进行系统性的、整体性的阅读、感悟、反思与体会,并积极建构知识与能力的教学过程。它作为一种新兴的教学理念,有两个显著特点:一是注重教学前的文本整合,教师将依据不同的教学主题、教学目的,识别、组织和搜集各类文本资料,进行有效统整与组合;二是注重教学中的整体性阅读,即引导学生把原本复杂、不同的文本作为一个整体进行阅读感悟,从而使其在有限的时间内识别不同的文本,品味异样的文字,体会别样的情感,充分调动其思维的活跃度。

二、路径的探究

整合阅读教学更注重对学生思维能力的培育,而思维的目的就是产生知识和方法,形成信念[4]。因此,整合阅读将让学生产生一连串的思索与顿悟,其语言文字运用、审美能力等也将在一系列的思维活动中逐一建构。如何正确把握整合阅读教学,构建真正行之有效的教学路径呢?我们不妨究其本质:从整合阅读文本的融合性、教学的思想性和学生表达的活跃性,即教学内容、教学设计和教学策略三个角度去把握。

(一)教学内容:文本融合,找准一条逻辑

文本是任何书写下来的话语的固化物,是“语言符号所构成的意义世界的集合”[5]。阅读教学的实质就是教师引导下的,学生与文本间的对话活动。对各类文本进行行之有效的建设、组织,将影响整个教学的思维导向与价值方向。可以说,关注文本是整合阅读的基础。

如何组织?就是“整合”,即不同的文本的有效合并,就是将各文本元素按照既定的目的、清晰的指向,紧密地、有机地融合为一个整体。其关键在找出文本间的逻辑,找出它们的规律和准则。它就像一条无形的线将原本分散的、毫不关联的文本巧妙串接组合。文本的主题指向、篇章结构、表达方式等都有着既定的思维要素和规律,即“逻辑”,这将是文本融合的基本遵循。找准这条逻辑,就可以构建不同的文本融合结构范式。

1.话题式融合。这是以同一话题为逻辑,聚焦不同作家对同一谈论内容在表达形式、结构形式、语言特色、主旨思想等方面的异同。如于永正老师的经典课例《卜算子·咏梅》:两位诗人围绕同一话题——梅花,写出了不同的感受,一首细腻清新,一首豪迈大气。学生围绕不同的“梅花”阅读思考,了解了“梅花”的文化意味,理解了词的不同意义和别样情感。

2.体裁式融合。这是以同一体裁为逻辑,聚焦各类文体形式下的行文特色、章法结构等。小学语文教材体裁多样,依据不同的教学目标可进行融合。以统编教材三下为例,围绕寓言式文体逻辑,可将《守株待兔》《陶罐和铁罐》和《伊索寓言》中的《狐狸和葡萄》三篇文本融合,旨在关注古今中外寓言故事中不同的表现形式,引导学生思考其“小故事,大道理”特点。

3.主题式融合。这是以同一主题为逻辑,聚焦不同的作家作品或文本材料如何表達同一主题,关注融合文本在表达、结构、主旨等方面的多元性、多元化。如孙双金老师的《送别组诗》一课,以“送别”这一主题逻辑,将《赠汪伦》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《别董大》和《渭城曲》有效融合,关注了送别不同方式,如《赠汪伦》的“以歌相送”,《黄鹤楼送孟浩然之广陵》的“以目相送”等。

4.单元式融合。这是以教材的自然编写单元为逻辑,根据教学目标、教学内容以及教学方式的侧重点不同选取文本予以融合。如对统编教材三上“祖国山河”这一单元,将《富饶的西沙群岛》《海滨小城》和《美丽的小兴安岭》三篇课文融合,侧重于引导学生探究发现该文本中共性的结构与写法:文有中心段、段有中心句;采取精读一篇,带学其他的策略,提高教学效率等。

整合阅读教学中的文本是教师主动思考、探寻不同文本单位中的逻辑点,并将其建构、序化和融合的结晶。其逻辑一旦确定,整合阅读教学就有了核心与灵魂,就能突破单个文本的藩篱、扩大外延,達到1+1>2的能效。多文本的融合本身就在向学生提供一种崭新的、多样的学习素材,它将打碎传统语文单篇课文知识狭隘、素材单一且枯燥的缺陷,给学生耳目一新的灵动感,大大激发其学习兴趣。

(二)教学设计:思维聚合,带来一场思考

关注思维是整合阅读教学的核心要义。实际上,整合阅读就是一种打破传统语文教学浅层次、表面化等缺陷的教学方式。因为,多文本的融合性建构使学生在短时间内全方面、多角度地审视各文本单元,聚焦文本逻辑,探索融合体意义群,通过求同去异、分析判别、关联整理等以达到语文的教学目的——对融合体文本意义的发掘与发现[6]。为此,整合阅读为学生设计并提供四台强力“引擎”,助其大脑“发动”与“前进”。

1.整体关照:触发。多文本的融合体具有信息量大、资源丰富和意义深远的特点,对其进行全面把握、整体关照是整合阅读最首要的教学活动。如以“名家谈读书”为话题逻辑,对《忆读书》《我的长生果》和季羡林先生的《我最喜爱的书》进行教学时,教师先让学生初步浏览,并引导其发现隐含的逻辑。学生自然会想:为什么要一起学这三篇读书的课文呢?名家读书都有什么不同?名家都喜欢读哪些书?在无形间“触发”他们的思维活动,点燃了学习的兴趣。

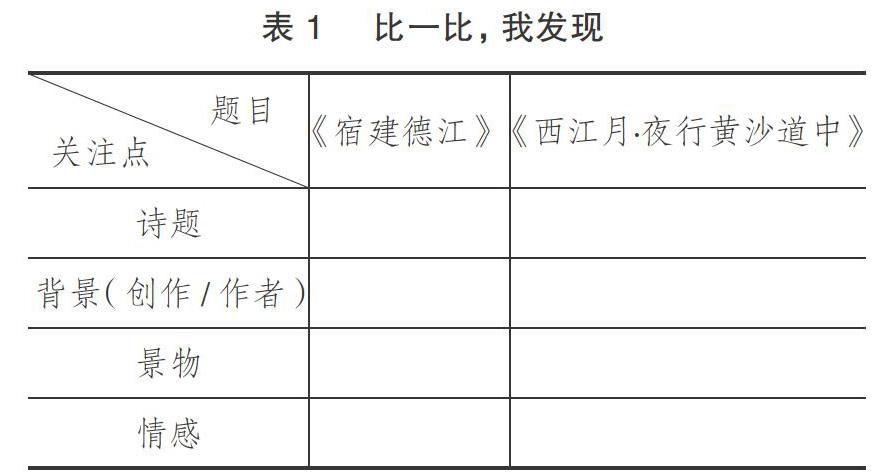

2.对比发散:启发。对比就是把双方放在一起对照比较,以发现矛盾点、差异点和关联点。这让学习有了参照物和基准点,思维将向不同的方向发散、分裂、前进,大脑也随之充分活跃、运动。如以“月夜”为主题逻辑,对《宿建德江》与《西江月·夜行黄沙道中》进行教学时,教师可让学生对比两首诗词中“月夜”有何不同;从背景、景物以及情感等方面进行比较,找异同点,让学生不断质疑,发现矛盾,启发其不断思考。对比发现将是整合阅读中最重要的教学环节,是启迪智慧,带领学生深入文本融合体不断进行阅读、反思、体会的“启动器”。

3.辨析聚合:引发。有对比就会有发现:内容的异同、情感的浓淡、形式的多样都会在学生不由自主的辨别、分析中清晰起来,而原本散向不同方向的思维“分子”将重新聚合,愈滚愈大。学生把所有身心投入课堂中,切己体会、深度参与,思考将卓有成效。再如于永正老师的《卜算子·咏梅》一课,他以“两首词有何不同?梅花如何不一样?”的主问题为引领,带领学生通过辨别两首诗“梅花”形象的种种异同,分析感受诗人的不同际遇,于是两首词的意象、意味、情感等一系列深度体验在学生脑中聚集、重合、重构,这就把词学“透”了。

4.拓展迁移:激发。杜威说:“有意义的思维应是不断的,是一系列连贯有序、因果分明、前后呼应的思量。”[7]整合阅读带来的“头脑风暴”不能随着文本阅读的结束而结束,教师要结合文本辅以多样化的强化巩固、拓展延伸,不断激发其新的思维火焰。如融合部编教材四上第八单元《王戎不取道旁李》《故事二则》进行教学时,教师可鼓励学生从这三则故事里挑选一则进行复述演绎,讲故事时要注意把握人物的形象及故事发生的顺序,以强化和巩固本单元的语文要素;也可引导学生课外继续读《世说新语》中的优秀故事,感受魏晋名士风流,并结合本单元的“口语交际”举行《世说新语》故事大会,拓宽学生视野,推动课外阅读,也把课堂中引发的“一种思考”延伸到课外,让思维连续不断。

积极动脑、学会思考不只是一种良好的学习习惯,更是一种指向学生未来发展的核心素养。建构主义理论中,教师不是知识的“搬运工”,学生也不是知识的“储存室”,提倡教师帮助、支持下的学生自主建构;建构的过程就是思考、反思过程。整合阅读教学正是灵活运用多种思考策略,设计、组织更全面、更有深度的教学环节,以帮助学生完善知识技能的建构。

(三)教学策略:言语综合,点燃一种表达

充分的言语表达是整合阅读教学的重要目的。不论是王尚文先生的语文“语感说”,还是李海林教授的“言语教学说”、李维鼎教授的“语文言意说”,抑或是特级教师薛法根所说的“语文教育,就是一种言语智慧的教育”[8],毫无例外都强调语言学习的重要性。人是社会人,更是语言人,语言是思维的有效工具。我们的想象、分析等思维活动都将以言语的方式呈现,也可认为:思维正是使用语言[9]。锤炼学生的表达能力是让语文课由虚向实,由“花架子”走向“真功夫”的重要体现。整合阅读教学将灵活使用指向语言运用的教学策略,让语文课更实在,既充满思辨性,又闪烁着言语的光辉。

1.综合文本内外。阅读教学是学生与文本的主体间对话,而整合阅读提供的多元化文本融合体会让这种“对话”更立体、更多维。让这种思维的“对话”外现为学生的言语表达,需要教师把文本外的、属于学生的联想和想象综合起来。如以“边塞”为主题逻辑,教学《出塞》《凉州词》和《从军行》时,教师让学生想象三首诗各描述了怎么样的场面?塞外阴山、沙场上、玉门关都是什么样的画面?以想象把文本内外链接综合,学生有话可说,言语表达水到渠成,越来越完善丰满。

2.综合朗读内外。朗读是让文本的文字符号在学生脑中“打个来回”,并以声音的形式外化,这是语文学习最基本的形式。整合阅读给学生提供丰富的文本资料,是传统课文教学中的两倍以上。教师应引导学生在朗读时注重积累多文本的语言质料,对于那些优美词语、优秀语段应让学生反复朗读,甚至背诵,让整合阅读中的语言“宝库”转化为自身的语言“积蓄”,这也在无形中把文本的“外在”朗读,读成学生的“内在”。优秀语言质料的积累将极大地促进学生的语言表达与书面表达,并使其受益终身。

3.综合生活内外。怀海特认为:你无法对着空白的大脑进行教学,教育“必须是对学生大脑中已经存在的纷繁复杂的骚动进行有序整理的过程”[10]。把多文本中的细节与学生生活内、课堂外的点滴一一建立起联系,综合这些“内外”的经验,干枯的文字将化为有趣的生活场景,学生的表达就被激发了。如以“乡情与乡愁”为主题,教学《枫桥夜泊》《长相思》和《逢入京使》时,教师让学生联系自身生活想想:你长时间不在家会想家吗,怎么想?想家中的什么?在外地旅游时,遇到家乡的朋友会相互说些什么?学生的言语中枢被再次激活,表达也能更加充分。

4.综合视觉内外。眼是心灵的窗户,借助知识的可视化工具可强化言语的外部表征,同时还能调动学生的多感官参与,以促进其语言知识的形成及内化,让语言表達能力螺旋式上升[11]。融合文本的多元化为我们可视化工具的选择带来了更多可能。如前述案例,整合教学《宿建德江》《西江月·夜行黄沙道中》时,教师可以采取对比表格化(见表1),让思维可看可见,让表达有了支架。还可依据文本的不同采用视频、图片等多种形式助力学生言语的表达与能力的提高。

有学者认为,阅读教学是“输入语言信息,在记忆中寻找图式,填充空白 ”,自下而上地不断建构层级更高的语言图式的一种信息加工过程[12];而言语表达则相反,是“自上而下”的信息加工并输出的过程。不断运用综合文本、朗读等“内外”的策略,就是不断给学生“输入”语言图式,让其认知在不断地顺应与同化中自觉发展言语表达能力,而学生扎实的表达练习则是其“输出”的训练。整合课堂中,积极踊跃的发言正是学生思考的外在表现,语文课程的实践性在此得以体现。

三、意义的展望

按照阅读的定义,它是人们从视觉材料中获得文字符号信息的思维过程。由此审视阅读教学,唯一被扔在“遗忘的角落”的便是:阅读教学是一个思维过程,它必须伴随着大脑的运转、思维的活跃。在这个意义上,整合阅读教学的价值得以体现。

(一)“整”

整合阅读最突出的特征就是“整合”。学生在学习的过程中也必定经历“有分有合”“分分合合”的过程,其中一条不变的主线是“整体性”。不论是整体感知、对比分析,抑或是拓展延伸,学生时刻都要有一种整体而全面的大局观,在多文本的情景下感受知识的关联性、网络性,生成一种对复杂内容领域的丰富而活跃的理解。整体观、大局观从宏观上说,是一种更加宽阔的胸襟、更加宽广大气的思维视野,这对学生美好品格的培育也有积极影响。

(二)“深”

整合阅读中,学生不仅关注单个文本,更需聚焦多个文本间的意义和内涵,阅读的广度提升的同时加大了理解的跨越性和复杂性,学生唯有发挥其更深邃、立体的思考才能突破理解的壁垒。文本间内容、意义、结构等异同将激发学生自主地运用演绎与归纳、分析、判断等一系列高阶的思维方法。这一过程,伴随着学生思维能力的不断提升与聚合,是一种指向学生理解、感悟的深度学习,培养了学生的语文核心素养。

(三)“变”

整合阅读教学面对的文本不是单一的,而是组合有序、序中有变的;文本内容也不是单一的,是随话题、主题、体裁等的不同而多样化。文本呈动态而变化地存在,教学方式也因而更多样。这是一种变“一马平川”为“峰回路转”的教学,将促使学生的思考不断变化。其实,“变”是一种运动的特殊形态,它强调运动的深刻性和复杂性,“变则通,通则久”。基于“变”的整合阅读教学打破传统教学思维僵化、呆板、模式化的弊病,“变”的思维才有更敏锐的洞察和更深邃的想象。

(四)“新”

整合阅读丰富的文本阅读性,为学生提供大量优秀的语言语料,这是激发其想象、联想最好的温床,而且可以为各种推测、评价和探索提供更多的潜在可能。多文本就有阅读的多视角,多视角就会创生思考的多维度,每一个维度都是学生的前理解与自我反思的紧密结合,这让一系列奇思妙想的创新性思维得以孕育和发展。同时,整合不是“加法”而是创新,学生在整合视角的影响下也能融会贯通,学会对文本的加工、组合。在小学生心中种下一颗“创新”的种子,将不断提升他们在未来的竞争力。

质言之,基于思维提升的整合阅读为语文教学提供了一种新理念、新思路,它在教学内容、形式和目标上做到了“三突破”,在注重“群文”的基础上更注重教学活动的思维与理性。同时,整合阅读也需要广大语文教育者有更开阔的整合观、更扎实的实践观,才能给学生带来更理性、更思辨的整合教学课堂。

参考文献:

[1]杨永.基于深度学习的群文阅读教学路径探微[J].教学与管理,2019(14):36.

[2]黄宏伟.整合概念及其哲学意蕴[J].学术月刊,1995(9):16.

[3]魏宏森,曾国屏.试论系统的整体性原理[J].清华大学学报(哲学社会科学版),1994(3):58.

[4][7]杜威.我们如何思维[M].伍中友,译.北京,新华出版社,2015:4,5.

[5][12]慕君.阅读教学对话论[M].北京:中国社会科学出版社,2012:14,94.

[6]张军亮.理解:发现文本教学价值的生长性——以《天游峰的扫路人》教学为例[J].江苏教育,2019(17):17.

[8]薛法根.言语智慧教学——基于组块的阅读教学策略[J].江苏教育,2009(34):24.

[9]朱光潜.思想就是使用语言[J].张金言,译.哲学研究,1989(1):27.

[10]怀海特.教育的目的[M].庄莲平,王立中,译注.上海:文汇出版社,2012:28.

[11]严晓蓉,何高大.视觉学习视角下的语言可视化表征与教学应用[J].远程教育杂志,2015(2):49.

责任编辑:石萍

Abstract: Integrated reading teaching refers to a teaching process in which students focus on the organic integration of different texts, and under the guidance and support of teachers, carry out systematic and holistic reading, perception and experience, and actively construct knowledge and abilities. Integrated reading teaching should be grasped from the three perspectives of teaching content, teaching design and teaching strategy: text fusion should find a logic, thinking aggregation should bring a thought, and speech synthesis should ignite an expression. The above exploration has continuously cultivated the integrity, profoundness, flexibility and innovation of students thinking.

Key words: thinking improvement; integrated reading teaching; elementary school Chinese teaching