近代西康移民浪潮与城市发展

2020-04-06黄俊棚刘杨

黄俊棚 刘杨

[摘要]人口流动与城市发展有着密切的关系。近代以来,西康地区经历了两次大规模的移民浪潮,一次是清末民初在官府统筹下所进行的军事镇戍、垦殖、商贸等活动带动的移民潮,第二次是抗战时期的人口西进运动和西康建省所带来的移民潮。这两次移民潮规模巨大,其直接效果是西康地区城市人口规模的迅速扩大,促进了西康地区城市从经济到社会等各个方面的深刻变迁。移民潮使劳动力市场和产品消费市场进一步扩大,城镇化水平提高。同时人口增长为西康城市发展注入了新的活力,城市人口民族构成、职业构成成分趋于多样化,商人群体的壮大拓展了城市经济的发展空间,知识分子阶层随之兴起,城市空间结构与城市建设也发生重要改变,这为此后半个多世纪西康地区城市发展奠定了重要的基础。

[关键词]移民浪潮;西康;城市发展

近代以来,从清末边疆危机引发的川边改土归流,到抗战时期西南地区政治秩序的重新建构,西康地区在地缘政治等因素的影响下政治经济地位发生重大转变,以建省为标志成为抗战大后方的重要组成部分,同时伴随着现代经济影响的深入,新式教育的发展等因素,成为中国西南内陆边疆重要的经济、文化中心。这一时期,在地缘政治因素的影响下,西康地区历经了两次大规模的移民潮。与此同时,近代以来西康地区传统农业社会开始出现了向工业社会转变的趋势,其政治、经济、文化制度发生的重大变迁,也促进和改变了该区域人口的社会流动。专门研究西康地区人口问题和专门研究西康城镇发展的论著已经不少,而把移民潮与西康城市发展结合起来研究却不多。本文拟以城市移民潮为切入点,探讨近代西康地区移民潮对该地区城市经济、社会等方面产生的影响。

一、近代西康两次移民潮

近代西康大规模的移民潮主要有两次:一是清末民初,川边军事镇戍、垦殖、商贸等活动带动的移民潮;二是抗战时期的人口西进运动和西康建省所带来的移民潮。这两次移民潮对西康的发展产生了巨大的影响,其共同特点是移民的规模较巨,以汉族人口为最,迁移民众主要分布在入藏重要通道沿線的城镇之内,移民潮的一个直接成果就是促使西康城市人口规模扩大,改变了城市的空间结构和经济、文化的发展,并对西康城市未来的发展产生了深远的影响。

(一)清末民初时期西康移民潮

晚清时期,西康移民与西南边疆危机的出现有着密切的关系。其时,以英俄为首的西方势力企图渗入西藏地方,制造民族矛盾、挑动宗教文化冲突。光绪二十九年(1903)清廷为了加强对川边的统治,令四川总督锡良派员督办川边,推动四大新政:一是屯垦,二是练兵,三是招商,四是开矿。与此同时,在川内大规模地招募劳动力前往四川。光绪三十一年(1905),巴塘事件发生,清廷派赵尔丰为川滇边务大臣,率兵进驻川康,在此推行改土归流等一系列改革。赵尔丰在经营川边时期,借助川省的人力与财力来推动新政的开展,鼓励内地民户移民川边,特别是通过屯垦、练兵、开矿与通商举措的实施直接推动大量汉人的迁入。在官府主导与统筹调度下,汉人移入的地域范围向西扩展到金沙江流域的乡城、稻城等地。宣统二年(1910),川滇边务大臣所属地域,“有正户46362户,附户2512户,合计48874户,以每户四口计算,约有195496人。”[1]171据同治《会理州志》载,川边移民垦殖,“男携女负,十百为群,不数年新户增至八九千家。”[2]光绪三十四年(1908)赵尔丰致电武文源时即言,“有垦夫800名、眷属370余人,指令分至康定、雅江、稻城、巴塘、盐井、道孚、炉霍、甘孜等县。”[3]278宣统二年(1910)又道,“照得关外巴塘、里塘上年改土归流,因见其地土肥美,无人耕种,本大臣就地出示招人开垦,今已三年。各处招徕之人,已有一千多名了。”[4]666据亲历川边新政的黄树滋之父回顾,当时“移民开垦,裹粮出关者以万计。”[5]此后,民间自发迁移的汉人也随之而来。据《四川官报》1912年的一则报道称:“川边德格等处向无汉商踪迹,自赵大臣驻节后,陕商不时贩货往售。”[6]清末理塘粮务查骞也指出,康定附近的“折多塘、毓灵宫、东俄洛等地,寒暖合宜。汉民颇有往开垦土地者。北关、新店子、鱼子石诸地,亦多汉民垦关地。”[7]其中需要强调的是,赵尔丰在川边康区改流设治,引入了大量官员与各类技术人员,促进社会发展与民族交流。“据记载,先后从内地省份选调赴边任职的官员达108员…还有医药、教育、工程等专业技术人员近200名,办事司事、司书员生等数百人。”[8]

此外,军事镇戍亦为清末民初川边移民的主要来源之一。自赵尔丰推行改土归流,尹昌衡引兵西征皆是以汉兵为主力,随战争行军“屯田蕃牧,足所养,则解兵为民,迁川中流民实之,令将卒与夷人通婚娶”,“商贾从而逐利者,当不乏其人…居边日久,或遂娶妻生子,垦地经商,乐此不归。”[9]64战争中或因伤、或因退役而就地谋生的士兵也不少。如民国尹昌衡率5000陆军西征,到20世纪30年代刘文辉二十四军进驻川西藏区,陆续调戍的军队分布于康定、昌都、巴塘、理塘等各主要城镇,其中即有不少官兵选择定居在当地。据《西征纪事·防边记》记载,“斥地既广,遂辟西康为两道,设县三十有六,区镇兵为五。以康定为首区,命张煦、刘瑞麟将五千人镇之。北道为一区,命陈遐龄将二千人镇之。中道为二区,命朱森林将三千人镇之。里化为三区,命刘成勋将二千人镇之。巴安为四区,命顾占文将三千人镇之。昌都为五区,命彭日升将三千人镇之。”[10]276尹氏西征不仅遏止了藏军东侵,收复了失地,还增设了硕督、太昭、思达、嘉黎四县以巩固边防,一定程度上完善了川边的行政建制。政局的短暂稳定与驻军的到来还吸引大批汉商逐利而来,仅民国之初的十年之间,移民川西藏区的汉人就达七八万之多。[11]90根据1935年西康行政专员公署造报各县人口概况统计表,该年西康康属有人口710380人,[1]184-185据任乃强先生的研究大约有79.8万,杨仲华先生的研究为79.5万人。[12]18

(二)抗战时期人口西进运动

抗战爆发后国民政府将西南作为大后方基地,给广大内迁民众指明方向,掀起了人口向西南迁移的高潮。据统计,从1937年到1941年止,由东部迁往西部的总人数约在2000万人以上。[13]79而西康则是重要的迁移目的地之一,“其迁移过程,大率先往城市,城市不能容纳时,再入内地市镇或乡区。”[14]260同时,西康主政者刘文辉也将“地下开发与地上移民”[15]693作为新西康建设的六项任务之一。

至抗战爆发,东中部人口西迁,建省后宁雅两属划归西康,在多重政治经济因素促动下,西康人口规模呈机械增长。据时人吴文晖、朱鉴华统计,1939~1942年西康省的人口数“大约为180~270万”。[16]又据《西南经济地理》载,抗战以后,西康省人口总数为2462864,约占全国总人口的0.5%。[17]3可见与晚清相较,人口约增长了6倍多,据研究统计,民国期间进入康区的移民至少有“45万人”。[18]1119其中以康定最为突出,周太玄《西康通志》载:“康定人口自抗战以来已年有增加。据最近调查,实已超过2万,其中汉人约占十分之六七。”[19]37又据当时政府公布数字,“民国二十八年(1939年)全县有24182人;民国三十三年(1944)有35150人,五年间净增10968人,直到民国三十五年(1946)仍在增长,达36797人,又增1647人。”[20]77但需要指出的是,抗日战争结束后,西进运动迁康人口有部分回流。至民国三十七年(1948)康定人口仅有28310人,净减8487人。[20]77

同时需要强调的是,晚清民国时期,汉民族大批移入西康各县,汉族人口在总人口比例中明显提升。据梅心如统计,1920~30年代在西康的380余万人口中,汉族已占有16%,即60余万。[21]13-14康属中康定尤为典型,自雍正七年(1729)打箭炉设厅后,各阶层汉族人士入炉骤增,包括绿营驻军,住炉经商人等,成为康定的固定汉民族居民,因而形成“汉民族大集中于炉城,小分散于四乡”[20]77的格局,而至民国十九年(1928),共有“汉夷一千余户,4256人”,其中“汉籍3740人”[22]80,88。巴安县城“居民共1260户,35780余人”,其中汉人占“十分之三五”。[22]80,91又如九龙县,至改土归流之后,汉族和彝族人口即开始大量迁入,“至民国初期,已形成藏、汉、彝三足鼎立局面,并因漢人住锅庄日多,渐渐汉化”[23]。如《九龙县政一瞥》载:“全县分四区十三村,共有户口二千一百余家,汉民约占十分之一,番民约占十分之四,其余则为宁属侵入之倮夷。”[24]宁属会理的汉夷人口比例更是高达2.12∶1。

二、移民潮与西康城市经济社会的变化

晚清民国时期,西康地区的移民潮改变了城市人口结构,促进城市向好发展趋势明显,先进的生产、生活方式与文化随移民传入,西康城市社会经济发展环境不断趋良。

第一,不同类型人口的流入使得西康城市人口职业结构趋于多元化。

大量劳动力人口从农业部门向工业部门转移,从农村地区向城镇地区流动,从东部沿海较为先进地区向西部较为落后地区流动,工、商、学界等人口比例逐渐增加,有力推动城市经济快速发展。

根据刘易斯的二元经济理论,工业化与社会人口结构变动是相互联系、相互影响的。在工业化初期,来自农村和农业部门的富余劳动力为社会提供了大量的低廉劳动力供给,而这些劳动力供给恰为城市经济发展所必需。因此,劳动力跨空间、跨产业部门的转移是工业化与城市化过程中社会人口结构变动的基本内容和主要特征。近代西康移民身份类型呈多元特点,除垦民、官兵与商贾外,还包括采药夫、各类工匠、矿工、背夫、无业流民等,逐渐改变了当地社会的传统经济模式。近代以前西康地区各县几乎全为农牧业社会。据雅属各县概况调查,雅安县农户数占总户数的97.84%,非农户数只有2.16%,天全县农户数占总户数的99.41%,非农户数只有0.59%,宝兴县农户数占总户数的78.5%,非农户为21.45%。[25]196又据西康专署报告,宁属番、夷、苗诸民族均山居务农牧,2~3%专业畜牧,以农而兼牧者约7~8%,总计农牧人口几达85%。[26]又据道孚县的报告,“该县农户占总户数的85.13%,牧户占12.89%”。[27]总体而言,该区农牧户所占的成数,远较内地各省为高,即有工商事业,亦不过是农家的副业,且商业大都由喇嘛及外省行商所操纵。据曾文甫描述:“汉人在宁雅两属仍以农业为主,商业为副,在康属则以商业为主,且多来自秦、晋、川、滇等省,寄籍于是者。康族(藏、羌族)则以畜牧为主,商业耕种为半副业。”[28]

晚清以后,随着改土归流的推行,经济发展,教育水平提高,“聚居于城市为工商业者”[29]137,西康城市人口职业结构开始趋于多元化,工、商、学界等人口比例逐渐增加。如宣统年间昌都城中“陕西商铺十数,无货卖,常四乡以茶、茸、麝、猞狸、狐皮交易。”[30]406至民国初年,雅安工商业人口比重也明显上升,“以农为业者占7/10,以工商及其他职务为业者占3/10,农民在农暇时背负茶包及商品来往雅康间”[31]。抗战时期,东部政府机关、工厂、工商行业以及学校等机构内迁西部,大批新兴产业,如纺织、化工、机械等兴起,西康居民纷纷投身于这些行业中,使人口职业结构已明显具有现代化特征,如交通运输业、公务、人事服务、自由职业等。1939年西康建省定康定为省会,其中商业人口占6/10,工业人口占2/10,农业人口占1/10,外省侨居康定的有2500人,计有军界1000人,政界200人,工艺200人,商业500人,学界200人。[32]45汉源县民国二十六年(1937)总人口40619人,在业人口19115人,其职业结构是:农业17868人(其中含从事副业的木、石、泥、瓦、铜、铁匠1406人,搬夫498人),占在业人口数的93.5%;商人794人,占4%;教师、医务人员、公务人员289人,占1.5%;其它104人,约占1%。[33]143又以会理县为例,至民国三十五年(1946),全县在业人口161580人,其中农业121306人(占全县总人口的75%),矿业962人(占0.5%),工业6482人(占4%),商业24311人(占15%),交通运输业700人(占0.4%),公务员1769人(占1.1%),自由职业1396人(占0.9%),人事服务1838人(占1.1%),其他2816人(占1.7%),无职业22140人(占非农业人口的11.8%)。[34]156同时,西康职业教育的发展也为促进人口职业结构多元化发挥了作用。据《西康建省委员会成立宣言》,“今后当本康民旧有信仰,尊崇佛教为精神教育,以作康民指导人生行为之原动力,而以职业教育补其生产能力之不逮,用树新省文化之初基。”[35]6如西康省立商业职业学校于1944年在康定县城北门外菜园子创办,每年招收高级班、初级班各1个班,共收学生80人,以学习会计、统计等商科为专业课,学生享受公费待遇,毕业后包分配工作。

第二,商人群体的壮大促进城市经济的繁荣。

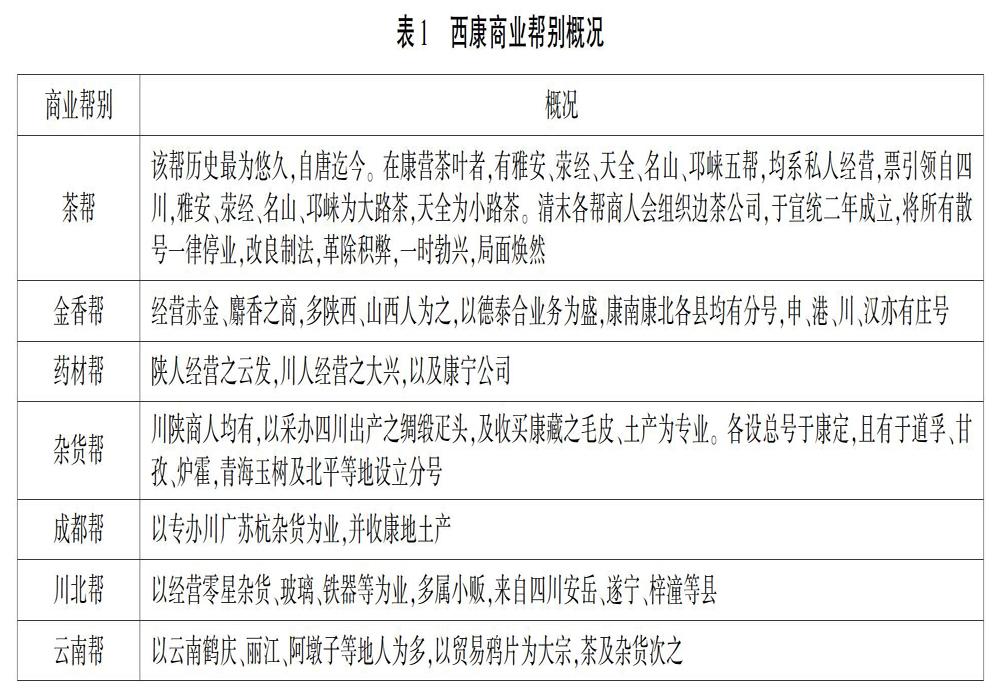

晚清民国时期,随着自给自足自然经济的解体与商品经济的发展,商业在西康地区城市经济中已占有重要地位,商人群体与商帮开始壮大。张研认为,“商帮是以地域为中心,以血缘、乡谊为纽带,经相亲相助为宗旨,以会馆、公所为在异地联络计议之所的一种自发形成的商人群体。”[36]西康商业帮别可分为两类,即汉商与康商。汉商来自陕、晋、川、滇诸省,包括坐商和行商,其经营规模较大。为维护自身利益,汉商按地域关系或经营商品范围结成商业行帮等联合组织,如茶帮、成都帮等,到民国初年汉商商帮“尚有21个,商贩约3000人。”[20]168而西康关外康商大抵以地域区分,并无系统之组织,总冠以地域或家族庙之名称,曰某某娃,某某家,如德格之商人则称德格娃,白利之商人则称白利家。其中,以经营茶、麝香、布、药材四大行业中巨商最多,从光绪三十年(1904)到民国三十八年(1949年)的46年间,历届康定商会的负责人全在这四个行业中产生。现代学者认为:“商帮的出现标志着我国封建商品经济发展到了最后的阶段。”[36]随着新式商业手段逐渐引入,很大程度上推进了传统商帮向新式企业的过渡。以茶帮而言,省府成立后,政府即组织雅属茶叶改良委员会,创设茶厂,指导茶商组设康藏茶叶股份有限公司,改良包装,检验品质,评定等级,集中运销至边地及国外,推广销路,推进雅茶之改进。药材帮的康宁公司扩大规模后,亦开始采用新式簿记,另有会计专员司之。

由上表可知,西康商帮多半操于外地商人之手,其资金来源,也完全出自陕川滇各地,这与西康商人群体的分布是相符的。宋代以前,西康番汉商旅以打箭炉与西宁为界,汉不入番,番不入汉。元明时期始有外地商人入康经商,规模逐渐壮大。据统计,1930年,在康定商会帐册记载的帮会已达24个;1933年西康商人的总数约有1.2万人,其中藏族2000人,陕籍7000人,川籍3000人。1940年代,部分帮会开始改组为各种同业公会,康定即有16个同业公会。又以汉源为例,至民国二十九年(1940)有盐业,屠宰、土布、宽杂(宽布及小五金等杂货)、造食、医药、旅店、经纪、酱园、理发、石木、篾工、成衣、金属、染房、卷烟等16个同业公会,会员1243人;1951年,县人民政府工商科会同税务部门对工商行业进行登记,有工商业户976户,从业人员2007人。[33]388可见,在西康城市社会中,从前只有少量剩余产品的自然经济转变为生产与消费都有大量剩余的商品经济,这些都标志着西康地区的商业发展到了一个新的阶段。

在西康外地商人群体中,陕西商人人数比重较大,来此经营时间也很早,“元代西征之后,始有陕商入康。”[37]345元朝时西康与陕西在同一行政区划内,又以明末四川农民革命战争激烈,川人到康经商者少,此时陕西商人深入西康,扩大业务,奠定了基础。民国时期的《西康综览》记载了陕西商人在川藏贸易兴盛中所起作用:“四川虽为康藏茶叶、丝绸之源,而川康商业实为陕人所开发,即在今日,采办茶、布、绸绢之大商号,仍多为陕籍也。”[37]346川籍商人多系清代随军的粮台、驿卒和营屯士兵在此落籍经商,也有随军小官吏在此落户经商过活。川陕商人分布康定最多,甘孜、理化、巴安、西宁、结古、昌都等地为次。李亦人将川商与陕商进行了比较:“川人不善经营,尤畏远道,故不能与陕人竞争”,“陕人之富于涉远性经营商业,不辞艰辛,亦所罕及者。”[37]346民国初年,雅安边茶业计有茶厂27家,共配茶引4.6万张,资金总数为银币70万元,其中陕帮资金雄厚,如“天兴仁”资金即达30万元,而川帮最大的孚和茶号,亦仅上万元。[38]553

西康本地藏族商人大都为喇嘛、头人,也有来自北路的昌都、德格和西藏资力雄厚的藏商,而小商多来自南路,以贩卖牛、羊、杂粮、土药为业。喇嘛商又称寺庙商,是藏商中的豪商大贾,其力量最大,资本最雄,常远贸于康定、拉萨及其他市場,业务范围以茶及宗教用品为主,兼放高利贷;当地土司商也做生意经营茶叶及奢侈品,并放高利贷,他们并不直接经营商业,而是由其头人出面,“资本派于民间,委头人之能经营商业者经营之。”[37]346头人既掌握着大量资财货物,又可利用特殊权力,无偿支用差役,并拥有大批骡马牦牛以作运输工具,故凡在康藏地区经营商业的汉人,亦需与土头和喇嘛寺相互勾结而仰其鼻息,康藏中的“帮达昌”为其中巨擘。“谢根尼巴”(也译为“会首”或“管家”)也是西康寺庙实行一种派商的办法,对个别富裕的农奴,给予资本经商,一年以后必须缴纳5%或10%的利润,否则负责赔偿。[32]40“谢根尼巴”的任职期为3年或2年,货物由“乌拉”运输。在这一地区从事商业贸易的利润是惊人的,用茶1.6包换取羊毛百斤,边远地方一根针、一小捆绒线就换取1斤贝母,一方土布换取一头牦牛。在波密地方,要6斤粮才能换1斤盐。57元硬洋才能换3尺布,要160斤粮才能换1斤茶。度量衡并不统一,奸商大秤进小秤出,骗取高额利润。又用赊销办法,副加利息5%至100%。因而—般商业利润高至50%甚至高至500%的。[32]41

第三,移民促进了知识分子等新兴社会阶层的兴起。

近代以前,川边的教育为寺庙和喇嘛所垄断。自晚清赵尔丰川边兴学,新式教育被引入康区,至抗战后大量高校、科研院所和知识分子的内迁,西康地区的知识分子阶层不管是在质量还是在数量上都得到了一个显著的发展。一方面,内迁移民中的文化工作者开展了西康地区各方面的相关研究,为西康城市文化的繁荣做出了重大贡献,“康局既定,国内各学术团体,暨国府职官入康考查者渐多”[39]163。如地质、地理和气象学系的教师袁复礼、冯景兰先后对西康地质矿产进行了调查,分别写了《西康麻哈金矿》等著述多篇。另一方面,内迁院校招收的新生,逐渐过渡到以西南大后方学生为主,为大后方培养的各层次知识分子迅速地改变了西康省原有的知识分子阶层结构。其中需要特别说明的是两所高等学校:国立康定师范学校是甘孜最早的高等学校,于1947年2月1日经教育部批准改为“国立康定师范专科学校”,设2年制和5年制专科,设国文、史地、数理化三科,“校舍由寺庙改建,有教室8间,实验室1间,图书室1间,礼堂1间,宿舍2幢,图书5000册。”[40]1531939年北洋工学院内迁西昌,1940年教育部在西昌创办的“国立西康技艺专科学校”,委派原北洋工学院院长李书田博士任校长,设有农林、畜牧、土木工程、矿冶4科,学制3~5年,为西昌高等教育之始。此外,还成立了“西康大学筹委会”,着手筹办“西康大学”(未建成),可见当时西康的师范教育和职业教育已颇具成效,高等教育也开始起步。正如时人储安平所评论:“中国东部文化较西部为发达,举国英才又常汇萃沿海各省,则随此大批移民西来者,必有一种文化的光芒。吾人只须一览自东部西迁至多量高等学府,即知不谬。此等学府,抗战结束后,大部分自须迁返原址。但学校虽迁,其文化影响,仍可有一部分遗留不散。若干名儒学者,或将仍留西部,接受当地大学之聘请……此次中国之大移民(抗战西进运动),一方面有人口再分布的功效,一方面又发生了文化交流的作用。”[41]170此外,西康作为一个新建的省份,急需培养建省的干部人才,开办了各种短期训练班。建省委员会时期,建立了西康县政人员训练所,刘文辉亲任所长,教授机关管理、政治时事、西康史地、道德修养、保甲制度等课程。1937年在所学员共计72名,这批学员或留在建委会工作,或分发各县担任县长、秘书或科长。西康建省后,刘文辉还先后在汉源、雅安建立汉源保训所和西康省地方行政干部训练团,选调宁、雅、康各属现任保甲军训人员及优秀青年1800名,其中汉族1500名,藏族200人,倮族(彝族)100名,毕业后各回原籍,担任保甲军训工作或调集县以上干部及乡镇干部轮流入团受训。

三、移民对城市建设和空间结构变化的影响

第一,城市地域空间扩展,市容改善。康定是西康省会城市,随着康定人口日增,住房紧张问题日益严重,必须扩建市区始能解决。由于旧城两山夹峙,中有折多河由南向北穿城而过,康定城内实无法扩大,只有在城外开拓,故“筹定经费两万余元建设新城区于县城东门外。”[42]409民国二十八年到三十年(1939~1941),共建街道三条:文辉路,又称新市前街,全长510米,街面宽9米,两旁共建木结构宽4米深8米一楼一底的街房104间;永晖路,又称新市后街,与东关外紫气街连接,延长108米,街面宽7米,南边是文辉路街房的后面,可前后开门,不另建街房。北面与紫气街房连接,仅能建与文辉路尺寸相同的街房14间;少扬路,街长60米,宽7米,街口两边,建尺寸相同的楼房18间。[43]115此三条街道组成的街区称為新市区,由市政委员会新建街房共136幢,所建房屋标价售与市民。其时,雅安由于地扼川康交通的咽喉,设有二十四军军部和川康边防军总指挥部,为刘文辉常驻地,机关林立,人口日增,有第二省会之称。刘氏认为,“雅安是西康门户,观瞻所系,市容必须整顿。”[44]300民国三十一年(1942),雅安市政整理处成立,并于东门城外文庙坝开辟新市区,大兴土木,修建房屋,使原来的坟地荒原,逐渐展现了城市的雏形。新增抗建路、文辉路、新康路、苍坪路、新生路、交通巷,“6街总长2530米”[45]372,并在新康路左侧新建医院一座,定名为“文辉医院”。至1945年雅安市政整理处圆满完成任务,城区占地面积“由0.7平方公里扩大到1平方公里。”[45]372又如宁属第二大城市会理,民国初年,会理市面繁华程度远胜过宁远府(西昌),据时人游记,“会理颇有不少的好房子,此点亦为西昌所不及,庙宇公馆,很有一些规模宏大的,其中大部是滇越路未通以前的全盛时代所遗下。”[46]87民国时期,会理城中有名的私家园林“小瀛洲”已被辟为公园,园内附设有民众教育馆。抗日战争时期,为防敌机空袭便于群众疏散,在东、西方偏北城墙中段新辟城门两座。旧城四门三关均建有城楼,四角建碉,东西南城濠环绕,古城风貌居宁属各县之冠。

第二,部分区域中心城市内部形成明显的功能分区,包括行政、工商业、文教等空间均有所扩展。以西昌为例,抗日战争爆发后,西昌成为西南大后方重要城市,一些工厂、机关、学校等迁至西昌。就行政区而言,由于国民政府在西昌先后设立了军事委员会委员长西昌行辕、西昌警备司令部、国民参政会西昌办事处、交通部西昌公路管理局、军政部西昌第十一补充兵训练处等一系列重要机构,“西昌街上,政府机关林立,满街皆是公务员。”[47]68城中古建筑也大都被各机关占领,如清宁远府衙改为西昌行辕,四牌楼改为民众服务处。就工业区而言,1940年西康省经济部投在西昌筹设改造电力、制革、烛皂、造纸、玻璃、纺织、制糖等厂,1943年广东飞机修理厂亦迁来西昌锅盖梁。就文教区而言,创办有宁远府中学堂、西康技艺专科学校等各类学校,北洋工学院也内迁西昌,而县城的文昌宫创办阅报公所是为社会文化机构之萌芽。

近代西康地区的移民是清末边疆危机与日本侵华战争等地缘政治环境变迁的结果,清末屯垦和抗战人口西进运动两次大规模移民使西康城市人口迅速增加,从而使劳动力市场和产品消费市场进一步扩大,城镇化水平提高。同时人口增长为西康城市发展注入了新的活力,城市人口民族构成、职业构成成分趋于多样化,商人群体的壮大拓展了城市经济的发展空间,知识分子阶层随之兴起,城市空间结构与城市建设也发生重要改变,这均为此后半个多世纪西康地区城市发展奠定了重要的基础。

参考文献:

[1]四川省档案馆、四川省民族研究所.近代康区档案资料选编[M].成都:四川大学出版社,1990:171,184-185.

[2](同治)会理州志卷七,清同治九年刊本.

[3]四川省民族研究所.清末川滇边务档案史料(上)[M].北京:中华书局,1989:278.

[4]四川省民族研究所.清末川滇边务档案史料(中)[M].北京:中华书局,1989:666.

[5]黄树滋.梦轩遗稿[J].开发西北,1934,2(6).

[6]本省近事·德格商业[N].四川官报第2册,宣统三年庚戌二月上旬.

[7]查骞.边藏风土记卷1川边疆域,西藏学文献丛书别辑第6函[M].北京:中国藏学出版社,1992.

[8]刘杨.20世纪上半叶西康地区城镇变迁初探(1900~1955)[J].西藏大学学报(社会科学版),2020(2).

[9]任乃强.任乃强民族研究文集[M].北京:民族出版社,1990:64.

[10]赵心愚,秦和平.康区藏族社会珍稀资料辑要(上)[M].成都:巴蜀书社,2006:276.

[11]陈重为.西康问题[M].北京:中华书局,1930:90.

[12]任乃强.西康图经(风俗卷),民国丛书第五篇[M].上海:上海书店,1933:18.

[13]刘洪康.中国人口总论[M].北京:中国财政经济出版社,1980:79.

[14]孙本文.现代中国社会问题第2册[M].上海:商务印书馆,1943:260.

[15]赵心愚,秦和平,王川.康区藏族社会珍稀资料辑要[M].成都:巴蜀书社,2006:693.

[16]吴文晖,朱鉴华.西康人口问题[J].边政公论,1939.

[17]蒋君章.西南经济地理[M].南京:正中书局,1945:3.

[18]路遇.中国人口通史(下)[M].济南:山东人民出版社,2000:1119.

[19]周太玄.西康通志·工商志[M].四川省档案馆藏:37.

[20]四川省康定县志编纂委员会.康定县志[M].成都:四川辞书出版社,1995:77,168.

[21]梅心如.西康[M].南京:正中书局,1934:13-14.

[22]任乃强.西康图经境域篇[M].上海:上海书店,1933:80,88,91.

[23]吴振.今日之九龙[J].康导月刊1938(1)2.

[24]九龙县政一瞥[J].川边季刊,1935(1)1.

[25]李文海,夏明方,黄兴涛.民国时期社会调查丛编二编(少数民族卷上)[M].福州:福建教育出版社,2014:196.

[26]吴文晖,朱鉴华.西康人口问题(上)[J].边政公论,1944(1).

[27]吴文晖,朱鉴华.西康人口问题(下)[J].边政公论,1944(2).

[28]曾文甫.西康经济地理[J].西康经济季刊,1944(9).

[29]翁之藏.西康之实况[M].上海:明智书局,1921:137.

[30]傅崇矩.成都通览[M].成都:巴蜀书社,1987:406.

[31]西康省社会经济调查报告书 雅安县[J].西康省建设丛刊,1939(1)4.

[32]游时敏.四川近代贸易史料[M].成都:四川大学出版社,1990:40,41,45.

[33]汉源县志编纂委员会.汉源县志[M].成都:四川科学技术出版社,1994:143,388.

[34]会理县地方志编纂委员会.会理县志[M].成都:四川辞书出版社,1994:156.

[35]四川省档案局,丁成明,胡金玉.抗战时期的四川[M].档案史料汇编(上),重庆:重庆大学出版社,2014:6.

[36]张研.清代经济简史[M].郑州:中州古籍出版社,1998.

[37]李亦人.西康综览[M].南京:正中书局,1946:345,346.

[38]四川省政协文史资料委员会.四川文史资料集粹第3卷 经济工商编[M].成都:四川人民出版社,1996:553.

[39]任乃强.康藏史地大纲[M].拉萨:西藏古籍出版社,2000:163.

[40]辛玉昌.甘孜史话[M].兰州:甘肃文化出版社,2012:153.

[41]储安平,韩戍,黎晓玲.强国的开端[M].群言出版社,2014:170.

[42]国民参政会川康建设视察团.国民参政会川康建设视察团报告书[M].台北:文海出版社,1966:409.

[43]冯有志.西康史拾遗续集[M].甘孜藏族自治州委员会文史办公室编印,1989:115.

[44]冯有志.西康史拾遗[M].成都:巴蜀书社,2013:300.

[45]雅安市志编纂委员会.雅安市志[M].成都:四川人民出版社,1996:372.

[46]曾绍抡,等.滇康道上:滇康旅行记[M].沈阳:辽宁教育出版社,2013:87.

[47]丁偉志.西昌市情调查组.百县市经济社会调查西昌卷[M].北京:中国大百科全书出版社,1997:68.