新疆阿敦乔鲁墓地出土釉砂分析研究*

2020-04-06谭宇辰王颖竹丛德新贾伟明

谭宇辰 王颖竹 丛德新 贾伟明

(1.北京科技大学科技史与文化遗产研究院;2.首都博物馆保护科技与传统技艺研究部;3.中国社会科学院考古研究所;4.澳大利亚悉尼大学)

新疆西部的阿敦乔鲁遗址出土47件连体串珠饰件,经鉴定为釉砂制品,这是目前新疆西天山地区首次发现釉砂。这些釉砂出现的时间和位置都处于东西方釉砂存在的中间环节,对于釉砂传播的研究提供了新的、关键的实物资料。本文首先通过阿敦乔鲁连体串珠的结构和成分特征进行定性分析,考察其技术特点,最后初步探讨阿敦乔鲁连体(釉砂)串珠与西方以及黄河流域出土的同类器物的联系与区别。

一、材料及实验方法

阿敦乔鲁遗址位于新疆博尔塔拉河中游河谷北侧,阿拉套山山前坡地,地处温泉县城西北约41公里处,是一处同时包含有房址和墓地的综合性遗址。遗址年代集中于公元前19世纪至公元前15世纪的范围内[1]。此次发现的47件连体串珠,全部出自墓葬SM41(图一)。SM41碳14测年距今为3330±30,经Oxcal校正为公元前1661~公元前1546(置信区间1σ)。

选取6件有代表性的连体串珠残片,使用浓度为3%的B72溶液加固6件样品,样品编号ADQL001~006。切取6件样品的断面用环氧树脂包埋,打磨后抛光,喷金。采用日立S-3600N扫描电子显微镜观察釉砂的显微结构,使用岛津EPMA-1720H电子探针进行微区成分分析,工作电压15kV,束流20μA,束斑直径5μm。

图一 阿敦乔鲁SM41出土连体串珠状釉砂

二、实验结果及讨论

(一)阿敦乔鲁连体串珠的定性分析

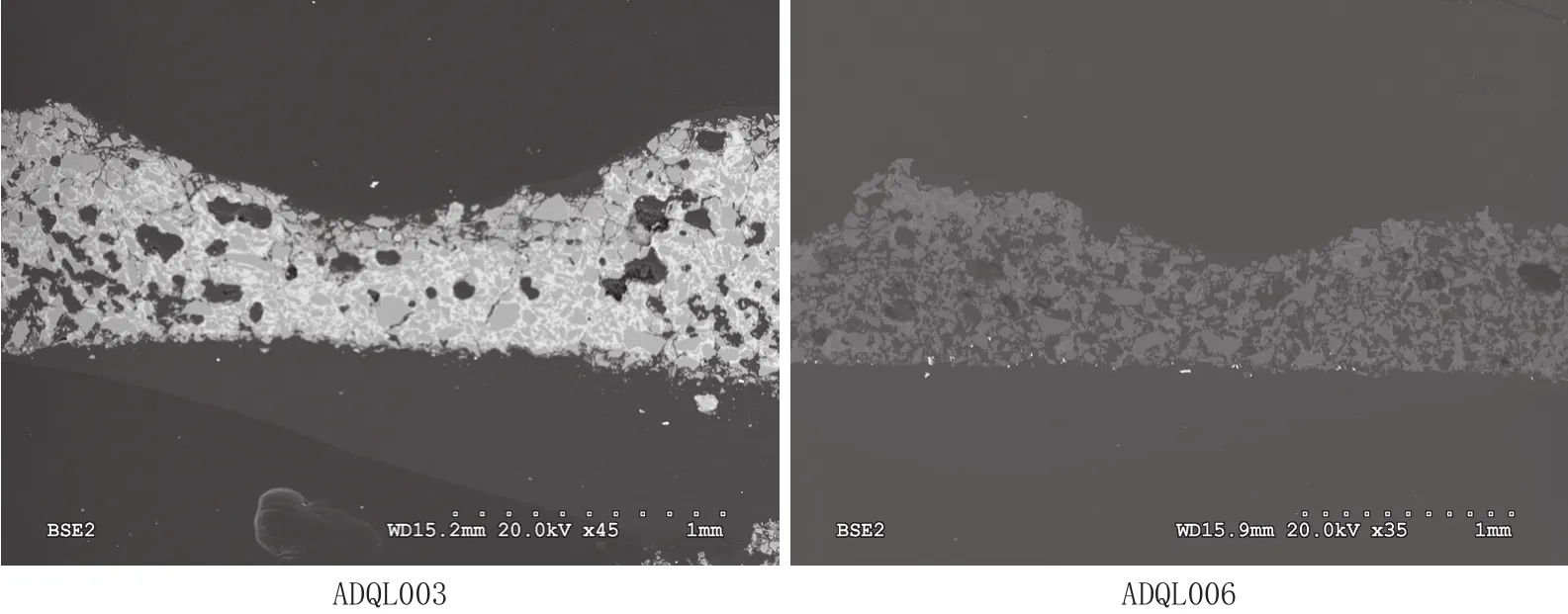

阿敦乔鲁连体串珠的显微结构为非均质的烧结态,断面呈现颗粒物与玻璃相胶结的特征,连体串珠的外表层和亚腰位置的玻璃相较多,内层玻璃相对较少、孔洞相对较多,穿孔内粘附有高亮颗粒物,可能是残留的内芯材料或后期环境污染引入的杂质。

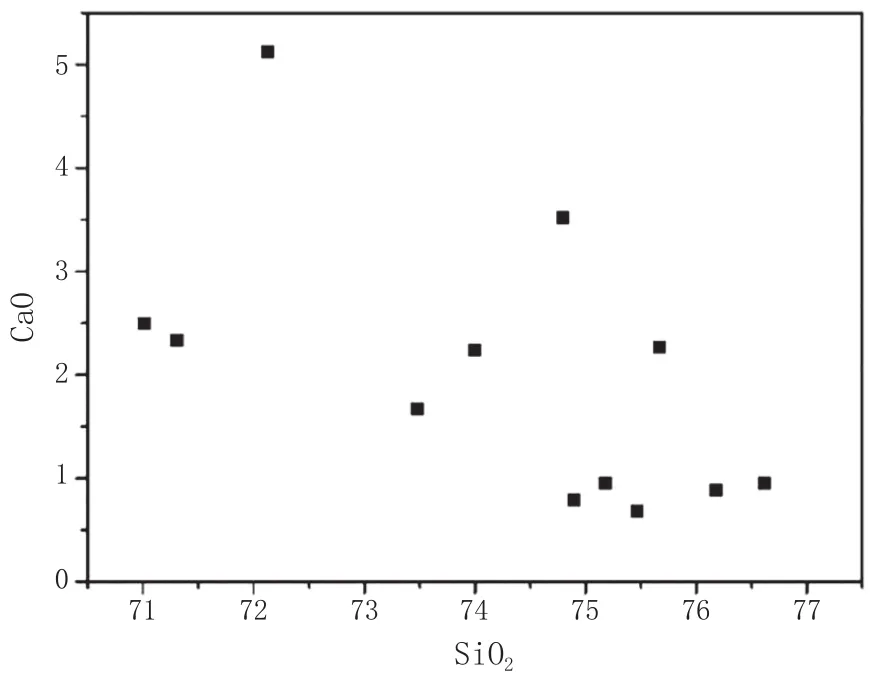

成分分析显示(图二),6件连体串珠中的颗粒物大部分为石英颗粒;玻璃相的SiO2含量在70~77%之间,主要熔剂为Na2O在8~9%之间、K2O含量在3~6%之间。6件样品的大部分测试区域Na2O/K2O比值在1.5左右波动,少数区域比值超过2。6件样品中还有一定量的CaO(含量在1~5%范围),MgO含量在1%左右。6件釉砂的主要着色元素为铜,CuO含量3~8%(表一)。从阿敦乔鲁6件珠饰的结构和成分来看,它们均属于混合碱釉砂[2]。

(二)阿敦乔鲁釉砂的原料

釉砂的主要原料为石英、助熔剂和着色剂。石英有两种可能来源,一种为杂质含量较少的石英石,另一种是杂质含量较多的石英砂,后者通常含有一定量的石灰石、贝壳、长石、铁或钛氧化物等杂质[3]。阿敦乔鲁的6件釉砂铁、钛等杂质含量较低,大部分样品的Fe2O3含量低于0.5%,所有样品的TiO2含量不超过0.2%,说明所用原料的杂质含量较少。值得注意的是,阿敦乔鲁釉砂含有多寡不等的CaO,虽然CaO与SiO2含量的线性关系不显著,但仍可见两者之间存在一定的负相关趋势(图三),这说明CaO不是SiO2引入的杂质。从现有材料看,阿敦乔鲁釉砂使用较纯净的石英石的可能性较大。

除石英外,助熔剂也是釉砂的重要原料,助熔剂可降低石英熔融温度,促进玻璃相的形成。西方学术界对混合碱釉砂的助熔剂原料存在不同认识。Robert H.Brill[4]提出混合碱熔剂的三种可能来源,其中就包括不纯净的天然泡碱和经过提纯后的草木灰。Alison Sheridan[5]和Ivana Angelini[6]主张草木灰或耐盐植物灰可能是混合碱的熔剂原料,而Julian Henderson[7]则主张混合碱的助熔剂氧化钠、氧化钾分别来自两种矿物原料。然而泡碱约在公元前1千纪大规模用于制作釉砂和玻璃[8],阿敦乔鲁釉砂的年代明显早于天然泡碱大规模使用的年代;此外,釉砂中CaO和MgO含量的高低也受制作过程的影响[9],CaO和MgO含量偏低的情况既可能是原料本身所含钙、镁较低,也可能是对原料进行提纯处理后作为杂质被排除出去。所有这些因素,无疑增加了判断混合碱釉砂原料的复杂性。

(三)阿敦乔鲁釉砂的技术特征

图二 阿敦乔鲁连体串珠ADQL001和ADQL004 SEM图像

图四是阿敦乔鲁釉砂在旧大陆釉砂成分体系中的位置,取阿敦乔鲁釉砂釉层(GLZ)和胎 体(BDY)Na2O和K2O含量的平均值,与埃及、两河流域、印度河谷[10]、欧洲[11]和中国东部地区的西周时期釉砂[12]进行比较,可看出有5件阿敦乔鲁釉砂属于欧洲和埃及的区域内,而与两河流域、印度河谷以及中国东部地区西周时期釉砂有较大差异。

目前中国境内其他地区尚未发现这种连体串珠状釉砂,中国自制釉砂的成分(以氧化钾为主要熔剂)也与阿敦乔鲁釉砂(以氧化钠为主要熔剂)不同。而远在埃及的Amarna遗址(1575~ 1308 B.C.E.)[13]和印度河谷 Harappa遗址(2600~1900 B.C.E.)[14]却发现有相似器形的釉砂制品。但是,阿敦乔鲁釉砂与印度河谷釉砂的成分存在较大差异,主要熔剂氧化钠和氧化钾普遍高于印度河谷,氧化钾含量也超过大部分埃及釉砂(图五);因此,从现有材料看,阿敦乔鲁釉砂与印度河谷和埃及的联系并不是那么密切。在北高加索地区[15](也曾)发现连珠釉砂,同时含有较高的氧化钠和氧化钾,无论是器形还是成分都与阿敦乔鲁釉砂较为接近。

表一 阿敦乔鲁连珠釉砂微区玻璃相成分(wt%)

釉砂制作工艺分为成型工艺和施釉工艺。成型工艺又分为手塑成型和借助模具(或内芯辅助成型)两类[16]。阿敦乔鲁釉砂均呈连体串珠形,每件连体串珠釉砂有2~8颗不等的小珠构成,部分连体串珠的小珠数量较少,可能是后期损毁所致。釉砂珠的尺寸较小(穿孔直径约0.05~0.08cm),器壁极薄,单纯依靠手塑成型存在很高的技术难度。同时,釉砂珠的穿孔内壁平滑笔直(图五),说明釉砂使用了内芯成型工艺。阿敦乔鲁同一件釉砂珠的各个连珠的尺寸亦存在差异,显示出人工制品的随意性,推测阿敦乔鲁连体串珠釉砂是胎体成型后,在胎体还保持一定可塑性的情况下,借助平板拍[17]或镊子类的工具,在平滑的粗坯表面按压或夹出亚腰,从而形成凹凸起伏的形状。

图三 阿敦乔鲁釉砂SiO2、CaO散点图

图四 阿敦乔鲁与其他地区釉砂Na2O和K2O散点图

图五 阿敦乔鲁釉砂ADQL003和ADQL006 SEM图像

(四)技术传播

目前,新疆区域内出土釉砂从西至东依次为新疆阿敦乔鲁墓地、萨恩萨伊墓地[18]、天山北路墓地[19]、亚尔墓地[20]。萨恩萨依墓地釉砂的研究数据尚未刊布,但其余几处墓葬釉砂均有数据发表。新疆西部的阿敦乔鲁墓地SM41年代最早(公元前1661~公元前1546),新疆东部的的天山北路墓地M200年代约公元前1500~公元前1400、亚尔墓地年代约在公元前1000年前后,三处墓葬所出釉砂均为混合碱类型。林怡娴[21]认为公元前第2千纪中期,新疆的混合碱釉砂可能来自北高加索地区。阿敦乔鲁釉砂的发现说明混合碱釉砂经新疆西部传播至东部哈密地区的可能性,暗示早在公元前2千纪新疆区域内很可能存在一条混合碱釉砂由西向东的传播路线。

约在公元前1000年,高钾釉砂开始出现于河西走廊(甘肃于家湾墓地)[22]和黄河流域中游地区(山西天马——曲村墓地)[23],一般认为高钾釉砂是中国自制的[24]。鉴于新疆区域内所出釉砂均为混合碱类型,而晋陕地区则以高钾类型为特征,且新疆釉砂多连珠形釉砂,而晋陕地区未见该造型的釉砂,林怡娴等人[25]主张新疆和晋陕地区的釉砂为两个体系,应该谨慎评估新疆在釉砂传播的影响方面的作用。事实上,晋陕地区的高钾釉砂往往含有一定量的氧化钠,按照林怡娴等人提出的釉砂划分标准,一部分高钾釉砂应划入混合碱类型,例如山西晋侯墓地、山西大河口霸国墓地、陕西韩城梁带村墓地均发现混合碱釉砂。对釉砂研究而言,改变釉砂类别会直接影响对它们产地的判断,而三处晋陕地区发现混合碱釉砂,显示新疆在釉砂传播中的作用仍然值得重视。

三、结论

阿敦乔鲁的釉砂是目前中国境内年代最早的釉砂制品,均为连珠形的混合釉砂。它一方面反映了公元前第2千纪以来新疆地区与西方的物质文化交流,另一方面也契合了釉砂由西向东传播的设想。这批新材料的发现填补了在此之前的时间和空间的空白,对更深入的研究无疑提供了新的、重要的线索。以新疆西天山为中心的地区是青铜时代文化交流互动较为活跃的区域,阿敦乔鲁遗址所代表的青铜文化类型在与欧亚草原的早期生业模式互动中起到了至关重要的作用。阿敦乔鲁的釉砂可能是欧亚地区在更大范围交流互动的背景下,出现于中国新疆西天山地区。以此为契机对史前釉砂的工艺和传播过程的进一步研究,将有助于全面了解以阿敦乔鲁为代表的新疆西天山地区的青铜时代人群在东西方文化交流互动的过程中所扮演的角色和作用。

致谢:在此项研究取样工作中,新疆博尔塔拉州温泉县文物局的尚国军、巴特尔提供了大量的帮助;北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室左晓剑在实验过程中提供帮助;在本文研究过程中,北京科技大学科技史与文化遗产研究院李延祥、陈坤龙、马泓蛟,山东大学文化遗产学院马清林,北京大学考古文博学院崔剑锋给予了有益的建议,在此一并表示感谢!

[1]a.丛德新,贾伟明,艾莉森·贝茨,等.阿敦乔鲁:西天山地区青铜时代遗存新类型[J].西域研究,2017(4):15-28.b.Jia P W, Betts A, Cong D, et al.Adunqiaolu: new evidence for the Andronovo in Xinjiang, China[J].Antiquity, 2017(357):621-639.

[2]a.董俊卿,后德俊,干福熹.中国古代釉砂的科学研究[M]//中国古代玻璃技术发展史.上海:上海科学技术出版社,2016:49-67.b.Vandiver P B.Raw materials and fabrication methods used in the production of faience[C]//Tite M S, Shortland A J.Production technology of faience and related early vitreous materials.Oxford: Oxford University School of Archaeology, 2008.

[3]同[2]b.

[4]Brill R H.Chemical analyses of some glasses from Frattesina[J].Journal of Glass Studies, 1992(34):11-22.

[5]a.Sheridan A, Eremin K, Shortland A.Understanding Bronze Age faience in Britain and Ireland[C]// Materials Research Society Symposium Proceedings (852), 2005: 217-229.b.Shortland A, Shishlina N, Egorkov A.Origin and Production of Faience beads in the North Caucasus and the Northwest Caspian Sea Region in the Bronze Age[C]// Les cultures du Caucase: leur relations avec le Proche-Orient, 269-283.

[6]Angelini I.Faience production in Northern and Western Europe[C]// Tite M S and Shortland A J.Production technology of faience related early vitreous materials.Oxford:Oxford University School of Archaeology, 2008:129-146.

[7]Henderson J.Ancient Glass, an interdisciplinary exploration.New York and Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

[8]a.Shortland A, Schachner L, Freestone I, et al.Natron as a flux in the early vitreous materials industry: sources, beginnings and reasons for decline[J].Journal of Archaeological Science, 2006, 33(4):521-530.b.Kaczmarczyk A, Vandiver P B.Faience production in Egypt [M]// Production technology of faience and relation early vitreous materials.Oxford University School of Archaeology, 2008:66-72.

[9]Rehren T.A review of factors affecting the composition of early Egyptian glasses and faience: alkali and alkali earth oxides[J].Journal of Archaeological Science, 2008, 35(5):1345-1354.

[10]a.Tite M S, Shortland J.Production technology of faience and related early vitreous materials [M].Oxford: Oxford University School of Archaeology, 2008.b.Gu Z, Kenoyer J M, Yang Y.Investigation of ancient Harappan faience through LA-ICP-AES and SR- μ CT[J].Journal of Instrumentation,2016, 11(4: C04001):1-9.

[11]Angelini I.Faience production in Northern and Western Europe[C]// Production technology of faience and related early vitreous materials.Oxford: Oxford University School of Archaeology, 2008:129-146.

[12]a.谷舟,谢尧亭,杨益民,等.显微CT在早期釉砂研究中的应用:以西周倗国出土釉砂珠为例[J].核技术,2012(04):265-269.b.Lei Y, Xia Y.Study on production techniques and provenance of faience beads excavated in China[J].Journal of Archaeological Science, 2015:32-42.c.张福康,程朱海,张志刚.中国古琉璃的研究[J].硅酸盐学报,1983(1):67-76.

[13]Tite M S, Manti P, Shortland A J.A technological study of ancient faience from Egypt [J].Journal of Archaeological Science, 2007,34:1568-1583.

[14]同[10]b.

[15]Shortland A, Shishlina N, Egorkov A.Origin and Production of Faience beads in the North Caucasus and the Northwest Caspian Sea Region in the Bronze Age, 2007[C].

[16]Vandiver P B.A review and proposal of new criteria for production technologies of Egyptian faience[C]// Colinart S, La couleur dans la peinture et l’emaillage de l’Egypte ancienne.Bari: Edipuglia, 1998:121-139.

[17]Beck H C, Stone J F S.VIII.——Faience Beads of the British Bronze Age[J].Archaeologia, 1936, (85):203-252.

[18]Lin Y, Rehren T, Wang H, et al.The beginning of faience in China: A review and new evidence[J].Journal of Archaeological Science, 2019(105): 97-115.

[19]同[18].

[20]Liu N, Yang Y, Wang Y, et al.Nondestructive characterization of ancient faience beads unearthed from Ya’er cemetery in Xinjiang, Early Iron Age China[J].Ceramics International,2017 (13):10460-10467.

[21]同[18].

[22]王颖竹.两周时期费昂斯技术研究[D].北京科技大学,2019.

[23]同[12]b.

[24]a.Brill R H, Tong S S C, Zhang F K.The chemical composition of a faience bead[J].Journal of Glass Studies, 1989(31):11-15.b.同[2]a.

[25]同[18].