唐章怀太子墓“东客使图”新论*

2020-04-06毕德广

毕德广

(曲阜师范大学历史文化学院)

唐章怀太子李贤墓位于乾陵东南约3公里处。1971年7月2日至1972年2月下旬,陕西省博物馆、乾县文教局联合对该墓进行了发掘。出土壁画50余组,描绘了出行、仪仗、客使、歌舞、游戏、打马毬等场景。

一、相关研究与反思

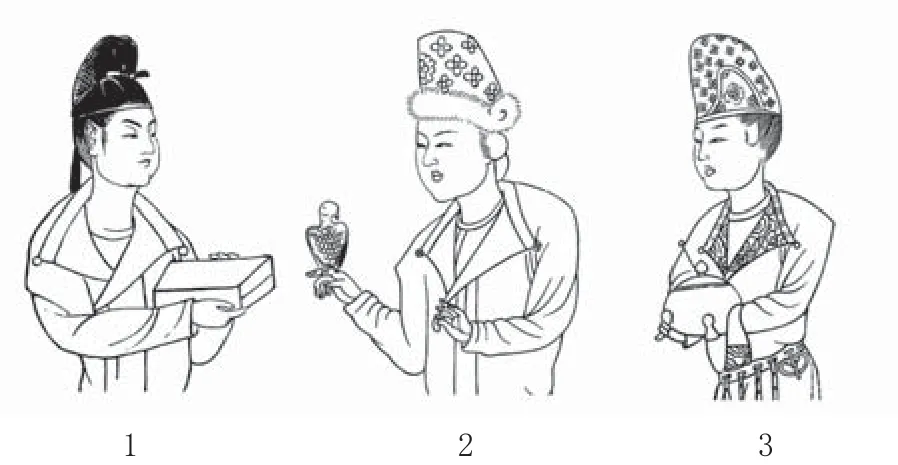

客使图绘于墓道东西两壁,均由6人组成。东壁客使图右侧3人为使者,由右向左第一位使者戴皮帽,穿圆领灰大氅、皮裤、黄皮靴,双手拱于袖中;第二位使者头戴羽冠,穿右衽宽袖长袍,脚着黄靴,双手拱于袖中;第三位使者“圆脸,光头,浓眉,高鼻,深目,阔嘴。身穿翻领紫袍,束带,黑靴。左臂为第二人所掩,双手叠罗胸前。”[1]使者均穿戴民族服饰,拱手恭立,神态谦卑,体貌特征鲜明(图一)。

关于秃顶使者的族属和身份,主要有两种观点。一种是东罗马人说。韩伟认为该墓壁画中的客使除吐蕃装束者外,可判定来自日本、中亚等地区[2],将探讨使者族属的思路引向了西方。王仁波等依据体貌特征和《旧唐书·拂菻传》记载,推测秃顶使者为东罗马帝国使节[3]。张鸿修亦认为此人为罗马使者[4]。王维坤对该墓“客使图”中的人物进行较详细考证,赞同秃顶使者为东罗马人说[5]。该观点有几处值得商榷。其一,东罗马人外袍以圆领为主,且《旧唐书·拂菻传》言其男子“披帔而右袒”,与东客使图中秃顶使者穿翻领外袍不符。其二,《旧唐书·拂菻传》言其“男子剪发……俗皆髡而衣绣”。但从雕像、壁画与器物上的罗马人形象来看,古代罗马男子虽剪发,却不是将头顶剃光[6]。其三,西域胡人多高鼻深目,即使此人确为高鼻深目,也不足以构成其为东罗马人的必然证据。

图一 唐章怀太子墓墓道东壁“东客使图”

另一观点是粟特人说。杨瑾认为秃顶使者应为粟特人,即昭武九姓中的康国人[7]。《旧唐书·康国传》载:“其人皆深目高鼻,多须髯。丈夫翦发或辫发。”且考古发现的粟特人形象也有穿翻领长袍者。由此看,秃顶使者更符合粟特人的形象。但该观点亦值得商榷。粟特考古遗存主要有塔吉克斯坦撒马尔罕古城[8]、新疆拜城克孜尔石窟粟特供养人壁画[9]、甘肃敦煌石窟粟特供养人壁画[10]、安伽墓[11]、史君墓[12]、康业墓[13]、虞弘墓[14]、青州傅家北齐石室墓[15]、安阳石棺[16]、Miho美术馆藏粟特石棺[17]等,为研究粟特人的面貌特征、服装和发式提供了重要资料。据之发现:一,《旧唐书》等文献载,粟特男子多“剪发或辨发”。但粟特人的剪发如同罗马人,也不剃光头顶,而是剪成齐耳或至下颌的短发,颅顶、颅后和前额均留发(图二)。二,粟特男子的外袍有圆领、翻领和交领等样式,翻领长袍多为对襟式(图三),与章怀太子墓“客使图”中右衽式翻领长袍区别明显。右衽式翻领长袍常见于唐代两京地区的墓葬壁画中,如永泰公主墓[18]、房陵公主墓[19]、韦泂墓[20]等(图四)。这两种款式的长袍有联系,却不能混为一谈。秃顶使者为粟特人的观点也难以成立。

学者对秃顶使者的族属和身份进行考证,多依据其高鼻深目和翻领外袍等特征立论,忽视了发式、手势以及“客使图”的空间布局、方位秩序等因素。兹从这几个因素出发,做一新的探讨。

图三 对襟式翻领长袍(据各墓发掘报告改绘)

图四 右衽式翻领长袍[21]

二、秃顶使者“东来”说

前述观点均认为秃顶使者来自西方,但从章怀太子墓客使图的布局、方位秩序和人物的面貌特征看,此人应来自东方[22]。

第一,章怀太子墓墓道两壁壁画不是无序绘成的,应该遵守某种程式,具有一定的空间布局。东壁绘出行图、客使图、仪仗图和青龙图,西壁则是马毬图、客使图、仪仗图和白虎图,遵循一一对称的原则[23]。两幅“客使图”也存在某种对称关系。

鸿胪寺掌宾客事,“凡四方夷狄君长朝见者,辨其等位,以宾待之。”[24]按大唐宾礼,蕃邦主来朝,皇帝遣使宣劳,蕃主立于东侧,面向西,唐朝使臣立于西面,面向东。皇帝宴蕃国主,则蕃主西南设座,随行蕃国诸官可升殿者坐于蕃主之后,不可升殿者则设席于西廊下,俱东面北上。如果是多个蕃邦入朝,则以国之大小为序排列[25]。可见,诸蕃入朝要遵守某种既定的次序和方位秩序,一般按主宾关系定方位,以右为尊;位于同一侧时,强者居前,弱者居后。但在某些特殊情况下,诸蕃则分列左右,以示平等。如《旧唐书》载:“(开元)十八年,苏禄使至京师,玄宗御丹凤楼设宴。突厥先遣使入朝,是日亦来预宴,与苏禄使争长。突厥使曰:‘突骑施国小,本是突厥之臣,不宜居上。’苏禄使曰:‘今日此宴,乃为我设,不合居下。’于是中书门下及百僚议,遂于东西幕下两处分坐,突厥使在东,突骑施使在西。”[26]经过协商后,突厥使居东,突骑施使居西,恰与其国的地理方位相吻合,应属有意安排。

在考古发现中,也存在东西并列的方位秩序。唐昭陵祭台内原树立14尊蕃国君长石像,后因破损和挪动,石像位置和身份均已不明。文物工作者依据带题记石像座,复原了石像最初的站立位置与排列次序。蕃酋石像立于享殿两侧[27],大致以阿尔泰山——祁连山为界,享殿西侧蕃酋来自分界线以西,享殿东侧的来自分界线以东。婆罗门帝那伏帝国、林邑位于今印度,地处西南,与西域各国相比,亦偏东,故其酋长像拱立于东侧。唐乾陵内城朱雀门与门阙之间两侧并立着61尊蕃臣石像,东侧29尊,西侧32尊。石像多残破,背部衔名题刻大多漫漶不清,可辨识者仅7位。来自西域的朱俱半国王斯陀勒、于阗国王尉迟敬、吐火罗王子特勤羯达健、西突厥首领阿史那忠节与阿史那弥射等5人石像均立于朱雀门外西侧[28]。据之推测,唐乾陵61尊蕃臣像应与昭陵蕃酋像有着相同的方位秩序。

乌兹别克斯坦撒马尔罕古城大使厅西墙壁画描绘了各国大使朝会的场景。法国考古学家葛乐耐(Frantz Grenet)认为,使臣主要来自大唐、赤鄂衍那波斯、石国、吐蕃、高丽等国[29]。画面右下部是正在排队等待朝贺的大唐、吐蕃和高丽使臣。三个唐朝使臣手里拿着生丝、蚕茧和白绢等贺礼,三个吐蕃使臣带的是牦牛尾和豹皮,两个高丽人头戴羽冠。大唐使臣被安排在西壁壁画的中轴线上,以保证其能够率先走向宝座朝贺,突出唐朝的上国地位[30]。按这一思路分析,在被朝贺者面前,各国使臣以大唐使臣为中心,分列左右,左侧使者来自吐蕃和高丽等国,即来自粟特以东的地区;右侧的来自波斯和石国,即来自中亚或西亚。这一绘画布局与唐昭陵、乾陵地面蕃酋石像的布局如出一辙,都按着某一标准,将使臣以其国家的方位分列东西。德国学者马尔库斯·莫德(Markus Mode)将西壁壁画中的使臣分为A、B两组,A组顺行者来自西方或西南的国家或民族,而B组逆行者则来自东亚的国家或民族[31],有力地支持了使臣站立方位与其国家地理方位相对应的观点。

郑岩认为:“实际上李贤墓中的‘客使图’在题材和形式上都由来已久,很可能是对现成格套的再利用。”[32]从江苏徐州铜山洪楼画像石到山东青州傅家北齐石室墓线刻画,从梁元帝萧绎所绘《职贡图》到唐代阎立本的《步辇图》,都可以看到“客使图”传统的延续。他还指出乾陵61尊蕃臣石像与章怀太子墓“客使图”存在某种共性[33]。沈睿文也认为章怀太子墓“客使图”虽是地下壁画,但与乾陵在地面上列植客使石像具有相同功能,即“阐扬徽烈”,体现墓主人李贤的政治地位与身份[34]。李贤虽是太子,但未登基,其墓葬不能像昭陵、乾陵一样在陵墓地面上列植蕃酋像,只能通过地下壁画的变通方式以彰显其政治地位。既然章怀太子墓“客使图”与昭陵、乾陵神道两侧蕃酋石像有着相同的政治象征性,在布局上也应该遵守相同的规则和方位秩序,即“东客使图”使节来自大唐的东方地区[35];“西客使图”使节则来自大唐西方地区[36]。因此,章怀太子墓“东客使图”中不应出现西方人。

第二,学者认为秃顶使者高鼻深目,属于欧罗巴人种,由此得出其为东罗马人或粟特人的结论。然而此人面部扁平,脸型较宽,鹰钩鼻特征虽明显,但鼻型较宽,鼻根不高,眼眶也没有明显的凹陷,颅型略低,具有类似蒙古人种北亚类型的体质特征。

中国古代人对高鼻有一定的认识。《酉阳杂俎·境异》载:“东方之人鼻大,窍通于目,筋力属焉。”[37]《太平广记·蛮夷一》有相同记载[38],说明这个认知具有一定普遍性。《空同子》言:“南北异形,北之土厚,故其人信;南之水广,故其人智。土厚,故其鼻隆;水广,故其口阔。”[39]鼻隆即高鼻。这里的“东方”“北方”应该是指或包含于黄河流域及以北地区。秃顶使者鼻端高,与古代人对北方人“鼻隆”的认知是相吻合的。

“东客使图”中三位使者面貌特征具有共性,尤其秃顶使者与戴皮帽使者在脸型、双目、鼻根和嘴型上很接近,连颈部褶皱都相似,唯前者为鹰钩鼻,后者鼻端硕大,像是蒜头鼻。这可能表明:画家在创作胡人客使形象时有粉本,或存在固定的表现手法,如同京剧里不同类的人物具有固定脸谱一样。《太平广记》载:“立德创《职贡图》,异方人物,诡怪之状。立本画国王,粉本在人间。”[40]《德隅斋画品》之《番客入朝图》条载:“梁元帝为荆州刺史日,所画粉本,鲁国而上三十有五国,皆写其使者,欲见胡越一家……”[41]可见自南朝至唐,流行画各国使者,并确实存在创作的粉本。这一画风可能影响了章怀太子墓客使图的创作,故三位使者的面貌具有相似性。但画者未完全照搬粉本,而是给人物添加了一些个性化特征,以突出各自身份。如秃顶使者与戴皮帽使者的面貌相似,而鼻型、服饰截然不同。倘若客使形象是依据粉本创作,则单纯依据人物面部特征判断其族属的做法不可取。

总之,秃顶使者的面貌虽特异,但仍表现出蒙古人种的基本特征,加之在客使图布局中的站位等因素,推测他与另外两个使者一样,亦来自大唐的东方。

三、族属推测

秃顶使者若来自大唐的东方,这一地区符合此人形象的,以契丹人最为接近。

首先,自北魏至隋,契丹向中原王朝进贡不断,有时连年朝贡,甚至一年数贡,与中原王朝一直保持着较频繁的接触。入唐后,契丹对唐王朝时附时叛,但朝贡仍很频繁。《新唐书·契丹传》载:“契丹在开元、天宝间,使朝献者无虑二十。……至德、宝应时再朝献,大历中十三,贞元间三,元和中七,大和、开成间凡四。”在章怀太子迁葬乾陵(706年)之前,契丹也于高祖、太宗两朝多次朝贡。因此,在客使图中出现契丹人形象是合情合理的。

其次,秃顶使者有一个突出特征,即头顶无发。这既非罗马式或粟特式的剪发,也非生理上的脱发,而应该是一种特殊的发式——髡发。

契丹人流行髡发。虽然不清楚唐代契丹人髡发的样式,但辽墓壁画、陶俑等实物资料保存了大量辽代契丹人的髡发图像,通过对比发现,秃顶使者发式与契丹髡发在剃光头顶发上是一致的。

再次,秃顶使者双手交叉,行叉手礼。唐宋时期,中原地区流行叉手礼,影响了契丹人。辽墓壁画里绘有大量的叉手示敬的契丹人。宝山M1墓室西壁绘5个行叉手礼的契丹男侍。该墓南壁墓门西侧、石房外南壁门扉东侧等侍者亦行叉手礼[42]。宝山M2、关山M5[43]、韩匡嗣墓[44]、张文藻墓[45]、建平七贤营子墓[46]、吐尔基山墓[47]等辽墓壁画中,都发现行叉手礼的契丹人形象(图五)。秃顶使者十指交叉,姿势比较简单,与宝山M1墓室西壁奉侍图左起第五人的叉手姿势完全相同。

最后,契丹人在人种学上,其“种族成分中主体因素是西伯利亚蒙古人种的特征”[48],与秃顶使者主要表现出北亚蒙古人种特征相吻合。秃顶使者外着窄袖长袍,脚穿黑色靴子,属于游牧民族装束。至此可以初步提出秃顶使者可能是契丹人的观点,但有待进一步考证。

四、一个“悖论”

辽代契丹人的长袍均为窄袖圆领,秃顶使者若为契丹人,其长袍为翻领,此为悖论。实际上此悖论混淆了时间的概念,即用辽代契丹服装的样式来验证一个可能是唐代的契丹人的服装。因此,悖论未必成立。

《新唐书》载:“中宗后……,宫人从驾,皆胡冒乘马,海内效之,至露髻驰骋,而帷冒亦废,有衣男子衣而靴,如奚、契丹之服。”[49]唐中宗后,宫人所穿胡服,在样式上与奚、契丹之服相似。胡服应泛指边疆民族的服装。唐代墓葬壁画、石窟壁画、陶俑等以及传世唐画中都有胡服的图像。但哪些是“奚、契丹之服”,仍比较模糊。唐代胡服既有圆领窄袖长袍,也有翻领窄袖长袍。翻领袍除了波斯、粟特风格的对襟式外,还有一种右衽式的。在章怀太子墓、永泰公主墓、韦泂墓等唐墓壁画中,有不少人物穿右衽式翻领袍子。右衽式翻领长袍应该就是唐人所穿的胡服。史籍称唐人所穿胡服“如奚、契丹之服”,则右衽式翻领长袍即“如奚、契丹之服”。换言之,唐朝时契丹可能的确流行过翻领长袍。秃发使者作为唐代契丹人,穿翻领长袍自无不妥。

秃顶使者翻领长袍的质地应该是毛皮或较粗的料子,符合契丹人衣毛皮的习惯。外袍的白色三角形翻领上有一条宽领沿,与翻领缝合在一起。这种外袍领子敞开时为翻领,领子立起时仍是圆领。周锡保曾认为:“其领之反折与外族的翻领又不同,与新疆地区出土者的翻领亦不同,所以疑其仍属团领袍而将团领开敞的一种着法,如将二领纽合,则仍为团领式。”[50]团领即圆领。可见这种带领沿的翻领长袍与圆领长袍并无实质区别。

图五 契丹人发式与叉手礼(据各墓发掘报告改绘)

通过对客使图所体现的方位秩序、秃顶使者的发式、手势及服装等方面的综合分析,我们可以得出结论:此人来自大唐东方,有可能是契丹人。

[1]陕西省博物馆,乾县文教局唐墓发掘组.唐章怀太子墓发掘简报[J].文物,1972(2).此人秃顶特征明显,为方便行文,文中称之为秃顶使者。

[2]韩伟.陕西唐墓壁画[J].人文杂志,1982(3).

[3]王仁波,何修龄,单暐.陕西唐墓壁画之研究(上)[J].文博,1984(1).

[4]张鸿修.唐墓壁画集锦[M].西安:陕西人民美术出版社,1991:95.

[5]a.王维坤.唐章怀太子墓壁画“客使图”辨析[J].考古,1996(1).b.王维坤.唐章怀太子墓壁画“东客使图”[J].大众考古,2014(12).

[6]HelenC.Evans,Melanie Holcomb,Robert Hallman,The Arts of Byzantium[J].The Metropolition Museum of Art Bulletin,2001(4):1,4-68。

[7]杨瑾.大唐风骨:<客使图>人物文化渊源[N].中国社会科学报,2017-2-16,(007).

[8]葛乐耐著,毛铭译.驶向撒马尔罕的金色裱程[M].桂林:漓江出版社,2016:3-39.

[9]a.北京大学考古学系,克孜尔千佛洞文物保管所.新疆克孜尔石窟考古报告(一)[M].北京:文物出版社,1997.b.荣新江.萨保与萨薄:佛教石窟壁画中的粟特商队首领[C]//中古中国与粟特文明.北京:三联书店,2014:186-216.

[10]a.沙武田.敦煌石窟粟特九姓胡人供养像研究[J].敦煌学辑刊,2008(4).b.沙武田.吐蕃统治时期敦煌石窟研究[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[11]陕西省考古研究所.西安北周安伽墓[M].北京:文物出版社,2003.

[12]西安市文物保护考古研究院.北周史君墓[M].北京:文物出版社,2014.

[13]西安市文物保护考古所.西安北周康业墓发掘简报[J].文物,2008(6).

[14]太原市文物考古研究所.隋代虞弘墓[M].北京:文物出版社,2005.

[15]山东省益都县博物馆.益都北齐石室墓线刻画像[J].文物,1985(10).

[16]姜伯勤.安阳北齐石棺床画像石与入华粟特人的祆教美术[C]//中国祆教艺术史研究.北京:三联书店,2004:33-62.

[17]郑岩.Miho美术馆粟特石棺屏风的图像及其组合[C]//中古中国与粟特文明.北京:三联书店,2014:333-356.

[18]陕西省文物管理委员会.唐永泰公主墓发掘简报[J].文物,1964(1).

[19]安峥地.唐房陵大长公主墓清理简报[J].文博,1990(1).

[20]陕西省文物管理委员会.长安县南里王村唐韦泂墓发掘记[J].文物,1959(8).

[21]杨志谦,等.唐代服饰资料选[M].北京市工艺美术研究所内部资料,1979:12,33,32.

[22]本文所指“东方”是一个相对概念,在不同语境中所指代地域是不同的.以唐朝为视角,“东方”大致表示阿尔泰山至祁连山一线以东的大唐北部疆域、蒙古高原及朝鲜半岛、日本群岛等地区.以粟特为视角时,“东方”则代表粟特以东的地区,大致相当于今天的“东亚”地区.

[23]张铭洽认为章怀太子墓墓道两壁壁画是对称的,如东壁“狩猎出行图”对应西壁“打马毬图”,均采用鸟瞰式的散点透视法来表现宏大的场景。见张铭洽.章怀太子墓壁画题材分析[C]//唐墓壁画国际学术研讨会论文集.西安:三秦出版社,2006:150-154.

[24]刘昫,等.旧唐书:职官志三(第44卷)[M].北京:中华书局,1975:1885.

[25]杜佑.通典:宾礼(第131卷)[M].北京:中华书局,1988:5484.

[26]刘昫,等.旧唐书:突厥传下(第194卷)[M].北京:中华书局,1975:5191-5192.

[27]a.孙迟.昭陵十四国君长石像考[J].文博,1984(2).b.张建林,史考.唐昭陵十四国蕃君长石像及题名石像座疏证[C]//碑林集刊(十).西安:陕西人民美术出版社,2004:82-88.

[28]刘向阳.唐代帝王陵墓[M].西安:三秦出版社,2003:106-111.

[29]同[8]:29-31.

[30]同[8]:29-31.

[31]马尔库斯·莫德.粟特人与世界的统治者——7世纪古代撒马尔罕历史画面上的突厥人、萨珊人和中国人[C]//中古中国与粟特文明.北京:三联书店,2014:371.

[32]郑岩.“客使图”溯源——关于墓葬壁画研究方法的一点反思[C]//唐墓壁画国际学术研讨会论文集.西安:三秦出版社,2006:165-180.

[33]同[32].

[34]沈睿文.章怀太子墓壁画与李守礼[C]//安禄山服饰考.上海:上海古籍出版社,2015:340.

[35]关于“东客使图”中戴皮帽和戴羽冠使者的族属虽有争论,但均认为二人来自唐朝东方.a.同[3].b.同[5].c.云翔.唐章怀太子墓壁画客使图中“日本使节”质疑[J].考古,1984(12).d.西谷正著,马振智译.唐章怀太子李贤墓<礼宾图>的有关问题[C]//陕西历史博物馆馆刊(第4辑).西安:西北大学出版社,1997:272-277.

[36]关于“西客使图”三位使者的族属,学者均认为来自西方.a.同[3].b.同[5].c.程旭.章怀太子墓西壁客使图高昌使者说质疑[J].人文杂志,2011(6).

[37]段成式.酉阳杂俎[M].北京:中华书局,1985:35.

[38]李昉,等.太平广记(第10册)[M].北京:中华书局,1961:3950.

[39]李梦阳.空同子[C]//古今图书集成(第387册).北京:中华书局,1934:13.

[40]同[38]:1617.

[41]李廌.德隅斋画品[M].北京:中华书局, 1985:1.

[42]齐晓光,等.内蒙古赤峰宝山辽壁画墓发掘简报[J].文物,1998(1).

[43]辽宁省文物考古研究所.关山辽墓[M].北京:文物出版社,2011:34-43.

[44]塔拉,等.白音罕山辽代韩氏家族墓地发掘报告[J].内蒙古文物考古,2002(2).

[45]河北省文物研究所.宣化辽墓1974-1993年考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2001:8-68.

[46]孙国龙.朝阳出土两座辽墓壁画管窥[J].北方文物,2005(4).

[47]塔拉,等.内蒙古通辽市吐尔基山辽代墓葬[J].考古,2004(7).

[48]朱泓.东胡人种考[J].文物,2006(8).

[49]欧阳修.新唐书:輿服志(第24卷)[M].北京:中华书局,1975:531.

[50]周锡保.中国古代服饰史[M].北京:中国戏剧出版社,1984:190.