韩国学生汉语“这/那”句习得考察①

2020-04-03杨永生肖奚强

杨永生,肖奚强

(1.南京师范大学国际文化教育学院,江苏,南京210097;2.南京工业大学外国语学院,江苏,南京211800)

0.引言

指示代词“这/那”在篇章中具有回指功能,当具有回指功能的“这/那”出现在分句或句子的句首充当主语(话题)时,“这/那”所在的分句或句子可以称为“这/那”句。这/那句经由句首“这/那”的衔接,一般不需要其他关联词语,就可以和前文保持语义连贯,而且在语义功能的分布上呈现出一定的特征,相关研究有林立(1982、1983)、陈小红(2013)、乐明等(2018)等。因此,这/那句在篇章的衔接与连贯中可以说有其特殊的价值。在对外汉语教学领域,这/那句的相关研究散见于“这/那”的指称以及与这/那句相关的句法研究,尚未见到对这/那句在篇章层面的考察。鉴于此,本文拟以中介语理论为背景,基于一定规模的汉语母语者语料和韩国学生作文语料,对韩国学生这/那句的习得情况进行专门考察。文章首先考察汉语母语者这/那句的使用情况,接下来以汉语母语者使用情况为参照,考察韩国学生这/那句正确用例使用情况,最后分析韩国学生偏误用例情况。

1.汉语母语者这/那句使用情况

在篇章层面,这/那句涉及两类语义关系:一是句首“这/那”与其先行成分之间的语义关系,一是这/那句整体与“这/那”先行成分之间的语义关系。本节依据这两类关系介绍相关研究,考察汉语母语者这/那句的使用情况。

1.1 句首“这/那”的回指功能及“这”“那”的不对称性

句首“这/那”的回指功能是这/那句作为整体实现其篇章功能的前提。关于“这/那”的回指,已有研究多关注“这”“那”的不对称,即“这”的使用频率高于“那”的现象。研究者一般认为,“这”“那”的不对称原因,主要在于“这”比“那”具有更强的言谈连贯功能,更容易表现“相关性”,因此“这”是说话人保持话题连续性的偏爱手段。曹秀玲(2000)、杨玉玲(2006)对“这”“那”单用时在篇章中的不对称进行了量化考察。曹文统计了20万字语料,得出总的用量上“这”是“那”的2倍多(42:19),杨文统计312余万字的语料,得到“这”“那”的用例分别为1934和166例(11.7:1)。

以上两项研究在基本结论上一致,但在数据上有较大差异。为尽可能保证语料的可比性,以便为韩国学生的使用情况提供对比分析的基础,本文选择与韩国学生作文题材基本一致的初中生作文进行标注,在此基础上对这/那句相关问题进行量化考察。①初中生作文来源于“小山屋作文网”,共30万字,内容涉及写人、写景、状物、叙事、议论等。

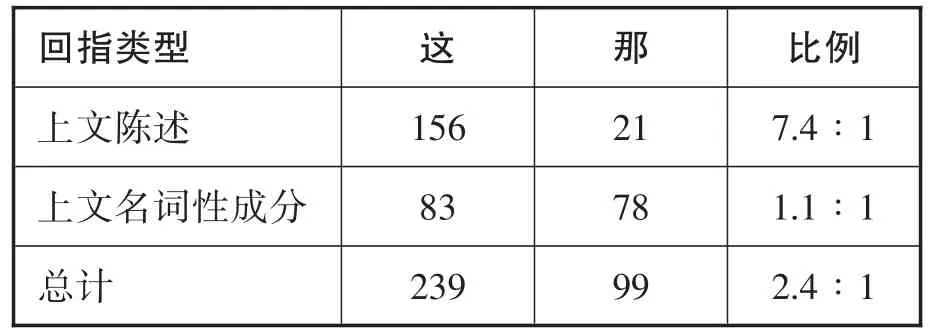

本文沿用杨玉玲(2006)的说法,将“这/那”的回指功能区分为回指上文名词性成分与回指上文陈述,然后对30万字汉语母语者语料中这/那句的句首指示代词使用情况进行统计。统计结果如表1所示:

表1:汉语母语者句首“这/那”分布情况

本文的统计结果与已有研究基本一致。从表1可以看出:“这”“那”的使用表现出显著的不对称性,二者的出现比例为239∶99(2.4∶1)。从具体回指功能上看,回指上文陈述时,“这”“那”的出现比例为7.4∶1,回指上文名词性成分时,“这”“那”的出现比例为1.1∶1。可以看出,相对于回指上文名词性成分,回指上文陈述时,“这”“那”的不对称性更加显著。我们认为,这主要是由于回指上文陈述时,回指的是当前语篇,这类用法实际上是“篇章直指(text deixis)”(Lyons,1977),因而用近指的“这”较多。

1.2 这/那句的语义功能及其句法实现

这/那句的语义功能是这/那句在篇章层面的表义功能,体现了这/那句和“这/那”先行成分之间的语义关系。林立(1983)将“这/那”起首的复句后分句称为承指小句,将“这/那”指代的复句前分句称为发端小句,指出承指小句和发端小句之间的意义关系有说明、评议和接续三种类型。陈小红(2013)把含有句首指示代词的复句后分句分为评价句、说明句、描写句、释因句和结果句五种类型,并考察了不同语义类型复句后分句的常用句式。乐明等(2018)则依据修辞结构理论,对句首回指语“这”在句群、段落等更大篇章单位内的篇章连贯作用进行了考察。

以上研究既涉及这/那句在复句中充当分句,也涉及这/那句在句群或更大篇章单位中充当句子的情况,对所涉及到的这/那句语义描述也不尽相同。本文拟在已有研究的基础上统一考察这/那句充当分句和句子的情况,并借鉴范晓(2009)对句子主题和述题语义关系的描述方法,将这/那句的语义功能分为解释、评议和叙述三种类型。②从语用层面看,这/那句是由“这/那”充当主题,“这/那”后续成分充当述题的主述结构。这/那句的语义功能不能仅通过其内部的主述结构确定,经常要结合语境和语用。

我们对30万字汉语母语者语料中这/那句的语义功能及其句法结构的分布情况进行统计,结果如表2所示:

可以看出,这/那句的主要功能是用于解释(48.8%)和评议(45%),用于叙述的比例很小(6.2%)。“这/那”后续成分句法结构的分布上,“是+名”结构是主要结构形式,占全部用例半数以上,其次为“动/形”结构(17.2%),“是+…的”(10.9%)和“是+动/形”(8.3%)结构也占有一定的比例。

下面我们以汉语母语者的使用情况为参照,对韩国学生这/那句的习得情况进行考察。

2.韩国学生这/那句习得情况

我们在30万字的韩国学生作文语料中检索到这/那句267例,其中正确用例179例,偏误用例88例,正确率67%。③韩国留学生作文语料来源于南京师范大学“韩国留学生汉语中介语作文语料库”,包括初级、中级、高级作文语料各10万字。

表2:汉语母语者这/那句语义功能及“这/那”后续成分句法结构分布

以下对正确用例和偏误用例分别讨论。

2.1 正确用例情况

2.1.1 韩国学生句首“这/那”的分布情况

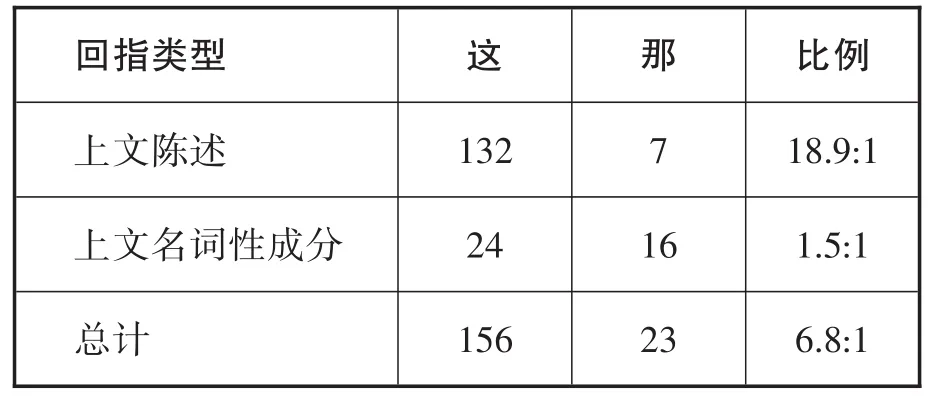

表3反映了韩国学生这/那句正确用例中句首“这/那”的分布情况:

表3:韩国学生句首“这/那”分布情况

由表3可以看到,30万字韩国学生作文语料中出现“这”156例,“那”23例,“这”“那”出现频率比为6.8∶1,和汉语母语者的2.4∶1相比,韩国学生更加倾向于用“这”。从回指功能看,韩国学生在回指上文名词性成分和回指上文陈述时,“这”“那”的不对称性较汉语母语者均更加显著。我们认为,这是韩国学生受母语影响所致。

魏义祯(2010)认为,在篇章回指中,韩语发话人从“信息传递”的角度选择指示词:话者知道而听者不知道的“概念实体”处于“话者域”,用近指的“이”指示;听者已经知道的“概念实体”处于“听者域”,用中指的“그”指示。魏文指出,“이”用于篇章回指,往往是直接指示前面所说的某一具体的情况,可称之为“具体直示”,这种情况下,话者在前面提及某一内容,目的不在叙述这一内容本身,而是为后面的信息传递做铺陈。整个信息传递过程没有最终完成,即信息还处于“话者域”,所以倾向于用近指的“이”来回指前面提及的内容。因此我们认为,韩国学生在用“这/那”回指上文陈述时,可能受母语影响,也更多选择近指的“这”。

事实上,回指上文名词性成分时,韩国学生同样可能会受到母语迁移的影响而更多选择使用近指的“这”。根据许余龙(2004)的研究,单独使用于小句主语/主题位置上的指示词都属于高可及标示语,用来指称篇章处理过程中的“期待主题”。所谓期待主题,许文作如下定义:“一个实体E是下一小句S的期待主题,当且仅当读者在处理完上一小句后可以推测,作者在S中将向他进一步提供关于E的信息。”据此可以说,在这/那句出现之前,“这/那”的先行成分无论是上文陈述还是名词性成分,作为期待主题都仍然处于“话者域”,因此,韩国学生可能受到母语指示词选择机制的影响,更倾向于选择使用近指的“这”。

2.1.2 韩国学生这/那句语义功能及“这/那”后续成分句法分布情况

表4反映了韩国学生这/那句语义功能及“这/那”后续成分句法分布情况:

通过表4可以看到,韩国学生在这/那句的各语义功能和句法结构的使用比例上与汉语母语者有较多不一致:这/那句的语义功能方面,韩国学生“解释”句使用比例高于汉语母语者,“评议”句使用比例低于汉语母语者。“这/那”后续成分句法结构的分布方面,韩国学生“是+名”结构的使用比例高于汉语母语者,“是+动/形”和“动/形”结构使用比例低于汉语母语者。从具体语义功能的句法实现来看,韩国学生“评议”句中“是+名”和“是+的”结构使用比例较高,“是+动/形”和“动/形”结构使用不足,“解释”句中“是+…的”结构使用比例较低,“动/形”结构使用比例较高。

表4:韩国学生这/那句语义功能及“这/那”后续成分句法结构分布

2.2 偏误用例情况

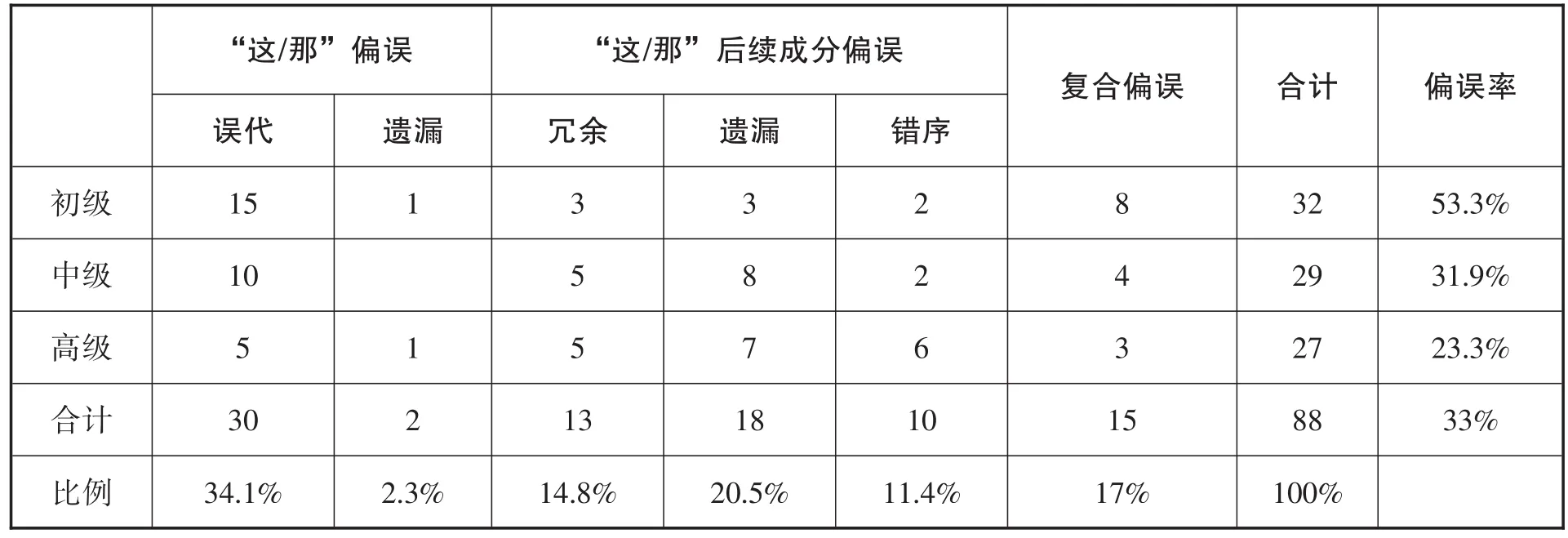

30万字韩国学生作文语料中检索到这/那句偏误用例88例,这些偏误用例可以分为三种情况:“这/那”偏误、“这/那”后续成分偏误,以及上述两类偏误同时出现的复合偏误。偏误用例具体分布情况见表5:

表5:韩国学生这/那句偏误分布情况

可以看到,韩国学生这/那句偏误率从初级阶段的53.3%下降到高级阶段的23.3%,下降趋势明显,但高级阶段偏误率仍然较高,整体偏误率也达到33%。从偏误类别的分布看,“这/那”后续成分偏误所占的比例最高,其次为“这/那”偏误,复合偏误所占比例较低。

以下具体分析各类偏误情况。

2.2.1 “这/那”偏误

“这/那”偏误包括误代30例,遗漏2例。误代偏误共30例,主要表现为“这/那”误用为“这个/那个”。例如:

(1)但是现在我也有幸福的条件,那

·个·就是最简单的——真爱我的我父母。(初级)

(2)有的人在公寓养狗。隔壁的人不喜欢狗叫的声音。所以有的人给狗做声带手术。这·个

·是虐待动物。(中级)

(3)到处都有红花绿叶,青山绿水。所以我以后在冬天一定要去中国的南方。这

·个·不仅是我一个人的主张而且诸多的中国人也都是这样说。(高级)

据我们观察,在指称人或物时,“这个/那个”主要用于外指,不常用于篇章回指,例(1)中的“那个”修改为“那”更符合表达习惯;回指上文陈述时,书面语篇一般用“这/那”,而不用“这个/那个”(方梅,2016),例(2)、例(3)中的“这个”应修改为“这”。

根据我们的了解,韩语中的“이(这)”“그、저(那)”常和依存名词“것”组合,构成“이것”、“그것、저것”用来指称,而单独的“이、그、저”只具有指示作用,不具有称代作用。韩国学生可能是受母语依存名词的影响,将“这/那”和量词“个”的组合等同于韩语中“이”、“그、저”和依存名词“것”的组合,从而造成了这类偏误。

遗漏偏误共2例。用例如下:

(4) 他说自己的手机号码,××××××××。星期一我给打电话,可是∧不是他的手机号码。(初级)

(5)每个国家发展的顺序是首先教育,以后发展技术,技术发展引起经济发展,∧是经济发展的一种模式。(高级)

例(4)应在“∧”处添加“这”或“那”回指前文出现的号码,通过“这/那”的回指可以使句子的表义更加清楚,易于理解;例(5)应在“∧”处添加指示代词“这”,用以回指上文陈述,这样可以避免句子的结构冗长,使语句的表达更富有层次性和连贯性。

2.2.2 “这/那”后续成分偏误

“这/那”后续成分偏误包括冗余13例,遗漏18例,错序10例。

冗余偏误共13例,主要表现为“是”的冗余,冗余的“是”均出现在“是+动/形”结构中。例如:

(6)下课以后我们一起去新街口买东西。这是很有意思。(初级)

(7)我学汉语完之后我想在中国生意。陆续学习汉语还工作,这是·真好!(中级)

(8)她是我的英雄,我也希望成为那样的人,但这是太难,因为把所有的欲望都得丢掉。(高级)

副词“是”用在谓词性成分前,可表示确信或肯定的语气,相当于“的确、确实”的意思。以上3例“是”出现在动词和形容词成分前,结合上下文看,不满足副词“是”出现的语用条件,应将“是”删除。其他如“的”的冗余:“我没去过中国,这是第一次的。”例句中“第一次”后的“的”冗余。

遗漏偏误共18例,包括“是”的遗漏(10例)、“的”的遗漏(2例)以及副词“就”或“才”的遗漏(6例)三种情况。

“是”的遗漏偏误举例如下:

(9)我们美好的友谊永远继续下去,那∧肯定的!(初级)

(10)自己做的菜比在小吃部做的好吃得多,这∧因为我们自己用新鲜的蔬菜、好的食品,倒进对我们没有过敏的调料。(中级)

(11)阿宝长得很胖,一点儿战士的气氛也没有,但是龟还是选他为龙的战士。这对中国最好的功夫老师,师父,实在∧不能接受的现象。(高级)

以上三例均遗漏了“是”。例(9)为“是……的”结构中的“是”遗漏;例(10)连词“因为”前遗漏“是”;例(11)是名词性短语前遗漏“是”。

“的”的遗漏偏误举例如下:

(12)为动物的生活,我们应该保护自然、保护动物。这都是为人类的生存非得做不可∧。(中级)

(13)这样一来,就会影响到现在的孩子,夫妻之间的感情,从而影响到丈夫的工作,那可是她最不愿意∧。(中级)

以上两例需在“∧”处添加结构助词“的”,以使其前面的谓词性短语变为名词性短语。

“就”或“才”的遗漏偏误举例如下:

(14)……还有我喜欢中国人。中国人很勤。努力学习汉语以后我希望在韩国的贸易公司。这∧是我想学汉语原因。(初级)

(15)子女长大后,跟他人的关系有问题,而且他们不敬重自己的父母。所以父母应该当朋友而老师。父母爱地教孩子,孩子爱地敬重父母,这∧是父母与子女的好关系。(中级)

(16)可是副作用也不能避免了,这∧是很多方面的污染问题,空气、水质、白色、噪音污染等等。(高级)

例(14)是一篇学生作文的最后一句,是总结性说明,应在“∧”处添加“就”;例(15)在指出父母与子女的负面关系后,指出积极的关系应该如何,需在“∧”处添加“才”表示强调;例(16)中的“这”回指“副作用”,“这”的后续成分是进一步对“副作用”作具体的阐释性说明,应在“∧”处添加“就”。这类偏误是由于韩国学生对副词“就”与“才”的篇章功能缺乏认识。

错序偏误共10例,主要表现为“是……的”结构中修饰性的介词短语(4例)和副词性成分(6例)的错序,通常是应该出现在“是”前的介词短语或副词性成分出现在了“是”后。例如:

(17)我想一想,现在为什么我在中国?这是对我很有意思的。(初级)

(18)到中国来我发现随便过马路的人和随便开车的人有很多,显得很乱,很危险。可交通事故发生率不如我们国家高。这是到底怎么回事?(中级)

(19)韩国的男孩有一个义务,是当兵。这是在韩国任何人都免不了的事情。(高级)

以上3例中“到底”“对我”和介词短语“在韩国”应该调整到动词“是”之前。这类偏误说明韩国学生对汉语语序,特别是状语在句中的位置还缺乏足够的认识。

2.2.3 复合偏误

复合偏误共15例,包括“误代+遗漏”(10例)和“遗漏+遗漏”(5例)两种类型。例如:

(20)我有大梦想。那个∧是当韩国政府的高官。(初级)

(21)我的名字也是奶奶起给我的。善用是为了生儿子的名字。这样∧长大以后我才知道的。(中级)

(22)对小王来说,他是个知道道理的人,不过上个星期天他没来我们班的活动,背信弃义我们,∧真的∧不可思议的事情。(高级)

例(20)“那个”应修改为“那”,回指“大梦想”,同时应在“∧”处添加副词“就”;例(21)“这样”应修改为“这”,回指上文陈述,“∧”处应添加动词“是”;例(22)第一个“∧”处应添加“这”,回指上文陈述,同时第二个“∧”处应添加动词“是”。

复合偏误是“这/那”偏误和“这/那”后续成分偏误共同构成的偏误类型,“这/那”和“这/那”后续成分偏误在前文已介绍,复合偏误中的“这/那”或“这/那”后续成分偏误仅有一种情况在前文中没有出现,就是体词性指示代词误用为谓词性指示代词,如例(21)所示。这类偏误共出现2例。

3.结语

本文以中介语理论为背景,基于30万字韩国学生作文语料,对韩国学生这/那句的习得情况进行了考察。主要结论如下:

第一,韩国学生这/那句句首“这”“那”的不对称性较汉语母语者显著,这可能是韩国学生母语迁移所致。

第二,这/那句的语义功能上,韩国学生“解释”使用比例较高,“评议”使用比例较低;句法实现形式上,“是+名”使用比例较高,“是+动/形”“动/形”使用比例较低。

第三,这/那句偏误率较高,偏误类型包括“这/那”偏误、“这/那”后续成分偏误,以及“这/那”与后续成分共同构成的复合偏误。

这/那句并非传统意义上句型、句式或句类,而是结合了部分形式特征,主要从篇章组织功能的角度尝试划分出来的一类分句和句子的总称。从对外汉语教学的立场来看,这/那句综合了以往较为零散的语言点,用一定的形式特征和篇章功能予以统摄,有利于学生以语用为导向,在比较中较系统地掌握相关语言点。因此,我们认为可以在学生具备一定的语言基础后,尝试引入这/那句的概念,将这/那句的语法教学和篇章教学结合起来。