国际援助与国际移民

——基于OECD对华援助的动态面板分析

2020-04-02卢晨,陈颂

卢 晨,陈 颂

(厦门大学嘉庚学院 国际商务学院,福建 漳州 363105)

一、文献综述

国际劳动力移民一直以来都是全球化的重要表征之一。其中,从中低收入国家向高收入国家的移民人口数量占世界移民人口总量的约80%,而部分OECD成员国的移民存量达到甚至是超过总人口的10%(OECD,2017)。根据OECD《国际移民报告2017》的数据,在经历了2007年发生的全球性经济危机导致的短暂性移民输入下滑之后,前往OECD国家的国际移民数量在2014年再一次回到了经济危机发生之前的水平,达到约430万人。其中,来自中国的移民人口数量比例最高,达到了10%,也就是说每10个前往OECD成员国的移民之中就有1人是中国人,远高于排在第二位的印度(4.4%)(OECD,2015)。很显然,中国国际移民群体已经成为世界上最大的海外移民群体(王辉耀,2015)[1]。

随着我国对外移民数量的不断增长,很多学者从不同角度分析了出现这一国际移民流动的经济原因及其对本国经济与贸易的影响(綦建红、鞠磊,2008[2];范兆斌、杨俊,2015[3];夏敏、卢春龙,2016[4])①,但是针对国际移民与国际援助的研究却是从近年来才开始得到关注且文献相对有限(Berthelemy et al.,2009)[5]。针对二者关系的探讨主要集中于以下问题:国际援助到底是促进还是抑制了从发展中国家向发达国家的国际移民?一种观点认为,国际援助将会促进国际移民。根据Faini和Venturini(1993)[6]对希腊、葡萄牙、西班牙和土耳其的早期研究,认为国际援助将会有助于提高受援国及其国家内部个体的购买力,并使得移民输出国有能力支付移民所需要的成本。此外,通过利用跨国面板数据,Berthelemy et al.(2009)[5]的研究认为国际援助对国际移民具有强烈的吸引效应,并因此带来移民人口的增加。首先,受援国所接收的援助资金将提高受援国国内的收入水平并因此提升劳动力国际输出的动力。其次,更多的援助还有利于提升援助国在受援国国民心中的吸引力。因为以美国为代表的传统OECD-DAC成员国通常都对受援国的政治环境(例如民主化建设等)及经济绩效提出条件,因此通过这种受援国与援助国之间的互动,有利于援助国良好的民主形象在受援国的建立与传播,并因此更容易带来受援国民众向援助国的劳动力移民。而且,更为频繁的互动也为受援国前往特定援助国减少了移民的不确定性与风险。上述援助和移民之间的互补关系也得到了Clemens和Postel(2017)[7]的认可。

而另一种观点认为,国际援助并不会带来移民数量的增长。Lanati和Thiele(2017)[8]的实证研究就认为,国际援助与国际移民之间存在着负相关关系,而且这种负相关即使是针对最贫穷的受援国也成立。作者因此认为,援助资金的输入对受援国带来的预算约束的缓解效应在移民的决策过程中并不具有显著的影响。此外,Vogler和Rotte(2000)[9]以德国为移民输入国开展的分析认为,随着受援国由于援助而带来的经济增长和该国人民生活水平的改善,以及越来越多的就业机会得到创造,会抑制该国个体向其他国家的迁移。而且,援助国在对受援国实施经济援助的同时,通常都要求受援国开展政治方面的治理要求。受援国政府治理水平的提高则可以在以下两方面对移民起到抑制作用:第一,政府治理水平的提高可以带来受援国民众对本国政府的信心;第二,政府治理水平的提高同时也意味着输出国政府可以开展更为有效的移民输出管理,以限制本国国民流出本国国境(Clemens,2014)[10]。基于上述逻辑,有部分学者和国际机构认为有必要增加对欠发达国家的援助以抑制这些国家向援助国的经济移民(Stalker,2002[11];Lowell和Findlay,2006[12];OECD,2008[13])。

近年来,有关国际援助与国际移民关系的实证探讨不断深入。Ugarte和Verardi(2010)[14]的实证研究认为,尽管技能型移民的确受到双边援助的吸引效应及援助金额带来的预算约束弱化的积极影响,但这种积极影响并不适用于非技能型移民。与此不同的是,Gamso和Yuldashev(2017)[15]的研究则对国际援助进行了细分,认为经济和社会援助将会导致受援国更高的移民率,因为此类援助对于那些潜在的移民者而言提供了移民所需要的经济条件。同时,旨在改进政治发展状况的国际援助则会带来受援国的低移民率,因此类援助提高了受援国政府的管理能力,并减少了受援国诸如贪腐、人权歧视等诱发本国国民移民他国的不利因素。

综上所述,现有文献中针对国际援助与国际移民的关系并没有得到统一的认识。与此同时,现有文献所分析的还是以发展中国家总体样本为主,针对某个单一国家的分析还不多——唯一的例外是Vogler和Rotte(2000)[9]以德国为移民输入国开展的分析。考虑到中国在过去很长一段时间都是国际援助资金的主要接受国之一,同时也是国际移民的输出大国,考察两者之间的互动关系对于深入理解中国劳动力跨境转移具有重要的意义。此外,现有针对国际援助与国际移民的分析主要是站在受援国立场考察,而缺乏从援助国立场考察援助资金作用于国际移民输入的机制与渠道。

二、理论机制分析

国际援助与国际移民之间的相互关系主要体现在直接效应和间接效应两个方面,具体说明如下:

首先,就直接效应而言,国际援助的开展提升了援助国的国际地位,使其在受援国潜在移民的移民目标国选择上具有优先作用。换句话说,国际援助对于国际移民具有直接的吸引作用。援助国的援助行为对于援助国的整体国际形象的提升具有重要的作用,尤其是在受援国内部。不论是以资金形式、实物形式,还是无形的技术援助,援助国的援助行为都正面作用于本国在国际社会的影响力。诸如《联合国千年宣言》及世界贸易组织所提倡的“促贸援助”倡议都对国际援助和经济发展的正面意义进行了多方面的宣传。这种宣传在很大程度上帮助援助国树立起作为负责任的国际社会成员的正面国家形象,并提升了援助国在国际社会的影响力,而这种国际影响力的提升将有助于受援国的潜在移民者将援助国作为主要的移民目标国。

其次,受援国通过与援助国在实际援助业务交接,尤其是诸如援助项目及技术援助和教育援助的相互交流过程中,受援国可以更好地了解并学习援助国的相关技术与能力,诸如医疗水平的提升及语言的习得等。而这些能力的获取一方面有助于潜在移民者更好地获取援助国国内的资讯(包括法律制度、语言习惯、劳动力结构、签证政策等),减少移民过程中的信息不对称问题;另一方面,这些能力的获取无疑将有助于缓解潜在移民者在移民目标国内生活初期在文化融合、社会交际等方面所受到的压力。上述两方面的作用对于受援国潜在移民者将援助国作为移民目标国的选择上具有强化作用。

最后,受援国的潜在移民者向援助国的国际移民除了取决于上述来自国际援助的直接影响之外,当然还受到援助国内部环境的影响。援助国作为移民目标国,其对国际移民的影响自然也受到援助国对于吸收国际移民的开放程度、劳动力市场活跃程度及政府效率等方面的诸多影响。一个有着更高开放程度的国家,尤其是受援国与援助国之间具有更强经济贸易往来的国家,将更有助于强化援助对受援国劳动力移民的吸引力。因此,援助国的内部经济环境及政治环境,将无疑会对援助行为和潜在移民者的跨国流动过程起到重要的调节作用。

三、实证模型与数据描述

(一)实证模型

移民重力模型(migration gravity equation)是根据国际贸易学的引力模型衍生得到的,用于分析国家之间移民形成和影响因素的主流模型。根据Sjaastad(1962)[16]和Borjas(1989,1994)[17-18]的观点,移民被看作是人力资本投资,因为移民大都流向那些预期会带来较高收入的国家和地区。根据上述理论,很多学者都提出了针对国际移民的引力模型,也就是移民取决于供给因素(push factor)——移民输出国的人均收入及人口数量等其他特征,以及需求因素(pull factor)——移民输入国的人均收入及政治状态等国家特征。原有的关于国际移民的实证研究都表明,上述两个方面的作用将共同对国际移民带来显著影响。为了考察国际援助与国际移民之间的关系,根据Berthelemy et al.(2009)[5]和Beine et.al.(2016)[19]的研究思路,本文构建如下包含双边国际援助的引力模型:

migit=c+α1aidit+∑βiXit+εij

(1)

其中,i表示各援助国,t表示年份,migit表示OECD各援助国接收的来自中国的移民人口数量,aidit表示各OECD成员国向中国的国际援助金额,Xit表示控制变量,εit为误差项。考虑到劳动力的跨境转移具有一定的时间滞后性,因此我们将因变量的滞后项引入模型中,得到如下修订版的回归模型:

lnmigit=c+α0lnmigit-1+α1lnaidit+∑βiXit+εij

(2)

如前文所述,本文主要研究目的之一在于考察援助国内部环境如何作用于国际援助与国际移民的相互关系,因此本文使用援助国的开放程度、援助国与受援国的经贸活跃度、援助国的经济治理水平、政治制度环境4个变量来度量不同援助国的政治与经济差异,分别将其与国际援助的数量做一个交互项,进行分类回归,以更好地分析上述变量的调节效应,即国际援助更有可能在什么类型的国家中更好地发挥其对国际移民的吸引作用。

(二)变量解释与数据来源

1.被解释变量

本文以中国向各个援助国的移民数量作为被解释变量,数据源自OECD International Migration Database。根据数据完整性的需要,我们选择了21个OECD成员国作为中国移民输入国:澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、日本、韩国、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、英国和美国。上述国家占当年中国向OECD成员国总移民数量中的比例高达97.5%以上,能够基本反映中国向这些国家的移民情况。但是,该数据库并没有提供上述所有样本国家的所有年份的数据,因此我们选择使用UN数据库对其进行增补。尽管UN数据库所提供的数据是每5年为一个统计周期,但是该数据库恰好提供了2000年为时点的世界各国移民存量数值。因此,我们就可以据此利用OECD数据库中的移民流量数据核算出存量数据。本文选择使用移民的流量数据而不是存量数据作为因变量,因为那些存量概念上的移民人口其实已经在援助发生以前就已经在目标国生活,因此对这一部分已经实现了移民的人口而言,很难认为对其移民行为构成影响。

2.解释变量

中国接收的来自OECD上述成员国的援助数据来自OECD-DAC数据库。根据该数据库信息,OECD对中国的ODA援助总额从1998年的32.87亿美元逐步减少到2015年的14.90亿美元(以2005年为基期计算的不变价美元)。其中,上述21个成员国几乎在所有的年份中都占据了80%以上的比例。

图1揭示了在本文研究样本期间中国向OECD移民的总数及同期中国接受的来自OECD成员国的援助总额。从图1可以看出,中国接收的国际援助资金在21世纪最初几年一直保持在高位,而从2005年开始出现连续减少的趋势。但与此同时,中国对外移民人口数量却呈现出不太一样的特征。21世纪最初几年,对外移民人口数量上升趋势明显,而在2007年金融危机发生之后急剧减少,而后开始出现波动性小幅上升。

图1 中国向OECD的移民总数与接受的来自OECD的ODA援助金额

3.控制变量

为更好地考察国际援助对国际移民的影响,需要对影响国际移民的其他控制因素进行有效度量。如前文所述,影响国际移民的力量来自援助国和受援国之间的国家特征差异。首先,一个非常符合直观的判别是受援国与援助国之间在经济发展水平上的差异构成了作为低收入国家的受援国人口向经济发展水平相对较高的高收入国家的转移。两个国家之间在收入层面的差异主要是通过两个国家的人均GDP的比率值来表示(人均GDP数值都是以2010年不变价美元为度量指标)。受援国与援助国之间的特征差异还体现在国家开放度方面。我们使用传统做法来度量,也就是使用上述OECD成员国的商品与服务进出口总额占GDP的比例作为指标。此外,双边移民很显然受到两国经济与贸易关系的影响。我们引入两国双边投资数据来表示经贸关系的密切度。我们使用中国接受的来自这些国家的直接投资(FDI),以及中国向这些目标国家的对外直接投资(OFDI)总额占中国GDP的比值为度量数值。

其次,有很多移民输出国和输入国自身的国家特征可能对移民输出起到激励作用。一方面,就移民输出国而言,更大的人口基数意味着存在更多的潜在移民者。鉴于进行跨国界劳动力转移的人口主要是劳动力人口,本文选择中国劳动人口数量作为中国人口基数的度量指标。当然,除了移民输出国的劳动力总量之外,已有的研究大都确认了原有的移民数量对本国潜在移民行为起到重要的示范和带动作用,即移民网络(migration network)。移民网络的重要性表现在它有利于减少移民向目标国输出过程中存在的成本(Lanati和Thiele,2017)[8]。另一方面,移民输入国的经济环境及政府治理水平对移民也存在影响。本文使用通货膨胀率来度量移民目标国的经济环境。至于移民目标国的政治环境,主要是通过政府效率指数来度量。如果目标国的政府治理水平更有效率,潜在移民者向该国移民的动机将会更为强烈。上述各个变量的数据特征如表1所示。本文所选取变量的最小值与最大值均不存在零值的情形,因此为本文后续的回归结果提供了可靠的数据基础。

表1 数据特征与数据来源

四、实证结果及分析

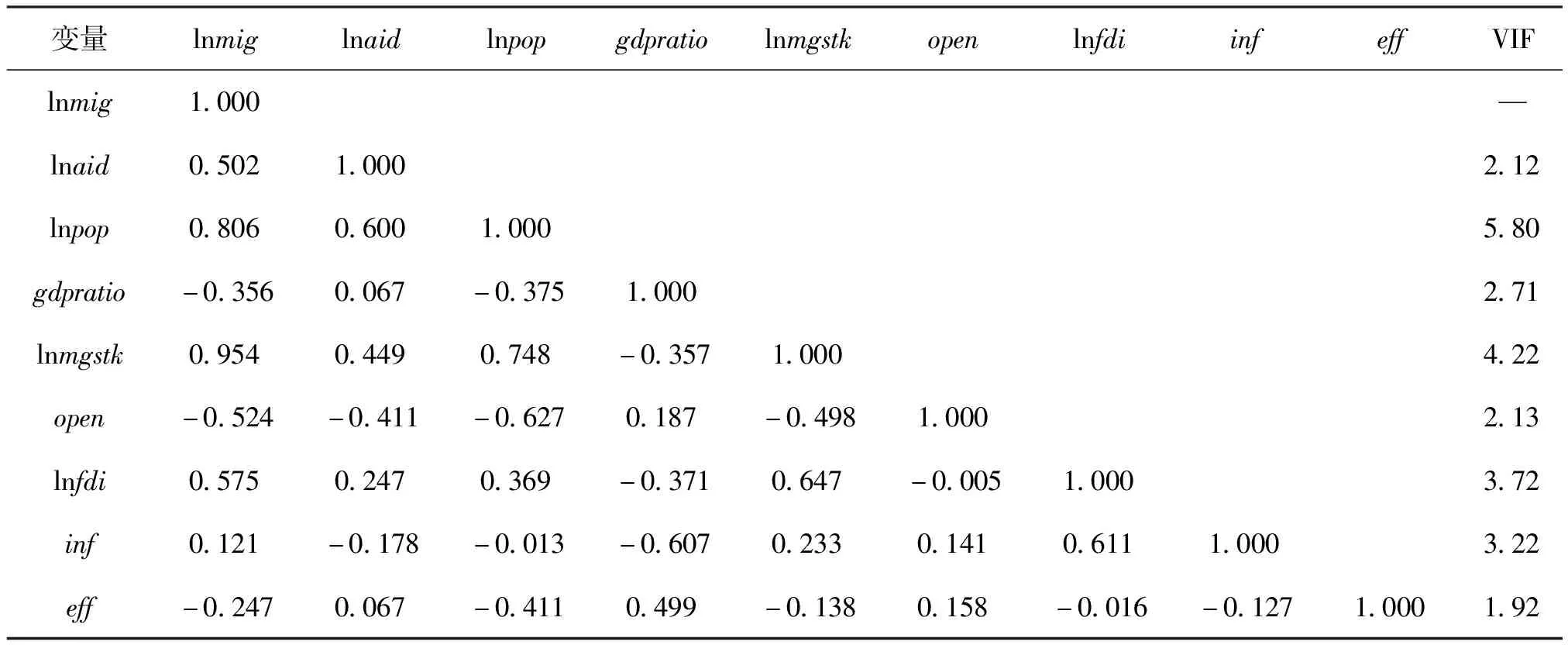

为避免多重共线性问题,对数据进行了相关系数分析和共线性检验,如表2所示。从表2可以看出,各个解释变量之间的相关系数较低,且各解释变量的VIF值都小于10(VIF均值为3.32),表明自变量之间不存在明显且严重的共线性问题。

表2 各变量相关系数表与共线性统计量

(一)不含交互项的基础模型回归结果及其分析

由于本文的计量方程中包含因变量的滞后项,导致模型不可避免地存在内生性问题。解决这一内生性问题的普遍做法是运用GMM估计方法。面板数据GMM估计方法有系统GMM和差分GMM两种。由于差分GMM是对差分方程进行估计,因此不随时间变化的变量无法得到估计,且容易受到小样本偏误的影响。相比于差分GMM而言,系统GMM同时对水平方程和差分方程进行估计,所以该方法可以利用更多的信息以提高估计效率,并使得估计结果的准确度更高(Roodman,2009[20];陈启斐、刘志彪,2015[21])。同时,在存在异质性的情况下,系统GMM估计量要比简单的IV估计量更为有效。本文接下来的分析都建立在系统GMM估计方法上。

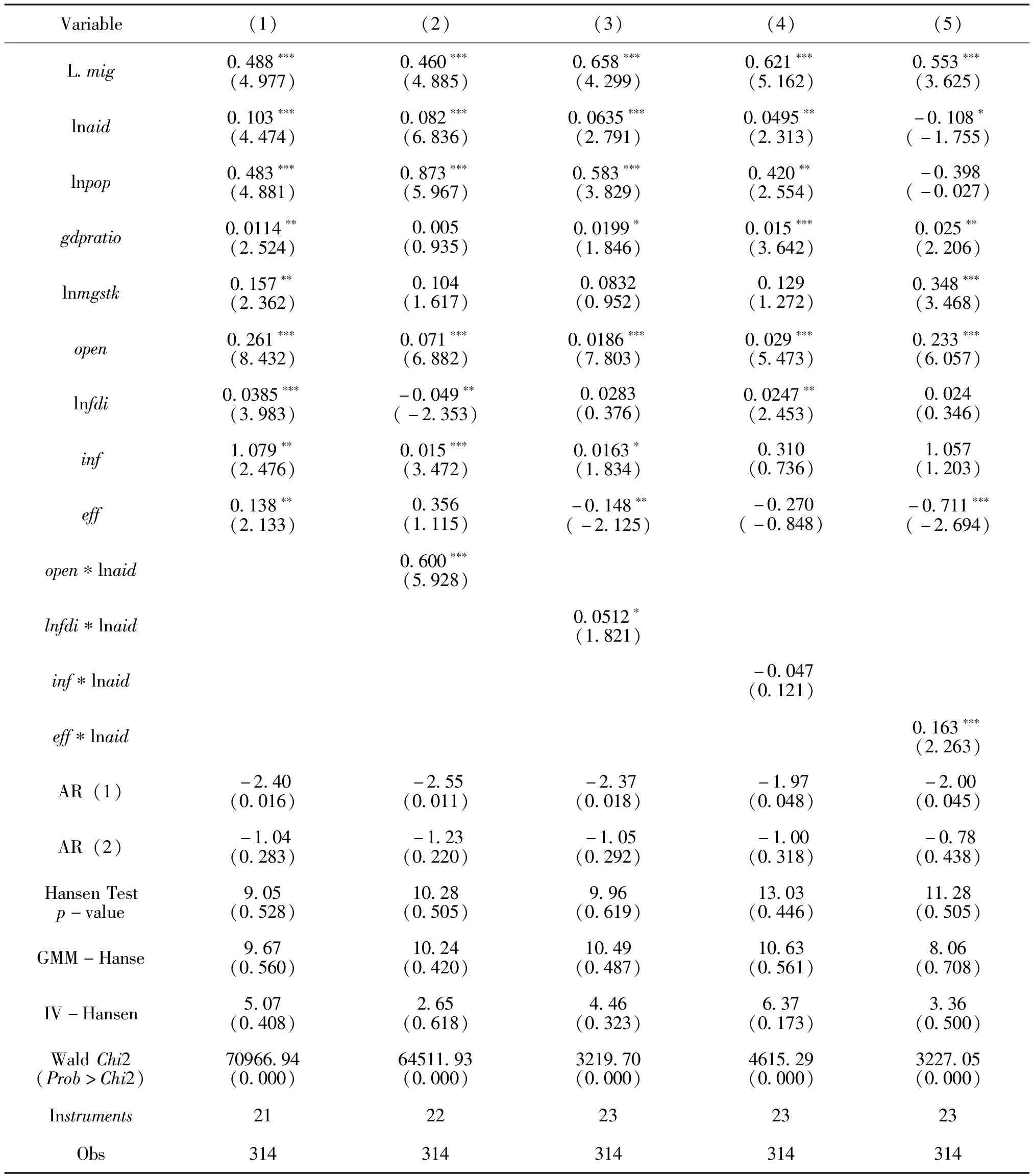

表3 国际援助与国际移民

注:括号内为估计系数的t值;“***”“**”“*”分别表示在1%、5%和10%水平下显著;自回归(AR)检验和Hansen Test检验结果的括号内为p值结果;AR(1)和AR(2)的原假设不存在一阶或二阶自相关;上述回归输出结果中省略了常数项

从表3可以看出,Arellano-Bond检验结果表明扰动项存在一阶自相关,但不存在显著的二阶自相关,表明计量模型的系统GMM估计结果是无偏和一致的,也同时意味着使用系统GMM估计方法是合适的。根据Roodman(2009)[20]的说明,GMM估计方法需要非常注意工具变量个数的选择,通常其个数不应该高于截面数量。为此,本文对IV式工具变量的处理统一使用了differ选项。同时,由于样本数量有限,本文在开展系统GMM分析过程中使用“collapse”选项来减少工具变量的个数。由针对GMM变量和IV变量的Hansen test的p值可知(p值都大于0.15),计量模型通过了工具变量有效性的检验,也就是说,工具变量的选择是合理的。同时,计量模型的F统计量都强烈地支持模型的设定。这为本文提供了可靠的参数估计结果。

表3的(1)至(4)给出的是将open、lnfdi、inf和eff逐一引入模型的回归结果。上述结果表明,向中国的国际援助输出对于吸引来自中国的国际移民存在正面且显著的作用。同时,上述变量的引入并不改变国际援助对国际移民的正面影响。表3的结果还可以看出,移民目标国与中国在人均收入方面存在的差异构成了影响移民流入的显著因素(0.0114,p<0.01),也就是说,移民输入国和输出国之间经济发展水平差异越大,对移民的吸引力也越高。表3中的第(5)列出的是同时考察所有变量时的回归结果。其结果表明,移民输入国的国家特征(开放程度、投资活跃度、经济治理水平、政治治理水平)都对国际移民流动带来了显著的正面作用,即开放程度越高且双边投资规模越大的援助国对国际移民输入具有更强的吸引作用,同时更好的经济治理和政治环境也对国际移民输入具有正面吸引作用。

此外,从表3的回归结果还可以看出,L.mig的系数值均在1%的显著性水平下为正值,也就是说,当期的国际移民受到前一期国际移民数量的显著正面影响。这一结果恰好体现了移民流动不仅仅是个体行为。单一个体移民活动除了包含自身的跨国界流动之外,还包括将家属、亲人接到移民输入国的持续性行为。同时,表3的回归结果还表明,移民流量显著地受到原有移民存量的影响(系数值为0.157,p<0.01)。这一结果的逻辑在于,原有移民数量的多寡构成了移民网络的活跃程度的一种近似度量:移民网络越发达,在海外的移民者对潜在的母国移民者的吸引能力及信息传播能力就越大。华人社会网络的存在,能够帮助新移民者在较短时间内了解移民输入国的法律和文化,并帮助新移民者获得在移民输入国所需要的信息及生存技能,缩短了新移民者迅速融入移民接收国的时间,从而在一定程度上对移民的跨国界流动起到了正面的吸引作用。

为提升上述回归结果的可信度,本文进行了稳健性检验。鉴于DAC数据库所提供的援助数据具有两种不同的统计口径:一种是净值,另一种是总值。在本文上述回归中所使用的是总值(gross disbursement)。为了确保上述回归结果并不依存于本文所使用的特定样本数据,本文同样考察了以ODA净值(net disbursement)作为自变量时的回归。从表3第(6)列所示结果可以看出,尽管以净值度量的国际援助对国际移民的影响数值略低于第(5)列的结果(0.076<0.103),但是该回归系数值依旧在1%的显著性水平上为正值。同时,人口对国际移民数量的影响也依旧在5%的显著性水平上为正值。除此以外的其他解释变量的回归结果也没有在系数符号方面存在显著差异,因此,我们可以判定本文实证分析得到的结果是稳健有效的。

(二)包含交互项的扩展型模型回归结果及其分析

为了更好地分析国际援助对国际劳动力转移的主要影响机制,本文采取构建交叉项的方式考察国际援助与援助国开放度、双边经济活跃度、经济治理水平及政治管理效率四方面的交互影响。在构建包含交互项的回归模型中,为了更好地规避由于交互项的引入可能引起的共线性问题,本文对交互项所包含的两个变量都取中心化之后的数值再进行变量相乘。

为了更好地与不包含交互项的基础模型的回归结果做比照,表4中的第(1)列重复列出了不包含交互项情形下的回归结果,而第(2)至(5)列给出的则是在使用相同GMM估计方法条件下得到的针对不同交互项的回归结果。由于本文使用交互项方法来度量调节变量的影响作用,因此需要首先对每一个调节变量的有效性进行检验。表3中第(1)至(4)给出的结果表明,当把每一个调节变量作为自变量引入模型时,每一个新增自变量都通过了显著性检验,同时都并不显著改变原有自变量的系数值及显著性水平。因此,我们可以确认将oepn、lnfdi、inf和eff分别作为调节变量来考察其对lnaid自变量的影响是合理的。

表4 国际援助促进国际移民的影响机制

注:括号内为估计系数的t值,“***”“**”“*”分别表示在1%、5%和10%水平下显著;自回归(AR)检验和Hansen Test检验结果的括号内为p值结果;AR(1)和AR(2)的原假设是不存在一阶或二阶自相关;上述回归输出结果中省略了常数项

从表4包含交叉项的回归系数可以看出,整体而言,援助国的不同国家特征对国际援助如何作用于国际移民具有显著的差异。从表4的第(2)列的结果可以看出,援助国的整体对外开放程度对移民的吸引作用显著为正值(系数值为0.071),同时,在将其作为交互项引入模型后,这一正面吸引作用会得到进一步强化(系数值为0.600)。移民输出国所获得的援助资金及受援国的开放程度对于移民输出具有显著的影响。对于移民者而言,在经济层面上更为外向与开放的援助国意味着更大的包容性与接受度。同时,更大的开放度也就意味着较低的移民成本及移民之后较高的就业预期,而上述这些都对移民的流入具有吸引作用。

从第(3)列的结果可以看出,援助国与受援国的双边合作关系会正向作用于国际移民从受援国流向援助国,同时包含交互项情况下的结果也同样显示为正值,尽管这一显著性水平不太高。这一结果说明,双边经济交往更为紧密的国家之间的援助活动,将更有可能存在频繁的国际移民流动。因为,越是经贸来往更为密切的国家越具有更为透明与公开的资讯渠道。而随着国际援助活动的开展,这一透明度将会得到有效提高并使得潜在移民者更好地认知移民目标国的包括法律、社会、文化及政治制度,等等,从而提高潜在移民者前往这些国家的可能性,同时也减少了移民前往特定援助国的不确定性与风险。此外,从第(4)列和第(5)列中可以看出,援助国的经济治理能力和政治治理能力都对移民具有正面的影响,但是前者的影响并不显著(系数值为-0.047),较低的通胀率意味着较高的经济治理能力。特别值得注意的是,从第(5)列可以看出,援助资金的输入对于移民具有负面效应(-0.108),而当这一援助活动与本国的政治治理能力相交互之后,其影响系数则显著为正值(0.163)。这一结果表明,对于移民者而言,移民目标国的政治风险是其开展移民过程中非常重要的考量因素。当援助国的政府管理能力较高时,该援助国的国际援助活动将更显著地带来劳动力的输入。

五、结论与政策建议

本文利用2000—2015年OECD对我国的国际援助与中国向OECD各国的国际移民数据,采用动态面板GMM估计方法,对我国接收的国际援助如何影响我国对外移民进行了实证研究。研究结果表明,国际援助对我国向援助国的国际移民起到了正面的促进作用。通过使用交互项方法对援助国的国内环境与双边经贸关系对其实施的国际援助的影响因素进行研究,我们发现:①援助国的对外开放程度越高,且与受援国的经济与贸易联系越强,国际援助对国际移民的促进作用就越明显;②援助国国内的政治与经济环境条件对国际移民而言是重要的,尤其是良好的政府管理效率能够更显著地提升其对国际移民的吸引力。

本文的结论为正确认识国际援助所具有的正面作用,尤其是对于我国积极利用国际援助以实现人才兴国战略提供了启示。首先,原有关于中国劳动力,尤其是高端劳动力输出问题的理解更多地是从移民者个人经济利益的角度来考察。本文的研究则认为,移民输入国在国际社会开展的国际援助活动同样有助于宣传其促进贫穷国家经济增长的正面形象,进而吸引潜在移民的流入。鉴于此,我国在开展国际援助过程中,在进一步加大援助数量并改进援助质量的同时,需要主动做好国际援助的宣传工作,让中国的国际援助更能够深入人心并获得国际社会的认可,以实现援助所具有的综合影响。其次,有必要拓展对中国国际援助的意义的认识。事实上,我国开展的国际援助对我国在人才全球化流动的过程中吸纳来自全世界的人力资源具有重要的战略意义,这将为我国经济长期发展奠定人才基础。同时,继续保持开放的国家姿态将有助于更好地实现将国际援助输出与国际移民人才输入的正面作用。第三,为了更好地实现全球人才的积累,我国在积极开展国际援助活动的同时,应该积极构建有利于人才输入的国内政治与社会条件,以更好地发挥援助输出对国际人才输入的促进作用。

注 释:

①更多关于移民与贸易之间关系的研究文献及其评述,参见刘庆林,张诚:国际贸易与国际移民关系研究述评,《经济学动态》,2009年第2期,第126~130页。