不同开发模式红色旅游景区与核心旅游社区共生发展差异研究

——以革命老区梅州蕉岭县为例

2020-04-02

(华南师范大学 地理科学学院,广东 广州 510631)

与其他旅游方式相比,红色旅游因其“红色”内涵和“旅游”形式的有机结合[1],造就了多组合开发模式的红色景区。相关学者将我国红色旅游的开发模式概括为:以红色旅游资源和绿色旅游资源相结合开发的“红绿结合模式”;以红色革命遗址与名胜古迹、历史建筑进行搭配的“红古结合模式”;以红色歌谣、红色戏曲等演出与红色旅游结合的“红色演出模式”;具有革命意义与教育意义的纪念馆、展览馆、博物馆、故居等大量革命遗迹和历史文物的“博物馆模式”;以红色旅游文化节为主要展现形式的“旅游节庆模式”;以红色文脉和氛围为背景进行开发的“红色主题公园模式”;具备参与性、挑战性、教育性、知识趣味性于一体的“体验参与模式”[2];以红色革命遗址与乡土建筑、民间文化与民俗生活结合在一起的“红土结合模式”[3]。

目前已有较多学者对红色旅游目的地进行了研究,但从共生理论角度出发,对红色旅游景区的开发、保护与所在社区的发展两者之间的关系研究尚处于萌芽阶段。近年随着国家对红色旅游发展的重视程度不断加强,在红色旅游目的地所处的共生环境中,旅游景区与其周边核心社区作为“零距离”紧密互动的两个单元,势必拥有着特定的共生关系。但目前红色旅游资源的开发保护与所在核心社区发展之间存在景区繁荣发展,社区明显滞后的不同步状况。那么,不同开发模式的红色景区(景点)与其核心社区之间的共生关系及发展的差异体现在哪里?本研究选取革命老区广东梅州蕉岭县重要的5处红色旅游景区及其所在的5处核心社区为案例,从社区居民对景区社区共生关系的感知评价并结合对景区管理者的访谈内容进行了初步研究,辨析不同景区与社区组合的共生发展差异之处,以期引起业内人士对该问题的关注。

1 相关研究述评

1.1 旅游共生

1984年,Peter F Stringer首次将生物学领域中的共生概念引入到旅游领域中,提出旅游研究要注意以人为本,从而达到社会心理与旅游研究的共生[4]。但总体来看,国外学者对旅游共生关注较少,主要强调旅游产业与环境[5]、其他产业[6]之间的共生概念探讨,旅游共生的相关研究成果主要出自国内。2001年,钟俊首次提出旅游共生是在一定环境条件下,旅游地区内或区际间的相关主体出于对整个(或局部)市场的预期目标和总体经营目标的意愿而采取的一种合作经营方式[7]。共生单元在一定共生环境下产生的不同组合方式和行为模式称为共生模式。共生模式即“共生关系”,依据行为方式,可分为对称互惠共生、非对称互惠共生、偏利共生和寄生关系,其中“对称互惠共生”是旅游共生的理想行为模式;从组织程度看,可分为一体化共生、连续共生、间歇共生和点共生,其中“一体化共生”是旅游共生的最佳组织模式。学者将这些模式运用到乡村旅游[8]、旅游企业[9]、生态旅游利益主体[10]的研究中,但对红色旅游这一主题形式的共生研究不多。

1.2 红色旅游共生

目前学界在红色旅游共生的研究中尚未有权威定义。许春晓等综合了广义与狭义概念,指出红色旅游共生发展主要表现在具有公益性质的红色旅游景区(点)及其基础设施对相关共生主体的带动作用上[11],并发现区域中心城市与红色景区知名度较高的乡村地区存在两级分化发展,缺乏互动合作的现状,并对城乡互动型红色旅游区在相似或互补的资源、空间接近性、交通便利性、政治或文化联系、旅游服务设施、旅游者对区域的认知程度等方面进行了探讨,提出以政府为主、市场为辅,完善协调机制从而实现对称互惠一体化共生[12]。此外,存在从共生环境、共生界面[13]、共生模式等角度[14],以及产业、区域、管理、利益分享、文化和产品等角度[15]出发探讨了红色旅游共生发展路径,还有通过构建红色旅游绩效评价体系[16]为红色旅游共生发展的定量研究提供了思路。总的来看,红色旅游共生研究主要集中在对旅游目的地的时空联系、区位优势、资源互补、市场情况、政策支持等有利条件和制约因素的梳理基础上。大多数研究从共生单元、共生界面、共生环境和共生机制上进行定性分析[17],少部分定量分析旅游目的地间共生发展问题[18],且数据来源多为宏观经济数据。旅游目的地间共生是基于众多利益主体在充分考虑自身利益基础上的一种决策,利益是共生形成的基础动力[19]。对旅游目的地而言,共生利益其中之一的考察途径是共生主体决策生成机理层面,考察旅游目的地各类主体对共生获利的认知水平而确定共生发展的行为[20]。社区居民作为重要的共生主体之一,对红色旅游目的地在社会建设与文化效益[21]、基础设施与资金投入、政策支持[22]等方面较为看重,因此从居民认知角度考察红色旅游景区与当地社区的共生发展问题是很重要的。

1.3 旅游社区与景区共生发展

旅游社区是指在旅游目的地、旅游风景区周边与旅游活动关系较密切的社区。根据旅游参与的密切程度,可区分为核心区、邻近区和外围区[23]。当前西方的社区发展理论体系已较完善,研究领域逐渐扩大,而社区发展理论在我国起步较晚,大多数研究都是在新农村建设和城市规划层面开展的[24]。我国学者重点对旅游社区的发展模式、经济结构[25]、空间结构[26]、居民增权[27]、参与发展的差异性[28]等方面开展了相关研究。在旅游社区与景区共生发展方面,主要涉及景区—周边社区的共生理念[29],社区—景区共生模式的内涵、演化过程与模式构成[30],共生冲突[31]等方面,以及社区不同主体之间的互动共生关系[32]。多年来研究大多以生态旅游、民族旅游景区与社区关系分析为主,缺乏对革命老区红色旅游景区—社区之间共生关系的定性与定量相结合的分析与判别。

2 案例选择与研究设计

2.1 案例选择

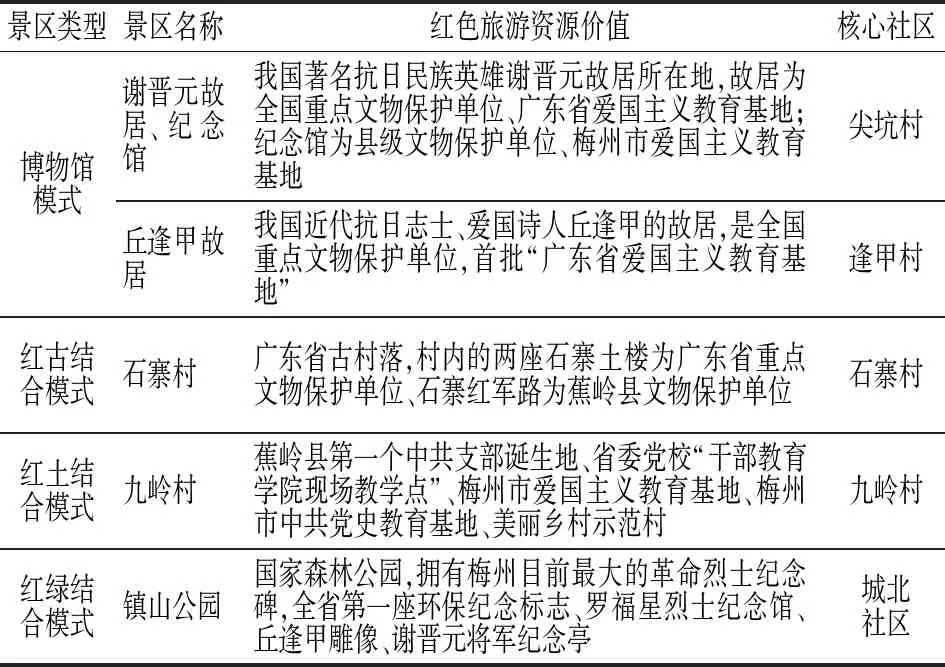

蕉岭县原为中央苏区县,红色资源丰富,是广东省梅州市红色旅游旅游资源的重要组成部分。从表1可知,蕉岭县红色旅游资源主要为新民主主义革命至建国时期的革命遗址、遗迹,纪念馆,革命人物为主的“博物馆”模式景区,并结合了古村落、美丽乡村、干部教育学院现场教学点和国家级森林公园等多种旅游资源整合发展的“红古结合模式、红土结合模式、红绿结合模式”景区。蕉岭县红色旅游景区与核心社区之间存在着紧密的联系,较多居民在旅游参与中发挥了重要作用,在当地的市场知名度较高,存在着共生关系。因此,确定该县5处红色旅游景区与其核心旅游社区等为研究区域,探究景区与社区之间的共生。

表1 蕉岭县红色旅游景区及周边社区概况

注:根据调研整理。

2.2 研究设计

在参考相关文献[33]的基础之上,结合本研究需要,设计调查问卷。问卷分为两部分:①社区居民与红色旅游景区之间共生发展感知量表,主要包括经济共生、社会共生、文化共生和心理共生四大维度。经济共生主要指社区居民在景区发展过程中参与旅游服务并获得经济效益,提高了居民的生活水平,包括居民收入、游客数量、设施完善等;社会共生是指景区发展促进了社区居民的社会交往和景区与社区的融合,包括社区关系、居民生活、社区利益、居民消费观念等;文化共生是指景区发展增强了居民对旅游资源的文化认同,从而促进景区与社区的和谐相处,包括包括文化认知、文化氛围和知名度等;心理共生是指居民因景区发展而产生自豪感和满足感,并参与到景区旅游的相关工作中,包括分享景区知识、保护景区意愿和参与景区发展等。问卷选项采用李克特5点量表赋值(1=完全不同意,5=完全同意)。②受访者个人基本信息,主要包括性别、年龄、受教育程度、收入、户籍与职业状况等项。

鉴于问卷调查法因标准化要求和量表计分而存在“削足适履”式的缺陷[34],本研究采用对社区居民和景区管理者进行深度访谈与直接观察法调研,以便对居民的认知态度做进一步的印证和判别。

3 实证研究

3.1 问卷发放与数据收集

问卷调查于2018年6月进行预调研,效果与预测大致相同,因此保留所有题项。2018年7—8月,在蕉岭县5处红色旅游景区与核心社区中通过偶遇抽样和深度访谈结合的方法,在确定受访者为调研社区居民的情况下,进行问卷调查和访谈。调查期间,共发放调查问卷520份,回收问卷516份,回收率99.23%。剔除无效样本后,最终获得有效样本500份,有效问卷率96.90%。

3.2 实证分析

调查样本分析:从性别上看,除逢甲村外,其他社区被访者男性人数超过55%;从年龄分布来看,石寨村60岁以上的被访者数量占30%,城北社区18—40岁的超过50%;从受教育程度来看,被访者为专科及以下学历的人数超过50%,尤其是逢甲村与尖坑村分别超过了82%、79%,而城北社区的被访者本科及以上学历的人数占比达到45%;从户籍来看,城北社区80%的被访者为非农户,其他社区超过65%的被访者为农户;在职业方面,以务农人员、工人、服务人员和专业人员为主,城北社区因处于城区,虽然在户籍上有部分为农户,但从事的职业都为非农职业;在收入方面,除城北社区被访者人均年收入水平超过1.5万元外,大多数被访者的个人年收入低于1.5万元,见表2。

表2 居民问卷调查样本人口学特征

注:专业人员是指教师、科研人员、律师、医生等。

3.3 景区与社区共生发展分析

本文首先运用SPSS软件首先对问卷中13个题项进行信度与效度分析,发现Cronbach′s α系数为0.759,信度较好,KMO值为0.861,巴特球形值为881.596,p值为0.000(表3),且各维度量表的α值都满足大于0.6的条件,说明问卷结构效度较好,设计合理。其次,在满足齐次性分析的基础上进行方差分析,并采用多重比较分析下的LSD法对不同景区的核心社区居民对各共生维度感知的均值进行两两比较,分析不同维度下各社区居民对景区社区共生发展的感知差异。

表3 问卷信度与效度分析

经济共生:在经济共生方面,有“收入增多、游客增多、设施完善”3项满足齐次性要求,因此对这3项进行方差分析。方差分析结果显示(表4),城北社区和九岭村的平均值最高,标准差相对较小,体现出该两处社区居民对经济的共生感知程度较高,且选择分散程度较低;其他3处社区居民的感知结果则相反。

我们将城北社区、九岭村分别与尖坑村、逢甲村和石寨村进行两两比较,发现差异最大的一组为石寨村与城北社区,最小的是逢甲村与九岭村(表5)。在“收入增多”方面,石寨村与城北社区差异最大,九岭村与逢甲村差异最小。城北社区所属镇山公园的旅游开发为社区居民带来了切实的收入,而石寨村虽然拥有土楼等重点保护文物,但难以给石寨村村民带来较大的经济效益;在“游客增多”方面,逢甲村与城北社区差异最大,尖坑村与九岭村差异最小。值得注意的是,尖坑村虽然在收入方面与九岭村差异较大,但在吸引游客方面与九岭村的差别较小,反映出谢晋元故居(纪念馆)的旅游吸引力尚可,但在经济效益上欠佳。在“设施完善”方面,差异最大的一组是城北社区与逢甲村。位于城区北部的镇山公园,由于基础设施与旅游服务设施配套较完善,且居民与游客可共享共用,提升了社区公共服务水平;差异最小的是尖坑村与逢甲村,丘逢甲故居与谢晋元故居(纪念馆)仅有几栋单体建筑和内部的陈列品作为游客观光和体验景区的吸引物,在吃、住、购方面的旅游体验较差,居民既没有在景区开发后享受到健全的设施配备,也很难获得从旅游发展中带来的经济效益,揭露出“博物馆式”红色旅游景区与核心旅游社区的“割裂”现象。

表4 经济共生方差分析

注:*p<0.05,**p<0.01,表5—11同。

表5 经济共生事后检验(多重比较)分析

社会共生:在社会共生维度,有“社区关系密切、丰富居民生活、维护社区利益、消费观念转变”四项满足齐次性要求,因此对该四项进行方差分析。结果显示(表6),城北社区居民有关社会共生的感知的均值最高,感知强度最大,答案分散程度较低,体现出居民对镇山公园与其核心社区在社会共生方面较为融合,基本持肯定态度。感知强度最低的是尖坑村与逢甲村,该两处社区居民对景区社区的社会共生感知较差且答案分散程度较大。

表6 社会共生方差分析

对社会共生维度进行多重比较,发现城北社区、九岭村分别与尖坑村、逢甲村和石寨村的差异较大(表7)。“社区关系亲密、丰富居民生活”方面,差异最大的一组是城北社区与逢甲村。镇山公园在红色旅游开发过程中,重视对外宣传推广,与政府、当地居民、社会组织一起众筹建设了革命烈士纪念碑、谢晋元将军纪念亭等红色旅游吸引物,并积极与蕉岭县各中小学展开红色研学教育合作,传承红色文脉与革命精神,因此与周围的行政中心、文化广场、中小学等共同构成了城区居民重要的公共活动空间。这些举措促进了城北社区居民对本地红色文化的学习和理解,促进了社区认同感的形成,推动了社区共同体的发展,发挥出较强的社会效益。相比之下,位于偏僻山村的丘逢甲故居,基本上是丘先生的后人在进行景区的维护与管理,虽然是全国重点文物保护单位,但丘逢甲故居管理者的工资与福利补贴差强人意。在该村的发展规划中,并未将这一重要的文化资源与周围片区进行联合开发,缺乏配套的商业设施和文化宣传活动,社区内部缺乏文化氛围,居民整体的认同感不足。差异最小的一组是九岭村与城北社区。九岭村采取“党组织+公司(合作社)+基地+党员+贫困户”模式,多元主体共同参与到客家红文创体验中心的建设中,精心打造红色教育课程,对居民进行红色知识讲解与宣传,并与周围乡村社区联动开发示范村,注重民俗文化与红色资源的结合,鼓励社区居民参与旅游开发,吸引了较多的游客到访,让居民和游客看得见美景、留得住乡愁[35]。在“维护社区利益”方面,差异最大的一组是九岭村与尖坑村。在开发村中项目时,九岭村村委时刻注重维护村民利益,在土地征用、生态保护、社区治安和拆迁安置等方面均作了妥善安排,将因占用耕地而带来的损失降到最低;而尖坑村在谢晋元故居(纪念馆)建成后,仅在景点周围进行建设,与社区居民生活区形成隔离,在一定程度上限制了居民生活空间与活动范围。在“消费观念转变”方面,城北社区与尖坑村的差异最大。城北社区居民身处商业氛围较浓的城区,他们的消费观念在一定程度上受到外来游客的影响而超前;尖坑村村民在谢晋元故居(纪念馆)开放后,并没有在经济上明显获益,使得居民消费观念相对保守。

表7 社会共生事后检验(多重比较)分析

文化共生:在文化共生维度,有“加深居民文化了解、社区文化氛围浓厚、知名度提高”三项满足齐次性要求,因此对这三项进行方差分析。结果显示(表8),城北社区居民有关文化共生感知的均值最高,高于其他4个社区,可见城北社区居民认为他们与镇山公园在文化共生方面较融合;有关文化共生感知程度较低的是尖坑村和逢甲村。

表8 文化共生方差分析

通过对文化共生维度的多重比较分析,发现城北社区、九岭村分别与尖坑村、逢甲村和石寨村的差异较大(表9)。在“加深文化认知”方面,城北社区与逢甲村的差异最大。镇山公园在开发过程中强调文化工程建设,在乡贤名人的资助下,建立了丘逢甲陈列室、罗福星烈士纪念图书馆、蕉岭法刚博物馆等多处公益性文化服务设施,举办了红色文化节、电影展播等多种主题活动,强化了周边居民对民族优秀文化和外来文化的认知;在对丘逢甲故居的开发和宣传过程中,开发者并未做更多的公共文化策划与宣传,没有创造出文化衍生产品,导致居民并没有对红色文化和客家传统文化产生兴趣。在“文化氛围浓厚”方面,差异最大的一组是城北社区与尖坑村。镇山公园的开发与建设过程中,依托9个植物功能景观带与5大红色旅游景点相结合,营造出了森林生态文化与红色文化和谐共存的氛围,城北社区居民还参与到景区举办的党建知识问答、红歌比赛等红色文化宣传活动中去,增进了居民之间的情感交流;尖坑村仅依靠村委班子和景区管理者难以举办像样的文化活动,居民无法受到浓厚的红色文化熏陶和精神鼓舞。在“知名度提高”方面,城北社区居民与尖坑村居民的感知差异最大。这主要源于景区发展所带来的文化影响力的提升。谢晋元故居(纪念馆)在景区还没有建成以前知名度已经较高,但由于景区可进入性较差,加之镇山公园有不少有关谢晋元将军的宣传介绍,导致内容丰富、交通便利的镇山公园成为外来旅游者必去的旅游节点,而尖坑村则逐渐沦落为“1小时”景点,甚至没有被纳入游客的行程。

表9 文化共生事后检验(多重比较)分析

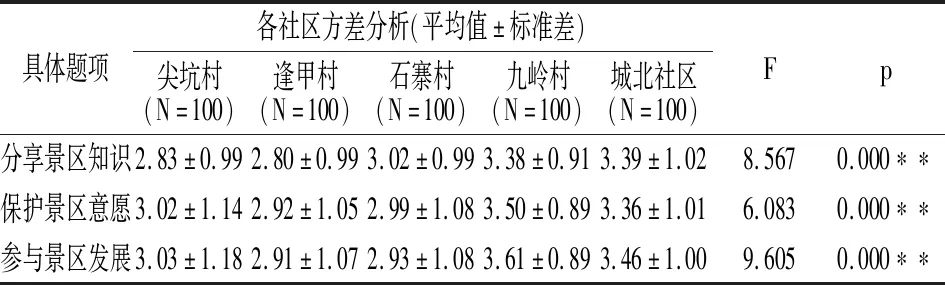

心理共生:心理共生维度有“分享景区知识、保护景区意愿、参与景区发展”三项满足齐次性要求,因此对该四项进行方差分析(表10)。总体来说,九岭村的居民对心理共生的感知均值基本高于其他四个社区,答案分散程度较低,可见九岭村与社区居民合作发展乡村旅游的模式促进了社区居民自豪感和荣誉感的迸发。

表10 心理共生方差分析

对心理共生维度进行多重比较发现,城北社区、九岭村分别与尖坑村、逢甲村和石寨村的差异较大(表11)。在“分享景区知识”方面,城北社区与逢甲村的差异最大。镇山公园联合县政府部门、志愿者团队等社会组织所开展的旅游培训讲座,使城北社区居民能充分了解景区的开发背景、建设理念和文化内涵。当地居民有着较强的意愿和兴趣为外来游客分享和讲解当地文化,这对景区宣传和居民自身素养的提高均有裨益;逢甲村居民虽然对游客的到来表示欢迎,但他们认为最了解景区渊源和历史的人不是自己而是景区管理者,因此参与分享景区知识的意愿并不强烈。在“保护景区意愿,参与景区发展”两方面,差异最大的为九岭村与逢甲村。九岭村在实现乡村振兴的过程中形成了强大的集体意识,社区生态环境提高与居民生活质量提升使居民对社区的保护与参与发展的意愿非常强烈。作为省、市、县三级党建培训基地,对九岭村的保护和发展得到了当地政府及相关部门的大力帮扶,这无疑增强了九岭村居民对发展红色旅游的认同感和自豪感;而逢甲村在乡村发展过程中并没有将产业振兴与旅游发展相结合,居民对红色景区内涵的认同感并不强烈。

表11 心理共生事后检验(多重比较分析)

(续表11)

(I)分组(J)分组 分享景区知识 保护景区 参与景区发展 差值LSD-TP值差值LSD-TP值差值LSD-TP值石寨村九岭村-0.360-2.5920.010∗∗-0.510-3.4770.001∗∗-0.680-4.5940.000∗∗城北社区-0.370-2.6640.008∗∗-0.370-2.5230.012∗∗-0.530-3.5810.000∗∗九岭村城北社区-0.010-0.0720.9430.1400.9550.3400.1501.0130.311

4 结论与建议

本文研究得出以下结论:①以镇山公园为代表的“红绿结合模式”景区,凭借优质的生态和红色旅游资源、完善的服务设施、优越的区位条件和类型多样的红色文化宣传活动,带动了景区和社区的全面发展。社区居民对景区的认同和参与促进了景区与社区之间的良性互动,在经济共生、社会共生和文化共生三个维度均表现最优,表明他们在红色旅游发展过程中,正处于非对称性互惠共生条件下的一体化共生向正向对称性互惠共生条件下的一体化共生模式转变。②以九岭村为代表的“红土结合模式”景区,依托红色旅游资源和乡土资源打造出了党建培训、农业科技、文化体验为主的产业基地,带动社区居民增收致富,居民对旅游资源的开发与保护有较高的认同感。虽然景区的发展速度快于社区发展速度,但两者在经济、社会和心理三个维度的共生程度较好,达到了非对称性条件下的连续共生。③以石寨村为代表的“红古结合模式”景区,将红色旅游资源与古村落资源相结合进行旅游开发,对社区发展具有一定带动作用,社区与景区之间存在一定的共生关系,总体上处于偏利共生条件下的间歇共生。④以尖坑村和逢甲村为代表的“博物馆模式”景区,依托名人故居提高了社区的知名度,但景区与社区之间的联系较少,存在间断时间点上的互促关系,处于偏利共生条件下的点共生状态。

针对不同开发模式的红色旅游景区与核心社区的共生发展差异,提出以下建议:①“红绿结合模式”景区要提高交通可达性,依托优质生态环境,发展生态与康养旅游;定期举办红色文化演出与体验活动,扩大对外影响力;树立“大社区”观念,加强与周边社区的联谊活动,进一步丰富居民的日常生活,强化居民的社区共同体意识;吸纳当地居民在园林、环境、卫生等方面参与景区的管理与旅游服务,提高社区居民的参与率。②“红土结合模式”景区要进一步提高可进入性,加强宣传,开拓“互联网+”的营销渠道;抓住重大历史事件等机遇,依托红色文化培训基地的打造,争取各层级重大会议的落地,开发会议旅游功能。③“红古结合模式”景区要注重保护传统村落的原真性,打造乡村民宿,开发传统村落风情游;整合周边红色旅游资源,建立红色教育实践基地和爱国主义教育基地,打造“重走红军路”、“吃一碗忆苦红军粥”和攀爬、穿越、探险等多种体验项目;加强旅游的深度开发,开发亲子游、研学游和党政团体游等。④“博物馆模式”景区要注重提高社区居民的参与程度,健全社区参与机制和利益分配机制;重视文化的传承与保护,围绕当地传统民俗文化的特色,培养乡村名匠,传承古老工艺,让居民更多地参与旅游发展,分享发展旅游带来的收益。可将乡村观光、示范性农业园作为带动社区整体发展的抓手,开展多种形式的乡村旅游,打造“红色旅游+”的共生型旅游模式[36];完善交通基础设施建设,利用英雄故地的知名度,打造本地的旅游品牌,为社区发展注入新的文化内涵。