亚洲柑橘木虱成虫和5龄若虫在感染黄龙病的柑橘上的取食行为及获菌效率比较

2020-03-30乌天宇张旭颖GeorgeBEATTIE岑伊静

乌天宇, 张旭颖, George A. C. BEATTIE, 岑伊静,*

(1. 华南农业大学昆虫生态研究室/华南农业大学柑橘黄龙病研究室, 广州 510642; 2. 南方日报, 广州 510000;3. School of Science and Health, Western Sydney University, Penrith, NSW 2751, Australia)

柑橘黄龙病(huanglongbing)是当前全球柑橘产业上最重要的传染性病害,有亚洲种、非洲种和美洲种,其病原菌分别为‘CandidatusLiberibacter asiaticus’ (Clas)、‘CandidatusLiberibacter africanus’ (CLaf) 和‘CandidatusLiberibacter americanus’ (CLam),分布在亚洲、南北美洲、大洋洲和非洲近50个国家和地区,并且有不断蔓延的趋势(Bové, 2006; 江宏燕等, 2018)。黄龙病可以侵染几乎所有柑橘类植物,发病初期树冠上有少部分新梢叶片黄化,呈现明显的黄梢或斑驳黄化症状,随后病梢下段枝条和树冠其他部位的枝条陆续发病(Batooletal., 2007; 吴定尧, 2010)。黄龙病造成植株寿命减短,果实产量锐减,果品质劣,严重时导致植株死亡,引起巨大的经济损失(Bové, 2006, 2014)。亚洲柑橘木虱Diaphorinacitri属半翅目(Hemiptera)扁木虱科(Liviidae),我国原称为“柑橘木虱”,是黄龙病最重要的媒介昆虫,因此研究其与黄龙病菌之间的互作关系对防止病菌传播十分重要。

刺吸电位(electrical penetration graph, EPG)技术是一种用来研究刺吸式口器害虫在寄主植物上刺探和取食行为的电生理技术,能够准确记录昆虫口针在植物组织中的刺探行为和位置,并将口针在植物组织内的取食活动转化为一种可见的电信号(Tjallingii, 1978, 1985; 姜永幸和郭予元, 1994)。Bonani等(2010)和杨成良等(2011)最早利用EPG技术对柑橘木虱的取食行为开展研究,确定了取食波形与其行为之间的关系。柑橘木虱产生8种主要的取食波形,依次为非刺探波(np波)、路径波(A, B和C波)、D波、韧皮部分泌唾液波(E1波)、韧皮部被动吸食波(E2波)以及木质部主动吸食波(G波)(杨成良等, 2011)。寄主感染黄龙病显著影响木虱成虫的取食行为,而且随寄主发病程度的加深,成虫开始刺吸时间显著推迟,并会在韧皮部分泌更多的唾液(E1时间延长)以及减少在韧皮部取食(E2时间缩短)等(Cenetal., 2012)。另外,对成虫在病树嫩叶、成熟叶和老叶上的取食比较研究发现,在嫩叶上出现C波(路径波)的时间显著长于在成熟叶和老叶上,而出现E2波(韧皮部吸食波)的时间明显比在成熟叶和老叶上短。此外,木虱在嫩叶上出现E波(韧皮部分泌唾液波E1波和E2波时间之和)和G波(木质部吸食波)的比例最低,说明在嫩叶上的适应性较差(Luoetal., 2015)。Wu等(2016)使用EPG记录了带菌柑橘木虱成虫在健康酸橘上取食24 h的传病过程,发现单头取食24 h后的传病成功率为22.6%,成功传病个体的最短取食时间为88.8 min,最短韧皮部分泌唾液(E1波)时间仅为5.1 min。George等(2017)用EPG比较了木虱成虫在嫩叶和成熟叶的叶面、叶背的取食行为,发现韧皮部吸食(E2波)时间在成熟叶上显著短于在嫩叶上,在叶面显著短于在叶背,推测为韧皮部周围的纤维质厚壁组织可阻止成虫取食;随后,George等(2018)又比较了木虱成虫以及4和5龄若虫取食行为的差异,发现若虫的取食量显著多于成虫,获菌率显著高于成虫。本实验利用EPG技术比较木虱成虫和5龄若虫在感染黄龙病寄主上的取食行为和获菌效率的差异,并研究了寄主感染黄龙病对5龄若虫取食行为的影响,进一步揭示木虱的取食行为与传病的关系,为通过干扰木虱取食而减少黄龙病传播提供依据。另外,也对病原、昆虫、寄主植物三者之间互作关系提供重要的生物学信息。

1 材料与方法

1.1 供试材料与仪器

1.1.1供试植物:健康酸橘Citrusreticulatacv. Sunki来自广东省博罗县柑橘研究所,全部植株在EPG实验前均通过qPCR检测呈黄龙病阴性。移栽1个月后,长出嫩叶进行EPG实验。

黄龙病酸橘:将华南农业大学柑橘黄龙病研究室繁育的沙糖橘Citrusreticulatacv. Shatangju的病芽嫁接到健康酸橘上使其感染黄龙病,待酸橘显症后摘除病芽,并通过qPCR检测呈黄龙病阳性。

1.1.2供试虫源:不携带黄龙病菌的柑橘木虱采自华南农业大学九里香植株上,转移到网室内盆栽健康酸橘树上繁育多代,经抽样检测确定不携带黄龙病菌,选择成虫和5龄若虫进行实验。

1.1.3仪器与试剂:EPG信号放大器(荷兰Wageningen大学昆虫实验室研制的Giga_4直流型),附带银胶、铜钉、铜丝、金丝、数字转换器(DI_720, DATAQ Instruments)和分析软件Stylet v01.20_111011;法拉第笼,使用铝合金与铁砂网制作,长×宽×高=120 cm×40 cm×80 cm;实时荧光PCR仪TP800(TaKaRa, Osaka, 日本)。

无水乙醇(99.5%分析纯)(天津市富宇精细化工有限公司);TIANGEN血液组织DNA提取试剂盒(广州维宁生物科技有限公司);OMEGA植物DNA提取试剂盒(广州飞扬生物工程有限公司);qPCR引物 (英竣生物工程公司合成);Bioscience qPCR MasterMix (SYBR Green)(广州莱德尔医疗仪器科技有限公司)。

1.2 柑橘木虱刺吸电位测定

测试柑橘木虱成虫和5龄若虫在感染黄龙病酸橘植株和健康植株上取食的刺吸电位,每天上午9点开始记录,记录时间为10 h,成虫和若虫分别重复测试40头。刺吸电位测定在室温下进行,昆虫与电极连接方法参照汤清波等(2011),正式实验之前将木虱进行2 h饥饿处理,然后用导电性银胶将金丝粘到木虱胸部背面中央,粘连好后,静置片刻以保证木虱可以正常活动和取食。由于木虱偏好在柑橘叶片背面中脉取食,故将叶片翻转并固定,之后将昆虫电极连入EPG设备,植物电极则插在土壤中,整个装置置于法拉第笼中以屏蔽外界电磁波的干扰,待木虱适应、稳定后启动电脑记录软件。

1.3 柑橘木虱DNA的提取

使用TIANamp Genomic DNA Kit试剂盒单头提取柑橘木虱成虫或若虫的DNA,步骤参考其说明书。获得的DNA样本使用紫外分光光度计检测其浓度,将提取的DNA放入-20℃冰箱中保存备用。

1.4 植物组织DNA提取

采用OMEGA公司E.Z.N.A.TM植物试剂盒提取,步骤参考其说明书,获得的DNA样本使用紫外分光光度计检测其浓度,将提取的DNA放入-20℃冰箱中保存备用。

1.5 柑橘木虱获菌效率的qPCR检测

EPG实验结束后,将每头柑橘木虱单独放置在装有75%酒精的0.5 mL离心管中保存用于qPCR检测,得到获菌效率。实时荧光PCR的引物设计参考Li等(2006)文献报道设计的HLB asf/HLB asr引物对。使用Bioscience qPCR MasterMix(SYBR Green染料法)对柑橘木虱体内的柑橘黄龙病菌16S rDNA片段进行qPCR扩增,以确定柑橘木虱体内携带病菌的情况。按说明书条件配好反应体系,并设置反应条件,之后放入Rotor-Gene RG-3000孔反应板上,打开配套运行软件Rotor-Gene 6,反应结束后,保存文件用于确定其对应的柑橘木虱或植物是否带菌。

1.6 数据分析

EPG波形判断方法参考Bonani等(2010)和杨成良等(2011)对亚洲柑橘木虱EPG行为波形定义。本研究重点比较以下4种波形:

(1)C波:表示木虱在寻找取食位点,其口针在表皮与维管束的细胞间隙中穿刺;

(2)G波:表示木虱在木质部主动吸食,口针位于胞外木质部内;

(3)E1波:表示木虱在向韧皮部筛管分泌水溶性唾液;

(4)E2波:表示木虱在韧皮部被动吸食。

使用PROBE 3.4 软件(荷兰瓦赫宁根大学)记录EPG实验波形,并按选取的参数对记录的波形进行分析。将得到的数据用SPSS 11.0 for Windows软件进行统计分析,使用独立样本t检验(independent samplest-test)方法分析不同实验组木虱波形数据。

2 结果

2.1 柑橘木虱成虫与5龄若虫在感染黄龙病的酸橘上EPG特征参数比较

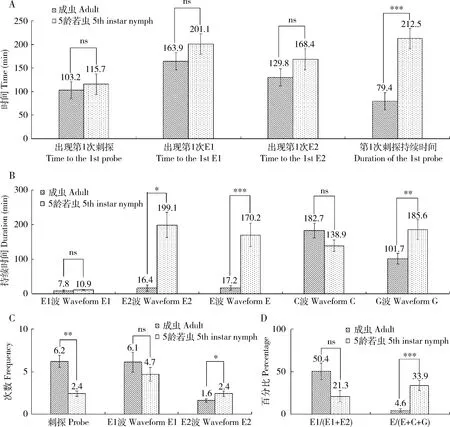

实验分别得到柑橘木虱成虫35头、5龄若虫32头有效重复的数据。成虫与5龄若虫都在2 h内第1次对感染黄龙病的酸橘叶片刺探(第1次刺探时间),在随后的1 h左右时间寻找到韧皮部筛管分泌唾液(第1次韧皮部分泌唾液时间),且分泌唾液时间(韧皮部分泌唾液总时间)相对很短,并开始持续取食韧皮部营养成分(第1次韧皮部被动取食);另外,成虫与若虫在病树叶片上不取食的平均总时间(非刺探总时间)分别为315.5和188.5 min,而木虱口针进入叶片表皮组织在薄壁组织穿刺寻找取食位点过程(路径波C总时间)分别需要182.7和138.9 min,但两组数据差异都没有达到显著水平(P>0.05)(图1: A, B)。结果表明成虫与5龄若虫在寻找到病叶取食位点的过程没有显著差异。

图1 柑橘木虱成虫和5龄若虫在感染黄龙病的酸橘上取食EPG特征参数比较Fig. 1 Comparison of the EPG characteristic parameters between adults and the 5th instar nymphs of the Asian citrus psyllid Diaphorina citri feeding on Citrus reticulata cv. Sunki infected with huanglongbingE1波Waveform E1: 韧皮部分泌唾液Phloem salivation; E2波Waveform E2: 韧皮部被动吸食Phloem ingestion; E波Waveform E: 韧皮部阶段Phloem phase (E1+E2); C波Waveform C: 路径波Pathway phase; G波Waveform G: 木质部主动吸食Xylem ingestion; E1/(E1+E2): 韧皮部分泌唾液时间Duration of phloem salivation/韧皮部阶段时间Duration of phloem phase; E/(E+C+G): 韧皮部阶段时间Duration of phloem phase/(韧皮部阶段时间Duration of phloem phase +路径波时间Duration of pathway phase+木质部主动吸食时间Duration of xylem ingestion). 图中相同类型数据差异显著性均运用独立样本t检验进行检验。The significance of difference between data within the same series was tested by the independent samples t-test. nsP>0.05; *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001. 图2同The same for Fig. 2.

但是,5龄若虫比成虫在病树第1次刺探持续时间要长(图1: A),两者分别为212.5与79.4 min;韧皮部吸食时间(E2)要更久(图1: B),分别为199.1和16.4 min;木质部吸食时间(G波总时间)也要更长(图1: B),分别为185.6和101.7 min。这两组数据差异都极为显著(P<0.01),说明若虫吸收营养物质的时间显著长于成虫。

另外,5龄若虫比成虫在病树刺探次数显著减少(P=0.002),若虫在10 h内刺探2.4次,而成虫刺探了6.2次。虽然5龄若虫韧皮部吸食(E2波)次数多于成虫,但这两者之间的韧皮部分泌唾液(E1波)次数差异未达显著水平(P>0.05)(图1: C)。成虫分泌唾液时间占韧皮部总刺吸时间的比例[E1/(E1+E2)]要稍多些,但两者之间并未达到显著差异水平(P>0.05);但5龄若虫韧皮部总刺吸时间占总刺吸时间比例[E/(E+C+G)]显著高于成虫(P<0.05),这说明在同等时间内若虫对韧皮部取食的需求量比成虫要更大(图1: D)。

2.2 柑橘木虱成虫与5龄若虫在感染黄龙病的酸橘上吸食后获菌效率比较

经qPCR检测,5龄若虫在感染黄龙病的酸橘嫩梢上取食10 h后有37.5%(12头)携带病菌,成虫有20.0%(7头)携带病菌,若虫获菌率高于成虫。

2.3 寄主植物感染黄龙病对柑橘木虱5龄若虫取食行为的影响

实验共获得30头5龄若虫在健康酸橘上取食的波形,与30头在感染黄龙病的酸橘上取食的波形进行比较,从图2(A)可以看出,5龄若虫在感病植株嫩梢上的第一次韧皮部取食时间要显著早于在健康植株上(P<0.05),而且刺探次数、分泌唾液次数与韧皮部取食次数都要显著少于在健康植株上取食(P<0.05)(图2: C),而在分泌唾液总时间与韧皮部取食总时间上两者没有显著差异(P>0.05)(图2: B),其他波形参数也没有显著差异(P>0.05)(图2: A, B, D),说明寄主感染黄龙病使木虱5龄若虫更快地开始取食,而且更改取食位点次数变少、持续吸食时间变长,即对若虫的取食是有利的。

3 讨论

3.1 柑橘木虱成虫与5龄若虫在健康与感染黄龙病的酸橘上的取食行为及其获菌效率的差异

本研究结果表明,在相同实验时间内,5龄若虫在酸橘韧皮部和木质部取食的时间长于成虫,而分泌唾液的时间差异不显著;另外,5龄若虫在薄壁组织中的刺探次数比成虫少,但韧皮部取食次数比成虫要多(图1),说明在感染黄龙病的寄主上若虫的取食量比成虫大,该结果与George等(2018)的结果一致。一般来说,昆虫的未成熟虫态由于生长发育的需要,取食量要大于成虫,我们在饲养柑橘木虱的过程中发现成虫很少分泌蜜露,但若虫则会在短时间内分泌大量的蜜露,在嫩叶处取食的若虫会使受害嫩叶无法正常展开,造成畸形甚至枯萎掉落,而成虫则不会造成如此严重的影响。这些现象也说明柑橘木虱若虫的取食量大于成虫。与柑橘木虱不同的是,褐飞虱Nilaparvatalugens的取食量(蜜露分泌量)会随着龄期而增大,且成虫取食量要大于若虫(顾秀慧等, 1987)。

另外,本研究发现5龄若虫和成虫在感染黄龙病的酸橘上取食10 h后的获菌率分别为37.5%和20.0%,若虫明显高于成虫。George等(2018)报道,柑橘木虱成虫和若虫在带病植物上饲养42 h后,检测到58%的若虫和6%的成虫携带黄龙病菌,即若虫的获菌率接近成虫的10倍。Pelz-Stelinski 等(2010)在实验室条件下比较了木虱成虫和若虫在黄龙病病树上取食5周后的获菌率,发现若虫的获菌率为60%~100%,而成虫的获菌率仅达40%。尽管获菌率有差异,但本研究与上述两个研究的结果都证明若虫的获菌率明显高于成虫。Inoue等(2009)报道,在成虫期获菌的柑橘木虱不能传播黄龙病,在若虫期获菌则传病效率很高,达66.7%。本研究结果显示,同等时间内若虫的取食量较大,这种取食行为的差异可以解释造成两者获菌、传病效率差异的原因。

图2 柑橘木虱5龄若虫在健康与感染黄龙病的酸橘上取食的EPG特征波形参数比较Fig. 2 Comparison of the EPG characteristic parameters of the 5th instar nymphs of the Asian citrus psyllid Diaphorina citri feeding on healthy and huanglongbing-infected Citrus reticulata cv. Sunki

3.2 寄主感染黄龙病对柑橘木虱若虫取食行为的影响

本研究发现,寄主感染黄龙病对柑橘木虱5龄若虫的取食是有利的(图2)。而Cen等(2012)的研究发现,寄主感染黄龙病增加了柑橘木虱成虫取食的障碍,表现在口针到达韧皮部的时间显著延迟,分泌唾液的次数显著增加、时间显著延长、分泌唾液后不吸食的次数更多,而吸食的时间显著缩短,而且这种差异随寄主发病程度的增加而增加。可见寄主感染黄龙病对木虱成虫和若虫取食的影响并不一致,对成虫的取食不利而且影响较大,造成两者差异的原因很可能与两次测定使用的寄主叶片成熟度有关,成虫实验使用的是病苗的成熟叶(Cenetal., 2012),而由于若虫仅取食嫩梢,所以本实验是在嫩梢上进行测定。Kunta等(2014)和黄金萍等(2015)的实验结果都表明成熟叶片比嫩芽或嫩叶中的黄龙病病原菌浓度高;Luo 等(2015)的研究也说明不带菌木虱成虫在病树成熟叶取食的获菌率高于嫩叶,这可能是导致黄龙病感染寄主植物对成虫和若虫取食行为影响相反的原因之一。

钦俊德(1987)认为,阻碍昆虫取食植物最重要的是植物化学成分,其次是形态与结构。黄龙病的侵染会对植物造成不同程度的影响。Kim等(2009)研究认为,黄龙病叶片光合作用会因为韧皮部病变,产生的有机物质无法转运出去,从而引起淀粉粒积累阻塞栅栏细胞与薄壁组织。钟云等(2012)通过SSH文库建立分析发现,在黄龙病诱导下椪柑涉及抗逆防御、运输、能量代谢、光合作用等代谢途径和生理生化过程的基因表达发生变化。研究表明,体内活性氧(reactive oxygen species, ROS)是寄主植物与刺吸式昆虫互作的信号分子,而生物胁迫的一个早期反应便是ROS水平提高(Maffeietal., 2007),但调控防御反应的能力或者调节酶活性的能力在抗性和敏感植株内又是不同的(张海静等, 2012)。推测在本实验中,由于柑橘树病变而减弱了叶片对昆虫的某些防御机制,使得5龄若虫能够在病树固定位置取食,减少重新选择取食位点的次数,而由于病树嫩叶中的韧皮部阻塞还未达到影响木虱取食的阈值,所以病树的嫩叶结构并没有对5龄若虫造成取食障碍,也没有影响其对营养物质的吸收量。这个结果与Alvarez等(2007)对在健康和感染马铃薯卷叶病毒(potato leafroll virus, PLRV)的马铃薯上取食的桃蚜Myzuspersicae研究结果相似:在被PLRV感染的马铃薯叶片上取食的桃蚜,其刺探次数、F波(机械障碍波)次数和持续时间、第1次刺探至首个E波出现之间的时间都明显减少,但并未明显改变韧皮部取食的时间,作者认为在被感染的植株上,蚜虫的口针在叶片组织内移动的束缚力减弱,很可能是因为病毒的感染减弱了植物对蚜虫的抗性能力。关于病原菌、寄主植物和媒介昆虫三者之间的互作关系,尤其是病原菌对昆虫取食方面的影响都不仅仅是单方面作用引起,会受到多种内在与外在条件的影响(Cenetal., 2012; Wangetal., 2012; Palukaitisetal., 2013; Rajabaskaretal., 2014),深入的机理有待进一步研究验证。未来互作关系的研究可以从木虱带菌后基因表达水平入手,对取食有关的基因表达变化进行深入研究,从而获知木虱传播黄龙病更深层的机理。

柑橘木虱具有获菌速度快、传病效率高的特点(Luoetal., 2015; Wuetal., 2016);而且据报道,寄主植物感染黄龙病后对柑橘木虱成虫的吸引作用增强,而由于寄主染病增加了对木虱成虫的取食障碍,导致成虫转移到健康的寄主(Cenetal., 2012; Wuetal., 2015)。本研究结果说明若虫是最重要的获菌阶段,而且寄主感染黄龙病对若虫的取食有利。黄龙病-柑橘-柑橘木虱的上述关系非常有利于黄龙病的传播。因此,在生产上对柑橘木虱应该采取零容忍的策略,通过隔离种植、栽培措施、保护天敌、冬季清园、喷药保梢等途径预防木虱的发生,橘园一旦发现木虱马上喷药补救,这对阻止黄龙病的传播蔓延至关重要。