“支架”理论在英语课堂教学中的应用

2020-03-26单楠

单楠

摘 要: 本研究以“支架”理论为基础,在分析研究状况的基础上对“支架”理论在英语课堂教学的运行机制进行了分析和设计,并对实践成效进行了验证,得出了相关结论。

关键词: 支架理论 英语课堂教学 实践运用

一、“支架”理论在国内英语教学中的应用现状

二十世纪三十年代,俄国心理学家维果茨基提出“最近发展区”(Zone for Proximal Development)理论,认为学生的发展水平包括现有水平和潜在水平,二者之间的差距即为“最近发展区”,独立解决问题能力较弱的学习者的水平,在成人的指导下与能力较强的同伴的合作中可以得到提高。基于此,一些建构主义学者提出“支架”式教学概念。所谓“支架”(scaffolding),原指建筑行业中的“脚手架”,最早是由美国著名的心理学家和教育学家布鲁纳从建筑行业借用的术语,用来说明在教育活动中学生可以凭借由父母、教师、同伴及他人提供的辅助物完成原本难以独立完成的任务。在这一过程中,学生被看作一座建筑,学生的“学”是不断地、积极地建构自身的过程,而教师的“教”则是一个必要的脚手架,比喻通过教师引导和师生合作,使学生掌握、建构和内化所学的知识技能,逐渐增强学习能力,进行更高水平的认知活动。“支架”式教学一般包括创设问题情境、师生共同解决问题学生独立学习三个环节,在这一过程中支架从搭建到拆除,管理学习的任务由教师转移给学生。因此,支架式教学是在共同解决问题的活动中,教师和学生温暖、愉快地合作,教师通过提供敏感的、适当的帮助,促进学生发展;当学生技能提高时,让他们承担更多的责任,从而支持学生的自立、自治、自主、自发性。

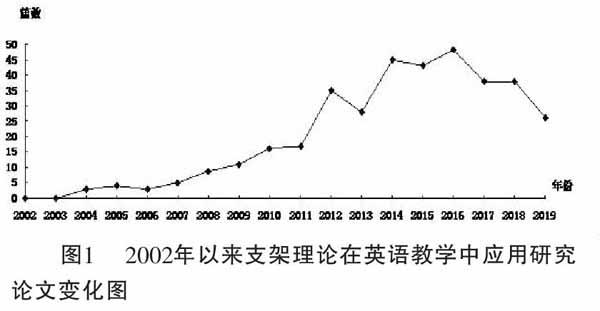

二十一世纪初,国内英语界开始关注和研究“支架”理论。为系统了国内解“支架”理论的研究现状,笔者以中国知网为样本,以“支架”理论和英语教学为关键词进行检索。结果显示,截至2019年8月,共检索到研究论文372篇(见图1)。可以从三个方面进行分析:

1.从研究发展趋势看,“支架”理论与英语教学相结合始于2002年,其后即便个别年份研究成果数量有所下滑,但总体呈攀升态势,说明“支架”理论在我国英语教学中得到持续的重视和发展。

2.从研究内容看,其中有理论引介方面的,如郑新民(2005)、牛瑞英(2007)等;有探讨“支架”理论在英语教学中应用方面的,如张雪梅(2002)、尹青梅(2007)等;也有“支架”式教学实证研究方面的,如张晓勤(2008)、彭元玲(2008),等等。

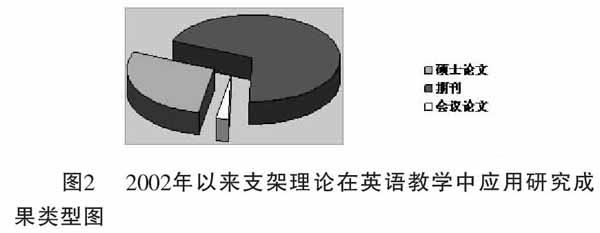

3.从研究层次看,取得省级以上专项研究基金支持的仅有5篇。从发表渠道看,硕士论文、期刊论文、会议论文分别为135篇、101篇、2篇(见图2),其中有56篇运用了教学实验、问卷调查或个案访谈等实证研究方法,占15%。

总结看,目前国内对“支架”式教学的研究呈现出“三多三少”的特点:研究数量较多,深度研究较少;一般性研究较多,高层次研究成果较少;理论研究较多,实证研究偏少。

图2 2002年以来支架理论在英语教学中应用研究成果类型图

二、“支架”理论应用于英语教学的具体设计

根据“支架”理论,教师要对复杂问题建立“支架”式概念框架,使学生在师生、生生合作中沿着“支架”逐步攀升以解决问题,学生水平在现有基础上提高,也就是穿越“最近发展区”。为探究“支架”理论如何运用于英语教学,笔者在南京特殊教育师范学院艺术学院(非英语专业)开展了教学应用研究,从实践经验看,运用过程总体上可以分为五个环节:

1.观察。观察是对学生学习意愿、状态、能力等进行查看,是支架理论教学运用的基础。教师对学生个体和整体的观察,有助于对其开展分析,定位其“最近发展区”,并据此针对具体教学任务设计适合的支架。

2.分析/评估。分析评估包括系统评价、问卷调查、测试等方式。比如在系统评价方面,可以通过建立自我评价、小组综合评价、教师综合评价、情感策略评价、形成性评价等评价体系,找出學生学习情感态度、学习策略等方面的薄弱环节,帮助学生自我反省,重新思考自己所作出的努力和达到预想的目的。在分析/评估过程中,教师不以成绩作为最终评判标准,而是通过组织有效的课堂讨论和学习活动,验证学生的学习效果。

3.捕捉/显现。通过观察和分析,教师应该形成两方面的判断:一方面对学生个体的英语能力优缺点有初步了解,掌握其能力短板,另一方面对每个小组甚至整个班级的英语能力有总体判断,定位其“最近发展区”。在此基础上,通过具体教学任务实施,及时捕捉学生在各个教学环节的状态和反应,为“支架”的设计和进入打下基础。

4.问题/“支架”。教师围绕学习主题,按“最邻近发展区”的要求创设学生有兴趣参与的、处于其最近发展区的问题情境。问题是“支架”式教学的核心,通过一个个问题的抛出和解答,学生才能逐步加深对学习内容的理解,实现学习能力和语言水平的提升。在“支架”式教学中,问题应该具备这样两个主要特征:与学习内容高度相关、学生在引导或互助下能够回答,否则“支架”就难以搭建。例如,在新视野英语教程读写教程第四册Unit2的教学中,为了帮助学生了解课文内容,教师可以在给出图片让学生讨论的基础上,提出支架式问题:(1)Who is Charlie Chaplin?(2)What is his classic figure in films and can you describe it?(3)Can you list the most famous films acted by Charlie Chaplin?通过不断设问,激发学生的学习兴趣,提示知识之间的线索。

5.干预和合作。观察、分析、显现都是服务于解决学生学习瓶颈这一目的的。在“支架”式教学中,教师设计激发学生兴趣的学习任务,为降低任务难度进行讲解、示范,向学生提示、提问,其中很重要的一点是运用主题式教学、合作式教学、任务型教学等模式,比如小组代表发言、协作学习、情景演绎等,开展师生、生生合作,并及时提供各种学习技巧支撑、评价支撑、心理支撑、活动支撑,让学生在丰富、有趣、有效的教学活动中,共享集体思维成果,实现对当前所学概念比较全面、正确的理解,最终完成对所学知识的意义建构,沿着“最近发展区”逐步攀升。

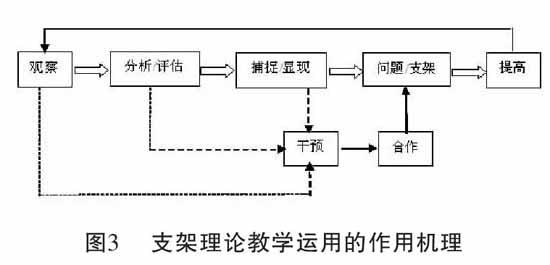

图3 支架理論教学运用的作用机理

以上五个环节的作用机理是一个复杂系统(见图3),总体看,“支架”式教学具有三个特征:第一,具有渐进式特征,从开始教学设计到教学目的达成,有客观的先后次序,但并不一定逐一出现。第二,具有交融式特征,各个环节并不是一次显现和完成,部分环节在教学过程中可以重复式、交替式出现,直到完成该环节教学任务。第三,具有循环式特征,教学目的的达成并不意味着“支架”式教学的终结,随着学生新的“最近发展区”的形成,“支架”式教学需要继续发挥作用。

三、“支架”理论教学运用的实际效果评估

为验证“支架”理论的教学运用效果,笔者开展了评估,被试对象为南京特殊教育师范学院艺术学院本科166A、165A两个班级,每班80人,共160人。主要采用书面测试的方法:

1.书面测试。对照大学英语课程教学要求,在“支架”式教学实施前后,分别组织1次书面测试。按照能力相近的原则,试卷选用大学英语四级模拟题,分值设置为满分100分,其中听力、写作均为20分,选择与阅读为60分。两个班随机确定一个作为实验班,另一个为对照班。

表1 “支架”理论教学运用前测试情况

表2 “支架”理论教学运用后测试情况

2.数据分析。对两次测试结果进行数据处理和分析(见表1、表2),在支架理论教学运用前,实验班和对照班在总分、各项均分上差别不大,标准差较为接近,可以看出英语能力基础相当。支架理论教学运用后,相比对照班,采用支架理论教学的实验班总分和项目均分均有所上升,标准差明显扩大,个别项目如阅读上升幅度较大。

四、思考与结论

在运用“支架”理论进行英语教学的实践中,笔者对这种教学模式的关键点有了较准确的把握,获得了一些有益的思考和体会。

1.教师要准确定位、发挥作用。与以往教学模式中教师作为管控者、输出者的角色不同的是,在“支架”式教学中,教师应该是学生主动探索、自我建构的过程的观察者、倾听者和支持者,通过对学习任务适宜性、学生对情境适应性等状况的了解和判断,及时提供必要的学习辅助,充分理解和支持学生的不同学习策略,帮助其实现假设。特别重要的是,教师要注意学会等待,给予学生充足的学习建构的时间和空间,不能急于干预。当学生遇到障碍时,教师要根据障碍跨越的难度及学生的能力差异,在保证原有学习活动流畅性的基础上,判断并选择合适的“支架”(包括情感关注、指导建议、讲解示范等),点明学习活动中的潜在冲突,引导学生跨越障碍。

2.“支架”的架设和撤除要及时。根据“支架”理论,教师在学生最近发展区内提供的“支架”,应当是“敏感的、动态的,与学生暂时的能力相适应,而且随着学生能力的提高,逐渐撤离”。敏感、动态、逐渐撤离的要求,说明“支架”的目的不是代替,而是注重为学生提供适宜挑战和支持环境,使学生的学习保持在最近发展区内,这一要求与建构主义理论强调的学生的自我建构发展不谋而合。教师在架设“支架”的过程中,要重视学生自我调节和独立思考能力的培养,严格将“支架”的作用限制于提供方向指引和学习辅助,当学生的能力增强后,要及时撤除“支架”,将学习自主权和管理权交给学生。

3.注意避免“支架”理论的教学局限。运用“支架”理论进行教学,有利于发挥学生的学习主动性,形成良好的师生互动和教学平衡,但任何事物都不可能尽善尽美,“支架”式教学也有局限性,其中最主要的是“支架”理论与国内教学环境并不能完全融合。因为“支架”理论的研究样本基于西方的教学环境,文化背景差异与国内较大,教学范式如何运用、有效性如何验证都需要在实践中进行检验和校准。这需要作为具体设计者的教师对教学教材、课程要求、学生能力等进行充分和细致的了解,根据教学需要有针对性地“改良”,不断总结、反思其利弊,探索出符合国内教学环境的“支架”式教学策略。

综上可以得出结论:(1)“支架”理论可以运用于英语课堂教学;(2)“支架”理论的教学运用需要把握其运作机理,结合教学需求认真设计;(3)运用“支架”理论对英语课堂教学效果有明显的强化作用,需要教师准确发挥角色作用,通过师生合作、生生合作方能达成。

参考文献:

[1]Vygotsky, L. S.. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes [M]. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

[2]L. E. Berk & A. Winsler. Scaffolding Childrens Learning: Vygotsky and Early Childhood Education [M] . NAEYC, 1995 .

[3]Nunan, D.. Second Language Teaching and Learning[M] . United States of America: Heinle & Heinle Publishers/Thomson Learning, 1999:273.

[4]White, R. & Arndt, V.. Process Writing[M] . London: Longman, 1991.

[5]张雪梅.有利于学习者会话的因素分析[J].解放军外国语学院学报,2002(4).

[6]牛瑞英.《社会文化理论和第二语言发展的起源》述介[J].外语教学与研究,2007(4).

[7]尹青梅.“支架”理论在CAI英语写作教学中的应用[J].外语电化教学,2007(2).

[8]张晓勤.运用“支架”理论实现英语阅读教学监控的转移[J].山东外语教学,2008(3).

[9]彭元玲.“支架”理论在E-learning环境中的应用研究[J].四川外国语学院学报,2008(1).

[10]张灵贤.基于建构主义支架理论的高中英语写作教学[D].上海:上海师范大学,2009.

本研究为江苏省哲学社会科学外语教学研究专项课题“基于支架理论的外语PBL(Project-based Learning)教学行动研究”(项目编号:2016SJA740002)阶段性成果。