我国制造业精益管理战略分析及粤港澳大湾区建设的思考*

2020-03-26齐二石李建国王一龙

齐二石,蔺 宇,李建国,韩 鹏,王一龙

(天津大学,天津 300072)

0 引言

(1)为什么我国制造业需要精益管理?

从几方面分析,首先我国经过40多年的高速发展,已步入中等收入国家水平(中等收入国家人均GDP为4 000~12 000美元,我国已达10 000美元)。按照国家经济发展规律,到此时如果不能坚持不断的改革开放,不能将制造业从粗放型、投资型(发展初期往往很奏效)转型升级为效益型和精益型,不把企业的发展模型做重大创新,就会掉入“中等收入陷阱”。其次,我国制造业仅靠产品和技术发展已经过时,现在已进入到过剩市场竞争需求阶段,以效率、质量、成本为核心的制造模式已成为竞争主要手段。再有,我国的人均资源不高,靠人口红利、消耗资源的发展已经走到尽头,因而以精益管理为核心的制造业发展成为必由之路。

(2)发达国家制造企业发展路线图的启迪

18世纪以蒸汽机为代表的英国工业革命,开创技术创新引领制造业发展的先河。后来,欧洲的德、法在电气革命中的领先,创造了欧洲制造业统治世界的局面。由于18~19世纪主体上市场是一个“稀缺市场”,所以有产品、工艺、设备、材料为代表的技术创新,企业就一定赚钱,效益好。

但是到了19世纪末20世纪初,国际市场形成和市场过剩竞争的产生,使以欧洲移民为主的美国不仅要继承前辈的技术创新能力,还必须创造另外一种工程技术,即解决效率、质量、成本(集成起来称为效益)的工业工程(Industrial Engineering,IE)。最典型的案例是,汽车创新于德国,卡尔·本茨(Karl Friedrich Benz)在产品设计、工艺上贡献非凡,可是生产组织模式是作坊式的生产,效率低下;而大西洋另一端的美国密西根却有个叫亨利·福特(HenryFord)的企业家,他创造了大批量流水生产线的新型生产组织方式,创造出比卡尔·本茨高几十倍、几百倍的生产效率。也就是说亨利·福特以工业工程的原理加上德国的汽车技术创新,实现了市场竞争的成功。据此,工业工程支撑美国取得了一次大战和二次大战的胜利。

所以说,美国人用两个拳头,一是技术创新,二是以工业工程为特征的管理效益创新,打垮了欧洲同行,实现了制造业世界霸主的地位。

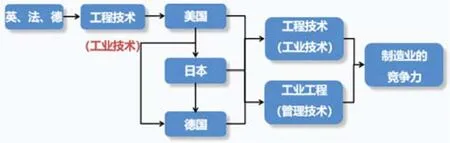

有趣的是,被美国人在二战中打败的日本和德国,却毫不犹豫地学会了美国的工业工程并改造成自己的管理理论和方法(他们也是用技术创新+管理创新两拳头武装自己,功夫还练得非同小可)。特别是日本的丰田生产方式(Toyota Production System,TPS)20世纪80年代后期被惊奇的美国人概括为精益生产(Lean Production,LP)或称精益管理。这样,日本和德国在制造业竞争中逐渐成为世界一流制造强国。所以产品、工艺、设备、材料的技术创新能力和效率、质量、成本的管理创新能力的结合成为了当今国际上一流制造强国(美、日、德)的最明显特征。发达国家制造业发展路线示意图如图1所示。

图1 发达国家制造业发展路线示意图

另一方面也看出这些国家的制造企业管理创新发展的规律是在过剩市场竞争的转型升级时,不约而同地经历了使用工业工程和精益管理的发展阶段和历程。也可以说,发达国家的制造业在转型升级的过程中都经历了采用工业工程和精益管理的必由阶段,也就是说发展中国家,特别是中国,也必须采用工业工程和精益管理来提高效益,实现制造企业的转型升级,从而成功跳出“中等收入陷阱”。

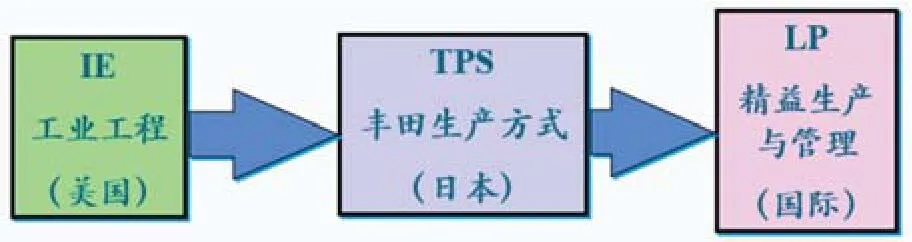

如图2所示,美国的工业工程被引进日本(称之管理技术),改造成丰田生产方式(创造了举世瞩目的效益奇迹)又被美国学者概括为精益生产与管理LP,所以可以说二者本质相同,表现形式随不同文化、民族而不同。

图2 精益生产、精益管理发展过程图

1 制造企业实施精益管理的几点考虑

1.1 马车模型——对企业的分析与研究

对于制造企业来说,犹如一个马车(图3),这代表了企业的运营结构。马车是由两个轮子、一匹马和驾驶者(人)所组成,同时由缰绳、车轮、轴等子系统实现系统集成。

两个轮子,一是技术创新,一是管理创新。马车要跑得快,必须两个轮子一样大,如果一个大,一个小,马车肯定跑不快,还会原地打转。这就说明如果我国制造企业仅在技术、装备上是国际领先的,在竞争中会因为效率、质量、成本等管理创新要素败下阵来。例如:20多年前,一汽大众的生产系统全套买下德国大众的,连厂房、环境都几乎一样建设的。企业总经理、车间主任等重要岗位都是德国大众的人,只有员工是中国人。即便如此,一汽大众的车在质量等方面,还是比不上德国大众原装进口车,原因何在?一汽大众的另一个轮子管理创新的能力还低于德国大众。近几年,一汽大众公司意识到问题所在,精益生产管理推动得如火如荼,也因此他们在产能过剩的情况下仍然在同业中处于领先地位。

图3 马车模型

我国至今还存在很多误解,许多企业家和专家学者仍然认为,只要有好的技术、工艺、设备、材料,企业就能在市场竞争中获胜。

马车模型中的“马”代表着企业的动力。马是否有活力,即企业是否有活力,这取决于企业文化的质量和这种企业文化决定的一系列企业的政策、机制等。一个企业如果死气沉沉,没有活力,那一定是机制、文化、政策出问题。所以,企业文化是企业的“源动力”。

马车模型中的“人”是指企业的领导者、管理者、工程师和生产者的集合。精益管理的成功实施,一定是最终培养、锻炼出来一大批精益人才,这是企业真正自己的财富。

1.2 精益管理的基本特征

和技术创新的特征相比,企业中的管理行为都有以下所述的特征:

(1)创新性,即不可复制性

产品、工艺、设备、材料等技术都具有可复制性特征,所以创新出来的技术必须申请专利,用法律来保护,防止被别人所利用。

而管理创新不具有复制性。如:日本丰田的TPS,德国大众的管理体系,美国福特企业公司管理方法等。不需要专利来保护,而且还欢迎同行来参观学习。近年来,我国制造企业有成千上万的人去日本丰田学习,日本丰田公司热情接待,还费尽心机讲解。可是这些人回国后就是造不出来TPS那样的中国生产系统。原因是文化不一样,人的行为不一样。中国人和日本人在历史上应是同宗同族,都属于蒙古人种。而德国、美国人是高加索人种,文化差异极大。所以中国人连同宗同族的日本人的TPS都仿造不出,却很多专家学者在鼓吹学美国、德国的制造模式,花了巨大精力、财力,却收效甚微。这都是因为没有注意到文化的前提和条件差别太大。

(2)累积性

企业的竞争能力与企业对技术和管理投入同样成正比。我国许多企业在技术上投入肯花钱,在管理上投入却谨小慎微,所以和日本、德国、美国制造企业很难竞争。这种重技术轻管理的思想属于“农民意识”,还未进化到工业化的思想水平。

累积性的特征使得管理创新不可跨越式发展(技术创新可以),必须一步一步地进行。制造企业的现场管理、劳动定额、期量标准、物流系统、均衡生产、目视管理、标准作业等,这些基础性管理水平没达到一定程度时,做信息化、智能制造等都是花大钱却收效甚微。

1.3 我国制造企业精益管理的三大关键要素

(1)改善与连续改善

企业要从领导到基层群众,从职能科室到生产现场,全员参加,坚持连续不断地改善活动。这个活动能否成功是实现精益管理的关键,是消除可见浪费和不可见浪费的关键。实施“5S”改善是任何现代管理模式和方法的基础,必须靠持续才能见最终效果。

(2)流动性

企业生产流程95%以上是搬运、贮存、等待等无价值活动,只有5%的时间是产品物理和化学的有效加工时间。无价值的时间越少越好,缩短周期要从无价值的活动中去创新和改善,因而度量企业生产效率就要从物料的流动性上下功夫。物料的流动性和生产系统布局、物料搬运方法、工位器具、计划与组织等一系列管理活动密切相关。这里需要进一步说明的有两个问题:一是“道具”,即工位器具,就是辅助生产过程的料箱、料架、小车、滑道等(日本人称为道具)。流动性与这些道具的质量水平有密切的关系。看看丰田生产现场就知道,丰田的“道具”是世界一流的“道具”。我国制造企业往往不重视这些“道具”,这就是巨大的差距。二是拉动生产系统,只有实现取料制的拉动生产系统,才能实现高效率、低成本。当然,实现拉动生产必须有前期的基础工作,如:全员改善与连续改善、物流系统的优化、标准作业、目视管理、均衡生产等工作的完成,才能做好拉动生产系统,也可在上述工作的努力之中,逐步实行拉动生产系统。

(3)精益质量管理

日本人的自働化——Jidoka,是日本TPS成功之关键之一,实际是日本式的质量管理。现今所说的质量检查,质量统计、ISO系列、TQC/TQM以及六西格玛,应该被称之为“美国质量管理”。任何管理体系都有其深厚的文化、宗教、人本等背景和条件。美国是基督教文化,主体高加索人种,在这种背景下的质量管理方法体系,生搬硬套到中国儒家文化背景的企业,几十年下来严重“水土不服”。而日本的质量管理是依靠东方文化背景的“大家庭”管理模式,设计了一系列的防错机制和工具,使生产和工作过程中的质量错误很难产生,称之为自働化(Jidoka)。

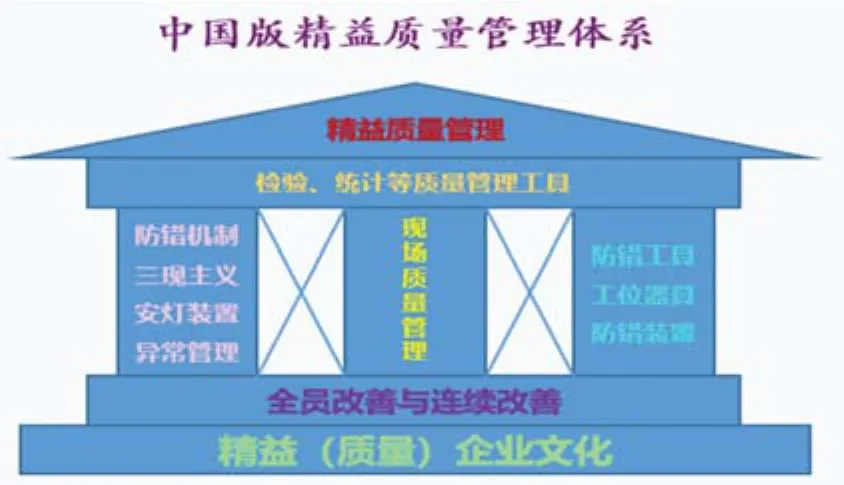

我国企业的精益质量管理,应是中国企业文化,加上日本的防错体系,采用美国的质量统计、分析技术实行全员式的质量管理,这样才能创造出中国自己的优秀的质量管理体系。图4所示为中国版精益质量管理屋模型。

图4 中国版精益质量管理屋模型

2 我国制造企业精益管理创新应用案例

2.1 一汽丰田精益生产与管理

一汽丰田是精益管理的典范,不仅是国内做得最好的,即使在丰田系列中也是非常优秀的。2000年天津一汽丰田成立,19年来,一汽丰田始终秉承“丰田之道”的宗旨,从顾客角度出发,持续推进改善,坚定不移地推动和践行丰田生产方式,使一汽丰田成为中国汽车行业精益生产的典范。

2015年,一汽丰田开始推行精益生产的专项工作——构造改革,即在保持并提高安全和品质的前提下开展一系列精益生产活动,包含了意识、软件、硬件各方面的提升与改革。经过3年时间,通过不断地推进改善活动,排除作业中的浪费,对作业进行重新组合等,生产效率提升达29%。

在2019年国内汽车销量断崖式下滑的情况下,只有一汽丰田和广汽本田是销量两位数增长,究其原因,是精益管理创新的结果。

2.2 郑州三华精益管理

郑州三华科技实业有限公司自1996年创立以来,致力于“为全球涂满色彩”的信念,产品是汽车漆调色设备和乳胶漆调色设备两大类产品,全球第二大同类产品制造商。主要客户有:杜邦、AKZO-NOBEL、ICI、PPG、BASF、立邦等多家全球知名企业。

一开始效益不错,很快进入市场竞争后,效益不高。年销售额近3亿元,可是利润徘徊在百万元和亏损几十万元水平。主要困惑与需求:订单拖期、工作量不均衡,全年忙闲不均、旺季加班时间长,员工疲惫不堪、产品质量不稳定、库存大和周转率很低等。

企业十分困惑,想了和实行很多办法都不见效。一个偶然的机会,邀请了天津大学精益研发中心的专家前往企业指导,并一拍即合,由双方人员组成推进团队,在全公司内推动精益管理。

项目从职能管理(信息流)和现场管理(物流)两个层面推进。

(1)生产现场精益生产管理推进

生产过程流动化——缩短生产过程周期时间;检验过程同期化;均衡化生产——降低库存;标准作业……

(2)职能管理部门(信息流)精益管理

职能部门改善在精益管理中是个亚领域。根据牛鞭效应原理,职能部门的时间拖期造成现场拖期的比例是1∶10,因而该项目同时在职能科室推进。

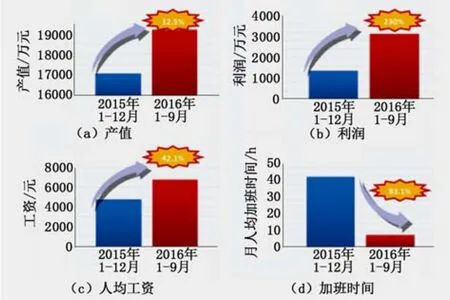

推进方式是由天津大学的专家和企业的人员组成推进试点小组,设定课题和目标,与现场员工一起推进。近一年的努力获得相当优厚的成果,达成十分可观的效益指标,如图5所示。由图可知,产值提高12.5%,利润提高230%,员工工资增加42.1%,加班时间缩短83.1%。

图5 精益管理推进效果图

这个初步成果大大地激发力企业员工积极性,都把推进精益管理当作第一要务,形成了企业一把手到员工的全员行为。推进3年后,郑州三华彻底变革成为效益优秀的精益企业,每年可达6 000万元以上的利润,才有了开发新产品的动机和能力。从企业的经理到职能部门,再到现场员工,都成为了实践和研究精益管理的人才。应该说,郑州三华成功地走出了一条中国中小企业精益管理创新的道路。

2.3 广东K公司电缆类产品制造过程精益改善案例

K公司是一家电子材料类生产商,位于粵港澳大湾区,成立于1993年,经过多年的努力,先后在中国、泰国、越南设立多家子公司,目前员工超万人,年产值超过150亿元。2012年,该公司开始推进精益改善活动,对生产现场的“5S”、产线布局等进行调整和改善。随着员工能力的提升和全员认识的提高,2018年开始,从集团层面策划在主力公司系统推动精益管理,涉及企业的生产计划安排、采购、仓储、生产、品质等多个部门,其中电缆类产品是该公司典型制造产品之一,2018年3月开始着手对该产品系列从生产到出货的全运营过程进行变革,经过一年的改善,生产效率等获得大幅度提升,得到良好效果,并获更大的订单。

2.3.1 问题分析

经过现场调研,电缆产品生产过程存在以下问题:

(1)布局凌乱,产品整体流动路线迂回;

(2)因品种多(超过300个细分品种),订单批量小(10~100条的订单占80%),工艺方式多,导致工艺路线交叉、流动混乱、多阶段计划排产,最终导致产品堆积等待,生产周期长且不可控;

(3)以订单为批量进行计划与转运,加重在制库存堆积(在制量42 500条)。

2.3.2 改善实施

第一步:通过PQ和PR分析,建立货店对全部产品品种进行整流化布局。

第二步:(1)测定时间、按工艺流布局各整流线;(2)小型化工作台,开发有利于流动、便于目视化和化简动作的工装和道具;(3)设定制造和转运的固定批量(10条),实现产品以固定小批流动;(4)训练多能工,纵向持有工序,建立少人化的柔性生产机制。

第三步:(1)改变既有计划排产方法,采用模式生产方式(Pattention Production);(2)工序间采用后补充式生产,利用看板(Kanban)进行领取信息传递和制造指令传达,消除多次排产计划下达。

第四步:自动设备和工装导入,持续改善。

第五步:总结与固化。

2.3.3 改善成果

经过9个月的改善,经过电缆车间全体工作人员的努力,在集团精益团队的支持下电缆类产品生产全过程改善达成了原计划设定的目标,具体为:(1)核心产品生产过程周期时间由3~5天,减少为6 h;(2)在制品数量由42 500条,减少为4 000条以下;(3)生产直接效率提升20%以上;(4)占地面积减少30%;(5)得到客户认可,订单大幅度提升;(6)培养了多名改善人才,固化出多品种小批量的制造模式向全公司推广。

2019年,在2018年固化的经验和模式基础上,精益管理在该公司多家子公司同时展开,经济效益大幅度增长。

2.4 深圳市光明区公立医院精益管理项目案例

2017年,受深圳市光明区卫计局委托,天津大学团队面向光明区所辖两家公立医院开展了以产科为试点的全流程精益服务能力提升项目。项目组经认真调研,做如下现状分析研究工作。

2.4.1 问题分析

(1)医院业务流程服务效率较低

①产科门诊孕妇平均等待时间为24 min,月度等待时间超过60 min的有1 287人,医生看病效率差异时间均值9.2 min/人;

②产科手术台准点开台率89.5%,两台手术间隔准备时间超60 min,同质手术时长差异均值为50 min。

(2)医院物资流动性水平弱

①物料领取不规范,取料次数多达3~4次/周,取料时间长达385.8 min,即6.4 h/周;

②仓库库存量大,面积占用率达116%,物资周转率62.7%;

③物资混放,分类不清晰,寻物时间长。

(3)医护非增值作业占比大

①诊治每名患者医生需要填写入院通知单、知情告知书等各种表单共31份,所需时间30 min;

②每名患者护士需填写各种表单共60份,所需时间58 min;

③每名患者助产士需填写各种表单共61份,所需时间151 min。

2.4.2 改善实施

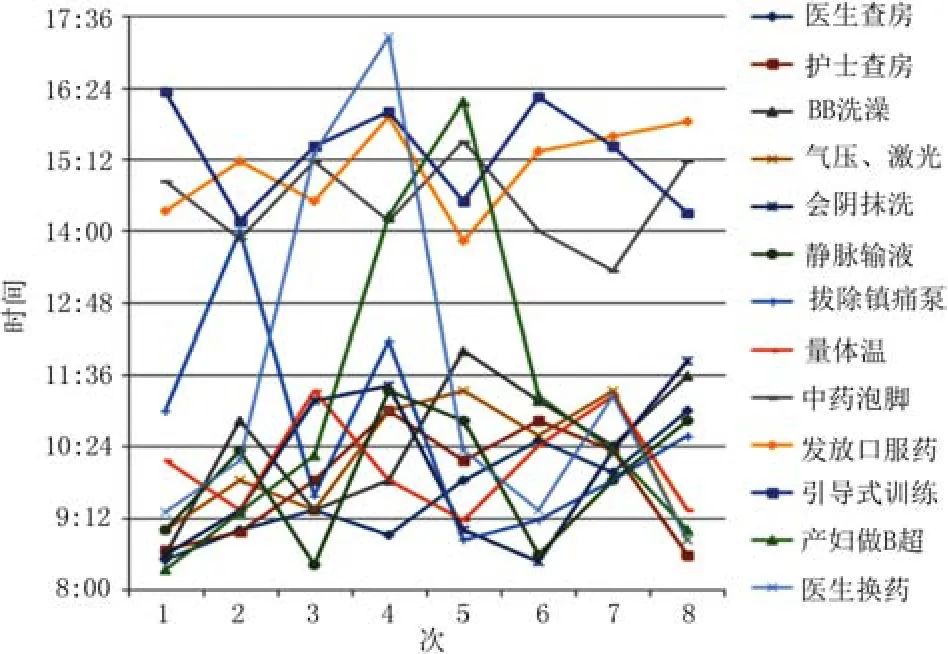

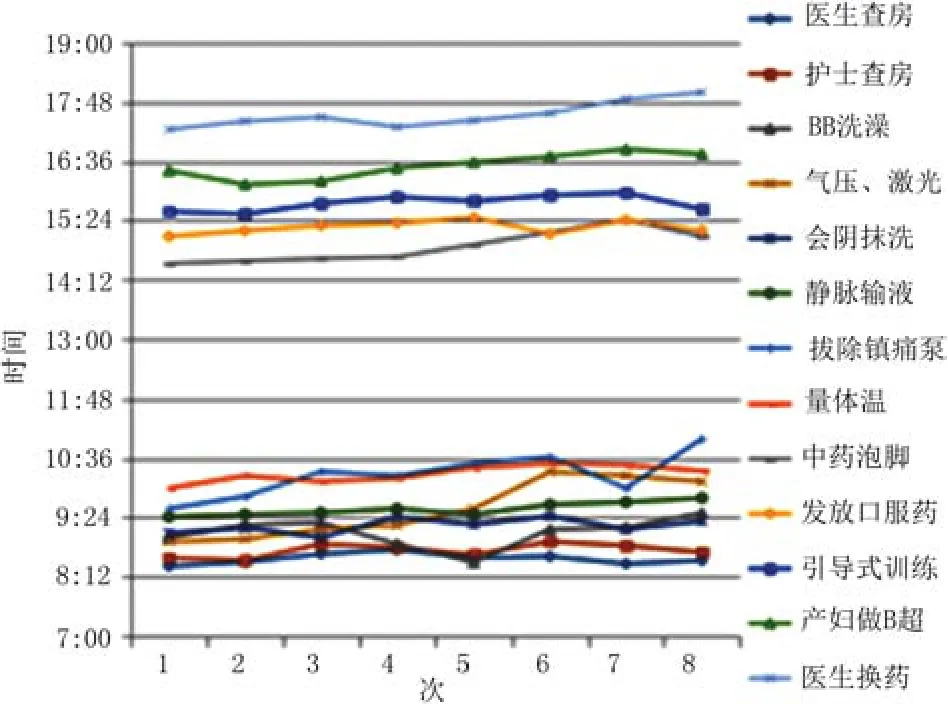

(1)建立准时化服务模式,优化服务流程,减少非增值作业,提高物资需求预测准确性。建立准时化服务时间表,规范各相关科室人员准时化作业,提高医护服务执行准确性;以标准化服务时间表执行能力为评价标准,以SDCA管理方法为依据,持续改善,立项消除非准时服务作业。改善前后产科各项服务时间执行情况如图6、7所示。

图6 改善前产科各项服务时间执行图

图7 改善后产科各项服务时间执行图

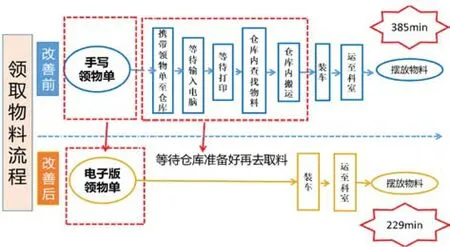

(2)以准时化服务模式为前提,优化产科病房物资管理物流与信息流。医院产科物资信息流改善前后对比如图8所示。

图8 医院产科物资信息流改善前后对比

2.4.3 改善成果

(1)基于准时化服务模式达成的非增值项目改善效果

医护人员作业效率改善情况如图9所示。

图9 医护人员作业效率改善甘特图

(2)基于准时化服务的病房物资优化改善效果

①库房物品数量从改善前9 240件下降到了2 571件,下降69.5%;

②库房资金占用下降了83 573元,下降了75.3%;

③库房面积占用从23.86 m2下降18.25 m2,占用率下降30%;

④每周库房取料时间从384.1 min下降到229 min,平均降低40.4%;

⑤物料上下限标识增加345处,标识率达到85%;

⑥物品定置率从80%提升到了100%;

⑦总体库存周转率从62.7%提升至180%;

⑧打造出一目了然的、让员工感到幸福和自豪的现场。

3 粤港澳大湾区建设的思考

粤港澳大湾区建设是国家级战略,具有极其重要的战略意义,而大湾区的制造业和服务业是国内领先的发展产业,具有十分重要的示范性作用,大湾区的经济发展应给全国走出一个创新性的思路和样板,精益管理是不二的选择。

广东在改革开放的初期就是全国样板,今天更应在制造与服务业中创造出一条精益管理创新的新路。精益管理创新的理论与方法(由于篇幅原因不详细介绍)在大湾区的建设中有众多的应用前景。比如:制造业提高效益、工程精益建设(日本的精益建造已很成功)、城乡建设规划、交通规划与管理、医院管理、旅游规划与管理等,包括当今出现的重大公共事件应急管理都需要精益管理创新的思路和方法。其实工业工程和精益管理在广东已有很深刻的企业基础和需求,也已有很多成果。早在1995年天津大学团队应邀到科龙、美的、华为等做了很多项目,效益显著。现在广东的许多地方和企业都在大力推经精益管理,最典型的应是华为、富士康、格力、美的等,都有十分显著的成果,在全国都处于领先。

本文所提到的粤港澳大湾区内的K公司、深圳光明区两家医院的精益管理创新都是最新的案例。可以相信,工业工程和精益管理会给大湾区建设做出优异的成绩和贡献。为此,提出以下建议:

(1)由政府组建推行工业工程和精益管理的指导咨询机构,吸纳国内外著名专家和人才,在这方面国际上已有很多成熟的经验,如日本的能率协会和工业工程学会、德国的弗朗霍夫协会和公司等,他们扮演政府和企业之间服务的角色;

(2)组织大规模的培训,建立人才培养机制;

(3)为企业提供第三方的咨询与服务,可由研究院所来负责实现。

4 结束语

道路是不平坦的,但是只要道路选对,认真付出更多的努力、钻研、坚持,并将其贯穿于工作的始终,就能实现大湾区的精益管理创新,实现我国制造业和服务业的精益管理创新,并为中国的经济和社会发展,为实现中国梦的战略目标,做出应有的贡献。