福州地区绝经后妇女随访骨密度年变化情况分析

2020-03-25许鹏超李健阳祝华陈娟叶云金许惠娟葛继荣

许鹏超 李健阳 祝华 陈娟 叶云金 许惠娟 葛继荣*

1.福建中医药大学,福建 福州 350122 2.福建省中医药研究院,福建 福州 350003

骨质疏松症(osteoporosis,OP)是以全身性骨量减少、骨组织微结构破坏而导致骨强度降低、骨脆性增加、骨折风险性增高为特征的一种全身性代谢性骨疾病[1]。随着全球老龄化问题的进一步发展,OP已经成为严重影响老年人生命安全和生活质量的公共健康问题[2]。据报道,目前我国40岁以上的OP患者已有1.12亿,而绝经后妇女更因为其生理特征,患病率较同龄男性更高[3-5]。目前关于绝经后妇女多部位骨密度值的变化情况研究还较少。本研究通过问卷调查和双能X线吸收法(DXA)测量并随访福州地区绝经后妇女腰椎(L1-L4整体)、左侧股骨颈、左侧大转子骨密度的变化,探究3个部位骨密度值的变化情况,并对相关因素进行分析,以期为绝经后骨质疏松症的防治提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2010年1月至2018年6月在福建省中医药研究院骨质疏松专病诊室参加问卷调查和骨密度检测的福州地区绝经后妇女共206人进行随访,年龄50~79岁,平均年龄(61.35±5.50)岁。纳入标准:(1)生活在福州地区的已绝经妇女,自然绝经后2年者。(2)年龄在50~79周岁。(3)自愿签署知情同意书者。排除标准:(1)基本资料或骨密度数据不完整者。(2)有类风湿性关节炎,多发性骨髓瘤,骨软化症,或其他继发性骨质疏松症者。(3)有晚期畸形,残废丧失劳动力者或合并有严重原发性疾病者。(4)精神病或老年痴呆患者。

1.2 随访方式

随访方式为问卷调查和电话通知回访结合。问卷使用福建省中医药研究院骨质疏松证候基因组学研究室制作的《骨质疏松研究调查问卷》。问卷主要包括生活习惯、健康情况、临床表现、婚育情况、其他情况、骨密度检测等内容。骨密度测量采用DXA。检测机器型号为美国 Hologic 双能X线骨密度仪Discovery W型。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 参加随访者基本情况

参加随访者骨密度初次测定情况见表1,干预组与未干预组的一般资料见表2。两组除年龄稍有差距(P<0.05)外,其余资料均无明显差异(P>0.05)。未干预组随访期间骨折率为16%,明显高于干预组的7.69%,但卡方检验显示P=0.146>0.05,两组无差异。

年龄/岁例数腰椎骨密度股骨颈骨密度大转子骨密度50~59810.774±0.1260.789±0.1250.728±0.12560~691110.722±0.1130.760±0.1300.698±0.12370~79140.708±0.1200.758±0.1530.685±0.120

表2 两组病例一般资料Table 2 General characteristics in the two groups

2.2 随访与骨密度值变化的关系

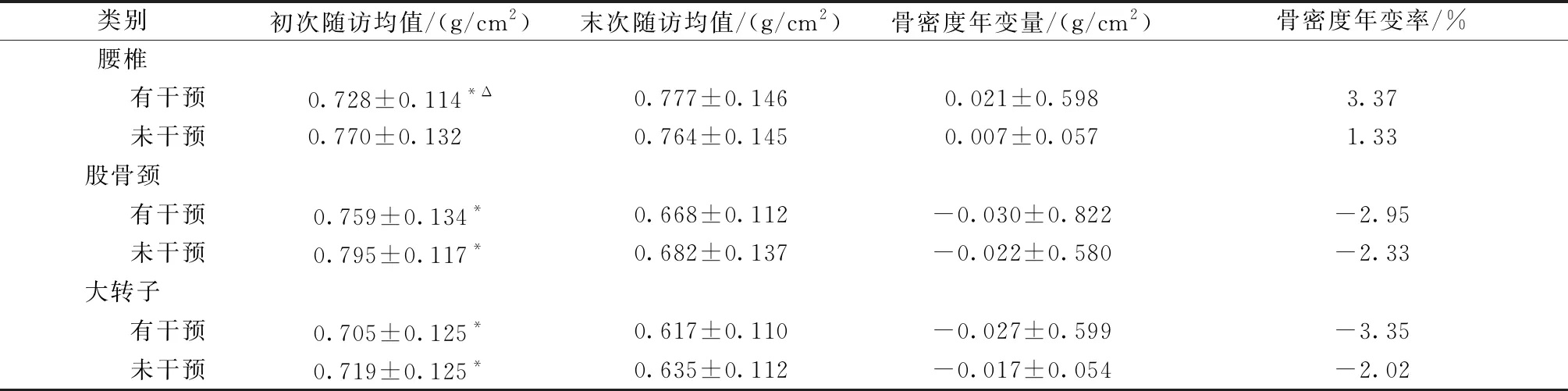

2.2.1随访干预对骨密度年变化的影响:根据随访骨密度资料计算随访者腰椎、左侧股骨颈、大转子的年变化量及年变化率。年变化量=(末次检测骨密度值-初次检测骨密度值)/随访时间,年变化率=年变化量/初次检测骨密度值。年变化量为正表示骨密度增加,年变化量为负表示骨密度减少,其绝对值表示骨密度的变化程度,骨密度值及其年变化量均以均值±标准差的形式表示,单位均为g/cm2。随访问卷资料中是否服用钙片和是否进行骨质疏松相关治疗将随访者分为有干预和未干预两组(一项或两项为是,记为有干预;两项均为否,记为未干预),各部位骨密度年变化情况与干预措施的关系见表3。

表3 各部位骨密度年变化量与干预措施的关系Table 3 Relationship between annual changes in BMD and intervention measures

注:与同组末次随访比较,*P<0.05;与对应部位及随访时间的未干预组比较,ΔP<0.05。

由表3可见,腰椎、股骨颈、大转子初次测量与末次随访组内比较,腰椎有干预组骨密度上升,腰椎未干预组前后无明显差异;而股骨颈和大转子两组干预前后无明显差异(P均>0.05)。将腰椎、股骨颈、大转子有无干预进行组间比较,干预组腰椎骨密度上升快(初次随访未干预组骨密度较有干预组高,末次随访两组骨密度无明显差异),股骨颈和大转子有无干预变化无明显差异(P均>0.05)。腰椎未干预组末次随访与初次随访的均值差为负,但加权(除以随访年份)后年变量为正。

2.2.2随访时间与骨密度年变量的关系:根据资料将随访者分为干预组和未干预组,再按照随访的时间进一步分组,将随访时间与不同部位骨密度年变化量数据制成表4(所有年变化量均以均值±标准差的形式表示,单位均为g/cm2)。干预组随访者腰椎骨密度值随着随访时间的递增,骨密度的增加量逐渐降低,未干预组则在随访的第4年骨密度从增加变为流失。这说明不管是干预组还是未干预组,干预效果随着随访时间的增长逐渐减弱,而未干预组随访者腰椎骨密度在随访的前3年有所提升,这可能与参与随访后生活、饮食方式的改善或与腰椎增生有关。从表4中数据来看,干预与未干预两组随访者股骨颈和大转子骨密度的流失速度也存在一定差异。干预组随访者大转子骨密度下降较股骨颈更快,未干预组前3年大转子骨密度下降快,随后股骨颈骨密度下降更快。到随访后期,各组骨密度年变量均有向0靠近的趋势。

表4 各部位骨密度年变化量与随访时间的关系Table 4 Relationship between annual changes in BMD and follow-up years g/cm2)

注:若随访人员多次参与随访,则按初次随访和随访次数多次计入表中。

3 讨论

绝经后骨质疏松症作为常见的骨质疏松疾病[6],因其患者初期往往只有慢性全身性疼痛、驼背、身高降低等症状[7],发病较为隐匿;又因绝经后体内雌激素含量迅速降低,骨峰值相对较男性低等多种因素,导致绝经后妇女较同龄男性更易发生骨质疏松骨折[8];骨质疏松骨折发生后将严重影响患者的生活质量。有关研究证明,骨密度的降低是骨质疏松骨折发生的重要影响因素之一[9],通过DXA测量的骨密度值作为骨质疏松症诊断的金标准[10],因此,关于骨密度值变化的分析研究是十分必要的。

一般来说,股骨颈骨密度高于腰椎与大转子,这与股骨颈和腰椎的骨组织结构相关,股骨颈部的骨内结构交织成网状,结构致密,排列有序[11];而腰椎体骨皮质相对较薄,骨松质较多而集中[12],这也是造成不同部位骨密度变化情况不同的原因之一。除此之外,因腰椎和髋部所受应力大小和局部血供等的差异,椎体的骨质代谢活跃,对年龄、疾病和治疗引起的变化较为敏感,干预效果较好。进行DXA骨密度检测时,腰椎增生的出现进一步导致了腰椎和髋部骨密度变化的差异。研究显示,随着随访时间的增长,骨密度的年变化量有向横坐标靠近的趋势,考虑到随访和年龄的同时增长,骨代谢减缓,在骨密度下降到个人的相对低值后变化不明显。在随访的第一年中,干预组髋部骨密度下降均高于未干预组,说明补钙、药物等干预手段对于骨密度的影响是一个缓慢的过程。从表中未干预组髋部数据可以推测,在随访的前期,骨皮质含量较多的部位骨密度流失较快,而随着随访的进展、年龄的增加,骨松质为主要成分的部位骨密度流失较快。而从表中髋部干预组数据显示,干预后股骨颈的骨密度下降低于大转子,结合两部位的生理结构推测,干预措施对骨皮质的效果高于骨松质。

多篇研究[13-15]报道,通过健康教育等方式提升民众对骨质疏松的认知,能有效降低骨质疏松发病率或延缓骨质疏松疾病的进展。这与本次随访表2、4的结果相一致。通过随访可以提升随访者对骨质疏松疾病的认识,使随访者通过改善生活及饮食等方式防治骨质疏松症。尽早对绝经后乃至围绝经期妇女进行骨质疏松知识的健康教育,对防治骨质疏松是十分必要的。同时在对骨质疏松的诊疗过程中,还应注意监测多部位骨密度的变化情况,骨密度变化的差异往往会造成不同部位骨质疏松症的发生和程度不一致。

考虑到本次随访样本量有限、影响因素复杂等情况,本次研究并未深入探究不同年龄段妇女骨密度流失情况。在进一步研究中,可以通过扩大样本量,规范干预措施等方法,深入研究这些影响因素对骨密度变化的影响,为明确绝经后骨质疏松病因病机,开拓新的防治措施打开新思路。