高职创新创业人才培养探索与实践研究

2020-03-24高卫斌苏锋陈文彬

高卫斌 苏锋 陈文彬

[摘 要] 宁德职业技术学院信息技术与工程系深入开展了分层渐进式创新创业人才培养体系路径的探索过程,覆盖了从创业导师、社团实践以及创业理论到创业模拟再到创业实践的各个环节。学生可以根据兴趣爱好和专业情况分阶段、分层次地接受创业教育,真正做到了创新创业教育面向全体学生、融入专业教育、贯穿人才培养全过程。

[关 键 词] 创新创业教育;人才培养;分层递进

[中图分类号] G715 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2020)26-0071-03

在“互联网+”技术快速发展的今天,现代企业急需创新人才,高职院校进行创新创业人才的培养,是互联网时代给高职院校以及学生所提出的新目标。我院信息技术与工程系以学院省示范性院校与两个省重点专业建设为契机,以服务为宗旨、以就业为导向、以能力为本位,以培养创新型高素质高端技术技能型人才为目标,不仅坚持以学生职业能力培养为核心,更注重学生创新创业能力的培养,依托学院创业园,制定具有信息技术与工程系专业特色的创新创业课程内容,融入专业人才培养方案,建立分层渐进式创新创业人才培养体系。完善系部创新创业组织框架和制度,组建团委实践部,成立动漫制作、多媒体摄影、电商运营、移动开发等学生实践团队工作室,吸引一批在校生参加创新创业实践活动。探索专业实践型社团在促进创新创业高级技能型人才培养下的模式和路径。创新校企合作工作室,建立电商、动漫创新创业孵化基地,理论与实践结合,突破学生创业技能瓶颈。

一、高职分层递进式创新创业教育人才培养模式的主要施行策略

(一)创新创业教育的教学目标要与专业人才培养目标相契合

创新创业教育是面向全体学生的素质教育,高职院校要结合专业人才培养目标,注重培养学生的创新意识和创业精神,并针对学生不同层次的创业意愿,设置不同层次的教学目标,分层开展创新创业教育,逐步提升学生的创新创业能力。

(二)创新创业教育的教学对象要与不同层次目标相吻合

高职院校要根据培养目标对教学对象进行适当的分类,对有明显创业意向的学生,要开展有针对性的理论和实操训练;对创业能力突出的学生,要通过创新创业大赛、创业项目孵化等形式,重点培养创新创业团队,为学生的创新创业铺路导航。

(三)创新创业教育的课程结构要与专业课程体系相融合

创新创业教育要贯穿于整个人才培养过程。一年级通过专业基础課程、文化素养和创业基础等课程组合,有效培养学生的创新意识、创新能力和创业精神;二年级通过专业平台课程、文化素养和创业实务等课程组合,着重培养学生的创新创业能力;三年级通过专业方向课程、文化素养和创业孵化项目,着力提升学生的创业实战能力。

(四)创新创业教育的教学条件要进行资源整合

高职院校要整合各方资源,结合教学目标和课程教学的实施情况,建立“专兼”结合的创新创业师资团队,并整合校内实训基地、校内创意中心、校外实训基地、企业工作站、大学生创业基地和大学生创业园等资源,为创新创业教育教学的实施提供坚实的保障。

(五)创新创业教育的教学质量评价标准要由校企共同制定

校企双方要根据目标分类共同参与制定不同层次的考核标准,设置质量考核节点,共同推进教学实施和质量评价考核,确保教学质量的提升,充分体现了高职院校创新创业教育的特点,解决了学生创新创业与学业结合度不高、创新创业教育企业支持力不足、学校创新创业教育系统性不够等问题;“分层递进”则根据教学实际情况对每个要素进行分层,并结合创新创业的普遍性和特殊性,采取有针对性的教学,既实现了各要素之间的递进协调,又实现了整体的协同推进。通过这样的模式,能够发挥创新创业教育核心要素的正向推动力,促使创新创业教育要素之间产生聚合效应,提升创新创业教育的质效。

二、欠发达地区的高职创新创业人才培养主要存在的一些问题

目前欠发达地区高职院校创新创业人才培养模式下存在以下几个热点问题。

1.创新创业教育政策“悬浮化”问题,目前支撑大学生创新创业的政策体系很难在院系部得到有效落实和细化、没有和专业人才培养方案深入结合,导致系部学生对创新创业政策的认知度低。

2.目前对于高职创新创业教育在创新创业实践平台建设上的参与度不足,以二级院系部专业群主导,政府、行业企业等多主体参与的创新创业教育实践支撑和服务体系没有建成。

3.尚未建立完善高职特色的创新创业教育内容,从当前大部分高职院校创新创业教育内容的安排情况来看,主要关注创业流程、创业基础知识以及创业技巧等方面的知识传授,尚未建立系统完善的创新创业教育课程体系。

4.创新创业教育重理论、轻实践;重基础、轻应用;重传承、轻创新;重共性、轻个性等是当前高职创新创业教育中存在的突出问题。

5.高职院校的学生不像本科院校的学生那么爱学习,促使我们要改变传统的培养方式。我们要明白在教室不一定受教育,在学校不一定学知识。要知道没有对知识和素养的需要,获得知识基础、人文素养的前提条件就没有了。而高职创新创业模式能唤回一个人的责任心、能让人产生新的学习需要,因而创业者的学习会变得更积极主动、更扎实有效。

三、创新创业人才培养模式在欠发达高职院校的实践

(一)领导必须重视创新创业教育,完善双创组织框架与制度

领导必须高度重视创新创业,不断加强学生的实践技能培训,制定有利于学生创新创业的规章制度和提供各种有利环境。我们成立信息技术与工程系大学生创新创业工作指导小组、组建创新创业导师团(含校外导师),同时由系团委负责组织各专业成立创新创业兴趣小组,开展创新创业活动,成立实践部主要负责:组织学生参加宁德市大学生创业园的创新创业培训;定期开展创新创业活动,做好相应活动记录;组织本专业学生创业技能实践;引导学生创新创业、指导教师做好每次活动记录,期终计算工作量关于成立教学改革领导小组。成立教学改革领导小组,把创新创业课程内容作为重点教学改革内容。成立信息系技术服务团队,对接企业、服务社会,深入创新创业教学研究。

(二)探索分层递进教育模式与创新创业课程内容体系,融入人才培养方案

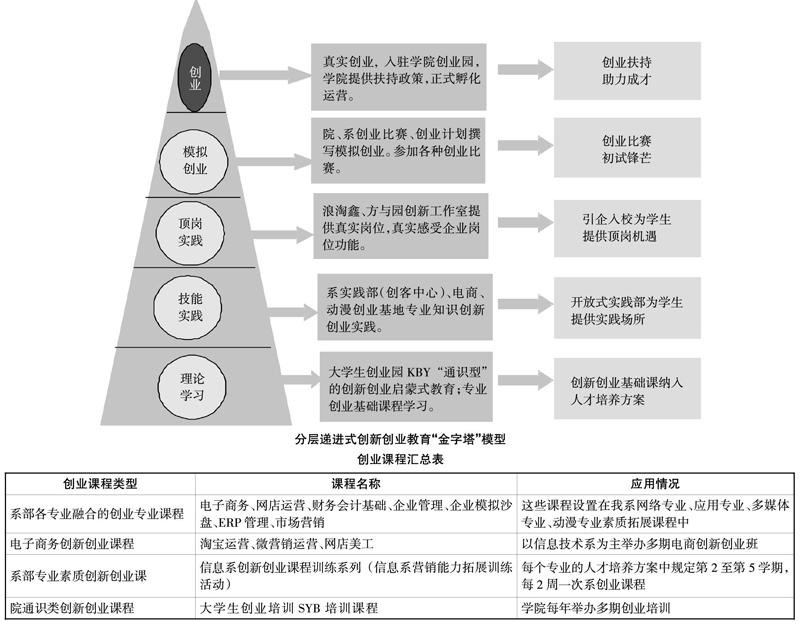

学生创新创业面临着纷繁复杂的外部环境,要想提升大学生创新创业的成功率,就必须從大学生创新创业实践能力培养入手,一种基于“专业知识—实践—创新创业”融会贯通的人才培养模式由此应运而生。在人才培养方案制定中融入的创新创业课程就要以大学生就业为导向,在教育理念上以培养大学生的创新精神、创业人格、创新创业能力为根本,明确创新创业教育既不是“企业家速成教育”,也不等于创办企业的教育。通过构建系列创业课程体系,围绕提升大学生创新创业能力,开展系列理论与实践结合教学活动,让创新创业成为大学生的一种思维方式和行为模式,形成如下图所示分层递进式创新创业教育模式,下表为课程内容。

(三)构建“四位一体”创新创业实践平台,提升创新创业技能

系部重视创新创业教育,合理优化教学资源,完善实践条件,近年来建成了四位一体的创新创业实践平台(一体化实训室、竞赛中心、校企合作中心、创业服务孵化中心)。

1.完善竞赛中心、一体化实训室建设,促进创业理论教学与实践教学结合

通过完善创新创业实训基地建设,已经建成六个竞赛中心(移动开发、网络竞赛、VR、物联网、动漫、移动商务),七个一体化实训室。开展一系列创新创业实践教学活动,实现创新创业实践教育与就业教育的融通。围绕高职院校就业教育目标,开展各类创新创业教育实训、大赛、顶岗实习、生产实践活动,使学生通过以上活动提高其发现问题、分析问题、解决问题的能力,提升大学生的就业能力和创新创业综合素养。结合以赛促学,以赛促训,以赛促创,人才培养质量进一步提高。

2.主动融入行业企业,加快创新创业基地建设步伐

行业企业作为高职创新创业教育的受益主体,也是高职创新创业教育的重要合作者和对接者,理应确立其在创新创业教育中的协同育人主体角色,加强校企合作,尤其要发挥行业企业在大学生创新创业实践基地建设方面的作用,利用行业企业的资金、人才、经验技术、设施设备以及场地等软硬件方面的优势,共同为高职创新创业教育服务。与当地协会、学院创业园、系部共同组建电商创业孵化基地、动漫创新创业公共服务平台。

3.校企合作

充分整合校内外资源,强化合作,引企入校创办“校中企”,创设了真实职业环境,推行现代学徒制。将“企业生产线”搬入校内生产性实训基地内,学校和企业共同担任教学任务,有效保障了学生创新创业过程中通过实践来分析、解决问题能力的培养。目前有两个校企合作创新工作室(软件开发浪淘鑫创新、方与园多媒体工作室),一个“校中企”。其中恒动力是一家师生共同创立,集实践学习、校园服务、软件开发、学生兼职、社会服务于一体的创新型校中企。

(四)加强校企合作,建立“创业导师”师资队伍建设新模式

加强创业导师的培训和引进,探索校企合作共同培育“双师”素质“双创”导师的新机制,建立了教师定期下企业锻炼制度,参与企业的技术改造和技术创新,提高了教师的动手能力和社会服务能力;创业导师中企业占比例大于50%;加大创业导师的辅导奖励机制,每次组织学生活动,应做好记录,最后计算工作量;建立创业导师档案资料,并不断吸纳优秀企业创业人才,充实导师队伍。鼓励教师积极参与企业横向课题的研发服务,不断提高自身的科研能力和应用创新能力。教师通过主动融入企业、为企业的转型升级服务,真正成为企业的战略合作伙伴,并引导学生在岗位实践中巩固创新创业理念,提升学生的创新创业能力,促进了创新创业人才培养的良性发展。

(五)探索创新实践型社团的发展模式,促进学生创业成才

通过探究社团模式和路径的创新发展之路,加强学生的职业创新能力。社团通过专业思想教育与培养职业能力相结合,培养学生吃苦耐劳、敬业务实的精神和解决实际问题的能力。社团通过营造职业氛围与培养职业能力相结合,实践中强化职业能力。社团通过社会实践活动与培养职业能力相结合,培养学生用所学知识服务社会,培养学生的艰苦奋斗和务实奉献精神。系部通过团委成立实践部,根据专业设置,组建八个专业实践兴趣小组,有效地融合了第一课堂和第二课堂。

四、实践成效

通过分层递进式创新创业人才教育培养模式的探索实践,在教学方面成果显著,学生取得省软件设计大赛暨海峡两岸信息服务大赛三等奖二次,连续多年在省高职技能竞赛中连获一、二等奖,参加全国高职技能竞赛获三等奖。创业导师教师团队实力增强,成员教学经验更丰富,教学效果好,社会服务效果显著。师生团队为当地企业或个人开发应用软件或视频近百套。系部大学生创新创业模式多样化,其方式大致分为:孵化型、引企入校型、自主创业型。近年来,系部创业成绩显著,两个项目获得“创业之星”提名奖,两个项目获得福建省高校毕业生自主创业项目资助,四个项目获得宁德市级高校毕业生自主创业项目资助,成立十几家公司。我们探索的创新创业人才的培养模式,在欠发达地区的应用中,积极引导学生通过专业技能和创新创业比赛促进学习与交流,全面提升了学生的实践应用能力、创新创业能力和综合素质。

参考文献:

[1]杨晓慧.我国高校创业教育与创新型人才培养研究[J].中国高教研究,2015(1).

[2]任泽中,陈文娟.高校创业实践育人的层级推进式载体建设[J].学校党建与思想教育,2013(23).

[3]刘吕高,陈烈.创新创业教育导向下的“双效型”实践育人机制建设[J].学校党建与思想教育,2012(24).

[4]宋亚辉.利益相关者视角下大学生创业教育主体定位研究[J].中国大学生就业,2016(14).

[5]李小玲,叶平浩,余丽君.“互联网+”时代大学生创业的机遇及影响因素分析[J].学习与实践,2016(5).

编辑 马燕萍