走进生活,发挥综合实践课的实效性

2020-03-23鲁曼丹

鲁曼丹

【摘要】综合实践活动是贴近学生社会生活和自身生活,基于学生的直接经验由学生自己探索时间,体现对知识综合运用的全新课程。但是,目前的综合实践教材与学生的生活实际离得比较远,不便于课程的开展。针对这个现象,本文从生活实际与本土文化结合的角度,探索如何有效实施综合实践课程,力图发挥本课程对学生成长的推进作用。

【关键词】综合实践活动;课程开展

综合实践活动是贴近学生社会生活和自身生活,基于学生的直接经验由学生自己探索时间,体现对知识综合运用的全新课程。它的课程超越了书本,超越了封闭的课堂,面向自然、面向社会、面向学生的生活和已有经验,在开放的实际环境中促进学生生动活泼地发展,增长学生、对社会、自然和自我的实际体验,发展学生综合的实践能力。但是,目前的综合实践教材与学生的生活实际离的比较远,不便于课程的开展。针对这个现象,我们街道许多学校开展了有效的探讨,从学生的生活和地方特点去开展综合实践课程,落实综合实践。本人也尝试做了一个结合顺德历史文化的综合实践活动的课程整合,力图发挥本课程对学生成长的推进作用。

一、从兴趣出发,选择综合实践的内容

顺德有许多的文化特色,曾经是著名的桑蚕基地,容桂的顺德丝厂也曾经十分辉煌,学生对于这段历史非常感兴趣,纷纷表示想去了解,因此,在与学生选择课程内容的时候,决定开展《寻找顺德的丝绸之路》的综合实践活动,学生表示了极大的兴趣,他们这样写到:

小时侯,我经常听爷爷奶奶讲养蚕的故事,爷爷奶奶讲起来话语总是滔滔不绝,而且一脸的深情与自豪。我也经常听爸爸妈妈叔叔阿姨讲起他们曾经在丝厂工作的日子,说起来也是一脸的怀念与自豪。我知道了在我们容桂曾经有一座非常出名的丝厂——顺德丝厂,那是我的奶奶曾经工作过的地方。我听奶奶说十九世纪二十年代丝业最兴旺时,容桂拥有大小丝厂100多间,从业工人近20万人。有“一船丝运往广州,一船白银运回容奇”的历史。据说1990年容奇仍有一千多工人的大型缫丝厂,如顺德丝厂、红卫丝厂、立新丝厂、容里丝厂。但现在无数的桑树已被无数的高楼压在地下,我们已经很难寻找到一片桑地,几条春蚕。我们周围的同学根本不知道顺德蚕桑的历史与文化,甚至不知道桑叶与春蚕是什么。看着这张古老文化名片渐渐消失。我们班的同学分小组开展决定开展小组调查实践活动——寻找顺德的丝绸之路。

可见,历史的追寻引起了学生极大的兴趣,本土的环境也为实践活动提供了丰富的资源,也便于开展各种探究与考察的活动。

二、指导方法,确保活动有效开展

综合实践活动,要求教师要有新的教学观、师生观。抛弃以前自己以教学主宰者自居的习惯,老用讲授法,介绍什么是“综合实践活动”,有什么意义和作用。活动课不能这么上!活动活动,必须让学生动起来,在活动中发展、受益、快乐地体验成长,在活动中培养创新精神和实践能力!因此,必须改变旧观念,采用新的“活动教育法”来“活动育人”,但是,开展活动,就要进行有效的指导,比如,怎样分组,怎样分工,怎样收集材料,怎样实地考察,怎样梳理资料,怎样汇报总结,等等,对学生来说都是陌生的,需要老师的引导,指导。

在指导的同时,给学生较多的选择余地,让学生自己甑别,自行设计和组织活动,让学生通过亲身体验去感受,去发现。并引导他们在完成自己工作工作的前提下,也协助别人开展研究调查,尽可能使每个学生都获得参加综合实践活动的积极体验和丰富的经验。

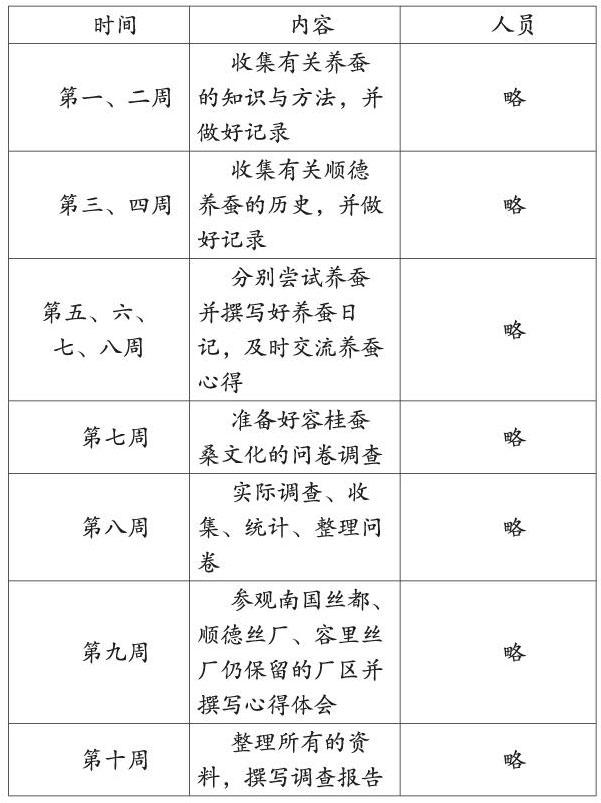

经过课堂细致的探讨,自由组合分成了小组,并进行了分工,定好了计划,比如:

三、真实体现小组合作、发展学生的个性

在综合实践活动中,鼓励学生选择自己喜欢的合作伙伴一起实践,能加大学生的活动兴趣,同时,合作的能力也会得到培养,给学生发展创造了个性的空间。

下面以一个小组的活动来展现这个过程:

(一)资料的收集

(1)收集有关养蚕的知识与方法

主要是通过访问曾经有多年养蚕经验的彭伯伯与上网、去图书馆看资料,收集有关养蚕的知识。以下是我们与彭伯伯的对话的一部分。

问:彭伯伯,您好,你养蚕养了多少年?辛苦吗?

彭伯伯:从1970-1984年,我都一直在养蚕。养蚕可辛苦了,因为蚕宝宝太矜贵了,冷不了,热不得,比带小宝宝还要难,呵呵……

问:你认为养蚕最应该注意的地方是什么?

彭伯伯:要注意的地方有很多。蚕宝宝对吃、住的要求很高。如桑叶最好新鲜采摘,而且必须洗干净,晾干,不能有一点水滴,不然蚕宝宝就会拉肚子。必须保持蚕宝宝居住的地方干净,经常清洗。室内温度不能太高也不能太低。如果看到生病的蚕宝宝,必须马上与其它蚕宝宝分开,一不留神,所有蚕宝宝就会全军覆没……

彭伯伯还告诉我们很多蚕宝宝有趣的故事,看得出彭伯伯对以前养蚕的日子充满怀念。我们还上网查找了很多关于养蚕的知识,但是我们感觉最大的收获还是与彭伯伯的交谈,因为我们感觉到养蚕曾经是顺德人生命的一部分。

通过这个活动环节,学生掌握了调查收集资料的一般方法,并提高了社会交往能力,合作能力。

(2)收集有关顺德养蚕的历史文化

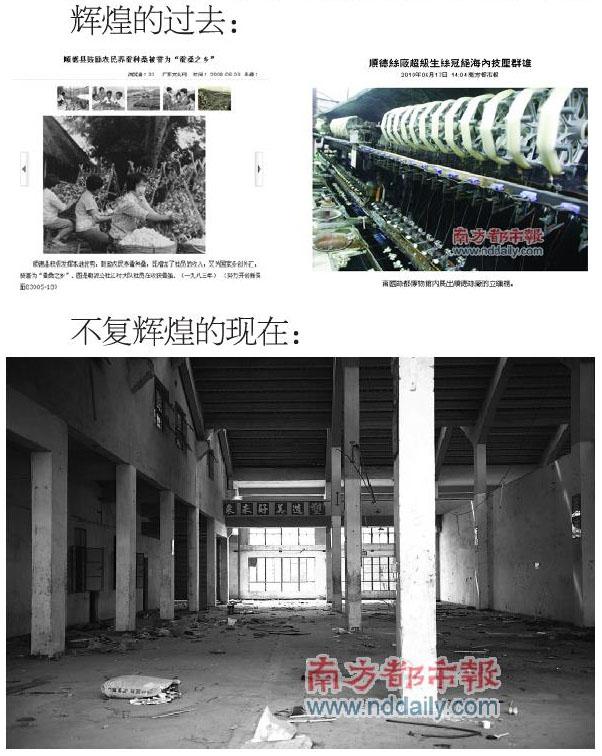

为了收集有关顺德养蚕的历史文化,我们查找了很多书籍,报纸,也在网上查找了很多资料。同时,我们小组的5个人去参观顺德蚕桑历史博物馆——南国丝都、顺德丝厂、容里丝厂仍保留的厂区……我们真切感受到种桑、养蚕、缫丝、织布曾经是顺德的经济命脉,有著非常辉煌的过去。据记载,民国18年,顺德有丝厂99间,丝车4.8万余辆。建国后,顺德年产土丝一度超过150吨,1970年达到162吨。直到改革开放后,顺德蚕丝业日趋萎缩,1988年仅收购3吨。至上世纪90年代,顺德再无人种桑养蚕。蚕桑从此只成了顺德人的记忆。我们收集了一些照片,它们反映了顺德蚕桑历史的兴衰。

辉煌的过去:

不复辉煌的现在:

2000年倒闭的顺德丝厂已经难寻昔日的繁华。实践出真知,学生通过亲自探访博物馆,参观工厂旧址,得到真实的体验,感受更为深刻,对问题的探究和思索也更为深入。

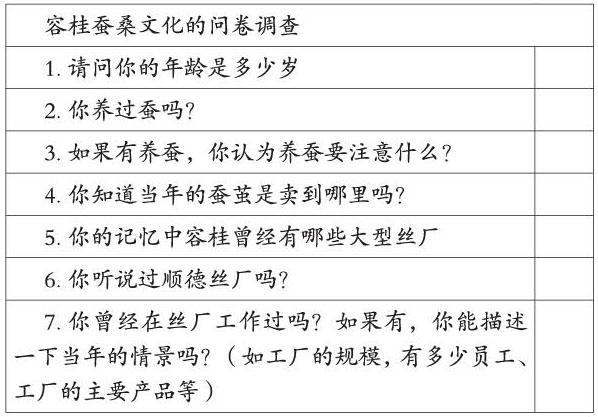

(二)设计调查问卷

我们小组在老师的帮助下设计了以下的调查问卷,以更深的了解上一代的顺德人养蚕的历史。调查报告设计如下:

我们首先统计了四、五年级,祖籍在顺德的学生人数,然后选定了80名学生,让他们把调查表带回家,让爷爷奶奶、爸爸妈妈填写。再回收调查表,进行统计整理。情况如下:

(三)总结梳理,撰写报告

整个活动,学生从课内的方法学习、汇报交流到课外的采访、参观、收集材料,充分发挥了个性特长,在合作中体验成长,分享收获。比如,有的同学写到:

看过顺德蚕桑业辉煌的过去,也深深地感受到老一辈的顺德人对养蚕的感情,我们决定自己也当一回养蚕人,重温一下老人家养蚕的酸甜苦辣。首先黄老师带我们去南国丝都参观时分别每人拿回了3-5条春蚕,那里的工作人员告诉我们那是一龄蚕也叫蚁蚕。老师让我们回家好好照顾蚕宝宝,及时写好养蚕日记,并及时另外的几个人交流自己的心得与发现。我们小组的同学分工合作,团结一致地完成每一件事情,有步骤地寻找顺德的丝绸之路。刚开始。我们根本不知道什么是调查报告。老师耐心的给我们解释,还指导我们制定计划。我们都按照计划一步步的做下去,感觉越来越有意义。这个过程中,我们不但了解了顺德桑蚕文化的历史,感受到上一代劳动人民的艰辛与伟大。更重要的是我们学会了怎样做调查报告:一定要深入调查,尊重数据、尊重事实。还有,我们形成了团结合作的精神。我相信,下一次,我们会做得更好!

可见从学生的生活环境出发,从历史文化出发,从学生兴趣出发,选好综合实践课程内容,就能发挥学生的能动性,取得良好的效果。

总之,综合实践课的开展,应扎根于本土,让学生有开展活动的空间,有开展活动的兴趣与可能,才能把这门课程落到实处。