建国以来四川大学学科建设的重大发展成就研究

2020-03-23张珍辉陈玉峰向红苟轶

张珍辉 陈玉峰 向红 苟轶

摘要:在高校“双一流”建设的国际化背景下,本项目拟对建国以来四川大学学科建设的重大发展成就进行研究和分析,阐述了四川大学的历史沿革和学科建设发展的时代背景,并依据四川大学的发展历史脉络,按照四川大学发展的标志性时间轴,把研究阶段分为合校前和合校后,即按照建国伊始至强强合并之前,1994第一次强强合并至2000年第二次强强合并之前,第二次强强合并至今等三个时间段进行划分,本文主要解读和研究四川大学在建国70年发展变革中之合校后,学科建设所取得的重大发展成就,并在探索学科建设发展成就的过程中,总结过去成就的经验和智慧,为四川大学以及我国西部高校、类四川大学型高校的未来学科发展和“双一流”建设提供参考价值和建设经验。

关键词:学科建设 强强合并 交叉融合 发展成就

2017年,四川大学入围我国“双一流”建设高校及建设学科名单中,这是对四川大学学科建设成就的认可,也是对西部高等教育学科建设的肯定。解读和研究四川大学在建国70年发展变革中,学科建设所蕴藏的内在发展逻辑,以及学科建设历史性成就背后的具有中国特色、四川大学风格的发展优势,总结出学科发展的规律,从而对促进四川大学加快“双一流”建设,实现四川大学内涵式国际化发展具有较强的现实意义,也能为我国西部高校、类四川大学型高校的学科发展提供参考价值和建设经验。

一、1994年第一次强强合并——2000年第二次强强合并之前

1994年,经国家教委批准,由两所国家教委直属重点大学(原四川大学和成都科技大学)合并为四川联合大学,后于1998年更名为“四川大学”。

兩校合并后,确立了学科建设在学校建设中的龙头地位,从体制、队伍、政策、投入等各方面采取有力措施,加强重点学科、国家重点实验室、专业实验室、开放实验室和基础学科人才培养和科学研究基地的建设,促进新兴、交叉和边缘学科的生长和发展。

1994年并校之初,学校及时地对原两校的学科专业进行了调整、归并和更新,优化学科专业结构,促进了原两校不同学科专业的交叉渗透和综合融汇。根据原两校文理和理工各自的优势,按照学科有机融合、相互交叉和优势互补的原则,组建了13个门类比较齐全、结构较为合理、基础学科力量雄厚、应用技术学科和新兴边缘学科发展活跃的大学科群体(具体见表10)和学科体系,使之围绕学校总的发展目标互动共生。比如,生命科学与工程学院把原两校的系所和专业合并起来,理工结合,形成了生命科学的学科群体优势,为产生新的学科专业生长点打下了基础;化工学院把原两校的化工机械、精细化工、化学工程等专业纳入其中,形成了基础理论、应用研究、科技发展一条龙的学科群。

在表10每个学科群体内,基本含有带头的重点学科,使每个学科群实力更加雄厚,人员结构更加合理,学科间的互补效应明显,从而促使原两校理工结合、文理渗透,开拓了学科建设的新路子。这种新型的学科专业体系,更有利于四川大学组织科技攻关、传统学科的更新改造和新兴学科的生长。

学科群体的建立,学科的融合,为高新技术领域学科的成长提供了肥沃的土壤。比如,科大原有高分子材料、金属材料、无机非金属材料等系和专业,川大原有材料科学系、材料研究所和生物医学材料工程中心,两校合并后,这些系、所和专业组成了“材料科学与工程”的大学科群体,十分有利于这些学科方向的交叉融合,形成材料学科的群体优势。有人形象地称这一学科是“五星级”(指有博士点、博士后流动站、国家重点学科和重点实验室、有院士和跨世纪人才)的水平。据权威专家评估,四川大学的高分子材料已在全国高校雄居榜首,独占鳌头。又如,合校后建立的生命科学与工程学院,包括了川大原有的植物学、动物学、遗传学、微生物学、生物化学等博士点和硕士点,以及科大的生物力学、生物医学工程博士点和硕士点,不仅提高了学科的综合配套程度,而且形成了基础理论研究、应用研究和科技开发相结合的学科发展态势,也为在生命科学方面形成若干新学科专业生长点打下了基础。

被作为人体替身进行体内外剂量分布模拟实验的中国模拟人,是由原两校近10家单位科研人员共同研制成功的。这种具有骨骼、肌肉、内部脏器及皮肤的人体替身以其外部形态与人体相似和组织辐射等效性、内部结构仿真性等特点被用于放射防护、诊断、治疗、军事工程等领域,填补了国内空白,达到世界先进水平。合校后,这一高技术课题研究,涉及原两校的生命、材料、信息三大领域,横跨14门学科,进一步拓宽其研究领域。同时,以国家级重点学科制革及鞣料为代表的“轻工与纺织工程”“信息科学与工程”等学科群体,也促进了学科的有机融合和优势互补。

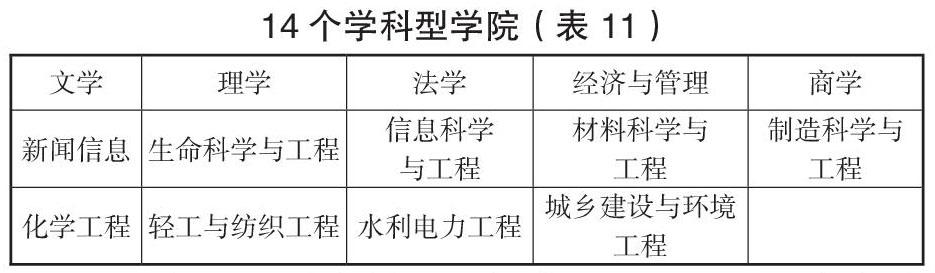

1996年,四川大学对院系、学科、专业进行了调整与融合,将两校原有相同或相近专业合归一处,同一专业不在不同院系重复设置。学校根据学科群的分布,按大的学科群划分了学院范围,建立14个学科型学院(具体见表11),建立人文社会科学研究院和工程物理研究院,并实行校、院、系分级管理。

1998年,四川大学又进行院系调整重组,实行学院制,在管理体制上由校、院、系三级管理变为校、院两级管理,把学校直接面对和领导的学院、科研实体从以前的99个减少到35个。实现了“1+1<2”的效果,大大节约了人力、财力和物力,并实现教师资源、学科资源重组和优化配置,达到了“1+1>2”的效果,在两校原有学科优势的基础上,理工科在保持精干力量稳定进行高水平基础研究的同时,大力开展面向国民经济建设主战场的应用和开发性研究,特别重视培育多学科交叉、渗透的高新技术和边缘学科、新兴学科的生长与发展,由此产生的一批科研成果填补了国内空白,达到或接近世界先进水平,一大批科技成果推广应用后产生了巨大的经济效益和社会效益。据不完全的统计,合并后几年,四川大学与有关单位和企业合作,先后共承担了国家“七五”“八五”科技攻关项目、工业性实验项目、重点开发项目和科技成果推广项目2000多项,承担四川省科技、经济、社会服务科研项目1842项,为我国各项事业的发展做出了突出的贡献。

此外,四川大学已有一批学科专业在国内居于前列,在国际上也有一定的影响。比如国家重点学科“汉语史”的学术水平在国内名列前茅,“中国地方史”和“宗教学”两个博士点是全国高校中有关学科专业唯一的博士点。数学学科的数论、拓朴、微分几何、组合论、泛函分析、模糊数学等领域的学术成就达到国际先进水平。“原子和分子物理”是我国在该领域内唯一的国家重点学科,其博士点和硕士点在国务院学位委员会组织的评估中均获全国同类专业总分第一名。“高分子材料”“水力学”两个学科都是集国家重点学科、重点实验室、博士后流动站、博士点于一体的学科。“皮革化学及工程”是当时我国在该领域中唯一的重点学科、博士后流动站、博士点和专业实验室。

合校后,四川大学成为一所涵盖文、理、工、经、管、法等多学科的新型综合大学,是当时国内学科门类最齐全的高校,有14个学科型学院、46个系、92个本科专业和35个专科专业、99个硕士学位授权点、31个博士学位授权点、4个博士后流动后,4个国家基础学科保护基地、5个国家重点学科、7个省部级重点学科、2个国家重点实验室、2个国家专业实验室和1个国家教委开放实验室,还有100余个研究院、所和研究中心,形成了完整的具有特色的学科发展体系。

二、2000年第二次强强合并至今

2000年,经国家教委批准,四川大学与原华西医科大学强强合并,组建了新的四川大学。合校之初,学校对学科专业的设置与管理建设进行了进一步的系统调整和改革,并对学院也进行了调整与重组,对两校相同的专业、学科进行合并,将100多个专业按学科类组建为28个学科型学院,形成了“文、理、工、医、经、管、法、艺”多学科专业的格局,这一多学科专业的布局及其形成的学科环境,不仅增强了学科的实力,实现了学科建设上的优势互补,而且避免了学科建设上的分散与不必要的重复和投入。

同时,四川大学也积极推动与原华西医科大学的深度融合,借助强劲的医学实力,推动医科的深度介入,促进医学本身与其他学科,尤其是与工科的结合,加强华西资源对其他学科的转化和支撑,进一步实现学科间的交叉渗透。比如,2005年,学校将生物材料与技术、生物力学、材料学和医学、药学相结合,成立国家生物医学材料工程技术研究中心,该中心是我国第一个开放性国家级生物医学材料专业研发机构,其研发的生物材料被广泛运用于临床医疗,疗效良好。2007年,学校将现代生物技术、临床医学、免疫学、药物学、纳米生物技术、化学、材料学等多学科进行交叉与融合,建立了生物治疗国家重点实验室,致力于人类重大疾病生物治疗的基础研究。

此外,四川大学还根据科技发展和经济建设的需要,积极发展和建设新兴前沿学科。比如,2011年,四川大學整合环境科学与工程、化学工程、化学科学、材料科学与工程、生命科学、水利水电工程、土木工程、经济与管理等学科的科研资源、学科资源及人才资源,创建四川大学新能源与低碳技术研究院,积极参与全球的能源变革和我国新能源与低碳经济发展,其CO2捕集、利用和封存(CCUS)技术处于国际领先水平。

2017年9月21日,教育部、财政部、国家发展改革委印发《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,四川大学入选世界一流大学建设名单,并有6个学科入选世界一流学科建设名单,包括化学、数学、材料科学与工程、口腔医学、护理学和基础医学。在2017年12月公布的全国第四轮学科评估结果中,学校16个学科获评A类学科,排名全国高校第9位,其中口腔医学在全国高校一级学科评估中,连续四次(20年)荣获口腔医学第一名。

四川大学在入选世界一流大学建设A类高校后,就立即组织了一批具有国际一流水准的专家队伍,制定世界一流大学建设的“施工图”,最终形成了以“十个一流”为核心的《四川大学世界一流大学建设实施方案》。根据《四川大学世界一流大学建设实施方案》,四川大学将坚持“扎根西部、强化特色、创新引领、世界一流”的理念,以大力建设具有“中国特色、川大风格”的世界一流大学为总体目标,坚持“面向人类发展进步、面向未来科学方向、面向世界学术前沿、面向国家区域重大需求”的原则,激励优势特色学科争第一,推动交叉融合学科和前沿探索学科国际领先,引导面向未来学科实现世界首创,重点建设特色优势学科、交叉领先学科、前沿探索学科、面向未来学科四大类学科,同时,超前部署19个聚焦未来新方向、新领域的学科(具体见表12),设立首席科学家的12个重点建设学科(群)(具体见表13),其中,设立首席科学家的12个重点建设学科(群)属于“4”,19个超前部署学科属于“1”,从而形成优势特色学科、交叉融合学科、前沿探索学科、面向未来学科和超前部署学科“4+1”的学科发展布局,目标是打造出一批世界领先的一流学科,建成与世界一流大学相适应的学科和专业体系,全面提升学校学科专业的整体实力和国际竞争力。

同时,四川大学还在制定世界一流大学建设“施工图”过程中,根据十九大“健康中国”的战略部署,发挥原华西医科大学医学学科的优势和特色,专门制定了 “1+3+N”的建设行动纲领,旨在华西医学整体迈入世界一流的行列,其中,“1”是指华西医学整体迈入世界一流;“3”代表的是三个具有“中国特色、川大风格、华西符号”的一流医学学科,即生物治疗为主导的前沿基础医学与创新药物学、以精准医疗为导向的临床医学与护理学、口腔医学;“N”是指超前部署的具有华西交叉学科特色的学科群。同时,四川大学还瞄准了世界医学前沿、国内民生需求,以及“一带一路”国家战略要求,重点打造了五个超前部署的“医学大健康”校级平台,即“灾害医学平台”“老年康养医学平台”“深地医学平台”“医学大数据研发平台” 和“健康食品科学评价体系研究平台”等。

截至2019年5月,学校进入ESI排名全球前1%的学科领域17个,并列全国高校第7,其中,3个学科领域入全球前1‰,9个学科领域进入世界前5‰ (具体学科领域见表14)。学校在2019年发布的世界大学学术排名(ARWU)中,位列全球185位;在最新的全球自然指数(Nature Index)排名中,列全球高校第51位。

三、结语

建国以来,在历经70年的风雨历程中,四川大学历经了两次强强合并,在合并中促进了理、工、医等学科相结合以及多学科的交叉渗透、综合融汇和协调发展,已经形成了合理的、有特色的学科结构,建设了重点学科和学科群,打造了一批有优势和特色的学科,实现了基础学科与应用技术学科的配套发展和优势互补,学科实力发生了质的飞跃(见四川大学学科发展对比图),带动了四川大学整体水平的提高。现已发展成为一所涵盖了文、理、工、医、经、管、法、史、哲、农、教、艺等12大学科门类的研究型综合大学,学科门类齐全,有34个学科型学院及研究生院、海外教育学院,47个博士学位授权一级学科,354个博士学位授权点,438个硕士学位授权点,32个专业学位授权点,131个本科专业,37个博士后流动站,46个国家重点学科,4个国家重点培育学科,45个国家临床重点专科,是国家首批工程博士培养单位,也是中央确定的首批21所副部级学校之一,为党和国家培养了大批的社会主义事业的建设者和接班人,学科科研成果所产生的巨大经济效益和社会效益更是为我国各项事业的发展做出了突出的贡献。

李岚清同志在考察新四川大学时说:“四川大学是我们改革最早的大学,对我国高校的改革做出了历史性的贡献,可以说是高校体制改革的先锋。” 四川大学在学科发展和建设过程中,顺应时代潮流,积极响应党和国家号召,紧跟国家教育、经济发展改革的步伐,在历经两次强强合并之后,及时地进行院系调整和学科专业的归并,积极促进学科间交叉融汇和深度融合,并利用三校的学科特色和学科优势,培育发展新兴学科和边缘学科,开拓了高等教育结构调整、学科建设和内涵发展的新路子。四川大学在学科建设和发展中这种“敢为人先,敢于創新,勇于调整,紧跟时代”的精神,率先走出了一条具有“中国特色、西部特点、川大风格” 的学科建设特色发展道路,过去学科发展成就以及经验和智慧,也为四川大学以及我国西部高校、类四川大学型高校的未来学科发展和“双一流”建设提供参考价值和建设经验。

参考文献:

[1]卢铁城.《高校合并工作的推进及其成效》[J].国家高级教育行政学院学报,2001(4).

[2]《中国教育报》,1994年4月9日.

[3]卢铁城.《三强合并 铸就辉煌———四川大学的并校改革之路》[J].中国高教研究,2002(11).

[4]陈思静.《四川大学两次并校过程中学科建设情况的调查与分析》[J].科协论坛,2007(12).

[5]四川大学党委办公室,四川大学校长办公室编.世纪名校四川大学1896-2002,四川大学出版社,2002(8).

[6]四川大学党委办公室,四川大学校长办公室编.四川大学跨越1997-2002,四川大学出版社,2003(5).

[7]四川联合大学校办公室编,四川联合大学(四川大学.成都科技大学)年鉴(1994-1995),四川大学出版社,1996.

[8]四川大学校长办公室编.四川大学年鉴(2000),四川大学出版社,2002(6).

[9]廖芹编辑.川大 “首席科学家”如何挑起“双一流”重担.科技日报, 2018年02月05日,http://www.scu.edu.cn/info/1202/2330.htm.

[10]周洪双,四川大学公布世界一流大学建设实施方案,光明日报,2018年01月12日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1589392749627946740&wfr=spider&for=pc.

基金项目:本项目为“四川大学历史·文化·精神传承弘扬计划”资助研究成果,项目批准号skdangan2019-17。

作者单位:四川大学