夏衍领命筹建左联始末

2020-03-23慕津锋

慕津锋

中国现代文学馆

中国左翼作家联盟是中国共产党于1930年3月2日在上海领导并创建的革命文学组织。左联成立之时,正值中国共产党第一次国内革命战争失败,国民党反动派一方面对我党革命根据地进行军事围剿,另一方面对国统区实行文化围剿。当时的斗争形势迫切要求我党要把上海的左翼作家们团结起来,与国民党反动派争取宣传阵地,吸引广大民众的支持,共同与国内反动派做斗争。

正是在这样的历史环境下,年轻的共产党员夏衍在党的领导下,积极参与左联的筹建。

1929年10月初,正在上海中华艺术大学任教的夏衍突然接到好友潘汉年的通知,邀请他当晚到霞飞路(今淮海中路)一家咖啡店见面。夏衍知道潘汉年当时在党内担任中央宣传部直属“文化工作委员会”书记,他突然找自己会有什么事呢?夏衍很是疑惑。当晚,夏衍准时来到咖啡店。潘汉年早已等在那里。两人装成是生意人,喝着咖啡,随意交谈。

《创造月刊》创刊号

潘汉年用刀叉在盘子上把蛋糕切成小块,边吃边向夏衍传达党组织的决定:“端轩,组织上决定,近期调你参加筹建一个全国性的很重要的文艺团体——左翼作家联盟。”

“左翼作家联盟?”起先,夏衍只是随意地用小勺搅拌着咖啡里的方糖,当听到这个名字时,却不由得一顿。“左翼作家联盟”这个名称,他听起来有些陌生。这时在他的脑海里,有的还是“拉普”(俄罗斯无产阶级作家协会)和“纳普”(日本无产阶级作家协会)之类的概念。

潘汉年看出夏衍的疑惑,他耐心地解释说:“组织上决定,要立即停止创造社、太阳社与鲁迅之间的论战。要团结以鲁迅为首的一批与我们战斗目的相同或者基本相同的要求进步的作家。我们与他们的关系,应当是一个广泛的、联盟的关系,我们要与他们一起,向我们共同的敌人战斗,而不是内部之间,为了意气,为了一些无聊的字句,喋喋不休的争论。”

听到潘汉年这么说,夏衍十分赞成。他对于当时发生在上海的创造社、太阳社与鲁迅之间的论战也感到深深忧虑。

自1928年初,创造社成员开始先后撰文攻击鲁迅。1928年1月,创造社成员冯乃超在《文化批判》创刊号上发表了《艺术与社会生活》。在文中,冯乃超对鲁迅、叶圣陶、郁达夫、张资平四位作家进行了点名“批判”。在“批判”鲁迅时,冯乃超说“这位老先生”是“常从幽暗的酒家的楼头,醉眼陶然地眺望窗外的人生……他不常追怀过去的昔日,追悼没落的封建情绪,结局他反映的只是社会变革期中落伍者的悲哀,无聊赖地跟他弟弟说几句人道主义的美丽的话。隐遁主义!”1928年5月,成仿吾在上海《创造月刊》发表《毕竟是“醉眼陶然”罢了》继续批判鲁迅。在该文中,成仿吾攻击鲁迅,称:“传闻他近来颇购读社会科学书籍,但即刻又有一点不小的问题:他是真要做个社会科学的忠实的学徒么?还是只涂彩色,粉饰自己的没落呢?这后一条路是掩耳盗铃的行为,是更深更不可救药的没落。”成仿吾把鲁迅描绘成一个没落的、满嘴黄牙的老头子,固守着破旧的城堡,留恋着那个已经衰落了的封建社会,流露出没落阶级的情绪……1928年8月10日,郭沫若在上海《创造月刊》第2卷第1期发表了《文化战线上的封建余孽——批评鲁迅的〈我的态度气量和年纪〉》。在文中,郭沫若谈道:“他(指鲁迅) 是资本主义以前的一个封建余孽。资本主义对于社会主义是反革命,封建余孽对于社会主义是二重的反革命。以前说鲁迅是新旧过渡时期的游移分子,说他是人道主义者,这是完全错了。他是一位不得志的Fascist (现通译为法西斯,也有的译为棒喝主义者)。”在文中,郭沫若给鲁讯加上了三顶大帽子:“封建余孽”“二重的反革命”“法西斯”。同一时期,太阳社的蒋光慈、钱杏也分别发表了《关于革命文学》和《死去了的阿Q 时代》,讨伐鲁迅。创造社、太阳社以排炮的形式,对鲁迅发动了全面的攻击。

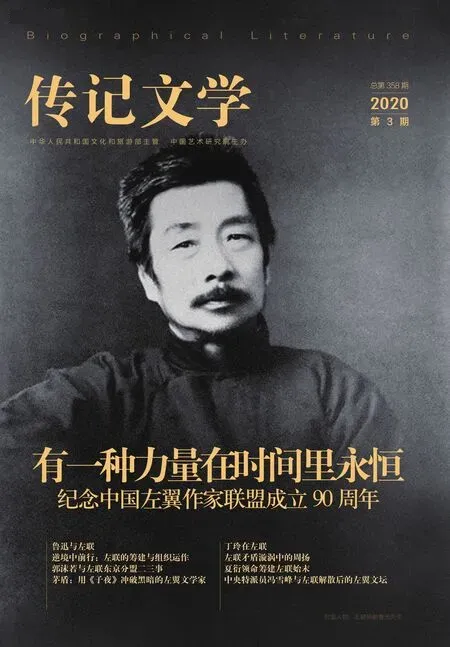

青年夏衍

其实,这些围攻鲁迅的“青年革命文艺家”,不少人还曾与鲁迅有过联合。1926年年末,鲁迅决定离开厦门去广州,目的之一就是“与创造社联合起来,造一条战线,更向旧社会进攻”。1927年,国民党的清党使中国进入了白色恐怖时期。共产党人和左翼文化人,开始重新寻找精神起点。创造社成员曾和鲁迅洽谈由鲁迅领衔合出《创造周报》。1927年9月25日,鲁迅在给李霁野的信中曾说:“创造社和我们,现在感情似乎很好,他们在南方颇受压迫……”1927年10月,鲁迅和创造社的一些成员先后从广州、武汉等地来到上海。1927年10月19日,鲁迅还曾与太阳社的钱杏、蒋光慈等人一起出席了中国济难会为出版一个刊物而召集的一次聚会。基于联合作战的思想,鲁迅和创造社、太阳社曾有过合作动议。1928年元旦出版的《创造月刊》第1卷第8期, 登出了鲁迅、郭沫若(麦克昂)、成仿吾、郑伯奇、 蒋光慈等共同署名的《〈创造周报〉复活宣言》,摆开了向旧社会进攻的阵容。

但随着创造社新进成员李初梨、彭康、朱镜我、冯乃超等纷纷从日本回国,他们并不赞成联合鲁迅,认为成仿吾等人当时的态度不够革命。这些人深受苏联革命理论和日本“福本主义”影响,他们觉得有必要对中国旧作家队伍进行一次彻底清算。而在他们眼中,最能代表中国旧作家的便是鲁迅。不久,他们便发动了一场围攻鲁迅的声势浩大的文化论战。在论战中,这些革命年轻作家在文中语多轻薄,有不少是无聊的人身攻击。

这些攻击文章让鲁迅十分生气,不久便决定展开反击。1928年3月12日,鲁迅在《语丝》上发表《“醉眼”中的朦胧》,首先回击了成仿吾、李初梨两人对他的攻击。接着,他又在《我的态度气量和年纪》《“硬译”与“文学的阶级性”》等一系列文章中,与创造社和太阳社展开了激烈的论战。

在这场论战中,夏衍并没有写文章明确地加入到创造社或太阳社一边。虽然在思想认识上,他与钱杏、蒋光慈、冯乃超等人相接近,感情上也是相通的,但平心而论,他实在不赞成他们用如此激烈的态度与鲁迅展开这样公开剧烈的论战。不过这想法他一直没有说出来,避免招来“温情主义”的非难。

正因如此,当听到潘汉年说要结束论战,联合鲁迅,他感到非常开心。在这次交谈中,潘汉年饶有深意地看着夏衍,说道:“这次的争论,几个文艺团体之间不仅理论上,而且在感情上都有了相当大的隔膜,需要有一些没有卷入过论争的人参加筹备小组,作为缓冲。你这次没写文章骂鲁迅,正合适。”夏衍不及多想,只是问了一句:“假如我们的建议鲁迅不同意怎么办?”潘汉年笑了笑,说:“你放心,这件事已酝酿了很久,已经和鲁迅谈过,得到了他的同意。”随后,潘汉年又说道:“这几天,你多熟悉一下近来的文艺资料与动态。必要时,可以找阿英、乃超、灵菲他们交换意见。我跟他们都谈过了。以后见面的机会会更多的,我走了。”

这时,夏衍在心里还是很有些顾虑的,他只是写过一些剧本,自认为并不算是文艺圈里的人,至多敲敲边鼓,写些小文章,现在要以作家身份出现在筹备小组中,是否合适?但这是中央的决定,是中央要求结束这场文艺论战并建立统一战线,可见中央对文化战线的重视。在这种情况下,自己被确定参加左联筹备工作,那肯定是党中央在慎重考虑后做出的决定。自己作为一名党员,必须要服从组织安排。

这次见面后,夏衍对自己在文艺界能起到怎样的作用,心里并没有底。为了完成这项任务,夏衍只好去找好朋友、同为左联筹备小组成员之一的钱杏谈心。

为了争取鲁迅对左联的巨大支持,必须有人经常与鲁迅行交道。当时党组织领导下几个主要从事筹备工作的大都是原创造社、太阳社的。像乃超和我都与鲁迅有过文字之争,夏衍没有参加“革命文学”论争,不存在这个问题。而且,他与鲁迅已有点往来。同时,他虽是太阳社支部的,同太阳社人员自然很熟,与后期创造社的几位也熟(他们在日本时就认识了),太阳社与创造社 (主要从日本回来的几位)文字上也交过锋,记得第三街道支部还为此将双方召集在一起开过会,解决了一些问题,但彼此思想意识上都有毛病,互不服气,所以,增进团结问题仍然存在。党一再提醒我们要搞好党内这些同志的团结。我想,代表创造社、太阳社一些同志去做鲁迅工作,夏衍更能发挥作用,同时也有利于进一步调整两个社团之间的关系。加上我同夏衍住得很近,常常交谈,他经常在创造社、太阳社的刊物上写文章,彼此比较了解。

到1929年秋,创造社与太阳社中的许多年轻人,通过一年多的认真思考,开始认识到鲁迅思想的独特深刻性及巨大价值所在。他们也通过夏衍等各种关系,向鲁迅表达了捐弃前嫌的意愿。而鲁迅本人,通过这一年多的潜心研读普列汉诺夫、卢那察尔斯基的著作,在思想上也更加靠近和认同无产阶级文艺。因此,他乐于接受冯雪峰、冯乃超、彭康、李初梨这些年轻人的善意。当冯雪峰受命找他谈话,商量成立左联的时候,他完全赞同成立这样一个革命的团体。

潘汉年对鲁迅的态度多少还有点担心。他再三要冯雪峰征求鲁迅的意见,并说“中国左翼作家联盟”的“左翼”两个字用不用,取决于鲁迅。鲁迅如不同意用这两个字,那就不用。结果鲁迅态度很明朗地说:“‘左翼’两字还是用好,比较明确一些,旗帜可以鲜明一些。”

经过充分酝酿与协调,左翼联盟筹备小组准备在1929年10月中旬(“双十节”之后不久),召开一次讨论会。会议主要内容是由潘汉年传达中央主张停止文艺界“内战”,反对宗派主义、关门主义,以及组建左联的意义。地点最后选择在北四川路的公啡咖啡馆二楼,参加人共有11 个,即筹备小组的10 个党员和潘汉年。

10月中旬的一天下午,潘汉年组织筹备组人员在公啡咖啡馆召开了第一次小组会议。夏衍、冯乃超、彭康、阳翰笙、钱杏、蒋光慈、戴平万、柔石、洪灵菲、冯雪峰、潘汉年共11人到会。

公啡咖啡馆位于北四川路998号,在一个有轨电车终点站附近,是一家很不起眼的咖啡馆。它位于租界,国民党当局若没有租界占领者的许可,是不能进去随意抓人的。而且,这个咖啡馆是犹太人开的,中国人一般不去,外国人对喝咖啡的人并不注意,因此在这儿开会比较安全。

这次筹备小组会议放在了咖啡馆二楼的一个小统间举行。大家围着一张长餐桌,由潘汉年主持会议。会议一开始,潘汉年首先请阳翰笙传达党组织意见(会议之前,时任江苏省委宣传部部长的李富春代表党中央与阳翰笙有过一次正式谈话)。阳翰笙把党团结鲁迅、尊重鲁迅的意见正式传达之后,夏衍及大部分的小组成员纷纷表态,拥护李富春的意见。钱杏等人随后也作了自我批评,说自己对鲁迅态度不好。但也有些同志对此持保留意见,他们分辩说,鲁迅只是一个激进的民主主义者,不是马列主义者,为什么不能批评呢?但最终,大家还是达成共识,按照党组织的要求,团结鲁迅、尊重鲁迅。

公啡咖啡馆,今虹口区四川北路、多伦路转角处

潘汉年在会上还传达了党中央为该小组规定的两个需要尽快完成的任务:

一、拟定左联发起人的名单;

二、起草左联纲领。

会议最后一致决定:这两个文件拟出初稿后,先请鲁迅审阅,得到他的同意后,再由潘汉年转送中央审定。

同时,会议还作出两个决定:

一、创造社、太阳社所有的刊物一律停止对鲁迅的批评,即使鲁迅的文章中还有论战的言语,也不反驳,对鲁迅要尊重;

二、分派夏衍、冯乃超、冯雪峰三人专门负责筹备小组与鲁迅的联络工作。鲁迅目标太大,不宜太多参加筹备小组会议,因此夏衍等三人需经常把小组会议的情况向他报告。

会议结束后不久,潘汉年与李初梨先后发表了《文艺通信》与《普罗列塔利亚文学应该怎样防卫自己》两篇文章。这两篇文章的发表代表着历时近两年的“革命文学论战”终告结束。

1929年10月15日,潘汉年在《现代小说》第3卷第1期上发表了《文艺通信》。在文中,潘汉年这样写道:

与其把我们没有经验的生活来做普罗文学的题材,何如凭各自所身受与熟悉一切的事物来做题材呢?至于是不是普罗文学,不应当狭隘的只认定是否以普罗生活为题材而决定,应当就各种材料的作品所表示的观念形态是否属于无产阶级来决定。

当月,《创造月刊》第2卷第6期则刊登了李初梨的《普罗列塔利亚文学应该怎样防卫自己》。李初梨表示:

普罗列塔利亚文学的作家,应该把一切社会的生活现象,拉来放在他的批判的俎上,他不仅应该写工人农民,同时亦应该写资本家、小市民、地主豪绅。

对这两篇文章,夏衍十分留意。看后,他从心底感到顺畅和熨帖。在此期间,夏衍不止一次地到景云里17号拜访鲁迅先生,向他通报每次筹备会议的具体情况,并倾听他的意见。鲁迅见到夏衍时总是笑容满面,他对于一些年轻人的做法表示了谅解,并一再表示愿意和这些左翼革命作家团结起来,反抗国民党反动派的文化围剿与反动统治。

1929年冬的一天,夏衍与冯乃超带着拟好的两个文件(左联纲领、发起人名单)来到鲁迅家中,请他审阅。鲁迅拿到文件后,戴上眼镜,极为认真地逐字逐句地阅读。

社会变革期中的艺术,不是极端凝结为保守的要素,变成拥护顽固的统治之工具,便向进步的方向勇敢迈进。作为解放斗争的武器,也只有和历史的进行取同样的步伐的艺术,才能够唤喊它的明耀的光芒。

诗人如果是预言者,艺术家如果是人类的导师,他们不能不站在历史的前线,为人类社会的进化,清除愚昧顽固的保守势力,负起解放斗争的使命……

读完纲领,鲁迅沉吟了片刻。这使夏衍有些不安,过了好一会儿,鲁迅慢慢地说:“我没意见,同意这个纲领。”

然后,鲁迅又看了筹备小组拟定的左联发起人名单。有些鲁迅并不认识,夏衍、冯乃超认真地给鲁迅作介绍。鲁迅听后表示认可。突然,鲁迅问道:“为什么发起人里没有郁达夫的名字?”夏衍没有吭声。之前,筹备小组讨论到郁达夫时,郑伯奇与钱杏认为,左联成立郁达夫理应是发起人之一。夏衍很同意他们的意见。在日本时,夏衍曾是郁达夫的崇拜者,他还学着郁达夫的笔调写过小说。回到上海后,他与郁达夫也常有来往。但夏衍认为自己本不是文艺界的人士,不好直接表态同意,但参加讨论的也有人认为郁达夫“意志消沉,情调灰色”。所以,当时的草拟名单把郁达夫从发起人中划去了。

现在鲁迅问起这事,夏衍为自己当时在讨论时没赞成正确的意见,心里感到有些惭愧。冯乃超赶紧解释说:“郁达夫最近情绪不好,老朋友找,有时也不见。”鲁迅从夏衍的表情和冯乃超的回答中看出此事的端倪,他有些不以为然地说:“达夫消沉,那是一时的情况。我认为他应当参加。他是一个很好的作家。”

夏衍和冯乃超当即表示:回去后,他们马上去找郁达夫,征求他本人的意见。鲁迅听后也表示赞成。

谈完正事,鲁迅心情很好,他又与夏衍、冯乃超闲谈了一阵。在闲谈中,鲁迅还为他们讲了绍兴的一些笑话。其中说两个农民,一个说皇帝这么有钱,这么舒服,不知怎么过日子的。另一个很有把握地回答:皇帝的生活嘛,一只手元宝nian nian(捏捏),一只手人参jia jia (嚼嚼)。最后两句话,鲁迅完全是用绍兴方言讲的,听起来特别有趣。他说完后,夏衍和冯乃超一起大笑。

很快,夏衍便将鲁迅的意见带给筹备小组的其他成员。大家都同意按照鲁迅的意见办。

于是,2月下旬的一个雨天,夏衍和陶晶孙一起去看望郁达夫。当时,郁达夫正病卧在床上。夏衍简单地介绍了筹组左联的情况,并邀他参与发起。

郁达夫看着夏衍、陶晶孙诚恳的面容,很真诚地说:“你们要我参加,我就参加吧。不过……我正在‘冬眠’,什么事情也做不了。”说完后,郁达夫对着夏衍苦笑了一下,一副抱歉的神情。

在夏衍等人的努力下,很快左联成立所需要的各项准备工作基本完成。最后,就剩下左联成立大会开会地址的问题。经过充分协商,筹委会最终选中了中华艺术大学。中华艺大除具备地理环境和自身条件外,还有一点就是它离鲁迅的住所景云里很近。

经过充分准备,中国左翼作家联盟最终决定在1930年3月2日召开成立大会。

对于3月,夏衍满怀着喜悦和憧憬。他曾这样描写道:

3月来了!——充满了欢喜和希望,我们拥到街头去吧!周围还是很冷,但是正在萌芽的新绿,已经报告我们,春天已经到了目前。稚嫩的新芽,变成了翠绿的叶子,她,——已经冲破了长时间重压着的灰色的地壳,已经接触着料峭的春风。

3月1日下午,夏衍陪着潘汉年等人一起又仔细地察看了中华艺大会场的情况。从北四川路到窦乐安路的交界,到艺大二楼的进口处,直到全校的房间,夏衍等人都作了仔细勘查。甚至有几个门可做出口,有没有后门,经过后门可以从哪条路安全离开,他们都作了周密安排。同时他还告诉夏衍,从北四川路到中华艺大门口,一路都有安全布置。

1930年3月2日下午,中国左翼作家联盟成立大会在中华艺大隆重举行。参会正式代表有鲁迅、夏衍、潘汉年、冯乃超、阳翰笙、冯雪峰等40多人。

会场设在中华艺术大学底层右边常马路的一间长方形大教室中。教室前面是块大黑板,黑板之前有一个小平台做了主席台,原来教室内的课桌都已移出,参加会议的人都坐在咖啡色的长板凳上。因到会的人多,教室的两旁还有一些人站着,连主席台旁也站着不少人。他们中有工人纠察队员,也有一些是事先得到消息赶来的艺大学生。

下午2 点左右,夏衍估算了一下与会的人数,有些代表,像郭沫若,此时远在日本,不可能赶回来开会:还有蒋光慈、叶灵凤、杜衡、郁达夫等,则迟迟不见身影,看来也不会来了。夏衍和鲁迅、潘汉年、钱杏交换了意见,决定准时开会。

大会开始后,第一项议程是由代表们举手表决,推举鲁迅、夏衍、钱杏三人为主席团。随后由冯乃超、郑伯奇报告左联筹备经过;接着,则由“中国自由大同盟”代表潘漠华和鲁迅、田汉、彭康、阳瀚笙等人分别致辞。

鲁迅作了题为《对于左翼作家联盟的意见》的发言。

鲁迅的讲话,尖锐有力,语重心长,充满了现实主义的、恳切的批评与自我批评精神,引起了强烈震动。

1938年初,夏衍与茅盾(右一)、潘汉年(中)在广州

下午4 点,大会开始左联常委选举。最终,夏衍得票最多,他在7 个候选人中排名第一,接下来是冯乃超、钱杏,然后是鲁迅、田汉、郑伯奇、洪灵菲。周全平与蒋光慈是候补执委。

当宣布选票时,夏衍有些不好意思地望了鲁迅一眼。鲁迅却很大度地一笑,毫不介意。

选举完毕后,代表们开始向大会提案,计有十七项之多。主要有:组织自由大同盟的分会、发展左翼文艺的国际关系、组织各种研究会、与各革命团体发生密切关系、发动左翼艺术大同盟的组织、确立各左翼杂志的计划、参加工农教育事业等。提案通过前,先由夏衍和钱杏将题目写在黑板上,然后以举手的方式一一通过。

成立大会总共进行了5 个小时,直到晚上7 点才在低沉又热烈的欢呼声中,宣告结束。

左联成立后,在党中央的领导下,夏衍等人积极团结一切革命作家,他们以鲁迅为旗手,以马克思主义文艺理论为指导,对于“新月派”“民族主义文艺运动”“自由人”“第三种人”及“论语派”等的资产阶级文艺观点,开展了有力批评,对国民党反动文艺政策,进行了坚决的批判与斗争。正是在左联的坚强领导下,中国的左翼文艺运动取得了巨大成就。一方面左翼作品大量涌现,鲁迅的《故事新编》以及他和瞿秋白的杂文,茅盾的《子夜》《林家铺子》《春蚕》,蒋光慈的《咆哮了的土地》,丁玲、张天翼、叶紫等人的小说,田汉、洪深、夏衍等人的剧作,左翼进步诗人的诗歌,这些作品都以其思想艺术的新拓展,在广大读者中产生了广泛影响。另一方面在左联的培养下,沙汀、艾芜、叶紫、周文、蒋牧良、艾青、蒲风、聂绀弩、徐懋庸等一批文学左翼作家纷纷涌现。他们的出现给中国文坛带来许多生气勃勃的作品,成为20 世纪30年代文坛上活跃的力量。

夏衍根据茅盾小说改编的影片《春蚕》剧照