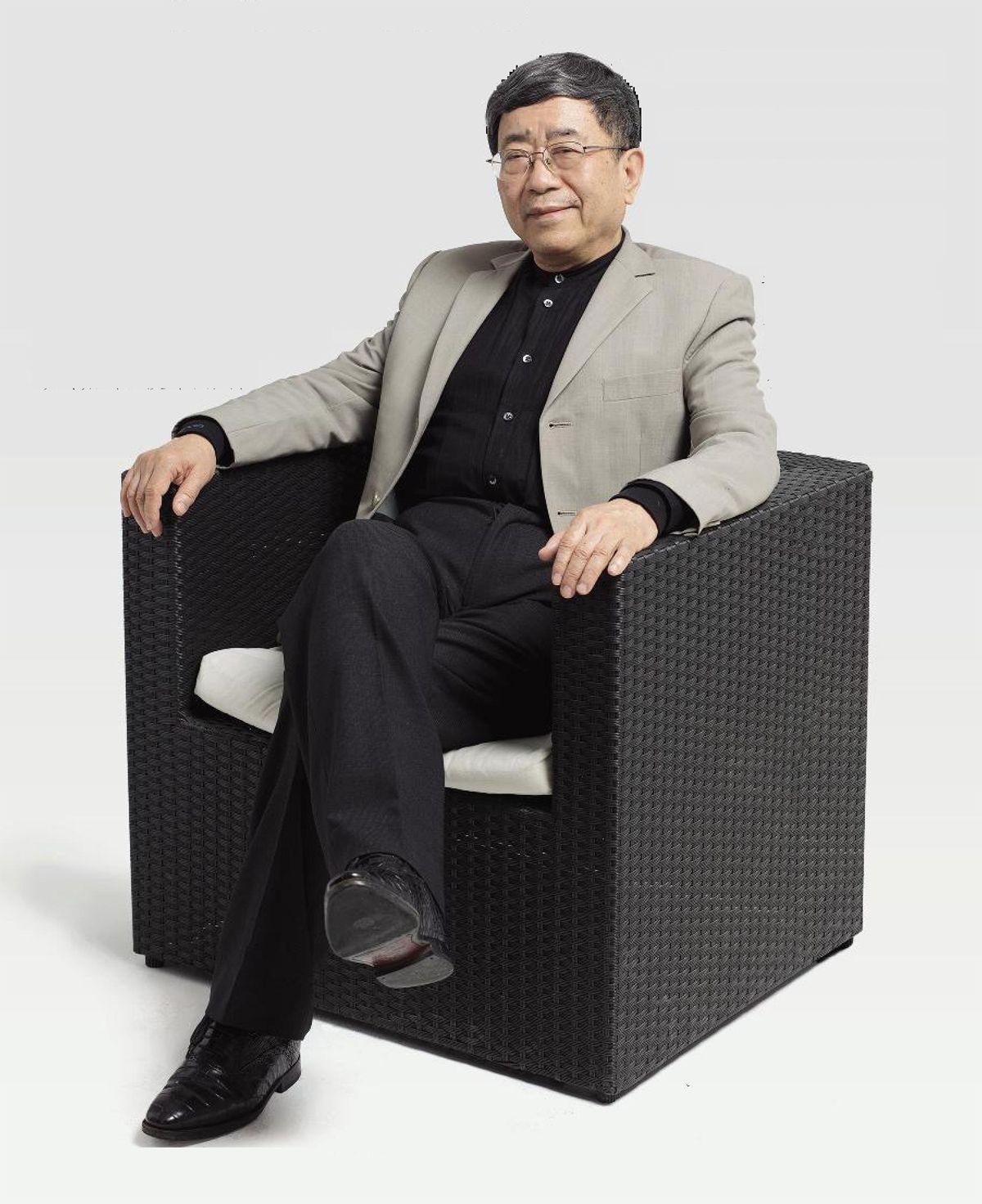

余秋雨:文化远行者

2020-03-17

余秋雨在《中国文化课》的序言中写道:“我的生命基调是以最大的安静穿过最险的峡谷。”如今的他与妻子过着一种近乎与世隔绝的生活,没有手机,远离网络,为自己保留一片诗意的净土;他早年坎坷,后来几度辞职脱离仕途,奔赴远方,用双腿丈量大地,探索文明的奥秘,用语言帮助中国文化走向世界。他是学者,是作家,更是一位远行者。

记=本刊特约记者 肖瑶

本刊记者 朱诗琪

实习记者 方昕

余=余秋雨

找到了讲述中国文化的钥匙

记:去年,您在网络上发布了一档音频课程,现在又将它们整理成这本《中国文化课》。您做这件事的原因是什么?

余:有一个非常具体的原因。前些年,我到世界各地,包括联合国总部,美国国会图书馆,哈佛、耶鲁、哥伦比亚等大学演讲。但演讲时我遇到了一个问题,就是我应该怎么讲中国文化?那里的人不会像书呆子一样听你说故事,或者咬文嚼字地考据一个用词、两句诗。他们想要知道:中国文化到底靠什么魅力能吸引到他们。我到哈佛大学演讲那一次,听众有退休的华文教授,他们年纪非常大,譬如赵元任的女儿赵如兰教授。听完演讲后,赵如兰教授说:“余先生,你找到了讲中国文化的钥匙。”

国内好像有很多人在讲中国文化,但有的太孤傲,有的太艳情,有的太阴谋……这个时候我就有点着急,觉得自己总得讲一讲。后来有网络平台也有类似想法,我们一拍即合,就在网络平台上完整地讲中国文化。没想到听众这么多,有人白天、晚上一遍一遍地听,有人还做笔记。这让我对文化产生了信心,对中国产生了信心,对人类产生了信心。

记:您刚才反复提到了“文化”,在不同人眼里,文化的含义不同,对您来说,文化是什么,能简单定义一下吗?

余:什么是文化,这个问题困扰了全世界的文化人,现在已经出现了200多个不同的定义,最长的定义来自中国的《辞海》。五六年前,我在凤凰卫视曾说我要公布一个研究成果——世界上关于文化最短的定义,并征求全世界华文读者的意见。到现在,这件事已经过去五六年,大家对此的评价都是正面的,所以我就可以有把握地说了。我对文化的定义——文化是一种变成了习惯的生活方式和精神价值,它的最后成果是集体人格。这个定义有三个关键词——“生活方式”“精神价值”和“集体人格”。我略做解释。“生活方式”是我们每天要做什么样的事情,譬如我们吃得惯什么,吃不惯什么;生活方式后面隐藏着精神价值,譬如我们关心亲情伦理,在乎我们的父母,这和国外不太一样,这属于精神价值;最后时间长了,它们就组成了一群人的集体人格了。集体人格,鲁迅把它说成国民性,我们讲的中华文化,也就是中国人的集体人格。

诗意地行走在大地上

记:前面提到了您曾走遍世界上各文化的故地,媒体也评价您是“走得最远的当代学者”。您对待行走的态度与您小时候的经历有关吗?

余:有。我从小在宁波四明山的余脉长大,那时爬山是一件比较随意的事情。我7岁的时候,有一次放学回家,奶奶告诉我,我妈妈到表外公家做客了。表外公家在两座山的另一边。我当时就想,天那么黑了,我一定要给妈妈一个惊喜,所以我就没有跟我的奶奶讲,一个人悄悄地爬两座山,打算去找我的妈妈。在爬第二座山的时候,山顶上有个破房子,里边住了一家乞丐,乞丐都为我担忧,说那么小的孩子一个人怎么能爬这么荒凉的山,这山上有老虎和狼。我笑笑说:“不要紧,你们不是就住在这儿吗?”我继续往前走,下山的时候,听到脚步声,是我妈妈来了。我妈看到我一点都不驚讶,她只对我说:“秋雨,你来了。”我在这样的环境当中长大,另外我那时无所畏惧,真的是连豺狼虎豹都不怕。在后来的人生中,我遇到过很多麻烦,但是我都能够应付。其中一个非常重要原因就是,我好像不太害怕一切,更不会把外面不太好的东西当作对自己的折磨。所以这一点我想是年轻人可以学习的,你可以非常快乐地走完这一生,一点不担忧,一点不难过。

记:长大后,您又是从什么时候开始重识行走的重要性?

余:这要从很早的时候说起。当时我是全国最年轻的大学校长,我要辞职谁也不同意,最后我在辞职典礼上读了陶渊明的《归去来兮辞》。我读了几段,底下坐着的学生和老师就明白了,我要进入我想象中的田园中回归生活,回归文学。辞职以后,我到西北高原考察中国传统文化的魅力。当时也没有公路,我就拿了一块石头防身,一点点,慢慢地走。《文化苦旅》就是这样开始的。

学历不是文凭,是求学的经历

记:您最近在采访中反复提到一个新概念,叫作“新学历”,能跟我们具体聊聊这个词吗?

余:对于“学历”这两个字,其实我们有一点点误会,好多人把它跟毕业文凭联系在一起,但其实学历是指求学的经历。求学有各种方法,在课堂里是求学;在家里自学,这也是一种学历。有的时候到外面旅游,看了一个历史文物,再找相关的书来读,这也是你的学历。学历是一个非常主动和泛化的概念,而不是我们过去理解的,马上可以拿出文凭的学历。

记:《中国文化课》里,您是用什么方法帮助听众和读者提升“新学历”的呢?

余:首先,得有高度,不能让他们哈哈一笑就过去。在这一点上,你不要认为听的人是害怕高度,不是这样的,听的人很容易辨别高度。其次,要有完整的系统,比如我一定要先从文化的定义出发。在讲授的过程中,我翻译了《老子》《离骚》《庄子》等非常难的著作,然后尽量根据我的学术功底让它变得准确。最后,是入心,根据自己的内心,再了解学生的内心是如何想的。为了使我的学问真正进入接受者的生命中,我把整个文化当中有阅历的东西和我的经历联系在一起:我是怎么做的?我吃惊的是什么?我感觉奇怪的是什么?我都写在这里面了。

记:有些人认为“背诵”是学习中华文化的一条很重要的途径,您对这个观点怎么看?

余:我们现在对文化有一点误会,以为背好多古诗、古词、古文、古句就是理解中国文化。以我对中国文化的了解,其实这搞错了,这并不是我们研究中国文化的最主要的途径。我有的时候看电视节目里有一些很小的孩子,能够背几千首诗,我大吃一惊。我觉得这个作为展示极限的能力,欣赏一下是可以,但这件事一定不能在年轻人当中提倡。我们要提倡的是用古诗激发自己青春的诗情,用自己的情怀去拥抱古代的一个个灵魂,这才是最根本的。所以未必要读背那么多,关键是要用心。

记:如何能让同学们更好地提升自己的“新学历”呢?

余:非常重要的一点是,要有创新精神。如果一个人,满口都是古话,这是不对的。传统是一种传下去的力量,传不下去的,不能硬让它传下去。这样勉强地传承力量是不对的,如果文化真正强大,它一定可以靠自己的力量传承下去。所以中华文化最优秀的部分一定不会被下一代忘记,不仅下一代,再过十代也不会被忘记,因为它有这样的原始之力。靠死记硬背的方式,孩子们除了失去了创造能力,失去青春气息,什么也没有留下,成为一个年轻的“孔乙己”,何苦。

比起这些,他们需要的是感受山川,感受天地,感受陌生人的笑容,感受漫漫长途的能力。和山川、大地连在一起,能激发他们的诗情。会背几首古诗也不错,可以帮助他们参考,激发其他事情。因此我的想法是激发他们的诗情,让他们把诗写在大地上,或是让他们把诗落实在自己的行为上,而不是以传统的名义,用古代的东西堵塞他们的心路。

苦难是财富,但依旧要保持欢乐

記:现在很多年轻人都有追寻的偶像,您觉得对他们来说,如果有一些文化偶像会不会更好?

余:偶像是需要的。现在好多年轻人心目当中有企业家偶像,这个我觉得比文化偶像低得多了。我们要树立的偶像应该是文化偶像,他有一种集体人格。当文化偶像出现的时候,年轻人的文化就变得有血有肉了。拥有偶像以后,你就能在他的生命价值上往前走。请大家记住,并不是重要人物才能成为你的偶像。按照现在瑞典的一位心理学家的说法,你的偶像就是与你的心理结构存在同构关系的人。

记:您在书中提到了众多中国文化历史中的名人和作品。如果让您只选一个人或一本书推荐给年轻读者,您会选哪个?

余:我最怕做唯一性的选择。心情不一样,我会有不一样的选择,而且每一个人的方位也不一样。我说哲学的时候,一定会讲到老子;如果是欢快的,我想到庄子。还有其他如屈原、王阳明这样的名人,但他们的生存方式和正常的生活距离太遥远。只有苏东坡,能让我全方位地觉得喜欢,也全方位地觉得有才华。散文、医药、佛学、绘画、书法……他都擅长,而且他有非常好的平常心,碰到任何困难的时候,都能感到快乐。

记:有些年轻人经历了比较多的挫折,觉得看不到生活的希望,余老师对这样的年轻人有什么鼓励和忠告?

余:这是财富。年轻的时候如果不经历一些挫折,对生活的了解不够,以后可能很难担当重任。我从来没有看到过一个人一路顺利,之后发展也一直好。在文化上更是如此,没有遇到过挫折的文人是平淡无奇的,我还找不到一个没有受过大挫折就可以留在文学史上的文人。如果不讲古代,就讲现代,现在和你们讲话的人叫余秋雨,年轻时候受的挫折比你们多得多,不仅家里没有饭吃,劳动量也是惊人。每天天不亮就起来,天黑才回家,全部时间都待在农田里。我肩上的伤口从来没有弥合过,这是被扁担磨破的。我想给受挫折的年轻朋友讲,你认为你很厉害,其实不是,你受的挫折太小了,但经历了大挫折也不要怕,这正是财富。

我做过那么长时间的老师,又做过那么长时间的校长,学生毕业的时候都说:“校长你能不能给我题几个字?”我题最多的是“善良、快乐、健康”这六个字,我的人生没有太大的目标。由于善良,你一定会很快乐,坦荡荡!然后健康也很重要,大家不要把它当作一件小事,你要有些锻炼,才能在大地中行走。

(整理:金文先)