物理模拟龙卷风的风速和气压降分布特征

2020-03-16田玉基钮亚楠杨庆山

田玉基,钮亚楠,杨庆山,李 波

(1.北京交通大学土木建筑工程学院,北京 100044;2.结构风工程与城市风环境北京市重点实验室,北京 100044;3.重庆大学土木工程学院,重庆 400044)

中国长江中下游、珠三角、京津冀等地区是龙卷风的多发地区,每年约发生龙卷风60起~150起[1]。龙卷风大多在旷野、近郊区生成、移动、消失,可能袭击核电站、航站楼、铁路线路及站房、输电塔-线等基础设施工程,也可能袭击厂房、民居、粮食作物、森林,造成巨大的生命财产损失,严重影响社会、经济的正常运行[2]。龙卷风具有惊人的破坏力,理应得到重点研究,但龙卷风的研究手段却极少,对龙卷风风场的认识极为有限。

龙卷风突发性强、水平尺度小、持续时间短、移动速度快,常规气象观测网络很难捕捉测量龙卷风风场数据;既使龙卷风经过气象台站附近,由于观测仪器不能够抵抗龙卷风的强大破坏力,也无法测量、记录龙卷风数据。目前,可采用多普勒雷达探测高空位置的龙卷风风速、气压,但无法测量近地面范围的龙卷风风场;雷达探测得到的极少量龙卷风风场数据还不能用于研究低矮建筑物、构筑物的龙卷风作用效应。因此,实验室中采用物理模拟器生成龙卷风并研究其风场特性,成为认识、研究龙卷风特性及其作用效应的重要手段。龙卷风模拟器采用机械装置驱动空气流动,形成高速旋转、螺旋上升的“类龙卷风”,它具有可重复、可控制、可调节的优点。

世界上第一台龙卷风模拟器设计建造于1971年[3],并初步研究了龙卷风的风场结构,验证了物理模拟龙卷风的可行性及有效性。在此基础上,龙卷风模拟器增加了蜂窝结构,消除了龙卷风上升气流中的湍流成分,改进后的龙卷风模拟器称为Ward型模拟器[4]。随后,对龙卷风模拟器进行了不断改进,建造了多座龙卷风模拟器[5-7],生成的龙卷风直径在几厘米至几十厘米。针对Ward型龙卷风模拟器无法生成移动龙卷风的缺陷,爱荷华大学设计建造了可移动式龙卷风模拟器[8]。该模拟器生成的龙卷风风速剖面与多普勒雷达实测真实龙卷风风速剖面进行了对比,验证了该模拟器的有效性[8]。根据爱荷华大学龙卷风模拟器的设计原理,同济大学建造了我国第一台移动式龙卷风模拟器,研究了不同粗糙度情况的龙卷风风场特征[9]以及冷却塔、低矮房屋的龙卷风作用效应[10-11]。

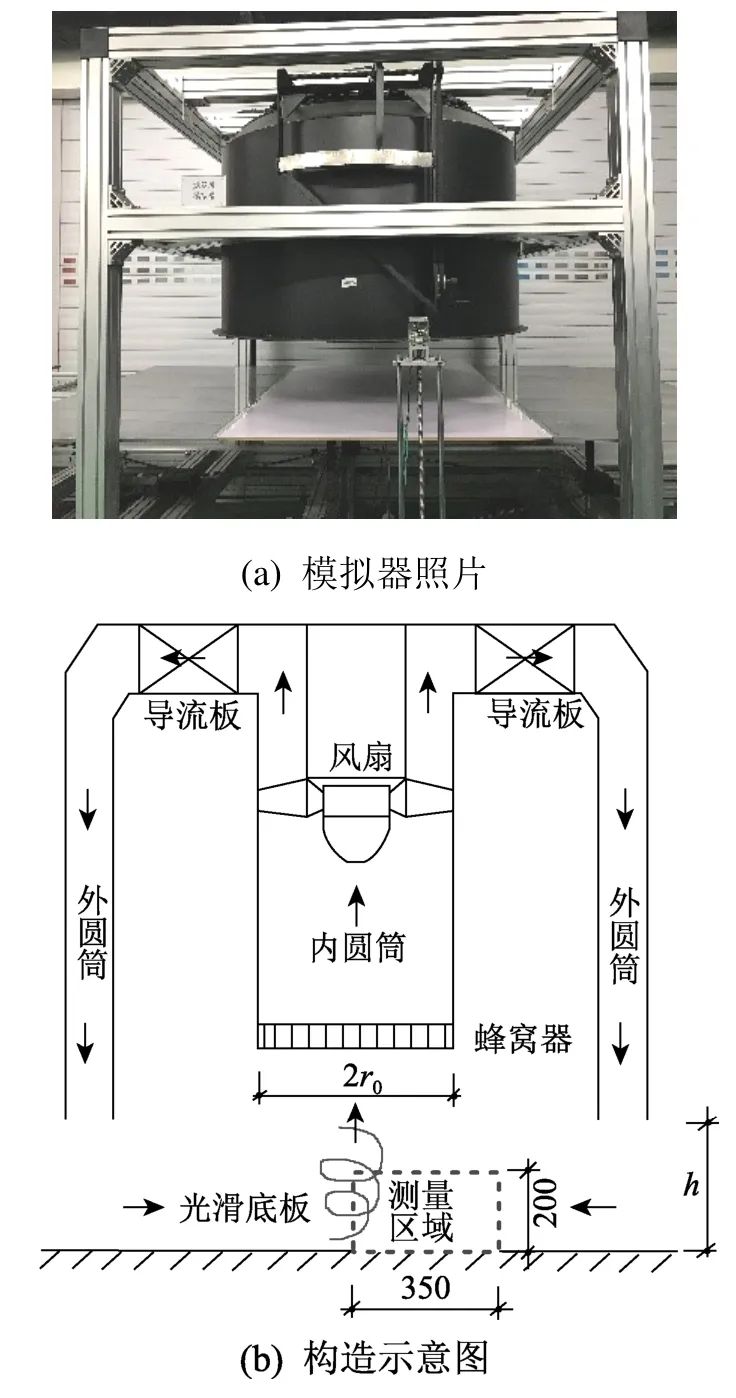

基于爱荷华大学、同济大学龙卷风模拟器的设计原理,北京交通大学结构风工程与城市风环境北京市重点实验室建造了龙卷风模拟器(如图1所示),其技术参数列于表1。该模拟器由3个同轴圆筒、顶部悬吊风机、顶部导流板以及蜂窝器构成,并设置有水平轨道。风机生成向上的气流,在经过顶部倾斜排列的导流板时获得旋转动量;随后气流沿着外围环状管道向下运动至平台底板表面,并在底板表面中心处汇聚,此时水平气流逐渐转化为向上的竖向气流,在可升降平台底板和蜂窝器之间,形成螺旋上升的龙卷风涡旋;气流经蜂窝网之后,被风机吸收,形成回流。

图1 龙卷风模拟器照片及构造图Fig.1 Configuration of tornado simulator

本文利用北京交通大学龙卷风模拟器和眼镜蛇风速探针,测量了5种涡流比龙卷风风场的风速、气压,系统总结了物理模拟龙卷风的三维风速、气压降分布特点,并将实验室测量结果与实测真实龙卷风数据及理论模型进行对比分析,验证了北京交通大学龙卷风模拟器的有效性,为进一步研究土木工程结构的龙卷风作用效应奠定了基础。

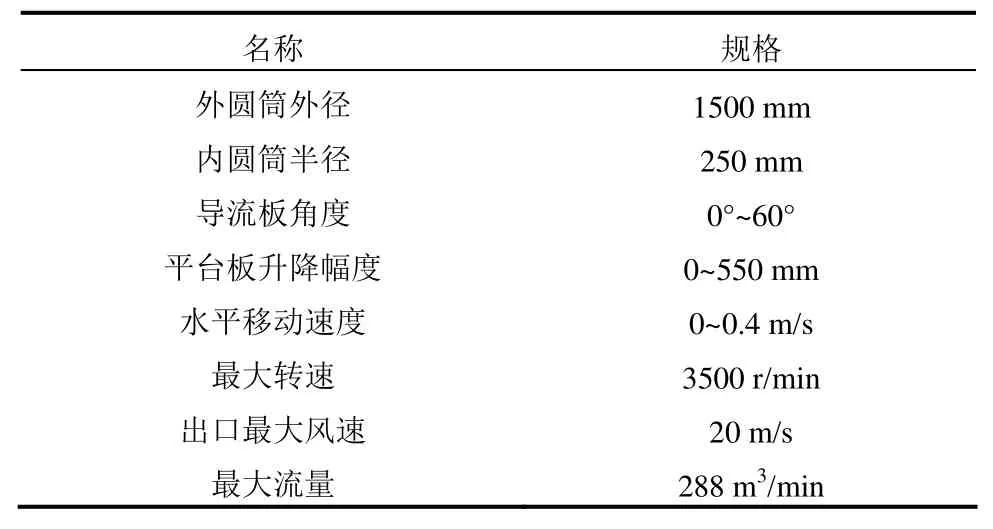

表1 北京交通大学龙卷风模拟器的技术参数Table 1 Technical parameters of tornado simulator in BJTU

1 试验工况

1.1 涡流比

龙卷风旋转动量与径向来流动量之间的比值称为涡流比。作为影响龙卷风形态最为重要的参数,涡流比较小时,龙卷风为单胞涡;随着涡流比增大,单胞涡涡旋发生破裂,单胞涡演变成为多胞涡。理论上,涡流比的定义可表达为[8,12]:

式中:r0为上升气流半径(内圆筒半径);h为来流高度(平台底板的升降幅度);Γ为环向流量;Q为单位轴向长度上的体积流量。

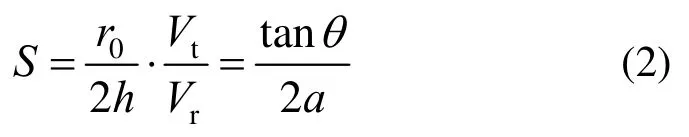

式(1)中Γ、Q均不容易在模拟器生成的龙卷风风场中进行测量,因此,对式(1)进行简化,得到涡流比的简化表达式[5]为:

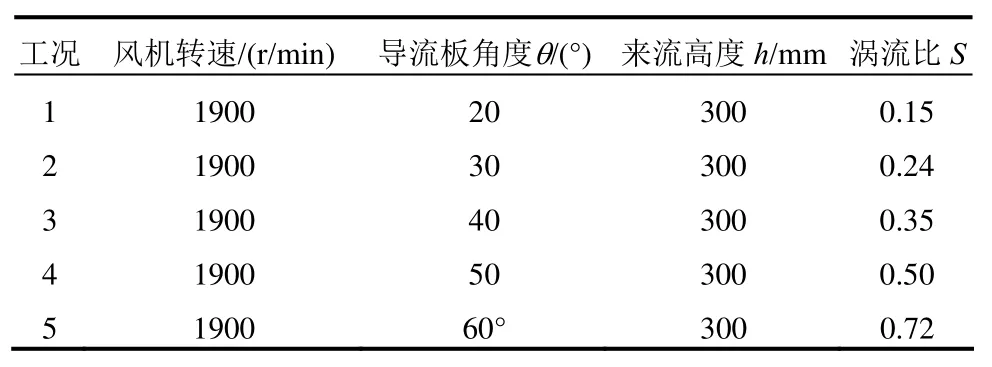

式中:Vt表示切向风速;Vr表示径向风速;θ为导流板的倾斜角度表示龙卷风的高宽比。研究结果表明[13],式(2)与式(1)的吻合度很高,当θ≤25°时,二者误差极小,因此本文采用较为简单的式(2)作为计算涡流比的理论公式,共测量了5种涡流比工况下的龙卷风风速分布和气压降分布,具体试验工况及其参数列于表2。

表2 龙卷风物理模拟的试验工况Table 2 Test cases of physically simulated tornadoes

1.2 数据测量与采集

本文采用四孔三维脉动风速眼镜蛇探针测量龙卷风风场的风速、气压降。该风速探针总长度为180 mm,其中主体部分长度为150 mm,直径为14 mm;探针部分长度为30 mm,直径为2.6 mm。风速探针可以测量±45°锥体范围内的三维风速和气压降。风速测量精度与来流风速大小、俯仰角度以及偏斜角度等因素相关,当风向与进气孔夹角介于±24°之间且风速小于20 m/s时,风速测量精度略高于±0.3 m/s。俯仰角度、偏斜角度越大,风速测量精度越低。

本文选择的龙卷风风场测量区域为径向350 mm,竖向200 mm,如图1中虚线框所示。在测量龙卷风风速和气压降过程中,风速探针与竖向自动移测架固定在一起,放置在平台底板下部,风速探针从平台板中心的圆孔中伸出;风速探针的进气孔方向与龙卷风的切向风速方向平行,利用竖向自动移测架调节探针的竖向高度,移动模拟器调节探针的水平位置,实现风速探针在径向和竖向的精确定位。固定风速探针位置后,在每个空间位置采集两次风速和气压降数据,每次采集时间为24 s,采样频率为1250 Hz。下文中的风速、气压降等统计数据均为集总平均值。

2 龙卷风的三维风速

采用风速探针可测量龙卷风的切向风速、径向风速和竖向风速,每次可测量龙卷风风速场内一个位置的风速时程,得到测量坐标系下的切向、径向和竖向风速时程。在图1所示的测速区域350mm×200mm 内,利用风速探针,分别测量不同位置的切向、径向和竖向风速时程。本节总结分析了龙卷风风速测量范围内的切向、径向和竖向的平均风速及湍流强度的集总平均值。

2.1 平均切向风速

龙卷风的切向风速描述了龙卷风旋转速度的大小,是三维速度分量中强度最大的分量,也是学者们最为关心的速度分量。

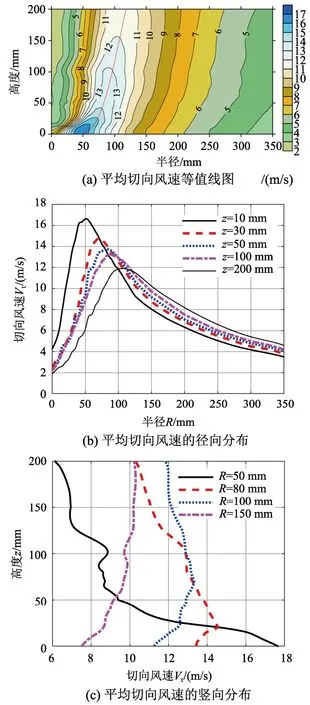

图2给出了涡流比S=0.35工况下平均切向风速等值线图及径向分布、竖向分布曲线图。其中,图2(a)中的粗实线表示最大切向风速的位置,最大切向风速位置与涡核中心之间的距离称为涡核半径。从图2(a)、图2(b)可以看出,距离模拟器平台底板相同高度处,在涡核半径位置切向风速达到最大;在涡核以内,切向风速随半径增大而增大,两者近似呈线性关系;在涡核半径以外,切向风速随半径增大呈曲线衰减,其衰减速率随半径增大而减小。龙卷风切向风速的径向分布呈现“M”形状,其中图2(b)只给出了龙卷风单侧切向风速的径向分布曲线;由于龙卷风涡核的随机摆动,涡核中心位置(R=0)的切向风速并不为零,这是与理想龙卷风模型的不同之处。由图2(a)、图2(b)还可看出,随高度增大,涡核半径增大,最大切向风速减小。

图2 涡流比S=0.35工况下平均切向风速分布Fig.2 Mean tangential velocity with swirl ratio 0.35

图2(c)给出了平均切向风速的竖向分布曲线;可以看出,涡核半径外(R=150 mm)切向风速的竖向风剖面与大气边界层风剖面类似,风速随高度增大而增大。在涡核半径附近(R=80 mm、100 mm),切向风速随高度呈现先增大后减小的趋势,形状类似“鼻”型。当在涡核半径内(R=50 mm)时,切向风速的竖向剖面与大气边界层风速剖面形状相反,切向风速随高度增大而减小,涡核内的最大切向风速发生在近地面位置。

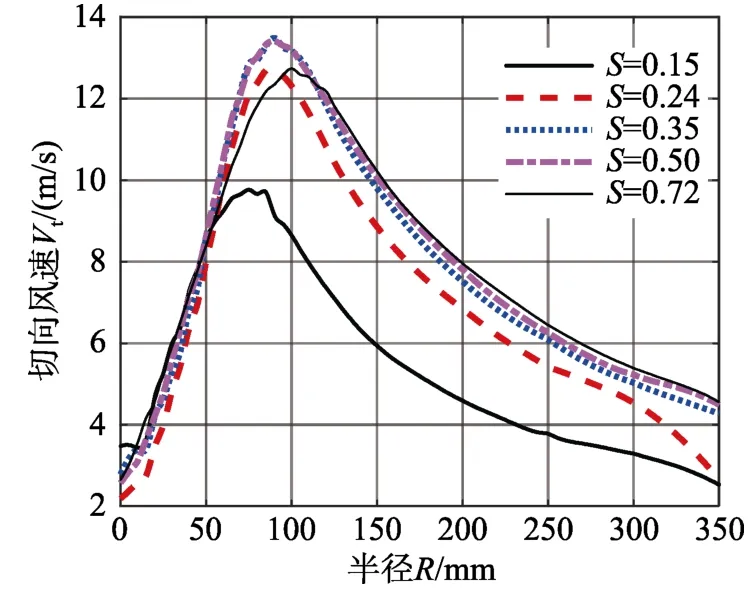

图3给出了距离平台底板80 mm高度处不同涡流比条件下平均切向风速的径向分布曲线。可以看出,随着涡流比增大,龙卷风的最大切向风速以及涡核半径均随之增加。当涡流比较小(S≤0.35)时,增加幅度较大;当涡流比较大(S>0.35)时,增加幅度趋于平缓;当S=0.72时,龙卷风的最大切向风速略有下降。

图3 5种涡流比工况下平均切向风速的径向分布Fig.3 Mean tangentialvelocities with five swirl ratios

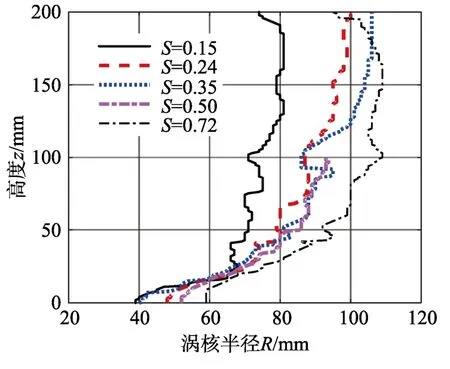

涡核半径描述了龙卷风最大切向风速的发生位置,图4给出了5种涡流比工况下涡核半径的竖向剖面。可以看出,涡核半径随高度增大而增大,低空处的涡核半径增幅较大,高空处涡核半径增幅减缓,龙卷风形成“漏斗”状的锥形涡旋,与自然界真实龙卷风的“漏斗”形状相似。在同一高度平面,涡核半径随涡流比增大而增大;此外,近地表范围内,涡核半径随涡流比变化增幅较小;在高空处,随涡流比增大涡核半径增幅明显增大,龙卷风在径向的影响范围增大。自然界真实发生的龙卷风,其涡流比越大,龙卷风的规模越大,影响范围越大,破坏力越大。模拟器生成龙卷风的涡核半径反映了龙卷风的空间尺度,与真实龙卷风具有相似的特点。

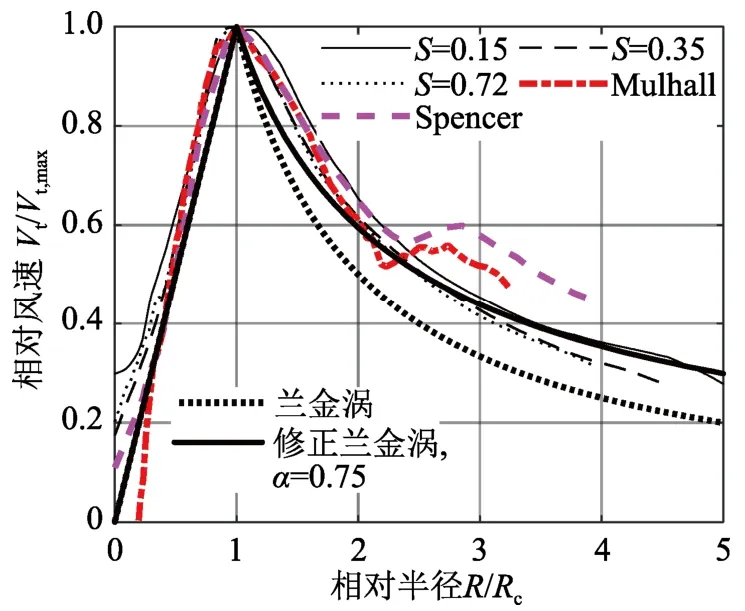

为了验证北京交通大学龙卷风模拟器生成龙卷风风速与真实龙卷风的符合程度,将模拟器生成龙卷风的平均切向风速进行无量纲归一化表示,与两次龙卷风风速实测记录[8,14]进行比较(图5);结果表明,本文试验结果与实测结果十分吻合。

图4 涡核半径的竖向剖面Fig.4 Vertical profile of radius of vortex core

图5 归一化平均切向风速的径向分布Fig.5 Normalized mean tangential velocity

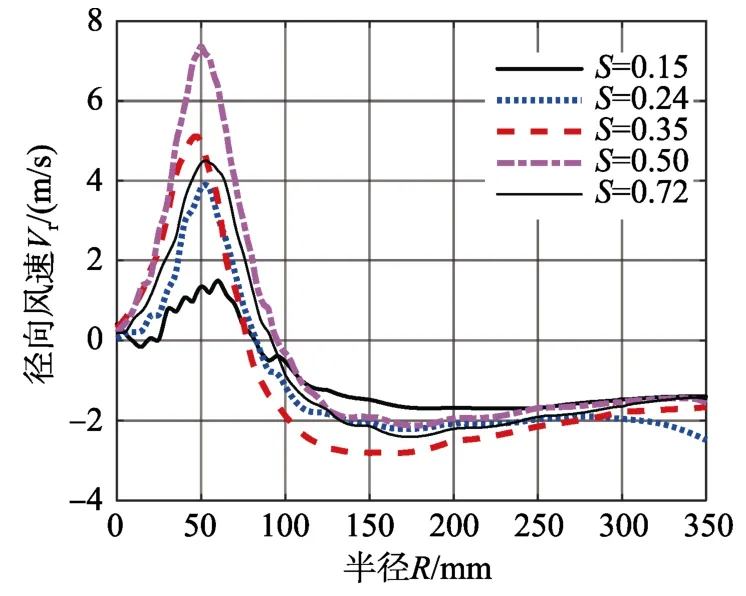

为了验证试验结果与龙卷风风速理论模型的符合程度,图5还给出了兰金涡模型和修正兰金涡模型表示的无量纲切向风速,两个理论模型可统一表示为:

式中:Vt(R)表示半径R处的切向风速;Vt,max表示最大切向风速;Rc表示涡核半径;α表示涡核以外切向风速的衰减指数。当α=1时,式(3)表示兰金涡模型;当α≠1时,式(3)表示修正兰金涡模型。本文试验结果与两个理论模型的比较结果表明,在涡核以内,试验结果与两个理论模型相符合;在涡核以外,试验结果明显大于兰金涡模型,与α=0.75的修正兰金涡模型符合程度较好。

2.2 平均径向风速

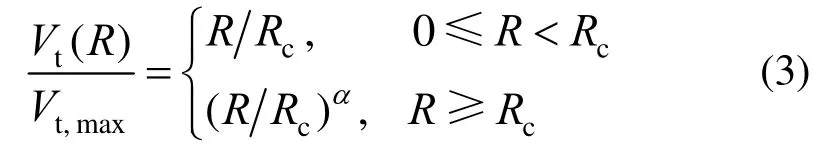

龙卷风的径向风速描述了气流沿径向的流动速度;其中,气流向龙卷风中心的流动速度规定为负向风速,反之为正向风速。图6为S=0.35工况下龙卷风平均径向风速的等值线图、不同高度位置的径向分布曲线及不同径向位置处的竖向分布曲线。

图6 涡流比S=0.35工况下平均径向风速Fig.6 Mean radial velocity with swirl ratio of 0.35

由图6(a)可知,涡核外近地面高度范围内,气流向龙卷风中心汇聚,径向风速为负值;在涡核内近地面高度范围内,气流由龙卷风中心向外流动,径向风速为正值。在近地面高度范围内,来自龙卷风外围的气流和涡核内的出流汇聚在一起,形成螺旋上升的气流。

图6(b)给出了龙卷风径向风速的径向分布曲线;由于径向风速存在来流区域和出流区域,径向分布存在来流径向风速峰值(负向峰值)和出流径向风速峰值(正向峰值)。随着高度的降低,近地面位置10 mm高度来流径向风速最大,同一高度涡核内出流区域的正向风速峰值也达到最大。在近地板0~50 mm高度范围内,向龙卷风中心汇聚的气流经历了加速、减速过程。

图6(c)给出了径向风速的竖向分布曲线,离地高度和距龙卷风中心径向距离是影响竖向分布的主要因素。远离龙卷风中心时(R=150 mm),在100 mm高度以下,气流向龙卷风中心汇聚,径向风速为负值。随着距龙卷风中心径向距离减小,当R=100 mm、80 mm时,在50 mm、25 mm高度以下,气流向龙卷风中心汇聚,径向风速为负值;这一现象表明,近地面来流边界层厚度随半径减小而逐渐减小。在涡核半径附近(R=50 mm),气流向外扩散,径向风速为正值。龙卷风径向风速的上述规律与真实龙卷风的雷达观测结果相似[8,15]。

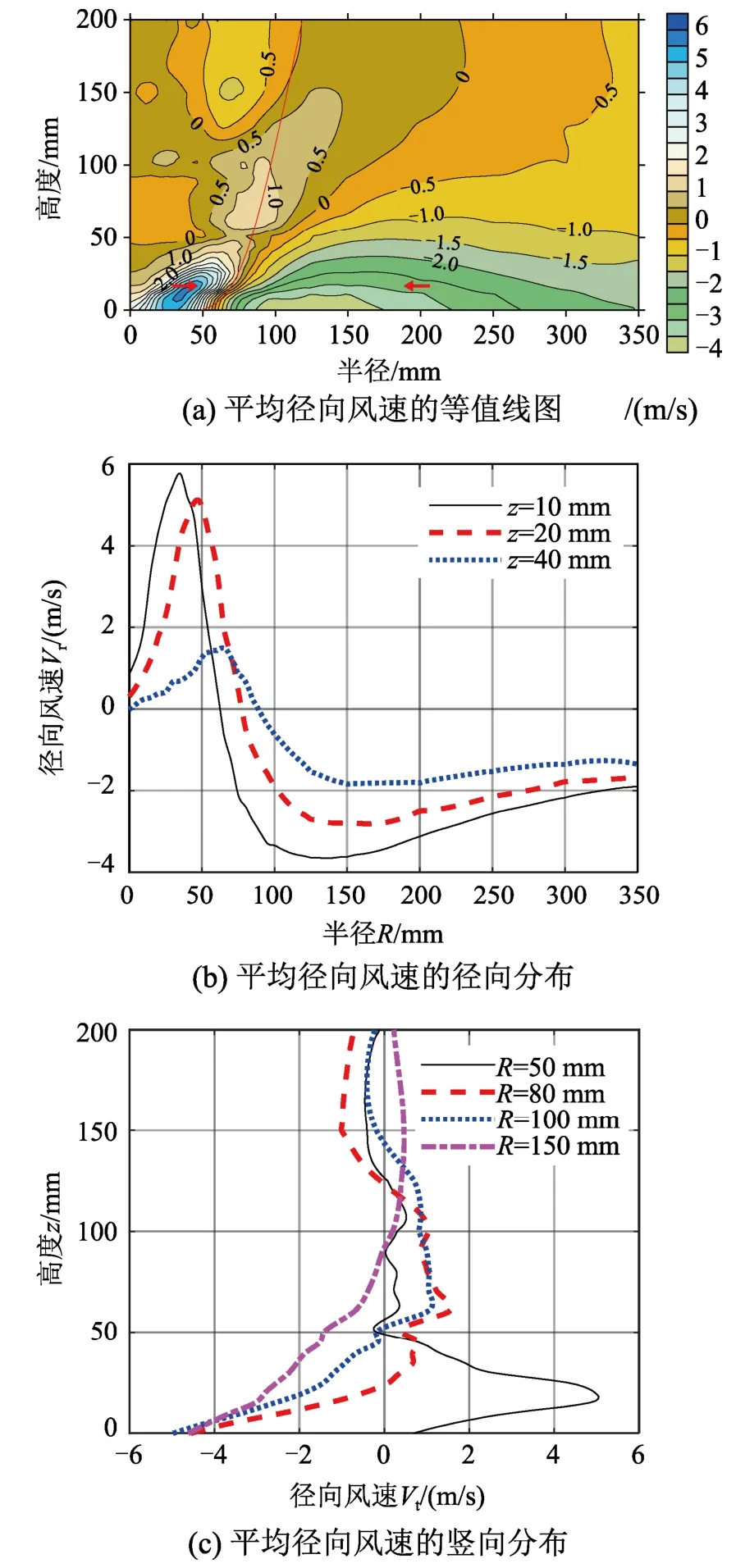

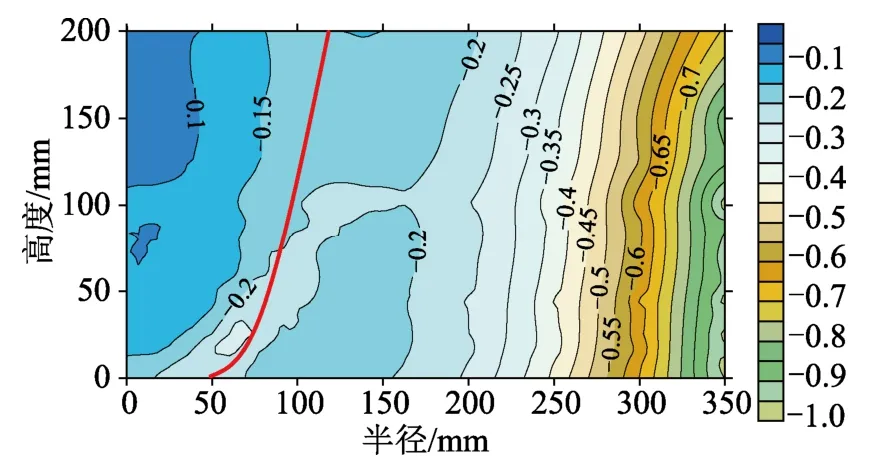

对比图6(a)与图2(a)可知,在涡流比S=0.35工况下,平均径向风速与平均切向风速之比如图7所示。可以看出,在靠近平台底板范围内,二者比值较大,越接近底板二者比值越大;其中,入流区域的风速比值的最大值为0.65,出流区域的最大比值为-0.40。离开平台底板50 mm高度以上,二者的比值接近零。

图7 涡流比S=0.35工况下径向风速与切向风速的比值Fig.7 Ratio of radial to tangential velocity with swirl ratio of 0.35

在真实的龙卷风中,同时存在切向风速、径向风速和移动风速,这三种水平风速共同决定了水平风速的幅值和风向;在龙卷风影响范围内,不同位置的水平风速、风向各不相同,其中切向风速的幅值最大,移动风速大约为切向风速的25%左右[16]。本文进行的风速测量受到眼镜蛇探针性能的影响,未进行移动龙卷风情况下的风速测量,但得到的切向风速、径向风速的测量结果及其相互关系反映了真实龙卷风的风速特点。

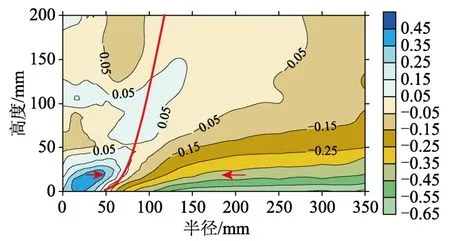

图8给出了不同涡流比工况、距离底板20 mm位置平均径向风速的径向分布曲线。5种涡流比的平均径向风速曲线呈现相同的变化趋势。在涡核外,气流向龙卷风中心汇聚,径向风速为负值;在涡核内,气流向涡核外流动,径向风速为正值;入流区域的平均径向风速最大值小于出流区域的最大值。在入流区域,涡流比在0.15~0.35,入流平均径向风速最大值随涡流比增大而增大;涡流比为0.50、0.72时,其最大值略小。在出流区域,涡流比在0.15~0.50,出流平均径向风速最大值随涡流比增大而增大;涡流比为0.72时,其最大值较小。

图8 不同涡流比工况下平均径向风速的径向分布Fig.8 Mean radial velocities with different swirl ratios

2.3 平均竖向速度

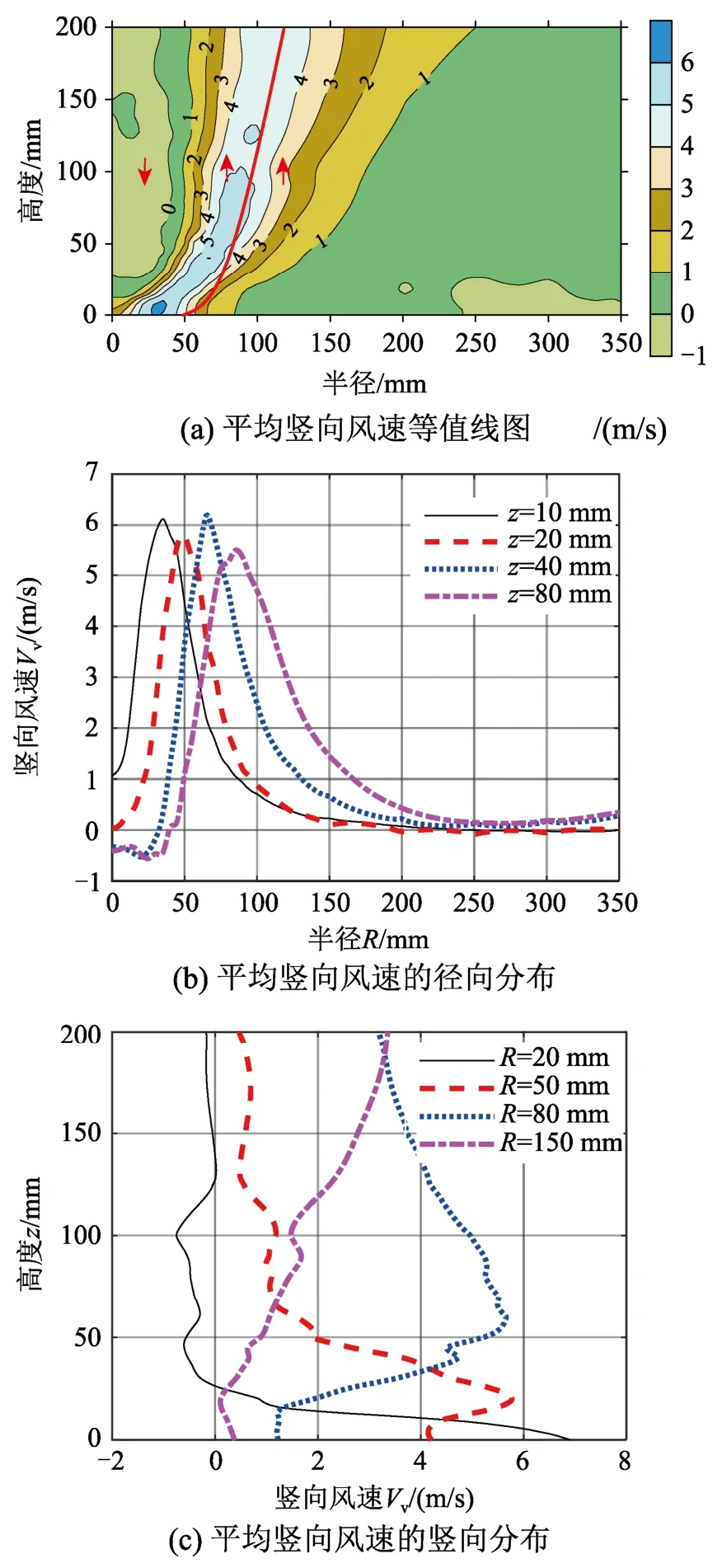

龙卷风的竖向风速描述了竖直上升或下沉气流的速度;其中,上升气流的风速规定为正值,下沉气流的风速规定为负值。图9给出了涡流比S=0.35工况下龙卷风平均竖向风速的等值线图、不同高度位置竖向风速的径向分布曲线和不同径向位置的竖向分布曲线。

在图9(a)中,靠近龙卷风中心区域,竖向风速方向向下,但下沉气流风速较小;在涡核内,远离龙卷风中心区域的竖向风速方向向上,风速逐渐增大;在涡核半径附近,竖向风速方向向上,风速达到最大值。在涡核以外,竖向风速随半径增大而减小。由上述现象可知,在涡流比S=0.35工况下,龙卷风涡旋在中心位置可能发生了漩涡破裂,破裂涡向下运动但尚未触及底板,未完全形成双胞涡或多胞涡。在自然界发生的龙卷风中,涡流比较小时,龙卷风为单胞涡旋;涡流比较大时,涡旋破裂,涡核内气流下沉触地,形成多胞涡旋。北京交通大学龙卷风模拟器受到尺寸限制,涡流比相对较小,只能生成单胞涡旋的龙卷风;随着涡流比增大,涡核中心部位气流出现下沉现象,但未触地,这与真实的单胞涡龙卷风形状相似。

图9(b)为龙卷风竖向风速的径向分布曲线,呈现“M”形状(本文只给出了单侧结果),变化趋势与切向风速类似。同一高度位置,随着距龙卷风中心距离的增加,竖向风速先增加,在涡核半径附近(R=50 mm左右)达到峰值,随后减小;在远离龙卷风中心位置(R>200mm ),竖向风速衰减至零。

图9 涡流比S=0.35工况下平均竖向风速Fig.9 Mean vertical velocities with swirl ratio of 0.35

图9(c)给出了竖向风速的竖向分布曲线。在涡核半径内(R=20 mm),距离底板30 mm以上,气流下沉,竖向风速沿高度基本不变且数值较小;但在距离底板30 mm以下,气流上升,竖向风速为正,并且距离底板越近,竖向风速越大。在涡核半径附近(R=50 mm或80 mm),气流上升,竖向剖面呈现“鼻”形,沿高度方向竖向风速先增大后减小,峰值所在高度随径向距离的增大而增大;在涡核半径外(R=150 mm),竖向风速随高度增大呈现增大趋势。

由图9(a)和图2(a)对比可知,在涡核半径附近,切向风速最大并且气流上升;由此可知,在涡核半径附近,气流处于螺旋上升状态。图10给出了风速的俯仰角等值线图,其中正值表示向上的竖向风速与切向风速的矢量和方向与水平方向的夹角。可以看出,涡核半径附近的仰角最大,在20°左右;在涡核半径两侧,仰角逐渐减小。在靠近涡核中心位置,大约离底板25 mm以上高度的部分区域,俯仰角为负值,表示气流向下运动,但未触地。与真实龙卷风相似,模拟器生成的龙卷风同样具有气流螺旋上升的特点。

对比图9与图2(a)可知,在涡流比S=0.35工况下,平均竖向风速与平均切向风速之比如图11所示。可以看出,在切向风速最大值附近,平均竖向风速与平均切向风速之比较大,其值在0.4~0.5范围内;在最大切向风速两侧,两者比值随半径逐渐减小。在龙卷风中心气流下沉区域,与切向风速相比,竖向风速非常小。

图10 涡流比S=0.35工况下龙卷风风速的平均俯仰角Fig.10 Mean pitch angle with swirl ratio of 0.35

图11 平均竖向风速与平均切向风速的比值Fig.11 Ratio of vertical to tangential velocity

图12给出了不同涡流比工况下距离底板40 mm高度平均竖向风速的径向分布。不同涡流比工况下,竖向风速随半径的变化趋势与涡流比S=0.35工况类似。涡流比S=0.15、S=0.24、S=0.35时,随涡流比增大,竖向风速峰值随之增大;当涡流比S=0.35、S=0.50、S=0.72时,随涡流比增大,竖向风速峰值随之减小。

图12 不同涡流比工况下平均竖向风速的径向分布Fig.12 Mean vertical velocity with different swirl ratios

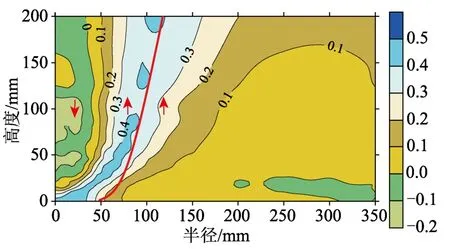

2.4 湍流强度

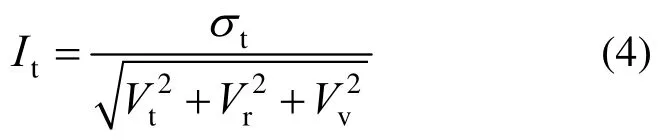

在测量坐标系下,切向风速的湍流强度可表示为:

式中:σt表示切向风速的标准差;Vt、Vr、Vv分别表示切向、径向和竖向风速的平均值。类似地,可定义径向或竖向湍流强度。

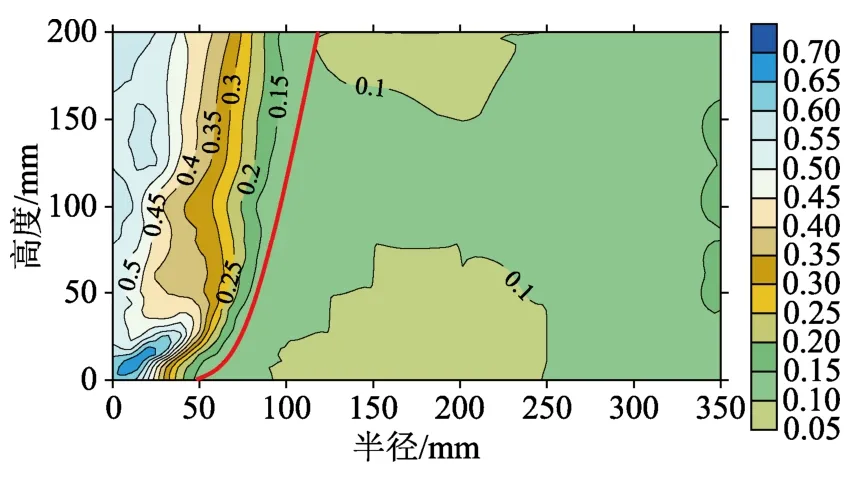

图13给出了涡流比S=0.35工况下切向湍流强度的等值线。可以发现,切向湍流强度在涡核中心处出现峰值,湍流强度达到0.6左右;随着距涡核中心的距离增大,切向湍流强度减小,在涡核半径处降至10%左右。在涡核半径外,切向湍流强度基本保持在10%左右。

图13 涡流比S=0.35工况下切向湍流强度Fig.13 Tangential turbulence intensity with swirl ratio of 0.35

图14给出了涡流比S=0.35工况、距离底板20 mm位置的切向、径向、竖向湍流强度沿径向变化曲线;可以看出,3个方向的湍流强度具有相似的变化趋势;在涡核内,湍流强度随涡流半径增大而迅速衰减;在涡核外,3个方向的湍流强度均为10%左右。

图14 湍流强度的径向分布Fig.14 Radial profile ofturbulence intensity

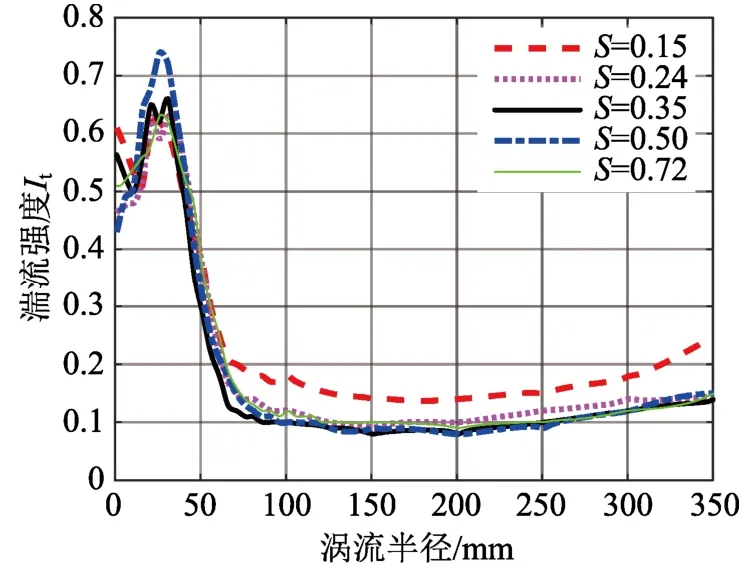

图15给出了不同涡流比工况、距离底板20mm位置的切向湍流强度变化曲线;在涡核内,5种涡流比工况的切向湍流强度非常接近;在涡核外,除涡流比S=0.15工况的湍流强度稍大外,其余4种涡流比工况的切向湍流强度非常接近。

图15 不同涡流比工况下切向风速的湍流强度Fig.15 Tangential turbulence intensities with different swirl ratios

在本文试验中,模拟器的平台底板为光滑的塑胶板,相当于平坦开阔的乡村地貌特征,或者接近海滨地貌特征。如果底板设置粗糙元,龙卷风风速的湍流强度可能会变大。

3 龙卷风的气压降

龙卷风是旋转上升气流形成的锥形或柱形风场,其风场特性类似于台风风场;龙卷风风场中心位置的气压小于外部大气压,二者的差值称为气压降。利用风速探针,在测量风速的同时,测量了龙卷风风场的气压降时程,经计算得到气压降的集总平均值。本节总结分析了气压降的空间分布特征。

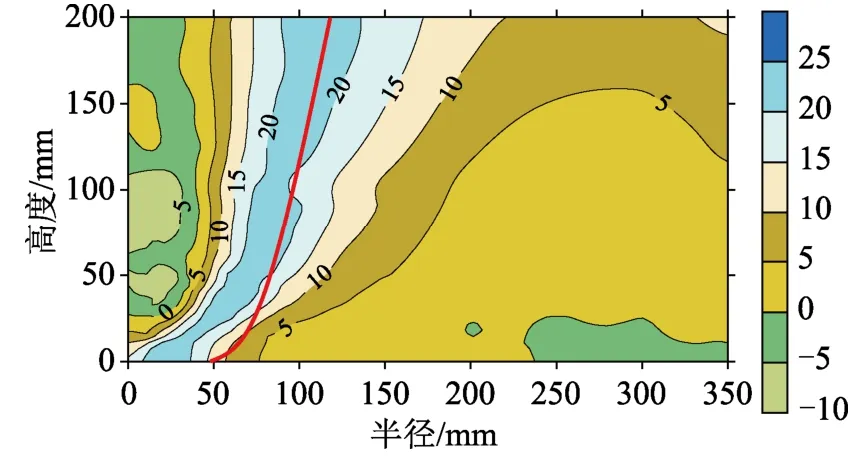

3.1 气压降试验结果

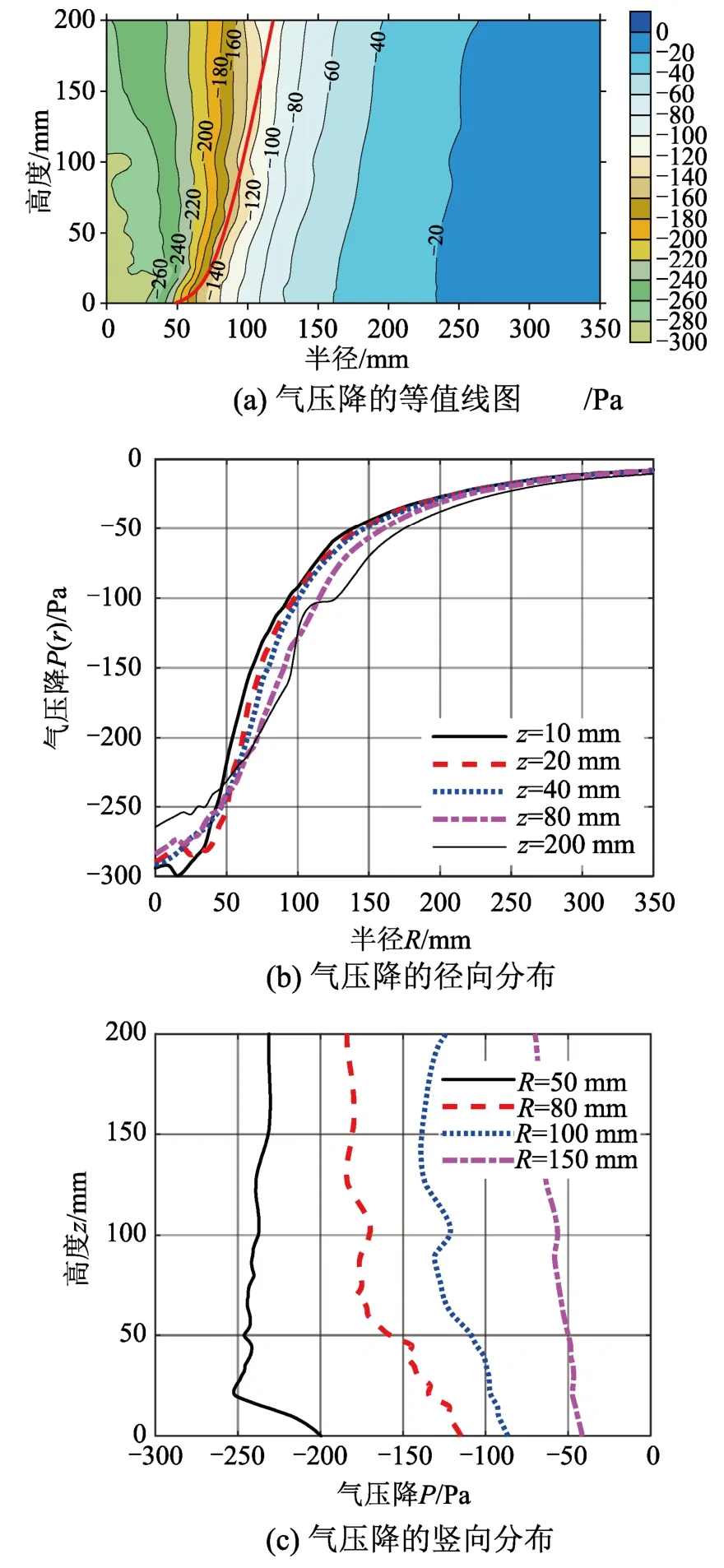

图16(a)~图16(c)为涡流比S=0.35工况下气压降的等值线图、径向分布和竖向分布曲线图。由图16(a)可以看出,龙卷风中心位置气压降幅值最大;远离龙卷风中心,气压降幅值逐渐减小。在涡核半径附近,气压降幅值的衰减梯度最大;在涡核半径外,气压降幅值的衰减梯度逐渐减小;径向距离大于250 mm时,气压降幅值趋于零。

图16 涡流比S=0.35工况下的气压降分布Fig.16 Pressure drops with swirl ratio of 0.35

图16(b)给出了不同高度位置的气压降径向分布曲线,可以看出,在龙卷风中心位置,仅在距离底板高度200 mm可以观察到中心位置的气压降幅值明显减小,其他高度处气压降幅值基本相同。离开龙卷风中心位置,当半径超过涡核半径(约为50 mm)时,随高度增加,气压降幅值增大。

图16(c)给出了不同半径的气压降随高度变化曲线。可以看出,高度大于50 mm时,半径相同的气压降幅值基本不变;当高度小于50 mm时,气压降幅值减小。在相同高度处,距离龙卷风中心越近,半径越小,气压降幅值越大。在图16(b)中,可发现类似现象。

图17给出了涡流比S=0.35工况下气压降的变异系数。可以看出,在涡核内,气压降变异系数(标准差与平均值之比)大致在0~-0.2;在涡核半径位置,变异系数为-0.2左右;在涡核半径且半径不大于150 mm区域,变异系数基本不变,其值为-0.2左右。当半径大于150 mm时,气压降幅值逐渐趋于零,其变异系数绝对值逐渐增大。

图17 涡流比S=0.35工况下的气压降变异系数Fig.17 COV of pressure drops with swirl ratio of 0.35

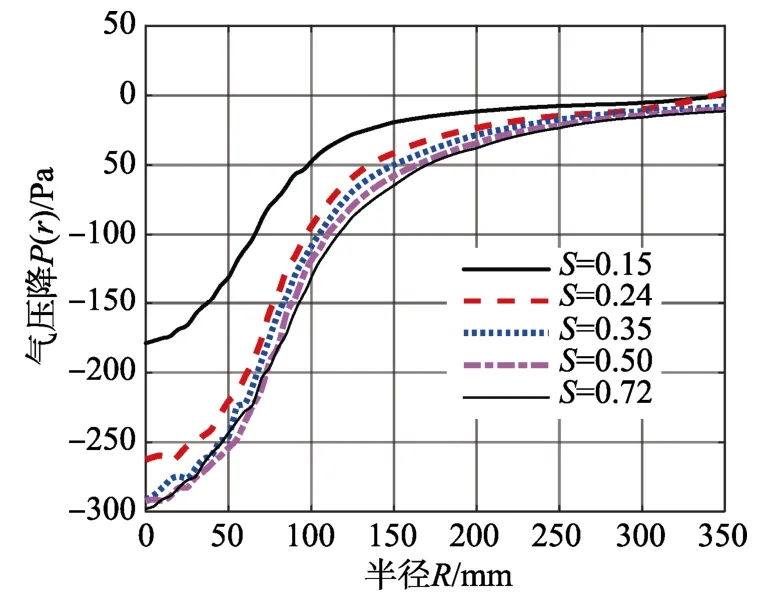

图18所示为5种涡流比工况下、距离底板40 mm高度的气压降径向分布曲线。涡流比S=0.15的气压降幅值明显小于其他涡流比的气压降幅值。在其他涡流比工况下,随着涡流比增大,相同半径处的气压降幅值增大。在高涡流比工况下,龙卷风风场可能是双核涡旋结构或者多核涡旋结构,两个或多个亚涡围绕一个中心旋转,龙卷风平面尺度较大,此时的气压降幅值更大且覆盖区域更广。

图18 5种涡流比工况下气压降径向分布Fig.18 Pressure drops with five swirl ratios

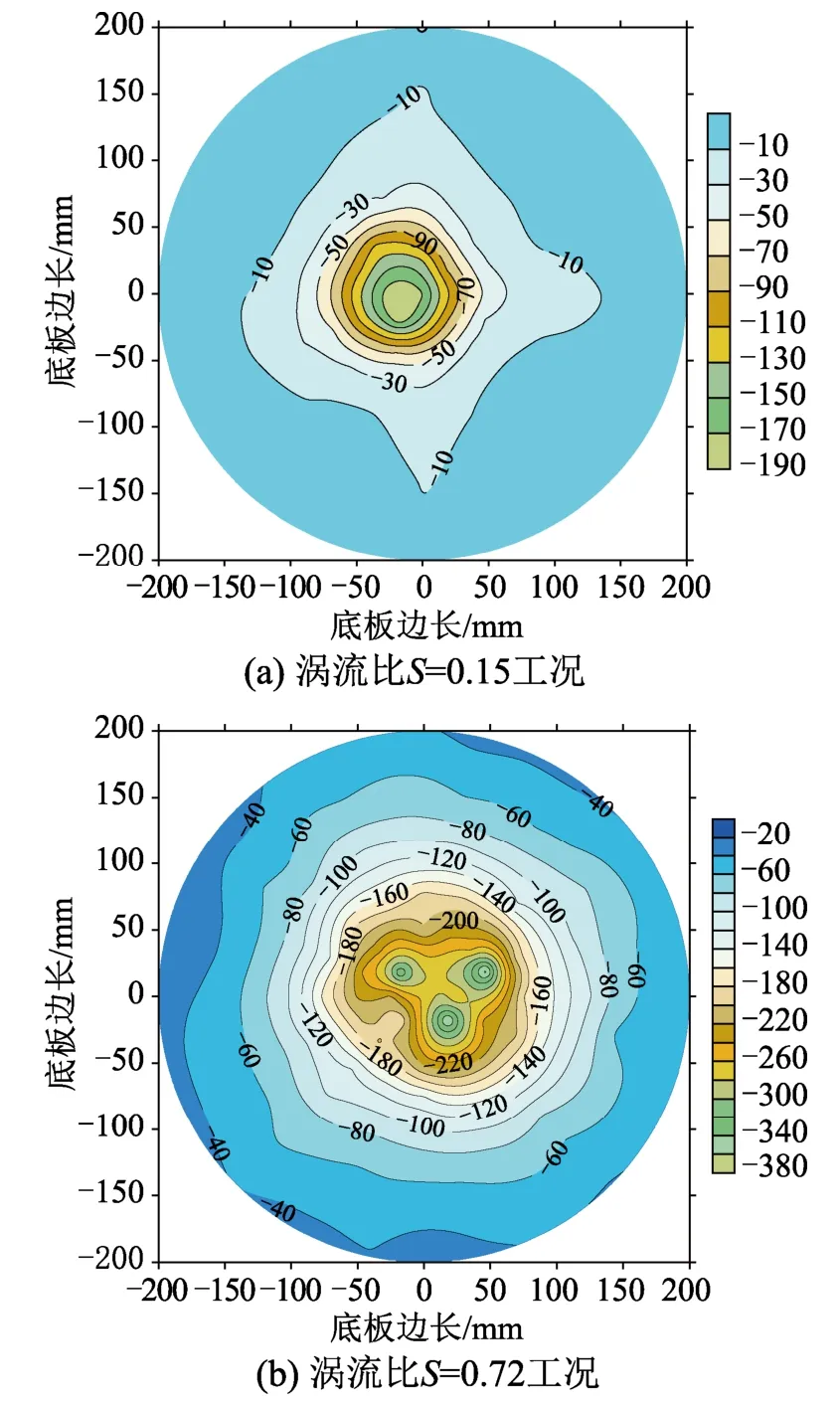

图19(a)、图19(b)给出了涡流比分别为S=0.15、S=0.72的龙卷风模拟器底板的瞬时风压等值线图;由于近地面位置的竖向风速非常小,气压降是导致底板产生风压的主要原因,因此底板风压可看作零高度位置的气压降。可以看出,涡流比S=0.15时,龙卷风瞬时为单胞涡;涡流比S=0.72时,龙卷风瞬时为三胞涡,但绝大多数时刻仍为单胞涡。与低涡流比龙卷风相比,高涡流比龙卷风的气压降幅值较大,龙卷风覆盖范围亦较大。

图19 底板的瞬时风压 /PaFig.19 Transient wind pressures on ground plane

3.2 试验值与实测值、理论值对比分析

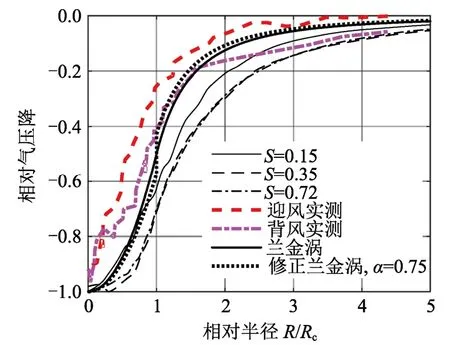

为了验证试验得到的龙卷风气压降是否与实测值、理论值相吻合,对比分析了无量纲气压降的试验值、实测值和理论模型值;其中,气压降除以龙卷风最大切向风速的速压值得到无量纲气压降,半径除以涡核半径得到无量纲半径。图20给出了无量纲气压降的对比图。

图20中的龙卷风迎风侧、背风侧气压降实测值来自曼彻斯特龙卷风的实测结果[17]。2003年6月24日,F4级龙卷风袭击英国曼彻斯特地区,在龙卷风移动路径的多个位置安装了风压传感器,测量了龙卷风对地面的风压;由于龙卷风中心风速极小,可认为地面风压近似等于龙卷风中心气压,由此得到迎风侧和背风侧气压降。自然界中的真实龙卷风处于运动状态,从而导致气压降剖面受到移动速度的影响;因此,迎风侧气压降与背风侧气压降的实测值不完全对称。

图20 归一化气压降径向剖面比较Fig.20 Comparison of radial profiles of normalized pressure drops

图20中的龙卷风气压降理论模型来自兰金涡模型和修正兰金涡模型。以龙卷风中心无量纲气压降为-1进行归一化,得到无量纲气压降表达式为

式中:P(r)表示气压降;ρ为空气密度;Vt,max表示最大切向风速;Rc表示涡核半径;α表示涡核外切向风速衰减率,兰金涡模型的α=1,修正兰金涡的α≠1。兰金涡理论模型和修正兰金涡模型的气压降呈轴对称分布;图20给出了兰金涡模型的气压降径向分布以及根据试验数据拟合得到的修正兰金涡模型的气压降径向分布(其中α=0.75)。

图20所示的气压降试验结果(S=0.15、S=0.35、S=0.72)为距离底板10 mm高度的无量纲气压降。与兰金涡理论模型以及龙卷风实测值的对比曲线对比分析发现,由龙卷风模拟器生成的龙卷风气压降与曼彻斯特龙卷风气压降以及兰金涡模型、修正兰金涡模型的整体趋势一致,但模拟器生成龙卷风的气压降幅值大于实测气压降幅值和理论模型的气压降幅值。在涡核以内(R/Rc≤1),试验得到的低涡流比(S=0.15)气压降幅值与兰金涡模型、修正兰金涡模型的气压降吻合度较高,高涡流比(S=0.35、S=0.72)工况的气压降幅值大于理论模型。在远离涡核以外(R/Rc>2.5),试验模拟气压降结果接近于曼彻斯特龙卷风背风侧实测气压降。上述比较分析表明,物理模拟器生成的龙卷风气压降分布与真实龙卷风或理论模型的气压降分布具有相似性。

4 结论

利用风速探针测量模拟器生成龙卷风的三维风速及气压降,通过对比分析试验数据、理论模型及实测结果,考察了光滑底板情况下模拟器生成龙卷风的风速、气压降分布特性。北京交通大学龙卷风模拟器采用机械驱动生成龙卷风风场,龙卷风的形状与真实龙卷风具有相似性,三维风速分布特征、气压降分布特征与真实龙卷风实测值及兰金涡模型、修正模型吻合或基本吻合,龙卷风模拟器为研究龙卷风风场特性和建筑、桥梁、输电线等基础设施的龙卷风作用效应提供了试验平台。

本文采用风速探针每次只能测量1个位置的风速和气压降,得到1个位置的风场特性,不能够同时测量风场中全部位置的风速、气压降,不能得到风场中不同空间位置风场特性的相关性。另外,龙卷风是移动的风场,受到风速探针测量范围的限制,本文未进行移动龙卷风风场测量。为了解决上述两个问题,可采用粒子图像测速法(PIV)测量龙卷风风场,捕捉龙卷风风场的瞬时全部信息,获得龙卷风风场特性的全面认识。