企业年金激励政策与市场驱动机制

——澳大利亚超级年金的经验与启示

2020-03-16山东工商学院公共管理学院李亚军

山东工商学院公共管理学院 李亚军

基金项目:2020年国家社科基金项目“社区嵌入式养老服务一体化整合路径与支持政策研究”(No.20BRK027)。

人口老龄化条件下,产出是养老金制度经济生存能力和财务可持续的中心议题(巴尔,2006)。养老金改革需要从促进产出以抵消人口老龄化客观冲击角度考虑。微观上需要提供缴费激励机制,宏观上建构养老基金与资本市场的良性互动和相互促进机制。我国从20世纪90年代就确立了建立多支柱养老金体系的目标,但20多年来第二支柱的企业年金发展并不理想,面临参与率过低、覆盖面扩大趋势减缓甚至停滞且难以惠及越来越多新就业形态人口的难题。这些难题反过来又制约了第一支柱养老金降费和控制待遇水平的改革。因此,如何提高企业年金参与率和缴费积累收益率,不仅涉及企业年金制度本身,而且关系到多层次养老保障体系的协调发展。

澳大利亚是养老金制度探索的先驱,长期被认为是开创性社会实验的实验室(Hammond,1913)。1991年,澳大利亚通过《超级年金(担保)法案》。由此,澳大利亚成为最早建立强制性企业年金(超级年金)制度的国家之一,也是将企业年金作为多支柱养老保障体系主体的国家之一。本文从强制缴费策略、税收优惠政策设计,以及年金基金治理、投资、监管机制等方面考察澳大利亚改革绩效及存在的问题,并为完善我国企业年金激励政策和基金保值增值总结可借鉴的经验与启示。

一、澳大利亚养老金体系与养老基金类型

(一)“三支柱”养老金体系

澳大利亚的养老金体系分三个支柱。第一支柱为一般税收融资的家计调查型公共养老金,待遇给付条件为居住至少满10年、年龄至少66岁(按每两年提高0.5岁,到2023年7月1日提高到67岁为止)。待遇定额发放,目前全额水平分别为单身944.3澳元/两周,夫妻若分别领取则每人711.8澳元/两周、夫妻若联合领取则1423.6澳元/两周。(1)https://www.superguide.com.au/accessing-superannuation/age-pension-rates.2015年后家计调查采取按照公允规则(deeming rules)折算,当公允资产价值低于下限时获得全额养老金,当高于上限时丧失资格。在上下限之间,随着家计调查公允资产价值上升,待遇水平按比例削减。(2)澳大利亚社会服务部网站,https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/age-pension/how-much-you-can-get/assets-test/assets#assetstestlimits。澳大利亚的第一支柱养老金是在老年人陷入困境情况下的目标定位型养老救助制度,相对欧洲福利国家而言比较吝啬,具体表现为待遇水平和实际覆盖率较低。有学者测算,澳大利亚单身和夫妻联合申领全额养老金待遇分别仅为男性平均工资的28%和41%,而且只有50%左右的老年人可以获得全额待遇,25%左右的老年人可以获得部分待遇,另外25%老年人因为超过家计调查资产上限而失去资格(Agnew,2013)。第二支柱为强制超级年金(superannuation guarantee)。1991年通过的《超级年金(担保)法案》,强制要求雇主为其超过一定收入水平的雇员向批准设立职业养老金的机构缴费,并规定最初的费率为工资的3%~4%,且要求在2002年前逐步将费率提高到9%。该法案在2003年修订后规定,费率在2025年前进一步提高到12%,但由于种种原因,2014年澳大利亚政府连续两次暂时冻结了缴费提高计划,目前的费率为9.5%(Coates et al.,2020)。此外,强制性超级年金并没有强制雇员缴费。第三支柱包括自愿性超级年金和其他个人养老储蓄。政府通过税收优惠激励第二支柱和第三支柱养老金的发展。

(二)积累型养老基金类型与发展现状

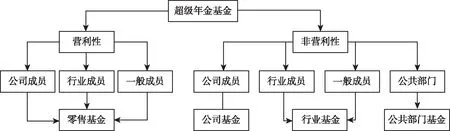

超级年金基金按经营目标分为营利性和非营利性两类。从覆盖成员看,可以分为面向公司、行业、一般社会成员的基金和面向公共部门的基金。从监管机构看,分为审慎监管局(APRA)监管的行业基金、公司基金、公共部门基金、零售基金、小型基金;税务办公室(ATO)监管的自我管理基金。其中,前四类为委托人超过4个的“大型基金”。除公共部门超级年金外,其他基金在建立时均允许雇主自由选择类型。行业基金最初只面向参加本行业联合会的雇主,2005年以后立法允许雇主选择向本行业外的基金缴费,同时允许行业基金向非本行业雇主开放;公司基金通常由一个或多个大型雇主面向自己雇员发起;公共部门基金发起人是联邦、州和地区三级政府机构或政府控股企业;零售基金是面向所有雇主的集合年金。零售基金是唯一一种营利性基金,其他为非营利性基金(见图1)。除部分公共部门超级年金外,其他均采取缴费积累制、市场化信托运营模式。

图1 澳大利亚超级年金分类

2009~2019年,超级年金基金总资产从10598亿澳元增长到28787亿澳元,增长了171.6%。截至2019年6月底,28787亿澳元超级年金基金资产中,APRA和ATO监管的基金总额分别为19248亿澳元和7476亿澳元,与金融监管机构共同监管的公共部门私人养老基金和商业人寿保单余额资产分别为1855亿澳元和1484亿澳元。此外,基金数目从2009年的40.4万个上升到2019年的60.2万个。基金数目增长主要来源是小型基金(SMSFs),从399281个增加到599678个;而APRA监管的基金数目从4486个下降到1967个,其中4个委托人以上的大型基金减少228个,小型基金减少2238个。(3)APRA,Annual Superannuation Bulletin, June 2019 (Issued 31 January 2020),P.6.大型和小型超级年金基金数目反向变化的原因是前者主要面向员工小于20人或营业额不足1000万澳元的小微企业,(4)https://www.ato.gov.au/business/super-for-employers/paying-super-contributions/small-business-superannuation-clearing-house/.重点在扩面;后者主要面向大中型企业,主要通过提高集中度增强竞争力。

二、超级年金积累制度基础与激励政策

(一)制度基础

1.工薪福利制度。

超级年金基金市场化投资的基础是积累机制。作为福利体系和退休收入保障体系的重要组成部分,超级年金积累受这两个体系的制度安排影响。澳大利亚作为自由福利体制国家,“意外”地建立了强制雇主缴费的超级年金制度,这主要源于该国“工薪福利资本主义” 传统。所谓工薪福利并非指基于工薪税(费)建立养老保障体系,在这个意义上,澳大利亚与其他福利国家差异不大。澳大利亚的特色是该国传统上将收入保障和社会保护作为“工资问题”,而不是国家福利支出问题。其表现为通过覆盖广泛且水平较高的最低工资制度,实现工资压缩(wage compression),使大多数人可以依靠工作获得保障;通过工薪协议和仲裁制度将养老金改革作为工资制度的附属物进行。1986年,工薪仲裁制度开始实行与收入挂钩的雇主提供的计划,形成了超级年金的雏形(卡斯尔斯,2010)。1992年,通过宪法修正并不断向所有工薪者扩展,超级年金制度建立。工薪福利传统是强制性超级年金制度立法通过的基础。而超级年金的强制性则保证了较高缴费率和覆盖面扩大,推动了基金规模快速扩张。

2.特殊的多支柱养老保障体系。

按照世界银行的标准,澳大利亚是少数没有强制缴费(税)型第一支柱的国家之一。这为第二支柱的超级年金留下了更大的缴费空间。且澳大利亚第一支柱的公共养老金采取严格的家计调查规则以及相对吝啬的待遇水平,使国民养老储蓄需求更大。潜在的养老积累储蓄需求为建立强制雇主缴费的超级年金以及缴费水平的提高提供了条件。

(二)激励政策

1.税收优惠。

税收优惠是最普遍的养老金积累激励政策,超级年金缴费和投资收益按15%的优惠所得税率征收;超级年金积累账户转化为养老金账户(退休收入流)时,低于10万澳元的资产免税,超出部分分为多个收入段征税,其中最低段按15%优惠税率征收。此外,不同领取年龄和领取方式享受税收优惠程度也有差异(OECD,2018)。《2017~2018财年税收统计报告》的调查研究显示,缴费产生的税收减免额(deductions)的平均值和中位值分别为14307澳元和15000澳元;养老金待遇领取产生的税收抵免额(offsets)的平均值和中位值分别为3151澳元和2630澳元;投资阶段除个人税收优惠外,超级年金实体也享受一定的所得税优惠,2017~2018财年超级年金营运收益1937.4亿澳元,其中518.3亿澳元免征所得税。(5)https://www.ato.gov.au/About-ATO/Research-and-statistics/In-detail/Taxation-statistics/Taxation-statistics-2017-18/.

2.对低收入者配比缴费。

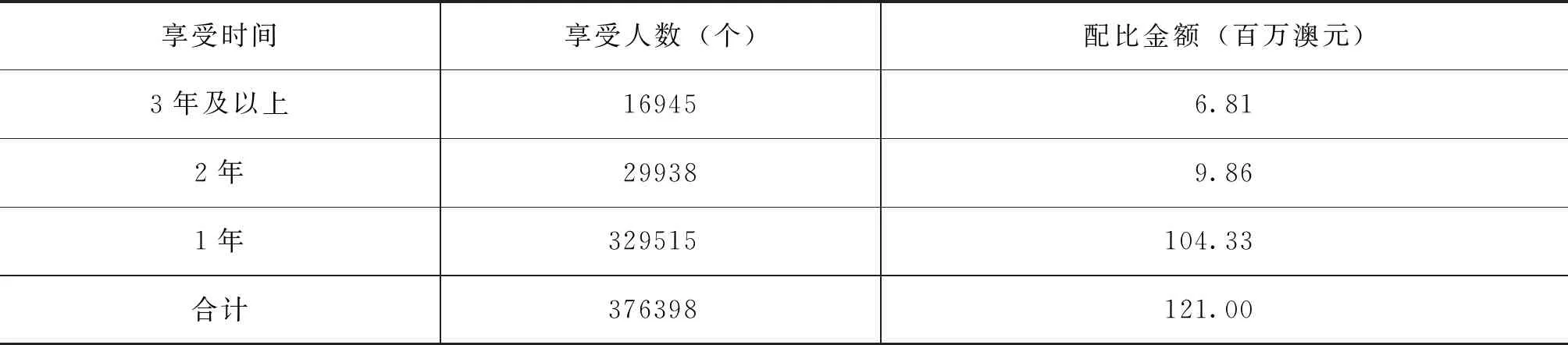

根据2003年《超级年金法案》第54条第(2)款,政府对参加超级年金计划的低收入者给予配比缴费激励,该政策在2007年后扩展到自雇者。政府给予配比缴费的资格条件是71岁以下、不低于强制缴费费率、总收入低于门槛收入(2017~2018财年为不超过51813澳元)且来自就业和商业活动的收入不少于10%、拥有超级年金账户资产不超过门槛值(2017~2018财年为不超过160万澳元)。政府配比缴费比率最高为50%,且免税(OECD,2018)。截至2018年6月底,享受政府配比的缴费人数为376398人,总金额为1.21亿澳元。其中,享受一年配比缴费的人数和金额分别占87.5%、86.2%,享受两年及以上的人数和金额都很低(见表1)。这表明配比缴费吸引和帮助了低收入者向超级年金计划缴费,同时也控制了财政补贴负担。

表1 政府超级年金配比缴费情况

三、超级年金基金与资本市场和经济发展的互动关系

(一)超级年金基金与资本市场

养老基金几十年不用考虑流动性问题,是发现市场价值和实施市场价值的本源性资金。养老基金一般委托养老金公司、投资公司等机构进行投资。这些机构投资者具有很强的低风险偏好,追求稳定收益且换手率较低,有利于降低资本市场投机比率并将市场引向长期价值投资理念。反过来,资本市场的健康发展也为养老基金保值增值提供了基础。在养老基金和资本市场均发达的国家,养老基金与资本市场实现了相互促进和良性互动。郑秉文和孙守纪(2008)对澳大利亚、冰岛和瑞士的实证研究显示,实行强制性积累型养老基金的上述三个国家,其养老基金的发展深度(占国内生产总值的比重)与股票市场规模、股票市场换手率存在显著的协整关系或格兰杰因果关系,澳大利亚养老基金和公共债券市场规模之间也存在显著的格兰杰因果关系。

超级年金基金与资本市场的良性互动关系也可以用居民持有的投资资产结构反映。1995~2019年,澳大利亚居民持有的养老金资产从2952.8亿澳元增加到3.27万亿澳元,占金融市场价值的比例从77.1%提高到94.8%(见图2)。如此规模的长期价值型基金入市推动了资本市场的健康发展。同时,居民持有养老金资产比例的上升也反映了资本市场保值增值能力对投资者的吸引力不断增强。

图2 1995~2019年澳大利亚居民持有超级年金基金资产占总投资资产的比例

资本市场的制度和政策也会影响超级年金计划的结构。理论和实践都证明缴费确定积累型基金与资本市场价值投资理念高度契合,因此在市场化投资竞争中发展更快。1995~2019年,缴费确定积累型超级年金基金从1978.6亿澳元增加到2.67万亿澳元,占金融市场价值的比例从51.6%提高到77.5%,而同期现收现付和混合型超级年金基金虽然从974.2亿澳元增加到5942.1亿澳元,但增长率远低于缴费确定积累型超级年金,占金融市场价值的比例从25.4%下降到17.2%。

(二)超级年金基金与经济发展

自1991年《超级年金(担保)法案》实施以来,尤其是2003年重新修订后,超级年金基金与资本市场相互依赖、相互促进作用日趋明显。一方面,澳大利亚超级年金制度的积累制、完全个人产权和私人基金管理特征,使超级年金基金成为资本市场重要的机构投资来源。机构投资者倾向于价值投资,有利于促进资本市场的稳定发展。2004~2019年,超级年金总资产从6139亿澳元增长到28787亿澳元,占国内生产总值(GDP)的比例从71%提高到148%;净资产从3084亿澳元增长到18717亿澳元,占GDP的比例从36%提高到96%。另一方面,发育良好的资本市场、有效率的投资管理公司和适合的监管与支持政策为超级年金保值增值提供了条件。2004年以来,除2008~2009年金融危机期间外,超级年金基金的投资收益率均为正值,绝大多数年份投资收益率远高于经济增长率(见表2)。

表2 2004~2019年澳大利亚超级年金基金资产积累情况

从全球视角看,澳大利亚是全球7大养老金市场之一。Willis Towers Watsons发布的《全球养老资产研究2019》(Global Pension Assets Study 2019)调查显示,2018年,澳大利亚的养老金资产总额为1.866万亿美元,约占全球的4.6%,仅次于美国、日本、英国,位列第四;养老金资产占当年GDP的131%,仅次于荷兰,位列第二。从长期趋势看,2008~2018年澳大利亚养老金资产以本币衡量的平均增长率为9.9%,仅次于智利和墨西哥,位列第三;而以美元衡量的平均增速高达10.2%,位列被调查的22个主要养老金市场第一;澳大利亚养老金资产各项指标排名都较2008年有所提高(见表3)。从上述比较分析可以看出,澳大利亚超级年金发展与经济增长之间呈现更强的良性互动关系。

表3 2008年和2018年全球视角下澳大利亚养老基金资产与部分国家对比情况

四、澳大利亚超级年金治理与运营

(一)超级年金审慎人监管框架与投资策略

任何养老基金的治理运营都与国家监管政策密切相关。养老基金的监管规则一般分为审慎人规则(prudent person rule)和资产组合数量合规规则(quantitative portfolio regulation)。审慎人规则是源于普通法系国家的一种信托投资方式,即受托人如同管理自己的资产一样管理受托养老基金。审慎投资的逻辑是资产组合分散化和广义资产负债匹配,风险收益管理的重点是养老基金资产本身。资产组合数量合规规则源于大陆法系,严格限制资产组合中特定资产的数量,审查特定资产配置比例的合规性。实证研究显示,就养老金政策的关键目标而言,审慎人规则更适合养老基金,尤其是发达国家的竞争性部门,养老基金公司和管理养老基金的寿险公司都应实施审慎人规则(OECD,2007)。

在澳大利亚,尽管证券投资委员会、税务办公室也参与超级年金的监督与规范工作,但审慎监管局承担了大部分的规范职责。税务办公室主要负责自我管理型超级年金监管。审慎监管局与证券投资委员会、税务办公室签署谅解备忘录,并定期召开联席会议,形成制度化的监管信息共享机制,降低监管重复及合规成本。各监管机构根据《超级年金(监管)法案》的审慎人规则监管超级年金主体的治理和运营,长期投资机构一般会将审慎人规则与广义资产负债管理一并使用。

(二)超级年金基金治理

《超级年金(监管)法案》规定成立公募基金或实体必须符合审慎监管局规定的“核准受托人”(registrable superannuation entity,RSE)标准。除自我管理型超级年金、退休储蓄账户(retirement saving accounts,RSAs)外,所有管理超级年金的实体和部分公共部门超级年金计划必须设立信托治理基金,以实现提供退休待遇这一超级年金唯一或第一位目标。

《审慎治理标准》(Prudential Standard Governance)对超级年金基金信托治理进行了具体规范。根据最新《审慎治理标准SPS 500》,受托人要遵守责任机制、独立性、受托委员更新、专业、勤奋、审慎、透明、全面监管的准则。《审慎治理标准SPS 500》要求超级年金基金实体必须达到最低的适合标准、具备充足的资源、风险管理计划、完善的风险管理系统、服务外包系统及审慎监管局要求的其他标准。超级年金基金的治理架构包括受托委员会(该机构中雇主和雇员代表数量一样,为保证决策审慎性,至少要有1名独立董事)、高级管理人员、审计委员会、薪酬委员会等。

(三)超级年金资产配置

养老金计划投资决策的操作层面表现为基金资产在各类可投资资产之间的配置。在审慎人规则下,超级年金资产配置以选择最优资产组合为目标,实行战略性资产配置。即从长期考虑,根据计划发起人的风险容忍度设置股票、债券、现金等资产的占比,采取有效战术,提高基金收益。在治理和运营中表现为对长期适宜资产配置决策定期进行连续动态评价,并随着计划发起人和资本市场情况变化进行修正。

超级年金基金投资机构采取积极的投资策略,它们以追求投资收益率为主要目标,以流动性和安全性为控制风险的保障目标。超级年金资产配置的战略性体现为以下五个特点。第一,高收益资产占比较大。2019年国内外股票和国内的不动产占比分别为46.8%、8.5%,较高的权益类资产配置比例为实现基金高收益率奠定了基础。第二,适度保持流动性资产。2019年现金和固定收益资产占比分别为9.8%、21.6%,较低的流动资产配置要求有利于提高基金总体收益率。第三,将一定比例资金配置到基础设施、对冲基金等另类资产,分享经济增长红利。第四,在国内外两个市场配置资产。2019年国外资产配置比例为33.3%,这既有利于克服国内金融市场规模不足问题,也可以尽可能分散风险,避免或降低资本市场波动造成的损失,分享世界经济增长的成果,实现基金保值增值。第五,资产配置的动态性。流动性资产由现金、国内外固定收益资产组成,该类资产的配置由2008年的24.9%上升到2019年的31.4%;国内资产配置则由2008年的71.6%下降到2019年的66.5%(见表4)。

表4 2008年和2019年超级年金资产配置情况 单位:%

从国际比较看,澳大利亚养老基金中权益类资产配置战略相对积极。第一,具有高收益、高风险的权益类资产和其他资产占比相对较高。权益类资产占43.7%,位列参与统计的OECD国家第三,比参与统计的OECD国家平均水平高21个百分点;其他资产(包括贷款、土地和建筑物、未分配保险合同、对冲基金、私募股权基金、结构性金融产品、其他共同基金)占28.1%,位列参与统计的OECD国家第八,比参与统计的OECD国家平均水平高13个百分点。第二,票据和债券类资产仅占14.6%,仅高于波兰,位列参与统计的OECD国家倒数第二,比参与统计的OECD国家平均水平低30个百分点。第三,澳大利亚将持有现金而非传统的债券作为保持待遇给付流动性的主要工具。2018年现金和存款占资产总额的13.7%,位列参与统计的OECD国家第二,比参与统计的OECD国家平均水平高6个百分点(见图3)。

图3 部分国家养老基金资产配置情况(2018年或以前数据)

(四)超级年金运营绩效

1.投资收益。

超级年金的投资收益绩效总体上比较理想。2008~2019年,除2008~2009年金融危机导致亏损外,其他年度收益率均为正,而且有8个年度的收益率高于7%,远高于通货膨胀和GDP的增速。从长期看,虽然金融危机导致2008~2012年五年平均收益率持续下降,并在2012年降为-0.8%,但由于从2010年已经开始赢利,因此2012年后五年和十年平均收益率呈上升趋势。截至2019年6月底,超级年金基金的五年和十年平均投资收益率分别高达7.3%、7.9%,实现了养老基金保值增值的目标(见表5)。

表5 2008~2019年澳大利亚超级年金超期投资收益情况

由于风险和收益之间存在显著正相关性,因此绝大多数学者采用的指标总是将风险和收益联系起来考虑风险调整后的收益。夏普指数是常用的一种指标,是资产组合的平均超额收益(即投资收益率超过无风险资产国债收益率的部分)与资产组合的标准差之比,并反映单位风险所获得的超额回报。如表5所示,审慎人投资策略获得了较高的超额风险回报。以2019年的五年夏普指数为例,该年度指数为2.70,这意味着资产组合的投资绩效高于国债,承受1单位风险将会取得270个基准点的超额收益。近年来,超级年金投资的夏普指数呈现不断提高趋势。例如,2014~2019年,超级年金的五年平均收益率比同期限国债收益率高5.38~7.21个百分点,推动夏普指数从1.17提高到2.70。因此,从风险调整后收益看,超级年金基金投资策略较好地实现了收益和风险平衡,使缴费积累能够在可控风险基础上分享经济增长成果。

2.运营成本。

在APRA规定的范围内,超级年金的管理费从基金中提取。广义上运营成本包括行政管理费用、运行费用和投资费用。行政管理费用指受托实体自身提供服务产生的成本;运行费用指基金运行中咨询费、退出管理费、保险费、外包服务费以及宣传营销等费用;投资费用指在基金中抽提的用于市场投资的费用。2019年,委托人超过4个的超级年金基金的三项费用分别为38亿澳元、18亿澳元和30亿澳元。从费用负担看,共收取费用88.5亿澳元,绝大部分是向雇主收取或由基金储备承担,占比分别为90.68%和7.81%;从费用流向看,约57亿澳元用于购买外部服务或服务外包,20亿澳元用于内部服务。(6)APRA, Annual Superannuation Bulletin, June 2019 (Issued 31 January 2020), PP.14-15.

超级年金是积累型个人账户制度。高昂的运营成本是个人账户制受到的重要诟病。自超级年金建立起,各类运营实体就不断寻求各种方法控制和降低运营成本。2004~2019年,委托人超过4个的超级年金基金运营成本总体呈下降趋势,从占总资产的0.96%下降到0.60%。主要原因是基金合并和资金规模扩大产生的规模经济效应,并由此带来行政管理与运行费用的下降。投资费用占总资产的比率变化较少,在0.23%~0.27%之间波动,主要原因是该费用主要取决于资产规模,而不是投资收益(见图4)。

图4 2004~2019年澳大利亚大型超级年金基金行政管理与运行费用、投资费用占总资产比例

五、超级年金基金市场化投资存在的问题

(一)提前领取

从超级年金支柱本身看,领取时间越晚、积累和投资时间越长,个人收益越大。但由于公共养老金制度与超级年金制度协同性不足,导致低收入者在退休前领取超级年金待遇成为理性选择。公共养老金是家计调查型制度,超级年金待遇被列入调查资产范畴,会影响公共养老金待遇资格及待遇水平。目前,超级年金最低领取年龄为55岁,而公共养老金为66岁。对低收入者而言,理性选择是55岁领取,并尽可能用于退休前11年的消费,从而提高退休后领取公共养老金待遇的机会和水平。虽然2024年超级年金最低领取年龄将提高到60岁,但退休年龄也将提高到67岁,仍然有7年的时间差。在公共养老金家计调查条件下,只要有领取时间差,必然存在激励提前领取超级年金的扭曲机制,进而削弱超级年金补充公共养老金制度、保障老年人退休收入的目标。

(二)无意多账户与丢失账户

作为市场化投资基金,将缴费集中于一个账户有利于提高收益,降低管理费用。但由于《超级年金(担保)法案》锚定的是雇主而非雇员本身,雇主考虑的是依法建立或参加一个超级年金,并为其缴费,不太关注所有权属于个人的账户。当个人更换工作时,企业倾向新建一个账户而非转移合并旧账户,因此出现了大量雇员无意识持有多个账户的现象(见图5)。无意多账户不仅会降低超级年金账户基金的投资效率(隐性成本),而且还会带来额外保险费和管理费用支出(显性成本)。根据澳大利亚生产力委员会研究显示,2017年约1000万个账户属于无意多账户,约占账户总数的1/3。生产力委员会的测算结果显示,由于规模经济效应,对一个典型全职工人而言,持有多个账户可能侵蚀其退休账户终生资产的6%(约5.1万澳元)。更糟糕的是,收入越低,被侵蚀的概率和程度越高。从全国看,持有多个账户还会产生19亿澳元的额外保险费和6.9亿澳元的行政管理费。因此,2017年全国无意多账户问题带来的额外成本高达26亿澳元(Australian Government Productivity Commission,2018)。

图5 澳大利亚拥有不同数目超级年金账户的人数占比(2018年6月)

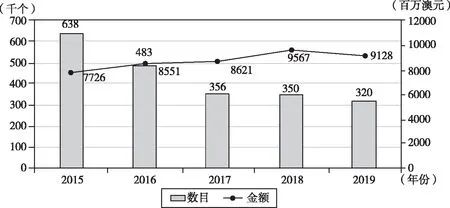

与无意多账户现象有相同的制度原因,丢失账户(lost account)也是超级年金投资和管理存在的难题。所谓丢失账户指长期不活动(1年及以上)和失去联系的超级年金账户。一旦被认定为丢失账户,其资金将从投资转向“合格展期基金”(eligible rollover fund,ERF)。简化账户改革以来,丢失账户数目已经大幅下降,但总金额呈上升趋势。2015~2019年,随着基金总规模的扩张,大型超级年金基金丢失账户的金额也相应上升,从77.26亿澳元上升到91.28亿澳元;但同期丢失账户数目从63.8万个下降到32万个(见图6)。

图6 2015~2019年澳大利亚大型超级年金基金丢失账户情况

从2019年6月数据看,超级年金丢失账户占比为1.21%,资产金额占比为0.45%,损失并不大。生产力委员会估计2017年丢失账户的投资隐性损失和显性成本约为1.51亿澳元(Australia Government Productivity Commission,2018)。但这些损失大多由流动性强、刚参加工作者和低收入者承担。根据2019年6月的统计,上述群体参加的主要计划为行业基金和零售基金,而这两类基金丢失账户数目占比分别为34.69%和55.94%,金额占比分别为25.08%和49.91%(见表6)。丢失账户的分布结构不利于退休收入积累。

表6 超级年金丢失账户情况(2019年6月)

(三)年金化过低

年金化对个人而言是应对长寿风险、通胀风险和退休阶段投资风险的有效工具,对基金公司而言则有利于增加投资资金总量。理论上,强制性制度有利于提高基金规模和年金化需求,可以降低购买年金的价格。但实际情况是,由于与公共养老金家计调查、税收优惠政策不协同以及年金产品供给不足、价格高等原因,导致超级年金退休待遇年金化水平很低,而且不断下降。APRA给出了年金化的三个指标:账户数目占比(年金化领取的账户数/所有退休账户数)、给付金额占比(年金化领取的账户资产总额/退休人员超级年金资产总额)和待遇金额占比(当年领取年金化待遇总额/年金发放待遇总额)。如图7所示,2015~2019年,以上三个年金化指标均很低,都有不同程度下降。

图7 2015~2019年澳大利亚超级年金待遇年金化情况

(四)系统性投资风险

超级年金投资风险指运营机构无法通过资产配置克服大规模宏观经济冲击和全球经济危机冲击带来的风险。理论上,超级年金具有完全私人产权,采取市场化投资,个人具有投资选择权,政府不必提供担保。但考虑到澳大利亚第一支柱的公共养老金实际上是世界银行界定的零支柱,而且家计调查又限制了其实际覆盖率,强制超级年金实际上承担了保障退休收入的主体责任,其运营绩效也是影响公共养老金负担的重要因素。因此,强制性超级年金具有相当的公共养老金属性。但澳大利亚政府并未向超级年金制度提供一定程度的担保,也没有提供大型冲击情况下的避险渠道(如专用债券等),市场风险完全由个人承担。如果在达到退休年龄时正好遭遇危机,账户基金将面临巨大的损失,这将导致老年贫困率上升。研究显示,在2008~2009年金融危机冲击下,超级年金的亏损率分别为8.1%和11.5%(见图8),这导致2009年老年贫困率到达23.6%(OECD,2009)。虽然澳大利亚允许并鼓励老年人延迟退休,但一方面危机期间老年人继续就业机会下降,另一方面临近退休投资损失的基数是整个职业生涯缴费和投资的积累,弥补损失需要较长时间,仅靠延迟退休政策难以抵消系统风险冲击的影响。

图8 1997~2009年澳大利亚超级年金投资收益率

(五)运营成本问题

近年来,澳大利亚超级年金的管理费用和投资费用大幅下降,并推出低成本的“我的超级年金”新账户,但其仍是运营成本最高的国家之一。OECD的研究显示(见图9),澳大利亚超级年金运营成本占总资产的比例高达0.8%,仅次于拉脱维亚、捷克、西班牙和爱沙尼亚。尤其是其管理费用占总资产比例高达0.5%,仅次于爱沙尼亚、西班牙、新西兰,位列第四(与墨西哥并列)。这其中的原因主要有:基金数量,尤其是小型基金数量过多,导致规模不经济;缴费确定型基金比例占主导地位;高风险—高收益的国内外权益投资比例相对较高;另类投资(持有非上市公司资产和不动产等)比例较高等(Australian Government Productivity Commission,2018)。需要指出的是,成本衡量必须与收益挂钩,高收益必然与高成本对应,超级年金的投资收益率在OECD国家中也名列前茅。因此,关于超级年金运营成本比例是否过高问题仍然争论激烈。

图9 2016年部分OECD国家超级年金基金投资费用和管理费用占总资产比例

六、结论及对中国的启示

人口老龄化导致老年抚养比上升,这要求养老金体系缴费增加和积累效率提高以保证养老金体系财务可持续。澳大利亚通过优化激励政策,提升了超级年金制度的参与率和缴费水平,通过缴费积累市场化投资,推动了超级年金基金积累与保值增值,为自愿提升缴费提供了持续驱动力。实践显示,两类措施互为因果、相互促进。近年来,为应对金融危机冲击,市场化导致丢失账户与无意多账户、管理成本过高等问题,澳大利亚推出了“我的超级年金”新账户,并对税收优惠和公共养老金家计调查进行了优化,提高了制度的扩面张力和基金的增值与抗风险能力。总体来看,超级年金改革提高了积累型(生产型)养老金在养老保障体系中的比重,在降低第一支柱养老金(以再分配为主的基本养老金)的缴费和待遇支付负担的同时,为保障退休收入总替代率不变或上升提供了条件。澳大利亚超级年金改革为我国提供了以下几点启示。

第一,要从多支柱养老金体系系统性探索改革措施。作为基本养老金的补充,企业年金发展的可能空间受前者紧缩可行性的影响。反过来,基本养老金降费和待遇控制是否可行,在很大程度上取决于企业年金对其的承接和补充作用发挥情况。两个支柱改革互为因果、相互制约,因此选择改革切入点的策略尤其重要。澳大利亚经验显示,优化第一支柱基本养老金,控制待遇水平、降低缴费是第二支柱超级年金发展的前提和基础。同时,要从完善缴费激励、提升积累保值增值能力方面进行制度设计,保证第二支柱发展能够承接第一支柱收缩置换出的缴费空间,并保证整个养老金体系待遇不降低。我国已多次阶段性降低基本养老保险的费率,从人口老龄化趋势看,我国养老金体系总体降费空间有限,将基本养老金降费置换到企业年金制度十分必要。为此需要进一步完善企业年金税收优惠、投资和营运及监督管理政策,提升企业年金制度承接基本养老金降费置换出的缴费空间的能力和基金运营管理能力。

第二,从整个养老金体系视角完善企业年金的税收优惠政策。税收优惠是企业年金发展的重要激励措施。在多支柱体系下,参保人关注的是税收政策对养老金体系总待遇水平的影响,而非单独考虑某一支柱养老金的边际税收优惠程度。也就是说,税收优惠导致企业年金收入的增加可能会使参保人失去获得家计调查型基本养老金待遇的资格,反过来又制约了参保人的缴费积极性。澳大利亚曾长期存在养老金税收政策不协同问题。2015年1月1日,超级年金被纳入社会福利家计调查公允规则进行计算。在此规则下,如果资产收益超过公允收益,则按公允收益纳入收入调查。该规则将超级年金收益从公共养老金待遇资产调查中全部或部分扣除,降低了个人因超级年金增值而被削减公共养老金待遇甚至丧失领取待遇资格的风险,有利于鼓励缴费和积极市场化投资。澳大利亚在养老金体系和税收优惠政策方面与我国差异较大,但其改革协同的理念值得借鉴。

第三,采取差别化、渐进性策略提高企业年金的参与率。澳大利亚超级年金最初主要面向正规就业者,法律强制雇主以雇员9%的工薪缴费,对非正规就业者没有硬性要求。随着超级年金优势的显现,非正规就业比例的提高,政府陆续推出了面向自雇人员、非正规就业和新业态就业人员的自愿性超级年金计划,最终实现了制度全覆盖。我国企业年金全部采取自愿性缴费,这是企业年金扩面难、难以承担退休收入补充作用的关键原因。在基本养老金降费后,应抓住机遇,顺势通过立法或默认自动加入机制对签订无固定期限劳动合同的就业者实行准强制加入制度,并将基本养老金降费自动转入企业年金。同时采取税收优惠和补贴政策激励非正规就业者自愿加入,并设立多缴多补机制,激励个人提高缴费率。

第四,制定企业年金市场竞争、风险控制和成本控制宏观管理政策。企业年金本质是一种金融产品,其增值能力是应对人口老龄化冲击、保障退休收入的基础。然而,企业年金又是多支柱养老保障体系的一部分,事关老年人的“保命钱”,风险和成本控制尤其重要。澳大利亚在促进超级年金运营主体竞争、提升盈利性、风险管理和成本控制方面提供了正反两个方面的经验。具体来讲,超级年金管理运营权竞争激烈,提高了基金总体盈利,但澳大利亚过于关注竞争性,市场主体过多,降低了单个基金公司的规模,不利于风险分散和运营成本控制。我国在企业年金运营主体市场准入时,既要参考澳大利亚超级年金的竞争政策,又要基于金融对规模经济的要求,控制过度竞争和基金过度分散。同时,我国要避免澳大利亚完全将超级年金当作市场产品,忽略其公共产品属性的教训,提前建立应对大型冲击情况下的避险渠道,如专用债券等。

第五,优化企业年金治理和运营机制。企业年金基金是长达几十年的积累基金,其治理和运营应基于战略性、价值性投资,通过资产负债匹配性、支付的稳定性和退休时财富效用最大化目标决定投资策略与资产配置,避免采用基于短期盈利最大化或风险最小化的数量化治理方式。同时,企业年金是一个终身养老财富管理机制,待遇年金化发放将风险转移到基金管理机构,是克服长寿风险、保障老年人退休收入的有效工具。澳大利亚超级年金年金化发放比例过低,导致较高的高龄老人贫困率。对我国的启示是,应通过立法或经济诱导措施提高年金化领取比例,限制一次性待遇领取。这样既有利于激励企业设计生命周期投资和资产配置策略,克服长寿风险,又有利于增加可投资的养老金基金规模,促进养老金市场健康发展。

第六,加快信息技术应用,便利企业年金账户转移接续。澳大利亚超级年金在发展初期存在分散化碎片化问题,不同类型年金跨区、跨行业、跨企业转移接续难度较大,出现了大量丢失账户和无意多账户。2013年,税务局推出SuperTICK软件,帮助基金公司纠正账户错误的税务号;以税务号为标识查找丢失账户,合并基金内部属于同一个人的账户;通过MyGov和SuperMatch两个政府网站在线公布丢失账户等;对于无意多账户问题,解决措施是将非活动账户和丢失账户转移到税务局自动统一系统,匹配成功后,从合格展期基金(ERF)移出并与匹配的活跃账户合并。我国在信息技术领域较澳大利亚更发达,但在企业年金的流动和转移接续方面面临与超级年金发展初期类似的问题。因此,应加快完善信息技术应用的法律法规,推动企业年金经办便利化,及时以统一的社会保障卡为依据寻找和合并个人账户,提高企业年金的吸引力,以及积累基金的保值增值和抵御风险能力。