歌剧《卡门》中的“性别气质”问题

2020-03-16王晶

王 晶

1875年6月3日比才(Georges Bizet,1838—1875)在失意中离世。3个月前他的歌剧《卡门》在巴黎首演,然而这部他倾尽全力创作的歌剧,最终仍因太过离经叛道而未被巴黎听众接受。戏剧中强有力的现实主义笔调与当时巴黎盛行的浮华气息全然不同。直到作曲家去世4个月后的1875年10月23日,《卡门》在维也纳终获成功,随即迅速风靡全欧。时至今日《卡门》已是全世界上演率最高的歌剧之一。比才的失意在于太过超前,只有随着现实主义风潮兴起与女性意识的萌发,人们才越来越在这部戏中领略到别样的美感。

20世纪90年代初,“新音乐学”研究风潮在西方兴起,对经典音乐作品的重新解读与诠释开始使得《卡门》成为新音乐学关注的对象。新音乐学的旗手人物苏珊·麦克拉蕊(Susan McClary,1946—)在其1991年的《阴性终止》一书的“古典音乐的性政治”章节及1992年的歌剧导聆著作《乔治·比才—卡门》(1)Susan Mc Clary.Georges Bizet: Carmen.London,1992.中,对《卡门》进行了详尽且可称之为颠覆式的解读。在其中,麦克拉蕊以女性主义及社会性别理论为出发点,尝试对卡门、米凯拉、唐荷塞等人的性别气质进行了分别解读,讨论了诸如“音乐中的性别隐喻与性别建构”“性别偏见与刻板印象”“规训及反抗”等诸多问题。如在讨论剧中女性形象的性别建构时,麦氏针对卡门与米凯拉的性别建构进行了对比式分析,指出:

(卡门)是剧情动机与维持剧情必需的不协和他者,比才将卡门的音乐建立在富异国色彩、准吉普赛舞曲的肢体脉动上……她的节奏显示她非常清楚自己的身体。事实上,在她还没开始唱歌前,她的器乐伴奏即定下牵动下半身的样式,要求她摆臀回应。……这些节奏感染力强烈、以致荷西与听者不但意识到她的身体,更糟的,还意识到自己的身体。她挑起欲望:而因为她似乎有权力让或不让她引发的欲望获得满足,她立刻被标记为可能的加害人。(2)苏珊·麦克拉蕊:《阴性终止——音乐学的女性主义批评》,张馨涛译,台北:商周出版社,2003年,第118—119页。

而米凯拉则是:

代表典型的居家天使:中产阶级、无性欲、顺从的理想女性……她的音乐论述因而简单、抒情、甜美……旋律属于自然调性(从未脱轨进入暗示性的音调变化),节奏天真不含肉体性。(3)苏珊·麦克拉蕊:《阴性终止——音乐学的女性主义批评》,张馨涛译,台北:商周出版社,2003年,第118页。

同时,麦氏还指出:

唐荷西,而非卡门,才是这出道德寓言的核心人物:是他的故事组织了全剧的叙述、是他的命运悬在善女与恶女之间。(4)苏珊·麦克拉蕊:《阴性终止——音乐学的女性主义批评》,张馨涛译,台北:商周出版社,2003年,第120页。

此出歌剧生动的证明:庄伟的超越体验在一个最普通的支配御后(dominatrix)面前是多么无能。男人建构的卡门令人抓狂,她拒绝依照荷西的幻想被抑制;她向他“抒情迫切性”说“不”、回嘴,做性要求、找其他爱人。他不断抵抗他尝试拥她、毫无同情心的操控他、甚至说服他逃兵,并为了她成为亡命之徒。她被描绘为残忍可怕的,荷西则被描绘成父权控制链中危险的软弱环节。(5)苏珊·麦克拉蕊:《阴性终止——音乐学的女性主义批评》,张馨涛译,台北:商周出版社,2003年,第123页。

借由针对性欲特质的分析,麦氏对戏剧意义进行了重新定义:

正如她(卡门)的情欲威力一样,她的民族异国色彩以及她的流行文化歌曲都被视为以身体作为基础、诱人又暗藏危险,不仅女性化,还会使荷西等失足者变得女性化。因此,尽管荷西属于驻地军队以及精英文化,她显然受害于殖民地居民及流行音乐的诱惑,他也必须用暴力防卫自己(6)苏珊·麦克拉蕊:《阴性终止——音乐学的女性主义批评》,张馨涛译,台北:商周出版社,2003年,第127页。。

比才的音乐策略架起令人几乎无法承受的张力,导致听者不仅接受卡门之死为‘无可避免’,其实更渴望卡门之死。(7)苏珊·麦克拉蕊:《阴性终止——音乐学的女性主义批评》,张馨涛译,台北:商周出版社,2003年,第124页。

此出歌剧成了对欧洲父权形式性别建构的严厉批评……他(荷西)忍受不了卡门定义的自由,硬要重新施加控制,正好复制了他想逃脱的行为模式。恐惧与绝望使他试着退回父权黑白分明的安全地;他杀死卡门,同时却严重伤害自己。(8)苏珊·麦克拉蕊:《阴性终止——音乐学的女性主义批评》,张馨涛译,台北:商周出版社,2003年,第128—129页。

作品显示在传统的社会性别与性欲特质组构模式的束缚下,没有人是赢家……《卡门》证明父权的社会性别建构模式同样也残害了异性恋男性。(9)苏珊·麦克拉蕊:《阴性终止——音乐学的女性主义批评》,张馨涛译,台北:商周出版社,2003年,第143页。

麦氏的研究给我们提供了全新的视角。然而限于篇幅,其行文中多为断言式的观点输出,其精妙观点与音乐层面之具体分析连接并不紧密,其音乐分析仍主要停留在对核心角色的核心唱段(卡门的《哈巴涅拉》、唐何塞《花之歌》)进行分析,而对全剧的整体结构设计、体裁选用及更多重唱场景的分析则一笔带过。同时由于其女性身份所带来的观察视角,麦克拉蕊在行文中的立场往往多站在女性角度,以一种二元论的观察模式进行学术批评,并未突破西方传统性别两分结构的局限,重点讨论女性性别符号“贞女、荡妇”的二元划分、男性(阳刚)气质对女性(阴柔)气质的压制、损害等方面。虽然麦氏已经意识到即使在单一性别气质中也存在多元流动现象,如男性符号“唐何塞”音乐构成的复杂性问题,但却并未进一步展开说明。当今学界,随着“主体建构”的概念在性别研究中的广泛引入,针对性别气质的研究已从“二元对立”转向“多元并存”,由此形成更为自由的性别气质多元化概念。即便是单一男性或女性气质中,也存在多元流动现象,而如何观察这种“流动”则成为目前性别气质研究的重要问题。本文正是在此基础上,尝试基于麦氏研究,重新审视这部戏剧,希望通过音乐分析,讨论戏剧背后存在的性别气质问题。

一、凝视与纠正:结构层面的意义隐喻

作为一部成功的戏剧,《卡门》在音乐层面达成了完美的平衡:明亮的音乐语言与阴暗的情杀彼此对立却又相互交融,其整体结构虽为分曲式,但作曲家于结构层面巧妙布局,通过分析可以发现这部作品具有典型的浪漫后期结构原则复杂化混合的特征。在四幕歌剧的基础上,被混入套曲、奏鸣、回旋、二部等多种结构原则,使全剧的戏剧节奏发展有条不紊,继而在更宏观的层面形成音乐结构对戏剧结构的完美承载与有力推进。

1.“起承转合”的整体交响套曲构思

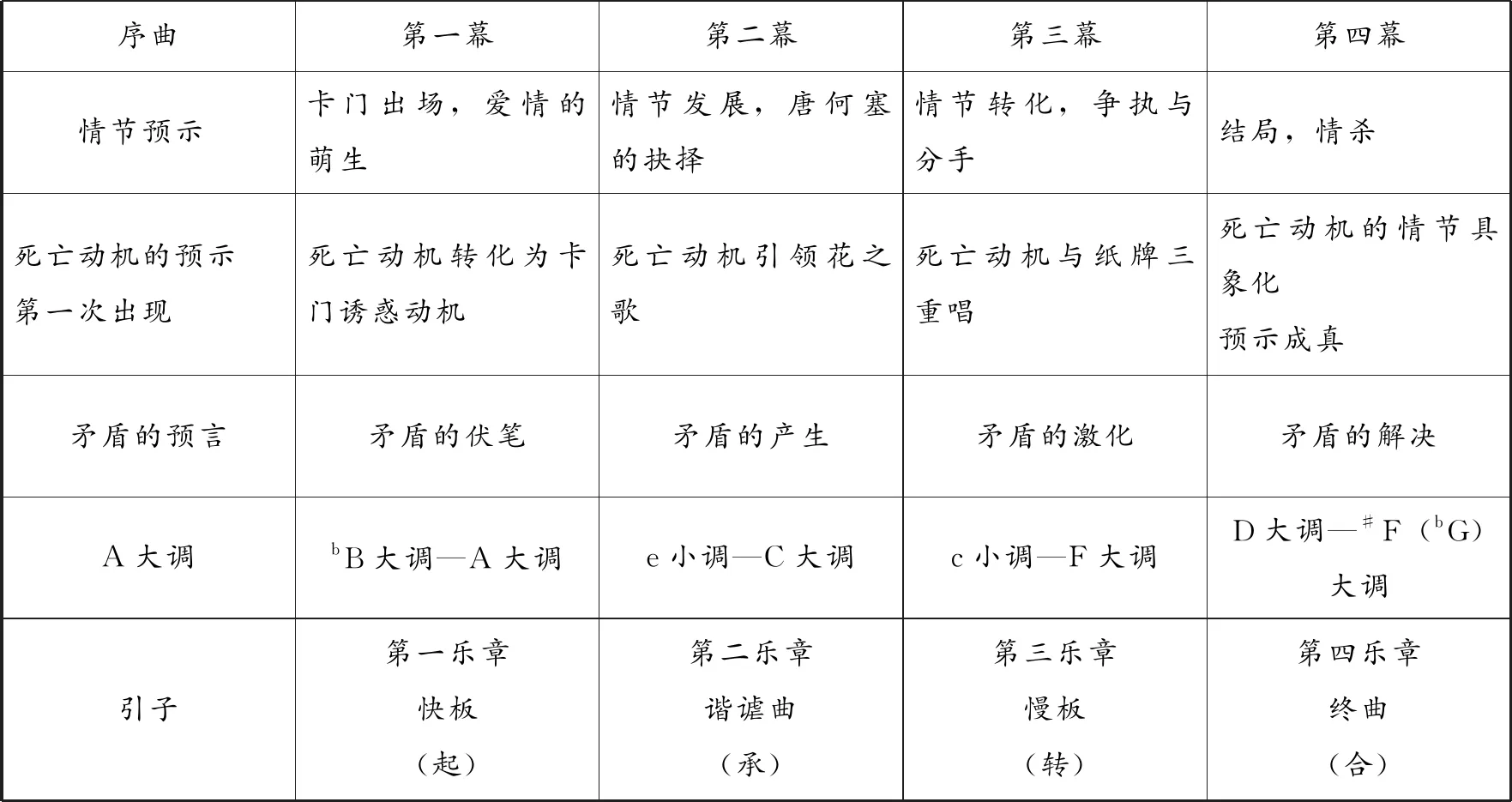

《卡门》全剧为序曲加四幕结构,每个幕间有间奏曲作为情节与情绪转换连接。从整体情节、速度及调性设计等方面观察,会发现全剧结构十分类似古典四乐章交响曲:

表1 《卡门》全剧整体结构示意

序曲奠定全剧色调与基本发展原则,引述剧中主题旋律同时提供全剧核心动机“死亡动机”,从而形成首尾呼应的循环结构。第一幕可被视作快板乐章,作为故事缘起、人物形象的第一次呈现,矛盾的揭示。开篇三段合唱作为引入要素,逐层推进,最终提炼出“卡门”形象作为第一幕的核心要素。第一幕以卡门作为核心角色,刻意推迟了男主人公出场。第二幕自开场的弗拉明戈舞不断加速的表演奠定了这一乐章的基本基调。戏剧运行速度的逐渐加快形成一种类似谐谑曲的效果。与第一幕不同,第二乐章将笔墨着力赋予斗牛士埃斯卡米罗与唐何塞两个男性角色身上。两位男性一刚一柔的分置于此幕的两端,引导戏剧矛盾进一步发展。第三幕类似“慢板”。色调转换造成刻意的压抑,纸牌三重唱段落中全剧核心“死亡动机”逐渐明确为死亡实体由女主角唱出,前两幕所构建的戏剧矛盾开始产生转化。第四幕终曲,矛盾的激化及暴烈终结在此发生。不断回旋出现的序曲欢庆主题未能阻止音乐由极其明亮转化至极其阴暗,并最终进行至情杀结局。第四幕与序曲遥相呼应,形成全剧完美封闭的循环结构。

2.“偏离—回归”的多层级回旋嵌套结构

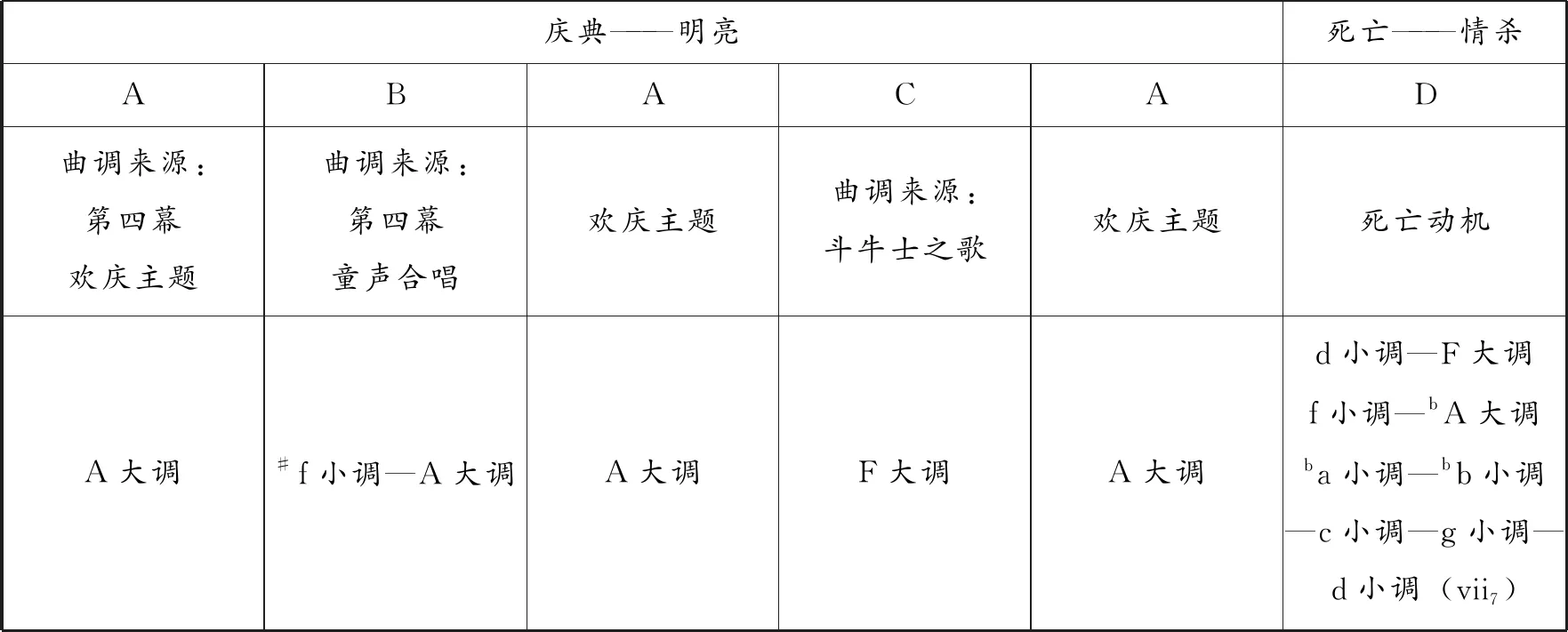

与整体张弛有序的套曲原则相配合。在局部结构中,作曲家一方面在各分曲大量采用回旋曲式进行写作,同时在每一幕宏观结构层面,同样通过不断唤起对前文陈述的曲调记忆,形成类似回旋结构,最终在全局形成多层级回旋嵌套结构。分曲中的回旋结构在序曲、第三幕、第四幕中均有展示。序曲是十分典型的回旋结构形式(表2),欢庆主题不断穿插出现并辅以不同的插部。插部调性逐渐远离主部调性,形成一种扩大及偏转的效果。贯穿全剧的“死亡动机”的突然闯入使得整首序曲以一种开放式的结构完成。

表2 《卡门》序曲结构

第三幕中开场三个段落均被设计为十分明显的回旋结构。其中“纸牌三重唱”(见表3)作为核心,预示整部戏的情绪转换。此段后情节由明亮转至阴暗,有爱情转至凶杀。而为配合第三、四幕的回旋特性,幕间曲同样采用回旋结构,从而将结构隐喻引至第四幕。

表3 第三幕——纸牌三重唱结构示意

第四幕呼应序曲,形成贯穿全幕的整体大回旋结构形式(见表4),音乐结构被置入戏剧整体进行过程之中,序曲中呈现的六段结构被转化为具有十五个段落的超大规模回旋,在整体结构层面完成了对开场序曲暗示的戏剧情节解读。

表4 第四幕大回旋结构示意

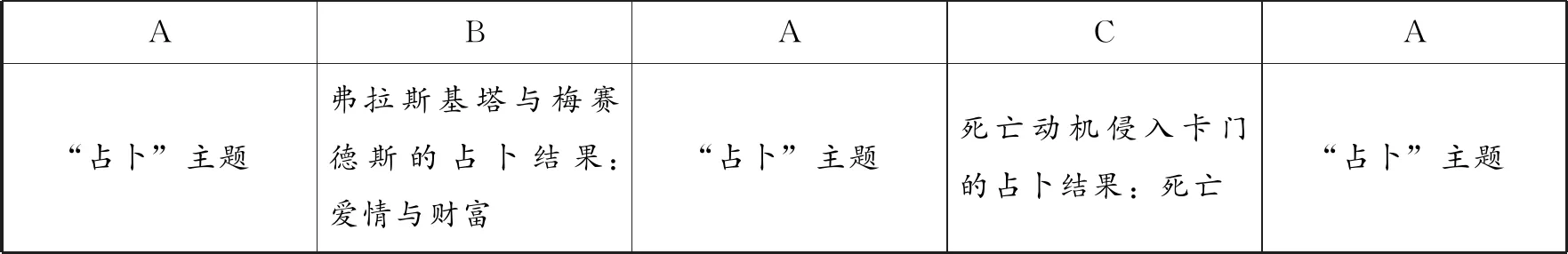

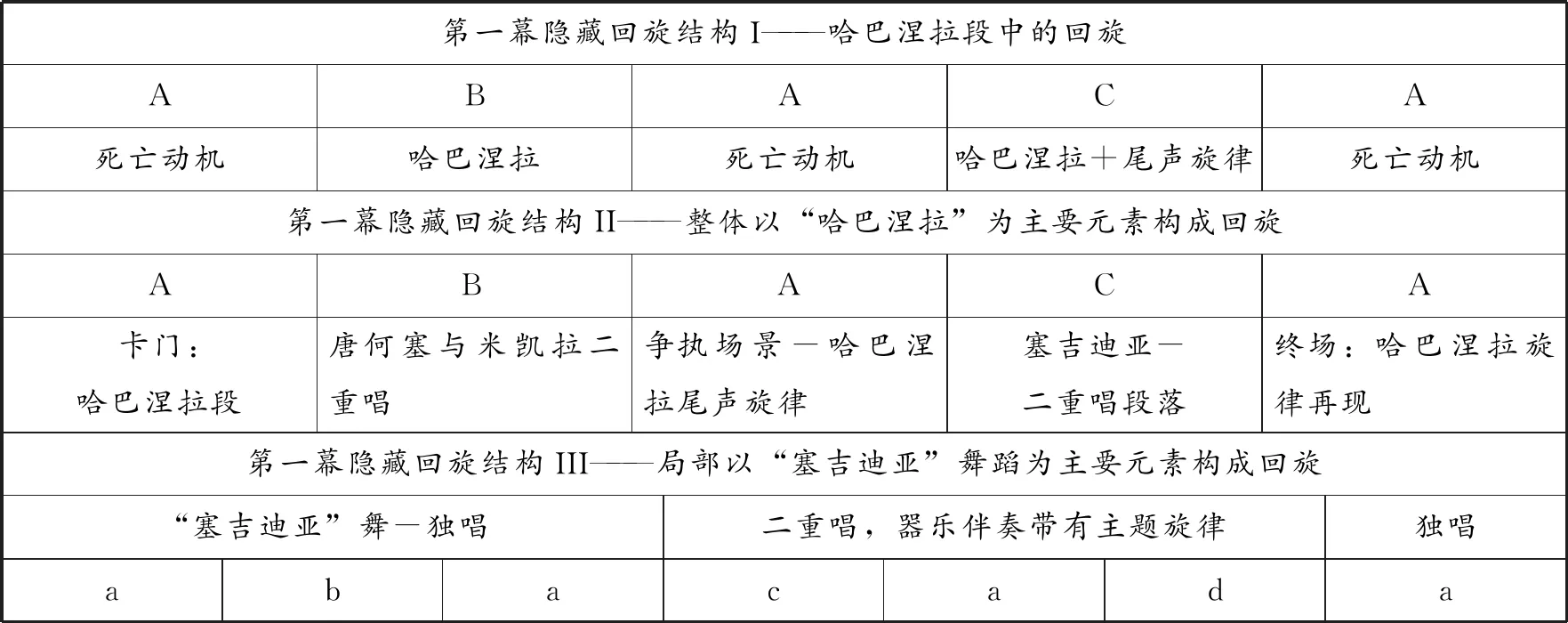

在剧中除上述明显的回旋结构外,还存在诸多隐性回旋结构。第一幕中死亡动机就与《哈巴涅拉》旋律音调构成了此幕大量隐性回旋(见表5)。由死亡动机的变形“激情动机”引导出《哈巴涅拉》独唱段,而后以死亡动机原型终结。接着《哈巴涅拉》动机由合唱形式再次闪现并陈述爱情主题片段,最终再以变形的死亡动机终结。死亡动机将《哈巴涅拉》紧紧缠绕其中,构成细节层面的隐性回旋。其后以此段《哈巴涅拉》主题为回旋要素,又构成了更大层面的隐性回旋:在主题不断闪回的结构中,穿插引导两个完全不同性格的重唱性段落。在戏剧层面展示卡门魅惑唐何塞的全过程。这一过程在塞吉迪亚舞-二重唱段落同样用隐性回旋结构展示:卡门舞蹈性主题作为回旋要素反复呈现,中间穿插唐何塞毫无抵抗力的宣叙。在卡门魅惑性的舞蹈一次又一次再现的过程中,男主角唐何塞逐渐崩溃,最终沦陷。

表5 《卡门》第一幕隐性回旋结构应用

第二幕隐性回旋结构更多出现在表演方式层面(见表6)。戏剧发展中,三段合唱性段落以旁观角度推进着戏剧的进行。在三个群体性唱段中间,斗牛士埃斯卡米罗的咏叹调与其后卡门及唐何塞的二重唱形成两个插部,构成隐性回旋。局部层面中,走私犯五重唱引导戏剧场景转换同时还兼具结构封闭功能,并具有一定情节延伸意义。此音调在唐何塞卡门二重唱段落与幕终时出现的三次回旋陈述,隐喻卡门、唐何塞的立场变化。而在唐何塞与卡门的二重唱内部,同样存在细节层面的隐性回旋,展示卡门的逼迫与唐何塞的服从。

表6 第二幕隐性回旋结构

全剧的多层级回旋嵌套除结构意义还具有十分明显的隐喻意义:首先回旋结构的舞蹈性可更好凸显作品的风格主旨,可将听众迅速带入热辣激情听觉体验之中。同时回旋结构本身具有对比再现原则不断叠合的效果,呈现出从主体偏离至他者又再次回归主体的过程。因此回旋结构具备强烈的隐喻意义:回旋正是主体与他者不断较量的过程,也是自身不断矫正的过程。在不断与他者对抗的过程中,主体识别出他者,同时反观自身,通过不断的表现自我来加强对自身的认同。所有“他者”在这种认同中逐渐消失,体现出“矫正”力量的强大。

3.“二元对立”的奏鸣性写作思维

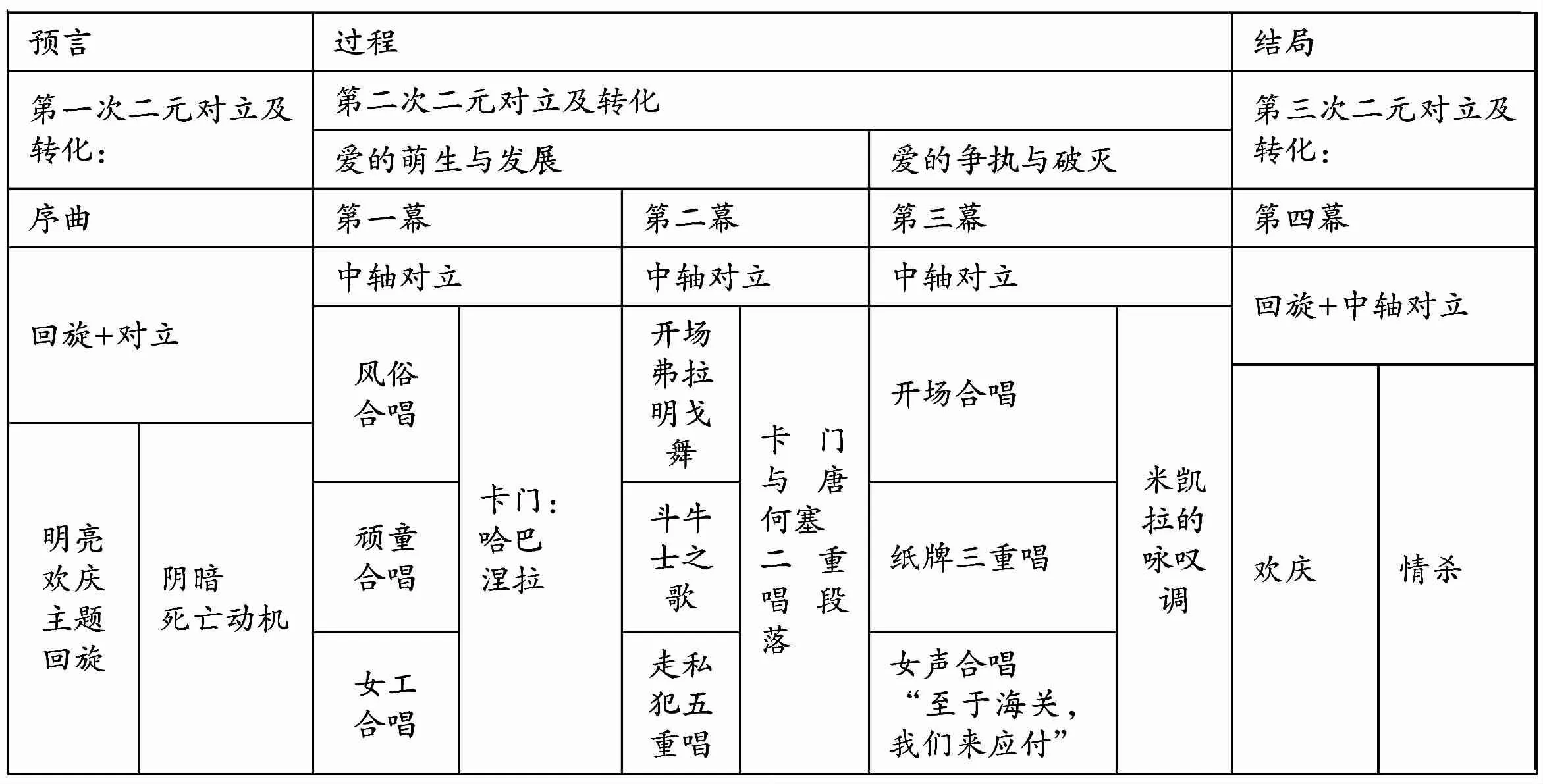

这种“矫正”最终即为情杀,序曲以明显的明暗两部分对比暗喻,灿烂华丽、不断偏离与回归的回旋结构最终以沉重但开放的死亡动机结局。“生”与“死”的“二元对立”也作为全剧的核心结构原则予以展示(见表7)。戏剧前两幕的明亮热情与后两幕的阴暗凶杀也形成类似二元对立的模式。细节层面中每幕戏剧走向均以中心对称形式展示:第一幕以卡门的出场为中轴线。第二幕以唐何塞上场之后重唱段落为中轴。第三幕由米凯拉的咏叹调“我说我什么也不怕”进行分割。第四幕则以唐何塞的登场作为中轴,完成戏剧情绪翻转。同时,除第四幕的中轴被关联至更大规模回旋结构外,前三幕中轴转换位置相对统一,均安置在三个完整音乐段落之后。这同样是戏剧情节暗喻:一种由规整至不规整的转化。又因第四幕是序曲的扩大化表述,因此整部戏可被视为由三个阶段发展构成,配合二元对立原则的变化推进,形成三次由明亮向阴暗的转化。

表7 全剧二元对立结构及整体三段结构示意图

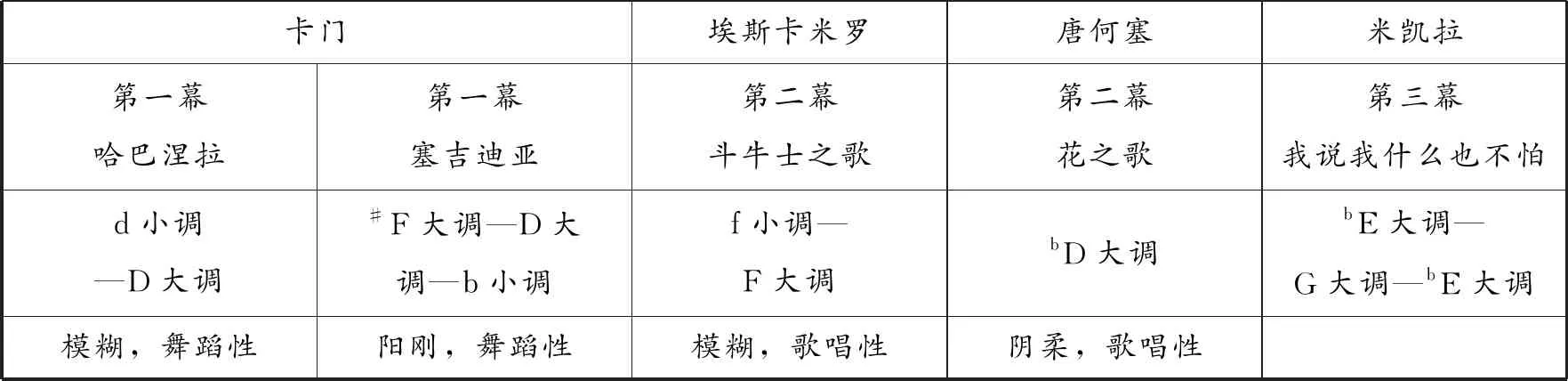

因此,全剧实际是一个庞大的隐喻过程。通过三段式的二元对立设置,形成了一种类似寓言—现实—结果的镜像反射效果。整体的转换点处于第二幕中轴线处。在此处,卡门牢牢占据中轴线的中心。其左侧是第一幕卡门与第二幕埃斯卡米罗的咏叹调陈述。其右侧则是唐何塞的《花之歌》与第三幕的米凯拉的咏叹调陈述。全剧四位主人公由此形成奇妙的两两对应关系:至阳气质的埃斯卡米罗、至阴气质的米凯拉,以及性别气质模糊不定的唐荷塞和卡门(见表8)。四位主人公两两成对,最终形成了一种彼此矛盾的“性别倒错”效果。

表8 剧中四位主人公的“性别气质”示辑

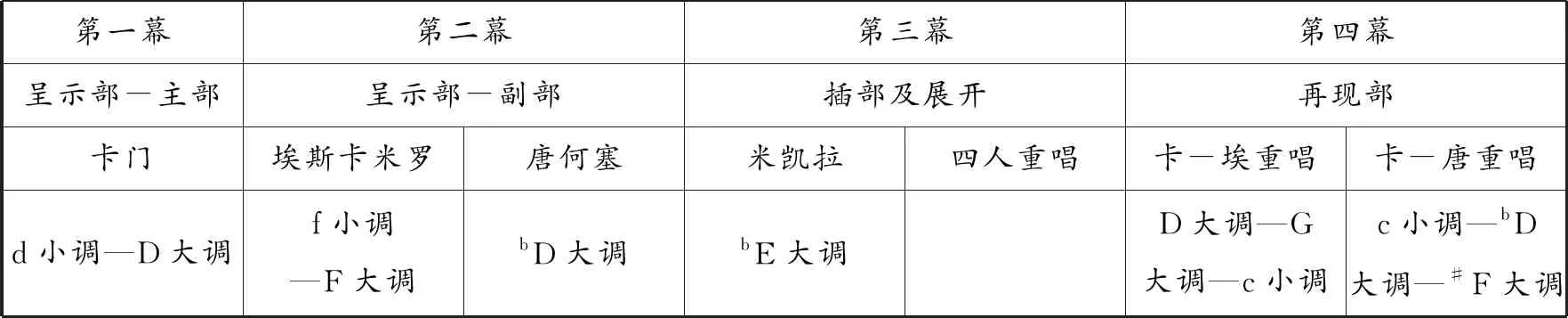

当我们将四位主人公的性格特质纳入全剧整体结构加以观察,还会发现一种类似“奏鸣结构原则”的陈述逻辑(见表9)。

表9 《卡门》全剧情节陈述中的“奏鸣结构原则”逻辑

在常规奏鸣性结构理解中,阳性主题作为动力提供者,大多占据主部位置。阴性主题则以副部或插部主题形式出现,作为一种偏离性要素存在。主题间性别气质服从体现为再现时副部对主部的调性服从。但若将此剧情节视作一个大型奏鸣结构:卡门作为阴性元素被放置于主部位置,埃斯卡米罗与唐何塞则被设置成为双副部结构。但卡门的调性始终无法稳固,相较之下,《斗牛士之歌》的主题调性经由序曲早已确定,《花之歌》也呈现出调性稳定特征。前两幕设置确立卡门作为框架突破者的个体存在。这违背奏鸣原则中基本的性别特质安排,因此米凯拉作为卡门的对立性因素,完美履行了阴性主题作为异质他者的存在。第三幕中米凯拉主题以插部形式进入,引导出类似展开的四人重唱段落。其后的再现则是标准框架的收紧。第四幕中卡门分别与两个男主角构成重唱段落。与埃斯卡米罗的重唱被欢庆主题及《斗牛士之歌》层层环绕,卡门的音调展现调性服从,时刻跟随埃斯卡米罗产生的调性的游移。其后与唐何塞漫长的终场重唱则是卡门本身调性的消亡。随着框架的收紧,通过对卡门固定特有调性的消灭,调性服从也得以完成,反常规转变为常规,音乐回归正常。因此全剧二元对立体现出明确的性别隐喻:从明亮到暗淡的转化隐喻两性之间的对抗与融合,也隐喻女性符号本身诱惑与救赎的二元性特质。在大结构中轴对称的情况下,四个角色之间分别形成局部轴心镜像结构表达出一种“凝视”的力量。主体在凝视他者时明确自身,而被凝视者也同样在这一过程中明确了自己的特质。这种强调成为固化的力量,将角色安置于不同的位置,推动剧情发展。随着自身识别的深入,性别倒错的问题越来越明显,必然引致反抗与纠正,继而走向最终的情杀结局,完成最终的“纠正”。

二、表演与规训:女性符号的性别气质建构

《卡门》是一出离经叛道的戏。它背反了一直以来的男女角色设置。男女角色呈现出“倒错”:女性不再被动,不再是救赎的符号。女性成为诱惑的力量,占据主动,引诱男性犯罪。男性则成为被动一方,最终为这种被动酿下苦果。剧中两位女性角色卡门与米凯拉分别象征女性气质的两极。一方展现出浓烈的被“凝视”的表演特性,另一方则是规训符号的化身,展示出社会传统对女性气质的构建过程。

1.被凝视的表演者:卡门形象的性别气质建构

卡门在剧中以“他者”形象出现,光辉灿烂,充满诱惑。为保证卡门形象得以完整确立,作曲家在其出场前进行了丰富层次的铺垫:第一幕在卡门正式登场前,由三段合唱连缀,其目的十分明确:削弱传统的男性气质、呈现“凝视”意向、帮助确立卡门形象。

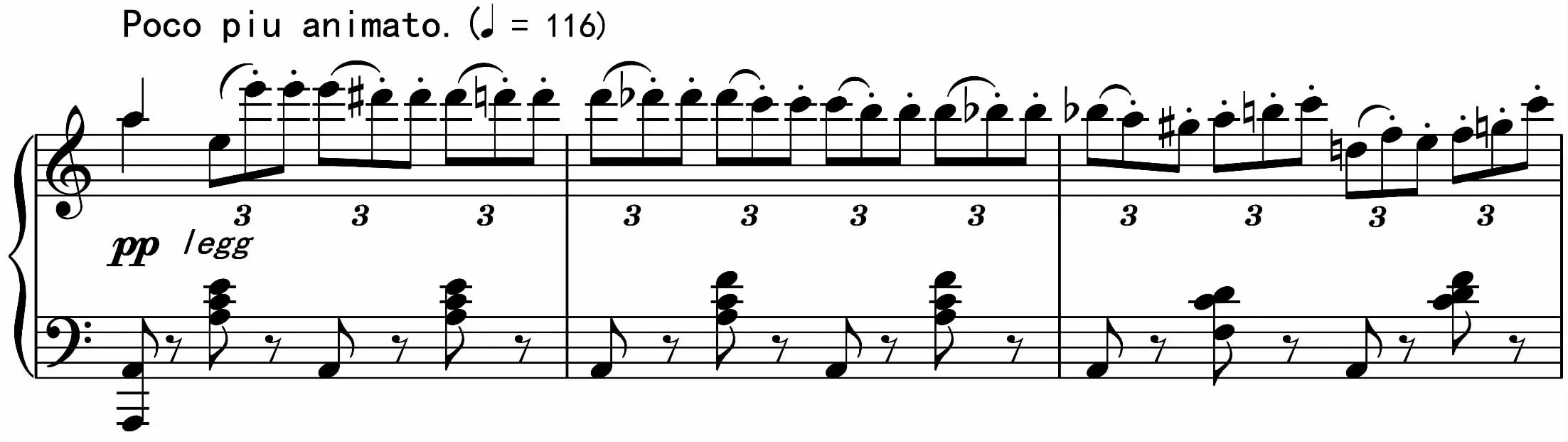

第一段风俗合唱结构规整,两端合唱性段落构成整个封闭结构。调性稳定在bB大调。中段则以充满动态的半音下行旋律奏出暗示米凯拉登场时的音调(见谱例1)。

谱例1 米凯拉出场音调

此处音调第一次展示出“凝视”意向。这是男性角色(龙骑兵)注视下女性(米凯拉)形象。半音下行音调娇俏却不够稳定,一种魅惑性的女性力量得以呈现。但这种气质仅在此处一闪即过,因为米凯拉的角色气质被设置为卡门的对立面——“正统”“矜持”。所以她有必要隐藏这种魅惑性气质。就在此时,我们已经通过音乐感知一种标志化的性别符号暗示。作为一次预备,当这种诱惑性的半音下行音型更为明确的出现时,一个完全不同于米凯拉的,更为撩人且不加掩饰的女性形象——卡门闪亮登场。其后男性符号龙骑兵长官以夸耀自身男性气质的进行曲音调与米凯拉调情,然而此音调的阳刚气质随后却被第二段合唱(顽童合唱)加以扭转。同时这种夸耀自身阳刚气质的行为在音乐层面被抵制,米凯拉将这一音调抢夺过来重新加以陈述。由此,男性气质构建失败,女性符号可以随意的将其穿戴在身,并形成反制。这一“抵抗与反制”的细节也成为之后卡门与唐何塞感情发展的隐喻。

风俗合唱呈现“凝视”,同时展示男性气质在女性符号面前的软弱。顽童合唱则从内部瓦解男性气质本身。在“军号”声音符号引导下,进行曲式的“龙骑兵换防”音调得以完整陈述,但调性却频繁在同主音大小调中游移,无法明确。童声使用进一步弱化阳刚气质,“军号”这一声音符号将在第二幕再次出现,再次引导出男性角色唐何塞的矛盾、挣扎与脆弱。

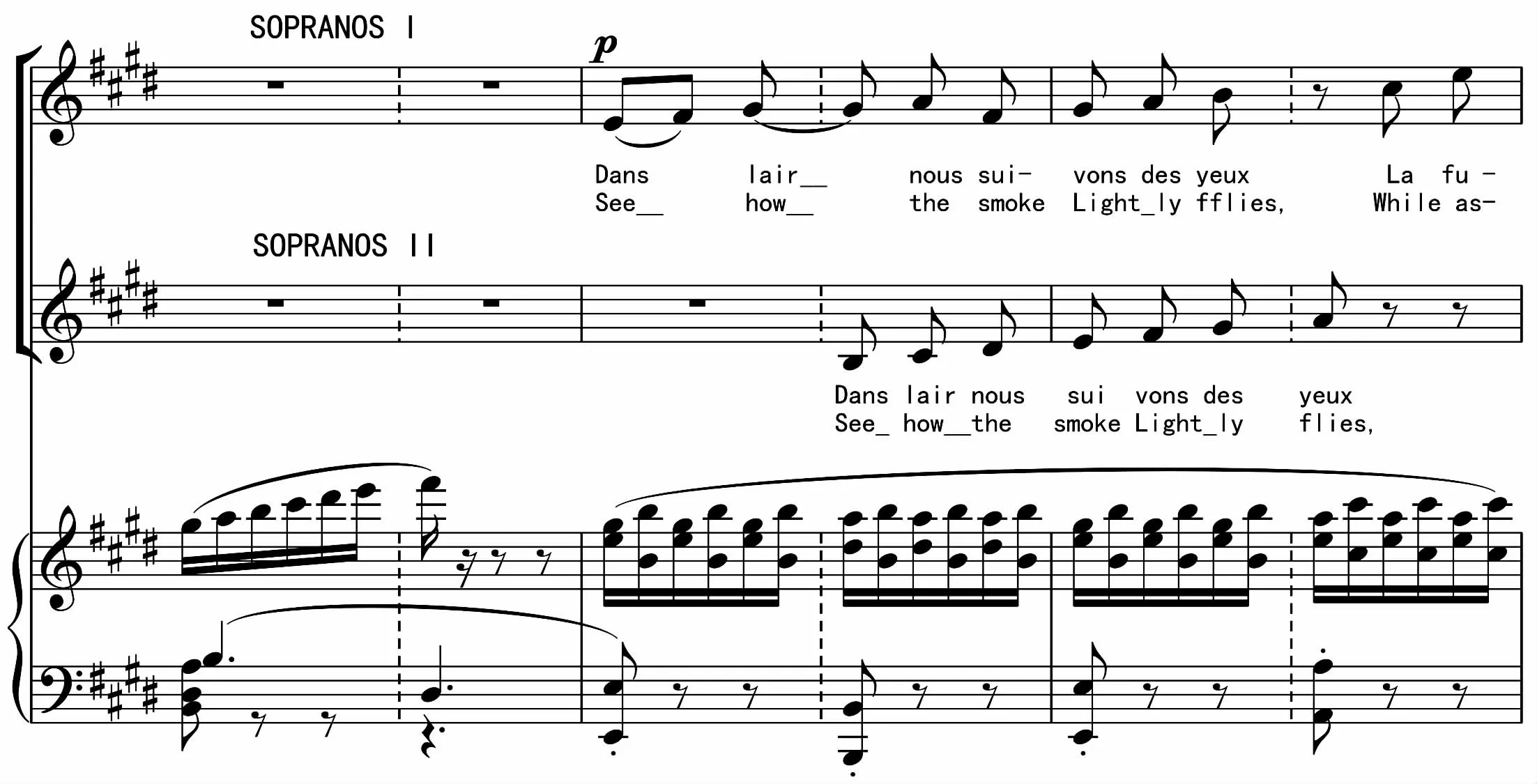

“女工合唱”进一步明确“凝视”特质,将音乐导引向卡门。开场器乐段落及男声合唱在和声上并不稳定,C小调属七和弦及同主音大小调交替的形式中陈述出男性的“凝视”与“渴望”。随后的女工合唱段落,采用“抢夺”男性音调的方式进行陈述,但调性和声处理趋于稳定,旋律、织体上加入装饰性变奏因素益发凸显出女性的魅惑特质(见谱例2、谱例3)。正如“风俗合唱”中的米凯拉,女性对自身的魅惑气质相当熟悉,被“凝视”客体在“凝视”中毫不畏惧,自由地展示自身的性别气质。

谱例2“女工合唱”(男声合唱)

谱例3“女工合唱”(女声合唱)

开场三段合唱在音乐与戏剧层面构成统一整体。男性气质持续被削弱,女性被“凝视”意象得以加强,卡门终于可以灿烂登场。如前所述,此段落以《哈巴涅拉》唱段为核心向外扩展为五阶段的庞大隐性回旋结构。激情动机引导的《哈巴涅拉》段让我们看到卡门的魅惑形象:并不稳固的节奏织体衬托下,下行半音阶滑行而出。这种进行与米凯拉出场音调十分相近,但更为强势动态。随后的同主音大小调交替隐喻人物形象的不稳定特质。半音滑行、调性不稳以及舞蹈性特质致使整个段落缺乏稳定的结构意义,因此需要外在力量帮其固型——两侧的死亡动机将自身不稳的《哈巴涅拉》转化为较为封闭的实体。随后合唱片段与暗示唐何塞爱情的旋律片段形成A大调与a小调的对应,再以死亡动机收尾,从而形成完满的隐性回旋。全剧第一个大型主题段落陈述完成,卡门也就成为全剧戏剧结构的第一个核心。

作为全剧的核心,卡门在前两幕中多次承担结构重任。其音乐形象每次陈述均采用舞蹈风格,因此往往需要设置框架来帮助其稳定自身。第一幕卡门与唐何塞的二重唱段落被置于庞大的回旋结构框架之内,与唐何塞、米凯拉的二重唱段落形成音乐气质上的对比。而卡门的舞蹈性唱段“塞维利亚的老城墙边”则被转化为次级结构中的回旋性要素,负责引导及收束动力性较强的二重唱段落,持续对唐何塞进行魅惑与施压(见表5)。在卡门这一唱段中,自身调性依旧不稳定,但不稳定性却被更大规模的结构所控制,从而形成较为统一的结构性段落,第二幕中,开场卡门以弗拉明戈舞不断重复的形式稳定自身,内在调性仍旧为同主音转化。其后与唐何塞二重唱中的响板舞段是卡门最为稳定的段落,结构素材的单一性与调性的统一使得此段成为大回旋结构中的一个插部性段落,并与之后的《花之歌》形成调性及音乐气质上的对比(见表6)。

全剧中卡门主要的结构性陈述集中于第一、第二幕。其音乐表现形式体现为持续的舞蹈性姿态。不稳定的卡门被错置于主要结构位置,因此必须依靠外部结构性力量帮其确立主题。比才执拗地选择以舞蹈性旋律来对抗常规音乐进行模式,前两幕中,其四次呈示都在舞蹈中完成。舞蹈意味着表演,在一种被“凝视”的过程中进行。正是在被“凝视”的过程中,卡门意识到女性的身体特性,并通过不断加强的舞蹈元素强调这一特性。通过不断强调,不断表演,卡门对身体与欲望不加遮掩的非常规性别气质得以确立。这对唐何塞的传统男性气质形成持续压制。而当第三、四幕中卡门失去舞蹈特性时,也标志着形象被“纠正”与“毁灭”。

2.母性的规训:米凯拉形象的性别气质建构

与卡门炽烈的舞蹈性气质相反,米凯拉以一种绝对“正统”的形象呈现。第一幕中其与唐何塞的二重唱被置于《哈巴涅拉》段后,形成一种“拯救”态势:唐何塞在与卡门的对抗过程中男性气质被削弱,而在与米凯拉的二重唱段落中,通过米凯拉的“帮扶”与“唤醒”,男性气质短暂明晰。在此段落中,米凯拉音乐形态十分稳定:三部性结构、拱形旋律,稳定的bB大调,都呈现出与《哈巴涅拉》段完全不同的气质。音乐中“母亲”的意象持续影响唐何塞。随后他在G大调上咏唱出稳定旋律,米凯拉紧紧跟随(见谱例4),唐何塞在“母性”的引导下得以规训。

谱例4 唐何塞与米凯拉二重唱

此段结构规整,其间激情动机虽突然侵入,但并未影响音乐完整度。二重唱段落在调性、风格上呈现出统一特质。米凯拉带有“规训”气质的旋律在第三幕终场中被其再次引用。她在音乐上尝试挽救唐何塞,希望引导唐何塞,bB大调的“母亲”意象再次出现。然而并未获得回应,唐何塞将她的呼唤置之一旁,音乐放弃之前和谐统一的G大调,进入bG大调陈述,预示第四幕的情杀结局。

米凯拉作为“救赎”符号存在,与卡门处于对立两极。不同于卡门的肆意表演,米凯拉在其歌唱中展现规训的力量。她不断约束自己,让自己符合传统的女性形象,甚至在独处时(第三幕咏叹调“我说我什么也不怕”),其音乐同样以完美的稳定感呈现——完美的拱形旋律、稳定的三部性结构,明亮的bE大调陈述,中段转至象征希望的G大调。米凯拉依靠规训存在,通过强调稳定性来确定自身的合理价值,同时利用规训,借助自身完整及“母亲”意象影响唐何塞。在第一幕及第二幕中,唐何塞正是凭借这种影响抗拒着卡门的诱惑。然而米凯拉的规训,本质依旧是一种干涉,从另一侧面也证明了唐何塞本身男性气质的缺乏。

三、冲击与剥离:男性气质的发展路径

(一)阳刚与阴柔的对极描写

因卡门的不稳定,全剧采用双核心模式。第一幕至第二幕中,聚光灯始终笼罩卡门,但后两幕中,卡门逐渐退却,音乐陈述以《斗牛士之歌》串联。埃斯卡米罗在第二幕的短暂登场会被误认其功能只是插部,然而在随后的戏剧发展中正是由其牢牢把控节奏。由于阴性主题被错置,因此在第二幕中,作曲家分别设置两个对应性的阳性主题与之呼应,同时也在音乐上完成男性气质由阳刚至阴柔的转换。

埃斯卡米罗与卡门在音乐上并未产生太多关联,但其实二人的音乐陈述类型十分相似。相较于唐何塞在《花之歌》中展示出的歌唱性,《斗牛士之歌》与卡门的唱段同属舞蹈性。同时与《哈巴涅拉》段相似,《斗牛士之歌》也由外部结构包裹,继而形成封闭结构。在细节层面中,《斗牛士之歌》同样以大小调交替方式构建,以曲折下行旋律开篇。

唯一与《哈巴涅拉》段不同在于《斗牛士之歌》的旋律动态更加稳定,旋律进行缺少变化音干扰。与《哈巴涅拉》段尝试构建的魅惑摇摆、阴柔危险的女性气质不同,《斗牛士之歌》通过不断下刺的音调,昂扬的节奏,稳定的乐节处理手法塑造阳刚、果决的男性气质。但这种男性气质所针对的对象并非卡门,相反是对第二幕开场卡门弗拉明戈舞的气质延续。这种不断加速、棱角分明的音乐陈述极具攻击性,在随后经过走私犯五重唱后,在卡门的响板舞主题中继续发酵,最终指向充满阴柔气质的唐何塞的《花之歌》。

埃斯卡米罗的刚劲与卡门的魅惑形成并置,同为“刻意”的表演式表达。在别人的“凝视”中进行自我表演,完成自我塑造。二者共同对阴柔的《花之歌》形成压迫,阳刚与阴柔的两极化对峙完成,因此,《花之歌》以完全相反的方式走入内心,音乐也呈现出线性、散漫的气质特点(见谱例5):《花之歌》的旋律以自由延展的线条构成,每句到达一个落音,然后以此为基点再次抛出,在整体上同样无法形成十分明确的结构特征。因此,《花之歌》整段被包裹在一个大型二重唱段落中。但在如此长大的结构散化段落中,调性却相当稳定,有始有终的贯彻于bD大调之上。在全剧大多时间都处于调性游移的唐何塞似乎在此刻终于明确了自己的意图。因此,《花之歌》也正是唐何塞在经受持续的压迫后,突然凝聚而成的内心独白。然而这种看似稳定的叙述依旧不够坚固,随着外界的侵入,必将再次散化。

谱例5 唐何塞《花之歌》

第二幕中的两个阳性主题气质相左:埃斯卡米罗以外放张扬的霸权气质呈现。在他者的“凝视”下,这种气质不断自信膨胀,明确自我继而形成独立稳定的结构段落。唐何塞则以阴柔气质展示内心。由此唐何塞自身的男性气质面临双重挑战:一方面来自阴性主题卡门对其不断压制与剥离,同时又遭遇同为阳性主题的埃斯卡米罗的正面冲击。在双重压制下,唐何塞开始注意自身男性气质的缺失,继而引发性别焦虑,一段寻回自身男性气质的自我完成之路由此开始。

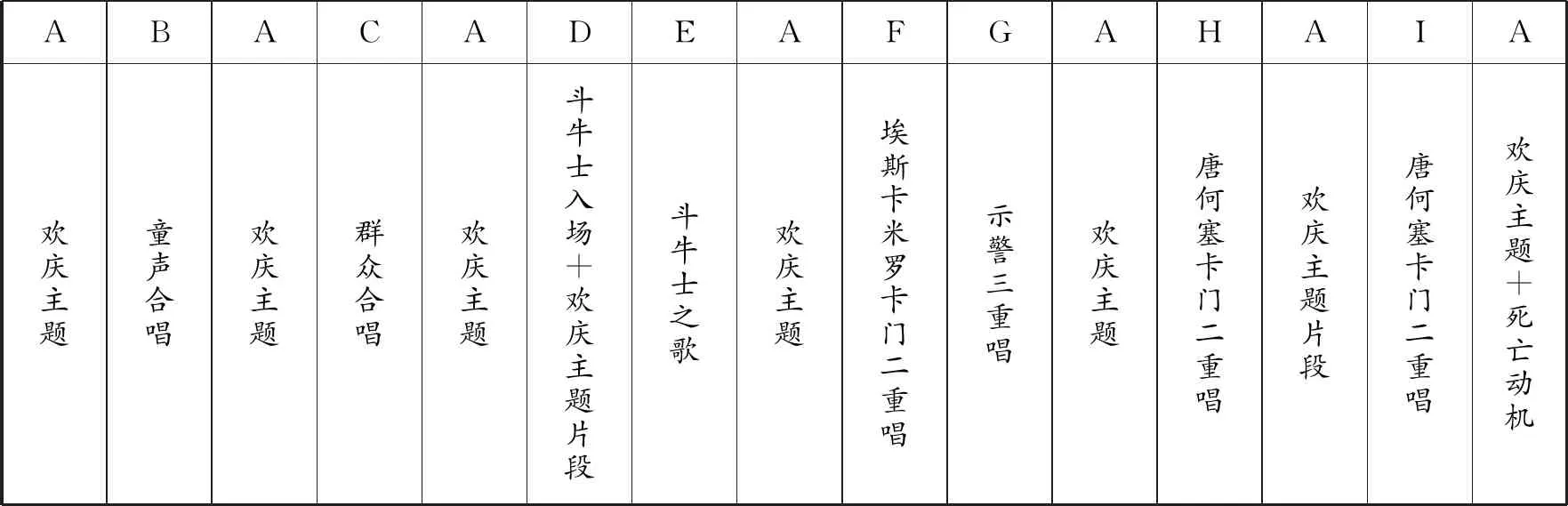

(二)调性隐喻与唐何塞的自我完成

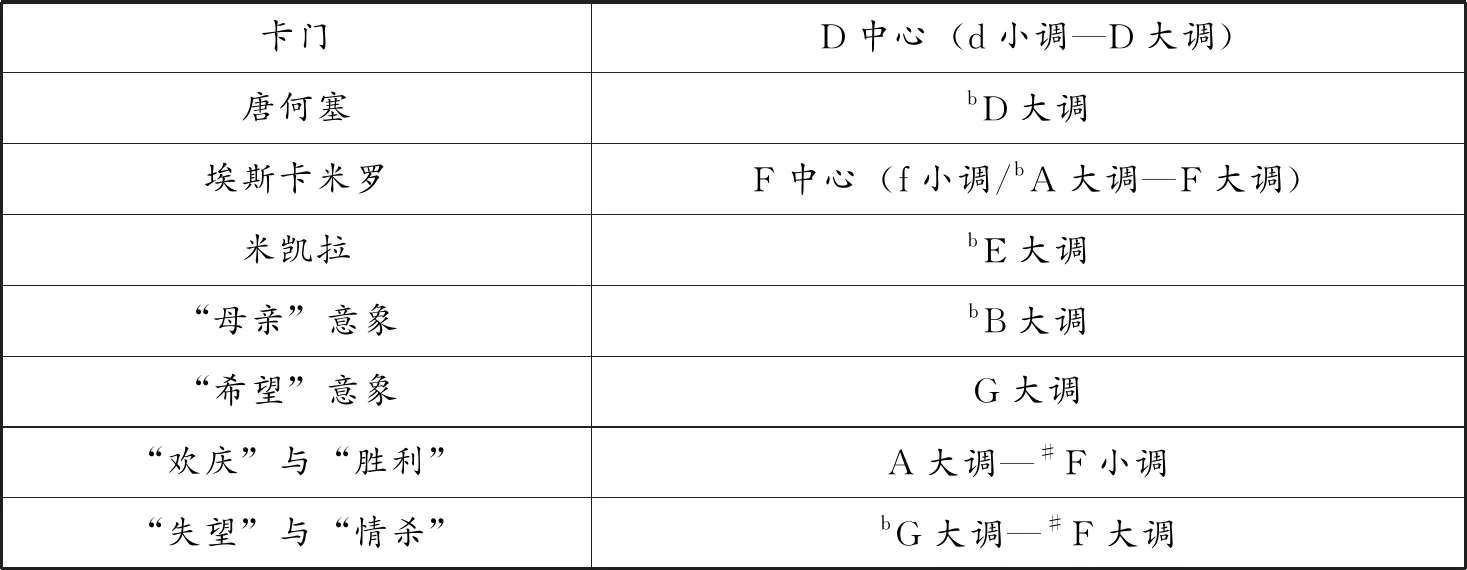

全剧在调性布局方面存在诸多隐喻。人物形象、性别气质与核心调性间存在着十分明显的对应关系(见表10)。通过对调性的关联分析即可解读唐何塞男性气质的发展所经历的呈示、弱化、崩溃、觉醒、寻回五个阶段。

表10 全剧调性隐喻

在剧中“卡门”的调性以D大调为中心,同主音大小调的交替使用使其音乐表达极为自由。与D主音调相对,埃斯卡米罗的F中心调性虽然看似与卡门不相关联,但《哈巴涅拉》段中d小调却与《斗牛士之歌》F大调间相互呼应,从而使二人在音乐上形成更为紧密的关系。而唐何塞则完全偏离了这一轨迹,《花之歌》的bD大调完全来自对卡门D中心的服从,但却无法跟上卡门,只能选择在低半音的调性上表示驯服。这种驯服造成明显的不调和感。因此,当《花之歌》旋律出现,全剧的走向已经被明确,直至剧终也无法触摸到卡门。

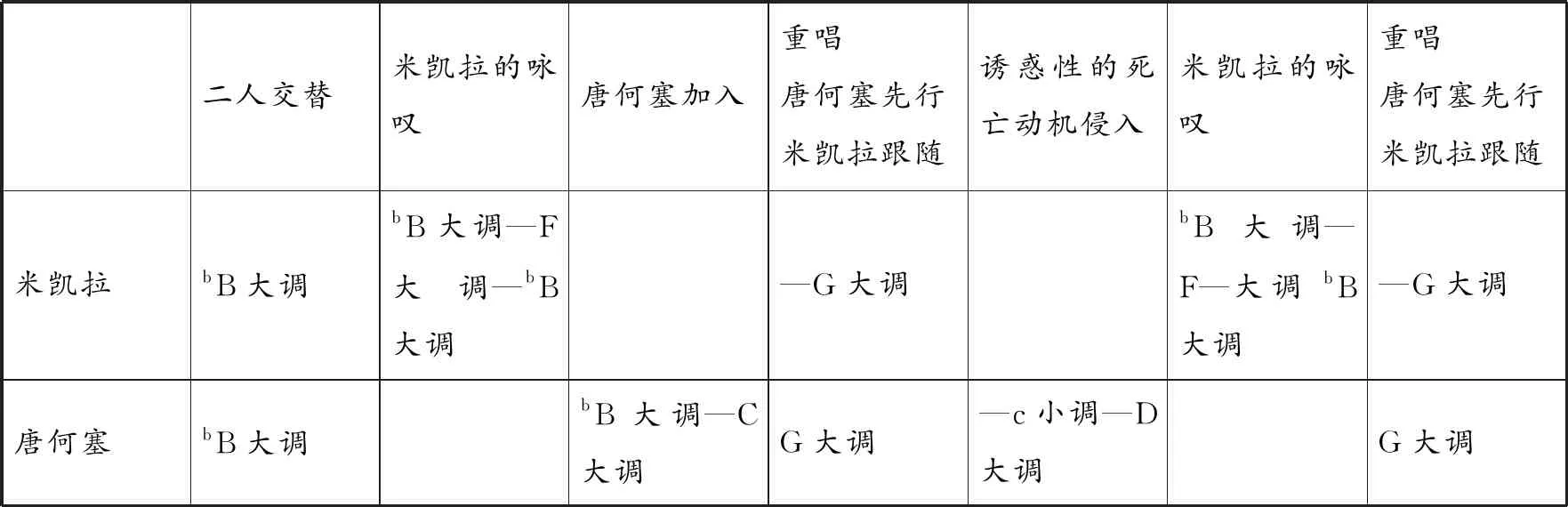

唐何塞同时受另一阴性主题米凯拉影响。其男性气质的初次呈示即在第一幕中二人的二重唱段落中(见表11)。此段落以咏叹主题抵制舞蹈主题。米凯拉借由“母亲”意象完成对唐何塞的规训。在重唱开始前,米凯拉凭借强大且完整的咏叹旋律确定基调。代表母性的bB大调始终影响着唐何塞,并指引他找到了属于希望的G大调。由此,借助规训,唐何塞的男性气质于象征希望的G大调短暂塑型。

表11 第一幕、米凯拉与唐何塞二重唱调性布局

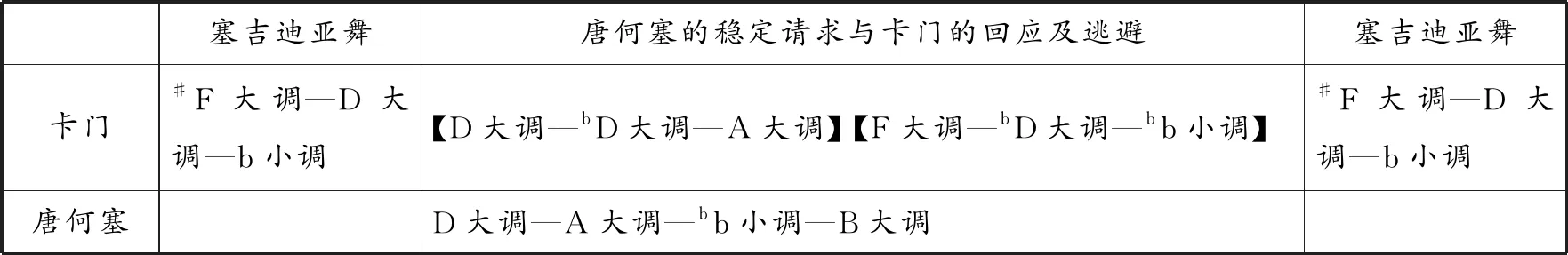

这种塑型被随后与卡门的二重唱段落削弱(见表12)。在这段完全被舞蹈包裹的重唱段落中刚刚确立的咏叹性风格被削弱。规训的咏叹无法压制诱惑的舞蹈。卡门的舞步自升F大调起始随即进入其标志性的D大调区域。唐何塞虽尝试先行,稳定调性,却始终无法掌控卡门,相反被其吸引,调性进入D中心。于是唐何塞尝试将音乐稳定于D-A中心,但在卡门的不断引诱下,最终沦陷于bD大调-bb小调体系中。代表“母性”意象规训的bB大调被同主音小调代替,唐何塞标志性的调性被剥离,男性气质遭到弱化。唐何塞无奈选择服从,进入B大调,以便承接其后塞吉迪亚舞#F大调的再现。

表12 第一幕、唐何塞与卡门二重唱调性布局

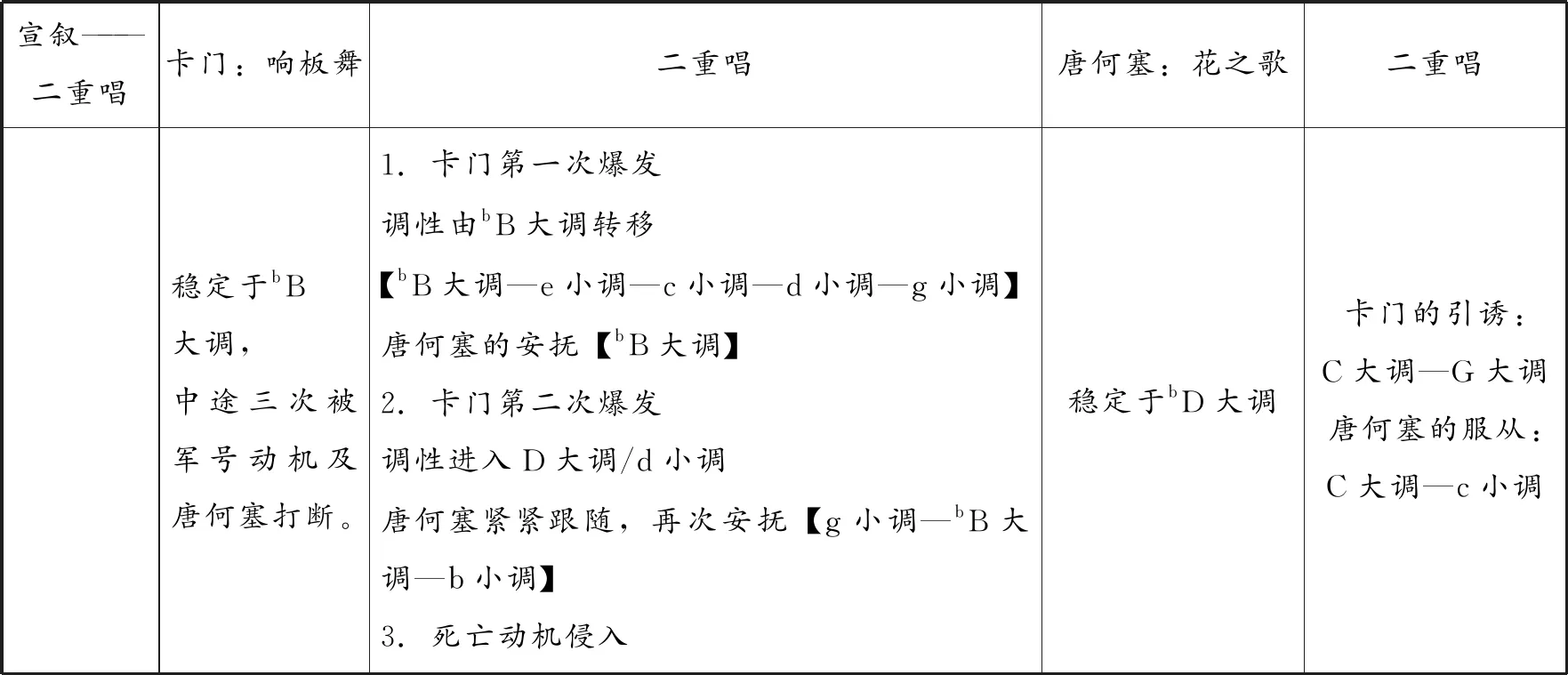

这种弱化在第二幕两人的二重唱中发展为男性气质的彻底崩溃(见表13)。在此庞大的重唱段落中,卡门响板舞稳定的bB大调陈述。此处调性隐喻十分有趣,这本是第一幕经由规训后唐何塞男性气质所依存的调性。由于军号动机的侵入,bB大调陈述被打断。其后第一组重唱段落中,卡门两次爆发,bB大调中心摇摇欲坠,唐何塞一直试图将调性拉回bB大调,但卡门不断偏离,最终回归至D大调中心。唐何塞只能紧紧跟随。死亡动机侵入后,《花之歌》以稳定的bD大调陈述。唐何塞希望唤起和解,但小二度调性差却产生不协调感。第二组重唱中卡门以和解姿态转进入C大调,并向代表希望的G大调移动。但唐何塞未能成功跟随,进入c小调,形成一次看似成功其实问题重重的和解。

表13 第二幕、卡门与唐何塞二重唱段落调性布局

第三幕终场中,唐何塞对米凯拉呼唤的忽视证明其自身男性气质的觉醒,米凯拉以明确的bB大调对其进行劝慰及提醒。尝试重新其对“母性”意象的回忆,而唐何塞拒绝回应,调性未进入G大调,转而进入象征失望的bG大调。对“救赎”的漠视,对“母亲”的拒绝、对“规训”的抗拒都标志着唐何塞对自身在第一幕中虚假男性气质的否定,bD大调与bG大调形成更为紧密的连接,一种新的属于他的性别气质开始形成。

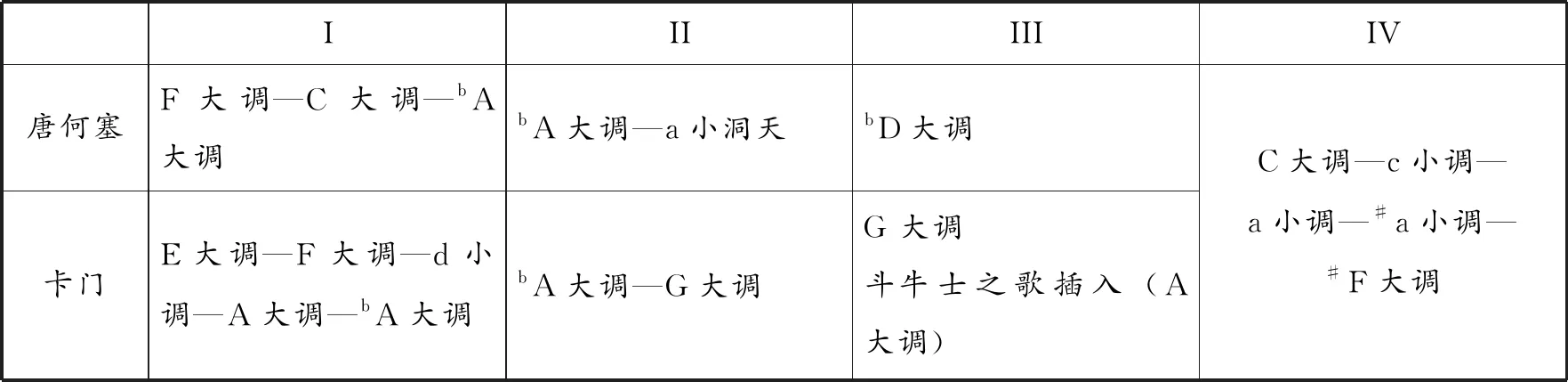

在第四幕终场重唱中,唐何塞通过四阶段音乐调性变化展示自身男性气质的寻回(见表14)。第一阶段中,受欢庆主题影响,唐何塞以F大调进入结束于bA大调。然而此调性是属于埃斯卡米罗的调性区域。唐何塞尝试穿上埃斯卡米罗的“男性”服装来挽回卡门,却遭到卡门拒绝。进入第二阶段,唐何塞由bA大调转至a小调,调式调性的转化使其音乐的性别气质趋向服从,唐何塞尝试唤醒第二幕结束时二人于C大调和解的记忆。卡门虽未接受,但受其影响进入G大调。因此在第三阶段中,唐何塞继续努力,再次进入bD大调,吟唱出类似《花之歌》的主题音调。然而卡门并未认可,反而在G大调上高唱爱情信条。A大调欢庆主题的闯入再次给唐何塞带来巨大的压迫性。第四阶段中唐何塞进行最后一次反抗。他挪移回C大调,又一次尝试向代表男性气质的A大调中心转移,然而依旧失败。A大调的男性气质扭曲转化,最终进入#F大调。此刻,唐何塞终于找到属于自己的气质外衣。G大调曾是他唯一正面确立自己男性气质的段落,此刻希望凋零,失望转变为情杀,在#F大调(bG大调)中,唐何塞杀死卡门,清除“他者”,重新确立自身男性气质。但也同时将其彻底失去。

表14 第四幕 终场重唱——唐何塞与卡门二重唱调性布局

结 语

《卡门》是一部反常规的戏剧,归因于其现实笔法,全剧光明与阴暗交织,弥散着一种不断游移流转、模糊不清的气质,借助性别气质的观察视角,可以发现这种模糊不清正是因为我们惯常理解中的性别气质分野在此剧中消失。男、女主人公的性别气质超越了传统坚定,进入更为真实的层面。即便是配角的性别气质建构,也在传统层面基础上展现出新的特色。埃斯卡米罗的阳刚被极为表面化的表演气质所裹挟,显得刻意与虚假。米凯拉的深情温柔展示出强烈的规训气质,对自身与唐何塞施以影响。而剧中主角卡门与唐何塞则在戏剧发展过程中呈现性别气质转化。卡门通过不断强化其舞蹈特性来确立自身的性别气质,又在歌剧后半段丧失这种气质,最终消亡。唐何塞对自身性别气质的焦虑引发寻回行为,在尝试修正自身性别气质并谋求实现的过程中,最终毁灭了卡门,也毁灭了自己。

气质描述被完美融入整部歌剧的结构设计与音乐语言层面之中。全剧明确清晰的调性隐喻指引着戏剧发展的脉络,将戏剧从明亮爱情导引向阴暗情杀。而在不断层叠呈现的回旋结果中,“凝视”与“纠正”反复上演。角色在明确他者身份的同时明确自身,最终完成自身“矫正”。可见,从性别气质角度对作品加以观察可以使我们获得一种全新的理解。正如苏珊·麦克拉蕊所言:

检视作品处理性欲特质等议题的方式,不会阻碍我们欣赏他们,反而能让我们重新认真看待它们。……他们如此明白的再刻印并抗拒模式的矛盾与短缺,他们甚至可能对创造新的社会性别与欲望模式有所贡献:不使心智与身体相斗,不要求羞耻或者死亡成为性快感的代价。(10)苏珊·麦克拉蕊:《阴性终止——音乐学的女性主义批评》,张馨涛译,台北:商周出版社,2003年,第144页。