“护理人文修养”课提高护生人文关怀品质的实践探究

2020-03-15王阿凤

王阿凤

(湖州师范学院 医学院, 浙江 湖州 313000)

早在20世纪70年代末,美国护理理论家Watson Jean提出护理学的本质即关怀(caring)[1]。1998年,美国护理院校联合会(AACN)将关怀列为护理专业人才培养的核心价值观[2]。2006年,优先改革的几所中国高等护理教育院校亦明确指出护理学专业要注重对护生人文精神与价值观的培养[3]。近年来,护理教育界已达成共识,即人文关怀是护理专业教育的核心与精髓,应加强护生的人文教育,在教学过程中促进护生职业态度的成熟和稳定[4],于此背景下,“护理人文修养”课在各大高校相继开设。传统的“护理人文修养”课程采用课堂授课方式,教师讲授,学生聆听,师生之间缺乏交流与沟通,其教学效果不理想,学生成了学习的接受者,学习积极性和创造性受到抑制。本文基于“护理人文修养”课重理论轻实践[5-7]、师资力量不足、现代护生既缺乏人文思想又缺乏关怀意识的现状,提出1+1医校协同教学模式。希望通过此教学模式,凸显护理人才培养的关怀特色,向护生实施人文关怀教育,养成护生良好的行为习惯,为临床优质护理输送优质人才,让学生品尝到“先做人、后做事、其乐无穷”的学习滋味,让教师有“为人师表、美丽和谐、乐在其中”的教学感受。

一、研究对象

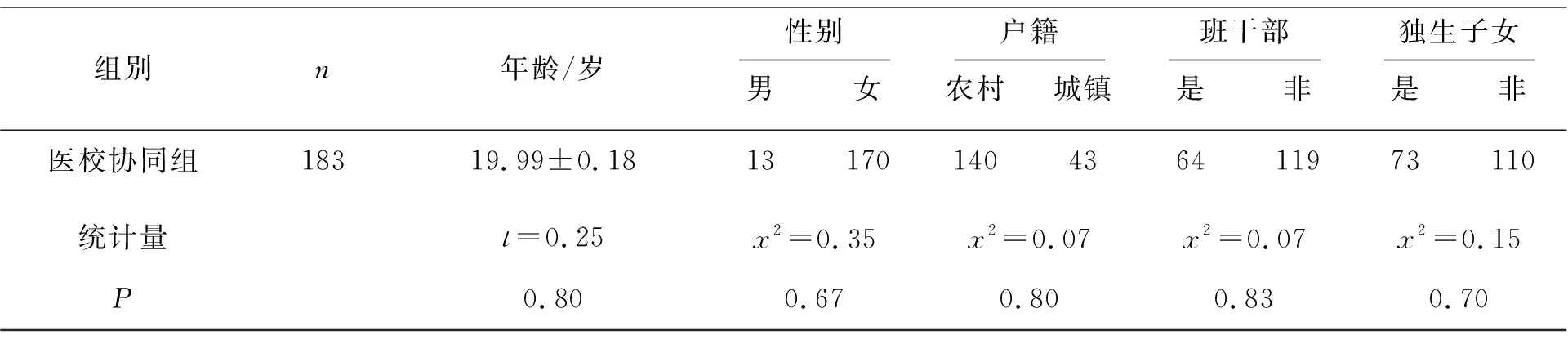

采用历史对照研究法,以湖州师范学院医学院2018级和2019级362名全日制护理本科生为研究对象。选择2018级护生179名为传统教学组,其中男生10名、女生169名,年龄为18~21(19.99±0.23)岁;选择2019级护生183名为医校协同组,其中男生13名、女生170名,年龄为18~21(19.99±0.18)岁。护生农村户籍较多,独生子女少。两组护生的一般情况比较,差异无统计学意义(P>0.05),具体见表1。

表1 传统教学组和医校协同组护生基本情况

表1(续)

二、方 法

(一)教学方法

1.传统教学组

人文理论知识教育选用史瑞芬主编的《护士人文修养》教材,教学时数为28学时,教师执行传统的常规教学,即单纯由护理学院教师进行理论教学模式为主,辅以临床情景模拟实验课,理论与实践教学比例为24∶4,单元考核以试卷答题计分和临床情景实验模拟考核的形式了解学生对教材内容的掌握程度。

2.医校协同组

人文理论知识教学选用李惠玲主编的《护理人文修养》教材,教学时数为28学时,教师主动参与教学改革研究,制定合理的授课计划表,设置1+1医校协同的教改模式,即采用理论讲授与临床实践相结合的教学方法。理论讲授与临床实践比例为1∶1。护理学院教师与临床医院护士紧密结合,校内教师与医院教师比例为1∶1。课堂团队合作情景剧演练与课外养老院服务相结合,课后鼓励护生阅读《护理札记》《世界名人传记》等人文书籍。考核方式采用理论试卷答题与实践情景剧表演相结合,以评价护生的理论知识掌握程度及人文关怀品质的综合水平。具体方案如下:

(1) 设置1+1医校协同的教改模式

医即临床医院,校即护理学院。护理学院与临床医院紧密结合,3个校内教师与3个临床医院教师,即1∶1;14学时理论教学与14学时实践课程,即1∶1,且理论与实践交叉进行,做到1课1练,突出以学生为中心的教学理念,体现应用型人才培养特色。

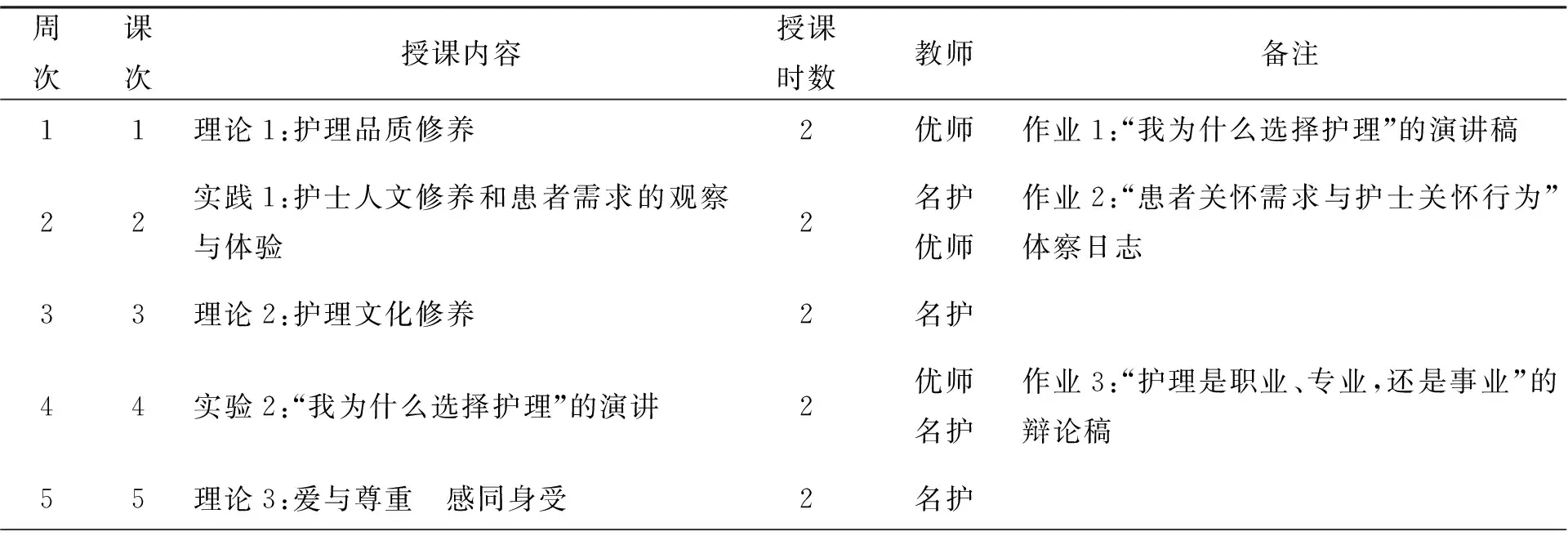

(2) 制定合理的授课计划表

教学目标:通过1+1医校协同教学模式的实施,全面提升护生的人文关怀品质,包括关怀理念、关怀知识、关怀能力、关怀感知四个方面,培养可满足新世纪护理需求的实践型人才。

教学内容:紧扣“护生人文关怀品质”的22个要素,将14学时理论讲授与14学时临床实践相结合,且理论与实践交叉进行,做到1课1练(见表2)。

表2 “护理人文修养”课授课计划表

表2(续)

教学方式:以现代化多媒体技术为载体,采取多种教学方式。在教学中确立以学生为中心的教学理念进行启发式、互动式和体验式教学。根据教学内容的不同采用问题讨论、案例示范、团队合作、情景演练等模式教学,以调动学生的学习热情。

授课教师:聘请授课的6位教师,其中3位来自学院,3位来自学校附属医院。授课前教师集体备课,密切配合。临床教师中,其中1位是市名护士,2位是优秀护士长。学院教师中,其中1位是从事护理人文关怀研究的博士,2位是具有关怀人格特征的护理系主任、讲师,她们具有较高的关怀体验与行为能力,在平时的工作中率先垂范,是护理教师学习的榜样。

教学评价:通过量性调查,分析教育前后护生的人文关怀品质。

(3) 1+1医校协同授课过程

全体任课教师共同拟定教学目标、授课内容、教学方式和教学评价方式;师生共同进行14学时理论与14学时实践课程的交叉学习,做到1课1练;通过对护生的教育,对学生前后人文关怀品质进行量性调查,评价教学效果。

(二)效果评价方法

选用第二军医大学编制的“护生人文关怀品质评价量表(护理专业学生版)”[8]进行评价。问卷内容由两部分组成:第一部分为一般信息,包括年龄、性别、户籍、是否担任班干部、是否独生子女等;第二部分为护生人文关怀品质评价量表,包括关怀知识、关怀能力、关怀感知和关怀理念4个维度共计29个条目。选项分为5个级别,从“不赞同”到“赞同”分别赋值1~5分不等,满分为145分,得分越高表明护生的人文关怀品质越高。经信效度检验,该量表的Cronbach’sα系数为0.913,各个维度的Cronbach’sα系数为0.714~0.84,内容效度CVI为0.986。

由任课教师在“护理人文修养”课开课前和最后一节课后分别对两组护生进行护理人文关怀品质测评。护生知情同意后,采取匿名、独立的方式完成问卷填写。传统教学组护生前后2次各发放问卷179份,医校协同组护生前后2次各发放问卷183份,两组问卷的有效回收率都为100%。

(三)统计学方法

三、结 果

“护理人文修养”课教学前,医校协同组的人文关怀品质总分和各维度得分与传统教学组同期水平比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。课程教学后,医校协同组的人文关怀品质总分和各维度得分均高于传统教学组同期水平,差异明显,有统计学意义(P<0.01或P<0.05),见表4。

表3 课程教学前两组护生人文关怀品质得分比较分)

表4 课程教学后两组护生人文关怀品质得分比较分)

四、讨 论

(一)1+1医校协同教学模式有助于提高护生人文关怀品质

课程教学前,4个维度中均分最高的是人文关怀知识(33.68±3.89),然后是关怀能力(31.44±1.79)、关怀感知(31.14±4.50)、关怀理念(30.09±4.39)。由此说明,教师执行传统的常规教学,即单纯由护理学院教师进行理论教学为主,护生在人文关怀知识方面掌握较好,但护生的关怀理念相对较弱。这与刘霖等[9]的研究结果一致,即在“护理人文修养”课程教学过程中,应着重灌输人文关怀理念,提高护生对人文关怀的感知能力。课程教学后,医校协同组的人文关怀总分和4个维度得分均高于传统教学组同期水平(P<0.01或P<0.05),其中关怀知识(34.77±1.34)、关怀理念(32.96±2.84)维度提高最大,关怀感知(32.61±5.51)、关怀能力(32.79±2.07)维度亦显著提高。这表明教师执行1+1医校协同的教改模式,即护理学院与临床医院紧密结合,校内教师与临床医院教师共同授课,且理论与实践交叉进行,做到1课1练,注重实践教学和对护生的人文关怀,无论从知识教育还是理念引导方面都取得了突破性的进展。正如彭剑英等[10]认为,护士人文关怀品质与护理教育培训和教师关怀呈正相关。寇红艳等[11]也认为,护生人文关怀品质与临床环境、带教老师的关怀行为和护生的情感因素呈正相关。两组护生的关怀知识、理念维度得分较感知、能力维度得分提高显著,可能是因为本研究1+1医校协同的教学模式是在大一新生中开展的,护生尚未经历毕业临床实习,没有足够的时间和机会为病人提供关怀与帮助来提高自身的关怀行为能力,亦无法切身体会到病人的病痛与不易,故关怀感知、能力维度提高效果相对不显著。这也进一步证明护生的人文关怀品质不是与生俱来的,而是通过后天的教育培训及不断地进行实践磨炼形成和发展起来的。1+1医校协同的教改模式在一定程度上提高了护生的人文关怀品质,但还远远不够,还需要结合网络教学平台,以及依靠高校、教师和护生自身的共同努力进一步提高。

(二)提高护生人文关怀品质的策略

1.开展“线上+线下”“传统+翻转”混合式教学

“护理人文修养”是一门以提高护生人文关怀品质为目标的课程。护生人文关怀品质的提高是一个终身教化的过程,绝不是靠上几节课、看几本书就能实现的。原来单一的课堂教学模式已不能满足学生网络学习的需要,仅靠课堂教学,学生无法深刻理解、融会贯通,还需要课前预习,课后二次“回嚼”“反刍”,不断地消化、吸收和应用。因此非常有必要构建在线开放课程。如“护理品质修养”“护理文化修养”“爱与尊重、感同身受”“生理关怀”“心理关怀”“行为修养”“语养修养”“艺术修养”等。单纯的课堂理论教学已不能满足当下护生的学习需求,教师必须注重教学的过程性,把人文关怀品质渗透到教学的每个环节,充分利用强大的网络信息技术,建立“护理人文修养”在线开放课程教学平台,将课堂教学、临床实践与网络资源充分结合,开展“线上+线下”“传统+翻转”的混合式教学,进一步改进教学模式,改善教学质量,提高护生的人文关怀品质。

2.营造优良的人文环境

护理院校可开展有关护生的主题活动,如:授帽仪式、5·12护士节等;开设人文关怀类主题讲座或演讲比赛,培养护生良好的风貌气质、善良无私的道德品质和充满关爱的人文关怀精神。护理院校可建立南丁格尔纪念馆,鼓励护生传承南丁格尔精神,提高护生的专业认同感;制定“早期临床见习”方案,通过带领护生早进社区、早下临床与病人近距离相处等,激发学生的同情心、同理心,提升人文关怀意识[12]。护理院校应面对大众建立人文修养课程网络在线教学平台,提升社会对人文教育的重视度,提高护理学科地位,开拓人文关怀研究领域[13]。

3.提高教师的人文素养

人文护理教育不能单纯地依靠显性的理论与实践教学,更重要的是要通过教师平时工作中散发出来的个人魅力与素养影响学生。教师应提高人文关怀素养,为护生树立良好的榜样;教师在课外要加强与护生的交流和沟通,了解护生的生活状况与心理动态,必要时给予经济帮助和心理慰藉,并积极引导护生学会帮助和关爱他人;教师在课堂上要巧妙地将人文关怀融入护理知识,为护生打造充满温暖与关爱的课堂环境,提高护生的人文关怀精神[14]。临床实习是连接学校与医院、护生与病人的枢纽,是护生走向社会的桥梁。该阶段护生正式与患者接触,了解患者的病情变化与心理状态,是培养护生人文关怀精神的黄金期。在这个黄金期,临床带教教师应具备良好的人文关怀品质,充分将这些隐性知识传递给实习护生,让学生在前辈们的人文关怀精神熏陶下逐渐提高人文关怀水平。校内外教师还可以通过相互听课来吸取他人经验,以弥补自身的不足。作为教育工作者,不但需要不断地提高文化艺术修养,做到尊重、关心、爱护学生,建立友好的师生关系,让护生切身体会到老师的关怀[10],还应积极参与人文知识的系统培训,参加有针对性的继续教育,以适应现代社会文明和教育发展的需要。

4.提升护生的综合素质

提高护生的整体素质,尤以医学护理专业学生为重点培养对象。作为医学生,课程繁多,学业压力大,少有空余时间参加各类社团、讲座、校园活动、社区服务等,社交能力缺乏训练,使得在完成一些人文课程表演时害羞、不知所措,这就需要学校、教师、学生共同努力。学校要举办更多的校园活动和人文讲座等;教师在课堂上要给学生更多的展示机会,克服恐惧,学会微笑,积极表现自己;护生要积极参与志愿者服务活动,如去敬老院陪伴老人、跟随学生会支队下社区测量血压等,有助于促进护生与陌生人的交流,把关心与照顾带给需要帮助的人,培养护生的关爱、仁爱品质。

五、结 语

人文关怀品质的培养是一项漫长而复杂的工程,需要在长期的积累中不断发展和丰富,体现为对人的关怀、关爱和对文化的追求与领悟的气质和修养。护生作为预备临床护理人员,即将面对的是多元化的服务对象,这就要求护生在具备良好的专业知识和能力的同时,要有较高的人文关怀品质。我们要通过“护理人文修养”课程教学的改革,构建新的教学模式与考核方法,将护生人文关怀品质的培养渗透于日常教学活动的每个细节。充分利用强大的网络信息技术,建立“护理人文修养”在线开放课程教学平台,将课堂教学、临床实践与网络资源充分结合,开展“线上+线下”“传统+翻转”混合式教学,进一步改进教学模式和教学质量。充分发挥校园文化生活的熏陶作用,营造良好的校园环境,使护生在环境中陶冶情操。加强教师的在职培训和学历教育,提高教师自身的人文素养,学会运用多种教学手段给予护生人文知识,培养护生的人文关怀精神。护生也要知行合一,自觉提升护理专业技能和人文关怀品质,成为符合新时代健康中国战略需求的高素质新型人才。