城市公园绿地供给的公平性定量评价

——以重庆市中心城区为例

2020-03-13杨丽娟

杨丽娟

杨培峰*

陈 炼

公园绿地具有城市公共物品的属性,确保居民对这一资源的公平享用是城市规划建设的重要内容。改革开放以来,伴随快速的城镇化进程以及重大的经济体制变革,原有的“单位制”住房分配体制向住宅市场化、商品化转变,计划体制下相对同质、简单的城市社会空间逐渐呈现出异质性、复杂性;社会分层和住房市场的多样化正重塑社会空间,同时使得城市空间资源占有、使用产生不平等,居民经济收入的多寡直接影响其城市优质空间资源的可获得性。土地和房地产市场化背景下的城市公园绿地供给的公平性研究,有助于公园绿地布局优化、政府决策转型及社会供需矛盾的解决,具有一定的理论和实践意义。

国外对公园绿地公平性研究关注较早,认为公园绿地的供给会因收入、种族、年龄、性别和权力资本等因素产生公平差异[1-2]。亚历山德罗(Alessandro)对西方已有研究进行综述,概况总结得出已有的公园公平性研究主要从邻近度(可达性)、面积(包括数量)和质量几个方面进行差异比较[3]。基于可达性的公平性研究结果存在争议,戴大钧等认为高社会经济地位人群、主流族裔拥有较好的公园可达性[4-5];布恩(Bonne)等认为低社会经济地位群体、少数族裔的公园可达性更好[6]。面积、质量方面,大部分学者的研究一致表明,低社会经济地位人群、少数族裔拥有较少的公园面积,公园质量低[7-8]。

国内研究中可达性测度大多用缓冲区法、GIS路网模拟法,存在采用欧式距离,不能反映实际交通等问题。借助互联网地图服务的可达性测度是基于真实的道路通行、公共交通运营状况计算的出行数值,与GIS路网模拟方法相比测量结果更为精确。仅有少数学者[9]采用互联网地图服务的方法进行公园可达性研究。

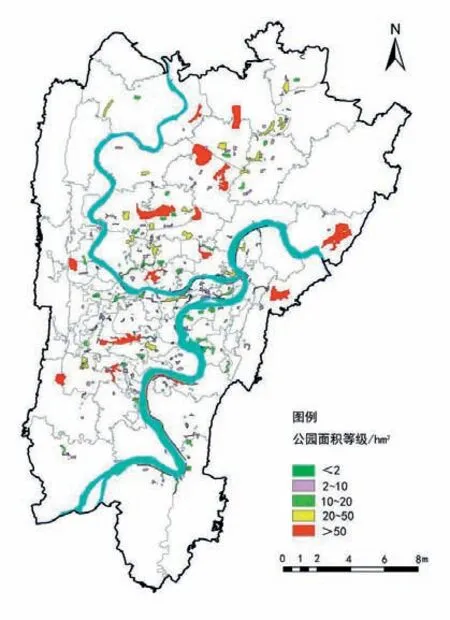

图1 重庆市中心城区不同面积公园分布

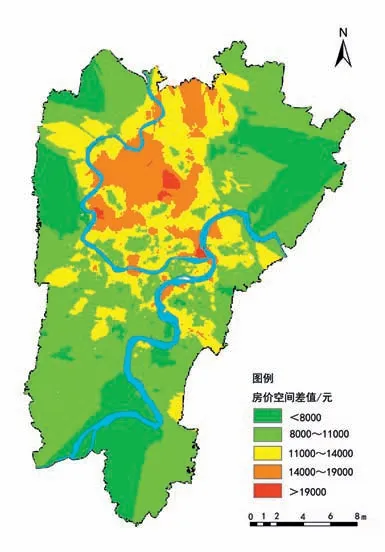

图2 重庆市中心城区住宅价格格局

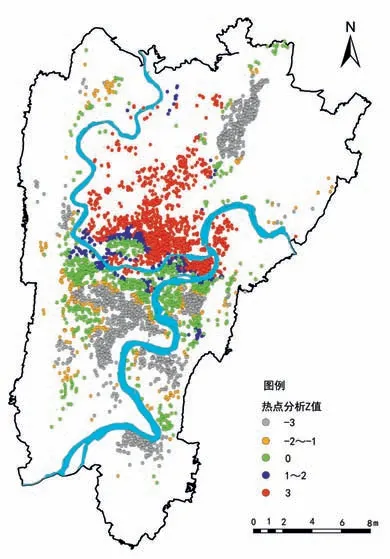

图3 重庆市中心城区不同价格居住小区的空间集聚格局

国内已有的公园绿地公平性研究多采用人口普查、问卷调查数据,存在数据时效性差、定量表达不足等瓶颈。评价内容大部分是针对可达性、数量和面积中的1个或其中某几个维度[10-11],涉及公园质量的较少,从可达性、数量、面积和质量综合研究的更少。本文以重庆市中心城区为研究区域,以居住小区为研究单元,借助大数据时效性、精准化的技术优势,结合GIS空间分析与SPSS统计分析,构建基于多维度(可达性、数量、面积和质量)的公园绿地公平性定量评价方法,量化剖析土地和房地产市场化、住房消费分异背景下,不同价格级别居住小区公园供给的公平性;为公园绿地布局优化提供依据,为公园绿地公平性评价方法改进及公园绿地绩效评价领域的研究提供参考。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

研究范围内公园绿地面积4 115.27hm2,包括综合公园、专类公园、社区公园和游园4类共计335个(图1),约占重庆市主城区公园总面积的90%。

1.2 研究方法

1.2.1 大数据方法

从安居客、链家网抓取研究范围内居住小区POI信息,获取点状数据4 663个。利用高德地图导航服务器批量获取步行和公交(包括轨道交通)2种模式下,2018年4月工作日中18:30—20:30每个居住小区(4 663个)到每个公园(335个)的通行时间,共计1 562 105(4 663×335)条。

1.2.2 GIS空间分析方法

GIS空间差值法获取小区住宅价格的空间特征,莫兰指数(Moran's I)衡量空间自相关性;热点分析法揭示不同价格小区的空间集聚模式。

1.2.3 基于高德互联网通行数据的可达性计算

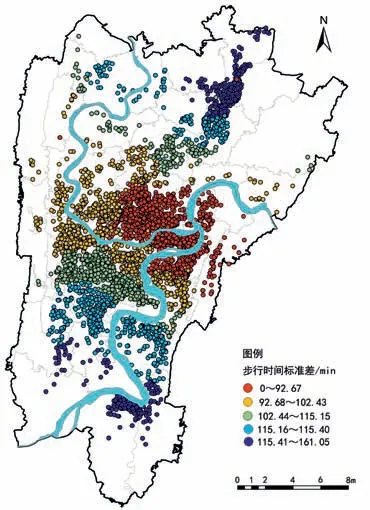

计算每个居住小区到达公园通行时间的4个时间指标(最小时间成本、最大时间成本、平均时间成本和标准差时间成本)表征小区的公园可达性。

1.2.4 基于SPSS秩和检验的公园供给差异性分析

住房消费在一定程度上能够反映购买者的经济水平和财富状况。按照房屋均价将4 663个居住小区划分为5个级别,分别为:“低档”(<7 000元)、“中低档”(7 000~9 000元)、“中档” (9 000~11 000元)、“中高档”(11 000~15 000元)、“高档”(≥15 000元)。

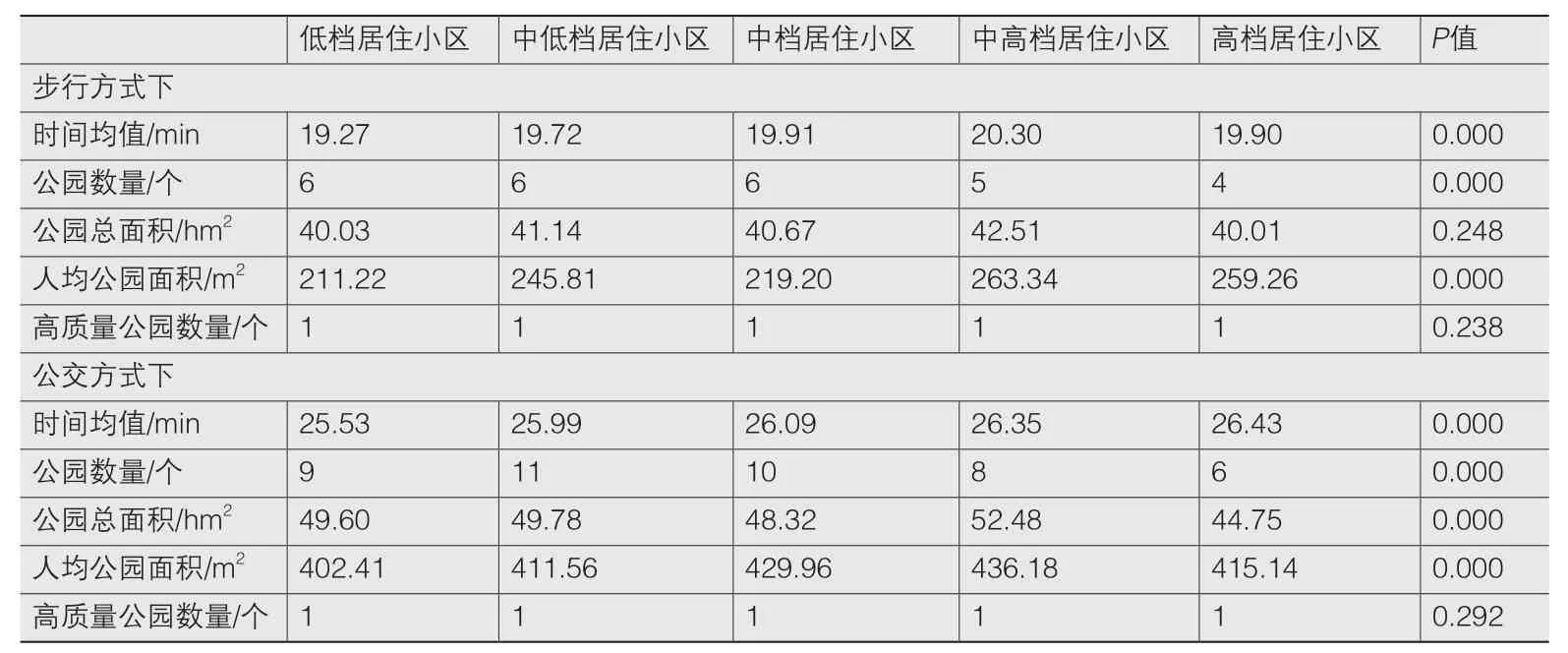

步行和公交是重庆市民到达公园的主要出行方式,30min是能承受的最大时间阈值[12]。基于高德互联网通行数据,计算30min阈值内每个居住小区可达性、数量、面积和质量4个维度下各指标的具体数值(表1)。利用SPSS22.0软件进行数据统计分析,采用Kruskal-Wallis H非参数秩和检验比较组间差异。检验水准α=0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 实证研究

2.1 居住小区空间特征

2.1.1 居住小区价格及空间格局

采用GIS克里金(Kriging)插值法进行空间差值获取研究区域的住宅价格格局(图2)。重庆中心城区住宅价格呈现较为显著的非均衡、北部极化的现象。借助GIS全局空间自相关计算,莫兰指数(Moran's I)为0.136 0,Z值得分为95.937 7,P值为0;意味着居住小区的空间分布具有较显著的空间自相关性。采用热点分析(hot spot analysis)辨识不同价格居住小区的空间集聚特征,重庆市中心城区不同价格居住小区呈现出高/高集聚、低/低集聚的特征(图3)。

2.1.2 居住小区与公园绿地的空间关系

对比重庆市中心城区不同面积公园分布(图2)、住宅价格格局及小区空间集聚格局(图2、3),可以看出:20hm2以上的大型公园近70%集中在中心城区北部,同时这里是住宅价格的高地,价格与空间的一致北部极化,在一定程度上体现了高收入群体对大型公园稀缺资源的追逐。

2.2 基于互联网地图服务的居住小区的公园可达性分析

2.2.1 步行方式下居住小区的公园可达性

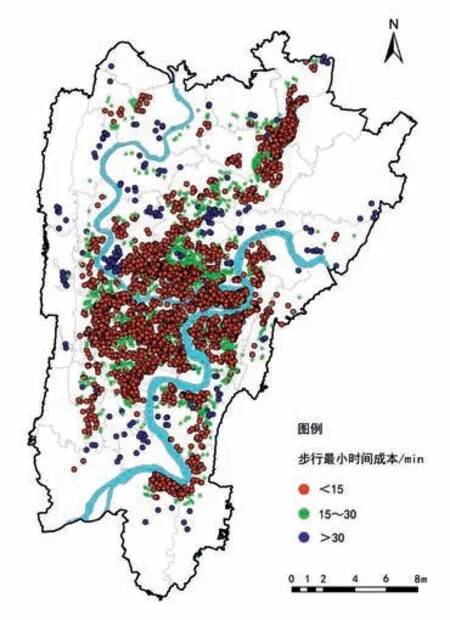

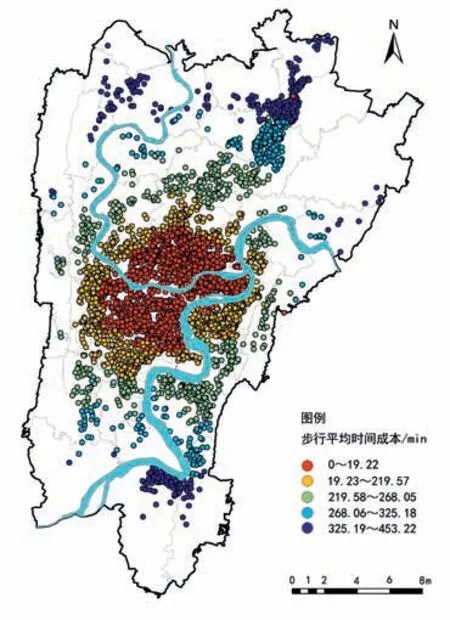

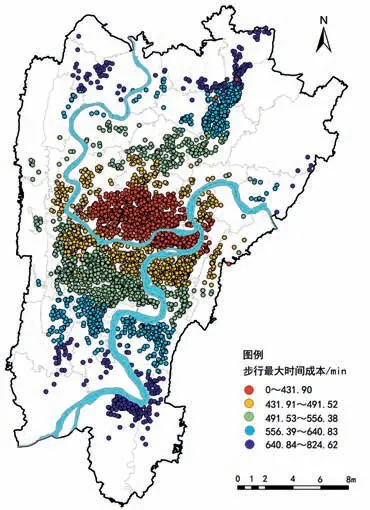

将高德地图导航服务获取的通行数据计算后进行GIS空间表达,得出结论:步行方式下,67%的小区(3 214个)在15min内能到达1处以上公园,95%的小区(4 429个)步行30min内能到达1处以上公园(图4);居住小区到达公园的步行平均时间成本呈同心圆由中心向外围逐渐增大,位于核心区域的小区的步行可达性总体优于外围区域,其中渝中半岛、江北区表现更优(图5~7)。

2.2.2 公交方式下居住小区的公园可达性

将高德地图导航服务获取的通行数据计算后进行GIS空间表达,得出结论:公交方式下,仅有3%的小区(157个)在15min内能到达1处以上公园,90%的小区(4 192个)到达1处以上公园需耗时15~30min。由此可见,重庆市中心城区居住小区的公园可达性呈现出步行好于公交方式的特征。

2.3 不同级别居住小区的公园供给在可达性、数量、面积和质量上的差异

2.3.1 步行方式下居住小区的公园供给在可达性、数量、面积和质量上的差异

通过Kruskal-Wallis H秩和检验(表2)发现:步行方式下,低档居住小区的公园可达性最好,中高档小区的公园可达性最差,中低档、中档、高档小区表现一般。高档小区30min内能到达的公园数量最少,其他级别差异不大。不同级别居住小区30min内能到达的公园总面积和能到达的高质量公园个数不存在差异,中高档小区的人均公园面积最多,低档小区最少。

表1 衡量公园绿地供给公平性的维度与指标

表2 各级别居住小区的公园供给指标比较

2.3.2 公交方式下居住小区的公园供给在可达性、数量、面积和质量上的差异

公交方式下,低档小区的公园可达性最好,高档小区的可达性最差(表2)。中低档小区30min内能到达的公园数量最多,高档小区最少。中高档小区30min内能到达的公园总面积最多,高档小区最少。中高档小区的人均公园面积最多,低档小区最少。不同级别居住小区30min内能到达的高质量公园的数量不存在差异。

3 重庆市中心城区居住小区的公园绿地供给的公平性解析

重庆市中心城区居住小区的公园绿地供给的公平性状况可以总结为:大型公园与高价居住小区空间布局的北部极化;中心与外围区域居住小区的公园可达性差异显著;不同级别居住小区的公园供给总体上未发现不公平现象3个方面。

3.1 大型公园与高价居住小区空间布局的北部极化

重庆市中心城区大型公园与住宅价格、高价居住小区布局均呈现出较为显著的非均衡、北部极化的现象。由于北部新城区域没有大山大水的地形阻隔,《重庆市城乡总体规划(2007—2020)》中明确近期城市拓展的主要方向为内环以北,加之机场、港口和物流等基础设施建设与政策扶持,其已成为高档住宅的理想地段。近年来,大型公园也主要建设在北部区域,虽然大型公园具有带动城市新区发展的作用,但未来的城市发展中,仍需注意公园绿地等公共服务设施的均衡布局,避免居住空间分异现象加剧。

3.2 中心与外围区域居住小区的公园可达性差别显著

中心区域居住小区的步行、公交可达性总体均优于外围区域,渝中半岛、江北区居住小区的公园可达性表现最佳;外围区域有5%(233个)的居住小区在2种通行方式下,30min内均没有可以到达的公园,应增建社区公园以弥补缺陷。中心与外围区域居住小区的公园可达性差异显著,主要由于中心区域道路网络、公交线路相对更为密集;外围北部区域是城市新区,路网等基础设施建设正在完善;外围南部区域地形复杂、适宜建设的用地较少,发展相对滞后。

3.3 不同级别居住小区的公园供给总体上未发现明显的不公平现象

2种通行方式下,低级别居住小区(低档、中低档)在可达性、数量、总面积上均占优势,人均公园面积低于高级别小区(中高档、高档)。这是因为低级别小区主要集中在中心区域,路网和公交线路较为密集,公园可达性好,拥有的公园数量多,但多是小型的社区公园、游园;加之人口密度高,致使人均公园面积少;集中在北部城市新区的高级别小区可享用的公园数量虽少,但多是一些大型公园。在未来的公园规划建设中,重庆市应结合城市更新工作加强中心区域公园建设以提升人均公园面积;与大型公园相比,面积小的公园设施缺乏、不适合运动,因此,中心区域还须基于居民活动需求进行设施改善,提高小公园质量。

图4 步行方式下居住小区到达公园所需的最小时间

图5 步行方式下居住小区到达公园所需的平均时间

图6 步行方式下居住小区到达公园所需的最大时间

图7 步行方式下居住小区到达公园所需的标准差时间

4 结论与讨论

公园绿地供给的公平性是关系到环境正义、社会公平的重要问题。本文通过大数据、GIS空间分析、SPSS统计分析相结合的技术手段,构建了基于多维度(可达性、数量、面积和质量)的公园绿地公平性定量评价方法,量化剖析土地和房地产市场化、住房消费分异的背景下,不同价格级别居住小区的公园绿地供给的公平性。研究结果并未呈现出居住在高房价住宅的群体的公园供给更占优势;此外,研究结果表明公园供给的公平性差异具有多个维度,因此需要更全面、客观的评价方法以克服可达性单一指标评价方法的局限性。本文基于多维度、多元技术(大数据、GIS、SPSS统计分析)的定量研究方法,可为城市绿色空间及公共服务设施绩效评价的方法改进提供参考。

虽然大数据、GIS空间技术能够直观地揭示城市空间宏观层面的特征,但未来的研究中,还需借助微观层面的社会调查作为辅助,对居民的公园使用行为、各群体使用需求进行实地访谈,获取更细微翔实的数据资料,以弥补大数据、GIS空间技术对人群需求主观意愿表达不足的缺陷。

注:文中图片均由作者绘制。

致谢:感谢重庆大学建筑城规学院谭少华教授提供的帮助。