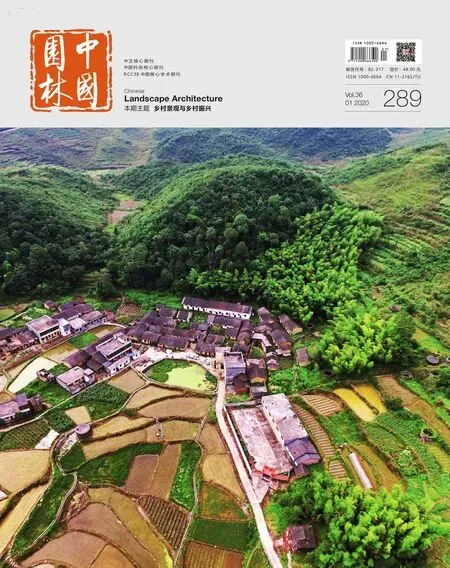

自然价值的保护与利用

——华中农业大学校园规划15年

2020-03-13吴正旺

吴正旺

近年来,随着城市环境问题的突出,如何保护及利用自然越来越受到重视。罗尔斯顿认为自然具有工具性价值、内在价值和系统价值。自然价值是不依赖他者目的而客观存在的,人与自然在价值天平上是平等的,人理应尊重、敬畏自然[1]。自然价值首先体现在其整体性上,只有作为整体,自然才能有效地创造出内在价值。人是自然创造的,人类的生存与发展依赖于自然价值的存续,反之则不然[2]。21世纪初,中国大陆地区大学校园建设呈爆发式增长,对校园生态规划的探索随之涌现。其中,何镜堂等提出“山水田园”等思想并设计建成了众多大学校园[3];王伯伟等针对大学城建设提出生态化问题并完成了福州大学城等实践[4];黄世孟等借鉴我国台湾地区经验提出大学校园要向社会开放,并对绿地进行“复育”[5];陶郅等在合肥工业大学规划中利用地形构筑“生态谷”[6];在重庆交通大学校园规划中,窦建奇等主张利用地形最大限度保留原生态环境,以“原生态”设计理念进行布局[7];2016年,黄翼等认为大学校园要从人工能源的节约走向自然能源的利用[8]。这些实践有力地推动了大学校园的生态建设,但对于规划建设的实施效果如何,所运用的理论方法是否合理有效,尚缺乏反馈。

华中农业大学(以下简称“华中农大”)校园规划2003版由同济大学王伯伟教授团队完成。其主要规划设计原则包括:1)保护并合理利用校园景观的自然价值,优化校园总体格局;2)集中与分散结合的建筑布局模式;3)利用校园进行生态教育、保护及节约自然资源;4)利用乡土物种并遵循地域性原则;5)基于土地适宜性分析进行整个校园的开发强度布局、水陆交错带环境修复并引入城市农业。自2003年该规划开始实施至今已有15年,全日制在校师生从2003年的约12 500人增长到2018年的约28 800人,基本符合原规划预期,规划得到了较好的实施。2018年8月,笔者团队对该案例进行了详细的实地回访及生态调查,并将实施现状与15年前的规划进行比较(图1、2,表1),调查、分析了上述理论方法的实际成效,其结论有助于检视大学校园生态规划及建设的基本原则和策略,可为类似项目提供参考。

图1 华中农大2003年规划总平面图

表1 2003—2018年华中农业大学校园主要指标变化

1 校园整体生态格局的优化及利用

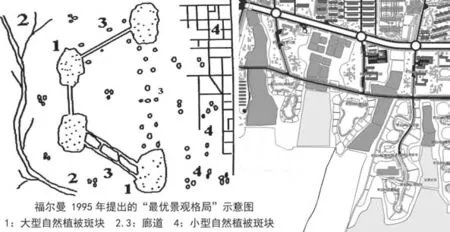

自然是城市的本底,保护自然价值的关键是保护其生态系统的完整性。为了最大限度地保护大学校园的整体价值,规划设计应使其格局逐步优化。2003版华中农大校园规划(以下简称“2003版规划”)基于福尔曼(Forman)1995年提出的“最优景观格局”理论,采取“集中与分散相结合”的布局原则(图3)。将相似的用地类型集中,同时在建成区保留一些自然廊道和小型自然斑块,在狮子山大型自然植被斑块的边缘也布置一些小的人为活动斑块,其特点是:1)保留狮子山大型自然植被斑块,为城市补充水源,为校园野生动物提供栖息地,调节校园小气候,为师生提供自然体验和生态教育场所;2)保留了较多的粗、细粒景观要素,以利于校园的发展和保护多种野生动物;3)校园中保留了数目较多的小斑块,在大斑块遭到破坏时某些野生动物可在此幸存,并有可能恢复这些小斑块的生态系统;4)不同景观要素间有丰富的边界过渡地带,有利于自然过程的发生;5)在校园中心区有许多小的自然植被斑块,是对狮子山大型自然植被斑块的有益补充,在物种传播中可作为踏脚石,也可作为容纳超种群的栖息地[9]。

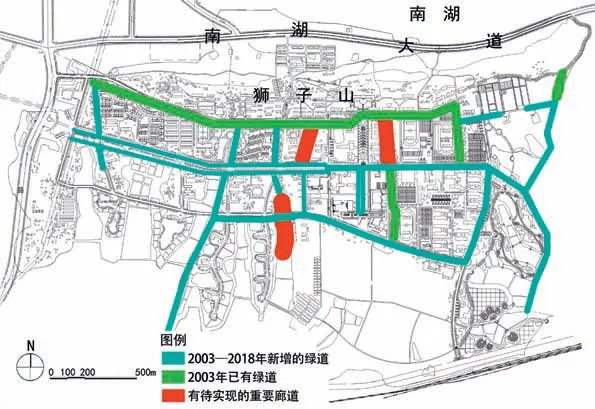

在具体实施中,2003版规划提出了3项格局优化措施。1)保留若干大型自然植被斑块及大量小型自然植被斑块,特别是校园中残留的近自然植被斑块。考虑到小型的自然植被斑块较少,需在实施中重点加以恢复。2)总体布局中建筑成组成群布置,控制人工化区域蔓延。保护建成区中的近自然区域,控制建成区的用地规模。3)无论在建成区还是绿地斑块中,都设置了大量廊道。至2018年基本实现了建设“数量较多的小型自然植被斑块”的目标。包括雨水花园、水塘、稻田及试验田等6个特色自然斑块,数量与2003年相当。原规划对大学校园和城市的相互联系考虑较少,特别是校园北部的南湖大道建设,导致狮子山大型自然植被斑块与城市水体“南湖”割裂严重,水陆联系丧失,校园绿地未与城市进行一体化的规划建设,使大学校园在城市生态建设中的定位不清晰,无法充分发挥其生态效益(图4)。

图2 华中农大2017年12月卫星影像图

图3 最优景观格局及2003版华中农大校园景观廊道规划 示意(局部)

1.1 大量增加生态廊道

2003版规划提出“大量设置生态廊道,有意识地在各个生态多样性良好的块区之间设置生态廊道,以利于生态系统向外扩展,从而形成良好的校园生态环境”。从本案的实施情况看,建设一定数量的生态廊道确实可将校园中大小自然斑块连通,形成整体,是生物多样性保护的主要途径之一,并已被福州的“福道”、广州、成都和北京的“绿道”等实证有效。景观生态学的超种群理论也认为,要保持某一物种免于灭绝,就应当有10个以上的栖息地,这些栖息地利用生态廊道彼此相连[10],作为物种迁入、迁出的通道,是保护生物多样性的关键之一。但由于缺乏2003年校园鸟类多样性的量化数据,目前还无法确定该廊道对于保护生物多样性的有效性。

按照适宜于鸟类利用、宽度大于12m为带状廊道之标准,2003版规划将校园中的生态廊道分为线状和带状2种,带状廊道用于连接狮子山与野芷湖,线状廊道用于将中心区多个小型绿地斑块彼此相连。2018年的反馈调查发现,在这些小型廊道的树冠层中,鸟类丰度及多度均较高,可偶见白鹭等珍稀鸟类。鸟类由狮子山经多个生态廊道向校园南部迁移,降低了其局部灭绝的危险。调查也发现,虽然原规划中的小型廊道大多得以建成(图4),但连接山体和湖体的多条带状廊道却大多未能实施,部分规划廊道甚至被新建建筑阻断。其原因在于:出于为教师改善居住及办公条件之目的,在实施中部分带状廊道之规划用地被用于建设住宅及办公楼。以校园西侧入口处为例,规划设置了连接湖汊与狮子山的30~50m廊道,湖汊虽得以保留,但其北部用地却被用于新建教工住宅“北苑小区”,切断了山水之间的联系。

从本次规划的实施情况看,这些已建设的廊道还缺乏与城市的统筹考虑,难以汇入城市一级的生态网络。另外,原规划中保留的“湖汊”,是整体校园生态格局中重要的廊道,是野生动物“水—陆—山”之间的联系,对整个校园的生物多样性保护具有重要意义。但在实施中,相当一部分湖汊被填平,成为陆地,下一步若要恢复为水体,代价很大。第三,在规划建设中还存在若干建设性破坏,尤其是一些位于廊道关键节点处的自然植被斑块,由于建设而消失,阻断了整条廊道。

图4 华中农大2003—2018年廊道及绿道建设示意

图5 对旧建筑的改造利用(5-1)及围合式布局(5-2)

图6 从东北角看华中农大开发强度向内增大

1.2 开发强度的紧凑式梯度布局

2003版规划主张“集中与分散结合”的建筑布局原则。其优点是将人的干扰集中,为自然保护提供较大的缓冲空间。具体做法是:1)开发强度由中心教学区逐渐向外递减,由高密度建筑群逐步过渡到狮子山、野芷湖等自然斑块;2)限制大规模建设、旧建筑改造以及教学生活等人为干扰的扩散;3)在校园各方向均留出较大面积的绿地,将试验田等低影响景观分散布置;4)在大型自然植被斑块中实行“只拆不建”原则,从近自然向自然化发展;5)对原有建筑进行改造利用,减少大规模新建活动。从实施情况看,这一原则较好地控制了校园建设的蔓延,为自然的生存与发展留出了必要的空间。以做法5)为例,对旧建筑的保护和利用节约了大量建设费用,也减少了对栖息地的干扰。在建筑布局时采取的合院等“围合式”“内向型”布局,使师生彼此联系便捷。需要强调的是,由于新建建筑往往规模更加巨大,特别是校园南部集中了大量人员,因此采取“合院式”布局,能够适当限制人的活动范围,对抑制校园建设的蔓延更有意义(图5、6)。

1.3 边界的保护及利用

最优景观格局中存在诸多类型的要素,这些要素彼此之间相互交错产生了大量边界,从而产生各种边界效应①。边界往往生物多样性高、物种丰富。2003版规划中的主要边界有湖体水岸、山体边缘及道路3种。1)湖体水岸。该校园边界本应按照规划以湖体自然边界为界,但实际建设中校方为扩大校园、占有湖体,在校园东、南部修建了沿湖道路,导致大量水体联系中断,加剧了水质恶化。这一做法在武汉颇为普遍,已致湖泊从新中国成立初期的127个锐减到38个,各湖体彼此不能连通,成为孤岛,使“百湖之城”的水质持续恶化。2)山体边缘及道路。山体与校园之间的过渡平缓,边界丰富、生物多样性较高,但实际建设中山体北部、东部与野芷湖之间的边界被较宽的“南湖大道”隔断,边界基本没有过渡,使生物多样性降低,山体与水体联系减弱(图7)。

1.4 小尺度的道路系统

校园道路是野生动物(鸟类、松鼠、黄鼠狼等)的扩散通道,也是机动交通、行人等影响野生动物栖息的干扰来源。校园道路系统有网格、环形及“环形+放射式”等模式[11],要根据实际情况选择相应模式。1)2003版规划在校园中心区选择了尺度较小、网格式的路网,是为了减少人为不利干扰,降低野生动物迁移的危险。2)由于交通量较大,校园主入口处仍有部分道路的尺度较大,因此在道路断面设计上采取了设置道路中心绿带并植树的方案,但在实施中绿带并未植树,野生动物难以逾越(图8-1)。3)在人流较多的主干道上栽植4排以上树木,树下设置了宽大的人行道(图8-2)。4)在校园非中心区不设人行道,改为人车混行道路(图8-3)。5)教师住宅区普遍采用2.5m左右的单行道(图8-4)。从实施情况看,这样的道路网比较适合校园树木的冠层保护和利用,能满足鸟类及松鼠等野生动物在各个栖息地之间迁移,也兼顾了师生学习生活的需要,但对于蛙类等爬行类野生动物及昆虫的栖息仍会产生一些不利影响。

图7 校园试验田(7-1)和校园东面沿南湖道路(7-2)

图8 华中农大校园内的主要道路形态

图9 华中农大2003—2018年消失的水体及新建建筑示意

2 生物多样性保护的途径及效果

生物多样性保护是城市生态建设的核心,也是判断城市生态机能优劣的主要指标之一,大学校园生态建设也应以此为综合目标[12]。由于缺乏2003年生物多样性的量化数据,本次调查中对生物多样性的判断,采用了以对野生动物的丰度及多度的主观评价为指标的方法。从本次野外观察的主观评价看,与2003年相比,校园内松鼠、白鹭等鸟类的丰度无明显变化,但多度稍有下降。

2.1 生物多样性保护的主要挑战

华中农大校园生物多样性保护的主要挑战包括栖息地丧失、机动车和人大量增加造成的干扰,以及绿地的人工化、破碎化等3个方面,其中以水体消失为代表的栖息地丧失是主要挑战。在15年内,东南北三面几乎所有湖汊水体均有不同程度的减少,尤其是深入校园的湖汊最为严重。此外,新建建筑、机动车以及校园师生人数的增加也对自然景观的修复造成了巨大压力(图9)。

2.2 野生动物栖息地的保护与重建

大学校园应成为城市鸟类、昆虫及鱼类等野生动物栖息地的一部分,并以栖息地保护为中心为野生动物拓展生存空间。华中农大的野生动物包括水、陆、两栖等类型,典型代表有白鹭、松鼠、青蛙、鱼类及鸟类等。在规划实施中,对栖息地的破坏主要有:1)湖汊的人工化及侵占他用;2)植物群落结构的人工化及简单化,特别在2018年该校120年校庆活动中,为“美观”之目的,许多绿地中的灌木被清除,代之以草坪(图10-1);3)栖息地间联系减弱,例如湖汊与野芷湖之间建设了不少道路,切断了水陆两栖野生动物的迁移通道(图10-2)。实施中对栖息地保护较为有效的措施有:1)不设置挡墙,在15年建设中,很好地遵循了原有规划,较好地利用了地形的高差,基本没有建设挡墙(图10-3);2)设置隧道穿越狮子山,很好地减少了机动车对狮子山的干扰(图10-4);3)设置步行区域,限制机动车活动范围。

图10 栖息地的保护与重建

图11 教学中心区绿地演变前(11-1)后(11-2)对比

2.3 自然景观要素的修复

2003版规划提出对狮子山进行修复,“现阶段山体存在建设开发过度的问题……限制对狮子山的开发建设,对已经存在的建筑逐步拆除,其中首批应拆除的是位于保护生态廊道地区的建筑”。规划还提出在校园中恢复若干小型自然植被斑块,并与狮子山相连,以完善校园景观格局。从实施情况看,最困难是隔离人为不利干扰②。1)湖汊、水塘等水体是修复情况较好的自然景观要素,人为干扰很少,野生动物也较多,沿湖试验田尤佳,而生态鱼塘也几乎保持原样。但各种新建活动还是对自然景观产生了一定破坏。2)校园中有大量水陆交错带,是生物多样性保护的重要场所[13],吸引着多种水鸟栖息。从实施情况看,对植物群落的引入尚显不足,特别是教学区中出现了大面积的草坪,即便已经过去了15年,其生物多样性仍远低于原有教学楼群③。3)沿湖驳岸非但没有自然化,局部反而硬化。湖体水质仍较差,尤其是东面水体富营养化严重,大量鱼类死亡。其原因除武汉各个湖体相互隔绝,造成水无法流动外,校园的试验田、沿湖道路等建设也是原因之一。4)在环境修复中,大尺度的建筑群在生态设计方面往往欠缺较多,在细节的考虑上明显少于小尺度的建筑设计,常常是尺度越大,景观越单调,栖息地越缺乏。5)山体恢复取得成效(图11)。狮子山边缘正逐步拆除一些2层左右的老旧建筑,并将其作为停车场、绿地等使用。但原规划提出对狮子山上的建筑采取“只拆不建”的原则,以恢复其植被,从实施效果看难度很大,尚未达到目的。

2.4 城市农业的引入

作为华中地区最有影响力的农业大学之一,华中农大校园中有大量农业实验用地。2003版规划提出对有重要生态意义的区域进行生态恢复,“校园南部的制砖厂应搬迁,对已经受到破坏的基本农业用地进行恢复”。从规划实施情况看比较理想,同时实施中还引入了城市农业,鼓励公众参与,减少了绿地的人工维护成本,提升了师生的生态意识。1)城市农业结合科研实验教学[14]。城市农业的引入有利于培养师生的生态意识,是从根本上改善人与环境关系的措施。2)一些教师自发地在建筑周围的小绿地中引入城市农业,同时一些实验室也将橘子等果树作为绿化植物种植在小绿地中。原规划中的主要不足是:在规划中缺乏对生物多样性保护的总体安排,对栖息地的保护比较倾向于单一个体;对新建绿地的植物群落结构缺乏规划引导,导致在实施中部分绿地建设重新回到传统“大草坪”模式。

3 结语

从本案看,大学校园的生态规划及建设必要、紧迫且有效。华中农大校园的逐步发展受到了规划设计强烈的引导,基本达到了原规划的目标,诸多规划设计措施对校园生态环境的保护与利用发挥了重要作用。1)合理优化和利用大学校园的自然价值。确立尊重、敬畏自然的基本态度,利用“最优景观格局”等景观生态学理论方法,可在满足大学事业发展的同时利用时空引导其景观演进。在未来的进一步发展中,还可先植树,培育水体、林地等自然景观要素。可在道路两侧先种上若干排乔木,配合以灌木和地被,将校园的景观演变纳入规划框架及早实施,使其生态基础设施先行完善。2)利用大学校园减少城市生态压力。这是原规划提出的原则之一,在2003年之后,武汉湖体曾大范围恶化,原规划于是提出了雨水资源化利用、太阳能利用和垃圾回收等措施,但从实施效果看其作用有限。3)原规划没有考虑将大学校园中的主要道路对社会开放是重要不足。大学校园是一种非常典型的“封闭式单位大院”,我国2016年就提出停止建设封闭式单位大院,城市要引入街区制,未来大学校园的发展也应当考虑逐步向城市开放,作为城市的开放绿地为市民服务[15]。4)合理利用自然做功。这是原规划提出的原则之一,主张将校园“精品猪”项目产生的污染经简单处理后向野芷湖排放,但从规划实施情况看,还是超过了野芷湖自身的净化能力。5)增加校园师生的“生态暴露”具有重要意义。自然价值的保护与利用关键在于实现人与自然的和谐统一,即将自然和人的关系纳入可调节的范围。一方面人的生存与发展依赖于自然;另一方面,也应看到自然破坏和生态失衡是社会一定阶段的产物。环境问题的产生虽然与人的活动有关,但解决环境问题最终还要依靠人,而校园环境对师生生态意识的养成具有重要作用[16]。2003版规划提出了利用校园进行生态教育的理念,保留了校园中环境优美的狮子山、湖汊,引入了城市农业,设置了若干条观光路线。通过增加师生的“生态暴露”,潜移默化地提高其生态意识,“利用大学校园进行生态教育”具有重要意义。

注:文中图片均由作者提供。

注释:

① 例如斑块的面积效应,廊道的宽度效应、漏斗效应和高度效应等。

② 这在福建农林大学校园规划中也得到了印证,该校内有一位于湖体中心的岛屿,由于拆除了上岛的通道,其野生动物的多度与丰度显著提高,成为白鹭等珍稀鸟类及蛇、昆虫的栖息地。

③ 在2018年8月的相关调查中,原有教学楼群中仍可常常见到松鼠。